| 高铁班次统计视角下的城市等级和空间联系格局分析 |

高速铁路作为一种新型的交通方式,提高了城市的可达性水平,加强了交通枢纽城市之间的连接,改变了城市的空间结构,促进了城市经济的发展[1-7]。因此,以高铁来研究城市的体系结构特征是较为独特而又极其重要的视角。王缉宪等[8]分析了中国的高铁特征,提出了基于中国特征的高铁分析思路,建立了中国自己的分析框架。空间数据模型也广泛地用于高铁的研究中[9],王海江等[10]利用GIS空间分析方法,从车次类型的角度全面解构全国铁路客运联系的空间格局与结构特征;钟业喜等[11]通过始发列车数来分析中国的城市等级与分布格局;周一星等[12]则是以航班数为基础,通过分析航空网络的特点来揭示中国的体系结构。

由于城市流不能明确反映各城市间的联系,直接联系数据的采用成为了一种必然的趋势。学者往往透过客运流分析空间联系特征及强度,并对空间的信息、交通流动进行了测量[13, 14]。人是空间联系的微观参与者,而交通是人们在城市及区域间从事功能活动的主要载体,交通客运性具有功能性和大众性,高铁班次在一定程度上可以代替空间联系的“流动”数据[15]。前人对高铁的研究大多数是从高铁线路以及可达性出发的,本文从一个新的独特的视角出发,利用高铁班次数据,再结合地理信息系统技术和空间分析技术对中国的高铁城市等级进行划分,形成合理的城市等级体系,并分析其特征及其影响因素,最后以广州、上海、北京、武汉这四大中心城市为例,进行城市的空间联系格局分析,以此探讨中国城市体系结构在地域间的差异及其背后的社会经济因素,为不同区域的高铁规划提供参考。

1 高铁城市空间分布特征及其等级体系本文采用的数据从12306列车时刻表中获得,为各个城市实际运营的铁路客运信息,截止2015年5月,全国总共有157个城市有G或C开头的高铁,本文中的GDP和人口数据都是来源于2014年《中国城市统计年鉴》。

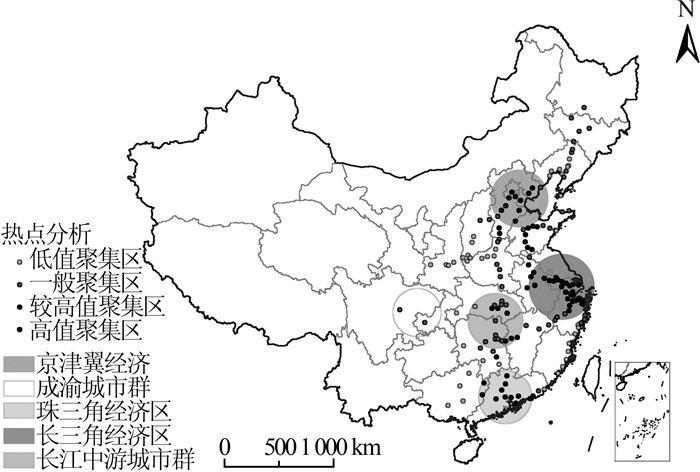

1.1 高铁城市空间分布特征胡焕庸线的东南方36%国土居住着96%的人口,西北人口密度极低,二者平均人口密度比为42.6:1。胡焕庸线不仅是人口地理分界线,还是农业文明的边界、半湿润区和半干旱区的分界线、地质灾害多发的生态脆弱带。经研究发现,胡焕庸线也是高铁城市分布划分线。如图 1所示,以胡焕庸线为界,高铁城市都分布在线的东南方,线的西北方没有高铁城市的分布,这说明高铁城市的分布和人口密度密切相关。高铁城市分布较为密集的区域主要集中在人口密集、经济发达的京津翼、长三角、珠三角地区,较稀疏的区域是成渝城市群。数量较多的班次集中在以上海为核心的长三角区域,其次是京津翼区域和珠三角区域,这与近十几年来城市群的发展有着重要的联系。总体而言,中国高铁城市空间分布与人口、经济空间高度重合,城市群内集聚特征显著,空间分布不平衡,以全国中心城市及区域中心城市为核心的结构明显。

|

| 图 1 高铁城市空间分布 Figure 1 Spatial Distribution of Urban High-speed Rail |

1.2 高铁城市体系特征

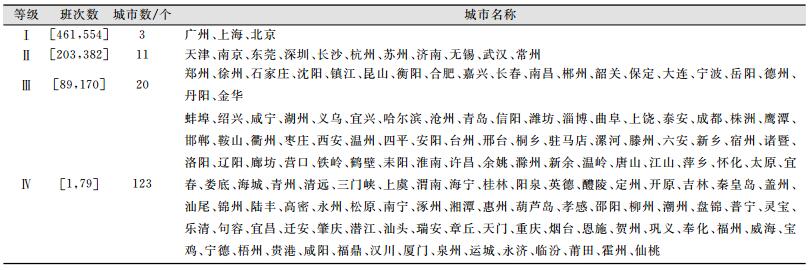

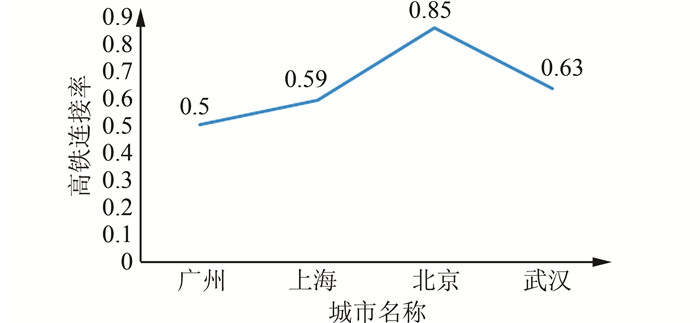

城市在高铁的影响下会形成一个合理的城市体系,为了探索其体系特征,本文以高铁班次为判别指标,采用系统聚类分析方法对高铁城市进行等级划分。结果表明,将城市划分为4类最适合。本文根据系统聚类结果,结合中国城市体系现状,将高铁体系划分为表 1所示的4个等级。从等级数量上来看,Ⅰ等级的城市有3个,Ⅱ等级的城市有11个,Ⅲ等级的城市有20个,Ⅳ等级的城市有123个。城市数量随等级的降低而增加,呈现较为明显的金字塔型结构特征。

| 表 1 基于高铁班次统计的城市等级 Table 1 City Rank Based on the High-speed Rail Frequency Statistics |

|

为了更直观地显示高铁班次视角下的城市体系特征,本文运用ArcGIS软件的可视化功能,将157个城市按表 1所示的等级进行分级展现,见图 2。

|

| 图 2 城市等级 Figure 2 Cities Rank |

1.2.1 受高铁功能影响显著

高铁站在功能上可以分为枢纽站、中途站、末端站[13],处于Ⅰ等级的广州、上海、北京这三大城市都是全国性的高铁枢纽中心,处于Ⅱ等级中的天津、南京、武汉、杭州等城市属于区域高铁枢纽中心,处于Ⅲ等级中的郑州、徐州、石家庄、沈阳、镇江、昆山、衡阳、合肥等城市在功能上更符合中途站,而处于Ⅳ等级中的多数城市都是中途站和末端站。由此可见,基于班次统计的城市等级受高铁功能的影响显著。

1.2.2 受经济、人口因素影响显著Ⅰ等级高铁所在城市——广州、北京、上海都属于1线以上的城市。Ⅱ等级高铁所在城市中,深圳属于1线城市,天津、南京、杭州、武汉、苏州属于1.5线城市,长沙、济南、无锡属于2线城市,常州和东莞属于3线城市,而2线以上的城市相对规模都比较大,也就是人口相对较多,经济水平相对较高,这说明高铁的等级与人口、经济的发展有着不可分离的关系。为了验证高铁班次数量与经济、人口的关系,本文对班次数量和经济、人口进行相关分析,经统计,班次数量与经济、人口的相关系数分别为0.797(R2=0.636)、0.592(R2=0.35),在0.01的水平上显著相关,具有较高的相关性,即中国城市高铁的班次数量与经济、人口基本上呈正相关趋势。在此基础上,本文分别对处于四个不同等级的城市与经济、人口进行相关性分析,发现除Ⅰ等级的城市比较特殊,与人口、经济呈负相关外,其余三个等级的相关系数与等级保持一致性,这实际上是合理的,因为北京作为中国的首都,GDP值肯定比广州、上海要高,广州大多是流动人口,常住人口相对于北京和上海来说规模较小。

广州、上海、北京三个城市分别地处我国的华南、华东、华北,其腹地为京津翼、长三角、珠三角三大经济圈,经济发达,人口众多,区位突出,每天始发班次于200班,班次在450班以上,远远高于其他城市,为全国性高铁客运中心。天津、南京、东莞、深圳、长沙、杭州、苏州、济南、无锡、武汉、常州都是城市群内部的城市,人口也比较多,经济发展较快,班次数在170~382之间,为区域性高铁客运中心,石家庄、沈阳、镇江、宁波、岳阳、成都等20个城市属于人口密度高,但经济水平一般,所以班次数在61~170之间,为省域高铁客运中心。西安、温州、怀化、桂林等123个城市中大部分城市为人口较少、经济相对较弱的城市,班次数在1~61之间,为地方性高铁客运中心。

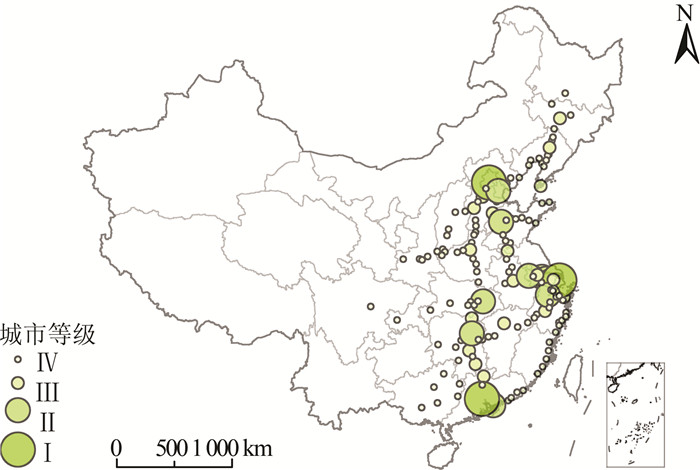

2 城市空间联系格局分析 2.1 高铁连接率高铁连接率为某一城市与全国其他城市实现高铁直接连接的比例,即与该城市实现铁路连接的城市数与全国通高铁的城市数的比值。广州、上海、北京、武汉分属不同的方位、不同的城市群,并且所处的高铁等级也比较高,前三个城市都是属于Ⅰ等级,武汉属于Ⅱ等级,都是国家的重要交通枢纽中心,因此本文对广州、上海、北京、武汉这4个城市的高铁连接率进行分析。

分析结果如图 3所示,北京的高铁连接率为0.85,在4个城市中最高,这与北京是中国的首都、经济文化中心、国家重要交通枢纽有着重要的关系。其次是武汉,高铁连接率为0.63,这与武汉所处的地理位置相关,武汉处于华中地区,是很重要的中转站,而广州、上海由于其本身的地理位置,高铁连接率相对较低。

|

| 图 3 高铁连接率 Figure 3 Connection Rate of High-speed Rail |

城市间的高铁联系形成了显著的轴-辐系统。轴-辐系统是指以最主要的高铁城市为轴心,其他高铁城市为附属,形成具有密切联系的类似“自行车轮子”的空间网络联系交流体系[14]。本文用首位联系来确定其他城市与轴心高铁枢纽间联系的密切程度,公式表述如下[16]:

| $ {L_{ik}} = \max \left\{ {\frac{{{T_{ij}} + {T_{ji}}}}{{{O_i} + {D_i}}}} \right\}, j = 1, 2, 3, \cdots, n;k \in n $ | (1) |

式中,Lik为i城市的首位联系强度;k代表i城市的首位联系城市;Tij与Tji分别代表i城市流向j城市和j城市流向i城市的客流;Oi和Di分别代表i城市客流的发出量和到达量;n代表城市数量。

本文对式 (1) 做了一些改变,Tij和Tji用i城市到j城市的班次和j城市到i城市的班次来表示,双向的班次基本上是均衡的,即Tij与Tji的数值基本相当;Oi和Di本文用i城市班次的发出量和到达量代替,也就是i城市的总班次。

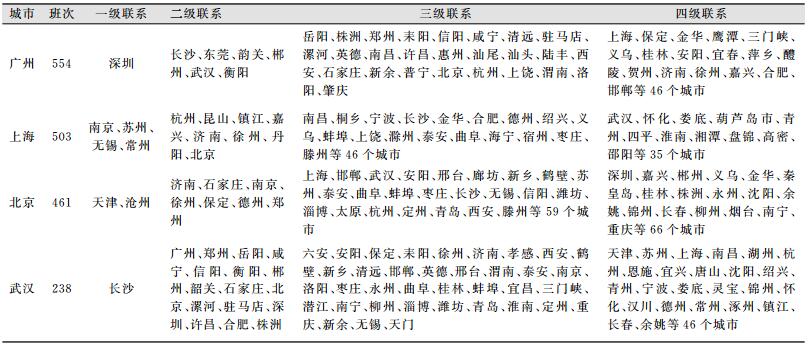

利用上述模型对广州、上海、北京、武汉4个高铁枢纽城市进行空间联系分析,并分别对空间联系进行散点图分析,找到分界点。本文把空间联系分为一级联系、二级联系、三级联系、四级联系,结果如表 2所示。

| 表 2 城市空间联系 Table 2 Spatial Contact of Cities Based on High-speed Rail |

|

从表 2中可以看出,每一中心城市空间联系最紧密的都是以与其所在省域或城市群内的邻近中心城市为主,其次就是近邻省区域城市或城市群的主要核心城市。比如说广州一级联系和二级联系都集中在珠三角城市群内和中部的核心城市,上海的一级联系和二级联系主要集中在长三角城市群内部,北京主要集中在北部地区,武汉主要集中在中三角城市群内以及近邻省核心城市。在四大中心城市联系中,武汉和广州联系相对紧密,上海和北京联系相对紧密,而离得最远的北京和广州这两个城市联系相对较弱,以上情况均说明,城市间的联系受距离影响。空间联系强度也是呈现明显的金字塔特征,联系强度越强,城市越少,与核心城市处于四级联系的城市最多。

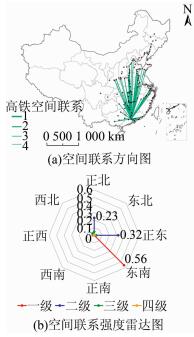

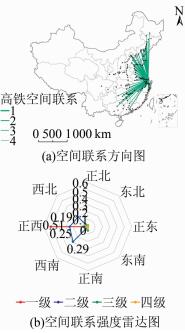

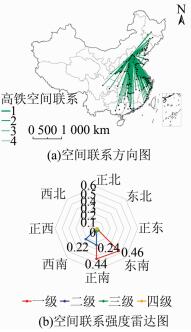

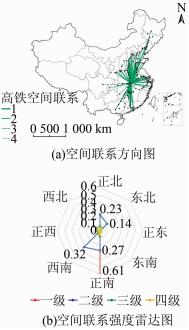

本文运用ArcGIS和Excel分别制作了四大中心城市的高铁空间联系方向图以及空间联系强度雷达图。高铁空间联系方向图就是利用数据管理工具将与中心城市联系的城市连接起来,且线的粗细表示不同的联系强度,结果如图 4(a)、5(a)、6(a)、7(a) 所示。由于空间联系方向图只能看出高铁大概的分布方向,并不能很清晰地看到哪个方向上的城市与之联系最强,哪个方向最弱,而雷达图不仅能知道每一等级都处于哪些方向,而且还能知道每一级都有哪些方向及其联系强度。本文的高铁空间联系雷达图是将方向分为正北、东北、正东、东南、正南、西南、正西、西北8个方向,并统计每个方向上每一级的联系强度平均值,用线的长短和颜色表示处于不同等级的联系强度,结果如图 4(b)、5(b)、6(b)、7(b) 所示。

|

| 图 4 广州高铁空间联系 Figure 4 Spatial Contact of Guangzhou High-speed Rail |

|

| 图 5 上海高铁空间联系 Figure 5 Spatial Contact of Shanghai High-speed Rail |

|

| 图 6 北京高铁空间联系 Figure 6 Spatial Contact of Beijing High-speed Rail |

|

| 图 7 武汉高铁空间联系 Figure 7 Spatial Contact of Wuhan High-speed Rail |

从图 4(a)可知,以广州为核心的高铁空间联系方向主要集中在广州北边的城市,向西方向联系的主要是南宁、贺州、梧州这几个城市,东边沿海地区除了汕尾、陆丰这两个城市外,其他的沿海城市均没有联系。但从图 4(b)可知,尽管正北方向的联系城市最多,但高铁联系强度最强的是在东南方向,其次是正东方向,最后是正北方向,其他方向上的联系强度都很弱,且同一等级的城市在不同的方向上联系强度也不一样。但从图 5(a)可知,以上海为核心的高铁空间联系方向北边主要是以济南、天津、北京为主,东北方向的城市基本上都与上海有联系,其次是中部地区的城市,南部仅仅只有韶关和广州与之有联系,与厦门等方向的沿海城市、西南地区的成都、重庆没有联系。而从图 5(b)很明显看出,与上海联系强度最强的是上海-南京这个方向,其次是上海-杭州、上海-北京方向,同样,同一等级在不同方向上的联系强度也有所差异。从图 6(a)可知,以北京为核心的高铁空间联系分布比较均匀,与157个城市基本上都有联系。但从图 6(b)雷达图可以很清楚地知道东南方向和正南方向上的城市与北京联系最强,属于一级联系;其次,联系相对较强的是西南方向的城市以及东南方向的城市,其他方向上虽然都有联系,但联系都比较弱,同一等级不同方向上的联系强度差异不明显。图 7(a)是以武汉为核心的高铁空间联系图,除了与厦门等沿海城市没有联系外,基本上与各方向的城市都有联系,主要联系方向还是向北。但从图 7(b)可知,虽然武汉与北部的城市联系比较多,主要方向为北,但是联系最强的是长沙方向,其次是广州、岳阳方向,再就是正北和东北方向,其他方向上的联系强度都比较弱,不同方向上的二级联系强度差异较明显。以上分析表明,四大中心城市的高铁联系具有一定的方向性,各方向的联系强度差异比较大,与沿海、西部地区的联系比较少,联系强度也比较弱,这与国家高铁规划发展相一致。

3 结束语高铁在人们生活中的重要性越来越突出,经研究发现,高铁的分布与人口的分布具有高度的相关性,高铁班次数量与城市等级成正比关系。我国高铁分布空间集聚特征明显,以武汉、广州、上海、北京为中心的中心结构突出。城市群内高铁联系较为紧密,而城市群之间的高铁联系差异较大。京沪、京广方向的高铁联系较强,而沪广 (深) 较弱。上海、福建之间的高铁联系为空白。长三角与珠三角之间、长三角与沿海之间、珠三角与沿海之间的高铁联系几乎为空白,这对经济发达、人口密集的沿海地区来讲,不得不说是交通运输商的一个缺失。除中三角、京津翼与西部地区有较弱的高铁联系外,其余城市群与西部地区的高铁联系都为空白,西部地区大部分城市属于风景名胜区,旅游是一个可以带动城市经济的产业,加强一线城市与西部城市的高铁联系,可以促进西部城市旅游产业的发展,从而促进西部城市的经济增长。

| [1] | Ureña J M, Menerault P, Garmendia M. The High-speed Rail Challenge for Big Intermediate Cities: A National, Regional and Local Perspective[J]. Cities, 2009, 26(5): 266–279 DOI: 10.1016/j.cities.2009.07.001 |

| [2] | Ivan I, Boruta T, Horák J. Evaluation of Railway Surrounding Areas: The Case of Ostrava City[J]. Urban Transport XVIII, 2012, 128: 141–152 |

| [3] | Pol P M J. A Renaissance of Stations, Railways and Cities: Economic Effects, Development Strategies and Organisational Issues of European High-speed-train Stations[J]. Journal of Virology, 2002, 72(6): 5046–5055 |

| [4] | 王丽, 曹有挥, 姚士谋. 高速铁路对城市空间影响研究述评[J]. 长江流域资源与环境, 2012, 21(9): 1073–1079 |

| [5] | 高安刚, 朱芳阳. 高速铁路对西南地区可达性及经济联系的影响研究[J]. 铁道运输与经济, 2014, 36(5): 1–5 |

| [6] | 贺剑锋. 关于中国高速铁路可达性的研究:以长三角为例[J]. 国际城市规划, 2011, 26(6): 55–62 |

| [7] | 冯长春, 丰学兵, 刘思君. 高速铁路对中国省际可达性的影响[J]. 地理科学进展, 2013, 32(8): 1187–1194 DOI: 10.11820/dlkxjz.2013.08.002 |

| [8] | 王缉宪, 林辰辉. 高速铁路对城市空间演变的影响:基于中国特征的分析思路[J]. 国际城市规划, 2011, 26(1): 16–23 |

| [9] | 冯健, 花向红, 王刘准. 整体最小二乘的GM (1, n) 模型在高铁中的应用研究[J]. 测绘地理信息, 2014, 39(1): 64–66 |

| [10] | 王海江, 苗长虹. 中国中心城市铁路客运的空间联系及其结构图谱[J]. 地理研究, 2015, 34(1): 157–168 |

| [11] | 钟业喜, 陆玉麒. 基于铁路网络的中国城市等级体系与分布格局[J]. 地理研究, 2011, 30(5): 785–794 |

| [12] | 周一星, 胡智勇. 从航空运输看中国城市体系的空间网络结构[J]. 地理研究, 2002, 21(3): 276–286 |

| [13] | 江勇. 基于交通流视角的浙江省县域空间联系格局研究[J]. 经济地理, 2012, 32(12): 73–78 |

| [14] | 武文杰, 董正斌, 张文忠, 等. 中国城市空间关联网络结构的时空演变[J]. 地理学报, 2011, 66(4): 435–445 DOI: 10.11821/xb201104001 |

| [15] | 刘正兵, 刘静玉, 何孝沛, 等. 中原经济区城市空间联系及其网络格局分析--基于城际客运流[J]. 经济地理, 2014, 34(7): 58–66 |

| [16] | 金凤君. 我国航空客流网络发展及其地域系统研究[J]. 地理研究, 2001, 20(1): 31–39 |

2017, Vol. 42

2017, Vol. 42