| 大数据驱动下的地图学发展 |

大数据的产生促使各相关学科与技术领域都在思考大数据驱动下本学科的发展问题,该问题体现在两个方面:一是大数据的新特点促使相关学科领域过去既有技术方法的改变;二是面向大数据的新问题相关技术方法如何跟进,从各自学科视角为大数据问题解决如何做些贡献。与地理位置、空间、区位相关的空间大数据是大数据中的重要分支,本学科领域通常用80%这个数字来诠释空间相关信息在整个信息资源所占的比重,该数字的来源无从考证,在IT技术背景下基于维基百科等众源信息,有关学者对该数字重新进行了考察[1],得到的结论是57%的信息是空间相关的,尽管比传统认识有所下降,但丝毫不减空间相关信息的重要意义。地图学作为空间认知与表达的经典学科,与空间大数据有着紧密的联系。地图作为地理学家的第二语言,在研究地学特征规律、揭示地理过程机理、挖掘空间分布模式方面承担两大功能:一是作为分析表达工具探求地理学中的科学问题;二是作为载体传播工具交流传输地学研究成果。从符号学角度看,以空间认知表达符号为主要特征的地图, 与代表语言的文字符号和代表数量的数字符号, 成为人们认知世界的三大文化工具, 在漫长的研究历史中形成的经典地图学, 同时涉足科学、技术、艺术三大范畴。当经典的地图学遭遇现代的大数据时,地图学的内涵与外延都面临着拓宽与深入。

1 空间大数据概述大数据现象刚产生时,大家关注的是数据本身的特点,分别从数据的体量、变化、结构、价值、来源等方面用4个V或5个V对其描述[2],随着大数据的技术、方法的发展,大数据的研究群体、研究分支、研究任务逐渐深入、明细,大数据研究被作为一种新的科学研究范式提出,关系型数据库专家图灵奖得主Jim Gray将其定义为数据密集型研究范式,为经验验证、逻辑推理、科学实验之后的第四研究范式,该研究范式与过去的传统范式在对待数据的方式上有较大差异。基于采样、实验获取小数据的研究具有很强的目的性,采集数据的方式、类型与加工处理过程为事先设计好的方案,研究的过程往往表现为验证(证实或证伪)。而大数据往往非主观预先设计,具有很强的自发性,通过众源渠道获得的大数据推出的结论具有非预见性,大数据研究的价值也体现在研究结论的惊喜。

纵观大数据研究的典型案例,不论是基于搜索引擎关键词预测流感的爆发,还是通过电话信号分析人流量的迁移,不论是基于大众点评的签到数据探测城市的热点区域,还是通过GPS记录出行轨迹数据分析城市不同类型的用地划分,发现一个特征:该类研究中数据的功效发生了转移,即之前通过传感器、网络用户志愿者等渠道采集数据、存储记录是针对A目标,但后来该数据的功效在B目标上展示出来,该特征可形象地理解为数据的“跨界”。大数据的“跨界”将不同领域关联起来,从而使得大数据可探求相关性,而不再关注因果性。针对空间大数据而言,该“跨界”特征体现在两个方面:一是数据的尺度跨界,即从个体到群体的变化,使得数据在一定规模的新尺度下展示群体目标的新的空间特征;二是专业领域的跨界,数据是否跨界可作为界定大数据研究的标准之一,过去有些研究数据量也很大,如遥感影像的研究,但影像采集前传感器的设计、卫星发射就确立了其服务目标(如国土资源调查、气象预报等),后来按照既定的目标发挥影像的作用,便不属于大数据的研究范畴。

空间大数据产生的来源丰富,有官方权威部门采集的(如人口调查、第二次国土资源大调查、地理国情调查等),也有通过开放性由众多参与者完成的[3],该形式采集的地理信息具有来源广泛性、操作开放性、形式多样性特征,被称为“众源”数据[4, 5]。从测绘学科角度,众源地理数据分两大类:基础地理数据(网络上传的矢量地图、GPS轨迹、POI点位置)和专题数据(带有位置信息的微博、文本、地名地址、地理参照的照片、视频等多媒体信息)两大类。OSM (open street map)是基础地理数据类型的典型代表,是全球范围内开放免费的基础地理数据源。志愿者能够随时编辑提交地理数据到OSM数据库中,并快速更新地图。例如,OSM志愿者在海地地震事发48 h内绘制出了完整详细的救灾资源、篷房、可饮用水等资源的分布地图,在地震救灾中发挥了重要作用。由于众源地理信息具备的开放性、泛在性、高时效性使得其在揭示社会行为时空规律、发现空间模式特征、诠释地理过程机理、预测时空演变趋势上具有重要作用。然而,由于开放、非专业化特征使得众源地理信息缺乏精确性、结构化、完备性特点,该类信息资源难于直接开发应用,需要专门的数据加工处理对其增强,提升其附加值,其中针对众源数据实施尺度变换,并通过视觉语言可视化揭示时空规律,是地图学在大数据研究中应扮演的角色。

2 大数据驱动下地图学三大技术方法的发展基于尺度范围和专题领域的“跨界”,空间大数据研究在于揭示时空规律、分布特征与过程机理,与地图对地理空间的表达目标一致。词语“地图”对应的英文其动词意义为“映射”,是数学中函数相关的一个概念,即对地理空间的原像转换为新的镜像,映射变换不是简单的写真式表达,包含了深刻的变化。在对空间映射表达中,地图学形成了独特的空间思维模式:抽象概括、形象化展示和定量化表达。基于尺度变换实现地理概念抽象、几何维数降低、空间实体聚集、语义特征归并等行为,体现出一览性;基于符号化视觉语言展示地图的形象艺术化特点,体现出直观性;基于地图数学基础与空间参考系,地图表达担当了欧氏空间的几何度量,体现出可量算性。以上特征形成经典地图学的三大技术方法:地图综合、地图可视化与地图投影。空间大数据的出现,一方面为地图学三大技术方法提出挑战,需根据大数据处理对象的变化扩展技术的外延、深化技术的内涵;另一方面,地图学的经典的长期积累的空间思维模式与技术方法可以为空间大数据研究作特有的贡献。

2.1 让空间大数据变“小”--地图综合正如名称所示,大数据因为容量大、规模大,在存储、传输、解译上都产生困难,一个显而易见的问题便是如何将大数据变“小”,如果精练的小数据能不失真地还原大数据的功效,我们宁愿要小数据。以当前城市空间分析的热点数据对象出租车轨迹、基础设施POI点、用户签到地址、轨道交通刷卡数据、电话通讯地址等为例,由于众源用户的广泛性和时间积累,该类数据的规模都超出了常规空间数据的表达。我们一方面通过有关规则和常识剔除其中大量的粗差,另一方面要对数据做抽象概括处理,不仅是压缩数据量,更主要的是提取时空分布主特征规律。当前针对城市时空大数据的压缩与特征提取方面,主要采用了空间统计的聚类分析,将相近的位置信息集成用类的分布来反映主体特征。

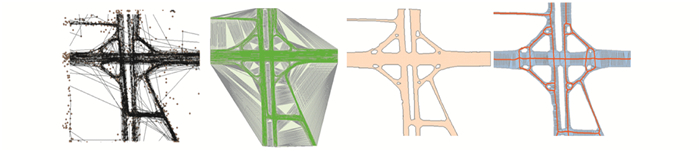

在地图学方法中,地图综合即是通过尺度变换与抽象概括舍弃次要信息内容,简化地图数据量并提炼主体特征,与大数据变“小”目标一致。地图综合在地图学长期发展中形成了完善的综合原理、尺度变换方法、几何变换模型、过程控制与质量评价方法体系。运用既有的地图综合的方法对空间大数据做压缩、概括处理,是地图学在空间大数据处理方面的重要贡献,是在大数据变小问题上对空间统计方法的有益补充。不同于空间统计“数”的分析方法,地图综合是基于“形”的分析,对不同来源、非结构化的海量数据进行跨尺度变换、几何维数降低、分辨率调整、语义重分类等尺度变换,更多地要依赖于几何学的原理(Delaunay三角网、Voronoi图等)。图 1为众源轨迹数据实施地图综合获得的道路结构线示例,该方法运用Delaunay三角网对复杂的线束进行尺度变换,而不是像传统地图综合那样对单根曲线化简。

|

| 图 1 基于出租车众源轨迹数据的地图综合获得道路结构线 Figure 1 Generalization of Crowd-Sourcing Taxi Trajectory Data to Get the Structured Road Center-Line |

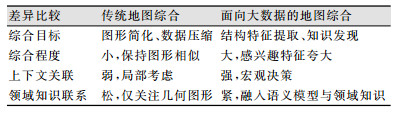

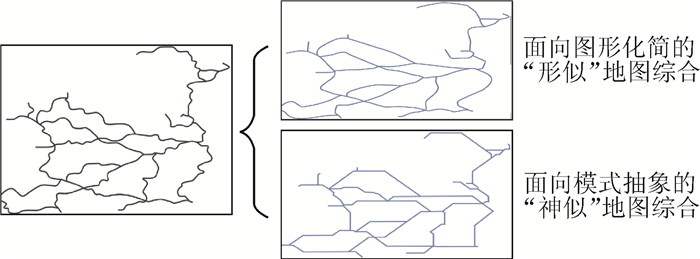

传统地图综合主要针对标准比例尺地形图和一定技术规范的专题地图,实施尺度变换的比例尺、压缩率、载负量等控制指标明确。而从网络众源渠道获得的空间大数据往往缺乏尺度、参考系、量纲等基本元数据内容,尺度特征需要专门的方法去识别。因此,针对空间大数据的地图综合与传统地图综合有一定区别,表现在地图综合目标、综合程度、上下文关联、领域知识联系等方面,具体差异总结如表 1所示,其中,地图综合目标的不同是关键。如果把地图看作是对地理空间作绘画,画得像不像可以借用中国画中的术语“形似”和“神似”描述。旨在简化图形表达、缩小数据量的常规地图综合是“形似”的地图综合,讲究与原数据形态相似,综合程度小;而旨在提取空间知识的大数据地图综合是“神似”的综合,综合程度大,导致结构比例关系失调,但空间主体特征被突出展示,图 2展示了基于同一数据对象实施两种不同目标地图综合的差异。两种地图综合的不同有层次之分,犹如绘画初学者的素描与艺术大师的作品创作。通过“神似”地图综合从大数据中提取空间知识具有一定难度,但却是地图综合发展的方向。

| 表 1 传统地图综合与面向大数据地图综合的比较 Table 1 Comparisons Between the Traditional Map Generalization and That Aiming at Big Data |

|

|

| 图 2 基于同一道路网数据的两种尺度变换:“形似”与“神似”地图综合示例 Figure 2 Difference Between the "Spirit Resemblance Generalization" and "Image Imitation Generalization" Based on the Same Road Network |

面向大数据空间知识提取的地图综合研究是地图学面临的新挑战,需要将空间数据挖掘方法与地图抽象概括思想结合,变换的控制指标由过去的单纯空间尺度拓宽为空间、时间、语义三种尺度的联合。同时,在计算方法上通常采用“分治”的算法思想来提高计算效率,在并行化、高性能计算平台下实施。

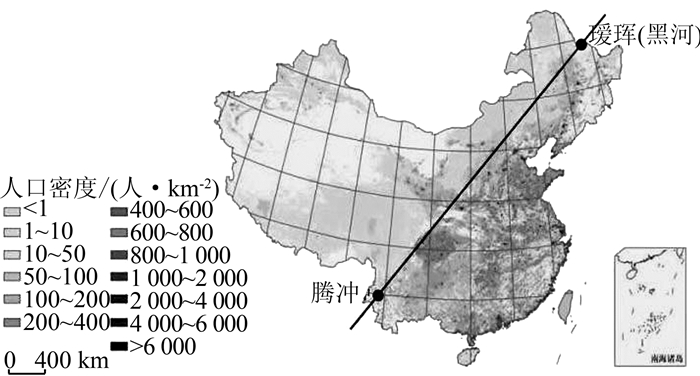

2.2 让大数据背后特征可“显”--地图可视化大数据所蕴含的时空特征、分布规律等空间知识可以通过抽象概括用数字、自然语言或其他方式表达,其中基于视觉语言的可视化表达最直接,具有形象、易感受等特点。广义的可视化是一种认知工具,在科学研究中发挥重要作用,2008年诺贝尔化学奖授予荧光蛋白材料的发现,被认为在分析化学中找到了一种新的可视分析方法。在地学研究领域,可视分析在空间知识发掘上同样扮演重要角色。1912年,魏格纳从地图上注意到大西洋两侧的大陆形状走势十分相似(比如非洲和南美洲),据此提出大陆板块若干年前是聚居在一起的假设,进一步发展了大陆漂移学说,其中基于地图的可视分析功不可没。20世纪30年代,我国人口地理学家胡焕庸在点值法表达的中国人口地图上通过视觉分析发现了从吉林瑷珲到云南腾冲的著名的“胡焕庸直线”,揭示了我国人口地域分布悬殊的特征,一直延续到当今该规律仍然存在,甚至于在大数据时代QQ在线网络用户也有类似分布特征(如图 3和图 4所示)。这些案例表明,基于地图的可视化分析在地学规律探求上可发挥举足轻重的作用。

|

| 图 3 1930s的中国人口分布与胡焕庸直线图 Figure 3 Distribution of Chinese Population in 1930s and the Representation of Hu-Huanyong Line |

|

| 图 4 某时刻QQ在线人数的分布 Figure 4 Distribution of QQ Web-Chatting Users on Line at Some Time |

在当今大数据时代,应用地图可视分析发现隐藏在数据背后的特征规律是值得关注的问题,体现了形象思维的重要。在逻辑学中把思维区分为抽象思维与形象思维两种,抽象思维通过形式化表达、公式演算、模型分析、逻辑推理获得抽象结论。形象思维基于直观表象的思维意象、直感、想象等观念,运用感官所感知的图形、图像、图式和符号思考获得新的结论。两种思维在大数据分析与知识发现上同样重要,基于地图“形”的视觉思维可以补充基于“数”的逻辑抽象思维。空间大数据的出现推动了本学科领域空间统计的空前繁荣,但要注意到,并不是所有规律都可以用“数”统计分析出来的。“胡焕庸直线”所表达的人口分布是一个典型的聚集型空间分析,可以用基本的空间聚类分析实现。试想,如果不是可视化分析得出该分布规律,而是通过聚类分析演算,得出的结论将是多片区域的热点分布,远没有这一条直线表达意义重大。

基于地图可视化分析揭示大数据特征,可以在两个层次发挥作用,一是利用地图符号、动画、3D、虚拟现实、新媒体等可视化工具将空间信息形象化展示,从而启发人的大脑更易发现特征规律,地图可视化发挥辅助支持作用;二是应用新型的可视化工具直接探求、揭示、模拟空间现象的地学规律,地图可视化直接参与到大数据的地学规律的发现过程中。“胡焕庸直线”的发现是属于前者。在现代图形可视化技术支持下,产生了一批可视化工具可以深层次揭示空间相关、空间聚集、时空过程演变等特征,在数据挖掘领域有一种可视化挖掘方法,可以引入到地图学与空间特征结合用于大数据的分析。

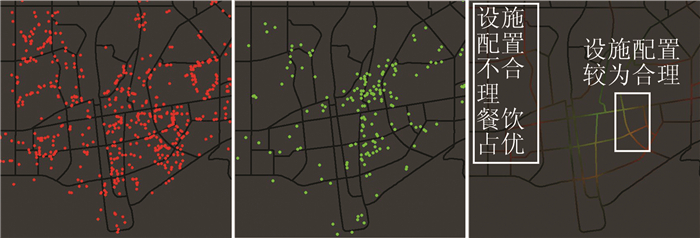

《大数据时代》的作者舍恩伯格指出大数据揭示现象间的关联规则[6],而不关注现象间的因果联系,在地理现象中有一种空间关联表现为空间共存(co-location),即两种类型的地理实体总是伴随存在,发现该规则在城市设施规划、管理中具有重要意义,一直是空间数据挖掘的重要内容。常规的数据挖掘方法主要是基于Apriroi算法在空间邻域探测基础上实现,作者基于颜色色相合并(即地图符号的加色法)同样发现了城市街道网上的POI点的空间共存规则。如图 5所示,将两类设施的POI点(如餐馆与商场便利店)投影到道路上,选取两种颜色(如红与绿),基于核密度估计思想构建颜色的扩张与衰减模型,运用加色法原理(红+绿=黄),计算道路任意位置的颜色值,得到红、绿、黄不同色系的分布。分析道路可视化结果,黄色表示两种设施关联度高,具有co-location分布规则。这里只是作为案例表明,空间大数据的分布模式规律通过可视化方法同样可获得,地图可视化方法在空间大数据特征揭示方面大有用武之地。

|

| 图 5 基于色彩加色法可视化获得POI点的空间共存特征 Figure 5 To Discover the Principle of Co-Location of POI Features Based on the Color Add Visualization Method |

值得注意的是,传统地图可视化技术主要回答了“在何处?有何物?”的Where问题,对于空间分布模式的关联性、因果性的How Why问题关注不够。在大数据时代,后一个可视化问题将是地图可视化的热点问题,要面向大数据对象发展新型的地图可视化方法,迎接新的挑战。

2.3 让空间大数据可“量”--地图数学基础(参考系)空间大数据是多维的,集成了空间、时间、语义特征描述,空间维又可划分为三维或二维,为了从不同视角分析大数据,需要运用数据库原理中的投影、选择运算对数据降维,提起数据的主成分特征。例如,对于运动目标的轨迹线,投影到时间轴上做时间序列分析,或者投影到二维空间参考系下做空间分布分析。对于空间大数据,除了在元组结构上基于关系代数原理的投影运算外,在空间域上还有进一步的以几何降维为目的的地图投影问题。

在地图学中,地图投影是对欧氏空间变换建立地图数学基础的过程,可实现地球椭球体数据到平面的转换,并建立不同经纬度位置的投影变形模型。地图投影、地图数学基础曾经被认为是地图学原理方法中最完备的,很长一段时间没有或很少有该领域的研究成果发表,在地图学的三大技术方法中也很少有课题资助该分支的研究。大数据的到来激活了该分支的研究。由于大数据具有跨学科融合、多视角空间观测、实时动态表达等特点,地图数学基础与参考系的构建要能胜任多分辨率、多水平观察不同尺度空间,能胜任与地球科学各领域的不同参考数据的有效融合,能实现观察视角任意变换(包括从空中俯视、从地面仰视、室内外一体化通视等)。

应对大数据的挑战,一方面对既有的地图投影进行改进,使其适应大数据的要求,另一方面,需要重新建立全新的地图数学基础模型原理。GoogleMap为了表达金字塔式的多级瓦片地图,在传统Mercator投影基础上将椭球体简化为标准球体建立了Web Mercator投影。该投影保证了经纬网的正交,满足了邻近级别瓦片地图之间一分为四的矩形剖分需求,该投影开辟了网络地图的全新的阅读模式。

地球系统各分支诸如海洋、气象、地质、环境等具有全球性大区域尺度研究的领域,需要在球面上集成各不同专题参考数据,面向该需求建立的网格参考系,基于正六边形等几何单元可以精确地拼接椭球体表面,并能在纵向上归并单元获得不同层次的表达,较好地适应地球系统的应用。为应对大数据时代街景图、地标参考全景图以及各种透视图的需要,将几何透视投影与经典的地图投影集成,实现从地面仰视空间的效果,并完成精确几何度量。而以道路导航为代表的LBS位置服务,则要建立空间行为驱动的线性参考系,实时获取以移动目标为中心的动态场景表达。对于不同来源的大数据建立全空间信息系统,实现室内与室外、地上与地下、大陆与海洋、近地表与深空等全空间信息的表达,则需要建立广泛、普适、一体化的空间参考系。以上所列需求可看作是地图投影在大数据时代所面临的新挑战。

3 泛空间下的大数据地图可视化大数据时代的地图可以突破其“本职工作”而对非空间数据可视化表达,产生新型的地图形式。泛在网络中的大数据有些不具备空间定位或定位性很弱,可以人为构造一个几何空间,按照一定规则把相关现象布设到空间中,用地图可视化来揭示现象间的关联、因果、聚集等规则,发挥地图学对大数据研究的新贡献作用。

3.1 网络空间下的赛博地图广义的空间包括除地表以外的网络虚拟空间、月球等其他星体空间、微观小空间、社交媒体空间、社会心理空间等等,发生在这些空间的事物、现象与过程可借助地图这一熟悉的形式来模拟表达。以各种通讯网、因特网、物联网和专业传感网所构成的泛在网络空间,以“无所不在”的技术特征获取、记录、传输、处理网络信息,构成了泛在网络空间的典型代表。应用地图可视化形式通过视觉语言、形象思维对泛在网络信息进行定位分析,以揭示网络空间行为特征、预测信息过程趋势、发掘现象空域规律具有重要意义。为了对赛博空间里存在的事物、发生的现象与过程进行可视化表达,为虚拟空间的导航与分析服务,计算机网络领域建立了一种专门的可视化技术Cybermap,翻译为赛博地图[7, 8]。

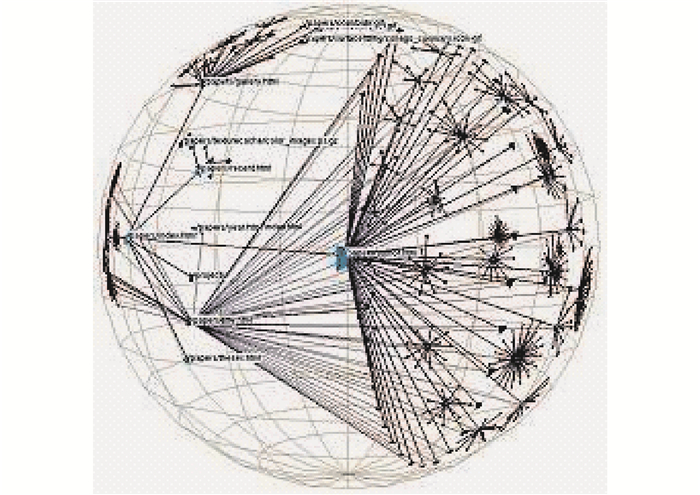

赛博地图表达泛在网络虚拟空间发生的信息交流、点击访问、上传下载、数据传输等网络事件与过程,在零时间、零距离下完成。与实空间一样,赛博地图里也存在导航,面对众多链接的网页访问,达到一定深度时也出现类似实空间困在迷宫中迷路的情形,在点击访问过程中,浏览者的大脑会出现一幅用拓扑结构连接站点的心象地图[7]。赛博地图对赛博空间的点击导航、信息传输等网络事件、网络现象的可视化表达,是一个还正处于研究的信息可视化技术。目前赛博地图表达的主要内容包括:网络结点导航、点击率、DNS域名分布、访问记忆、信息流量、因特网发展态势、服务器节点分布、信息容量等,图 6是赛博网络图的一个实例。赛博地图可视化的主要特点是采用拓扑结构表达信息内容,关注结点链接、在线/离线、访问通达性等拓扑信息,而不关心节点连接的距离、节点切换的方位,表明赛博地图对网络现象的空间定位是粗化的、抽象的,不关注精准的距离、角度等度量特征。

|

| 图 6 赛博地图示例 Figure 6 An Illustration of Cyber-Map |

值得注意的是,赛博地图与另一个网络相关的概念Webmap是完全不同的,尽管都与网络有关,Cybermap是指可视化的对象为网络空间,Webmap是指可视化的技术手段为网络,Webmap可视化的内容仍然是实空间的现象与事件,只是我们采用网络技术来发布地图、浏览地图、下载收集不同站点的数据来制作地图。因此从形式上看,Webmap跟过去的常规地图没有太多区别(动态性功能可能是一个差别)。但Cybermap与常规地图的差别就比较大了,赛博空间已经不是一个欧氏空间,距离、方位的度量意义不存在,传统意义上的地图制作数学法则(包括地图投影、比例尺、图幅定位)失去作用,从地图学角度,赛博网络图的设计面临众多挑战性问题有待研究。

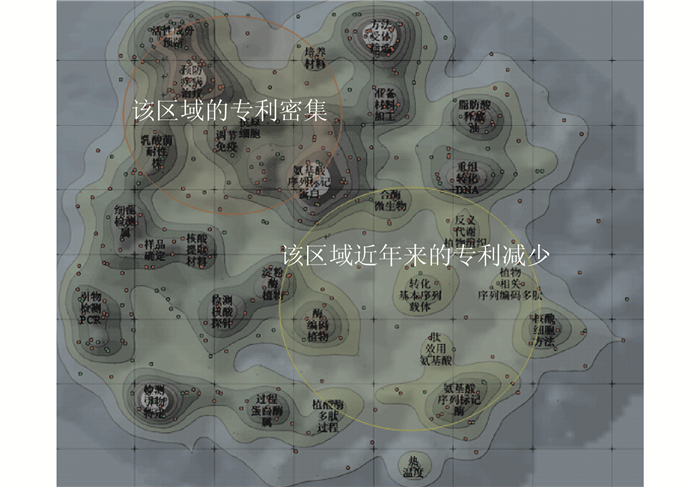

3.2 空间无关数据的可视化--隐喻地图大数据中存在大量纯粹记录表达语义特征的非空间数据,涉及描述对象的构成、性质、类型、功效等本体特征,常规的表达方法是通过文字、数字、统计图表等形式来描述其体量大小、结构成分与过程趋势等。作为空间可视化的地图对该类非空间信息同样可发挥作用,可以人为构造一个虚拟空间,在语义信息的集合中,按照语义相关性、层次性、因果联系、过程序列等规则,将语义信息布设到该虚拟空间中,获得形象、直观的集合空间表达,该类可视化由于其表达对象的空间特征不是直接的,而是隐藏在语义信息的联系中,被称为隐喻地图。隐喻地图是对语义信息从集合空间映射为欧氏空间后形象、直观的表达。隐喻地图的典型代表便是知识产权成果可视化表达的专利地图(patent map),专利申请数据的技术领域广泛、层次性强、年度变化快,因此数据的体量大、结构复杂。用统计表格、文字、常规图表描述难于揭示专利在不同技术领域的分布差异、年度变化趋势、新兴技术、夕阳技术的发展变化。通过专利地图虚拟构造一个DEM描述不同技术分支领域(虚拟定位点)的专利申请数量(定位点的竖向高度),在此基础上建立三维可视化获得地表起伏可视化,该三维可视化中的山峰、洼地、山脊、谷底以及山头包含关系、动态山头的起伏变化等可以轻松地将上述专利信息的特征刻画出来,认知效果显著,图 7为专利地图表达的一个案例。

|

| 图 7 隐喻地图的代表--专利地图示例 Figure 7 An Illustration of Patent Map, the Typical Metaphor Map |

隐喻地图在非空间性语义信息特征表达上具有突出功效,究其原因在于人对周围现象的认知通过长期的学习、训练产生了强烈的空间感,借助于空间尺度来感知一个抽象的概念是一个便捷的途径。我们在描述诸如宇宙、星球的年龄、大小,描述夏天连续暴雨的降雨量时,给出一个巨大数字后,往往作进一步解释,采用诸如“相当于绕地球多少圈”、“相当于一年时间的多少秒”、“相当于几个东湖的水量”等等,用一个有形的空间大小、远近、高低等模拟描述一个抽象的数字,达到直观、形象的感知效果。

众多的大数据是通过关系型数据库存储表达的,关系数据库模型的基础为集合论,而集合空间表达的信息内容对于人的认知而言过于抽象。针对该问题,隐喻地图实现了将集合空间的信息内容映射到欧氏几何空间的转换,解决了抽象信息内容的直观认知,可以认为这是地图学对非空间型大数据表达的重要贡献。集合论中对集合、元素的表达有韦恩图方法,这是集合空间信息可视化表达的初步方法,隐喻地图则是对韦恩图的深入发展,借助常规地图可视化的DEM或其他场景表达集合空间元素、子集的关系、尺度特征。由于大数据的类型丰富、数据间的结构关系多样,隐喻地图的表达规则、图形模式、认知效应有待于深入研究,也是地图学在大数据时代对表达空间对象扩充后面临的新问题。

4 结束语地图学作为空间认知与表达的技术方法,在研究地学特征规律、揭示地理过程机理、挖掘空间分布模式方面,既是科学探究工具,也是研究成果传播载体。当经典的地图科学遭遇现代大数据时,面临大数据驱动下的学科发展问题。该问题具有双重性,一方面,大数据的新特征促使地图制图技术既有的地图综合、地图投影、地图可视化要发展技术内涵,扩充技术外延,产生诸如面向空间知识提取的空间数据尺度变换、基于形分析的可视化挖掘、多种几何变换集成的复杂投影变换等技术,这些新的技术方法可在空间大数据的处理、可视化与信息提取中发挥重要作用;另一方面,在非空间型大数据的处理中,地图学方法得到了发展,产生了网络泛在空间的可视化、隐喻地图等技术方法,这对地图学而言是新的学科技术生长点。为将地图可视化对象从传统的地表表达的欧氏空间推广到网络虚拟空间、集合空间,面对非欧几何空间的可视化需要建立全新的地图表达规则、可视化规则等原理方法,从而推动地图学的发展。

| [1] | Stefan H, Dirk B. How Much Information is Geospatially Referenced? Networks and Cognition[J]. International Journal of Geographical Information Science,2013,27(6) : 1 171–1. DOI:10.1080/13658816.2012.743664 |

| [2] | Zikopoulos P, Chris Eaton C. Understanding Big Data: Analytics for Enterprise Class Hadoop and Streaming Data[M]. New York: McGraw-Hill Education, 2012 . |

| [3] | Goodchild M. Citizens as Sensors: the World of Volunteered Geography[J]. GeoJournal,2007,69(4) : 211–221. DOI:10.1007/s10708-007-9111-y |

| [4] | Dodge M, Kitchin R. Mapping Experience: Crowdsourced Cartography[J]. Environment and Planning A,2013,45(1) : 19–36. DOI:10.1068/a44484 |

| [5] | Goetz M, Zipf A. The Evolution of Geo-Crowdsourcing: Bringing Volunteered Geo-Graphic Information to the Third Dimension[M]// Sui D, Elwood S, Goodchild M. Crowdsourcing Geographic Knowledge. Dordrecht: Springer, 2013 |

| [6] |

维克托迈尔-舍恩伯格, 肯尼斯库克耶.大数据时代[M].周涛.杭州:浙江人民出版社, 2013 Mayer-Schnberger V, Cukier K. Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think[J].Zhou Tao. Hangzhou: Zhejiang People's Publishing House, 2013 |

| [7] |

艾廷华. 适宜空间认知结果表达的地图形式[J].

遥感学报,2008,12(2) : 347–354.

Ai Tinghua. Maps Adaptable to Represent Spatial Cognition[J]. Journal of Remote Sensing,2008,12(2) : 347–354. |

| [8] | Jiang B, Ormeling F J. Cybermap: the Map for Cyberspace[J]. Cartographic Journal,1997,34(2) : 111–116. DOI:10.1179/caj.1997.34.2.111 |

2016, Vol. 41

2016, Vol. 41