| 逆作法深基坑施工的变形监测方法研究及其应用 |

逆作法是基于深基坑支护技术的一种新的深基坑施工方法,在20世纪90年代后期兴起,并逐渐用于深基坑工程中。逆作法是在地下基础施工的同时,也进行地上建筑施工,将主体结构的楼板、梁和柱等作为基坑开挖时的支护体系,在上部建筑施工到若干层之后,地下各层基础工程也全部竣工。该法一般适宜在市内兴建高层建筑物时,周围施工环境比较复杂的情况下采用,确保四周的建筑物、道路及地下管线等不能因深基坑施工原因招致破坏。

逆作法的特点是:开挖规模和深度大;场地采用全封闭式;周边环境复杂;如果设计或者施工不当将会引起重大经济损失和人员伤亡。逆作法深基坑施工基于深基坑支护技术的发展,解决了施工场地小、周围建筑因基坑开挖而出现较大地基变形等问题。深基坑支护技术方案与开挖深度和地层岩土结构及性质等有关,支护结构若产生较大变形,可能造成基坑塌陷、周围路面开裂甚至更严重的破坏,造成重大经济损失和社会影响。据统计,基坑工程事故发生率占工程总数的1/4以上[1],所以深基坑支护技术的发展离不开连续精密的变形监测。本文以广州市某商住楼工程基坑项目为例,深入研究逆作法基坑监测中基准网布设困难、精度要求高等技术问题,对逆作法深基坑施工中的变形监测具有参考和应用价值。

1 项目概况和方案设计 1.1 项目概况某商住楼工程深基坑项目位于广州市越秀区东沙角路和东铁桥三马路交界处,总用地面积约5 200 m2,主体包括2栋40层的商住楼,其中地下室5层、群楼2层、塔楼33层,基坑面积仅2 897.4 m2,周长223.1 m,深度达21.95 m。东边紧邻东豪涌高架,西为东沙角路,南边为8层住宅楼,北边靠近4层建筑。基坑支护采用地下连续墙永久性支护结构和逆作法施工。施工程序如下:①旋挖桩及钢管砼柱;②-0.100有梁楼盖;③首层主体结构;④2层主体结构;⑤拆除首层模板系统;⑥-1.700楼盖(含硬化层破碎、挖土、垫层、砌砖墙、钢筋砼、技术间隙);⑦负一层土方开挖后浇筑其楼板;⑧负2、3层土方开挖后浇筑无梁楼盖;⑨负3、4层土方开挖后无梁楼盖;⑩底板浇筑; B11 3~22层主体结构与第⑤~⑩项同时施工。

该深基坑施工项目建设方对于变形监测的具体要求是:能监测出地下连续墙永久性支护结构的水平位移和沉降位移分别为1.0 mm。

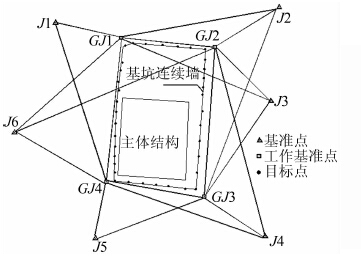

1.2 混合基点网设计逆作法深基坑施工的变形监测采用混合基点网法[2]建立基准点网。混合基点网由基准点(参考点)和工作基点组成,若加上监测点(目标点),则为扩大的混合基点网。基准点布设在变形区外比较稳固、不易破坏的地方,专门设计固定棱镜的特殊装置,工作基点采用自由设站方式布设在便于对基准点和监测点进行观测的合适位置。在基准点和监测点上都不设站,只在工作基点上用全站仪或测量机器人做边角观测即可,在许多典型工程中,由于范围较小,布设起来简便,观测精度高,测量和数据处理都快速、精确且可靠。

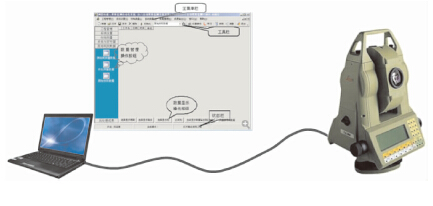

本深基坑项目的基准点J2、J3、J4布设在东边变形区外的东豪涌高架桥墩上,基准点J1、J5、J6设在东沙角路西第2排建筑物上(见图 1) ,工作基点GJ1、GJ2、GJ3、GJ4布设在基坑的4个角上,与部分基准点和监测点通视,建强制对中观测墩,作为测站安置自动化监测的测量机器人(见图 2) 。

|

| 图 1 混合基点网示意图 Figure 1 Schematic Diagram for Reference Points and Work Points |

|

| 图 2 工作基点测站图 Figure 2 Schematic Diagram for Work Points |

1.3 监测点设计

本项目的监测点用水泥墩埋设固定在深基坑支护结构的连续墙顶上,间距10~15 m,其变化能代表变形体(连续墙)的变形,能满足按设计要求分辨基坑地下连续墙顶1.0 mm水平位移和沉降。监测点采用预制Φ12 mm强制对中墩的形式埋设,露出桩面约30 mm,用油漆在就近位置书写点号(见图 3) 。

|

| 图 3 监测点强制对中墩观测图 Figure 3 Monitoring Point Forced Centering on the Obserration Post |

2 外业监测

投入仪器设备有:徕卡TCA1800测量机器人1台,大、小棱镜共26个,温度计、气压计、水准仪、水位计各1个,测斜仪、监测自动化软件GeoRDMAS和内业数据处理软件科傻系统CODAPS软件各1套。采用测量机器人变形监测自动化监测系统进行观测[3]。

2.1 混合基点网初始观测对由基准点和工作基点组成的混合基点网进行初始观测非常重要,它是其后周期变形监测的基础和依据。初始观测要等到基准点和工作基点都完全稳定之后才能进行,在工作基点GJ1、GJ2、GJ3、GJ4架设测量机器人(徕卡TCA1800全站仪),和仪器连接的笔记本电脑装有自动化监测系统,须采用多测回和多时段的方法观测网中所能通视的基准点,例如在工作基点GJ1上要观测J2、GJ2、J3、GJ4、J6、J1各点的方向值和边长,在4个工作基点观测完了之后,进行网的严密平差。初始采用4个测回做边角测量,并且要独立观测两个时段。可以在假设的独立坐标系统下进行平差,如以GJ1为已知点,GJ1-GJ2为已知边,GJ1到GJ2为Y轴方向,按右手法则建立独立坐标系统。采用与变形监测自动化监测系统配套的科傻系统CODAPS软件进行基点网的严密平差,可计算出基点网各基准点和工作基点的坐标及其精度[4]。两个独立观测时段的网平差结果若无显著差异,则取其均值作为初始的最终结果。一个测站的观测时间为6~8 min,一个时段(4个测站,含搬站时间)的观测需1个多小时。

本项目基点网的精度情况为:最弱基准点的精度为0.6 mm,最弱工作基点的精度为0.4 mm,由于采用两个时段的均值,实际精度更高一些。基准点的坐标将在后面的初始监测中作为已知值使用。

2.2 周期变形监测如图 4所示,在工作基点GJ1上架设测量机器人,选一最佳的定向方向如J6(原则是距离适中,背景好,稳定),按顺时针次序依次观测所有的点(包括基准点、工作基点、监测点),可设计为三测回或两测回,第1期的第1次观测需要人工观测(称学习测量),以后的各期各点的观测都是自动观测(属于系统功能)。然后搬站到下一工作基点,如此进行,直到结束。基坑共32个位移、沉降基坑支护监测点,每期监测时间约1.5 h。

|

| 图 4 自动化监测技术 Figure 4 Automatic Monitoring Technology |

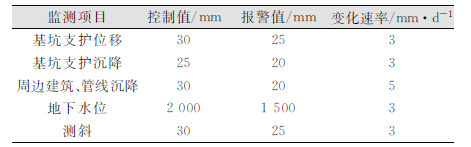

基坑监测控制值约为允许值的60%[5],报警值为控制值的80%,预警值为报警值的80%,根据相关规范和设计要求,设置控制值和报警值,见表 1。监测软件根据相关设置,小于预警值、大于预警值、大于控制值的数据分别用不用颜色区别。

| 表 1 控制值和报警值 Table 1 Control Value and Alarm Value |

|

监测项目还包括周边建筑沉降、管线沉降、地下水位、测斜。在基坑开挖前,埋设水位孔、支护结构测斜孔,在工程的始终,要用精密水准测量和应力应变计、水位计、测斜仪和锚索拉力计等多传感器进行各种监测,构成一个综合监测系统,要用精密水准检测各工作基点的高程。

2.3 周期监测数据处理周期监测数据处理非常重要,且可在现场进行。一般是先做工作基点的单点平差,该平差实际上是一个以基基点为已知点的边角后方交会平差问题。以工作准点GJ1为例,以基准点J2、J3、J6、J1为已知点,可计算出GJ1的坐标。重要的是,必须进行基准点稳定性检验。采用组合后验方差检验法来判断显著变动的基准点,确定稳定的基准点[6, 7],使用科傻系统CODAPS软件,该法简便易行。在每个工作基点做完单点平差之后,最后做扩大的混合基点网平差,以稳定基准点为已知点计算工作基点和变形监测点的坐标,作为该周期变形监测的成果。对其后各周期的监测数据都采用上述方法处理。

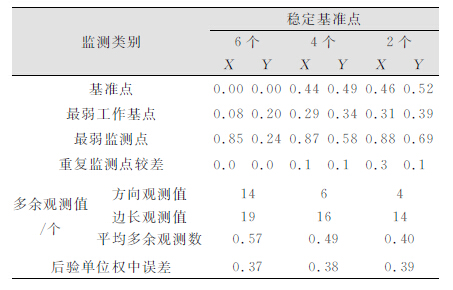

扩大的混合基点网平差中基准点、工作基点和监测点的精度与已知点(稳定的基准点)的个数有关,其结果如表 2所示。 由表 2可知,基准点、工作基点、监测点的精度都优于0.9 mm,满足设计要求的1 mm。同一工作基点对同一监测点进行重复测量,X、Y较差不超过0.3 mm,完全满足监测要求。稳定基准点个数越多,工作基点、监测点坐标精度越高,多余观测数越大。可见在监测期间,保证基准点的稳定可靠十分重要[8,9],本项目的基准点都没有显著性变动。

| 表 2 扩大的混合基点网的精度分析表/mm Table 2 Accuracy Analysis Table Expanding Reference Point and Work Point Mixed/mm |

|

3 变形分析与预报

从第2周期开始,将后一周期扩大的混合基点网平差的监测点平差坐标与前一周期扩大的混合基点网平差的监测点平差坐标比较(使用软件的叠值分析功能),所得的差值即为该监测点在坐标轴方向的变形量,也可以计算该监测点的水平位移量和沉降量;若将各周期与第1周期比较,则可以得到各监测点的累计水平位移量和沉降量。进一步可制作变形成果表,绘制变形曲线图,还可以绘制每个点变形的二维或三维图。

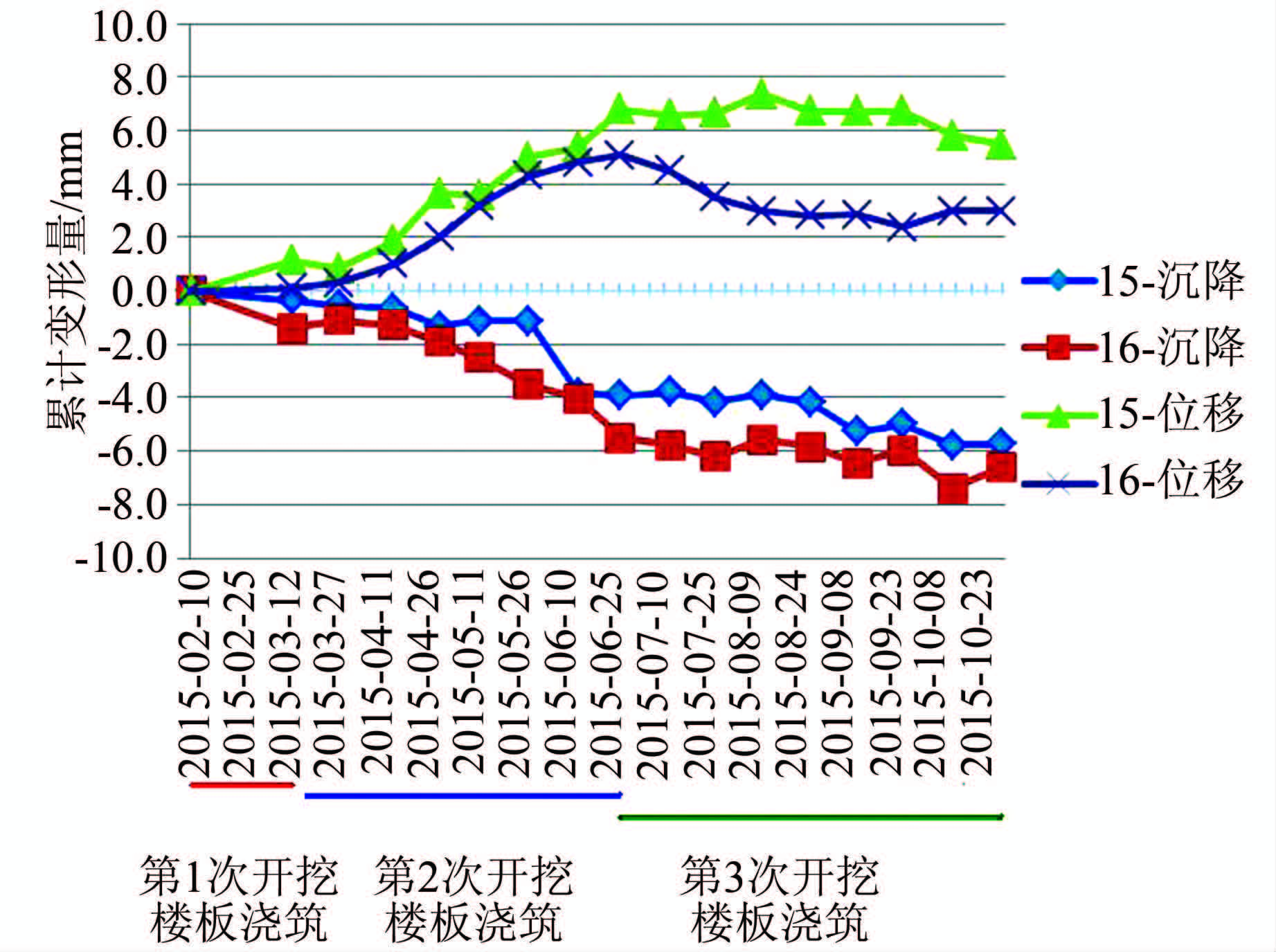

图 5为15和16号监测点在施工期间的平面位移和沉降变形曲线图,如在一期到3月中旬负1层开挖3.65 m后,进行无梁楼板浇筑,其间沉降和位 移的变化率都比较缓慢;4月初到6月下旬,进行负2、负3层开挖和楼板浇筑,深度达11.65 m,开挖速度是负1层的两倍,由曲线图可看出,沉降和位移都明显加快,累计沉降和位移最大值都为2.7 mm,位移速率最大值为-0.50 mm/d,沉降速率最大值为-0.42 mm/d,都远小于报警值;从6月底到10月底,进行负4、负5层开挖和楼板浇筑,开挖深度为20.25 m,由于开挖速度放缓一倍,且有负1到负3层楼板的支护,从曲线图可看出沉降和位移的变化速率都明显放缓。

|

| 图 5 变形点15、16号沉降和平面位移的变化曲线图 Figure 5 Settlement and Displacement Curves of Monitoring Points 15,16 |

再取16号监测点对应的测斜管(CX15) 数据进行围护结构深层水平位移分析,由图 6可见,基坑开挖卸载,在坑外土压力作用下,测斜管(连续墙)深层水平位移随着开挖深度的增大呈“弓形”,开挖面位置向基坑外变形,但不明显;由于首层梁楼板和负一层无梁楼板的水平支撑,4 m以上的深层位移也不明显;第2、3次土方开挖深度位置,测斜管弯曲弧度逐渐加大,第2次土方开挖速度快,其弧度表现更显著。连续墙累计位移最大位置为深度11 m处,向坑内位移13.8 mm,小于报警值;在基坑底(20.25 m)以下变形逐渐缓慢,至管底接近0。测斜管变形规律与16号点的沉降和位移点表现基本一致,说明多种测量手段都能监测出连续墙的微小变形。

|

| 图 6 支护测斜CX15变形曲线图 Figure 6 Deformation Curve of Inclinometer CX15 |

监测中若发现达到预警值或有异常变化的情况,应对监测资料进行检查复核,确认无误后,立即用电话反馈给建设单位、监理和设计施工等部门,并进行书面确认。

4 结束语逆作法深基坑施工越来越多,大多数施工现场都十分复杂[10],变形监测网的布设较困难,本文针对具体案例,提出了采用测量机器人自动化监测技术和布设混合基点网方法,解决了逆作法深基坑施工的变形监测问题,不仅能满足精度要求,也大大提高了监测效率。逆作法比顺作法的临时支撑更加稳固,但是连续墙位移最大值大约在基坑开挖深度的1/2处,建议在开挖深度到1/2时,开挖速度不宜过快。本文的研究对逆作法深基坑施工类似工程的变形监测具有很好的参考和应用价值。

| [1] |

徐至钧. 深基坑工程逆作法施工[J].

住宅科技,2000,(12) : 22–25.

Xu Zhijun. Reversed Deep Excavation Construction[J]. Housing Science,2000,(12) : 22–25. |

| [2] |

梁龙昌, 张正禄, 卢松耀, 等. 工程变形监测网布设新方法及其应用研究[J].

测绘地理信息,2015,40(5) : 29–32.

Liang Longchang, Zhang Zhenglu, Lu Songyao, et al. A New Method for Design and Built of Deformation Monitoring Engineering Network and Its Applications[J]. Journal of Geomatics,2015,40(5) : 29–32. |

| [3] |

梅文胜, 张正禄, 郭际明, 等. 测量机器人变形监测软件系统研究[J].

武汉大学学报·信息科学版,2002,27(2) : 165–171.

Mei Wensheng, Zhang Zhenglu, Guo Jiming, et al. Software of Georobot Deformation Monitoring System[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University,2002,27(2) : 165–171. |

| [4] |

张正禄, 罗年学, 郭际明, 等. COSA_CODAPS及在精密控制测量数据处理中的应用[J].

测绘信息与工程,2010,35(2) : 52–54.

Zhang Zhenglu, Luo Nianxue, Guo Jiming, et al. COSA_CODAPS and Precision Control Measurement Data Processing Application[J]. Journal of Geomatics,2010,35(2) : 52–54. |

| [5] |

GB 50202-2002.建筑地基基础工程施工质量验收规范[S].北京:中国计划出版社,2004 GB 50202-2002. Code for Acceptance of Construction Quality of Building Foundation[S]. Beijing: China Planning Press,2004 |

| [6] |

张正禄, 沈飞飞, 孔宁, 等. 地铁隧道变形监测基准网点确定的一种方法[J].

测绘科学,2011,36(4) : 98–99.

Zhang Zhenglu, Shen Feifei, Kong Ning, et al. A Method for Datum Points Choice of Deformation Monitoring Networks in Subway Tunnel[J]. Science of Surveying and Mapping,2011,36(4) : 98–99. |

| [7] |

梁龙昌, 卢松耀, 卢凌燕. 典型工程变形监测的一种新方法及应用研究[J].

测绘科学技术,2014,(2) : 31–36.

Liang Longchang, Lu Songyao, Lu Lingyan, et al. Study on a New Method for Typical Deformation Monitoring Projects and Its Applications[J]. Geomatics Science and Technology,2014,(2) : 31–36. |

| [8] |

张正禄, 文鸿雁, 葛永慧, 等.

简明工程测量学. 北京:测绘出版社[M]. 2014 .

Zhang Zhenglu, Wen Hongyan, Ge Yonghui, et al. Concise Engineering Geodesy. Beijing:Surveying and Mapping Press[M]. 2014 . |

| [9] |

黄声享, 尹晖, 蒋征.

变形监测数据处理. 武汉:武汉大学出版社[M]. 2010 .

Huang Shengxiang, Yin Hui, Jiang Zheng. Deformation Monitoring Data Processing. Wuhan: Wuhan University Press[M]. 2010 . |

| [10] |

王勐. 试论高层建筑施工中逆作法施工技术的应用[J].

建筑工程,2012,(8) : 203–205.

Wang Meng. Application of Construction Technology Down Construction of High-rise Buildings[J]. Architectural Engineering,2012,(8) : 203–205. |

2016, Vol. 41

2016, Vol. 41