| 高精地图相关标准及数据模型的研究 |

随着信息技术的高速发展,传统车载电子导航地图提供的信息已经不能满足自动驾驶和智能交通产业的需求。自动驾驶行业需要精度更高、时效性更好、要素更全面的地图产品来实现机器替代人类驾驶车辆的目标,因此更多地图厂商和科研人员开始着眼于高精地图产品的研究。高精地图在自动驾驶行业也被称为高度自动驾驶地图或者自动驾驶地图[1, 2]。虽然暂时没有统一的定义,但是一般认为高精地图是一种绝对精度和相对精度在厘米级的高分辨率、高时效、高丰度的导航地图,是为自动驾驶和智能交通系统提供服务的电子地图产品[3]。

人工智能技术和5G通信技术的兴起为自动驾驶行业提供了新的智能化生态体系,高精地图产品将成为智能驾驶应用中不可或缺的一部分。美国汽车工程师学会将自动驾驶等级划分为L0级到L5级,其中,L3级以上的自动驾驶更依赖高精地图[4, 5]。学术界认为高精地图与控制理论、视听觉认知计算、汽车控制等领域的深度融合将成为自动驾驶行业的研究热点和未来的发展方向[6-8]。

高精地图不仅是智能驾驶的基础设施,还可以成为辅助智能驾驶的特殊工具。高精地图的作用距离不受天气影响,能够为车辆提供超视距感知功能;预先储存在高精地图内的丰富的数据内容能够辅助车辆快速识别道路周边环境、车道标线等,降低车辆感知计算的复杂度,提高感知数据的处理效率,有效提高感知精度。智能驾驶车辆配置的定姿定位系统等分米级或厘米级定位设备造价昂贵。高精地图提供的高分辨率信息可以有效辅助智能驾驶定位,降低无人车推广成本。另外,高精地图内存储的地理元素信息和动态交通信息,可以通过全局路径规划为驾驶车辆提供最优路线和行驶策略,精细的地图元素信息(车道线、拐弯标志牌等)的三维坐标和相关参数(道路曲率、坡度等)具有驾驶行为控制功能,除了辅助车辆实现车道级定位外,还能为车辆的安全行驶提供重要的冗余保障[9]。

目前,国内外多数知名的地图厂商均已开展高精地图产品的研发和测试,例如,国外的HERE、TomTom、DMP、DeepMap公司等,国内的百度、高德、中海庭公司等。然而,多数自动驾驶公司和地图厂商生产的高精地图产品采用的是自定义格式或扩展的通用地图数据格式,虽然能满足特定驾驶场景的要求,但在通用性和大规模应用的需求下仍存在欠缺[10]。整合测绘、汽车和交通全行业资源,制定具有中国特色的地图产品统一标准,可推进高精地图的规模化发展,进而推动中国自动驾驶、智能交通产业的发展和应用[9]。本文主要从高精地图的道路要素定义、道路网络关系表达等方面对常用的几种高精地图标准和地图模型进行分析,以期为高精地图模型研究提供新思路。

1 高精地图标准智能驾驶车辆的很多自动化处理模块都依赖高精地图中的精确信息。通常情况下,构建高精地图要关注路网、道路及周边环境、物理元素三类数据[11]。

数据模型是现实世界中实体的数据特征的抽象,用于描述一组数据的概念和定义,包括数据结构、数据操作和约束条件三要素。数据模型一般分为概念模型、逻辑模型和物理模型,在数据结构中对应概念结构、逻辑结构和物理结构。因抽象程度和方法不同,相同实体的数据模型可能存在差异。数据标准侧重于数据交换对象、内容与规则等,多用于数据生产、组织、共享与交换的标准化。数据标准一般是对多种数据模型的抽象,也出现过权威机构定义的数据模型逐步转换为数据标准的情况,用于指导对应领域的数据生产、组织、交换与共享等。数据产品则是在数据标准的指导下,基于数据模型生产的面向特殊用户或用途的数据(形态)。高精地图模型将道路等客观对象抽象为具体的信息结构,准确反映当前路况等信息,辅助自动驾驶应用快速精准地实现规划决策等功能。高精地图标准定义了各类数据的组成形式,规范了高精地图模型中道路等实体的数据表达方式,为高精地图产品的生产应用提供了指导。现阶段大部分高精地图产品是基于国际上流行的导航电子地图标准和自动驾驶地图数据标准进行生产的,较为通用的标准有地理数据文件(geographic data files,GDF)、KIWI、导航数据标准(navigation data standard,NDS)和OpenDRIVE等。国内的高精地图相关标准处于立项或征求意见稿阶段,例如《智能运输系统智能驾驶电子地图数据模型与交换格式》《道路高精度电子导航地图数据规范》等,主要定义了道路等要素的数据模型和数据交换格式,能解决模型不统一、格式各异、无法直接应用等智能驾驶中高精地图存在的问题。

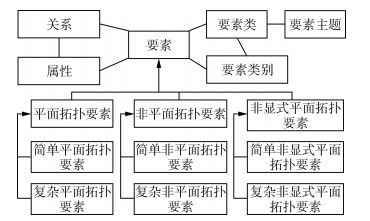

1.1 GDF 5.1标准国际化组织智能运输系统技术委员会于2020年11月发布了GDF 5.1-part2文件[12]。该文件规定了概念和逻辑数据模型以及用于智能交通系统(intelligent traffic system,ITS)应用和服务的地理数据库的物理编码格式,进一步定义了用于自动驾驶系统、Cooperative-ITS和多式联运的地图数据。GDF中每一个要素都属于一个要素类,要素类由唯一的名称和代码进行区分。图 1展示了GDF 5.1的总体概念数据模型,GDF中不允许存在没有要素类的要素或者一个要素属于多个要素类的情况[13]。

GDF有简单要素和复杂要素两种类型。复杂要素可以是多个简单要素或者复杂要素的集合。属性是用来区分一个要素和其他要素的独立特征,每个要素可以有多个属性或者属性为空。关系用来关联两种或多种要素,一种关系也可以有多个属性或者属性为空。

在GDF 5.0中,道路和与道路相关的对象是由一个基本数据模型描述的。道路和交叉口用线和点表示;双向道路元素由等级属性来统一成单一的道路要素。这种数据模型能充分将道路数据表达为一个网络,并用在传统导航系统中的路径、定位和地图显示功能中[14]。

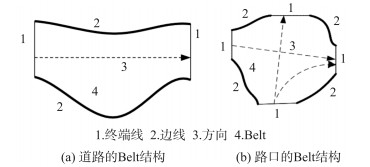

然而,在新兴ITS中,自动驾驶系统和Cooperative-ITS中的车道保持功能需要利用高分辨率的信息来识别车辆所在道路的具体车道和该车在车道内具体的行驶位置[12]。道路和与道路相关的对象(参考线、车道中心线)应该以特殊的线状区域要素来表示,以突出车辆运动的方向[12]。在GDF 5.0标准中定义的基本数据模型虽然能帮助车辆识别所在的道路和车道,但是区域特征可能会由线状转化为点状,不能满足ITS应用的要求。因此,GDF 5.1的part2引入了Belt的概念。Belt作为一个特定的区域要素,可以转换为线状,用于表达道路和与道路有关的具有方向和宽度属性的物体。如图 2所示,每个Belt所包含的区域由终端线和边线确定,具有方向和宽度的特征。Belt中的边线由车道边缘、划分车道的路标、护栏等对象来表示,终端线表示的是逻辑上的线要素,在现实世界没有对应的物体。在交叉路口处,Belt至少包含两个方向特征,Belt的宽度就是相对位置的边线间的距离。

对GDF文件进行ASCII编码后,以单一文件形式进行保存,且文件格式为纯文本,一般是在对GDF文件格式转换后才能使用。

1.2 OpenDRIVE标准OpenDRIVE标准由自动化及测量系统标准协会(Association for Standardization of Automation and Measuring System,ASAM)发布,使用可扩展标记语言(extensible markup language,XML)来描述道路网络,存储的数据描述了道路、车道等对象的几何形式以及道路沿线的特征,主要目的是为道路描述提供标准化格式,降低行业开发和测试过程中转换文件的成本[15]。

1)参考线是OpenDRIVE路网结构中的核心部分,所有道路基于参考线组成[15]。参考线位于道路的中心,车道连接到参考线。道路的其余特征,例如车道线等,都是以参考线为基础扩展的。标志牌等具有特征的对象除了使用全局坐标系放置外,也可以使用参考线来放置。参考线的几何形状由Planview元素下的geometry标签的值决定。

2)OpenDRIVE中的道路都以road元素表示,一条道路由多段分开的道路组成,每段道路的几何形状都可以不同[15]。每条道路中可以有多个参考线,通过属性中的起始位置和长度进行连接。每条道路中包含了一定数目的车道,结合车道本身具有的宽度、虚线、实线等属性,就可以在参考线的基础上定义车道。OpenDRIVE中,车道以lanes元素表示,包含laneSection元素,道路中间参考线的ID为0,其余车道沿着参考线的方向向左右两边扩展。因此,laneSection元素又包含left、right和center子元素,其中,left、right表示参考线左侧和右侧的车道。参考线是center元素,没有宽度;参考线方向左侧的车道ID为正,右侧车道ID为负。lane元素中的width元素的属性定义了车道的宽度;roadMark元素定义了车道线的属性;link元素中predecessor和successor的ID值表示了车道间如何连接。

3)道路之间的连接关系有两种定义:①有明确的前后连接的路Connecting Road,通过link元素里的predecessor和successor进行连接;②在前后连接关系不明确时,需要使用路口Junction进行连接。路口是指3条或3条以上道路相交的区域,与路口有关的道路类型有Connecting Roads和Incoming Roads,前者代表通过路口的路,后者表示进入路口前的道路。Junction元素中的子元素Connection的属性中包含了路口的ID和车道、进入路口前道路的ID和车道、通过路口后道路的ID和车道。

尽管OpenDRIVE对道路模型、车道模型和交叉路口模型进行了详细描述,但是动态信息建模的缺乏影响了高精地图在自动驾驶领域的应用。现阶段OpenDRIVE发布的是1.7版本,新增了直接链接的概念,但仍无法满足多尺度可视化的需求;另外,还缺少对驾驶场景、驾驶规则的描述。针对此类问题,ASAM表示将在1.8版本中实现路口模型、环境模型、道路几何和语义交通标志等重要功能的概念。

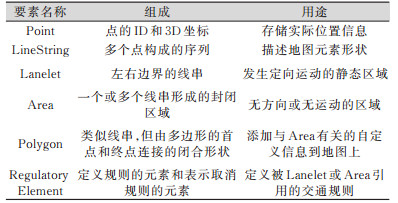

1.3 Lanelet2格式规范Lanelet2是德国信息技术研究中心(Forschungszentrum Informatik,FZI)开发的高精度地图格式。整体框架采用的是分层结构,主要被划分为物理层、关联层和拓扑层[11]。物理层包括可观测到的真实元素;关联层包含与物理层相关联的车道、区域和交通规则;拓扑层包含道路及车道拓扑关系。Lanelet2高精地图框架中定义了6种基本元素,见表 1。

| 表 1 Lanelet2中主要元素的构成和用途 Tab.1 Compositions and Purposes of Major Elements in Lanelet2 |

|

1)Point由ID、3D坐标和属性组成,是唯一存储实际位置信息的元素,其他元素都是直接或者间接由点构成,在Lanelet2中点必须与其他对象一起使用,其本身不具有意义。

2)LineString是通过线性插值生成的由两个或多个点构成的有序数组,用于描述地图元素(地图上任何可以物理观察到的部分)的形状。它可以有方向或者不区分方向;可以是闭合或者非闭合的形式。该元素不能自相交或者包含重复点,且必须包含type属性以确定该线串的用途。

3)Lanelet是由左右两个指向同一方向的线串共同构成的车辆可行驶区域,相邻的相对车道中需要有一个保持倒置的线串,作为该可行驶区域的边界。中心线用来引导车辆,在Lanelet中不是必须存在的。如果存在中心线,那么该线必须在左右线串形成的区域内,并且不能接触边界。

4)Area是由一条或多条线串组成的闭合区域,可以关联规则要素,它表示的是地图上无方向或者无法移动的部分区域,例如绿化带、停车位等。一个区域的面积不得为零,边界不得自相交,区域内可以有多个入口点和出口点,区域内的交通是无方向的。

5)Polygon与LineString相似,用来将与Area有关的自定义信息(如兴趣区域)添加到地图上,除了交通标志外,多边形元素较少被用于传输地图信息。

6)Regulatory Element是表达交通规则的通用方式,会和一个或者多个Lanelet、Area关联。通常由表示规则类型的标签(如交通信号灯)和对此规则具有特定作用的可观察事物的特定信息(例如交通信号灯本身和停车线)组成。

Lanelet2的三层结构框架能清晰显示道路拓扑结构,Regulatory Element包含了驾驶规则和可能冲突的路段,能较好地支持路径规划功能,但是在道路网、车道网等多尺度可视化方面存在些许欠缺。

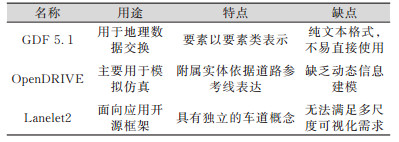

常用的高精地图标准在内容上各有侧重,具体对比见表 2。制定符合本地属性的高精地图标准时,需要根据现有交通环境、交通规则等进行针对性改进。目前,中国也正在制定高精地图相关的标准体系,部分相关标准已发布或立项,例如《自动驾驶地图采集要素模型与交换格式》《自动驾驶地图交换格式》《自动驾驶特征定位地图技术规程》等,这些标准的主要内容包括道路交通标志、交通标线、道路设施、道路网络、车道网络等,主要侧重于定义电子地图数据模型、统一数据交换格式等,为后续的高精地图标准提供技术基础。国内研究者已提出多个符合中国道路交通环境的高精地图模型[9, 16],促进了高精地图产业的标准化发展。

| 表 2 常用高精地图标准对比 Tab.2 Comparison of Common HD Map Standards |

|

2 高精地图数据模型

现阶段针对高精地图数据模型的研究方兴未艾,前面介绍的国外高精地图标准中已涉及对应的高精地图数据模型的内容,这里不再赘述,下文仅分析国内具有代表性的两种高精地图数据模型。

1)七层自动驾驶地图结构模型[16]。该模型将现有导航系统扩展到自动驾驶领域,解决了传统电子地图内容的局限性问题。第一层为包含传统静态地图的道路层,提供用于道路路径规划的全局导航信息;第二层是包括道路动态交通数据的交通信息层,用于动态全局路径规划;第三层是包含道路网和车道网之间拓扑关系的连接层,用于减少路径搜索的时间;第四层是包含车道信息的车道层,用于车道级导航;第五层储存地图的高精度特征数据,目的是基于地图实现定位和感知功能;第六层通过存储网联车的车辆信息和基础路侧设施提供的动态信息(交通信号、障碍物等),来实现局部的轨迹规划;最上层为决策层,对驾驶员的行为决策数据集进行分析学习后,构建驾驶决策的数据库。

尽管在虚拟道路和实际道路网中的实验验证了该地图模型的有效性,但是该模型未考虑现实交通环境信息的不确定性和大型道路网络路径规划的复杂性。此外,虽然单独的拓扑关系连接层降低了路径搜索时间,但是在后期数据更新场景下,增加了空间数据拓扑关系跨层维护的复杂性。

2)四层智能高精地图数据模型[9]。为了实现高精地图包含准确与详细的道路数据、提供高度动态的交通信息和自主匹配复杂环境的目标,刘经南等[9]提出了一种四层智能高精地图数据模型,按照数据逻辑结构将高精地图分为静态地图层、实时数据层、动态数据层和用户模型层。

其中,静态地图层中包含了道路网、车道网、交通设施和定位图层,储存了基础地理信息数据;实时数据层存放交通限制信息、交通流量信息、服务区信息等更新频率较高的路况信息;动态数据层则存放更新频率快的高度动态信息,如车辆、行人、交通信号灯等,基于车载传感器和智能交通系统提供的实时信息,提供超视距感知功能,保证车辆行驶安全;用户模型层通过建立驾驶记录数据集和驾驶经验数据集来记录用户的个性化信息,提供基于用户需求的最优规划策略。

相较于其他框架和模型,四层智能高精地图模型更为合理,其中,静态层包含了道路网、车道网等图层,更利于道路和车道的空间网络拓扑结构构建与维护,使得基于网络拓扑结构的宏观和微观路径规划计算更方便高效。该模型不仅能满足多尺度的可视化需求,在结合智能交通系统的场景下,还能为车辆提供超视距的感知信息和影响驾驶行为的道路参数信息,在车载传感器失效情况下提供重要的安全保障。另外,各数据层中静态数据和动态数据格式的统一表达有利于国内进行高精地图数据的规范化工作,加快行业统一标准的制定。

3 结束语最近几年,国家出台了一系列关于自动驾驶和高精地图相关的数据标准和产业化发展的政策和措施,自动驾驶和高精地图的相关技术得到了快速发展。面向高精地图标准化、数据模型统一性和本地化方向的发展,本文从地图中道路元素定义、道路网络关系表达等方面,对常用GDF、OpenDRIVE和Lanelet2等标准规范进行了研究,对比分析了国内七层自动驾驶地图结构模型和四层智能高精地图数据模型的内容和特点,期望能够为高精地图行业的研究人员提供新的思路与启发。后续工作将针对高精地图数据模型中静态地图层的道路网、车道网的快速构建和动态数据层的多源异构数据融合、地图匹配等问题进行研究。

| [1] |

Shim I, Choi J, Shin S, et al. An Autonomous Driving System for Unknown Environments Using a Unified Map[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2015, 16(4): 1 999-2 013. DOI:10.1109/TITS.2015.2389237 |

| [2] |

Matthaei R, Bagschik G, Maurer M. Map-Relative Localization in Lane-Level Maps for ADAS and Autonomous Driving[C]. 2014 IEEE Intelligent Vehicles Sym posium Proceedings, Dearborn, MI, USA, 2014

|

| [3] |

Seif H G, et al. Autonomous Driving in the iCity—HD Maps as a Key Challenge of the Automotive Industry[J]. Engineering, 2016, 2(2): 159-162. DOI:10.1016/J.ENG.2016.02.010 |

| [4] |

Burgard W, Brock O, Stachniss C. Map-Based Precision Vehicle Localization in Urban Environments[M]// Burgard W, Brock O, Stachniss C. Robotics: Science and Systems Ⅲ. Cambridge, MA: MIT Press, 2008

|

| [5] |

Bauer S, Alkhorshid Y, Wanielik G. Using High-Definition Maps for Precise Urban Vehicle Localization[C]. 2016 IEEE 19th International Conference on Intelligent Transportation Systems, Rio de Janeiro, Brazil, 2016

|

| [6] |

Li D Y, Liu C Y, Gan W Y. A New Cognitive Model: Cloud Model[J]. International Journal of Intelligent Systems, 2009, 24(3): 357-375. DOI:10.1002/int.20340 |

| [7] |

徐友春, 李克强, 连小珉, 等. 智能车辆机器视觉发展近况[J]. 汽车工程, 2003, 25(5): 438-443. DOI:10.3321/j.issn:1000-680X.2003.05.005 |

| [8] |

李克强, 张书玮, 罗禹贡, 等. 智能环境友好型车辆的概念及其最新进展[J]. 汽车安全与节能学报, 2013, 4(2): 109-120. |

| [9] |

刘经南, 詹骄, 郭迟, 等. 智能高精地图数据逻辑结构与关键技术[J]. 测绘学报, 2019, 48(8): 939-953. |

| [10] |

Aeberhard M, Rauch S, Bahram M, et al. Experience, Results and Lessons Learned from Automated Driving on Germany's Highways[J]. IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine, 2015, 7(1): 42-57. DOI:10.1109/MITS.2014.2360306 |

| [11] |

Poggenhans F, Pauls J H, Janosovits J, et al. Lanelet2: A High-Definition Map Framework for the Future of Automated Driving[C]. 2018 21st International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), Maui, HI, USA, 2018

|

| [12] |

ISO/TC204. Intelligent Transport Systems—Geographic Data Files(GDF)GDF 5.1-Part 2: Map Data Used in Automated Driving Systems, Cooperative ITS, and Multimodal Transport: ISO 20524-2: 2020[S]. Warrendale, PA: International Standards Organization, 2020

|

| [13] |

Liu R, Wang J L, Zhang B Q. High Definition Map for Automated Driving: Overview and Analysis[J]. Journal of Navigation, 2020, 73(2): 324-341. DOI:10.1017/S0373463319000638 |

| [14] |

ISO/TC204. Intelligent Transport Systems—Geographic Data Files(GDF)GDF5.0: ISO 14825: 2011[S]. Warrendale, PA: International Standards Organization, 2011

|

| [15] |

Dupuis M, Strobl M, Grezlikowski H. OpenDRIVE 2010 and Beyond-Status and Future of the de Facto Standard for the Description of Road Networks[C]. Driving Simulation Conference Europe, Paris, France, 2010

|

| [16] |

Jiang K, Yang D, Liu C R, et al. A Flexible Multi-layer Map Model Designed for Lane-Level Route Planning in Autonomous Vehicles[J]. Engineering, 2019, 5(2): 305-318. |

2023, Vol. 48

2023, Vol. 48