| 一种面向地理国情监测的地表覆盖变化检测与更新方法 |

2. 香港理工大学土地测量与地理资讯学系, 香港 九龙

2. Department of Land Surveying and Geo-Informatics, The Hong Kong Polytechnic University, Hung Hom, Hong Kong, China

地理国情是从空间角度反映一个国家自然、经济、人文的信息,包括国土疆域概况、地理区域特征、地形地貌特征、道路交通网络、江河湖海分布、土地利用与土地覆盖、城市布局和城镇化扩张、灾环境与灾害分布、环境与生态状况、生产力空间布局等基本情况[1]。地理国情监测[2]即综合利用各方面测绘成果,揭示国家自然、经济、人文等方面的发展状况,用于评估和指导国家发展战略、发展规划,对一个国家的发展有着重要意义。地表覆盖数据的变化检测与更新是常态化地理国情监测的重要工作内容,一般通过对比旧时期地表覆盖矢量数据与新时期的遥感影像来完成。

传统变化检测方法按数据源是否涉及矢量数据可分为影像-影像法和矢量-影像法。影像-影像法最常用的是通过两期影像预处理后差分,然后通过分析差分影像得到变化信息。矢量-影像法一般利用前后两时期影像数据(或仅后一时期影像数据)以及前一时期矢量数据来执行变化分析。由于可以利用矢量数据提供的图斑类别和图斑边界信息来指导影像的分割和分类,相对于影像-影像法,矢量-影像法在须提供变化性质信息的变化检测中更具有优势;另外,由于在地理国情普查阶段,已经建立完备的地理国情本底数据库,包含历史时期的地表覆盖矢量数据,为矢量-影像法变化检测流程的执行提供了数据支持。因此,本文着重研究基于矢量与影像结合的变化检测方法。

以Backdating[3, 4]方法为代表的基于矢量与影像结合的变化检测方法近年来越来越多地被应用到地表覆盖变化检测中。其核心思想是,将创建新地表覆盖矢量的过程视为对历史地表覆盖数据中发生变化的区域进行更新的过程。Xian等[3]利用Backdating[4]方法将2001年的美国地质调查局国家地表覆盖数据库更新到了2006年;Yu等[5]利用面向对象的思想,得到新时期相对未变化对象后对其光谱特征直接设定阈值分类。尽管之前的研究人员充分利用了前一时期专题信息[6-14],但并未有效利用机器学习中先进的分类器,因此,Backdating方法在之前的变化检测应用中仍存在局限。

本文扩展和完善了结合面向对象思想与Backdating思想的方法,利用分类性能强大的随机森林[11]方法作为第二时期影像的分类器,通过前一时期地表覆盖矢量提供的类别信息来指导影像分类过程,进而执行变化分析和分类过程。并利用2015~2016年的浙江定海区数据作为研究案例,验证了该方法的有效性。

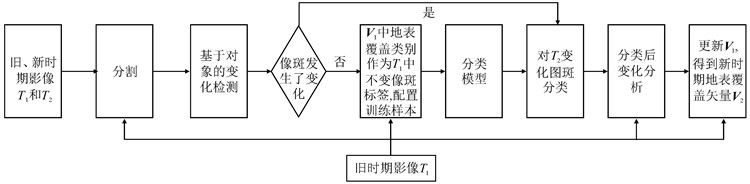

1 面向地理国情监测的分类后变化检测方法当前的地表覆盖信息提取工作主要是依据地理国情检测地表覆盖分类体系来开展,即按照一级类、二级类、三级类3个层次来对地物进行划分。其中,一级类包括耕地、园地、林地、草地、人工表面、裸露地表、水体、冰雪8个具体类别。由于耕地、园地、草地的光谱相似度较高难以自动区分,为了简化,这里将其合并为一类,统称为“草地”。同时,由于我国多数区域不存在常年积雪,故而不考虑冰雪类别。综上,本文将以5个类别(草地、林地、水体、人工表面、裸露地表,分别记为1、2、3、4、5)为例说明如何进行地表覆盖变化检测与更新。该方法所涉及的数据源为旧时期影像T1和同时期的地理国情本底数据库中的地表覆盖矢量数据V1,以及新时期影像T2,且T1、V1和T2均为同一地区数据,所有数据均已经过辐射校正和几何校正等预处理。主要流程如图 1所示。图中,V1、V2分别为旧、新时期地表覆盖矢量。

|

| 图 1 变化监测流程图 Fig.1 Flow Chart of Change Detection |

1.1 分类前变化检测

随着遥感影像分辨率的提高,每个像素所代表的地表信息越来越精确,基于像素影像分析法容易造成分析结果出现椒盐噪声,以对象为基本处理单元的面向对象思想逐渐被应用到高分辨率遥感影像分析中。面向对象的变化检测过程如下:

1) 对两期影像差分,运用变化矢量分析方法(change vector analysis,CVA)[6]综合影像各波段差异,得到差分影像。通常认为差分影像中像素亮度值越大则该像素越有可能发生变化,使用阈值法对差分影像中像素进行分类,即大于阈值的像素被归于变化类,小于阈值的像素归于未变化类。为了减小漏检率,本文使用一个相对保守的阈值(相对于最优经验阈值稍小),以保证被归为未变化类的像素的可靠性较高。

2) 通过对影像进行分割得到对象。在自动样本收集阶段,需通过地表覆盖矢量来为T2中的对象赋予地表覆盖类别标签。因此要保证T2中对象边界与地表覆盖矢量边界一致,使用地表覆盖矢量的边界作为约束,对T2进行分割。

3) 对每个对象,统计其中变化的像素占该对象全部像素的比例,并根据该比例来决定该对象是否发生变化,若该比例大于所预设的比例阈值,则认为该对象发生了变化;否则,该对象没有发生变化。

1.2 训练样本自动生成由于未变化对象的地表覆盖类别保持不变,可将矢量V1中地表覆盖类别视为影像T2中未变化对象的类别标签。将影像T2中这些具备类别标签的对象作为训练样本,输入到监督分类模型中进行训练,得到针对影像T2中变化对象(即待分类对象)的分类器。由于训练样本与待分类对象均源于影像T2,对待分类对象进行分类的过程不涉及影像T1。因此影像T2与T1可以源于不同传感器、不同成像条件。

1.3 分类后变化检测目前,最先进的机器学习分类方法为随机森林和SVM方法[6-9]。两者都能取得较好的分类效果,但相对于SVM(support vector machine, 支持向量机)方法,随机森林方法具有如下优点[10, 11]:①模型训练时间更短;②更容易参数化;③参数的变动对分类精度影像小;④不容易过拟合。因此,本研究中采用随机森林分类器。随机森林是一种集成分类方法,通过综合一组决策树分类的投票结果来给出分类信息;在应用于面向对象的遥感影像分类时,一般需要选择合适的影像特征以取得较优的分类效果。

影像特征是影响分类过程的重要因素。地理国情数据库中遥感影像多为大幅面影像,过多对象特征的提取不仅会导致算法变慢,而且当特征数量明显高于特征的最优数量时,精度可能会下降;因此,本研究综合考虑特征提取效率和特征的类别区分能力,参考前人研究成果[12],选择了一些用于模型训练和分类的对象特征,包括灰度均值、灰度方差、NDVI(normalized difference vegetation index, 归一化植被指数)、NDWI(normalized difference water index, 归一化水体指数)、基于灰度共生矩阵的纹理(全部方向的熵、对比度和方差);通过这些特征来表示一个影像对象,以便影像对象进行分类。

在进行特征提取的过程中,还需要注意的是,由于对象边界像素混合了多种地表覆盖类别,相对于对象内部像素,在很多特征上会出现突变现象。为减少边界像素对对象整体特征的干扰,在进行特征提取时,首先执行腐蚀操作,然后再对腐蚀后的对象进行特征提取。

利用训练好的分类器对影像T2中变化对象进行分类,得到其地表覆盖类别信息,与地表覆盖矢量数据V1中相应的变化图斑类别做比较,得到变化检测结果。然后用该地表覆盖数据来更新V1中的变化图斑,即可完成地表覆盖数据的更新,得到新时期的地表覆盖数据V2。

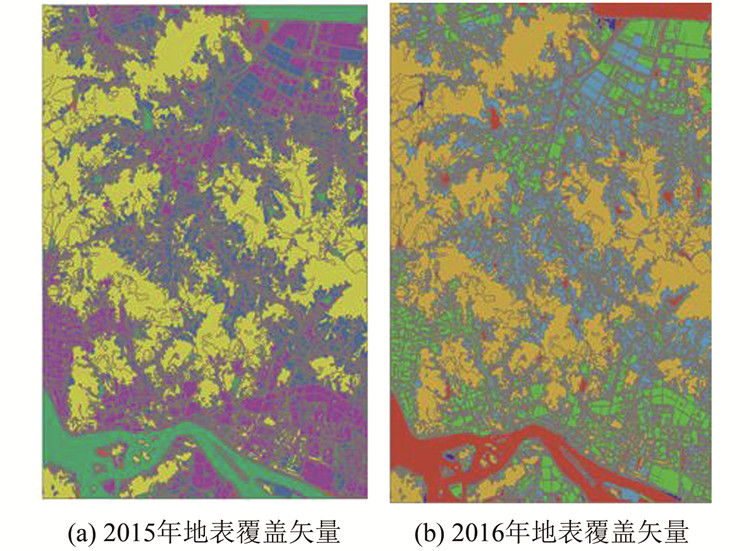

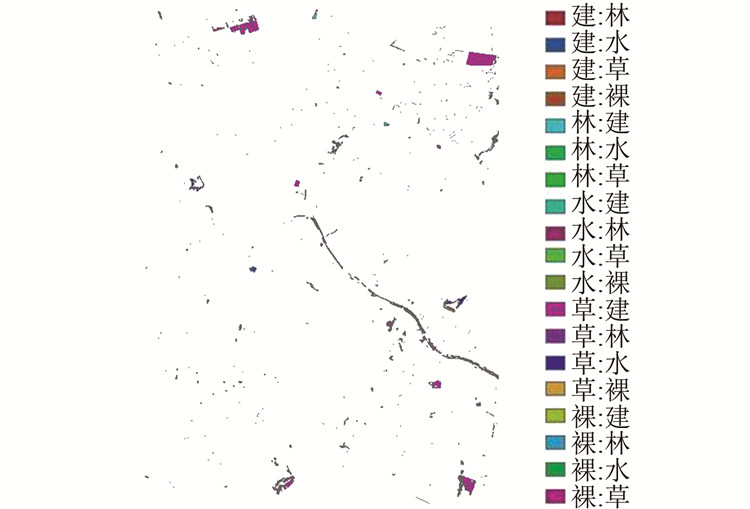

2 试验与分析 2.1 试验数据选用浙江省定海区2015年、2016年高分1号高分辨率多光谱卫星影像(包含蓝、绿、红以及近红外波段),以及相同区域的2015年地表覆盖矢量图作为研究数据。试验区大小为5 772像素×7 839像素,分辨率为2 m,如图 2、图 3所示。参考变化结果如图 4所示。图例中“建”、“林”、“水”、“草”、“裸”分别表示“人工表面”、“林地”、“水体”、“草地”、“裸露地表”的缩写;“建:林”表示地表覆盖从建筑用地变为林地。

|

| 图 2 2015年和2016年的影像 Fig.2 Images of 2015 and 2016 |

|

| 图 3 2015年和2016年的地表覆盖矢量 Fig.3 Land Cover Shape File of 2015 and 2016 |

|

| 图 4 变化检测真值 Fig.4 Ground Truth of Change Detection |

2.2 试验过程及结果

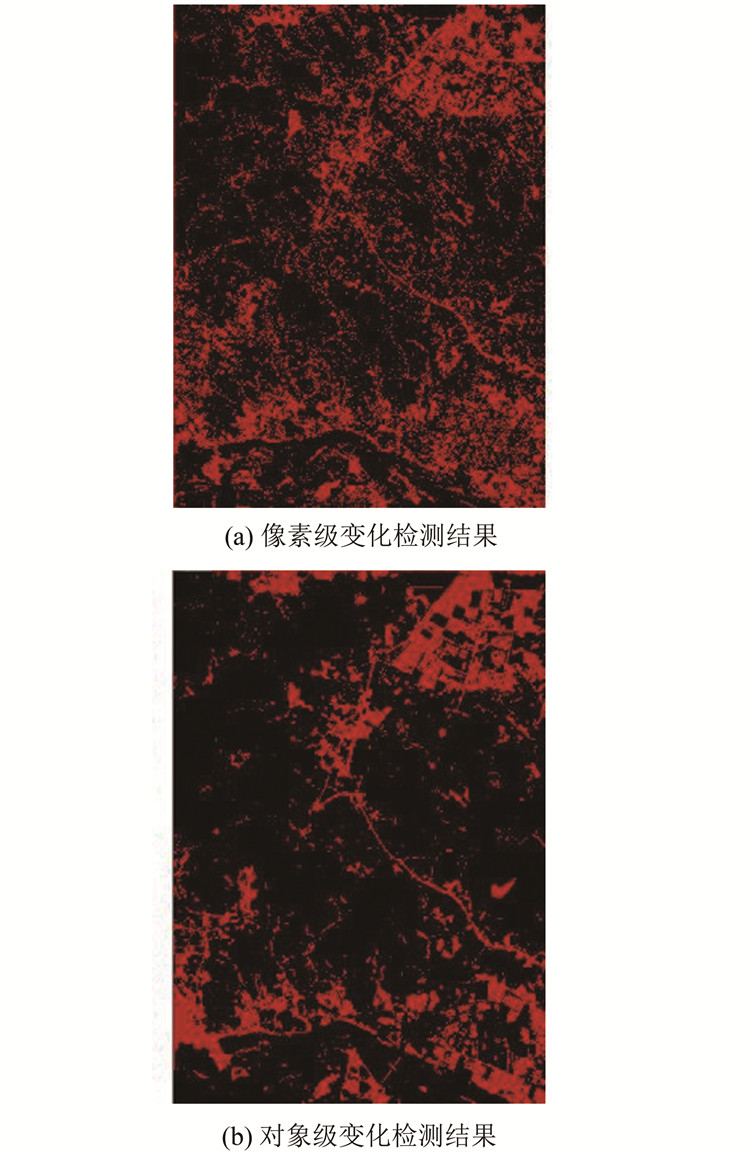

首先,使用新时期影像T2与矢量V1套合得到对象,然后对每一个对象进行多尺度分割。本文运用eCognition 8.7的多尺度分割算法,其中尺度参数设为300,形状参数设置为0.2,紧致度参数设置为0.8。将以上分割结果作为对象边界,对新旧两时期影像执行面向对象的变化检测,得到初步变化检测结果,差分阈值为20,变化像素比率阈值为80%。初步变化检测结果如图 5所示,其中,红色表示变化,其他颜色表示未变化。

|

| 图 5 像素级和对象级变化检测结果 Fig.5 Results of Pixel level Change Detection and Object Level Change Detection |

对于新时期影像中未发生变化的对象,取旧时期矢量数据中相应位置的图斑类别作为其地表覆盖类别标签,作为训练样本。对训练样本中每个对象提取特征,并导出为特征向量,同类别标签一起作为样本输入到随机森林分类模型中,对模型进行训练。这里随机森林采用的分类树的数量为1 000,每个分类树的随机特征数为3。

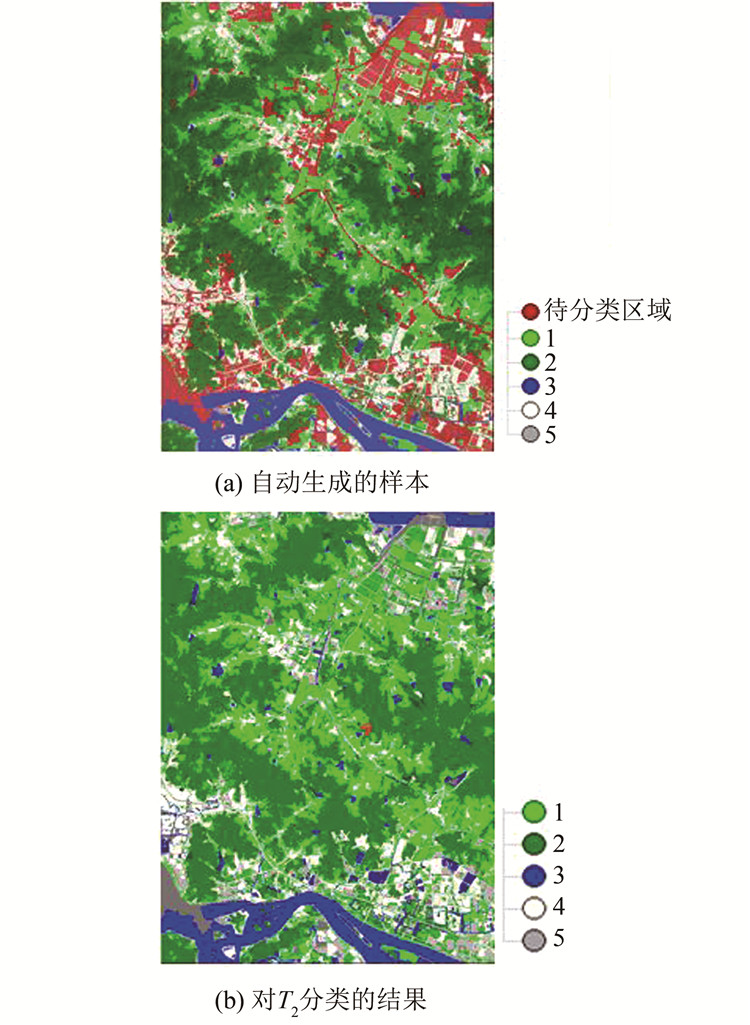

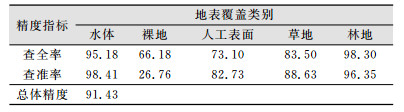

用训练好的随机森林模型对新时期影像中变化对象进行分类,分类结果如图 6所示。图例中数字1、2、3、4、5分别代表草地、林地、水体、人工表面、裸露地表。将分类结果转为矢量,同旧时期地表覆盖矢量中变化图斑叠加分析,比较得到最的终变化分析结果,利用变化检测结果更新旧时期地表覆盖矢量中的变化图斑,得到新时期的地表覆盖矢量图。最后,用第二时期的地表覆盖真值来评估分类精度,精度评估结果表 1所示。

|

| 图 6 自动生成的样本以及对T2分类的结果 Fig.6 Automatically Generated Samples and Classification Results of T2 |

| 表 1 分类精度/% Tab.1 Classification Accuracy/% |

|

本文操作系统为Windows10,CPU为i5-3450,内存16 G。影像分割、面向对象变化检测、特征提取均在eCognition 8.7中完成,随机森林分类方法由Matlab 2017a实现,最终变化检测结果通过ArcGIS 10.3对2015年地表覆盖矢量与2016年影像分类结果导出的矢量叠加分析得到。

2.3 实验结果分析由于本文中变化检测精度主要由后时期影像的分类精度决定,这里用后时期影像分类精度来表示检测性能。所使用分类精度指标包括查准率、查全率、以及总体精度。其中,查准率指的是,在被分类器归类为某一类型的全体样本中,被正确分类的样本所占的比例;查全率指的是,在实测为某类型的全部样本中,被正确分类的样本所占的比例;总体精度表示在全体样本中,被正确分类的样本所占比例。具体精度评价结果如表 1所示。从表中可以看出,水体、林地、草地等类别都能实现很高的检测精度,查准率和查全率均在80%以上,表明方法能够对多数地物进行准确的类别划分;而裸地(查全率:66.18%;查准率:26.76%)的检测精度不太理想,这是因为该影像中裸地和其他地表覆盖类别(如人工表面)的光谱特征比较接近,较难区分。此方法避免了对未发生变化图斑的无意义分类,并最终提高了分类精度,通过与变化检测真值对照,大部分变化都能被正确检测出来,证明了该方法的有效性。

3 结束语全自动地表覆盖变化检测技术对于地理国情监测的快速高效实施至关重要。本文从地理国情监测实际需求出发,充分利用现有本底数据库的数据优势,结合面向对象思想的Backdating变化检测框架,基于随机森林方法的强大分类能力,提出一种面向地理国情监测的地表覆盖数据变化检测与更新方法,并使用浙江海淀区两期高分辨率多光谱卫星影像对所提方法进行了验证,试验结果表明,该方法能够得到准确率较高的变化检测结果。然而,受限于实验数据的规模,方法在具体的地理国情监测应用中仍待进一步验证。

| [1] |

史文中, 张鹏林, 吕志勇, 等. 地理国情综合指数及其计算模型研究[J]. 测绘地理信息, 2016, 41(1): 1-6. |

| [2] |

李德仁, 眭海刚, 单杰. 论地理国情监测的技术支撑[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2012, 37(5): 505-512. |

| [3] |

Xian G, Homer C. Updating the 2001 National Land Cover Database Impervious Surface Products to 2006 Using Landsat Imagery Change Detection Methods[J]. Remote Sensing of Environment, 2010, 114(8): 1676-1686. |

| [4] |

Mcdermid G J, Linke J, Pape A D, et al. Object-Based Approaches to Change Analysis and Thematic Map Update:Challenges and Limitations[J]. Canadian Journal of Remote Sensing, 2008, 34(5): 462-466. |

| [5] |

Yu W, Zhou W, Qian Y, et al. A New Approach for Land Cover Classification and Change Analysis:Integrating Backdating and an Object-Based Method[J]. Remote Sensing of Environment, 2016, 177: 37-47. |

| [6] |

Johnson R D, Kasischke E S. Change Vector Analysis:A Technique for the Multispectral Monitoring of Land Cover and Condition[J]. International Journal of Remote Sensing, 1998, 19(3): 411-426. |

| [7] |

Belgiu M, Drǎguţ L. Random Forest in Remote Sensing:A Review of Applications and Future Directions[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2016, 114: 24-31. |

| [8] |

Chan J C W, Paelinckx D. Evaluation of Random Forest and Adaboost Tree-Based Ensemble Classification and Spectral Band Selection for Ecotope Mapping Using Airborne Hyperspectral Imagery[J]. Remote Sensing of Environment, 2008, 112(6): 2999-3011. |

| [9] |

Hayes M M, Miller S N, Murphy M A. High-Resolution Landcover Classification Using Random Forest[J]. Remote Sensing Letters, 2014, 5(2): 112-121. |

| [10] |

Rodriguez-Galiano V F, Ghimire B, Rogan J, et al. An Assessment of the Effectiveness of a Random Forest Classifier for Land-Cover Classification[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2012, 67: 93-104. |

| [11] |

Pelletier C, Valero S, Inglada J, et al. Assessing the Robustness of Random Forests to Map Land Cover with High Resolution Satellite Image Time Series over Large Areas[J]. Remote Sensing of Environment, 2016, 187: 156-168. |

| [12] |

Were K, Bui D T, Dick Ø B, et al. A Comparative Assessment of Support Vector Regression, Artificial Neural Networks, and Random Forests for Predicting and Mapping Soil Organic Carbon Stocks Across an Afromontane Landscape[J]. Ecological Indicators, 2015, 52: 394-403. |

| [13] |

Kohavi R, John G H. Wrappers for Feature Subset Selection[J]. Artificial Intelligence, 1997, 97(1/2): 273-324. |

| [14] |

Stumpf A, Kerle N. Object-Oriented Mapping of Landslides Using Random Forests[J]. Remote Sensing of Environment, 2011, 115(10): 2564-2577. |

2020, Vol. 45

2020, Vol. 45