| 兰州周边地区削山造地遥感监测及生态效应分析 | [PDF全文] |

2. 武汉大学遥感信息工程学院,湖北 武汉,430079

2. School of Remote Sensing Information Engineering, Wuhan University, Wuhan 430079, China

兰州市位于狭长的河谷盆地中,黄河穿城而过,南北两山对峙,东西长、南北窄。受河谷型城市地形限制,兰州市主城区空间拓展极其有限。因此自20世纪90年代开始,兰州市通过对低丘、缓坡、沟壑等未利用地的综合开发利用来扩充土地(简称为“削山造地”)[1-2],为兰州城市发展提供大量土地资源的同时,也对兰州市周边地区的生态环境造成了影响。

针对削山造地,国内学者开展了不同方面的研究工作。Li等[3]呼吁相关组织和专家共同协作,开展削山造地工程实施及监测中的科学研究;汪丽等[4]研究了甘肃白银市低丘、缓坡土地建设开发适宜性;彭建等[5]分析了低丘、缓坡开发对生态环境的影响,并提出了低丘、缓坡生态风险评价的方法和基本框架;张明泉等[6]预测了兰州低丘、缓坡开发对生态环境、水土流失、土地利用等方面的影响。这些研究[1-8]偏重于土地开发利用适宜性和生态环境影响评价方法研究,缺乏基于遥感信息技术监测削山造地进程及其生态环境效应的研究。本文以兰州削山造地为例,结合地理信息系统(geographic information system, GIS)和遥感手段,基于1989-2016年卫星影像提取削山造地信息,并分析了各阶段削山造地的时间和空间变化特征,在此基础上开展生态环境效应评估,为兰州周边地区削山造地项目的实施及生态环境效益评价提供科学研究支撑。

1 研究方法1) 研究区与数据源。研究区域为兰州及周边地区(35°58′N~36°41′N,103°01′E~104°04′E),该区地处陇西黄土高原边缘、祁连山褶皱带与陇西沉降盆地间的过渡区,大部分地区被黄土覆盖,属黄土高原丘陵沟壑区。根据2016年兰州市土地利用现状变更数据,研究区内土地利用类型以半荒草地等未利用地为主,未利用地占研究区总面积的68.5%,开发潜力巨大。

所用数据包括遥感影像数据和非遥感影像数据。遥感影像数据包括1989-2016年覆盖研究区逐年Landsat卫星遥感影像,非遥感影像数据主要为野外实地调查数据、规划资料等。其中,野外调查数据为削山造地的大致范围,规划资料为2013-12兰州市低丘、缓坡、沟壑等未利用地综合开发利用试验区的总体规划数据。

2) 兰州削山造地信息提取。兰州市削山造地区域在遥感影像上表现为亮土黄色,与周围地类差别较大。本文采用人工矢量化的方法,按时间顺序依次提取兰州周边地区削山造地信息。通过考察削山造地范围的重心迁移,分析削山造地空间格局变化;利用ArcGIS 10.2软件获取基于削山造地图斑面积权重的各阶段削山造地的重心及重心转移的方向和距离,分析研究区削山造地的时间变化特征。

3) 遥感生态指数计算。本文采用新型遥感生态指数(remote sensing ecological index, RSEI)来评估削山造地产生的生态环境效应[7-8],其计算公式为:

| $ {\rm{RSEI}} = f\left( {W, G, T, D} \right) $ | (1) |

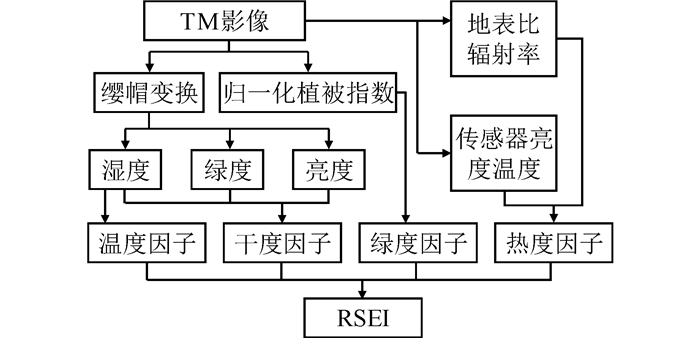

式中,W、G、T、D分别为湿度、绿度、热度和干度因子,可由遥感影像计算得到[7]。利用专题制图仪(thematic mapper, TM)数据计算RSEI的流程图如图 1所示。RSEI的值介于[0, 1],越接近1,生态质量越好;越接近0,生态质量越差。

|

| 图 1 遥感生态指数计算流程 Fig.1 Process of RSEI Computing |

2 结果与分析

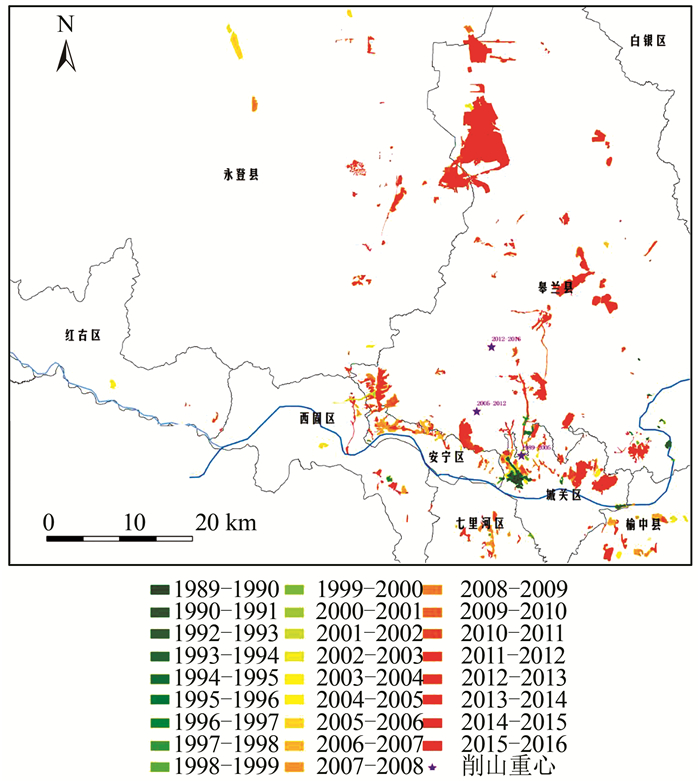

1) 削山造地空间分布特征。提取历年削山造地图斑并叠加,得到兰州周边地区削山活动空间分布如图 2所示。

|

| 图 2 兰州周边地区削山活动空间分布及重心转移 Fig.2 Spatial Distribution of Land Creation Activities and Barycenter Transfer Around Lanzhou |

从图 2可以看出,1989-2016年兰州周边削山造地区分布散乱,集中成片的主要位于靠近兰州中心城区的北部低丘缓坡区、南部沟川谷地、兰州新区东部和南部、榆中县和平镇以及皋兰县城区的西部。其中,北部削山造地活动远多于南部地区,约占削山总面积的90.8%,向北发展成为兰州城市空间拓展的主要方向。

综合分析研究区历年削山面积、斑块数和削山造地区重心变化,将兰州周边地区削山造地进程分为1989-2005年、2006-2012年、2013-2016年3个阶段,分别提取各阶段的削山造地重心。可以看出,1989-2016年间,削山造地区的重心总体上呈现出从南向北不断迁移的趋势,研究期内总共向北偏西15.4°方向转移15.5 km。其原因在于南部山大沟深,植被茂密,容易对生态环境造成破坏,而北部是与城区相连的黄土低丘缓坡地,开发可行性较高。

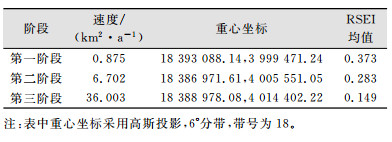

2) 削山造地阶段性特征。统计各阶段削山造地速度、面积与重心坐标(如表 1所示),对各阶段进行分析。

| 表 1 兰州周边地区各阶段削山造地情况统计 Tab.1 Statistics of Land Creation Situation of Different Stage |

|

第一阶段:1989-2005年。该阶段兰州处于城市快速发展时期,但河谷型城市发展瓶颈初步显现。1988年兰州市政府批准成立了九州经济开发区,兰州开始有组织、大规模地削山造地活动。该阶段兰州周边地区削山总面积为14 km2,年均削山面积为0.875 km2,削山造地年际差异不大,削山造地活动以城关区北部九州开发区建设为主,呈单中心扩展模式。

第二阶段:2005-2012年。该阶段兰州进一步加快经济发展步伐,确定了“东扩西展,南伸北拓”的城市空间发展战略,推动削山造地进一步发展。该阶段兰州周边地区削山总面积为45.17 km2,年均削山面积为6.702 km2,削山造地呈波动增长的趋势。本阶段削山造地在九州开发区、安宁区北部、七里河、西固城区南部山沟和榆中县和平镇附近开展,呈多中心扩展模式,其重心位于安宁区北部。在安宁区安宁堡、沙井驿北部削山造地工程项目作用下,7年间削山造地区重心向北偏西45.2°方向转移了8.6 km。

第三阶段:2012-2016年。随着居住小区、工矿企业等建设用地需求的增加,兰州城市用地空间严重紧缺,经济社会发展与土地资源短缺矛盾更加突出,兰州削山造地进入快速推进时期[3]。该阶段削山总面积达到144.01 km2,年均削山面积为36.003 km2,削山造地面积大幅度增加。本阶段削山造地先增加后减少,2013-2014年削山面积达到最大值,之后逐步下降。2015-2016年削山造地面积虽较2013-2014年少了26.30 km2,但仍远大于2012年之前削山造地规模。该阶段削山造地区空间分布较广,主要集中于兰州城区北部山区、皋兰县城区西部、兰州新区东部和南部,削山造地重心进一步北移,4年间削山造地区重心向北偏东12.8°方向转移了9.1 km。

3) 削山造地生态环境效应分析。计算各阶段削山造地区的RSEI均值(如表 1所示),对削山造地生态环境效应进行分析。在第一阶段,削山造地区总面积较小,仅有14.0 km2,其RSEI均值最高,为0.373;在第二阶段,削山造地区总面积约为第一阶段开挖面积的3倍,达到45.17 km2,RSEI均值下降为0.283;在第三阶段,削山造地区总面积约为第二阶段开挖面积的3倍,达到144.01 km2,RSEI均值达到最低,仅为0.149,削山区域生态环境质量呈下降趋势。这说明在削山造地的进程中,随着开挖面积的增大,RSEI均值不断下降,即生态环境质量整体呈下降趋势。由此可得出结论,兰州周边地区削山造地工程会对生态环境造成破坏,且随开挖面积增大而增大。

3 结束语以甘肃省兰州市周边地区为研究区,基于1989- 2016年逐年卫星遥感影像数据,采用GIS空间分析和遥感生态指数方法,研究该地区削山造地时空变化规律及生态环境效应,为兰州周边地区削山造地的实施提供科学研究支撑。主要结论如下:①1989- 2016年兰州周边削山造地受兰州及周边地区特殊地形条件影响,兰州北部低丘缓坡区削山活动多于南部山区,向北发展成为兰州城市空间拓展的主要方向。②兰州周边地区削山造地呈现阶段性的特征。其中2012-2016年为削山造地快速推进时期,削山规模远大于前两个时期,空间上主要集中于兰州城区北部山区、皋兰县城西部、兰州新区东部和南部。③不同阶段削山造地区的遥感生态指数表明,兰州周边地区削山造地工程对生态环境造成的破坏程度随开挖面积增大而增大。因此,建议兰州市周边削山造地规模合理规划与实施,采取必要的防护措施,以免生态环境质量遭受严重破坏。

| [1] |

王丽梅, 刘军, 尤小燕. 基于遥感技术的兰州市低丘缓坡土地资源开发动态监测研究[J]. 测绘与空间地理信息, 2016, 39(7): 87-90. DOI:10.3969/j.issn.1672-5867.2016.07.028 |

| [2] |

刘卫东, 严伟. 经济发达地区低丘缓坡土地资源合理开发利用——以浙江省永康市为例[J]. 国土资源科技管理, 2007, 24(3): 1-5. DOI:10.3969/j.issn.1009-4210.2007.03.001 |

| [3] |

Li P, Qian H, Wu J. Environment: Accelerate Research on Land Creation[J]. Nature, 2014, 510(7 503): 29-31. |

| [4] |

汪丽, 孙鹏举, 刘学录, 等. 白银市低丘缓坡土地建设开发适宜性评价[J]. 中国农学通报, 2013(29): 138-142. DOI:10.11924/j.issn.1000-6850.2012-3564 |

| [5] |

彭建, 谢盼, 刘焱序, 等. 低丘缓坡建设开发综合生态风险评价及发展权衡——以大理白族自治州为例[J]. 地理学报, 2015, 70(11): 1 747-1 761. |

| [6] |

张明泉, 纪淑娜, 孙年祥. 兰州削山填沟整地工程主要环境影响及防治对策[J]. 干旱区资源与环境, 2009, 23(3): 77-82. |

| [7] |

徐涵秋. 区域生态环境变化的遥感评价指数[J]. 中国环境科学, 2013, 33(5): 889-897. DOI:10.3969/j.issn.1000-6923.2013.05.019 |

| [8] |

Crist E P. A TM Tasseled Cap Equivalent Transfor mation for Reflectance Factor Data[J]. Remote Sensing of Environment, 1985, 17(3): 301-306. |

2020, Vol. 45

2020, Vol. 45