| 近代海图的更新机制 |

知识是需要更新的。这一点对于生活在信息大爆炸时代的当代人来说是常识。一方面,我们认知到在身边存在着这样或者那样的海量数据。不过,当数据贫乏不再是问题时,现实的问题反倒变成了数据的充裕乃至是过度充裕。为了从海量信息中剔除噪音,提取有效信息,发展出了专门的大数据科学,并探讨如何从“大数据”中提取出人们所需的“小数据”。另一方面,在机构和制度的保障下,现代社会的信息更新通常都是规范的且可预期的,地理知识也不例外。现代地图用版次、印次或其他方式标注的时间节点来限定其表现的地理信息。

人类与信息互动的上述两个特征是如此普遍,以至于想象一个信息来源稀少且传播渠道不稳定的情况已经非常不容易,因为它离当今时代的日常生活经验相去甚远。从科学史的角度来看,如果说现代科学知识的生产方式是规范的,在限定条件下是可重复的,甚至部分做到了规律性,那么与此不完全吻合乃至是相反的则是古代的或前现代的。人们所熟悉的知识生产实则是一个相当晚近的现象。由此,不免要有此一问:两者之间那个划时代的转型是在何时、何地,在什么情况下发生的?

本文的研究对象是历史上在英国出版的一份期刊《海军纪事》(The Naval Chronicle)。从1799年创刊到1818年休刊的20年间,《海军纪事》以每两个月一期、每半年一卷的方式总共出版了40卷。18世纪末和19世纪初,英、法两国为了欧洲主导权乃至全球霸权发生激烈冲突,英国需要同时处理其与欧洲和全球许多国家和地区的关系,而海军是其最为倚重的力量。《海军纪事》虽然名义上是由私人出版社编辑出版,但是得到了英国海军部高级官员的支持,肩负着弘扬英勇行为、宣传将领战绩、振奋英军士气的作用[1-3]。实质上,它可以看作是半官方的出版物。

《海军纪事》全文总计超过两万页,前后期虽然在栏目设置上有所变动,但主体内容基本由海军将领传记、海军事务报道、统计报表、有关海军或航海的科学文章、读者来信、轶闻趣事、诗歌等栏目组成[4, 5]。它包罗万象,因而被视作研究拿破仑战争时期英国海军史的重要资料。剑桥大学出版社指明,《海军纪事》是当时最具影响力的航海出版物,并于2010年将其重印出版[6]。

通过梳理《海军纪事》里通信的主题和内容,发现有约200封信件在广义上同地理或航海有关。它们或是指出既有海图的错误,或是汇报了新近发现的地物,或是就海图测绘事务发表评论。《海军纪事》的读者群本身就多为英国海军军官或关心航海事业发展的英国各界人士。当时,英国海军被部署到全球的各个角落,因而这些通信在地理范围上也是全球性的。从英国的视角来看,这些通信编织了一个以伦敦为中心的全球性航海知识的交汇网络。

《海军纪事》的通信栏目可以被视作一个地理知识交流平台,它有着功能性作用和机制性意义。对这些信件本身及其所包含的地理信息的识读、研究和图像化将会是一个长期任务,并非一篇文章所能完成。不过,为了说明这一围绕《海军纪事》运作的通信网络是如何推动航海地图进步的,本文将展开说明通信中涉及的位于东、西半球的两个案例,并据此讨论《海军纪事》在地理学史乃至科学史上的意义。

1 通信,期刊与知识进步书信作为信息交流的渠道和载体,是发明电报之前最重要的信息传递工具之一,其历史或许同人类有文字记载的历史一样悠久。书信的收发双方既可以是一对一,也可以是一对多、多对一,还可以是互有联系的多对多。因而,通信网络对于理解近代所谓的“智识共和国”(Republic of Letters,也有人称作“文字共和国”)是至关重要的。这一点突出反映在启蒙运动时期,当时居住在欧洲各地乃至美洲个别殖民地的一批知识分子,以通信的方式构建了一个信息交流网络。这个网络保证了通信者们在各种情况下,包括在远离故土、流亡客乡的时候,仍然能够参与知识生产和跨国交流。

“图绘智识共和国”(Mapping the Republic of Letters)项目[7]自启动至今,已将伽利略(1564—1642年)、洛克(1632—1704年)、伏尔泰(1694—1778年)、孔多塞(1743—1794年)、本杰明·富兰克林(1706— 1790年)等8位欧美重要学者和政治家的通信网络图像化。该项目将近代知识生产机制和模式同欧洲商业和殖民帝国的运作联系起来,推进了对近代早期以来的历史,特别是科学史的理解[8, 9]。

就地理学而言,Mayhew[10]以16—18世纪的一批地理学著作中对其他地理学家成果的引用为契入点,分析了“智识共和国”的特征。然而,图书的出版频次低,同一著作的再版次数有限,称不上是稳定和规律的知识交流渠道。参考和引用甲的著作而非乙的著作,这一行为反映的或许更多的是地理学家的个人倾向,类似于Withers[11, 12]曾经提出的地理知识传播过程中的信任问题。

18世纪后期,欧洲大陆尤其是德语区的期刊出版业高度繁荣。安东·弗里德里希·比兴(1724— 1793年)于1773—1787年间在柏林编辑出版了一份名为《周刊》(Wöchentliche Nachrichten)的综合性地理刊物[13, 14]。为了维持这份事实上由一人所办的刊物,比兴不遗余力地投入其中。毫无意外的是,该刊物有不少内容摘录自其他出版物和通信,并非总是原创。尽管如此,作为18世纪后期维持时间最久之一且专注于地理知识普及的期刊,《周刊》对于塑造启蒙运动时期地理学的道德和知识论起到了重要作用。Bond[15]提出了“期刊地理学”(periodical geography)概念,强调了在欧洲印刷文化中诞生的《周刊》的周期性和物质性的特征和价值。

18世纪的期刊虽然数量不少,但大多维持的时间很短。从德语区的期刊来看,它们的编纂和出版地点也很分散,绝大多数只能体现为统计图表上的数字[16]。刊物的运作除了财务和人事等方面的因素外,稳定的稿源和新颖的内容也至关重要。在远离中心城市的地方,跟进报道最新的科学知识、社会文化无疑是非常不容易的。而至于要将最新成果,特别是地理发现,及时准确地纳入地图更新的复杂而昂贵的流程中,则是难上加难。因此,尽管《海军纪事》并非最早刊登读者们关于地理发现的来信的刊物,其维持时间却长达20年。当时正在进行中的拿破仑战争这一特殊时代背景为地理信息的交流和应用创造了契机,间接促使了《海军纪事》的连续出版。

2 《海军纪事》通信的案例研究在1795年英国海道测量局成立之前,海图制作被私人出版商及个别机构掌握,例如,英国东印度公司。无论是官方还是民间海图,其制作方法并无本质差别:它们都极为依赖数百年来逐步积累的关于全球海洋的各类地理知识,再不时根据新近的地理发现予以修订。18世纪下半叶,英法两国都组织了几次大规模航海探险活动,全球海洋的主体轮廓已经较为清晰。相对而言,小规模的、偶发的地理发现不易被重视。即便这样的发现能够跨越万里之遥,最终被置于制图师的案头,考虑到海图的更新和再版所费不赀,新的地理知识能被整合到海图中的几率仍然很低。

然而,航海图的质量毕竟直接关系到船舶和海员的生命、财产安全,对于海军来说,则可能是事关国运、命悬一线的战略性因素。18世纪末的主流海图,即使是以当时的标准来说,也常常是充满错误的。这一事实在《海军纪事》中是有迹可循的,其中不乏由撞击暗礁、浅滩等导致沉船的记录。1809年,署名Mercator(当时很多人选择使用笔名掩饰真实身份)的通信者批评英国制图师只会延续旧图中的错误,售卖地图的商人只会关注成品的表面效果,海图内在的科学价值被忽视,而这一问题的影响,被Mercator上升到会使英国的海洋国家身份蒙羞的地步[17]。活跃的通信者Atlas则在来信中提及,数年前英国海军部出台了向出海参战的指挥官提供更为完善的海图的规定,他肯定了这项规定的明智性,但现实却是船只失事事件依旧时常出现,且正持续发生[18]。

不过,这类批评与反思的意见,有时候甚至到了一种过分自谦的地步,不应仅从字面理解。例如,在一篇对阿若史密斯所绘地图的评论里,匿名作者指出“跟[欧洲]大陆相比,这里[英国]的地理学处于低谷”[19]。事实则是,这一时期以《海军纪事》为平台,刊发了一批专门的科学论文和通信,它们显示诸多可能已经查无记载的人物,在利用自己的航海经验和专业知识,或是验证海图或指南记载的准确性,收集、公布有用数据或资料,或是记录和测量更为详细且正确的数据。这些地理信息有的来自通信者收集到的他国海图,有的是通过其他渠道辗转获知的信息,经过一定的许可或翻译处理后,再在《海军纪事》中推荐或公开给更多人。还有一些是科普性质的文章,推广新进的发明、技术或设备。总之,它们都以完善航海图的信息,填补对世界认知的空白为追求。

此前已有研究通过发掘《海军纪事》中的通信内容,展示以英国东印度公司擅自测绘中国西沙群岛(1808年)为背景的一系列或是策划造势,或是汇报测绘成果的互动[20]。本文将以两个案例进一步说明《海军纪事》通信网络同19世纪初地理知识进展和海图更新之间的关系。

2.1 案例1:加斯帕尔海峡加斯帕尔海峡位于今印度尼西亚邦加岛和勿里洞岛之间,向北进入南海,往南则是爪哇海,是东南亚以及东亚海上世界的重要水道。这里帆影相连,被视作一条已经熟知而又安全的航道。1817年2月17日清晨,英国海军“阿尔赛斯特号”(HMS Alceste,一作“亚嘑士地号”)驶入加斯帕尔海峡,海面平静而开阔,船只当时所处的水深有17英寻(超过30 m)。然而,该舰却在此时突然触礁[21]。船员们弃船逃到附近的中岛(Pulo Leat)上,并最终被英国东印度公司的“凯撒号”(Caesar)搭救,送往荷属东印度的首府巴达维亚。

“阿尔赛斯特号”上的一位军官于1817年3月11日从巴达维亚给时任英国东印度公司水文师的詹姆斯·霍斯伯格(1762—1836年)写信报告了此事。仅数月之后,《海军纪事》就在霍斯伯格的推荐下,将这封信编入第38卷(时间范围1817-07—1817-12)中的8月号。从信里能够感受到这位军官的困惑和震惊,因为他记载了军舰是如何在显著可见的中岛和一组已知的礁石之间航行,当时的人认为这条航线上已经没有未知的险礁。他写道,桅顶的瞭望员本应能够看清此处暗礁并且发出警告,军舰也应该有时间从其左右绕行而过。不过,当日清晨的海面因为鱼群产卵而变色,导致瞭望员无法看清水下暗礁处海水颜色的不同。他进而指出,在逃生至中岛的几天里,他们发现加斯帕尔海峡仍未被充分地测绘过,要在其中安全航行还需要排除很多危险。他计划在回到伦敦之后,尽快当面向霍斯伯格汇报一些思考。

值得一提的是,当时“阿尔赛斯特号”上的乘员里包括刚刚出使清廷、正在返程的阿美士德勋爵(1773—1857年)。他在海难发生并逃生后,并未等到“凯撒号”的搭救,而是同舰长一起乘坐舰上的端艇前往巴达维亚[22]。至于向霍斯伯格写信的那位军官,其身份仍不得而知。但是,显然他不仅是一位关心地理信息和海图质量的军官,还清楚了解霍斯伯格正在关注同一问题,能够在伦敦发挥传播的作用。

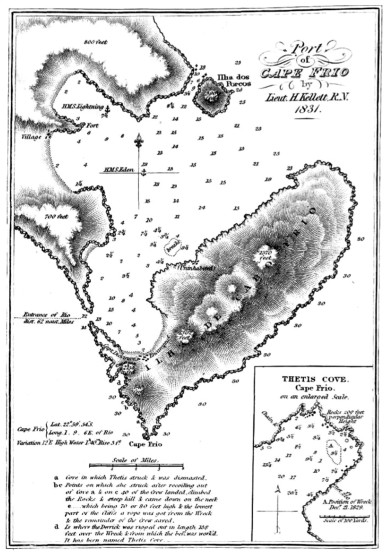

事实证明,他的判断是完全正确的。仅仅两年后,霍斯伯格就出版了全新的加斯帕尔海峡海图,如图 1所示[23]。可以清楚地看到,霍斯伯格在海图上标出了“阿尔赛斯特号”的失事地点(Alceste Rock),并辅以大量水深数据和经纬度,结合已经基本探明的周边岛礁轮廓,这份海图已经初步具备了现代海图的主要特征。

|

| 图 1 《加斯帕尔海峡,邦加海峡,以及邻近的中国南海和爪哇海海域海图》[23] Fig.1 Chart of the Straits of Gaspar, Straits of Banca, and Adjacent Areas of the China and Java Seas[23] |

2.2 案例2:弗里奥角

弗里奥角是巴西东南部海岸线上的一个重要地标,它由一个突出在海中、制高点约390 m的小岛和周边的海湾组成。它是早期航海者自北向南沿着巴西海岸驶向里约热内卢的必经之地,东距里约热内卢约170 km。由于弗里奥角和里约热内卢基本处于同一纬度,自欧洲或者北美驶来的船绕过弗里奥角后向西航行即可,准确地定位弗里奥角对于航线走向至关重要。1805年下半年卷的《海军纪事》中已经刊登了弗里奥角的经纬度,其位置被定在22° 54′S,41°35′W[24]。

不过,欧美各国的制图师们对于这个重要地标经纬度的意见却不统一。其结果就是不断有船只在弗里奥角失事。例如,1809年上半年卷的《海军纪事》里,一位署名Tim Weatherside的通信者指出,此前欧洲的制图师将该海角定位在22°34′S,导致多艘船只提前向西转向,而被困在错误的海湾中。他进而指出,阿若史密斯即将出版的巴西海岸地图将会改正这一错误,弗里奥角的经纬度应为23°2′S,40° 59′W[25]。

这些相互矛盾的地理信息,尤其是一份美国报纸指出欧洲海图上的错误,并认定弗里奥角的实际纬度是23°S,促使署名S的通信者在1811年上半年致信《海军纪事》,号召部署在南大西洋的英国军舰上的军官们以及往返巴西的英国邮政船只的船长们踊跃投书,报告他们对这个海角的观测结果[26]。

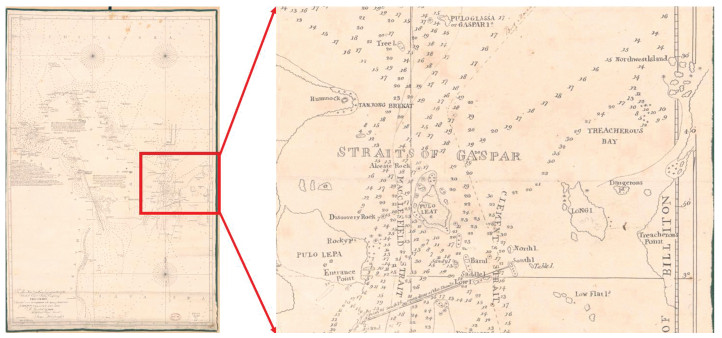

反馈来得异常快。英国海军军官马修·弗林德斯(1774—1814年)此时正在伦敦,他于1811年8月29日致信《海军纪事》,报告了他1795年5月2日早、晚两次亲自测量的结果,他给出的弗里奥角经纬度为22°53′S,41°43′W[27]。紧随其后,《海军纪事》期刊的水文师ISS进一步梳理了从各个信息来源(包括正在与之作战的法国)推算出的弗里奥角经纬度,如图 2所示[28]。对于任一地点,标准的经纬度显然只有一组。因此,尽管提供了如此丰富的信息,ISS仍不忘提醒《海军纪事》的读者需要自行决定采用哪组数据,并且表示《海军纪事》将会继续发布经过核实的弗里奥角经纬度数据。

|

| 图 2 不同来源的弗里奥角经纬度数据汇总[28] Fig.2 Summary of Latitude and Longitude Data for Cape Frio from Different Sources[28] |

这个本已沉寂的讨论,到1813年再起波澜。1812年11月24日,一位匿名的英国海军舰长从位于肯特郡的当斯海军基地(Downs Station,1717—1834年间在役,原文中作Downes)致信《海军纪事》,提供了他自己和另外一艘军舰“涅柔斯号”(HMS Nereus) 舰长黑伍德(1772—1831年)的观测结果,说明了为何弗里奥角的纬度生死攸关:

只要看一下海图,就会明白弗里奥角的纬度何以必须正确。在它以北八到十英里处有另一个海角,圣安妮湾的入口,看上去同弗里奥角非常相似。如果错判,船只就会被朝向陆地的海风吹向岸边,或是被强烈的海流推进海湾而不得脱身,导致严重延误。我们驻扎在那里期间发生过数次情况,有一次我们花了十天时间找到通往弗里奥角的上风口并从海湾脱身[29]。

从他信中提到的曾于1809年4月指挥军舰“风信子号”(HMS Hyacinth)的事实推断,这位军官是约翰·卡特(1785—1863年)。卡特认为黑伍德所测得的经度41°55′W最接近实际情况。不过,他自己测得的经度数据误差较大,他怀疑这是由天文表的错误导致的。

为了进一步澄清有关弗里奥角位置的困惑,《海军纪事》期刊的水文师ISS咨询了另一位自巴西回国的高级军官。后者于1813年1月29日回复道:

甚至在葡萄牙人的地图上,弗里奥角也被错误地标绘在过度偏西的位置,同其实际位置之差可达1°,让人猜想这可能是由制图错误之外的因素导致的。对不警惕的航海者来说它的后果可能是致命的。当我驻扎在那里的时候,好几艘商船在该海角附近失事,我高度倾向于认为这些海难可以被归咎于糟糕的海图。我完全赞同贵刊通信者S(卷25,第13页),并且我同意您的意见,弗里奥角(根据我在晴朗天气里多次观测的结果,位于南纬23°,西经41° 41′30″)[一事]或许可以作为一场广泛而必要的针对南美水文调查活动的改革转折点[30]。

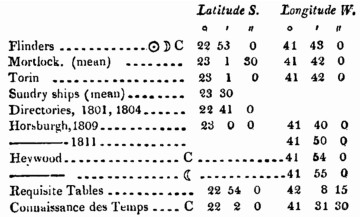

1830年12月5日晚,英国海军“忒提斯号” (HMS Thetis)在弗里奥角失事,此后的搜救、审判和赔偿成为一场持续20多年的社会事件[31]。1832年的第一期《航海杂志》(The Nautical Magazine)刊发了一幅地图,如图 3所示[32]。1836年,位于小岛制高点的弗里奥角灯塔投入使用。以灯塔的坐标为参考,弗里奥角实际位于22° 59′53″S,41° 59′20″W。换句话说,1813年时英国海军已经掌握的位置与现代通行的标准经纬坐标之间的差别只在毫厘之间。

3 结束语

英国航海地图在18世纪末、19世纪初取得了巨大进步。这固然得益于技术进步、制度和机构上的创新,但也离不开以《海军纪事》为中心的读者群和通信者的贡献。同后来赫赫有名的专业水文测绘机构英国海道测量局相比,后者这个经常选择匿名或者使用笔名的群体像是处在灯影下的暗处,此前没有得到应有的关注和研究。

本文论证了他们既是航海图的使用者,也是知识和信息的传播者和创造者,航海图的进步建立在他们的航海经验、观察发现、甚至牺牲的基础上。通过跨越20年的信件往还,他们之间连续互动,呈现了19世纪初航海者共同的需求和关切,也使今人能够部分地还原航海图知识更新和航海科学进展的过程。

时间拉回到19世纪初,那些大体上可以定期购买到最新一期《海军纪事》的读者们的体验同今天学术期刊读者的体验有很大共同点。在这个意义上,他们不像是古代人,而更像是现代人。是他们推动了海洋测绘和航海地图事业从近代向现代的转变。

这种古与今的巨大反差,在加斯帕尔海峡的案例中表现得尤为突出。无论是沉没已逾千年之久的“黑石号”商船,还是1822年2月6日触礁沉没、超过1 500人遇难的“泰兴号”,都是加斯帕尔海峡复杂海况的牺牲品。比照前文可以看出,当“泰兴号”遇难时,英国已经掌握了加斯帕尔海峡的大量水文数据,并且拥有最新海图。这些对于“泰兴号”上的火长来说,都是遥不可及的。但就本文主旨而言,重点不在于“泰兴号”的火长不拥有这些航海资料的事实,而是他或者他们不处在以《海军纪事》为代表的一个航海知识交流、更新、分享的网络中,从而从结构上被取消了获得最新知识的可能性。这或许是更好地理解近代中西方地理知识和航海技术交流的一个契入点。

| [1] |

Ronald D A B. The Symbolic Power of Youth as Represented in the Naval Chronicle (1799—1818)[D]. Exeter: University of Exeter, 2011

|

| [2] |

Ronald D A B. Youth, Heroism and War Propaganda: Britain and the Young Maritime Hero, 1745—1820[M]. London: Bloomsbury, 2015.

|

| [3] |

Wilson E. Book Review of"Youth, Heroism and War Propaganda: Britain and the Young Maritime Hero, 1745—1820"[J]. The English Historical Review, 2017, 132(559): 1615-1617. DOI:10.1093/ehr/cex316 |

| [4] |

Tracy N. The Naval Chronicle: The Contemporary Record of the Royal Navy at War, Vol. 1:1793—1798[M]. London: Chatham Publishing, 1998.

|

| [5] |

Knight R. Book Review of"The Naval Chronicle: The Contemporary Record of the Royal Navy at War, 1793—1815"[J]. The Journal of Military History, 2000, 64(1): 198-199. DOI:10.2307/120806 |

| [6] |

Cambridge University Press. The Naval Chronicle. [EB/OL]. [2019-04-09]. https://www.cambridge.org/core/series/cambridge-library-collection-navalchronicle/990512729F0917D23E4C7AE3A5F9FB0B

|

| [7] |

Findlen P, Edelstein D, Coleman N. Mapping the Republic of Letters[EB/OL]. [2021-09-04]. http://republicofletters.stanford.edu/

|

| [8] |

Edelstein D, Findlen P, Ceserani G, et al. Historical Research in a Digital Age: Reflections from the Mapping the Republic of Letters Project[J]. The American Historical Review, 2017, 122(2): 400-424. DOI:10.1093/ahr/122.2.400 |

| [9] |

Findlen P. Empires of Knowledge: Scientific Networks in the Early Modern World[M]. New York: Routledge, 2019.

|

| [10] |

Mayhew R. British Geography's Republic of Letters: Mapping an Imagined Community, 1600—1800[J]. Journal of the History of Ideas, 2004, 65(2): 251-276. DOI:10.1353/jhi.2004.0029 |

| [11] |

Withers C W J. Reporting, Mapping, Trusting: Making Geographical Knowledge in the Late Seventeenth Century[J]. ISIS, 1999, 90(3): 497-521. DOI:10.1086/384413 |

| [12] |

Withers C W J. Trust-in Geography[J]. Progress in Human Geography, 2018, 42(4): 489-508. DOI:10.1177/0309132516688078 |

| [13] |

Büsching A F. Wöchentliche Nachrichten von Neuen Landcharten und Geographischen, Statistischen und Historischen Büchern und Schriften[J]. 1873, 1-1887, 15. Berlin: Haude und Spener, 1773-1787

|

| [14] |

Bond D W. A. F. Büsching and the Place of Geographical Knowledge in the German Enlightenment, c. 1740—1800[D]. Toronto: University of Toronto, 2016

|

| [15] |

Bond D W. Plagiarists, Enthusiasts and Periodical Geography: A. F. Büsching and the Making of Geographical Print Culture in the German Enlightenment, c. 1750—1800[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2017, 42(1): 58-71. DOI:10.1111/tran.12153 |

| [16] |

Fischer L, Withers C W J. Geographical Print Culture in the German-Speaking Territories, c. 1690—c. 1815[J]. Journal of Historical Geography, 2021, 72: 1-12. DOI:10.1016/j.jhg.2020.11.003 |

| [17] |

Clarke J, McArthur J. The Naval Chronicle[J]. 1799, 1-1818, 40. Cambridge: Cambridge University Press, 1809, 21: 219

|

| [18] |

Clarke J, McArthur J. The Naval Chronicle[J]. 1799, 1-1818, 40. Cambridge: Cambridge University Press, 1815, 34: 45

|

| [19] |

Clarke J, McArthur J. The Naval Chronicle[J]. 1799, 1-1818, 40. Cambridge: Cambridge University Press, 1810, 24: 232-233

|

| [20] |

丁雁南. 1808年西沙测绘的中国元素暨对比尔·海顿的回应[J]. 复旦学报(社会科学版), 2019, 61(2): 77-84. |

| [21] |

Clarke J, McArthur J. The Naval Chronicle[J]. 1799, 1-1818, 40. Cambridge: Cambridge University Press, 1817, 38: 137-138

|

| [22] |

Henry H. Journal of the Proceedings of the Late Embassy to China[M]. London: Murray, 1817.

|

| [23] |

Horsburgh J. Chart of the Straits of Gaspar, Straits of Banca, and adjacent areas of the China and Java Seas [EB/OL]. [2021-10-23]. https://www.loc.gov/resource/g8072g.ct004742/

|

| [24] |

Clarke J, McArthur J. The Naval Chronicle[J]. 1799, 1-1818, 40. Cambridge: Cambridge University Press, 1805, 14: 244

|

| [25] |

Clarke J, McArthur J. The Naval Chronicle[J]. 1799, 1-1818, 40. Cambridge: Cambridge University Press, 1809, 21: 43

|

| [26] |

Clarke J, McArthur J. The Naval Chronicle[J]. 1799, 1-1818, 40. Cambridge: Cambridge University Press, 1811, 25: 413

|

| [27] |

Clarke J, McArthur J. The Naval Chronicle[J]. 1799, 1-1818, 40. Cambridge: Cambridge University Press, 1811, 26: 231-232

|

| [28] |

Clarke J, McArthur J. The Naval Chronicle[J]. 1799, 1-1818, 40. Cambridge: Cambridge University Press, 1811, 26: 233

|

| [29] |

Clarke J, McArthur J. The Naval Chronicle[J]. 1799, 1-1818, 40. Cambridge: Cambridge University Press, 1813, 29: 123-124

|

| [30] |

Clarke J, McArthur J. The Naval Chronicle[J]. 1799, 1-1818, 40. Cambridge: Cambridge University Press, 1813, 29: 124-125

|

| [31] |

Driver F, Martins L. Shipwreck and Salvage in the Tropics: The Case of HMS Thetis, 1830—1854[J]. Journal of Historical Geography, 2006, 32(3): 539-562. DOI:10.1016/j.jhg.2005.10.010 |

| [32] |

Becher A B. The Nautical Magazine[J]. 1832, 1-2011, 285. London: Simpkin, Marshall, and Co. (1832-1890)and Glasgow: Brown, Son and Ferguson (1891-2011). 1832, 1: 22-23

|

2022, Vol. 47

2022, Vol. 47