| 基于地铁刷卡数据的乘客特别出行行为研究———以武汉市地铁1、2、4号线为例 |

2. 武汉大学地理信息系统教育部重点实验室,湖北 武汉,430079;

3. 武汉市国土资源和规划信息中心,湖北 武汉,430014

2. Key Laboratory of Geographic Information System, Ministry of Education, Wuhan University, Wuhan 430079, China;

3. Wuhan Land Resources and Planning Information Center, Wuhan 430014, China

用户的出行行为是城市规划与交通研究中的热点问题。在传统研究中只能利用居民出行调查或日志等小规模数据进行研究[1, 2],但随着公共交通自动收费系统(automated fare system,AFS)的普及,乘客采用公共交通智能卡数据(smart card date,SCD)刷卡支付,产生了大量的乘客出行信息,公共交通智能卡数据挖掘是时空大数据分析的重要内容[3, 4]。相比于传统的交通调查数据,SCD的特点包括连续性好、覆盖面广、信息全面且易于动态更新,具有地理标志和时间标签,同时获取成本低[5],这大大丰富了用户出行行为的研究。

目前已有对乘客出行行为的研究主要包括以下两方面的内容:①探索不同空间规模下(如一个城市、地区或一条线路)乘客的时空动态特征;②对乘客基于不同的出行规律进行分类。乘客的时空动态特征如工作日和周末的规律性、上下班高峰、上下车流量的空间分布等[6, 7]。对乘客基于不同的出行规律进行分类,能更进一步了解出行行为,如李军等[8]基于广州市公交IC卡数据将所有乘客划分为普通类出勤、通勤类出勤和随机类出行3类;Agard等[9]将所有公交乘客分为4组与年龄无关的行为组别;Mohamed等[10]将所有持卡人群分成了16类,结合社会经济数据对每类人群的居住地进行评价。但该类研究在国内并不多见,国内相关研究较多只关注通勤行为[11],而忽视了其他特定的持卡人群行为。特别的出行行为在日常生活中更能引起人们的注意,并能使人们更全面地了解一个城市[12]。如果忽视特别的出行行为,容易导致政府做出错误的判断和决策。因此,本研究基于武汉市2015年3月连续一周的地铁刷卡数据,根据乘客不同的出行特征,研究特别出行行为的分类,探索特别出行者的时空轨迹和规律。

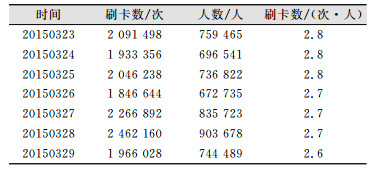

1 研究区域与数据概况本研究对象为武汉市地铁。武汉是中国大陆地区继北京、天津、上海、广州后第5个且是华中地区首个拥有地铁的城市。截至2015年3月,武汉市地铁有3条线路,1、2、4号线,共计75个站点(包括循礼门、洪山广场和宝通寺3个换乘站),所经区域覆盖武昌区、洪山区、江岸区、江汉区、汉阳区和硚口区,延伸至黄陂区和东西湖区。研究使用2015年3月23日至29日武汉市地铁各个地铁站点连续一周的刷卡数据。刷卡原始数据字段包括:记录开始标识、IC卡ID、流水号、进出站标识、时间和站点号。研究时段内武汉市总计刷卡次数14 612 816次,识别出的总持卡人数为2 055 061人,其中,每天的刷卡次数和刷卡人数以及人均刷卡次数如表 1所示。

| 表 1 地铁站一周内刷卡次数和识别人数 Tab.1 Total Count of Subway Trips and Population in a Week |

|

2 研究方法 2.1 数据预处理与数据模型

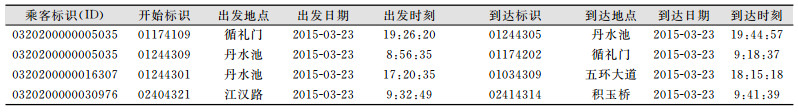

由于地铁刷卡数据数据量大、信息冗余度高(如同一换乘站点因在不同线路被计两次)等问题,需要对原始刷卡数据进行预处理,从中提取出有效的出行交通起止点(origin destination, OD),将每个持卡人连续一周的刷卡记录进行合并,从而得到每个持卡人一周的地铁出行数据。本文借鉴龙瀛等[13]的数据模型来表达预处理后的地铁刷卡数据,即TRIP模型。TRIP={OP, OT, DP, DT},其中OP代表出发地点,OT代表出发时间,DP代表到达地点,DT代表到达时间。这即可表示乘客的一次出行,一次上车和下车的乘车过程。生成后的出行数据如表 2所示。

| 表 2 部分乘客出行数据数据展示 Tab.2 Some of the Subway Smart Card Data |

|

2.2 出行分类

将原始数据经过预处理得到出行数据后,即可掌握大量地铁乘客的出行轨迹数据。通过分析数据可以发现乘客的出行特征,而这些特征对于单个乘客而言往往是稳定的和具有规律性的。为了挖掘出乘客的特别出行行为,本研究基于已有文献中的分类体系[12],结合实际生活中,武汉市乘客的作息规律,定义了以下4类人群:①早出类人群:一天中第一次出行上站时间早于清晨6:30;②晚归类人群:一天中最后一次出行上站时间晚于夜晚10:00;③频繁出行类人群:一天内出行次数大于5次;④长时间出行类人群:出行时间多于1 h。在武汉市乘坐地铁,多数情况下1 h之内能实现从出发站点到目的站点。

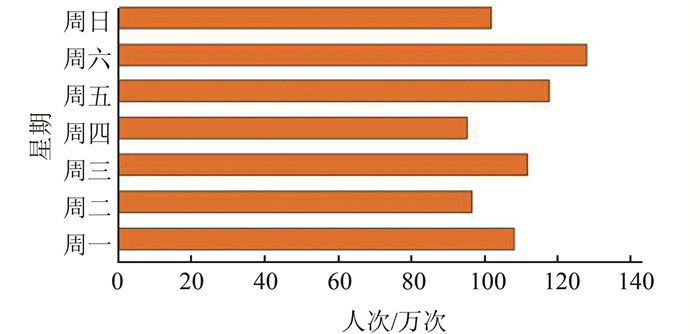

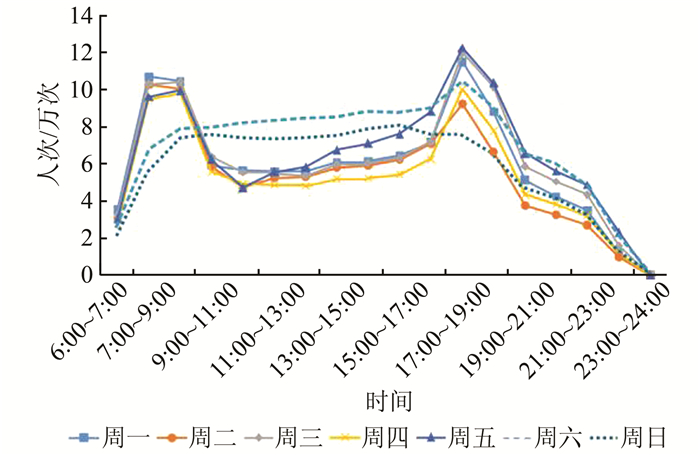

3 结果与分析 3.1 出行者时空动态特征分析1) 地铁站客流时间变化规律。从时间维度来看,一周内每天的刷卡总次数如图 1所示。其中,周六的次数最多,周五次之,周四刷卡次数最少(武汉市许多单位在周四下午放假不需要上班)。图 2代表一周内不同出发时间段的上车刷卡次数。由图 2可知,周一至周五有明显的上下班高峰,上班高峰为7:00~9:00,下班高峰为17:00~19:00。而周六、周日早晚高峰与中间时段的平峰刷卡量较为接近,其中周六有一个较小的下班高峰。

|

| 图 1 一周内每日刷卡总次数(按上车站点统计) Fig.1 Total Count of Subway Trips in Each Day of a Week |

|

| 图 2 每天不同出发时间的上车刷卡次数 Fig.2 Trip Count in Various Departure Hours of Every Day |

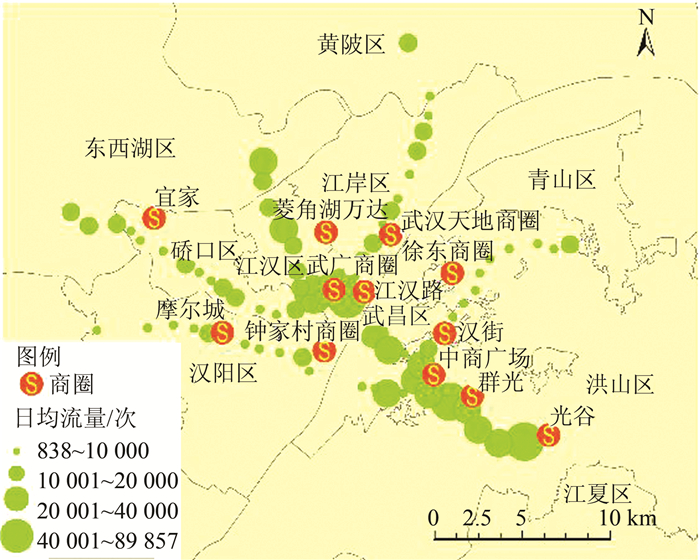

2) 地铁站客流空间分布规律。图 3体现了每个站点的流量强度和空间分布情况。一周内总流量最大的前15个站点分别为光谷广场站(8.1%)、江汉路站(5.5%)、循礼门(4.4%)、街道口站(4.0%)、中山公园站(3.8%)、汉口火车站(3.5%)、武昌火车站(3.1%)、广埠屯站(3.0%)、中南路站(2.9%)、积玉桥站(2.8%)、宝通寺站(2.4%)、螃蟹岬站(2.3%)、金银潭站(2.3%)、洪山广场站(2.1%)和杨家湾站(2.0%)。其中,循礼门站、中南路站和洪山广场站为中转站。以上15个地铁站点的客流量达到了总流量的51.2%,除了武昌火车站位于4号线,其余站点皆在2号线上。可见2号线是3条地铁线路中利用率最高的。而利用率最小的15个站点的流量占比皆在0.5%以下。此外,除了火车站和换乘站,其余流量大的站点主要分布在商圈附近,如光谷商圈、群光商圈、中商广场商圈、吴光商圈、江汉路商圈等。从中可见商圈对地铁客流的影响力之大。多个商圈的空间分布也与文献中所识别的武汉市多中心空间结构一致[14]。

|

| 图 3 各站点日均流量分布 Fig.3 Distribution of Daily Flows |

3.2 特别出行者分析

从所有地铁刷卡数据中挖掘出以下4类特别人群:早出类人群、晚归类人群、频繁出行类人群和长时间出行类人群。其中频繁出行类人群最少,只有437人,占4类人群总人数的1%;晚归类人群次之,1 941人,占总人数的5%;早出类人群,3 867人,占总人数的9%;长时间出行类人群最多,多达34 320人,占总人数的85%。由此可见,多数人的出行时间在1 h之上。晚上10点之后回家的人较少,相对于晚归,早出的人要多出近一倍,也从侧面反映出出行时间长需要早出发才能不延误时间这一情况。此外,在一天之中选择频繁出行的人极少。

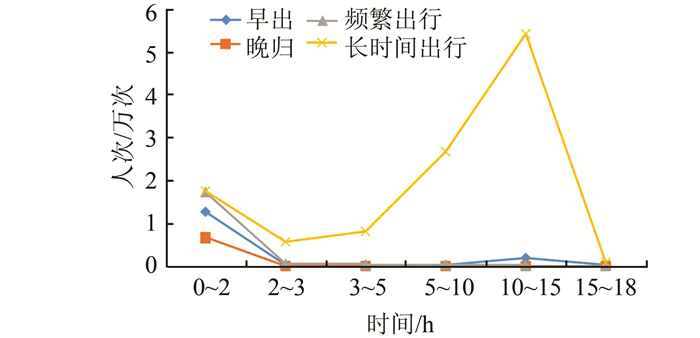

从4类逗留地铁站人群一周内人次统计的图 4可知,长时间出行类人群中比其他3类人群逗留在地铁上的人次要高出很多,特别是在10~15 h阶段达到顶峰。为获得长时间逗留在地铁上的人的空间信息,本研究将逗留地铁10 h以上人群进行了统计分析。人次排名前10的站点除了光谷广场站、杨家湾站和虎泉站位于2号线上,其余站点皆集中在1号线上。

|

| 图 4 4类逗留地铁站人群一周内人次统计 Fig.4 Weekly Statistics of Trips Who Are Always in the Subway |

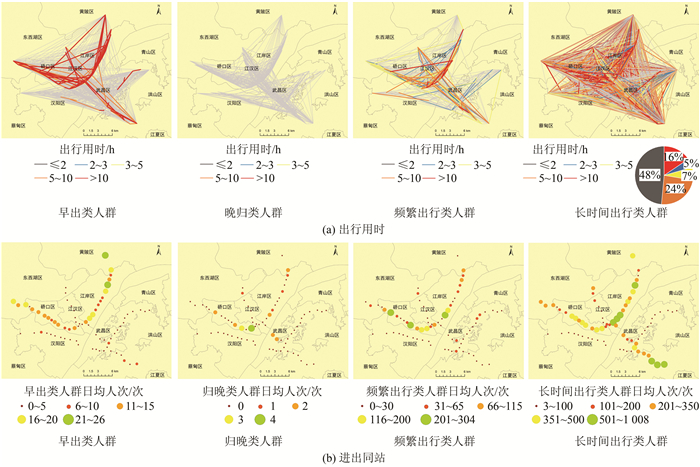

本研究在处理数据时发现,除了长时间逗留在地铁上的人群,还检测到进出站为同一站的特殊人群。同样该类情况发生最多的集中在长时间出行类人群中,他们长时间逗留在地铁上,并且又回到了出发的原点。频繁出行这一类人群中,进出站点为同一个的情况也较多。为了更好地挖掘这类特殊人群的存在,以下将从通勤时间和进出是否为同一个站点这两方面分别对4类人群进行分析,如图 5所示。

|

| 图 5 4类特别人群的出行分析 Fig.5 Analysis of Four Types of Special Travelers |

3.3 特别出行类分析

1) 早出类人群。该类人群出行时间超过5 h的基本都集中在1号线上,2号线次之,4号线最少。对每个站点进行进出站为同一站(即乘客的一次出行中的上下站点相同)的次数统计,排名前10的站点,次数由大到小依次为汉口北站(26次)、新荣站(21次)、三阳路站(20次)、丹水池站(18次)、滠口新城站(18次)、大智路站(18次)、额头湾站(17次)、东吴大道站(16次)、五环大道站(14次)、堤角站(13次),这些站点皆属于1号线上的站点。2号线上,洪山广场站(9次)、光谷广场站(7次)和虎泉站(6次)为统计次数较多站点,但进出站为同一站的情况比1号线少很多。4号线除了永安堂站(7次),其余站点进出站为同一站次数皆在5次以下。因此,进出站为同一站点的乘客在该类人群中也基本集中在1号线上。这和长时间出行乘客的聚集地一致。并且分析数据发现,出行时间较长的乘客,上下车站点相同的概率较大。

2) 晚归类人群。该类人群出行时间皆在2 h以内。因地铁站晚上10点半停运,且晚上是休息时间,故不存在长时间逗留在地铁站的情况。此外,该类人群进出站为同一站点的日均次数较早出类人群更少,并且很多站点不存在进出同站情况,仅有的几个进出同站的站点仍集中在1号线上,次数最多的站点为崇仁路(4次),其次是太平洋站(3次)。而4号线上不存在进出站为同一站的情况,趋势和早出类人群一致。

3) 频繁出行类人群。在该类人群中,各时段的乘客人数与早出类和晚归类两类人群相比,分布更均衡。同样在4号线上,以出行用时在2 h以内为主。结合进出同站图分析,进出站为同一站的乘客都集中在1号线上,次数排在前10的地铁站点依次为宗关站(304次)、古田一路站(271次)、三阳路站(259次)、黄浦路站(196次)、硚口路站(149次)、崇仁路站(140次)、滠口新城站(115次)、太平洋站(100次)、舵落口站(98次)、堤角站(94次),次数量远多于早起类人群,说明这类人群在一天之内频繁出行。以该类人群中出行次数最多的一乘客为例,他在一周内于古田一路站总共进站162次,平均每天进站32次,并且这162次的进出站均为古田一路站。同早起类人群一样,该类出行时间较长的乘客,上下车站点相同的概率较大。

4) 长时间出行类人群。因长时间出行类人群在4类人群中所占比重最大,数量最多,故图 5中所呈现出的可视化效果并不清晰。因此,在左下角另加一个显示其结构占比的附图。其中,该类人群中出行时间在2 h以内的占总时间的48%,2~3 h的占5%,3~5 h的占7%,5~10 h的占24%,出行时间超过10 h的占24%,这一比重比其他3类人群都大。同时,从图 5可见,该类中进出站点为同一站点的统计次数比其他3类也高出许多。排名前10的站点,除了光谷广场站、杨家湾站和虎泉站位于2号线上,其余站点皆位于1号线上。4号线上除了换乘站中南路站(397次)和洪山广场站(248次),其余站点不存在进出站点为同一站的人群。

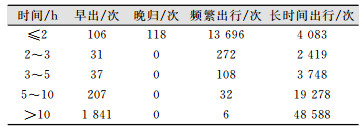

此外,因进出站点相同,故在GIS分析可视化图上不能表示出线段,从而无法得知该类人群所用时间。表 3表示了这4类人中一周内进出站相同的人群按出行时间段统计的次数。

| 表 3 4类人群中进出站相同人一周内在不同出行时段的人次统计 Tab.3 Weekly Statistics of Different Times' Trips Whose Origin and Destination Are the Same |

|

由表 3可知,进出站相同的乘客主要出现在长时间出行类人群中,几乎不会出现在晚归类人群中。

4 结束语通过地铁刷卡数据研究,分析了武汉市地铁乘客的时空动态特征和特别出行者的时空分布规律。实验结果表明,与早出类、晚归类和频繁出行类特别人群相比,长时间出行类的乘客占绝大多数。虽然2号线上的客流量在3条线路中最大,即利用率达到了最高,但不论是哪一类特别人群,多集中分布在1号沿线,以及2号线的光谷广场站、虎泉站、杨家湾站和2号线与其他线的换乘站。此外,4号线的利用率最低,附近特殊人群存在的可能性也最小。

在获取个人出行数据时,因隐私问题,地铁卡是不记名的,即笔者不能将个体出行行为同个体经济社会等属性相关联。虽然挖掘出了特别人群的分布和出行规律,但难以探究造成此现象的原因。本文后续将研究组合特别人群的分布及其影响因素,如早出且晚归组合为一类人、早出且频繁出行组合为一类人等,结合地铁周边兴趣点(points of interest, POI)信息、土地利用类型等因子建模定量分析,辅以调研访谈等方式,深入研究乘客特别出行行为背后的原因及影响,为相关部门更好地建设城市提供建议。

| [1] |

胡娟, 朱丽霞, 罗静. 武汉市职住空间特征及评价[J]. 人文地理, 2014, 29(3): 76-82. DOI:10.3969/j.issn.1674-3237.2014.03.012 |

| [2] |

贾晓朋, 孟斌, 张媛媛. 北京市不同社区居民通勤行为分析[J]. 地域研究与开发, 2015, 34(1): 55-59. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2015.01.010 |

| [3] |

曹瑞, 涂伟, 巢佰崇, 等. 基于智能卡数据的地铁周边职住用地识别与分析[J]. 测绘地理信息, 2016, 41(3): 74-78. |

| [4] |

Liu X, Song Y, Wu K, et al. Understanding Urban China with Open Data[J]. Cities, 2015, 47(47): 53-61. |

| [5] |

龙瀛, 孙立君, 陶遂. 基于公共交通智能卡数据的城市研究综述[J]. 城市规划学刊, 2015(3): 70-77. |

| [6] |

Tao S, Corcoran J, Mateo-Babiano I, et al. Exploring Bus Rapid Transit Passenger Travel Behaviour Using Big Data[J]. Applied Geography, 2014, 53: 90-104. DOI:10.1016/j.apgeog.2014.06.008 |

| [7] |

Tao S, Rohde D, Corcoran J. Examining the Spatial-Temporal Dynamics of Bus Passenger Travel Beha-viour Using Smart Card Data and the Flow-Comap[J]. Journal of Transport Geography, 2014, 41: 21-36. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2014.08.006 |

| [8] |

李军, 邓红平. 基于公交IC卡数据的乘客出行分类研究[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版), 2016, 35(6): 109-114. |

| [9] |

Agard B, Morency C, Trépanier M. Mining Public Transport User Behaviour From Smart Card Data[J]. IFAC Proceedings Volumes, 2006, 39(3): 399-404. |

| [10] |

Mohamed K, Côme E, Baro J, et al. Understanding Passenger Patterns in Public Transit Through Smart Card and Socioeconomic Data[C]. UrbComp, Seattle, WA, USA, 2014

|

| [11] |

许园园, 塔娜, 李响. 基于地铁刷卡数据的城市通勤与就业中心吸引范围研究[J]. 人文地理, 2017, 32(3): 93-101. |

| [12] |

Long Y, Liu X, Zhou J, et al. Early Birds, Night Owls, and Tireless/Recurring Itinerants: An Explor- atory Analysis of Extreme Transit Behaviors in Beijing, China[J]. Habitat International, 2016, 57: 223-232. DOI:10.1016/j.habitatint.2016.08.004 |

| [13] |

龙瀛, 张宇, 崔承印. 利用公交刷卡数据分析北京职住关系和通勤出行[J]. 地理学报, 2012, 67(10): 1339-1352. DOI:10.11821/xb201210005 |

| [14] |

Liu X, Wang M. How Polycentric Is Urban China and Why? A Case Study of 318 Cities[J]. Landscape and Urban Planning, 2016, 151: 10-20. DOI:10.1016/j.landurbplan.2016.03.007 |

2019, Vol. 44

2019, Vol. 44