| 基于步行安全的生活圈可达性分析——以武汉市为例 |

2. 武汉大学地理信息系统教育部重点实验室,湖北 武汉,430079;

3. 武汉市测绘研究院,湖北 武汉,430022

2. Key Laboratory of Geographic Information System, Ministry of Education, Wuhan University, Wuhan 430079, China;

3. Wuhan Geomatics Institute, Wuhan 430022, China

步行是人们短距离出行的最主要方式,是城市交通的重要组成部分。“城市的服务对象首先是以每小时5 km的速度缓步前进的行人”[1]。行人作为弱势群体,其安全性需求显得尤为重要[2]。街道步行设施作为行人出行的根本载体,成为近年来城市交通发展的重点,这也是协调城市交通平衡发展,以人为本的理性回归。

已有研究表明,步行设施对行人出行安全感有极大的影响[3],正规行人过街设施(如人行道等)的可用性,可以降低行人伤害和感知风险[4-6]。在可达性研究方面,主要具有以下3种要素:①起点,即对一些设施具有需求的人或地点,多为对公共服务设施的需求[7]。②终点,即不同服务设施的供给[8]。③起终点连接网络,如可达性随距离增加而衰减等方面[9]。在数据源方面,街景图像是一种从人的视角精确记录街道景象且为城市环境评价研究提供高分辨率的实景图像大数据[10]。已有的研究也表明,街景对于行人安全,机动交通通行和停车,以及活动基础设施等大多数项目具有很高的一致性[11]。

步行安全性评价有利于评估步行安全性设施的合理配置度,基于步行安全性的网络评价则能够以人的需求为立足点,有效反映步行设施的供需矛盾。因此,针对已有研究的不足,本文基于街景图像识别步行设施,计算步行安全性分值,并以步行安全性为可达性阻抗,评价研究区的步行安全可达性,为揭示城市内部步行安全空间差异及规划提供参考。

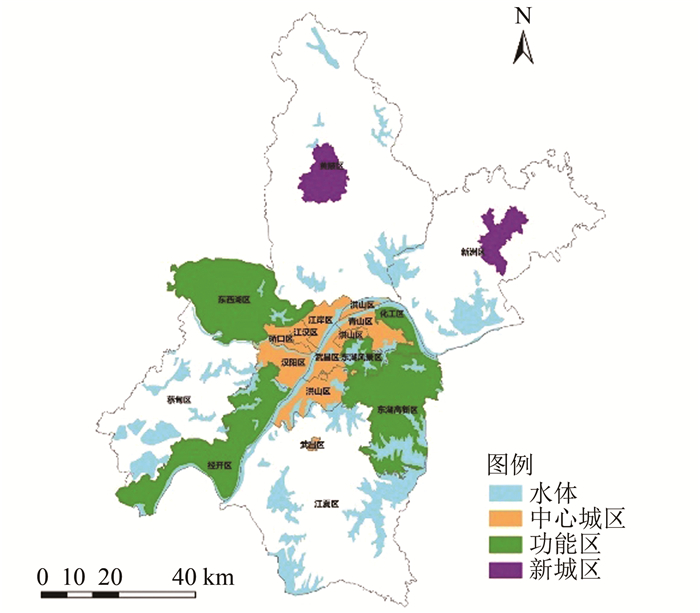

1 数据与方法 1.1 研究区概述本研究区武汉市(见图 1)位于中部地区,地处长江中游,是长江中游城市群的中心、国家中心城市。武汉市交通区位优势明显,同时也是衡量城市交通发展由机动车为主到行人机动车平衡发展过程的典型代表。

|

| 图 1 研究区域 Fig.1 Study Area |

1.2 数据来源及处理

本研究使用的数据及处理技术线路图如图 2所示。

|

| 图 2 技术路线图 Fig.2 Workflow Chart |

1) 城市道路数据。来源于武汉市测绘研究院,去除高架等机动车专属设施。

2) 网络地图街景数据。通过百度地图API获取并筛选,共得到各主次干道共1 589张街景。根据《街道设计标准》[12],对街景图片进行目视解译,识别出人行道、机非防护栏、非机动车道3种设施,并分别划分为3种等级(见表 1)。

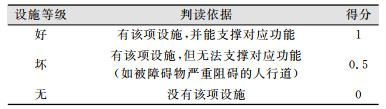

| 表 1 设施等级划分 Tab.1 Grade Facilities |

|

3) POI数据。POI数据来源于百度地图。

4) 机动车流量数据。来源于武汉市交通发展战略研究院,为单特征日各路段机动车平均流量。

5) 人口格网数据。人口格网数据由联通及百度提供,分辨率为250 m,为单特征日平均人口格网分布。获取的人口网格数据通过置信度检验。

1.3 计算方法及步骤 1.3.1 道路步行安全性采用专家打分法赋权,对既有的3种步行设施进行综合,其中人行道权重为0.4,机非防护栏权重为0.4,非机动车道权重为0.2,加权得到步行设施完备性。

将得到的步行设施完备性与机动车流量、人流量进行叠加,以综合反映步行的安全性。参考已有研究流量与设施对安全系数的贡献[13]及多次实验结果,步行安全性得分计算公式为:

| $ {\rm{SI}} = \frac{{{\rm{FI}}}}{{\sqrt {{\rm{TF}} \times 1{\rm{g}}\left( {{\rm{PF}} + 10} \right)} }} $ |

式中,SI为步行安全性得分;FI为步行设施供给完备性得分;TF为单位长度内车流量;PF为单位长度内人口分布数。

1.3.2 行人安全的可达性计算1) 步行安全性的阻抗计算。将步行安全性作为道路网可通行性阻抗,安全性高的道路可通行性高(阻抗低),最终得到格网尺度的基于安全性的步行指数[14]。其中,安全性为1时步行速度为1.5 m/s,安全性为0时步行速度为0.5 m/s[15]。

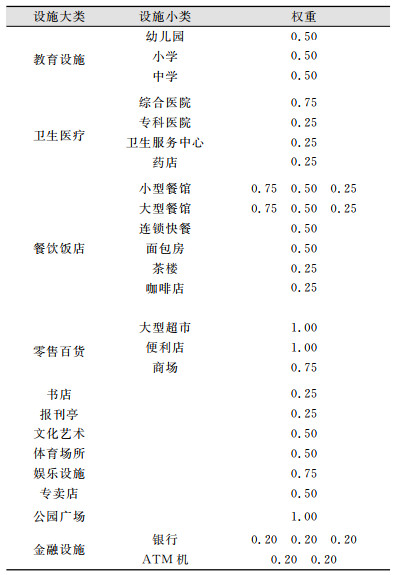

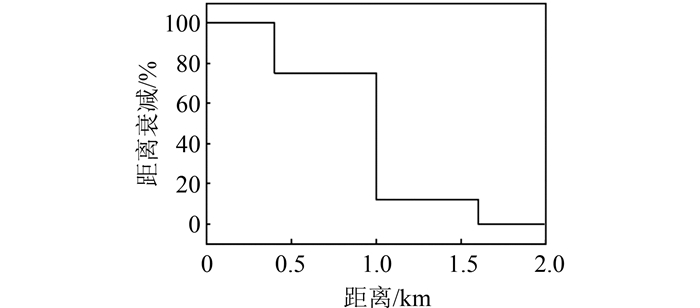

2) 步行安全性的步行指数计算。步行安全性的步行指数计算可以分为以下3个步骤[16]:①设施分类表准备:参考已有针对中国设施的分类权重[17](见表 2);②基础步行指数计算:根据设施分类表并依据距离衰减规律赋予相应权重;③距离衰减计算:距离衰减规律(见图 3)对权重进行衰减[18],最后将各类设施的权重相加,得到步行指数。

| 表 2 设施分类权重表 Tab.2 Facility Classification and Weight |

|

|

| 图 3 衰减距离规律图 Fig.3 Decay Distance Diagram |

3) 步行安全性的居民点可达性计算。在《城市市居住区规划设计标准》[18]中,明确提出了居住区生活圈所应用的公共设施。医疗设施布局的合理配置,是促进民生健康、改善人居环境和维护社会公平的重要方面[19],公园绿地景观为城市居民提供了休闲娱乐的去处。故本研究选取了医疗设施及绿地景观作为终点,武汉市各居民点作为起点,将安全性阻抗计算方法带入到步行网络的计算中,最终通过核密度分析得到基于安全性的步行生活圈。

2 结果与讨论 2.1 武汉市步行设施完备性结果表明,研究区人行道完备率为80%,防护栏完备率为37%,非机动车道完备率仅为20%。从区域来看(见图 4),青山区的3项设施完备率均较好,但覆盖人口比率较低,黄陂区建设情况较好,各项设施人口覆盖比率均高于全市平均值,新洲区各项设施人口覆盖比率低于全市平均值。从各项设施来看,人行道、机非防护栏与非机动车道覆盖人口比率递减。

|

| 图 4 武汉市城市道路步行设施分布图 Fig.4 Map of Urban Road Walking Facilities in Wuhan |

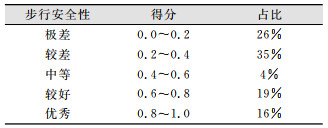

步行设施完备性的分布中,各安全等级的步行系统交错分布(见图 5)。武汉市步行设施完备性呈现两极分布趋势(见表 3),说明3项设施的建设呈明显的正相关关系。步行设施完备性较低的道路有东西湖区的八方路和慈惠街、蔡甸区的白鹤泉东路、江夏区的北华街和藏龙大道、新洲区的堤边路、汉阳区的国博大道等。

|

| 图 5 武汉市城市道路步行设施完备性得分图 Fig.5 Walking Facilitity Completeness Score in Wuhan |

| 表 3 武汉市步行设施完备性得分说明及占比 Tab.3 Description and Proportion of the Completeness of Walking Facilities in Wuhan |

|

2.2 武汉市步行安全性

交通流量、人流量的大小与交会与城市道路交通安全性有明显的相关关系。在步行设施完备性得分的基础上,综合叠加机动车流量与人口格网分布进行共同分析,由于车流量仅包含主要道路,故最终得出中心城区主要道路的步行系统安全系数。

步行安全性的分布呈现一种趋势化分布(见图 6),其与人口的分布呈现大致相反的趋势。在市中心——中山公园附近,由于商业服务设施密集导致人流量较大,步行系统无法负载,故步行安全性较低。除安全性得分沿环线逐圈递减外,还有交错分布的安全系数极低的路段,这也是步行设施本身供给的不完备性决定的。步行安全性得分较低,一方面可能导致安全事故的发生,另一方面,由于人车混行,交通通行效率降低。

|

| 图 6 武汉市中心城区步行安全得分图 Fig.6 Walking Safety Score in Downtown Wuhan |

从分区统计结果得出,由于江北硚口区、江岸区、江汉区人口流量、车流量均较大,且步行系统安全性得分较低,江北3个区安全系数普遍偏低。而江南青山区、武昌区、洪山区较江北高,尤其以青山区为最高。汉阳区由于车流量与人流量较低,其安全系数也较高。

2.3 基于步行安全性的步行指数基于步行安全性及步行指数计算得到基于步行安全性的步行指数。从图 7可以明显看出,武汉市城市道路可步行指数呈现聚集分布,沿长江、汉江街道可步行性得分大幅高于其他地区。尤其是硚口、江汉、江岸3个区沿长江和汉江地带,呈现了团状聚集分布。两个次高可步行带分布在沿长江、东湖区和沿汉江区,分别位于武昌区、洪山区、青山区以及汉阳区。除这3个组团分布外,还有城市外围独立分布的高可步行性得分地带:武汉市北部有前川街(黄陂区)、武汉市西部吴家山(东西湖区)、南部纸坊街(江夏区)。江汉区可步行性明显高于其他区,证明其交通便利且各类设施较为齐全。其次为武昌区、江岸区与硚口区。

|

| 图 7 武汉市城市道路可步行性分布图 Fig.7 Walking Safety-Based Walk Score of Wuhan |

2.4 居民点基于步行安全性的生活步行圈可达性

本部分结合道路步行安全性得分与城市道路网,采用基于机会累计的方法计算得到了两类城市公共服务设施——绿地景观及医疗设施的步行可达性。

2.4.1 医疗设施从医疗资源的可达性和空间配置情况来看,武汉市医疗设施的可达性整体呈现出更均匀的分布,在医疗设施的5~10~15 min步行圈内,可以覆盖绝大部分城市地区。武汉市范围内共有15 125处医疗设施点,医疗设施点主要分布在主城区中,从主城区向外骤减。从图 8可以看出,医疗设施的覆盖范围随着步行时间的增加而缓慢增加,城市内的大部分居民点可以在5 min步行时间内到达邻近的医疗设施。除中心的连片分布外,医疗资源在城市外围仍有独立的组团分布,如蔡甸区、江夏区内等。

|

| 图 8 城市居民点步行可达医疗设施相对核密度图 Fig.8 Kernel Density Map of Accessibility of Residential to Medical Facilities |

统计表明,在武汉市11 605个城市居民点中,5 min内可达的占78%;10 min可达的占92%;15 min内可达的占97%。中心城区所含的7个区,在15 min步行圈范围内医疗设施可达占比都接近100%,综合5~10~15 min步行圈,江汉区、江岸区、硚口区、武昌区及青山区表现最为优异,汉阳区和洪山区稍次。在各功能区和新城区中,新洲区明显医疗设施的占比要高于其他区。

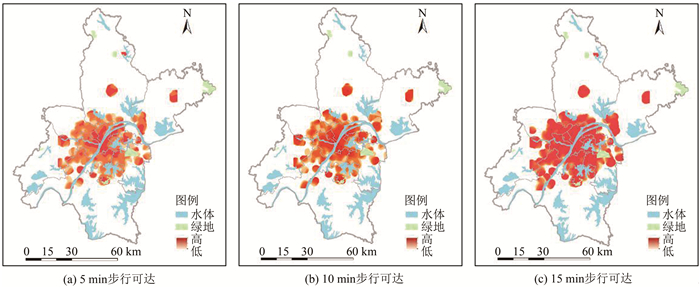

2.4.2 绿地景观在武汉市范围内共有2 395处绿地景观,包括公园、绿地、户外自然人文景点等。如图 9所示,绿地景观5 min步行圈中,相对核密度分布图较为聚集,10 min步行圈分布较5 min步行圈有明显的扩散,15 min步行圈则基本覆盖整个城市地区。从核密度分布图可以看出,绿地景观的覆盖范围随着步行时间的增加而快速增加。在5 min步行内,二环线内大部分可以步行到邻近的绿地景观。

|

| 图 9 城市居民点步行可达绿地景观相对核密度分布图 Fig.9 Kernel Density Map of Accessibility of Residential to Green Spaces |

从武汉市11 605个城市居民点出发,其中5 min内可达的占16%;10 min内可达的占43%;15 min内可达的占73%。就区域而言,绿地景观可达性占比在主城区虽然较为集中,但部分功能区与新城区占比也较高,如新洲区与东湖风景区。

从以上两种公共设施的可达性综合来看,可以发现江汉区与江岸区拥有良好的公共基础设施及道路设施,以上3项设施的步行可达性均较高。在主城区外,存在部分步行系统独立发展较好的聚落,如黄陂区的前川街中部、新洲区的邾城街与阳逻街。

3 结束语本研究使用街景测度了有关步行设施方面的评估,并结合车流量和人口分布提供了度量步行安全性的研究方法,在此基础上,发展了基于步行安全性的可达性评价方法。最后运用这些测度方法评价了武汉市步行安全性及可达性。主要结论如下:

1) 武汉市大部分道路没有与之相配套的步行安全设施,尤其是防护栏及非机动车道,步行基础设施建设有待加强。同时步行安全存在明显的地区分异,在“两江三镇”的分布背景下,江北地区设施建设总体较为良好,但同时这里也是交通发达地区,使得现有步行安全设施不足以应对,步行安全得分沿环线逐渐递减。

2) 以安全性为基础进行步行可达性分析,医疗设施可达性明显高于绿地景观的可达性。就区域而言,江北各区表现较为良好,呈明显的集聚现象;由于POI设施的聚集,抵消了步行安全的相对不足。

由于影响步行的因素较多,本文尚未考虑到障碍物、绿化等对步行安全的影响,同时步行设施的建设与经济社会的发展存在一定的相关因素,本研究暂未考虑经济社会因素对其影响,有一定的局限性,需要进一步研究。

| [1] |

扬·盖尔. 人性化的城市[J]. 中华建设, 2010(8): 81. |

| [2] |

苏书杰. 步行环境对出行安全感和出行行为的影响研究[D]. 西安: 长安大学, 2017

|

| [3] |

徐磊青, 江文津, 陈筝. 公共空间安全感研究: 以上海城市街景感知为例[J]. 风景园林, 2018, 25(7): 23-29. |

| [4] |

Bernhoft I M, Carstensen G. Preferences and Behaviour of Pedestrians and Cyclists by Age and Gender[J]. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 2008, 11(2): 83-95. DOI:10.1016/j.trf.2007.08.004 |

| [5] |

Papadimitriou E, Theofilatos A, Yannis G, et al. Road Safety Attitudes and Perceptions of Pedestrians in Europe[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2012, 48: 2 490-2 500. DOI:10.1016/j.sbspro.2012.06.1220 |

| [6] |

Mooney S J, Dimaggio C J, Lovasi G S, et al. Use of Google Street View to Assess Environmental Contributions to Pedestrian Injury[J]. Am J Public Health, 2016, 106(3): 462-469. DOI:10.2105/AJPH.2015.302978 |

| [7] |

Weng M, Ding N, Li J, et al. The 15-Minute Walkable Neighborhoods: Measurement, Social Inequalities and Implications for Building Healthy Communities in Urban China[J]. Journal of Transport & Health, 2019, 13: 259-273. |

| [8] |

忻静. 基于地理国情的公园绿地均等化建设分析[J]. 测绘地理信息, 2019, 44(1): 104-107. |

| [9] |

Enxiang Cai, Yaolin Liu, Ying Jing, et al. Assessing Spatial Accessibility of Public and Private Residential Aged Care Facilities: A Case Study in Wuhan, Central China[J]. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2017, 6(10): 635-641. |

| [10] |

张丽英, 裴韬, 陈宜金, 等. 基于街景图像的城市环境评价研究综述[J]. 地球信息科学学报, 2019, 21(1): 46-58. |

| [11] |

Rundle A G, Bader M D, Richards C A, et al. Using Google Street View to Audit Neighborhood Environments[J]. American Journal of Preventive Medicine, 2011, 40(1): 94-100. DOI:10.1016/j.amepre.2010.09.034 |

| [12] |

上海市城市建设设计研究总院. 街道设计标准: DG/TJ 08-2293-2019[S]. 上海: 同济大学出版社, 2019

|

| [13] |

NEWS-CFA: Confirmator y Factor Analysis Scoring for Neighborhood Environment Walkability Scale[EB/OL]. [2015-07-05]. http://sallis.ucsd.edu/Documents/Measuresdocuments/NEWSCFA.pdf

|

| [14] |

张生瑞, 王超深, 徐景翠. 基于时间阻抗函数的路网可达性研究[J]. 地理科学进展, 2008(4): 117-121. |

| [15] |

卢银桃, 王德. 美国步行性测度研究进展及其启示[J]. 国际城市规划, 2012, 27(1): 10-15. |

| [16] |

吴健生, 秦维, 彭建, 等. 基于步行指数的城市日常生活设施配置合理性评估-以深圳市福田区为例[J]. 城市发展研究, 2014, 21(10): 49-56. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2014.10.008 |

| [17] |

黄萌, 刘光, 陶迎春. 北京太平桥街道POI数据的步行指数计算方法[J]. 北京测绘, 2017(4): 117-120. |

| [18] |

中华人民共和国住房和城乡建设部. 城市居住区规划设计标准: GB 50180-2018[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2018

|

| [19] |

熊沁, 徐之俊, 李维庆, 等. 面向医疗可达性的引力模型可获性优化[J]. 测绘地理信息, 2017, 42(4): 8-12. |

2021, Vol. 46

2021, Vol. 46