| 县域“地灾智治”模式研究与实践——以浙江省临海市为例 |

2. 武汉大学资源与环境科学学院,湖北 武汉,430079;

3. 武汉大学地理信息系统教育部重点实验室,湖北 武汉,430079;

4. 自然资源部数字制图与国土信息应用重点实验室,湖北 武汉,430079;

5. 地球空间信息技术协同创新中心,湖北 武汉,430079

2. School of Resources and Environmental Sciences, Wuhan University, Wuhan 430079, China;

3. Key Laboratory of Geographic Information System, Ministry of Education, Wuhan University, Wuhan 430079, China;

4. Key Laboratory of Digital Mapping and Land Information Application, Ministry of Natural Resources, Wuhan University, Wuhan 430079, China;

5. Collaborative Innovation Center of Geospatial Technology, Wuhan University, Wuhan 430079, China

中国是世界上地质灾害最严重、受威胁人口最多的国家之一。由于地质条件复杂、构造活动频繁,加之近年来受极端天气事件、地震、工程建设等因素的影响,崩塌、滑坡、泥石流等灾害频发,具有隐患多、分布广、突发性和破坏性强、防范难度大的特点[1]。各类地质灾害的发生不仅给经济、社会以及人民群众的生命财产安全造成了严重损失,也给国家应急减灾工作带来了巨大挑战[2]。

针对各类灾害风险交织叠加、易发多发的现状,中国部署实施了灾害风险调查和重点隐患排查等九项重点工程,推动建立了包括调查评价、监测预警、综合防治和应急响应体系等在内的高效科学的自然灾害防治体系,提高了全社会的自然灾害防治能力,取得了显著成效[3, 4]。但由于部分地区地理环境复杂,造成群死群伤、重大经济损失和严重社会影响的地质灾害事件仍年年发生,中国面对的地质灾害防治形势依然严峻[4]。根据中国的实际情况,许多专家学者也在地质灾害风险评价[5, 6]、灾害监测[7, 8]、预警预报[9, 10]、应急体系建设[11, 12]、应急管理[13]等方面进行了专项研究,但现阶段中国的综合防灾减灾仍停留在政策和理论研究阶段,缺少技术和行业应用层面的研究,需要增加科学减灾方面的研究和实践[14];其次,综合减灾示范县试点创建工作仍然存在诸多问题[15]。因此,在县级尺度上建设合理的防灾减灾体系模式对大部分地区的灾害防治工作具有很好的参考意义。

县域“地灾智治”模式是一套针对县域地质灾害综合防治的数智化解决方案。本文阐述了县域“地灾智治”的模式特色、技术框架、部门应用和综合成效4个方面的核心内容,并以浙江省临海市的实际应用场景为例,展现了灾害防控体系数字化、智能化建设的发展趋势。

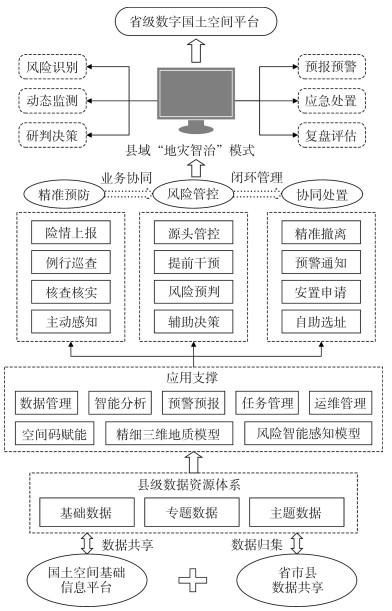

1 模式特色作为空间治理的基层单元,县域地质灾害治理应着眼于“人防+技防”的地方实践,聚焦于打造集成、精准和高效的核心特色,达成从“人防”到“智防”,再到“智治”的地灾防治转变。县域“地灾智治”模式的总体框架如图 1所示。

|

| 图 1 总体框架 Fig.1 Overall Framework |

1.1 集成

1)技术集成:多种高新技术综合运用。综合运用合成孔径干涉雷达(interferometric synthetic aper⁃ ture radar,InSAR)、机载激光雷达(light detection and ranging,LiDAR)、GIS、遥感、机器学习、北斗高精度定位、物联网、大数据、云计算和空间码等多种高新技术,构建“地灾智治”应用场景,提供集灾害识别、监测、分析、预报、预警和处置于一体的信息化、智能化、可视化服务,进一步提升地质灾害风险早识别、精确测、强预警、科学防、整体治、精细管能力。

2)数据集成:多源异构数据融合。归集数字高程模型(digital elevation model,DEM)、遥感影像等基础数据,永久基本农田、地下水等主题数据,灾害易发区、灾害风险防范区等专题数据,形成县域数据资源体系。该体系使数据从离散走向联合,并结合多模态时空大数据分析方法,分析孕灾环境感知大数据,从中发现灾害的内部联系和发展规律,展示和分析孕灾研究结果,从而帮助自然资源和应急管理部门更直观地了解灾害的发生规律、空间分布和影响因素,支撑决策和预警信息的发布。

3)业务集成:多跨协同业务模式。打通跨部门、跨层级系统,对接各个部门、系统间的数据接口,实现数据共享、流程重塑,形成横跨自然资源部门、气象部门、水利部门、交通部门等多个部门的集精准预防、风险管控、协同处置于一体的业务协同、闭环管理的业务模式,缩短数据获取时间,减少预警信息发布流程,解决多跨部门协作不畅的问题,使地质灾害预警更及时,为灾害撤离争取更多时间,最大程度地保障人民生命财产安全。

1.2 精准1)风险识别,助力精准预防。利用InSAR、LiDAR、GIS、遥感等技术开展高位远程滑坡、大型沟谷泥石流等重大风险识别验证,摸清地灾易发区的空间分布和灾害风险底数,实现空间领域精准分析,强化风险源头管理。同时,结合地形、土壤结构等灾害环境及气象、水文、历年台风影响等实时数据,进一步健全预防措施,及时感知风险变化,形成全方位、全过程、多层次、有效覆盖防灾减灾救灾各环节的自然灾害防治体系,减少甚至避免灾害发生,实现灾害精准预防。

2)动态监测,助力精准预警。通过高精度位移传感器、雨量监测计、地表裂缝监测计、地下水监测计等多种监测维度的智能监测感知设备,实时监测地表位移、降雨量、地表裂缝、地下水等孕灾因子在时间、空间上的变化,实现全面精准监测。同时,根据时空上地质环境发生的变化情况,结合灾害风险感知模型,仿真预测灾害的发展趋势、发生时间、发生规模,并在实地核实、专家研判后,进一步确定风险状况和等级,实现精准预警。

3)仿真预测,助力精准处置。利用云计算、大数据、物联网、二三维一体化GIS等技术,在中高风险隐患区开展钻探和三维地质建模,结合高风险灾害点工程数据模型与仿真预测模型进行模拟,获取灾害隐患风险区的立体地质构造信息,包括坡度、坡向、斜坡结构类型等数据,实现地质灾害影响风险判定和灾害影响仿真预测,结合地质灾害防治监测预警设备信息,对全域中高风险区域进行动态管控、提前部署、精准撤离、精准安置,实现精准处置。

1.3 高效1)地质灾害防治新流程,推动高效防治。充分应用数字化技术、数字化思维和数字化认知,实现“风险识别、动态监测、研判决策、预报预警、应急处置、复盘评估”的地质灾害防治新流程。基于县域高精度风险调查成果,关联坡面、农房等地灾影响因子,在全域范围主动感知疑似风险。同时,通过专家研判和实地核实进一步确定灾害风险的状况和等级,将风险信息推送至相关部门进行协同处置,实现闭环管控。该流程有助于促进隐患识别、风险防控和地灾防治能力的提升,提高地灾防治的综合效率。

2)灾害风险动态实时感知网络,推动高效预警。运用北斗高精度定位、大数据、物联网等技术,在已查明地质灾害隐患的防范区逐步建设齐备的地质灾害监测感知设备,并结合地质灾害风险智能感知模型,实现对崩塌、泥石流、滑坡、地面塌陷等地质灾害的实时监测和风险预警上报,提前知晓灾害等级、威胁范围、威胁人群和发生时间,切实提升地质灾害风险监测能力、预警能力、防范能力,实现高效预警。

3)多跨协同机制,推动高效处置。构建多跨协同、高效共治的业务机制,实时接收气象、水利等部门发布的降雨、台风等预警信息,提升数据获取速度;通过可视化平台对灾害数据进行分析与可视化表达,使数据可读、易发布;将空间码与风险码关联,向基层数字平台、风险区群众推送预警信息,指导精准撤离,打通基层防灾“最后一公里”,使预警预报信息更及时;将预警信息共享给应急、交通等部门,组织避灾撤离、指挥安全出行等工作,使决策更省时、应急处置更高效。

4)空间码赋能机制,推动高效管理。运用空间码技术将地质环境、工程建设等各类信息有机关联起来,经工作人员核查后,呈报专家研判,按照无风险到极高风险5个等级呈现绿、蓝、黄、橙、红5种颜色。管理部门可以根据判定结果实时调整防范区,实现灾害风险全域动态感知,实现一码全息、全环节贯通,形成“纵向到底、横向到边”的多级应用体系,缩短预报预警信息发布时间,减少技术人员需求,实现管理集约化、扁平化、高效化。

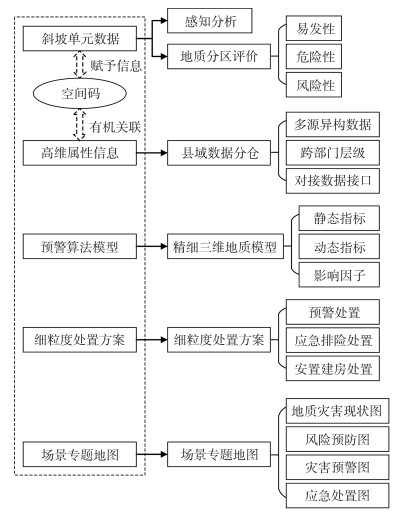

2 技术框架县域“地灾智治”模式技术框架由斜坡单元数据、高维属性信息、预警算法模型、细粒度处置方案和场景专题地图5个部分共同铸就,构成了地质灾害防治底座的“五个一”,如图 2所示。

|

| 图 2 底座构成 Fig.2 Base Composition |

2.1 一套优化斜坡单元数据

将地质灾害易发区划分为斜坡单元,通过空间码将斜坡单元与其他各类信息有机关联起来,建立一套优化的斜坡单元数据,实现一码全息、全数据联通。每个斜坡单元都被赋予了高维度的定性、定量属性信息。这些数据构成了地质灾害数据家底,以支撑地质灾害的智能化预测预警。

2.2 一组丰富高维属性信息汇聚、整理、融合自然资源、气象、水利、应急等多源异构数据,形成从大类到子类再到图层的县域数据资源体系。明确数据需求和数据项,打通跨部门、跨层级系统,对接数据接口,构建一组以空间码关联的丰富高维属性信息。

2.3 一个智能预警算法模型基于高精度风险调查成果和精细化三维地质模型,结合县域地质环境的特征,选取多个静态指标、动态指标和影响因子,建立智能灾害预警模型,预测人为工程活动引发地质灾害的概率,实现疑似风险的提前发现。通过“地灾智治”感知模型库,实现地灾风险主动感知,为灾害风险主动识别、预警、撤离、管控、安置、治理等提供决策支持。

2.4 一系列细粒度处置方案针对地质灾害源头管控、预防预警、人员撤离、灾后安置等多个阶段,制定相关管理办法、协同流程和风险主动感知、分析机制,形成一系列细粒度、具有实际指导意义的处置方案,包括指导风险区群众精准撤离的预警处置、针对紧急险情安排实地调研反馈的应急排险处置、实现智能选址的安置建房处置等。

2.5 一系列场景专题地图针对灾害应急场景的全面性、专题性和复杂性,根据灾前、灾中和灾后的场景大数据,设计一系列不同阶段、全方位、多角度的灾害场景专题地图,包括地质灾害现状图、风险预防图、灾害预警图、应急处置图等,满足应急处置对地图的需求,有效辅助相关部门进行决策分析。

3 部门应用“地灾智治”模式的建设为加快推进应用迭代升级、全面提升灾害综合防治能力创造了条件,为后续扩展数据共享利用、城市地质风险防控、国土空间生态修复等应用提供了数据和技术支撑。

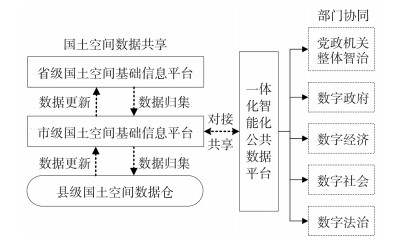

3.1 数据共享利用通过统一的国土空间数据资源体系,建立数据共享交换机制,根据不同的数据与应用场景,采用不同的数据更新方式,实现县级“地灾智治”数据仓与市级、省级国土空间基础信息平台的对接。当一级数据更新时,变化信息会被及时共享交换至其他层级,实现数据的纵向联动更新。同时,通过市级国土空间基础信息平台共享交换,实现与相关部门的协同,在坚持安全的前提下,最大程度共享国土空间数据资源,满足党政机关整体智治、数字政府、数字经济、数字社会等对国土空间数据的应用需求。数据共享流程如图 3所示。

|

| 图 3 数据共享流程 Fig.3 Flow Chart of Data Sharing |

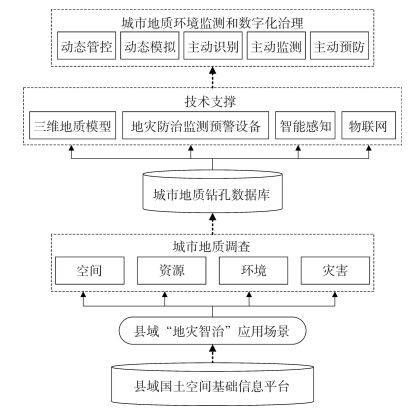

3.2 城市地质风险防控

在现有的国土空间数据资源基础上推进空间、资源、环境、灾害等多要素城市地质调查,建立城市地质钻孔数据库,并结合三维地质模型、智能感知等技术搭建城市重点地区的地下三维结构模型,动态掌握地质灾害点的变化。同时,结合现有灾害防治监测预警设备,针对地面沉降、岸线侵蚀淤积构建城市地质环境监测物联网,动态模拟不同的地质灾害情况,并主动感知、识别、监测地下空间可能存在的风险,实现对城市重点地区地下结构的动态管控,推动对城市地下地质环境的监测和数字化治理。城市地质风险防控应用流程如图 4所示。

|

| 图 4 城市地质风险防控流程 Fig.4 Prevention and Control Process of Urban Geological Risk |

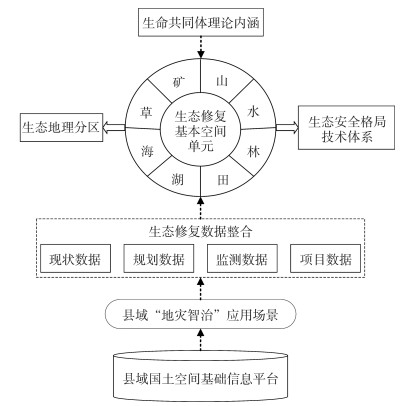

3.3 国土空间生态修复

依托地理学、生态学及景观生态学等多学科,明晰“山水林田湖海草矿”等多要素综合的一体化生态修复基本空间单元划分方法,整合国土空间生态修复所需要的现状数据、规划数据、监测数据等,使其空间化、信息化、可视化,进一步构建生态地理分区和生态安全格局技术体系,为生态修复选址提供技术支撑。同时,综合利用多种高新技术进行生态修复工程中期和后期的监测预警,保证生态修复工程顺利进行,为项目选址、智能化应用专题等奠定基础,也为实现多部门项目聚焦、政策与资金聚合提供支撑。国土空间生态修复流程如图 5所示。

|

| 图 5 国土空间生态修复流程 Fig.5 Process of Territory Ecological Restoration |

4 综合成效

县域“地灾智治”模式围绕灾害风险识别、监测、预防、管理等环节建设,有针对性地分类施策、弥补短板,在地灾防治数智化发展、城市可持续发展和生态环境保护等方面提升了综合防治减灾能力。

4.1 创新数字赋能,助力地灾防治高质量发展县域“地灾智治”模式以保障人民生命财产安全为目标,以防范化解地质灾害风险为主线,以包括空间码赋能“地灾智治”、智能感知模型赋能地灾风险动态感知等在内的数字化赋能为驱动,实现了全域风险主动感知、全面工程隐患管控、全链业务协同贯通,形成了地灾防治数智化闭环管理的新格局。该模式全面提升了地质灾害隐患的发现识别能力和风险防控水平,促进了防灾、减灾、救灾能力的提升,大幅提高了地质灾害“整体智治”的水平,可有效助力未来全省乃至全国的地质灾害防治的高质量发展。

4.2 扩展可用土地,助力城市可持续发展县域“地灾智治”模式将地质灾害防治与土地开发利用紧密结合起来,全流程防治地质灾害隐患,通过风险识别找到可利用的土地资源,为土地分区管制提供可靠依据,减少城市地质灾害造成的经济损失。合理规划城镇化发展中的土地资源,加强监督管理,从地灾防治角度对土地资源的合理开发进行分析,并针对重点建设区域,采取针对性的部署和规划,不断提升土地资源利用率,保障其结构更加完善、布局更加合理、功能更加显著,进一步提升城镇化服务水平,稳步加快城市化发展步伐,做到改善民生和加快转型同步推进,走上可持续发展道路。

4.3 守护绿水青山,助力生态环境保护县域“地灾智治”模式实现了全链条业务协同贯通,将自然资源、气象、水利、应急和交通等多部门的核心业务紧密关联起来,建立了一套高效科学的自然灾害防治体系。该体系有利于在全社会营造生态环境保护氛围,调动公民保护生态环境的积极性,培养地质灾害防治和生态环境保护人才,为守护国家绿水青山打下坚实基础。生态环境修复是一项长期工作,地质灾害防治应当在做好施工环境控制的同时采取适当的地质环境保护措施,在经济建设的同时加强地质灾害防治,实现经济效益与社会效益的双向提升,既符合国家产业经济发展目标,也对生态环境修复及人民生命财产安全保护具有重要意义。

5 “地灾智治”临海市应用实例临海市地处浙江东部沿海,是浙江省辖市,台州副中心城市。区域内自然作用强烈,地貌类型复杂多样,形成了三面环山、一面靠海的地貌格局。临海市属亚热带季风气候,夏秋之交台风活动频繁,容易引发地质灾害,是浙江省受台风影响最严重的地区之一[16]。

针对实际情况,临海市开展了“地灾智治”应用场景建设,如图 6所示。从完善数据归集、推进业务再造、谋划场景应用入手,融合了基础地理时空数据和地质灾害专题数据,通过综合运用空间码、精细化三维地质模型、风险智能感知模型、应急处置方案和场景专题地图,打造了精准预防、风险管控、协同处置3个地质灾害防治特色应用场景,实现了灾害风险动态感知、群众撤离精准预警和多跨协同合力智治,解决了地质灾害工程的基层堵点、管理痛点和技术难点,打造了临海市的“地灾智治”模式。“地灾智治”模式在临海市的应用有效防范化解了重大自然灾害风险,最大限度地减少了灾害造成的人员伤亡和财产损失,打造了“整体智治”新格局,为全国县域“地灾智治”的应用建设提供了参考。

|

| 图 6 临海市“地灾智治”应用场景 Fig.6 Application Scenario of Intelligent Management of Geological Disasters in Linhai |

6 结束语

从“人防”到“智防”,再到“智治”,县域“地灾智治”模式充分运用人工智能、云计算、大数据等新一代技术,通过地灾综合大数据调查分析,借助相关算法模型,以防范化解地质灾害风险为切口,通过空间码赋能机制,实现了风险防治的动态评估、快速响应及应急指挥,推动了地灾防治从静态管理向动态管控、从被动防治向主动防控、从部门主导向多跨协同的转变。基于该模式,临海市形成了一套科学高效、闭环管理的数智化地质灾害防控体系。该体系通过提升地质灾害风险识别、预测、预警、预防、治理、管理能力,有效提高了政府源头管控治理能力和跨部门协同办公效率,为全省乃至全国的地质灾害防治提供了一套可参考、可推广的“地灾智治”样本。

| [1] |

徐绍史. 全面提升我国地质灾害防治水平: 贯彻落实《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》[J]. 中国应急管理, 2011(6): 11-16. |

| [2] |

庞陈敏. 我国防灾减救工作面临的形势与任务[J]. 中国减灾, 2014(21): 12-15. |

| [3] |

钟开斌. 党的十八大以来党领导我国防灾减灾救灾事业开启新篇章[J]. 中国减灾, 2021(13): 22-29. DOI:10.3969/j.issn.1002-4549.2021.13.006 |

| [4] |

刘传正, 陈春利. 中国地质灾害防治成效与问题对策[J]. 工程地质学报, 2020, 28(2): 375-383. |

| [5] |

齐信, 唐川, 陈州丰, 等. 地质灾害风险评价研究[J]. 自然灾害学报, 2012, 21(5): 33-40. |

| [6] |

冯凡, 唐亚明, 潘学树, 等. 不同尺度下地质灾害风险评价方法探讨: 以陕西吴堡县为例[J]. 中国地质灾害与防治学报, 2022, 33(2): 115-124. |

| [7] |

谭行, 蒋健, 陈炜, 等. 分布式GNSS地质灾害实时监测系统设计[J]. 测绘地理信息, 2020, 45(6): 118-123. |

| [8] |

张崇军, 王星, 张二钢, 等. 无人机滑坡地质灾害监测技术及应用研究[J]. 测绘地理信息, 2021, 46(S1): 319-321. |

| [9] |

岳建伟, 王斌, 刘国华, 等. 地质灾害预警预报及信息管理系统应用研究[J]. 自然灾害学报, 2008, 17(6): 60-63. |

| [10] |

杨强根, 王晓蕊, 马维峰, 等. 基于微服务架构的地质灾害监测预警预报系统设计[J]. 地球科学, 2021, 46(4): 1505-1517. |

| [11] |

刘传正, 陈红旗, 韩冰, 等. 重大地质灾害应急响应技术支撑体系研究[J]. 地质通报, 2010, 29(1): 147-156. |

| [12] |

郝明, 牛瑞卿, 张建龙, 等. 基于北斗卫星的地质灾害应急救援保障体系及其在丹巴地区的应用[J]. 桂林理工大学学报, 2016, 36(3): 471-477. |

| [13] |

黄露, 谢忠, 罗显刚. 3S技术在突发地质灾害应急管理中的应用[J]. 测绘科学, 2016, 41(11): 56-60. |

| [14] |

杨月巧, 袁志祥, 孔锋, 等. 中国综合减灾发展趋势研究[J]. 灾害学, 2021, 36(1): 139-144. |

| [15] |

俸锡金. 综合减灾示范县创建试点的政策分析[J]. 中国减灾, 2018(11): 10-13. |

| [16] |

郁珍艳, 高大伟, 樊高峰, 等. 浙江省临海市台风灾害风险评估与区划[J]. 第28届中国气象学会年会——S12热带气旋, 厦门, 2011. |

2023, Vol. 48

2023, Vol. 48