| 开发政策视角下武汉1973—2018年湖泊时空演变研究 |

2. 武汉大学数字城市研究中心,湖北 武汉,430072

2. Research Centre for Digital City, Wuhan University, Wuhan 430072, China

城市湖泊作为城市生态系统的一个关键组成部分,在调节气候、防洪蓄水、生态旅游、水源提供等方面为城市可持续发展提供重要的发展动力[1]。但随着城市人口的不断集聚和社会经济的迅速发展,城市建设用地快速扩展[2],城市化对湖泊水质和面积[3, 4]及其生态系统[5, 6]价值的干扰日益严重。近年来武汉市内涝频发,遭遇暴雨时更是出现全城严重内涝,体现了湖泊面积的萎缩对湖泊蓄滞功能的削弱,给城市治理以及湖泊保护提出新的要求。

系统描述城市区域湖泊演变特征是城市湖泊研究、治理的基础。以往的研究因为数据获取条件的限制主要聚焦于大尺度的区域如武汉城市圈[7]、小尺度的单个片区[8]、单个湖泊演变描述[9],而对于城市内部湖泊面积的时空演变特征的系统性研究相对较少。近年来,因为遥感技术的发展,城市湖泊变化问题的相关研究大多基于景观和生态视角,从湖泊面积、周边土地覆盖、湖泊分形维数[10, 11]的时序变化对湖泊的变化进行监测。湖泊研究的数据来源由以往工作效率低的实地调查向卫星遥感监测反演转变[12],从而为实现城市范围内大样本、长时序、多尺度以及周期性的湖泊演变研究提供数据来源。

在城市湖泊研究中,为了适应城市发展规律,需要从贴近城市开发的视角来研究原因。城市土地开发是人类活动作用于城市空间的最直观表现形式[13]。从土地资源利用角度出发,政府通过土地所有权的划分方式、土地使用功能、强度和使用方式的调节[14],实现对于城市功能和社会生产活动的组织,从而对城市湖泊演变产生了基础性和决定性的影响。

本文选取武汉市1973—2018年的遥感影像,进行土地利用分类,提取武汉市范围内湖泊水面和建成区信息,探究武汉市不同发展圈层的湖泊水体演变特征;并结合不同时期水体周边建设用地占比变化以及政策发展定位和土地制度的转变,探讨城市开发对城市湖泊演变的影响机制,从而更加直观地发现城市湖泊与城市发展的关系与意义,为城市湖泊资源的合理利用和生态保护提供科学依据。

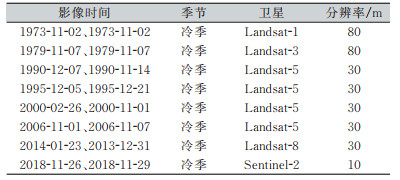

1 数据与方法 1.1 数据来源及预处理武汉市位于长江与汉水交汇处,被誉为“百湖之市”,城市水域面积占总面积的1/4。本文主要采用来自于美国地质调查局的Landsat系列卫星和Sentinel-2系列卫星的遥感影像数据(见表 1)。为了降低汛期水位变化对于湖泊提取的影响,本文所采用的遥感数据时间节点均为11月—3月(冷季),影像质量完好无云层覆盖。对影像数据进行系统辐射校正、地面控制点几何校正和DEM(digital elevation model)地形校正以及辐射定标和大气校正预处理。

| 表 1 采用影像信息汇总 Tab.1 Aggregation of Remote Sensing Image Used |

|

1.2 湖泊及土地利用

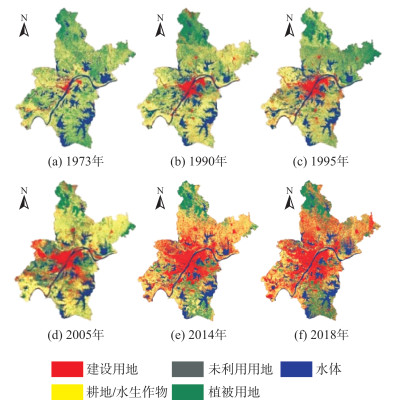

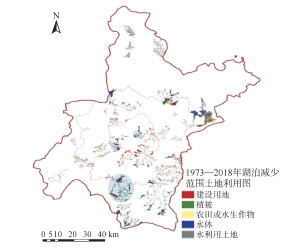

利用随机森林方法对遥感影像用地进行分类。根据《中国资源环境遥感宏观调查与动态研究》报告,结合研究计划具体情况,将武汉市的土地利用类型进行归并处理,最终确定5个土地利用类型:水体、建设用地、自然植被、耕地/水生植物和未建设用地,并生成武汉市不同时期湖泊面积矢量数据和不同时期土地利用分类图(见图 1),最终分类结果的分类精度都在90%以上。并通过人工修绘得到武汉45年来的58个重点湖泊数据。考虑到1979年处在1978—1983年全国6年大旱的自然灾害中,受到旱灾影响,1979年武汉市的湖泊数据在面积演变分析中存在异常值,其值是代表性削弱,后续分析将避开其异常波动。

|

| 图 1 1973—2018年武汉市土地利用解译图 Fig.1 Interpretation Map of Satellite Images of Land Use in Wuhan from 1973 to 2018 |

2 结果与分析 2.1 武汉城市湖泊时间演变特征

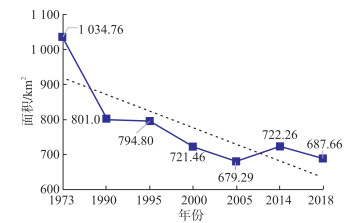

1973—2018年,武汉市58个重点湖泊的面积整体呈现下降趋势,从1 034.76 km2减少到687.66km2,水面降幅达到33.54%,减少了347.10 km2,如图 2所示。各个重点湖泊相较于1973年都有不同程度的面积萎缩。湖泊面积变化有较为明显的阶段性,可以大致划分为3个阶段:第1阶段(1973—1990年)为湖泊面积锐减阶段,由1973年的1 034.76 km2减少到1990年的801.01 km2,减少面积233.75 km2,减少了22%。第2阶段(1990—2005年)为湖泊缓慢减少阶段,1990—1995年湖泊面积少量减少约6 km2, 1995—2005年间持续减少,从794.80 km2减少到679.29 km2,减少面积115.51 km2,减少了约15%。第3阶段(2005—2018年)为湖泊面积波动向好阶段,2005—2014年间湖泊面积增长约42.97 km2,虽然2014—2018年间湖泊面积仍有所减少,但2018年水体面积仍比2005年高,呈现整体面积增长趋势。

|

| 图 2 武汉市1973—2018年湖泊面积演变情况 Fig.2 Changes in Lake Area in Wuhan from 1973 to 2018 |

第1阶段:1973—1990年,湖泊面积锐减阶段。这个阶段我国处在计划经济和改革开放初期,城市进入大规模开发建设阶段,城市建成区快速蔓延。城市湖泊由于其规模较大、空间位置不可移动的特性,在城市开发建设的要求下,部分湖泊与湖泊之间、湖泊与河流之间,如果不进行部分水面填湖,城市无法进行经济且紧凑的开发。为搭建良好的城市发展结构,填湖造陆的现象频发,如沙湖和东湖之间、沙湖和长江之间。

第2阶段:1991—2005年,湖泊持续减少阶段。在前期城市开发建设大框架构建好的基础上,城市发展过程中房地产开发商基于经济利益最大化的原则,选择开发建设生态价值高、景观资源丰富的滨湖区域,且由于交通网络布局的不完善,不足以支撑城市飞地式建设发展,使得城市建成区湖泊滨湖空间进一步被挤占。

第3阶段:2006—2018年,湖泊面积波动向好阶段。这个阶段城市开发走向转型期,城市出现更新,都市发展区和远城区出现扩张式发展。一方面靠近城市中心的湖泊得到湖泊连通等整治修复;另一方面在高质城镇化背景下,新区开发发展过程中注重湖泊保护。

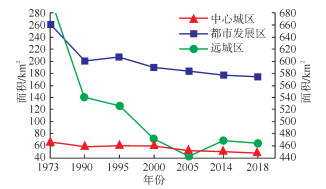

2.2 武汉城市湖泊空间演变特征根据武汉市土地开发建设方向与模式的不同将武汉市湖泊分为中心城区(武汉市三环以内)湖泊、都市发展区(武汉市三环到四环之间)湖泊和远城区(武汉市四环以外)湖泊。不同圈层湖泊面积变化图如图 3、图 4所示。武汉市中心城区减少的湖泊面积为22.99 km2,其中三环内的东湖湖泊面积减少最多,水面减少6.07 km2;都市发展区减少的湖泊面积为134.05 km2,其中江夏区的汤逊湖湖泊面积减少最多,水面减少18.61 km2;而远城区减少的湖泊面积为218.54 km2,其中新洲区的涨渡湖湖泊面积减少幅度最大,水面减少66.37 km2。

|

| 图 3 武汉市不同圈层湖泊面积变化折线图 Fig.3 Line Chart of Lake Area Change in Different Circles in Wuhan |

|

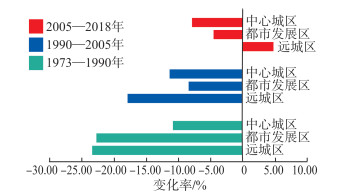

| 图 4 武汉市分圈层各时期湖泊面积变化率 Fig.4 The Change Rate of Lake Area in Dif-ferent Circles and Different Periods in Wuhan |

3个圈层中湖泊面积整体呈现下降趋势,具体演变特征表现出空间差异性。1973—1990年间,3个圈层湖泊面积均出现大量下降,其变化幅度为:远城区 > 都市发展区 > 中心城区,远城区湖泊面积减少约23.58%。1990—2005年间,远城区湖泊面积下降幅度仍然最大,超过15%,中心城区下降幅度相较于1973—1990年有所增加,都市发展区湖泊面积减少幅度大大下降。2005—2018年间,中心城区和都市发展区湖泊面积下降幅度都在减小,远城区还出现了湖泊面积的正向增长。

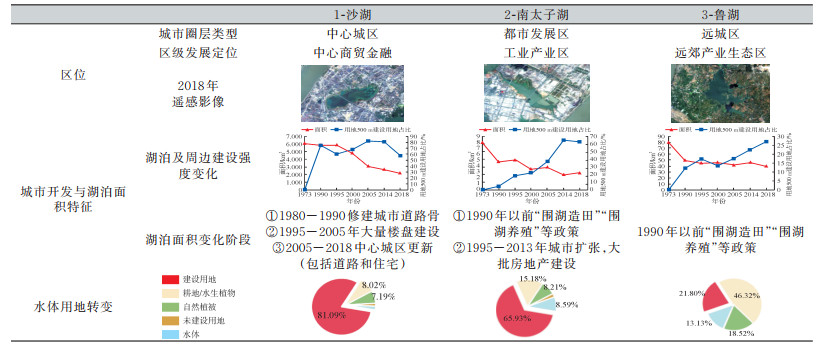

2.3 不同圈层典型湖泊面积演变特征为探究不同发展圈层上的湖泊对城市开发的响应特征,对中心城区、都市发展区、远城区分别选择一个湖泊面积演变特征明显的典型湖泊(见图 5),进行单个湖泊的面积以及周边建设强度、水体用地转变的特征分析(见表 2)。可以发现:(1)3个典型湖泊周边建设用地不断增加,其中中心城区湖泊周边建设用地在2005年达到峰值80%左右,在2005—2014年间相对稳定,之后有下降的趋势;都市发展区湖泊周边建设用地在2014年达到峰值60%左右,之后相对稳定;远城区湖泊周边建设用地在2000—2018年一直以较高速率增加。(2)中心城区湖泊面积快速下降出现在1995—2005年;都市发展区湖泊面积在1973—1990年和1995—2014年两个阶段都有较大幅度的下降;远城区湖泊则是在1973—1990年出现大幅下降,之后基本稳定发展。(3)3个典型湖泊水体面积的减少与周边建设用地的增多有着紧密的关系,在时间上呈现同步性。(4)1973—2018年间湖泊水体用地转变情况与湖泊所在区位的发展定位有很大关系,处于中心商贸金融的沙湖有81%转变为建设用地;位于都市发展区的南太子湖有约66%转变为建设用地;而位于远城产业生态区的鲁湖仅有不到22%转变为建设用地。

|

| 图 5 3个典型湖泊面积演变特征 Fig.5 Three Typical Lake Area Evolution Characteristics |

| 表 2 典型湖泊演变特征对比 Tab.2 Comparison of Variation Characteristics of Typical Lakes |

|

3 城市开发对湖泊水体演变的影响路径

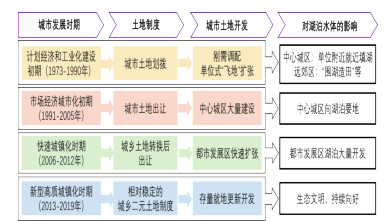

城市用地开发过程本质上是对土地的开发权和使用权的重新分配;对城市开发的控制和引导实质上是对城市建设和土地资源的重新配置[15]。在城市开发的整个过程中通过对土地所有权的划分方式、土地使用功能、强度和使用方式的调节而对城市湖泊面积产生基础性和决定性的影响。1973年以来城市发展战略大约经历了由计划控制-市场经济初期-快速城镇化-城乡统筹-城乡一体化融合的模式转变(见图 6)。

|

| 图 6 城市开发对湖泊水体演变的影响模式总结 Fig.6 Summarization of the Influence Model of Urban Development on the Evolution of Lake |

3.1 1973—1990年“土地划拨-刚需调配-工业区就近填湖”开发模式

1982年的《中华人民共和国宪法》明确规定,“城市的土地属于国家所有”。在此背景下城市土地作为城市重要的生产资源,为工业生产提供近乎为零的土地使用成本。地方政府将土地划拨给单位使用,用以建设工厂、住房以及其他所需的生活设施,形成“土地划拨-刚需调配”的土地开发模式。在土地无偿划拨使用的制度下,各用地单位所有土地的空间区位和面积与该单位的行政级别和规模密切相关。宏观政策上偏重于城市基础工业建设。城市划拨用地以工业用地为主,住房按计划进行实物分配,常常出现在工业区就近划拨建设生活和公共服务设施中,在城市中心城区“工业区就近填湖”。该阶段城市都市发展区以及远城区则主要是受“人定胜天”等思想的影响,“围湖造田”等开发热潮导致了湖泊水体面积的大幅下降。

3.2 1991—2005年“土地出让-商品扩张-向湖泊要地”开发模式随着1978年以来的改革开放,市场经济改革也推动了土地制度改革。20世纪80年代末深圳、上海、广州等地试行土地批租,城市土地开始走向国家所有制下的所有权、使用权“两权分离”。1988年,全国人大常委会修订了《中华人民共和国土地管理法》,明确“国有土地和集体所有用地土地使用权可以依法转让,依法实行国有土地有偿使用制度。”20世纪90年代中期,住房商品化改革进一步推动国有划拨用地改造。在这一阶段,土地开始成为重要的“商品”,土地的生产属性逐渐转变为城市发展资源。

在城市开发过程中,一方面武汉市政府对中心城区土地进行整理规划、招拍挂,不断提升土地价值,同时也推动着房价的高涨,房价高涨也在反向吸引着更多的开发商打着城市发展的旗号不断侵占着城市湖泊水体,“向湖泊要地”以攫取暴利。另一方面城市不断向外围扩张,都市发展区的湖泊也逐步被侵占。

3.3 2006—2012年“城乡土地转型-郊区土地商品化-侵占城郊湖泊”开发模式中国加入世界贸易组织后,对外开放和经济体制改革力度进一步加强。2004年,全国人大常委会对《中华人民共和国土地管理法》作出修改,规定“国家为了公共利益的需要,可以依法对土地实行征收或者征用并给予补偿”。政府可以将农业用地和非建设用地征收为国有用地。在房地产市场日趋繁荣和“土地财政”等多重刺激下,尽管出台有耕地保护等政策,但大量耕地、湖泊等非建设用地在这一时期仍然转换为城市用地。

武汉市政府将大片“生地”转化为“熟地”,然后再以出让的形式转给各开发商。城市都市发展区土地成为城市政府土地招商的产品,出现工业园区建设和房地产开发热潮,侵占湖泊用地事件频发。同时由于都市发展区土地征用成本较低,故成为城市扩张的重要土地市场。

3.4 2014—2018年“土地控制-生态效益优先-绿色发展”开发模式进入城市化高质发展时期,城市不仅是工业生产的场所,还是居民生活和消费的场所。城市发展不是单纯的工业区扩张和房地产建设,武汉市进入存量发展阶段,同时对于城市湖泊用地的保护条例细则开始出台,以及2012年“十八大”报告明确提出新型城镇化建设方针,2012年12月召开的中央经济工作会议首次正式提出“把生态文明理念和原则全面融入城镇化全过程,走集约、智能、绿色、地毯的新型城镇化道路”。

中国社会经济发展模式及土地利用方式经历深刻改革,“生态文明”“湖泊保护”等成为指导城市发展的重要理念,在新型城镇化建设路径下,城市中心城区和都市发展区湖泊水体实现相对平稳发展。

4 结束语本研究利用多时相遥感影像监督分类提取土地利用信息,动态监测了1973—2018年间武汉市湖泊面积的时序变化,并选取典型湖泊结合周边用地信息探讨了城市圈层式扩张过程中因为土地开发政策的变化而造成的湖泊时空演变,为可持续发展的城市湖泊精细治理提供了依据。主要结论如下:

1) 1973—2018年的45年间武汉市重点湖泊面积整体呈现下降趋势,整体萎缩了33.54%,从原来的1 034.76 km2减少到687.66 km2。

2)武汉市湖泊面积变化规律呈现明显的空间异质性。具体表现为远城区和都市发展区湖泊面积下降幅度明显大于中心城区。同时城市发展各圈层的湖泊快速下降时间段不同,同时期3个圈层的湖泊面积变化差异明显。

3)典型湖泊水体面积的减少与周边建设用地的增多在时间上呈现同步性。中心城区湖泊主要在1995—2005年城镇化初期变化较大,同期建设用地占比迅速增加至接近饱和的状态;都市发展区湖泊面积变化以及建设用地变化最快的时间为2005—2014年快速城镇化时期,并且建设用地在2014年达到峰值;远城区湖泊周边建设用地从2000年以来一直在增加,水体面积有较小的下降。

4)城市湖泊面积变化的时空异质特征和城市开发的不同阶段相适应,城市土地开发政策层面对于城市湖泊保护是必要的也是可行的。要从城市发展规划制定的根本上出发,对城市湖泊进行针对性的监测治理,结合湖泊所在区域的发展模式、产业类型和人口强度等因素,根据湖泊城市功能定位,划分不同湖泊发展演变类型,提出合理的湖泊城市发展策略。

| [1] |

中国湖泊现状及面临的重大问题与保护策略[J]. 湖泊科学, 2010, 22(6): 799-810. |

| [2] |

Henny C, Meutia A A. Urban Lakes in Megacity Jakarta: Risk and Management Plan for Future Sustainability[J]. Procedia Environmental Sciences, 2014, 20: 737-746. DOI:10.1016/j.proenv.2014.03.088 |

| [3] |

1990年代以来武汉城市湖泊的保护利用问题研究[J]. 环境科学与管理, 2013, 38(6): 38-45. |

| [4] |

基于RS与GIS的武汉城市湖泊演化研究[J]. 生态环境学报, 2012, 21(9): 1588-1593. DOI:10.3969/j.issn.1674-5906.2012.09.013 |

| [5] |

生态线控制线内建设用地空间随机性及合理性测度[J]. 测绘地理信息, 2019, 44(2): 25-28. |

| [6] |

基于地理国情的生态系统结构时空演变研究[J]. 测绘地理信息, 2020, 45(4): 1-6. |

| [7] |

1994—2015年武汉城市圈湖泊演变规律及驱动力分析[J]. 生态与农村环境学报, 2020, 36(10): 1260-1267. |

| [8] |

1987—2016年武汉城市湖泊时空演变及其生态服务价值响应[J]. 生态学报, 2020, 40(21): 7840-7850. |

| [9] |

1986—2015年青藏高原哈拉湖湖泊动态对气候变化的响应[J]. 自然资源学报, 2021, 36(2): 501-512. |

| [10] |

流域水环境遥感研究进展与思考[J]. 地理科学进展, 2019, 38(8): 1182-1195. |

| [11] |

长江流域生态系统格局演变及驱动力[J]. 生态学报, 2018, 38(3): 741-749. |

| [12] |

京津冀城市群生态空间冲突时空演变研究[J]. 测绘地理信息, 2021, 46(5): 88-92. |

| [13] |

面向生态文明建设的土地价值认知反思与重塑[J]. 中国土地科学, 2020, 34(4): 10-17. |

| [14] |

土地制度与政策: 城市发展的重要助推器——对中国城市化发展实践的观察与思考[J]. 城市规划学刊, 2011(1): 25-29. |

| [15] |

从在地化、去地化到再地化: 中国城镇化进程中的人地关系转型[J]. 地理科学进展, 2021, 40(1): 28-39. |

2022, Vol. 47

2022, Vol. 47