| 武汉市近20年土地利用/覆被变化遥感监测与分析 |

2. 中国矿业大学环境与测绘学院,江苏 徐州,221116

2. School of Environment and Spatial Informatics, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221116, China

土地是人类生存和发展的基本自然资源,也是重要的物质基础[1]。土地利用/覆被变化(land use/cover change, LUCC)是全球变化研究最活跃的领域之一,土地利用是指人类对土地进行开发利用有目的性的活动,强调土地的社会经济属性;土地覆被是指地球表层的自然状态或覆被状况,侧重土地的自然地理特征[2, 3]。人类活动对自然环境的影响愈发深远,而土地利用变化则是这种影响的重要表现之一,其结果是地表覆被状况的改变[4]。LUCC是导致全球变化的关键因素之一,是一个范围逐渐扩大、影响日渐深远的过程。在不同尺度的LUCC研究中,由城市化进程导致的区域LUCC让人尤为关注[5]。

卫星遥感技术的快速发展使得利用遥感技术监测多尺度土地利用变化成为可能,节省了大量人力物力,提高了土地利用变化监测的效率。李一琼等[6]利用1995—2015年的苏州市Landsat影像,揭示了苏州市20年来土地利用数量与结构的变化及其空间分布特征;杨爱民等[7]通过建立土地利用时空变化图谱,分析了玛纳斯河流域土地利用变化的特征;Liu等[8]基于1992—2015年的土地利用数据,利用热点分析法揭示了甘肃省土地利用的空间变化;Yang等[9]以吉林省镇赉县为例,利用Landsat影像,采用强度分析法揭示该区域1932—2005年的LUCC的时空分布特征,探讨了不同时期土地利用变化过程的模式。

当前,中国城市化进程发展较为迅速,而城市作为经济发展的核心与区域发展的引擎,其对土地利用变化发挥着较大牵引作用。作为高度发达的空间形态,城市的土地利用变化突出表现为空间的扩张与格局的变化[10, 11]。武汉市是长江流域的核心城市之一,是中部的中心城市。2006年,国务院出台“中部崛起”战略,将武汉市列入其中。自此,武汉市在中部的战略地位逐渐提高。2010年,国家“十二五规划”将武汉城市圈作为重点发展区域,进一步凸显武汉市的战略地位。2016年发布的《长江经济带发展规划纲要》中强调充分利用长江黄金水道的价值,发挥沿江城市的核心作用,提升武汉市的引领功能,进而打造绿色发展长廊,使得武汉市在长江经济带中的战略地位凸显。但是,近年来随着城市化进程的加快,武汉市土地利用出现不合理与不集约等问题,城市内部密集的人口和产业给生态环境的可持续发展带来了巨大压力。因此,本文借助土地利用动态度揭示武汉市2000—2019年土地利用的动态变化特征,并结合土地利用状态指数探讨该区域土地利用的状态,以期为推动区域经济与生态协调可持续发展提供数据支持与科学依据。

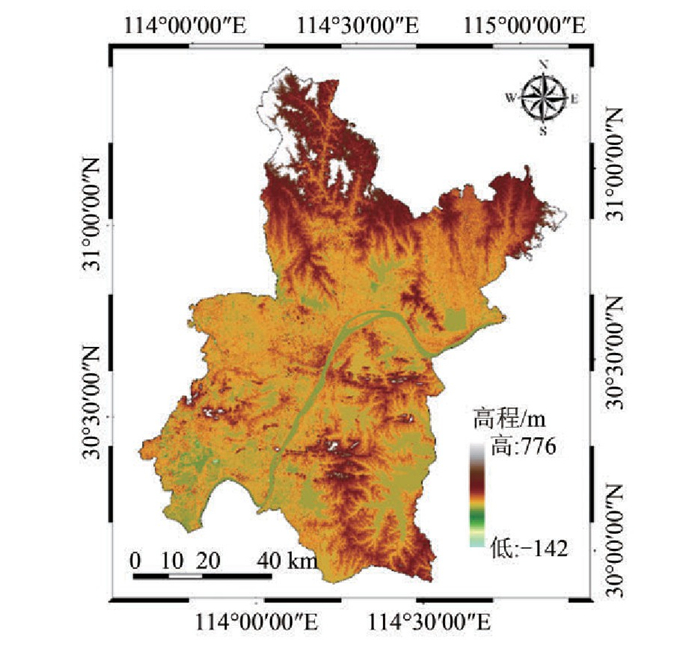

1 研究区概况武汉市位于湖北省东部,是湖北省的省会、长江中游重要的城市;北依黄冈市,东临鄂州市,南边与咸宁市接壤,西部与孝感市紧邻,是湖北省的核心城市,素有“九省通衢”之称。截至2019年,武汉市面积约8 569.15 km2,常住人口1 121.20万人[12]。市内南部分布着接近东西走向的条带状丘陵,四周分布着密集的树枝状冲沟,市内有近百个湖泊星罗棋布,形成了水系发达、山水交融的多样化地形,其高程范围为-142~776 m,见图 1(图中三维曲面投影成平面,存在变形)。武汉市属于亚热带季风性湿润气候,具备雨量充沛、日照充足、四季分明的特点,年平均降水量为1 205 mm。

|

| 图 1 研究区地理位置 Fig.1 Geographical Location of the Study Area |

2 数据来源与研究方法 2.1 数据来源

本文使用的Landsat遥感影像来源于美国地质调查局(United States Geological Survey, USGS)网站(https://earthexplorer.usgs.gov/),包含2000年、2005年、2010年、2015年、2019年5期影像,各期影像云量均小于5%,且成像质量良好。各年份影像获取时间均在6~10月,在一定程度上降低了时间差异对LUCC的干扰。DEM数据来源于美国航空航天局(National Aeronautics and Space Adminis‐tration, NASA)航天飞机雷达地形测绘使命(shut‐tle radar topography mission, SRTM),武汉市矢量边界数据来源于国家基础地理信息中心(National Geomatics Center of China, NGCC)网站(https://www.ngcc.cn/)。

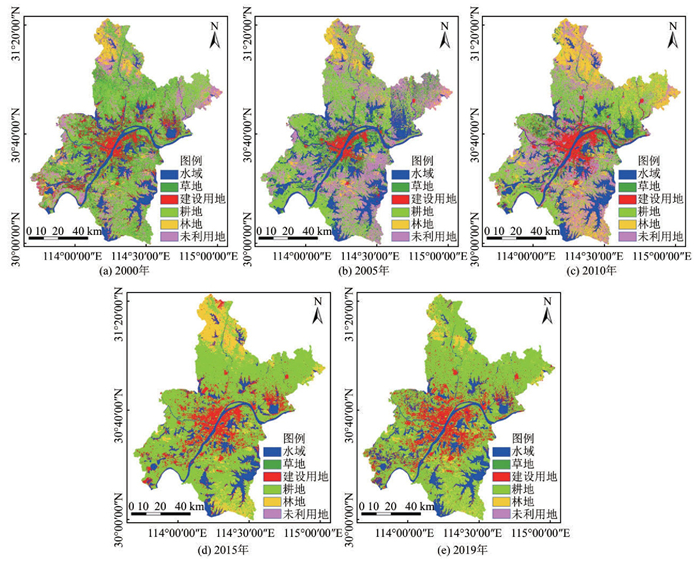

首先,对各期影像进行波段合成,Landsat 5、Landsat 7影像采用5、4、3波段合成,Landsat 8影像采用6、5、4波段合成,其空间分辨率均为30 m,投影方式为Krasovsky_1940_Albers;然后对各年份影像进行镶嵌;最后利用武汉市矢量边界对其进行裁剪,得到该地区各年份的影像。结合徐新良等[13]的中国土地利用/覆被数据分类体系,并考虑武汉市的实际地物分布与遥感影像的可解译性,本文将该区域的土地利用类型分为水域、草地、建设用地、耕地、林地和未利用地;采用支持向量机对遥感影像进行分类,分类结果见图 2。本文参考Google Earth高分辨率影像,在原始影像上随机选择数量充足、大致分布均匀的各土地利用类型样本进行精度评价,精度评价采用的是总体精度(overall accuracy, OA)和Kappa系数,各年份的总体精度分别为87.86%、85.74%、80.68%、83.04%、80.89%, Kappa系数分别为0.80、0.79、0.73、0.76、0.74;各年份分类结果的总体精度均大于80%, Kappa系数均优于0.7,表明分类结果良好,满足土地利用变化分析的要求。

|

| 图 2 武汉市2000—2019年土地利用空间分布 Fig.2 Spatial Distribution of Land Use in Wuhan from 2000 to 2019 |

2.2 研究方法

1)土地利用动态度。土地利用动态度从定量角度描述土地利用变化的幅度,从而揭示区域某种土地利用变化的强度[14, 15]。其表达式为:

| $ K = \frac{{{S_{{t_2}}} - {S_{{t_1}}}}}{{{S_{{t_1}}}}} \times \frac{1}{T} \times 100\% $ | (1) |

式中,K为某种土地利用类型的动态度;St1、St2分别是研究初期、研究末期某种土地利用类型的面积;T为研究时间间隔。

2)土地利用状态指数。土地利用状态指数揭示了某种土地利用类型的变化趋势和状态,对衡量区域土地利用程度有重要意义[16, 17]。数学模型为:

| $ P = \frac{{\Delta {S_{{\rm{in}}}} - \Delta {S_{{\rm{out}}}}}}{{\Delta {S_{{\rm{in}}}} + \Delta {S_{{\rm{out}}}}}} $ | (2) |

式中,P为某种土地利用类型的状态指数,其值域为[-1, 1];ΔSin为研究期内其他土地利用类型转化为第i类的面积;ΔSout为研究期内第i类土地利用类型转化为其他土地利用类型的面积。

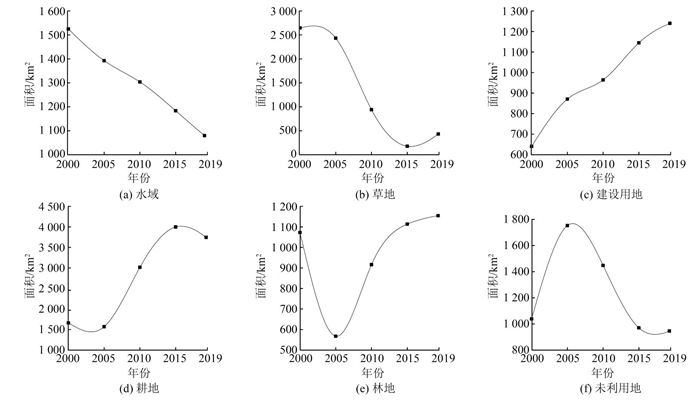

3 土地利用变化特征分析 3.1 土地利用类型数量变化对武汉市2000—2019年5期土地利用遥感解译数据进行统计分析,得到不同年份各土地利用类型的面积变化曲线,见图 3。分析可知,2000—2019年武汉市水域面积逐年减少,几乎呈现直线下降趋势,并且下降速度较为稳定;草地面积出现“剧烈减少-微弱增加”的现象,在2005—2010年降幅最大,在2019年有微弱增加的趋势;建设用地面积变化情况则与水域正好相反,呈现逐年增加的趋势,并且增加速度较为稳定;耕地面积总体表现为“剧烈增加-微弱减少”的趋势,并且增加速度在2005—2010年达到峰值,其面积相比2005年增加了92.14%,但2015—2019年其面积出现了微弱下滑的趋势;林地面积总体表现为“急剧减少-缓慢增加-稳定”的局面,其面积在2005年达到最低值,此后则是缓慢增加,在2015年之后基本保持不变;未利用地面积呈现“大幅增加-缓慢减少-稳定”的趋势,在2005年达到峰值,此后面积逐渐减少,在2015—2019年其面积基本保持稳定。

|

| 图 3 各土地利用类型面积变化 Fig.3 Area Change of Each Land Use Type |

3.2 土地利用动态度分析

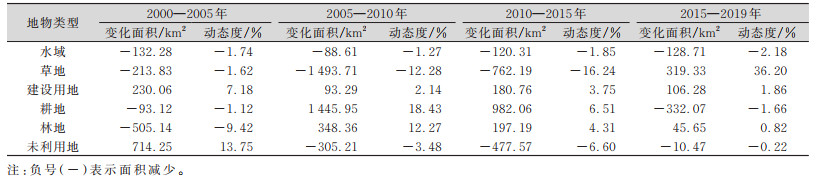

本文利用式(1)计算出各年份每种土地利用类型的变化面积及其动态度,结果见表 1。其中,水域的变化面积在各研究时间段内都为负值,表明水域面积呈逐年下降趋势,各个时间段动态度总体变化不大,变化幅度最大的为2015—2019年,值为-2.18%;草地面积在各时间段内也均呈现下滑趋势,下降幅度逐年增加,在2010—2015年期间,达到峰值-16.24%,仅在2015—2019年有增加趋势;建设用地面积表现出逐年增加的趋势,并且2000—2005年上涨幅度最快,面积增加了230.06 km2,动态度达到峰值,为7.18%,自此以后动态度较为稳定,没有出现大幅度变化;耕地面积呈现波动变化的趋势,总体呈现出“减少-增加-减少”的趋势,并且在2005—2010年间增加了1 445.95 km2,动态度达到峰值18.43%;林地面积总体呈先减少后增加的趋势,从2005年开始,增加面积逐渐减少,动态度直线下降;未利用地面积与林地面积变化趋势相反,呈先增加后减少的趋势,自2005年开始,面积变化均为负值,动态度在2015年达到最低值-6.60%。

| 表 1 2000—2019年武汉市各土地利用类型面积变化及动态度 Tab.1 Area Change and Dynamic Degree of Each Land Use Type in Wuhan from 2000 to 2019 |

|

3.3 土地利用状态分析

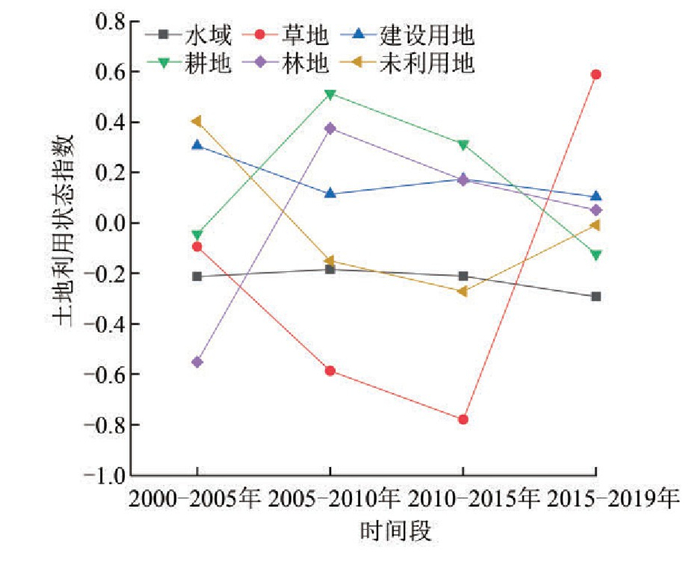

依据式(2)计算得到武汉市不同时间段各土地利用类型的状态指数,见图 4。耕地和林地的状态指数变化类似,均呈先增后减的趋势,并且都在2005—2010年达到峰值,约0.4;水域和建设用地的状态指数变化情况相仿,整体均比较稳定,没有出现太大波动。其中,建设用地、水域的状态指数分别在0.2、-0.2处上下波动,表明建设用地呈扩张趋势,而水域呈缩减趋势;草地和未利用地的状态指数变化具有同步性,都是先缓慢减少,后又大幅上升,两者均在2010—2015年达到最低值,此后又逐渐反弹,状态指数逐渐增加,并且草地的状态指数在2010—2015年后的增幅远大于未利用地。

|

| 图 4 各土地利用类型状态指数 Fig.4 Status Index of Each Land Use Type |

4 结束语

本文以武汉市为研究区,基于2000—2019年5期土地利用分类数据,利用土地利用动态度、土地利用状态指数揭示武汉市各土地利用类型变化的幅度、土地利用的状态,得出如下结论:①过去20年间,武汉市水域、草地面积持续减少,且水域面积减少速度较稳定;建设用地和耕地面积增加,建设用地面积增速较平稳,其增加的面积主要来源于对水域和耕地的侵占;林地和未利用地的面积在研究时段内呈波动变化,且变化趋势相反,林地先减少后增加,且增速逐渐下滑。②耕地和林地的状态指数均表现为先增后减趋势,并且状态指数变化具有同步性;水域和建设用地的状态指数变化情况相似,但是整体比较稳定,没有出现太大波动,其中,建设用地、水域的状态指数分别在0.2、-0.2处波动,这表明建设用地为稳定扩张趋势,水域为持续缩减趋势。

| [1] |

20世纪90年代中国土地利用变化时空特征及其成因分析[J]. 地理研究, 2003, 22(1): 1-12. |

| [2] |

土地利用变化的解释[J]. 地理科学进展, 2002, 21(3): 195-203. DOI:10.3969/j.issn.1007-6301.2002.03.001 |

| [3] |

快速城市化地区建设用地演变驱动力研究: 以深圳市龙岗区为例[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2009, 34(2): 170-173. |

| [4] |

Nisbet E G. The Earth as Transformed by Human Action: Global and Regional Changes in the Biosphere over the Past 300 Years[J]. Geological Magazine, 1991, 128(6): 675-675. |

| [5] |

城市生态用地时空动态及其相关驱动力: 以武汉市为例[J]. 长江流域资源与环境, 2019, 28(5): 1 059-1 069. |

| [6] |

近20年苏州土地利用动态变化时空特征分析[J]. 测绘科学, 2018, 43(6): 58-64. |

| [7] |

1975—2015年玛纳斯河流域土地利用变化的地学信息图谱分析[J]. 应用生态学报, 2019, 30(11): 3 863-3 874. |

| [8] |

Liu L J, Liang Y J, Hashimoto S. Integrated Assessment of Land-Use/Coverage Changes and Their Impacts on Ecosystem Services in Gansu Province, Northwest China: Implications for Sustainable Development Goals[J]. Sustainability Science, 2020, 15(1): 297-314. DOI:10.1007/s11625-019-00758-w |

| [9] |

Yang Y Y, Liu Y S, Xu D, et al. Use of Intensity Analysis to Measure Land Use Changes from 1932 to2005 in Zhenlai County, Northeast China[J]. Chinese Geographical Science, 2017, 27(3): 441-455. DOI:10.1007/s11769-017-0876-8 |

| [10] |

关中平原城市群城镇体系演化特征及优化策略[J]. 宏观经济管理, 2018, 33(1): 72-76. |

| [11] |

贺舒琪. 关中平原城市群土地利用格局演变与情景模拟研究[D]. 兰州: 兰州大学, 2020.

|

| [12] |

国家中心城市土地利用变化稳定性和系统性特征: 以武汉市为例[J]. 资源科学, 2019, 41(4): 701-716. |

| [13] |

土地利用/覆被变化时空信息分析方法及应用[M]. 北京: 科学技术文献出版社, 2014.

|

| [14] |

土地利用动态变化研究方法探讨[J]. 地理科学进展, 1999, 18(1): 83-89. |

| [15] |

杨双. 牡丹江市土地利用时空变化特征分析[D]. 哈尔滨: 东北农业大学, 2017.

|

| [16] |

鄂尔多斯高原泊江海子流域土地利用动态变化及驱动因素分析[J]. 中国生态农业学报, 2017, 25(11): 1 693-1 706. |

| [17] |

重庆市2000—2015年土地利用变化时空特征分析[J]. 长江流域资源与环境, 2018, 27(11): 2 481-2 495. |

2021, Vol. 46

2021, Vol. 46