| 坚持“四个面向”的地图学创新思考 |

2. 武汉大学资源与环境科学学院,湖北 武汉,430079;

3. 武汉大学地理信息系统教育部重点实验室,湖北 武汉,430079;

4. 自然资源部数字制图与国土信息应用重点实验室,湖北 武汉,430079;

5. 地球空间信息技术协同创新中心,湖北 武汉,430079

2. School of Resources and Environmental Sciences, Wuhan University, Wuhan 430079, China;

3. Key Laboratory of Geographic Information System, Ministry of Education, Wuhan University, Wuhan 430079, China;

4. Key Laboratory of Digital Mapping and Land Information Application, Ministry of Natural Resources, Wuhan University, Wuhan 430079, China;

5. Collaborative Innovation Center of Geospatial Technology, Wuhan 430079, China

作为人类文明的一个分支,地图学具有悠久的历史。纵观地图学的发展历程,它体现了人类对世界变化的理解和认知,其抽象和表达地理环境的理论、方法与技术在地理学和测绘科学与技术等众多学科中仍具有重要作用。王家耀[1]认为“地图学是人们在长期社会实践中创造的认知非线性复杂地理世界和在指导自己行动的过程中形成的一门科学,且在任何时期、任何社会都不可或缺”。由此可见,地图学已经不仅仅是一门科学,更成为了参与社会生产创造的一种重要思想。

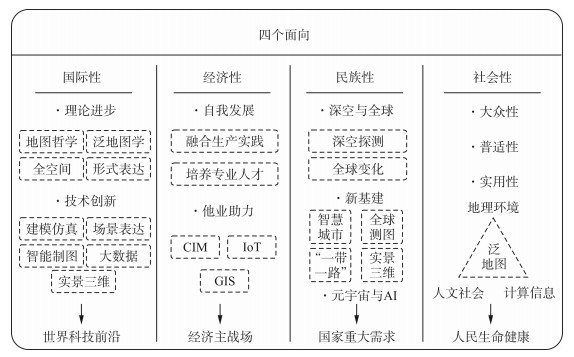

随着信息通信技术的发展,以大数据、云计算、5G网络、虚拟现实等为代表的新技术不断涌现,中国科技创新发展进入新阶段。国家对于科技创新发展提出了“四个面向”的新要求,即面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康。这不仅为中国科技创新发展指明了总方向,还为高校各学科发展提供了新路径[2, 3]。

在此背景下,本文首先回顾了“地图学兰州共识”,然后结合地图学的学科特点,思考地图学与新技术的融合方式,重点探讨地图学如何牢牢把握“四个面向”思想,以促进自身发展,同时为学界和业界提供一些地图学创新思考。

1 地图学的新方向2021年8月,全国地图学未来发展研讨会在兰州市达成了“地图学兰州共识”,内容涵盖地图学专业自信、专业挑战、专业使命、专业诉求和专业情怀5个方面:①信息在社会经济发展中的地位和作用日趋重要,地图作为信息存储、传播和利用的重要载体、工具和方法,其需求必然更加旺盛,作用更加凸显,这为地图学学科专业发展创造了新契机;②地图学当前发展的主要动力是需求牵引和技术驱动,理论指引则相对滞后,因此面临发展理论地图学的挑战;③新时代的地图学更应积极响应广泛社会需求,充分挖掘应用场景,形成完整的技术体系;④争取设立一批矗立学科前沿、面向国家战略需求的研究课题,力求在重大、共性、基础研究上取得实质性突破,在急需、关键、原创技术研发上取得一批战略性成果;⑤在地图和地图学的未来发展中,中国地图学界应该贡献更多的中国智慧。

再读“兰州共识”,思考地图学在新时代下的立身之本、发展之源、创新之机和用武之地,可概括出地图学的3个新方向:①完善理论体系,发挥地图学与新技术交叉融合、互鉴的学科优势;②丰富地图制图技术,开辟应用新场景,拓展地图学科的影响力;③支撑国家战略需求,用地图学的力量推动国民经济和社会发展,将学科实力扎稳做实。

基于此,本文进一步结合“四个面向”,对地图学的创新发展展开思考,见图 1。

|

| 图 1 地图学创新发展 Fig.1 Innovative Development of Cartography |

2 面向世界科技前沿——地图学的国际性

地图学的国际性体现在学科理论引领和共性技术研发,两方面都应与时俱进,既要立足学科产生和发展的时代背景,更要面向世界科技前沿来实现完善和超越。

2.1 学科发展外因认知地图学面向世界科技前沿的重要驱动力之一来自于传统测绘科学与技术产生和发展的历史背景与时代条件的变化,体现在如下方面:

1)感知测量能力的跃升。从数据获取的技术角度看,现阶段制图数据的获取方法正逐渐泛化。物理世界与人类社会到信息空间的转换方法分别对应测绘遥感与社会感知,前者包含测量、遥感、野外调查等经典地理数据获取手段,后者包含互联网、智能手机、导航定位、可穿戴设备、视频音频及社会调查等各项专题数据获取手段,行业数据与空间位置的结合愈发紧密,凡是涉及空间位置的数据皆可作为制图数据[4]。

2)测绘方法及成果形式丰富,测绘数据日渐演化为时空大数据。时空大数据既可以是专业测绘数据,如卫星遥感数据、摄影测量数据、地球物理数据、地形测绘数据等数据集,也可以是空天地海一体化的协同观测大数据,包含静态与动态、地下与外空、区域与全局、室内与室外等大规模多类型数据[5, 6]。

3)应用模式的多元化。不同学科、不同技术、不同行业之间的交叉相融,不同测绘工具、不同对象、不同尺度的紧密结合使得地图的应用模式呈现出多元化的特点。例如与人文社科领域结合形成的叙事地图[7]、与自动驾驶领域结合形成的高精地图[8]、与游戏领域结合形成的游戏地图[9]、与虚拟仿真领域结合形成的场景地图[10, 11]、与月球探测领域结合形成的月球地图[12]等。

4)信息迭代更新速度加快,对制图数据的实时性要求越来越高。典型的有灾害应急和城市轨迹制图[13, 14]。

2.2 学科发展内因自省地图学面向世界科技前沿的另一个重要动力来自于学科自身理论与技术的完善需求。地图学跨越了众多学科边界,研究范围广,应用领域大。迄今为止,没有一个专业或一个学者的成就能够代表整个地图学范畴,地理学者在研究地理问题时离不开地图,测绘学者将地图作为测绘成果的重要组成,不同视角下地图学承担着万花筒般的角色。此外,随着不同领域对地图需求的多样化,地图变为了对环境的视觉表达[15]。经典地图制图学理论与方法已不足以支撑全部应用场景,知识更新的加快、学科融合的深化、知识体系的丰富、专业赋能的提升和跨界发展的潮流都在不断推动地图制图方法的更新与转化。因此,无论是在理论方面还是在技术方法方面,地图学总存在着深化完善的要求,这是地图学学科实现自我超越的任务,也是地图学助力社会发展的义务。

2.3 地图学的理论进步与技术创新对于地图学理论与技术的发展方向,本文试列举出一些亟须解决和开展的研究方向,其中的一些想法目前尚未成熟,或可作为地图学前沿问题探讨交流。

在地图学理论进步方面:

1)地图哲学(元地图学)。从哲学的角度思考地图学在大学科领域中的学科本质。在地图学框架内,对地图学做出科学、技术、工程3方面的哲学诠释。

2)泛地图理论。对地理空间、人文社会空间和信息空间进行综合表达,通过图形语言和形象思维对三元空间对象进行特征分析,描绘人与人、人与物、物与物之间信息获取、传递、认知等功能的广义地图。

3)全空间模型。研究全空间模型有助于完善制图数据的组织方法,从地球空间到宇宙空间,从陆地空间到海洋空间,从室外空间到室内空间,从地上空间到地下空间,从宏观空间到微观空间,建立广泛普适的数据模型用于制图表达。

4)形式化理论。为计算机设计可供执行的制图语法规则,对地图制图过程使用程序语言表达,实现可理解、可推理、可演绎,使计算机更智能地进行制图。

在地图学技术创新方面:

1)建模仿真。地物的符号化是制图技术,建模仿真是计算机仿真技术,两者都是对真实世界的描述。将建模仿真技术用于符号制作,有助于地图制图的生动表达。

2)场景表达。真实世界的场景各具特点,诸如室内场景规则整齐,自然场景复杂多变,对场景的真实还原除了要实现实体对象几何纹理的“形似”,还需要考虑实体对象属性和位置的“神似”,这与建模仿真中的符号表达是相辅相成的。

3)智能制图。地图制图从“数”到“图”和从“图”到“数”的过程中,涉及对空间数据的抽象、投影、分析、变换、符号化等过程,而深度学习在计算机视觉和自然语言处理等研究中行之有效,可基于深度学习辅助智能制图,逐渐建立起不同类型的地图数据集,支撑大规模深度神经网络的搭建,推动智能制图的研究潮流。

4)大数据城市治理。城市公共交通、噪声环境及人口流动等专题大数据可以帮助城市实现更高水平的治理,通过时空数据库和地图可视化可以向治理者展现城市空间和环境中有关聚集、分散、流动等城市活动的重要信息。

5)实景三维数字平台。实景三维数字平台可以看成是传统二维地图的进化,其本质是建设新型的三维空间数字底板,用以承载建筑、交通、能源、医疗、水务、电商等行业的专题数据,真正实现城市信息的“所见”即“所得”,“可视”即“可用”。实景三维数字平台必将成为智慧城市的操作系统。

3 面向经济主战场——地图学的经济性地图学的经济性体现在助力地理信息产业发展上。地图学是格物致知的科学,也是经世济民的学科,它来源于社会实践,变革于社会实践,服务于社会实践。面向经济主战场,地图学应该积极发挥自身的学科力量,既要自我发展,推动地图制图与地理信息工程行业和产业的进步,更要助力他业,帮助关联行业和产业转型升级,催生新的行业和产业。

地图学实现自我发展应当着重于生产实践融合和专业人才培养两个方面。面向经济主战场要求“以科技创新驱动高质量发展,必须促进科技创新与实体经济深度融合”。地图学始终与社会生产和人类生活息息相关,地图的制作数据、材料等资源需要从社会生产实践中获取,地图产品也会在社会生产实践中发挥作用。同时,创新人才是推动学科原始创新的核心要素,地图学发展不仅需要老一辈学者开天辟地,还需要新一辈学者攻坚克难。

GIS脱胎于地图学,继承了地图学的科学思维和技术方法。信息技术的发展使得GIS在社会生产实践中的角色发生了显著变化,它不仅是空间可视化与分析的工具,更成为了链接城市数据的载体和集成领域知识的平台。GIS不再是地学领域的独享技术,也成为了大众的通用技术,应用场景和模式变得更加多元丰富。GIS必将帮助更多的行业实现产业转型升级,在各行各业中大放异彩。

4 面向国家重大需求——地图学的民族性地图学的民族性体现在对国家战略的响应和支持上。在经典地图学理论之外来看地图学:地图符号构成的固然是地图,由代码、模型、数字构成的可视化产品不能说不是地图,凡是使用的数据涉及时空信息,都可以认为在地图的范畴之内[16-18]。站在这个观点上,地图学在面向国家重大需求时将可以大展拳脚。本文认为地图学对国家战略的响应和支持可从3个方面切入:

1)面向深空探测和全球变化等重大需求。此类项目执行周期长、涉及范围广、完成难度大,但是对空间信息服务的要求极高,地图所占据的比重极大。例如目前国家正开展的月球和火星制图,地图最终展现未知的星球面貌。

2)面向实景三维、“一带一路”、全球测图、数字中国、智慧城市等被视为新时代新基建的重大需求。该类项目的主要特点是多学科的交叉融合,也正是因为这个特点,不同领域对于新基建项目都有自己的理解。地图学应该主动担任起新基建项目的核心地位,将时空信息转换为地图来集成其他领域的数据。

3)面向元宇宙和人工智能等新兴领域。元宇宙是对真实世界的一种表达方式,地图学是对真实世界的还原,两者殊途同归。地图学中信息论、符号论、模型论、感受论等经典理论可为元宇宙理论体系的构建提供参考。在人工智能方面,地图制图过程中的数据制备、尺度变换、符号设计与地图风格等研究内容均可通过人工智能方法提升智能水平;地图应用分析中涉及到的模式识别、类型判断、规则推理等过程,是人工智能与地图学的另一个重要结合点。

5 面向人民生命健康——地图学的社会性地图学的社会性体现在服务民生需求。民生需求是科技进步和创新的时代声音,民生实事,必作于精,必出于细,地图正是精细工艺的代表。地图的民生意义体现在一张图纸方寸之间对于环境和社会的浓缩,其化繁为简、真实可靠的信息带给大众最便捷、快速的使用体验,从而服务于日常生活的方方面面。

伴随着地图制图技术的多样化,地图所表达的内容和形式也变得丰富,这种在精确性、可量测性和客观性等方面区别于传统地图的广义地图可被定义为泛地图。泛地图是传统地图的扩展与延伸,它不再具有浓厚的专业属性,而更多呈现出大众性、普适性、实用性,是一个集中了地理环境、人文社会和计算信息三元空间的可视表达形式。泛地图的出现使得地图学可以更多地服务民生需求,融入大众生活。地图上可展示的内容从地形地貌转变为衣食住行,这种变革不仅是地图学学科的自我发展,也是地图学学科的创新应用。

6 结束语地图来源于且服务于人类对地理环境的认知需求。长期以来,地图学一直以地理概念和地学学科的形式出现。随着信息时代的发展,与时空信息有关的数字化、可视化和符号化需求越来越多,更多行业在更多尺度、更多维度上开始与可视化建立密切关联乃至深度绑定,技术需求呈现出泛化和通用特征,地图学学科版图正在逐步拓宽,地图学的领域属性亦在演进过程中。因此,地图学人应秉持“进一步海阔天空”的态度,主动推动学科融合,完善和丰富本学科的理论、方法、技术和应用。唯有如此,地图学才能在“四个面向”的指引下,实现“四个面向”的目标。

| [1] |

王家耀. 地图集: 重构复杂非线性地理世界的" 百科全书"[J]. 测绘地理信息, 2021, 46(1): 1-8. |

| [2] |

潘建伟, 林鸣, 万建民, 等. 坚持"四个面向", 实现科技自立自强[J]. 科技导报, 2021, 39(16): 9-13. |

| [3] |

谢海波, 汤亚平. 基于"四个面向"的高校科技创新能力全面提升研究[J]. 中国高校科技, 2021(6): 54-58. |

| [4] |

郭仁忠, 陈业滨, 应申, 等. 三元空间下的泛地图可视化维度[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2018, 43(11): 1 603-1 610. DOI:10.13203/j.whugis20180373 |

| [5] |

Robinson A C, Demšar U, Moore A B, et al. Geospatial Big Data and Cartography: Research Challenges and Opportunities for Making Maps that Matter[J]. International Journal of Cartography, 2017, 3(sup1): 32-60. DOI:10.1080/23729333.2016.1278151 |

| [6] |

王家耀. 时空大数据时代的地图学[J]. 测绘学报, 2017, 46(10): 1 226-1 237. |

| [7] |

苏世亮, 张江玥, 杜清运, 等. 历史文化风貌区叙事地图设计: 可读性框架与表达策略[J]. 测绘科学, 2021, 46(10): 194-201. |

| [8] |

孟立秋. 自主导航地图的昨天、今天和明天[J]. 测绘学报, 2022, 51(6): 1 029-1 039. |

| [9] |

应申, 侯思远, 苏俊如, 等. 论游戏地图的特点[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2020, 45(9): 1 334-1 343. |

| [10] |

闾国年, 俞肇元, 袁林旺, 等. 地图学的未来是场景学吗?[J]. 地球信息科学学报, 2018, 20(1): 1-6. |

| [11] |

林珲, 胡明远, 陈旻, 等. 从地理信息系统到虚拟地理环境的认知转变[J]. 地球信息科学学报, 2020, 22(4): 662-672. |

| [12] |

曾兴国, 左维, 李春来, 等. 中国月球地形制图研究进展[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2022, 47(4): 570-578. |

| [13] |

杜清运, 王煜淼, 刘纪平, 等. 面向灾害应急服务的自适应制图技术[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2020, 45(8): 1 117-1 125. |

| [14] |

朱庆, 付萧. 多模态时空大数据可视分析方法综述[J]. 测绘学报, 2017, 46(10): 1 672-1 677. |

| [15] |

Kraak M J, Fabrikant S I. Of Maps, Cartography and the Geography of the International Cartographic Association[J]. International Journal of Cartography, 2017, 3(sup1): 9-31. |

| [16] |

高俊. 换一个视角看地图[J]. 测绘通报, 2009(1): 1-5. |

| [17] |

MacEachren A M. Cartography as an Academic Field: A Lost Opportunity or a New Beginning?[J]. The Cartographic Journal, 2013, 50(2): 166-170. |

| [18] |

李志林, 刘万增, 徐柱, 等. 时空数据地图表达的基本问题与研究进展[J]. 测绘学报, 2021, 50(8): 1 033-1 048. |

2023, Vol. 48

2023, Vol. 48