2. 中国气象局人工影响天气中心,北京 100081;

3. 武汉中心气象台,武汉 430074;

4. 湖北省人工影响天气办公室,武汉 430074

2. Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081;

3. Wuhan Central Meteorological Observatory, Wuhan 430074;

4. Office of Weather Modification of Hubei Province, Wuhan 430074

全球气候变暖背景下,我国面临的高温、干旱和森林火灾等风险加剧。周悦等(2016)研究表明1996年以后湖北省干旱发生站次明显增加,发生频次和面积明显高于洪涝灾害。人工增雨在农业抗旱、水库增蓄水、森林防灭火和生态保护修复等方面有良好的效果,因此越来越多的地方政府非常重视人工增雨作业。如何优化人工增雨作业技术,提高作业增雨率,充分开发云水资源,是一个重要的研究课题。作业技术优化必须建立在作业效果检验的基础上,目前制约国内外增雨作业技术优化提高的一个难题是缺乏科学的检验评估方法,通过效果检验结果来做优化技术的工作开展还很少。

相对于飞机增雨作业而言,地面高炮和火箭增雨作业时间短且作业影响范围小,播撒催化剂沿风向平流扩散为主,在侧风方和上风方容易找到与作业影响区近似的背景条件,开展作业效果检验优势非常明显。目前国内在地面增雨效果检验方面主要采用的方法有两个,一是作业前后雷达回波和雨量对比(袁野等,2008;祝晓芸等,2017),二是选择目标云和对比云进行研究(唐仁茂等, 2009, 2010;贾烁等,2016;李德俊等,2016,2021;姚展予等,2017;王以琳等,2018),取得了一些成果(刘黎平等,2007;向玉春等,2009;叶建元等,2011;汪玲等,2015)。但这些研究大多基于个例的对比分析,缺乏普适性。另外这些研究仅仅考虑了作业前后目标云和对比云,没有完整考虑催化剂在云中的输送与扩散,催化影响区的移动方向和路径与目标云移动方向和路径并不完全一致。因此,科学评估作业效果绕不开播云催化剂的输送与扩散等环节。目前,在飞机播撒催化剂的输送与扩散方面的研究开展较多,取得了较好的成效(Schaefer,1946; Gabriel et al.,1967; Rangno et al.,1993; Yu et al.,2000; Rosenfeld et al.,2005; 戴进等,2006;Xue et al.,2013a, 2013b, 2014; Jeffrey et al.,2018; Li et al.,2022),这为地面作业效果检验提供了一些有益的借鉴思路。

本文针对地面人工增雨作业效果检验中存在的问题,首次提出了“区域多参量动态对比法”来评估作业效果。该方法以叶家东(1979)和申亿铭(1994)的湍流梯度输送理论为基础,通过催化层主导风向确定催化剂的输送与扩散影响范围,再利用地面高炮点源扩散和火箭线源扩散来确定影响区,在影响区且垂直主导风向的两个侧风方选取对比区。通过对比影响区和对比区内的平均雨量、组合反射率等参量,考虑各参量物理意义及K值大小,对作业效果进行物理检验。该方法既充分考虑了播云催化剂的输送与扩散等因素,又选取了雨量、雷达回波等有物理意义的参量进行对比分析,还可以相互印证。

2015—2017年湖北地区地面高炮和火箭人工增雨作业共计312次,本文从中半随机地抽选了26次地面增雨作业进行研究,采用区域多参量动态对比方法,从不同参量、不同作业工具、不同作业剂量和不同作业方式等多方面检验评估了作业效果,依据评估结果来优化地面增雨作业技术,进而指导云水资源开发。

1 方法和数据 1.1 地面高炮和火箭作业催化剂扩散计算方法 1.1.1 自由大气中的物质输送扩散方程自由大气中的物质输送扩散方程(申亿铭,1994) 如下

| $ \frac{\partial q}{\partial t}+u \frac{\partial q}{\partial x}+v \frac{\partial q}{\partial y}+w \frac{\partial q}{\partial z}=k_H \frac{\partial^2 q}{\partial x^2}+k_H \frac{\partial^2 q}{\partial y^2}+k_V \frac{\partial^2 q}{\partial z^2} $ | (1) |

式中,q为扩散物质浓度;u、v、w分别代表x、y、z轴上的分风速;kH和KV分别为水平和垂直方向上的湍流系数(m2·s-1);t为时间。

1.1.2 瞬时点源输送扩散带有催化剂的高炮炮弹,发射到云中爆炸后,催化剂被迅速分散到一个较小的球形空间(dxdydz)范围内,在湍流作用之下不断向四周扩散,视为瞬时点源。

设在初始时刻t=t0时,x0、y0和z0处播撒初始总量Q[源强,催化剂(单位:g)或冰核(单位:个)]的催化剂,即催化剂浓度

由于播撒高度较高,可以不考虑地面的反射作用。瞬时点源(高炮作业)的数值解析解为

| $ \begin{gathered} q(x, y, z, t)=\frac{Q}{\sqrt[8]{{\rm{\mathsf{π}}}^3 k_{\mathrm{H}}^2 k_{\mathrm{V}}\left(t-t_0\right)^3}} \mathrm{e}^{-\frac{\left[x-x_0-u\left(t-t_0\right)\right]^2}{4 K_{\mathrm{H}}\left(t-t_0\right)}} \times \\ \mathrm{e}^{-\frac{\left[y-y_0-v\left(t-t_0\right)\right]^2}{4 K_{\mathrm{H}}\left(t-t_0\right)}} \mathrm{e}^{-\frac{\left[z-z_0-w\left(t-t_0\right)\right]^2}{4 K_{\mathrm{V}}\left(t-t_0\right)}{}} \end{gathered} $ | (2) |

在多个点源情况下,各点的催化剂浓度应是各点源(xi,yi,zi)释放的源强Qi的作用总和,可用加法进行计算。即

| $ \begin{aligned} &q(x, y, z, t)=\sum\limits_{i-1}^N \frac{Q_i}{\sqrt[8]{{\rm{\mathsf{π}}}^3 k_{\mathrm{H}}^2 k_{\mathrm{V}}\left(t-t_0\right)^3}} \times\\ &\mathrm{e}^{-\frac{\left[x-x_i-u\left(t-t_0\right)\right]^2}{4 k_{\mathrm{H}\left(t-t_0\right)}}} \mathrm{e}^{-\frac{\left[y-y_i-v\left(t-t_0\right)\right]^2}{4 k_{\mathrm{H}\left(t-t_0\right)}}} \mathrm{e}^{-\frac{\left[z-z_i-w\left(t-t_0\right)\right]^2}{4 k_{\mathrm{V}\left(t-t_0\right)}}} \end{aligned} $ | (3) |

在进行高炮的催化扩散计算时,采用瞬时多点源方案。

1.1.3 瞬时线源输送扩散火箭或局部飞机播撒的催化剂构成一条或多条直线,如果不考虑播撒时间的差别,可视作瞬时线源。设播撒线同y轴一致且无穷长,则其解析解为

| $ q=\frac{Q}{4 \sqrt{{\rm{\mathsf{π}}}^2 k_{\mathrm{H}} k_{\mathrm{V}} t^2}} \mathrm{e}^{-\frac{\left[x-x_0-u\left(t-t_0\right)\right]^2}{4 k_{\mathrm{H}\left(t-t_0\right)}}} \mathrm{e}^{-\frac{\left[z-z^0-w\left(t-t^0\right)\right]^2}{4 k_{\mathrm{V}\left(t-t_0\right)}}} $ | (4) |

式中,Q为单位长度上的催化剂量(单位:g·m-1或个·m-1),即源强q为催化剂浓度(单位:g·m-3或个·m-3)。

在多个平行线源作用下,各点各时刻的催化剂浓度为

| $ \begin{gathered} q(x, y, z, t)=\sum\limits_{i-1}^N \frac{Q_1}{4 \sqrt{{\rm{\mathsf{π}}}^2 k_{\mathrm{H}} k_{\mathrm{V}} t^2}} \\ \mathrm{e}^{-\frac{\left[x-x_i-u\left(t-t_0\right)\right]^2}{4 k_{\mathrm{H}\left(t-t_0\right)}}} \mathrm{e}^{-\frac{\left[z-z_i-w\left(t-t_0\right)\right]^2}{4 k_{\mathrm{V}\left(t-t_0\right)}}} \end{gathered} $ | (5) |

式中,N为平行线源数,xi和zi为i个平行线源的所在位置,Qi为其源强。火箭和部分飞机催化扩散计算,采用瞬时多线源方案。

地面高炮和火箭作业催化剂扩散计算方案如上所述,其中高炮作业为瞬时点源,火箭作业为瞬时线源。水平方向上的湍流系数往往要比垂直方向上的湍流系数大,又考虑高炮和火箭对湍流的敏感性,高炮点源扩散体积小,对湍流影响小,不敏感,扩散系数取值小,KH=70 m2·s-1,KV=35 m2·s-1;火箭扩散范围大体积大,对湍流影响大,扩散系数取值大,KH=140 m2·s-1,KV=70 m2·s-1。另外也参考了周毓荃等(2014)等文献,与本文扩散系数取值一致。

1.2 区域多参量动态对比检验方法该方法主要依据催化剂在云中的扩散和移动,确定影响区,再通过对比影响区和对比区内有具体物理意义的平均雨量R、平均组合反射率CR等参量,考虑各参量物理意义及K值大小,对作业效果进行检验。

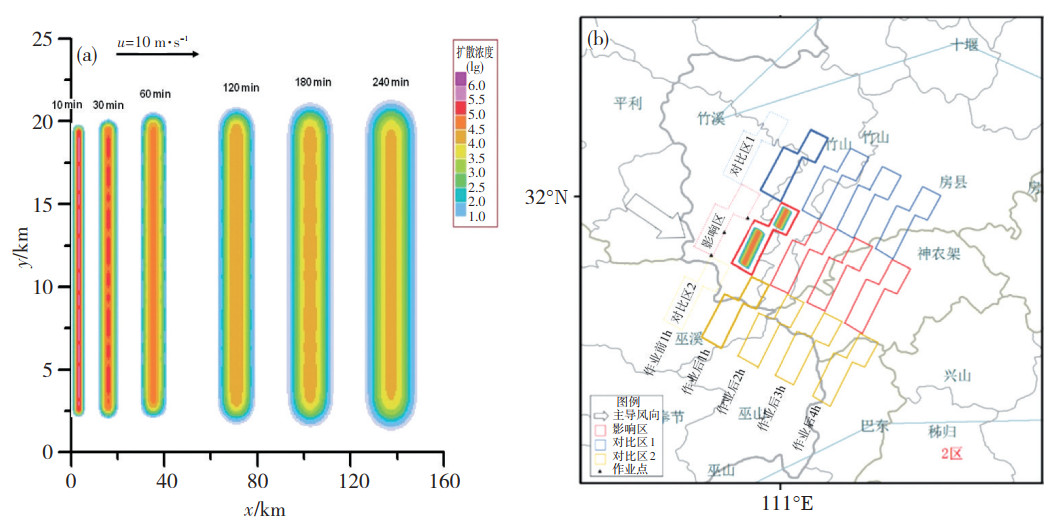

1.2.1 影响区选择火箭催化影响区按照火箭催化线源扩散规律、有效范围、作业设计方案和催化层主导风向等来确定,其中火箭催化线源扩散采用公式(1)、(4)和(5)计算。催化带随平流风向下风方向移动,催化带范围变大,浓度降低(图 1a),图 1a中10 m·s-1的催化层主导风向为示意风速,非实际风速。由于催化影响的时间范围通常为4~5 h,所以本研究选取作业后4 h内的催化剂扩散区域为作业后的影响区。作业后1 h、2 h、3 h和4 h的影响区和对比区是沿催化层风向风速平流扩散1 h、2 h、3 h和4 h的距离平移得到的。为了计算作业增雨率,需要将作业前参量的自然变化与作业后的催化变化进行对比,因此按照催化层风速反向平流扩散1 h的距离平移得到作业前1 h的影响区和对比区。作业时的影响区和对比区,是按照催化层风速正向和反向平流扩散各10 min得到的区域之和。以2017年7月28日堵河流域三个作业站点火箭作业为例,当时催化层高度4 500~5 500 m,主导风为298°西北风,平均风速为10 m·s-1,火箭作业前1 h与作业后1~4 h影响区移动位置如图 1b所示。作业后1 h、2 h、3 h和4 h的影响区顺着主导风向由西北向东南移动36 km、72 km、108 km、144 km。

|

图 1 平流下火箭作业催化剂扩散示意图(a)及作业前1 h与作业后1~4 h影响区和对比区移动位置示意图(b, 黑三角为三个作业点) Fig. 1 (a)The schematic diagram of the diffusion of rocket operations under horizontal advection, and (b)The seeded area and contrast area before 1 h and after 1-4 h the operation |

高炮催化影响区综合考虑瞬时点源扩散规律、有效范围、作业设计方案和催化层主导风向等因素,采用类似火箭影响区的计算方式来确定,其中瞬时点源扩散采用公式(1)、(2)和(3)计算。

1.2.2 对比区选择垂直主导风向在平行影响区的两侧各选择一个对比区,分别记为对比区1和对比区2,区域范围与影响区大小相同(图 1b),这样选取可以尽量保证对比区与影响区为同一类型云系。此外还须满足叶家东等(1982)提出的以下4点:①不受催化的影响。考虑催化层风向,对比区应选择在上风方或垂直于风向的侧面;②地形、面积与影响区大体相仿,这主要为了地形对两区雨量的影响都差不多;③试验期两区所受的天气系统影响相同,两地雨型相类似,反映在雨量上就是对比区的雨量与影响区雨量密切相关;④对比区与影响区一样,应有较稠密的雨量站网。

对对流云和积层混合云来说还需检查:①影响区是否与回波的移动一致;②对比区是否有回波,该回波是否与对比区一致移动。

满足以上条件的作业个例,才能被挑选应用本研究的方法进行效果检验。

1.2.3 多参量值比较多参量值的比较,采用公式(6)计算,下标字母A和C为affected area和contrast area的首字母,分别表示影响区和对比区(以下类同),影响区参量

| $ K=\frac{\overline{P_{\mathrm{A}}}}{\overline{P_{\mathrm{C}}}} $ | (6) |

本文参量P选取了影响区和对比区的区域平均雨量R、平均组合反射率CR。影响区的雨量观测站点数量即影响区范围中的实际雨量站点数,未做增减;对比区的雨量观测站点数量即对比区中的实际雨量站点数,未做增减。区域雨量计算方法指区域范围内所有雨量站1 h雨量的算术平均值。RA是影响区内所有雨量站雨量的算术平均值,RC是两个对比区所有雨量站雨量的算术平均值。组合反射率的时间分辨率为6 min一次,影响区和对比区的移动也是同步6 min一次移动。本文中某时刻影响区的组合反射率CRA指的是:对应时刻影响区所移动到的位置处的组合反射率的算术平均值;某时刻对比区的组合反射率CRC指的是:对应时刻两个对比区所移动到的位置处的组合反射率的算术平均值。考虑各参量物理意义及K值大小,对作业效果进行物理检验。

1.2.4 合理性检验合理性检验是开展效果评估之前的必要步骤,对于地面高炮和火箭作业,首先根据地面作业站点的经纬度信息在地图上显示其具体位置,然后根据作业所用火箭型号结合作业仰角和方位角确定有效射程范围,同时叠加作业时刻的雷达回波,判定目标云系是否在地面火箭的有效射程以内,同时还可以利用雷达回波、微波辐射计观测以及距离最近的探空站数据等分析云的宏微观结构,分析作业目标云体是否具备催化作业条件,以及作业时机和部位是否合理。

1.3 数据2015—2017年湖北地区地面高炮和火箭增雨作业共计312次,增雨作业数据由湖北省气象服务中心提供。本文从中抽选了其中的26次作业,抽选作业占比8.3% (26/312)。这里说的抽选不是按云条件和作业效果进行挑选的,整个选择过程是半随机抽选。选择时主要考虑了火箭和高炮作业的比例、单次和连续作业比例、湖北省东部和西部作业个例比例平衡,以及合理性检验结果等对检验结果影响较小的非主观因素,在此基础上,进行了随机的抽选。具体如下:(1) 312次增雨作业中火箭和高炮分别占比63.9% (199/ 312)和36.1% (113/312),本文既选了高炮作业,又选了火箭作业,火箭和高炮挑选的比例分别为69.2%和30.8%,与312次增雨作业中占比接近。(2) 既选择了连续多次的作业(两次作业时间间隔30~60 min之内,作业点距离5~7 km),也选了单次作业,多次与单次的个例数量各为7个。(3) 2015—2017年东部作业50次且以武汉为主,选取4次武汉作业,占比8.0%,西部作业262次,挑选22次,占比8.4%,东西部挑选比率也接近。(4) 选取的个例的作业时机和部位(仰角、方位角、作业高度、弹道路径和催化剂扩散程度)等合理性检验,达到合理。具体作业信息见表 1。

|

|

表 1 2015—2017年湖北地区区域多参量动态对比法检验个例统计 Table 1 Statistical table of seeded effect evaluation cases of K-Value method in Hubei region from 2015 to 2017 |

2018—2020年6次优化作业由满足火箭连续作业,且火箭弹剂量2<N≤5的作业中随机挑选。7次未优化作业由火箭单点单次作业,且火箭弹剂量N≤3的作业中随机挑选。作业数据由湖北省气象服务中心提供。具体作业信息见表 2。

|

|

表 2 2018—2020年6个优化技术作业过程和7个未优化作业过程雨量K值统计 Table 2 Statistics cases of 7 optimized technical seeded and 7 unoptimized seeded from 2018 to 2020 |

另外使用了2015—2020年影响区和对比区内的区域站小时雨量数据和5部多普勒雷达组合反射率数据(十堰、神农架、恩施、宜昌、武汉雷达),雷达数据时间分辨率为6 min。雨量数据和雷达数据由湖北省气象信息与技术保障中心提供。

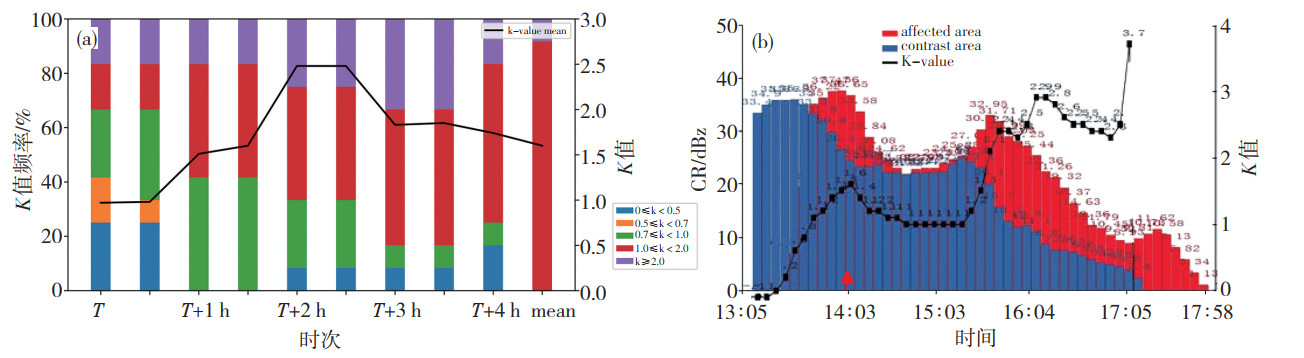

2 区域多参量动态对比法检验评估结果 2.1 雨量K值结果从表 1可以看出,26次地面作业后4 h内的雨量K值范围为0.3~2.7,平均值1.34,其中积层混合云作业24次,K值介于0.8~2.7之间,平均值为1.4,说明地面火箭、高炮作业有较好的增雨效果。从作业后4 h内雨量K值的综合统计可以看出,T+1 h、T+2 h、T+3 h的平均K值均>1,且26次作业中K>1的比例均超过50%,而T+4 h的平均K值< 1,且K>1的比例仅15.4%。这说明作业后的增雨效果主要集中在3 h内,3 h后增雨效果明显降低。另外,T+2 h K>1的比例最高,为88.5%,且平均K值也较高,为1.39,这说明作业后2 h的增雨效果可能是最好的。尽管T+1 h的平均K值最高,为1.74,但这和第21、22次作业雨量K值较高有关,也与积层混合云雨量分布范围较大有一定关系,具有一定的偶然性。

下文分析不同的作业工具、不同作业剂量和不同作业方式对雨量K值的影响。

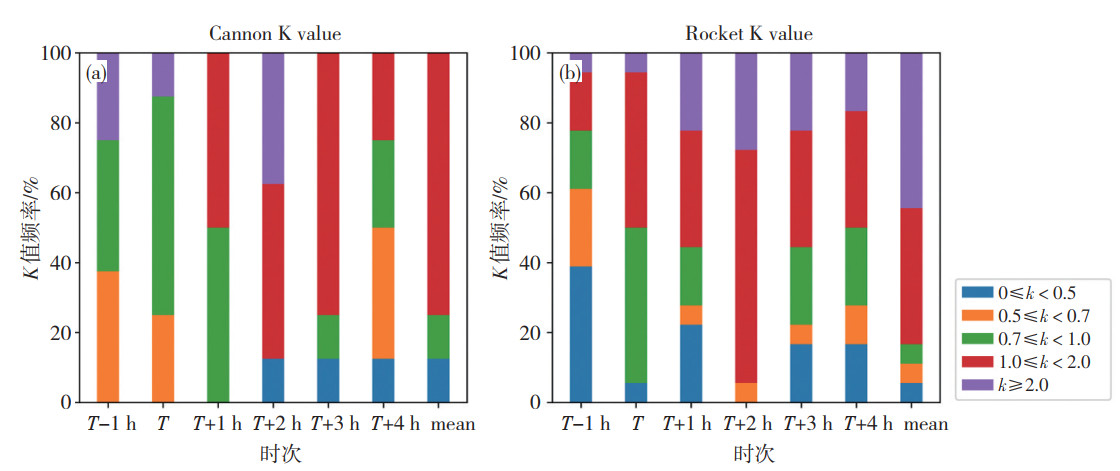

2.1.1 不同作业工具的K值结果高炮和火箭分别将催化剂以点源、线源的形式在云中播撒,扩散范围和浓度分布不同,必然导致作业效果有所不同。从图 2可见,火箭增雨效果比高炮更为明显,主要表现为:①增雨效果快:T+1 h时段,出现K≥1比例,火箭比高炮高5.6%;②增雨率大:作业后4 h内,出现K≥1比例,火箭比高炮高6~9%,且出现K≥2的比例,火箭比高炮高33.2%。

|

图 2 湖北地面高炮(a)和火箭(b)催化作业后雨量K值频数分布 Fig. 2 Frequency distribution of rainfall K value after (a) Cannon seeding, (b) Rocket seeding operations in Hubei |

火箭增雨效果比高炮要好,原因可能有以下三点:(1) 火箭比高炮催化面大,火箭作业后催化剂是沿线源扩散,高炮作业后催化剂是沿点源扩散的;(2) 火箭弹携带催化剂比高炮弹多一个数量级,拿WR-98火箭为例,一枚火箭弹AgI含量达到11.5 g,而一枚高炮弹AgI含量仅为1 g;(3) 同等温度条件下,火箭弹成核率远高于高炮弹,-10 ℃下二者的成核率分别为:1.8× 1015个·g-1和3.3×1011个·g-1。

2.1.2 不同作业剂量的K值结果从表 1中26次作业的平均用弹量来看,高炮38发,火箭3.3枚,结合实际增雨业务中使用的弹量,将高炮和火箭每次作业剂量各分为两档进行研究,具体为高炮作业用弹量N≤35发和N>35发两档,火箭作业用弹量N≤2枚和2 < N≤5两档,再进行分析找出不同剂量对K值的影响。

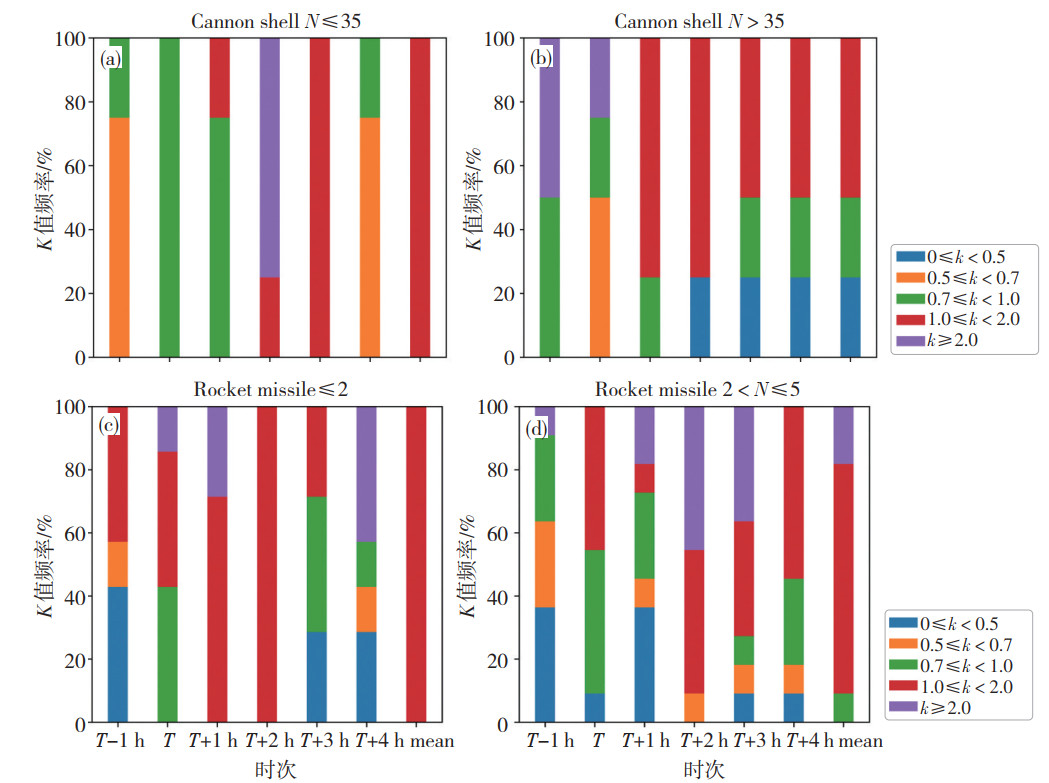

从图 3a和图 3b对比可见,高炮每次作业N≤35发比N>35发增雨效果更好,当N≤35发时,作业前T-1 h时段以0.5≤K < 0.7为主,作业结束后,平均K≥1比例为100%,且在T+2 h出现K≥2比例为75%,而当N>35发时,作业结束后平均K≥1比例只有50%。从图 3c和图 3d可以看出,火箭每次作业2 < N≤5枚比N≤2枚增雨效果明显更好,T+1 h~T+4 h时段,2 < N≤5枚的平均K值为1.86,而N≤2枚的K值仅为1.16,且T+ 2 h~T+4 h时段,2 < N≤5枚出现平均K≥1比例为78%,而N≤2枚仅为49%。

|

图 3 湖北地面火箭和高炮不同剂量对应雨量K值频数分布:(a)和(b)为高炮作业,(c)和(d)为火箭作业 Fig. 3 Frequency distribution of rainfall K value after surface seeded operation in Hubei, (a) and (b) for cannon seeded, (c) and (d) for rocket seeded |

上述分析发现,每次高炮作业剂量N≤35发、火箭作业用弹2 < N≤5枚剂量为充分播撒,能起到很好的增雨效果。

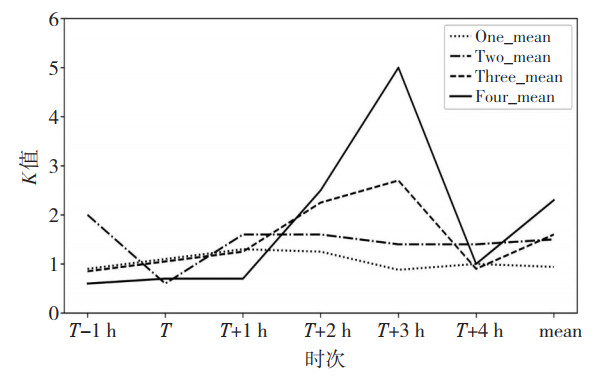

2.1.3 不同作业方式的K值结果作业方式分为单点单次作业及二次、三次和四次连续作业,其中连续作业指的是在同一区域,作业点相隔5~7 km,作业时间间隔≤1 h。26次作业中,单点单次作业个例数为8个,连续作业共6个,其中连续2次、3次、4次作业分别1个、4个和1个。从图 4可见,作业后4 h内,连续作业的K值总体高于单次作业,说明连续作业较单次作业增雨效果更好。6个连续作业的增雨率为19.2%,8个单次作业的增雨率为8.0%,连续作业比单次作业增雨率高11.2%。从K值的综合平均结果看,单次作业、连续2次、3次、4次作业的平均K值分别为1.08、1.5、1.6、2.3,随着作业次数增多,K值呈增大趋势,因此可能存在连续作业次数越多,增雨效果越好。但是由于本研究中连续2次和连续4次作业的个例数较少,所以增雨效果与连续作业次数之间是否一定为正比关系有待进一步验证。

|

图 4 不同作业方式K值变化趋势(点线、点划线、虚线和实线分别为单次作业,二次连续作业,三次连续作业,四次连续作业K值曲线) Fig. 4 The trends of K values among different seeding methods (the black dots, dot-lines, dashed lines and solid lines are distributions of K values for single operation, second continuous operations, three continuous operations, four continuous operations, respectively) |

通过上述分析发现,连续多次作业比单点单次作业增雨率高11.2%,连续作业增雨效果更好。可能存在连续作业次数越多,增雨效果越好,但有待进一步验证。

2.2 雷达组合反射率K值结果根据26次催化作业后4 h内的雷达组合反射率的K值演变(图 5a),作业1 h后,组合反射率K值>1的频数超过60%,且随时间呈增多趋势,T+3 h的频数超过80%。作业后的平均K值>1,且T+2 h的平均K值最高,为2.5,在峰值维持30 min后才逐渐减少。从图 5b还可以发现,作业结束后,影响区组合反射率较对比区高,作业后1.5~3 h之间,影响区组合反射率较对比区偏高较多。作业3 h后,对比区组合反射率减弱为零,但影响区组合反射率持续时间更长,较对比区偏长近1 h,从而产生持续增雨效果。

|

图 5 26次作业组合反射率K值频数分布(a)和2017年7月28日十堰竹溪420325011作业个例组合反射率的K值(b,红色箭头为作业时刻) Fig. 5 (a) Frequency distribution of combined reflectivity K values after surface seeded operation in Hubei, (b) the K values of combined reflectivity of operation case of Site 420325011 in Zhuxi and Shiyan on July 28, 2017 (the red arrow is the operation period) |

从上述雷达组合反射率的K值演变分析可见,地面火箭、高炮作业有较好的增雨效果,在作业后2 h时,增雨效果最好。

2.3 增雨率计算按照通用的增雨率计算方法(Hobbs and Radke, 1973;Xue et al., 2014),按T-1 h~T的K值变化趋势拟合T+1 h~T+3 h的曲线,假定为未进行催化作业的雨量K值的自然变化,与催化作业后的雨量K值的变化曲线进行对比。如图 6所示,若不进行催化作业,T+1 h~ T+3 h的K值分别为1.19、1.34和1.49,进行催化作业后实际K值分别增加了0.03、0.2、0.23,平均增加0.15,与T时的K值1.04比较,计算地面增雨率为14.4% (0.15/1.04)。

|

图 6 湖北地区地面作业K值随作业时间响应 Fig. 6 The K values of ground operations in Hubei area respondding with operational time |

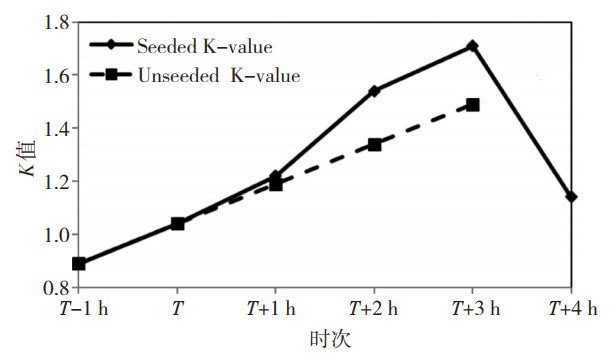

依据上述研究成果,对2018—2020年丹江口水库汇水区(十堰堵河流域) 6次过程13次地面高炮和火箭作业进行了技术优化,具体如下:①作业工具:采用火箭增雨作业;②作业方式:多次连续(两次作业时间间隔60 min之内,作业点距离5~7 km)催化作业;③合适的剂量:单次火箭作业剂量2 < N≤5枚。

优化后效果见表 2。从中可见,13次优化作业的平均雨量K值为1.75,与2015—2017年选取的26次作业相比,平均K值提高了30.6%,增雨率提高了6%,增雨效果明显。与同期7次未优化的催化作业(平均K值0.9)相比,平均雨量K值高0.85。此外,优化后K>1的时效延长,延续至作业后3~4 h。优化后增雨效果远高于未优化的。

下面以2019年6月5日420381001和420381002两个作业点连续火箭增雨作业与2018年8月9日单点单次火箭作业为例,从雷达回波和雨量分别详细对比分析优化与未优化的作业效果。

3.1 2019年6月5日优化个例2019年6月5日12∶03作业点420381001开始作业,12:37作业点420381002开始作业。第一轮次作业开始时,影响区内无较强回波且回波强度相比于测风方对比区要弱(图 7a)。30 min后,影响区内出现较大范围的强回波且回波强度较对比区整体要强(图 7b),于是开始第二轮连续作业。第二轮次作业后,影响区内的强回波继续维持而且回波强度进一步增强,部分地区达到50 dBz左右,且13∶36—14∶07持续0.5 h左右,而对比区回波强度整体呈现减弱的趋势(图 7c—e)。由此可知,经连续充分催化作业后,影响区的回波得以进一步增强且强回波维持时间延长。经连续催化作业后,影响区内的最大1 h雨量增至20 mm以上,比对比区的最大1 h雨量要大(图略)。

|

图 7 2019年6月5日12:04—14:37 (a—f)十堰丹江口420381001和420381002作业点作业时及作业后回波演变(空心圆圈为作业点所在位置,黑框为影响区,紫框为对比区) Fig. 7 The echo evolution during the operation points of Danjiangkou 420381001 and 420381002 seeding and seeded (a-f) from 12∶04 to 14∶37 BT on 5 June 2019 (open circles are the locations of the operation points, black boxes are the affected areas, and yellow boxes are the contrast areas) |

2018年8月9日17:46作业点420324009开始作业,作业开始时,影响区内出现强回波,测风方对比区也有强回波(图 8a)。作业后半小时,影响区强回波面积明显增大,较对比区增大更多(图 8b)。从18∶15至19: 17,影响区内回波强度迅速减弱,对比区内回波强度也衰减很快,在此期间,影响区的回波强度要略大于测风方(对比区)(图 9b—d)。之后,影响区和对比区的回波强度无明显增大,且强度相当(图 8e—f)。可见,经单次催化作业后,影响区的强回波面积在短时间内能进一步增大,且强回波面积较对比区更大,但仅依靠单次催化作业,影响区强回波维持时间较短。催化作业后(18∶00之后),影响区内的1 h雨量虽然比对比区略大些,但影响区1 h雨量未出现明显增长趋势,这与催化作业后影响区的强回波维持时间过短有关(图略)。

|

图 8 2018年8月9日17∶44—20∶18 (a—f)十堰竹溪420324009作业点作业时及作业后回波演变(空心圆圈为作业点所在位置,黑框为影响区,紫框为对比区) Fig. 8 The echo evolution during the operation points of Zhuxi 420324009 seeding and seeded (a-f) from 17∶44 to 20∶18 BT on 9 August 2018 (open circles are the locations of the operation points, black boxes are the affected areas, and yellow boxes are the contrast areas) |

从优化和未优化作业个例对比分析可见,依据雷达回波发展,20190605个例连续多次且充分播撒催化剂以后,影响区的回波得以进一步增强且强回波维持时间更长,增雨效果更明显。对20180809未优化作业个例,鉴于从17:44—18:15十堰地区出现的大范围积层混合云不断发展,在这一时段内如果实施多次催化作业将有助于回波发展和强回波的进一步维持。

4 结论和讨论采用区域多参量动态对比法对2015—2017年半随机选取的26次地面火箭和高炮增雨作业,从不同参量、不同作业工具、不同作业剂量和不同作业方式等方面进行了效果统计分析,找到了更优化的催化作业技术,并将优化技术应用于2018—2020年的地面增雨作业中,得到如下结论:

(1) 雨量K值和雷达组合反射率K值分析结果均表明:地面火箭、高炮催化作业有较好的增雨效果,使用雨量K值计算作业后3 h内的增雨率为14.4%。作业后2 h时的增雨效果最好,雨量K值>1的比例最大,为88.5%,组合反射率K值达到峰值2.5。

(2) 不同作业工具比较,火箭比高炮增雨效果快、比高炮增雨率大;不同作业剂量比较,每次高炮作业弹量N≤35发、火箭作业弹量2 < N≤5枚为充分播撒,能起到很好的增雨效果;连续多次作业(两次作业时间间隔1 h之内,作业点距离5~7 km)比单点单次作业增雨率高11.2%,连续作业增雨效果更好。

(3) 2018—2020年13次地面增雨作业中应用了上述优化技术,与2015—2017年选取的26次作业相比,平均雨量K值提高30.6%,增雨率提高6%。与同期7次未优化的催化作业相比,平均雨量K值高0.85,优化后K>1的时效多延长1 h。优化效果明显。

上述优化技术能提高地面增雨作业的增雨率,可在全国推广应用。此外多次充分和连续播撒作业方式,不仅适用于地面增雨作业,还可应用于飞机增雨作业。同一片云区,当过冷水非常丰富时,沿与催化层风向垂直的方向飞行进行条形连续播撒,两个条形间隔为催化剂扩散和传输距离,应该可达到更好的飞机增雨效果,有待进一步检验。

戴进, 余兴, Rosenfeld D, 等. 2006. 一次过冷层状云催化云迹微物理特征的卫星遥感分析[J]. 气象学报, 64(5): 622-630. |

贾烁, 姚展予. 2016. 江淮对流云人工增雨作业效果检验个例分析[J]. 气象, 42(2): 238-245. |

李德俊, 唐仁茂, 江鸿, 等. 2016. 武汉一次对流云火箭人工增雨作业的综合观测分析[J]. 干旱气象, 4(2): 362-369. |

李德俊, 袁正腾, 陈英英, 等. 2021. 湖北对流云结构特征及人工增雨技术[M]. 北京: 气象出版社, 86-102.

|

刘黎平, 邵爱梅. 2007. 新一代可移式天气雷达在人工影响天气中的应用研究[J]. 暴雨灾害, 26(1): 40-45. |

申亿铭. 1994. 云中催化剂的扩散[M]. 北京: 气象出版社, 62-130.

|

唐仁茂, 向玉春, 叶建元, 等. 2009. 多种探测资料在人工增雨作业效果物理检验中的应用[J]. 气象, 35(8): 70-75. |

唐仁茂, 袁正腾, 向玉春, 等. 2010. 依据雷达回波自动选取对比云进行人工增雨效果检验的方法[J]. 气象, 36(4): 96-100. |

汪玲, 刘黎平, 汪天颖, 等. 2015. 基于区域跟踪的增雨效果分析方法新探[J]. 暴雨灾害, 34(1): 9-16. |

王以琳, 姚展予, 林长城. 2018. 人工增雨作业前后不同高度雷达回波分析[J]. 干旱气象, 36(4): 644-651. |

向玉春, 杨军, 李红莉, 等. 2009. LAPS资料在人工影响天气中的应用初探[J]. 暴雨灾害, 28(3): 271-276. |

叶建元, 李德俊, 袁正腾, 等. 2011. 基于多种探测资料的飞机人工增雨航线设计方法及应用[J]. 暴雨灾害, 30(1): 83-89. |

姚展予, 王铁, 臧欣, 等. 2017. 一种播云作业效果雷达探测时间序列对比分析方法及系统[P]. 中国发明专利, CN105353378A, 2017-09-29

|

叶家东. 1979. 人工降水的试验设计和效果检验[J]. 气象, 5(2): 26-29. |

叶家东, 范蓓芬. 1982. 人工影响天气的统计数学方法[M]. 北京: 科学出版社, 75-100.

|

袁野, 冯静夷, 蒋年冲, 等. 2008. 夏季催化对流云雷达回波特征对比分析[J]. 气象, 34(1): 41-47. |

祝晓芸, 姚展予. 2017. 江西省对流云火箭增雨作业个例分析[J]. 气象, 43(2): 221-231. |

周毓荃, 朱冰. 2014. 高炮、火箭和飞机催化扩散规律和作业设计的研究[J]. 气象, 40(8): 965-980. |

周悦, 周月华, 叶丽梅, 等. 2016. 湖北省旱涝灾害致灾规律的初步研究[J]. 气象, 42(2): 221-229. |

Gabriel K R, Avichal Y, Stainberg R. 1967. A atatistical investigation of persistence in the Israeli artificial rainfall stimulation experiment[J]. J Appl Meteor, 6(2): 323-325. |

Hobbs P V, Radke L F. 1973. Redistribution of snowfall across a mountain range by artificial seeding: A case study[J]. Science, 181(4104): 1043-1045. |

Jeffrey R F, Katja F, Tessendorfc S A, et al. 2018. Precipitation formation from orographic cloud seeding[J]. PNAS, 115(6): 1168-1173. |

Li D J, Zhao C F, LI P R, et al. 2022. Macro- and micro-physical characteristics of different parts of mixed convective-stratiform clouds and differences in their responses to seeding[J]. Adv Atmos Sci. DOI:10.1007/s00376-022-2003-8 |

Rangno A L, Hobbs P V. 1993. Further analysis of the climax cloud seeding experiment[J]. J Appl Meteor, 32(12): 1837-1847. |

Rosenfeld D, Yu X, Dai J. 2005. Satellite retrieved microstructure of AgI seeding tracks in supercooled layer clouds[J]. J Appl Meteor, 44(6): 760-767. |

Schaefer V J. 1946. The production of ice crystals in a cloud of supercooled water droplets[J]. Science, 104(2707): 457-459. |

Xue L L, Hashimoto A, Murakami M, et al. 2013a. Implementation of a silver iodide cloud-seeding parameterization in WRF. Part Ⅰ: model description and idealized 2D sensitivity tests[J]. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 52(6): 1433-1457. |

Xue L L, Tessendorf S A, Nelson E, et al. 2013b. Implementation of a silver iodide cloud-seeding parameterization in WRF. Part Ⅱ: 3D simulations of actual seeding events and sensitivity tests[J]. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 52(6): 1458-1476. |

Xue L L, Chu X, Rasmussen R, et al. 2014. The dispersion of silver iodide particles from ground-based generators over complex terrain. Part Ⅱ: WRF large-eddy simulations versus observations[J]. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 53(6): 1342-1361. |

Yu X, Dai J, Jiang W M, et al. 2000. A three-dimensional model of transport and diffusion of seeding agents within stratus[J]. Advances in Atmospheric Sciences, 17(4): 617-635. |

2022, Vol. 41

2022, Vol. 41