2. 内蒙古海拉尔区气象局, 呼伦贝尔 021008

2. Hailar Meterological Bureau of Inner Mongolia, Hulun Buir 021008

内蒙古地区地处我国北部边疆,东西狭长,地域辽阔,海洋湿润气流难以深入,具有温带高原半干旱、干旱气候特点,平均年降水量一般在50~500 mm,分布总体趋势是自东向西递减(王娴等,1987;刘景涛等,1987)。内蒙古地区降水多集中在夏季,夏季降水占年总降水量的60~75%,秋季降水量略高于春季,冬季降水量最少(顾润源等,2012)。关于内蒙古地区降水的研究多集中在降水的气候变化和成因分析(常煜等, 2015, 2016, 2018, 2019;马素艳等,2015),关于降水预估的研究比较少见。

模式预报在降水的预估方面已经取得了较多的研究成果:李秀萍等(2012)利用14个全球气候耦合模式对中国淮河流域降水的模拟能力进行了评估,各模式给出的情景结果尽管存在一定的差异,但模拟的21世纪气候变化的趋势基本一致,即气温持续增加,降水出现区域性增加;李双林等(2012)研究表明,21世纪不仅年平均强降水日数、单次强降水强度呈现上升趋势,且其年际变率也增强。也有学者利用线性趋势法、采用累积距平、滑动平均、Mann-Kendall (M-K)非参数统计等方法对强降水、暴雨的气候变化趋势和突变特征进行分析研究(白松竹等,2009;张意林等,2008;唐永兰等,2016;徐伟等,2019;常煜等,2012),但上述研究成果缺少降水未来变化趋势记忆周期和平均循环长度的预估。

重标极差分析法(Rescaled Range Analysis, 简称R/ S分析)是由水文学家Hurst提出的,它反映的是非线性技术,能通过改变尺度范围的分析,对未来气候变化趋势做出科学预测(Hurst,1956;李国栋等,2013);非周期循环分析方法可用来分析系统对初始条件的平均记忆长度,得到过去的趋势对未来事件产生影响的时间长度,从而对未来气候变化趋势做出科学预测(Peters,1999;李国栋等,2013)。本文以解决内蒙古地区降水未来趋势记忆周期和平均循环长度预估为主要研究目标,采用R/S分析和非周期循环分析对内蒙古地区四季、年降水量的未来变化趋势和平均循环长度预估进行研究,以期为内蒙古地区气候变化提供科学参考依据。

1 资料说明和方法 1.1 资料说明所用资料为CIMISS气象数据统一服务接口提取的内蒙古地区1970—2019年119个国家站月、年降水量资料。

资料处理:内蒙古地区共119个国家站,在数据质量控制中,剔除了1970—2019年国家站年降水量资料缺失5 a或以上的站点共9个;对缺失5 a以下的站点利用该年(月)所在年代的年(月)平均值进行插补处理。

将某年的110站降水量总和除以站次定义为该年的年降水量。春季(夏季、秋季、冬季)降水量定义为3—5月(6—8月、9—11月、12—笠年2月)110站降水量总和除以站次。

1.2 方法R/S分析具体公式详见文献(Hurst,1956;李国栋等,2013),计算得出的Hurst指数(H)、分维数(D)值有以下情况:当H=0.5,D=1.5时,意味着过去的增量与未来的增量不相关;当0.5 < H < 1,1 < D < 1.5时,意味着过去的增量与未来的增量呈现正相关;当0 < H < 0.5,1.5 < D < 2时,意味着过去的增量与未来的增量呈现负相关;当H=1时,完全预测,表示所分析的时间序列为完全确定的时间序列。

非周期循环方法通过检验R/S分析稳定性的统计量V来度量时间序列的平均循环长度,判断序列是否有非周期性循环,且能测定出平均循环长度,即过去的趋势能对将来的事情产生影响的时间长度。V图像由上升(下降)向水平发生突变,即H由不等于0.5向等于0.5转变,此点即为长期记忆耗散点或拐点,长期记忆过程从此消失,该点所对应的时间长度即为非周期循环的平均循环长度,即系统通常在多长时间后完全失去对初始条件的依赖(Peters,1999;李国栋等,2013),统计量V的计算公式为

| $ V_{n}=\frac{(R / S)}{\sqrt{n}} $ | (1) |

利用EOF经验正交函数分析方法(魏凤英等,2007),对内蒙古地区年和四季降水量进行空间特征分析;利用双边趋势检验,对内蒙古地区年和四季降水量进行显著性检验(曾晟轩等,2018)。

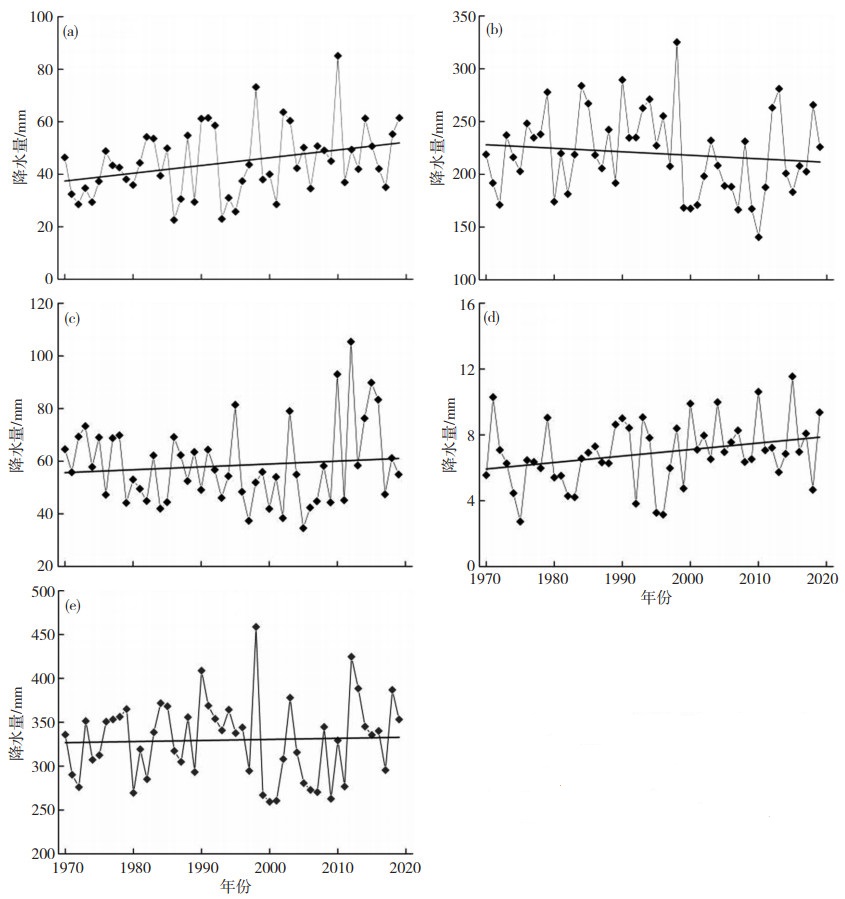

2 降水量年代际变化特征和EOF主成分分析 2.1 降水量年代际变化特征统计分析1970—2019年内蒙古地区四季降水量年代际变化可知(图 1),春季(图 1a)、秋季(图 1c)和冬季(图 1d)降水量呈增多趋势,夏季(图 1b)降水量呈减少趋势。其中,春季降水量年代际变化在波动中增多趋势最显著,增加幅度高达3.4 mm·(10 a)-1;冬季次之,为0.3 mm·(10 a)-1;秋季降水量年代际变化整体呈增多趋势,增加幅度为2.4 mm·(10 a)-1,但增加趋势是四季中最不明显的,且秋季降水量增多最明显的年代主要出现在2010—2019年。内蒙古地区四季中仅夏季降水量年代际变化呈减少趋势,减少幅度为1.9 mm·(10 a)-1,特别是进入21世纪以来减少趋势最明显。由于内蒙古地区年降水主要集中出现在夏季,因此夏季平均降水量呈减少趋势值得关注。

|

图 1 1970—2019年内蒙古地区春季(a)、夏季(b)、秋季(c)、冬季(d)和年(e)降水量的年代际变化(单位:mm) Fig. 1 Interdecadal variation of (a) spring, (b) summer, (c) autumn, (d) winter, and (e) annual precondition (unit: mm) from 1970 to 2019 in Inner Mongolia. |

1970—2019年内蒙古地区平均年降水量值为329.8 mm,整体呈波动增加趋势(图 1e)。年降水量最大值出现在1998年,达到458.7 mm,年降水量次大值出现在2013年,达到424.7 mm;年降水量最小值出现在2000年,为259.3 mm。由内蒙古地区年降水量的年代际变化分析可知,1970—1980年,年降水量为329.1 mm,年代际变化基本与近50 a持平。1990—2019年30 a间年降水量年代际变化显著,其中前十年的年降水量为353.8 mm,是研究时段内年降水量最多的十年;2000—2009年,年降水量为295.3 mm,是近50 a出现降水量最少的十年;2010—2019年,年降水量略有增加,达到347.5 mm,高于50 a的平均年降水量。

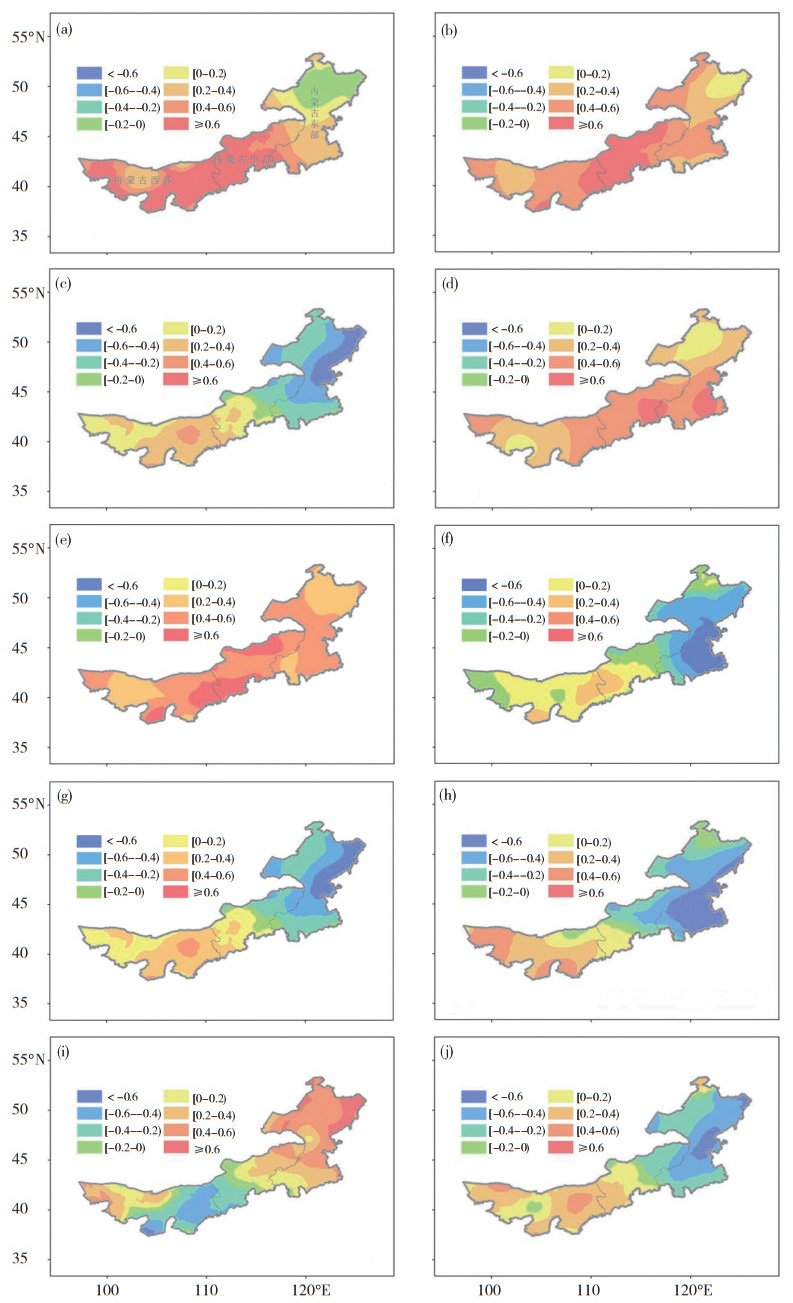

2.2 降水量EOF主成分分析内蒙古地区四季和年降水量EOF主成分分析表明,春季、夏季、秋季、冬季和年第一特征向量的方差贡献分别为34.4%、29.5%、29.7%、24.0%和29.4%,第二特征向量的方差贡献分别为15.1%、12.8%、19.7%、14.9%和13.3%。

EOF第一特征向量表现为全区一致性主要出现在夏季(图 2b)、冬季(图 2d)和年(图 2e),在春季(图 2a)和秋季(图 2c)分别表现为东部的北部地区偏少(多)和东部地区偏少(多),其余地区偏多(少)的特征,即在夏季、冬季和全年内蒙古降水量为全区一致偏多(少),且大值区主要出现在内蒙古中部地区,是降水量变化最敏感地区;而春季降水量在内蒙古东部的北部地区偏少(多),其余地区偏多(少),秋季降水量在内蒙古东部地区和中部的偏东地区偏少(多),其余地区偏多(少),特别是秋季东部地区是降水量变化最敏感的地区。

|

图 2 1970—2019年内蒙古地区春季(a、f)、夏季(b、g)、秋季(c、h)、冬季(d、i)和年(e、j)降水量EOF主成分分析向量空间分布 (其中图a—e为第一特征向量;图f—j为第二特征向量) Fig. 2 Vector spatial distribution of EOF analysis in spring (a, f), summer (b, g), autumn (c, h), winter (d, i) and annual (e, j) precipitation in Inner Mongolia from 1970 to 2019, respectively fig(a-e) represent the first eigenvector and fig (f-j) represent the second eigenvector) |

春季(图 2f)、夏季(图 2g)、秋季(图 2h)和年(图 2j)降水量EOF第二特征向量基本表现为中部的偏东地区和东部地区偏少(多),其余地区偏多(少)的特征,而且降水量在东部的偏东地区变化最敏感;冬季(图 2i)降水量则反之,即降水量在内蒙古中部地区和西部的偏东地区偏少(多),其余地区偏多(少),大值区主要出现在东部地区的局部地区,是降水量变化最敏感地区。

EOF分析可知,夏季和年降水量第一特征向量和第二特征向量基本一致,主要是因为内蒙古地区降水多集中在夏季(夏季降水占年总降水量的60~75%)(顾润源等,2012)。另外,第一特征向量除了春、秋季外,全区都为一致性,主要原因是内蒙古地区地处西风带,西来槽自西向东影响全区的环流形势较为常见,所以第一特征向量表现为全区一致性特征;第二特征向量除了冬季,全区都表现为东部地区和中部的偏东地区与其余地区反位相特征,其主要原因是因为,影响内蒙古地区的降水除了西来槽,还有另外一个主要天气系统是东北冷涡,东北冷涡影响下经常会带来内蒙古东部地区持续性、大量级的降水天气过程,因此,出现东西反位相特征。

3 降水量R/S分析表 1为1970—2019年内蒙古地区四季和年降水量的H和D,从表中可已看出,内蒙古地区四季降水量H值和D值的区间分别为0.5 < H < 1和1 < D < 1.5,即四季降水量未来的趋势和过去的增多(减少)趋势一致。冬季降水量H值为0.707 7,为四季中最大,说明冬季降水增多持续性最强,增加幅度也最大,未来在波动中增多的可能性是四季中最明显的;另外,冬季降水量的D最小,为1.292 3,说明冬季降水量在时间尺度上变化趋势最明显。秋季降水量H为0.695 0,D为1.305 0,在时间尺度上增多趋势仅次于冬季。春季降水量H为0.662 4,D为1.337 6,但H明显弱于冬季和秋季,说明春季降水量过去的增量与未来的增量虽然呈正相关,呈增多趋势,但持续性和时间尺度上的变化趋势明显比冬季和秋季弱。夏季降水量H为0.629 6,D为1.370 4,H是四季中最小的,说明夏季降水量减少趋势的持续性最弱,减少幅度相比四季来讲也最小。年降水量H为0.599 3,D为1.400 7,说明内蒙古地区年降水量时间序列存在明显的分形结构,过去的增量与未来的增量呈正相关,即年降水量未来的趋势和过去的趋势吻合,呈现增多趋势。

|

|

表 1 1970—2019年内蒙古地区四季和年降水量Hurst指数(H)和分维数(D) Table 1 Hurst indices and fractal dimensions of seasonal and annual precipitation in Inner Mongolia from 1970 to 2019. |

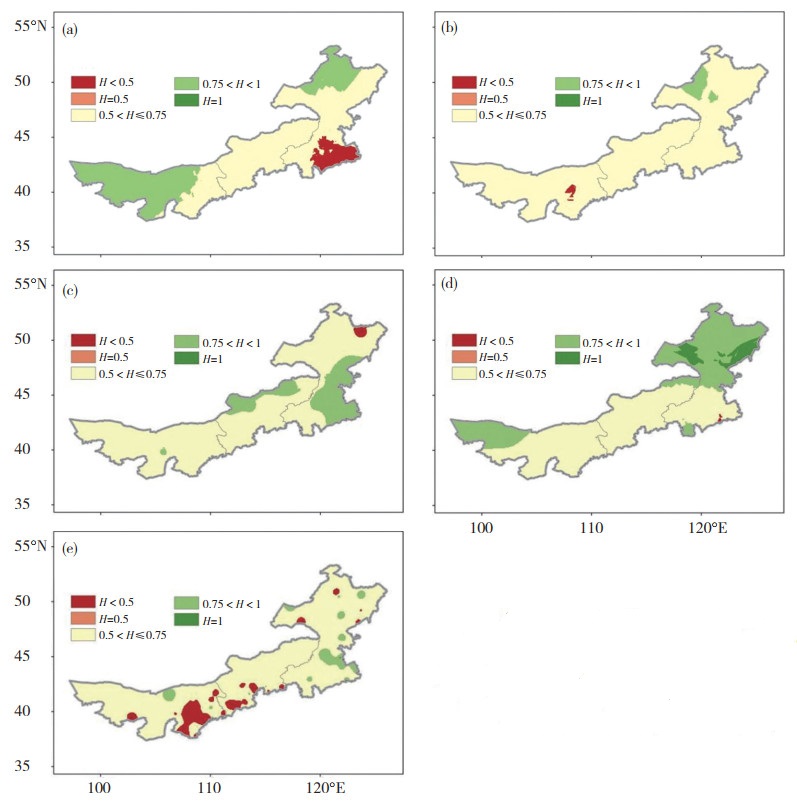

为了进一步了解1970—2019年内蒙古地区四季和年降水量时间序列H的具体空间分布特征,图 3给出了H以0.5为分界线的四季和年降水量的空间分布。

|

图 3 1970—2019年内蒙古地区春季(a)、夏季(b)、秋季(c)、冬季(d)和年(e)降水量R/S分析H值空间分布 Fig. 3 Spatial distribution of Hurst value for R/S analysis of precipition in (a) spring, (b) summer, (c) autumn, (d) winter and (e) annual precipitation in Inner Mongolia from 1970 to 2019 |

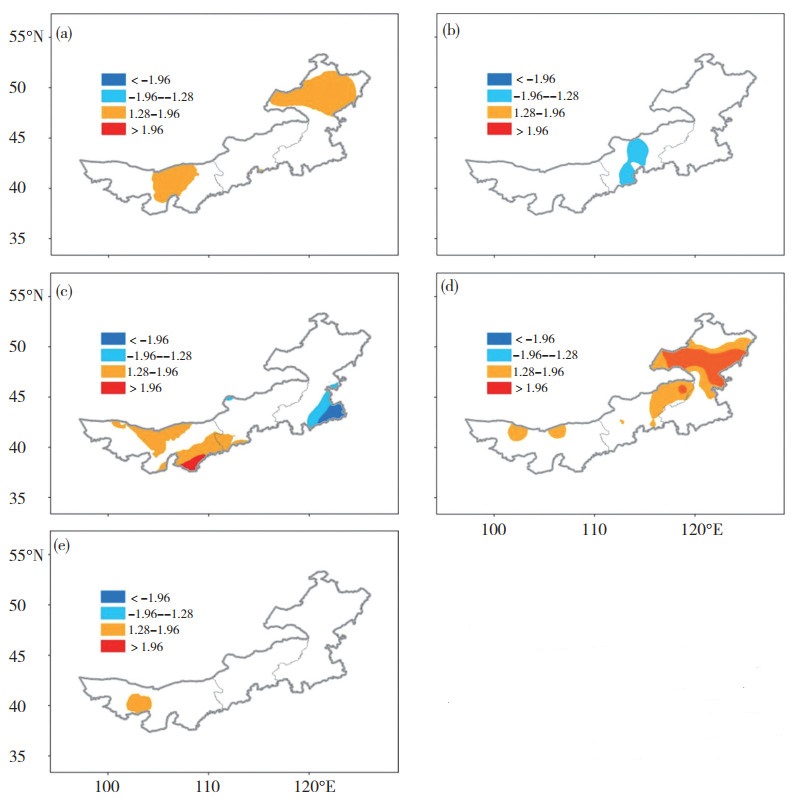

由内蒙古地区四季降水量H的空间分布可知(图 3a—d),H在冬季全区均大于0.5(未来趋势增多),在春季、夏季、秋季除在局地个别区域小于0.5(春季和秋季未来趋势减少,夏季未来趋势增多),其余地区H均大于0.5(春季和秋季未来趋势增多,夏季未来趋势减少)。具体分析可知:春季(图 3a)除了在内蒙古东部的偏南地区,H < 0.5,降水量未来趋势减少,其余地区H>0.5,降水量未来趋势增多,特别是在西部的偏西地区和东部的偏北地区H指数介于0.75 < H < 1,是春季降水量未来趋势增多最明显的地区,并且大部分地区通过信度为90%的显著性检验(图 4a);夏季(图 3b),内蒙古西部的偏东局地地区降水量的H < 0.5,说明未来趋势与过去增量呈负相关,为增多趋势,其余地区H>0.5,都为减少趋势,特别是在东部的偏西北地区的较小区域,0.75 < H < 1,是降水量未来趋势减少最明显的地区,但通过检验可知,仅在中部地区减少趋势通过了信度为90%的显著性检验(图 4b);秋季(图 3c),内蒙古东部的偏东北地区局地降水量未来趋势减少,中部的偏北地区和东部的偏东南地区0.75 < H < 1,是秋季降水量未来增多趋势最明显地区,但没有通过显著性检验,其余地区降水量未来增多趋势次之,通过信度90%检验的区域出现在西部的偏东地区(图 4c);冬季(图 3d),0.5 < H≤1的区域出现在内蒙古西部的偏西地区和东部的偏北大部地区,是降水量未来趋势增多最明显的地区,特别是在东部的偏北地区的个别区域H=1,呈现完全预测特征,而且通过信度90%的显著性检验(图 4d)。韩振宇等(2021)研究表明,到21世纪末期, 冬季和年平均降水的增幅大值都位于中国西部, 冬季降水的变化在中国西部、中国东北和中国华北及西北地区东部的确定性都较高。

|

图 4 1970—2019年内蒙古春季(a)、夏季(b)、秋季(c)、冬季(d)和年(e)降水量双边检验 Fig. 4 Bilateral test of (a) spring, (b) summer, (c) autumn, (d) winter and annual (e) precipitation in Inner Mongolia from 1970 to 2019 |

内蒙古地区年降水量(图 3e)的H值除了在西部的偏南地区和东部的偏北局部地区小于0.5(未来趋势减少),其余地区H均大于0.5(未来趋势增多)。特别值得关注的是,在内蒙古东部地区和西部地区局地0.75 < H < 1,说明该地区的年降水量增多趋势最明显,但仅在西部的偏南地区通过了信度为90%的显著性检验(图 4e)。周梦子等(2019)基于CMIP5耦合气候模式模拟结果对1.5 ℃和2 ℃升温阈值时中国降水变化表明,降水季节差异明显,夏季降水分布模态与年平均降水量的分布最为相似,季节尺度上以冬季降水量增幅最大,中国范围内年平均降水量基本表现为增多趋势,在东北、华北增加最为明显。

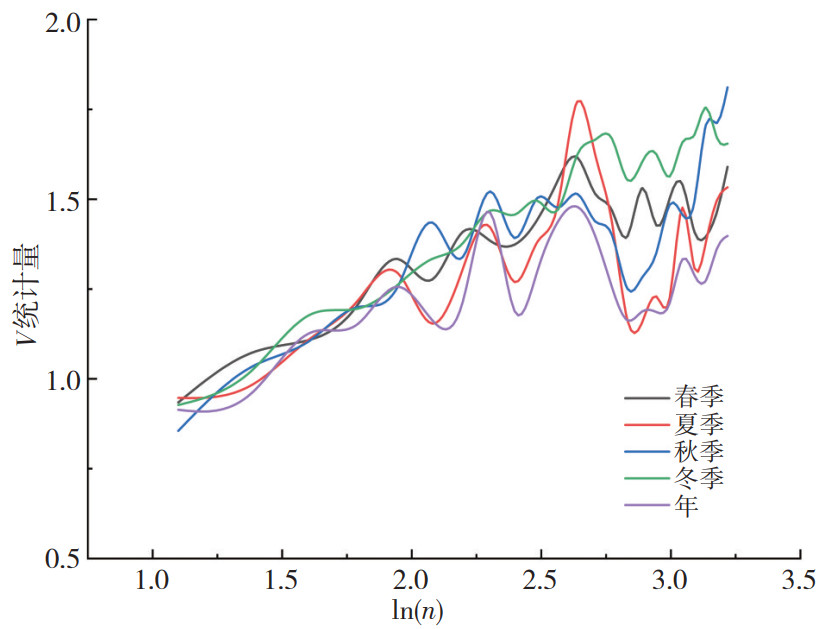

4 降水量非周期循环分析图 5为1970—2019年内蒙古地区四季和年降水量序列R/S的V统计量相对于ln(n)的变化曲线,可以看出,四季降水量时间序列Vn关于ln(n)的曲线均呈现上升趋势,其中春季Vn关于ln(n)的曲线在平稳中波动,夏季上升趋势最弱,秋季和冬季持续上升。具体来看,冬季时间序列的第一个拐点出现在ln(n)=2.3,对应的时间长度为10 a,折线呈持续上升,说明内蒙古地区四季中冬季降水量序列的长期记忆长度最长,过去的状态对未来的状态影响时间最长,这与H指标特征是一致的。秋季时间序列的第一个拐点出现在ln(n)=2.19,时间长度为9 a。春季时间序列的第一个拐点出现在ln (n)=2.07,时间长度为8 a,说明内蒙古地区春季降水量序列的记忆长度最短,系统在8 a之后就完全失去对初始条件的依赖,当大于年这个临界点后,序列的记忆性将会逐渐消失,表现出随机独立性。夏季时间序列的第一个拐点出现在ln(n)=2.07,时间长度为8 a,系统在8 a之后就完全失去对初始条件的依赖,D值逐渐减小,向0.5逼近,当大于这个临界点后,序列的记忆性将会逐渐消失,表现出随机独立性,持续性很弱,记忆长度最短。

|

图 5 1970—2019年内蒙古地区春季(a)、夏季(b)、秋季(c)、冬季(d)和年(e)降水量序列R/S的V统计量相对于ln(n)的变化曲线 Fig. 5 Variation curves of statistic values vs ln(n) based on R/S analysis on (a) spring, (b) summer, (c) autumn, (d) winter, and (e) annual precipitation series in Inner Mongolia from 1970 to 2019 |

1970—2019年内蒙古地区年降水量时间序列统计量Vn关于ln(n)的曲线呈上升趋势,第一个时间拐点出现在ln(n)=2.07处,其所对应的时间长度为8 a,说明内蒙古地区年降水量时间序列的变化趋势具有持续性特征,持续时间为8 a。但同时也可以看出,在ln (n)=2.19处(对应的时间长度为9 a)以后,Vn关于ln(n) 的折线在平缓中存在显著波动,因此内蒙古地区年降水量虽然呈增加趋势,但年降水量过去的增量与未来的增量持续性较弱。

5 结论与讨论本文利用1970—2019年内蒙古地区110个国家站降水量资料,采用EOF主成分分析、重标极差分析(R/S)和非周期循环分析,统计内蒙古地区年和四季降水量时间序列的H、D和非周期循环的平均循环长度,分析降水量变化趋势和记忆周期,得到如下结论:

(1) 1970—2019年内蒙古地区春季、秋季和冬季降水量年变化呈增多趋势,夏季降水量呈减少趋势,且春季降水量变化增多趋势最显著,其次是冬季,秋季增多最不明显。R/S分析结果表明,内蒙古地区四季降水量未来的趋势和过去的增多(减少)趋势一致,冬季降水量增多趋势的持续性最强,未来在波动中增多的可能性远远高于春季和秋季,特别是冬季在东部的偏北地区H=1,呈现完全预测特征,且通过了95%的显著性检验,降水量未来趋势增多显著。夏季降水减少趋势的持续性最弱,减少幅度相比四季来讲也最小,且仅在内蒙古中部通过了90%的显著性检验。

(2) 内蒙古地区四季降水量序列R/S的V统计量相对于ln(n)的变化分析可知,四季的曲线都呈上升趋势。冬季降水量序列的长期记忆长度最长,可达10 a,过去的状态对未来的状态影响时间最长。春季、夏季和秋季记忆长度分别为8 a、8 a和9 a,秋季长期记忆长度影响时间略长于春季和夏季。

(3) 1970—2019年内蒙古地区年降水量呈略增多趋势,其中在内蒙古东部的偏东地区和西部的偏北地区降水增多最显著,但在内蒙古西部的偏南地区和东部局部地区年降水量呈减少趋势。R/S分析结果表明,内蒙古地区年降水量时间序列过去的增量与未来的增量呈正相关,年降水量时间序列统计量Vn关于ln(n)的分析表明,内蒙古地区年降水量时间序列的变化趋势具有持续性特征,持续时间为8 a。

(4) EOF第一特征向量在夏季、冬季和全年表现为全区一致性偏多(少),在春季和秋季分别表现为东部的北部地区偏少(多)和东部地区偏少(多),其余地区偏多(少)的特征;EOF第二特征向量春季、夏季、秋季和年基本表现为中部的偏东地区和东部地区偏少(多),其余地区偏多(少)的特征,冬季降水量则反之。内蒙古东部的大部分地区,是降水量变化最敏感地区。

本文仅对内蒙古地区年和四季降水量未来趋势进行了预估,得到降水量的过去变化与未来趋势演变的关系,接下来,会继续对内蒙古地区降水持续性以及不同降水量级的气候趋势变化做进一步的研究的工作。

白松竹, 李春芳, 王磊. 2009. 近45年5-9月阿勒泰地区强降水气候变化趋势与突变特征[J]. 暴雨灾害, 28(1): 84-87. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2009.01.014 |

常煜. 2015. 内蒙古5-9月小时强降水时空变化特征[J]. 中国沙漠, 35(3): 735-743. |

常煜. 2016. 内蒙古典型暴雨过程的中尺度雨团观测分析[J]. 应用气象学报, 27(1): 56-66. |

常煜. 2019. 内蒙古夏季降雨过程持续性特征[J]. 高原气象, 38(4): 817-828. |

常煜, 韩经纬. 2015. 一次阻塞形势下的内蒙古暴雨过程特征分析[J]. 高原气象, 34(3): 741-752. |

常煜, 韩经纬, 常立群, 等. 2012. 近40 a呼伦贝尔市暴雨时空变化特征分析[J]. 暴雨灾害, 31(4): 379-383. |

常煜, 李秀娟, 陈超, 等. 2016. 内蒙古一次暴雨过程中尺度特征及成因分析[J]. 高原气象, 35(2): 432-443. |

常煜, 马素艳, 仲夏. 2018. 内蒙古夏季典型短时强降水中尺度特征[J]. 应用气象学报, 29(2): 232-244. |

常煜, 隋沆锐, 赵斐. 2019. 内蒙古夏季极端降水持续性分析与时空分布特征[J]. 暴雨灾害, 38(2): 161-168. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2019.02.008 |

顾润源, 孙永刚, 韩经纬, 等. 2012. 内蒙古自治区天气预报手册[M]. 北京: 气象出版社, 51-52.

|

韩振宇, 高学杰, 徐影. 2021. 多区域模式集合的东亚陆地区域的平均和极端降水未来预估[J]. 地理物理学报, 64(6): 1869-1884. |

李国栋, 张俊华, 王乃昂, 等. 2013. 基于重标极差分析和非周期循环分析的气候变化趋势预测-以兰州市为例[J]. 干旱区研究, 30(2): 299-307. |

李双林, 韩乐琼, 卞洁. 2012. 基于IPCC AR4部分耦合模式结果的21世纪长江中下游强降水预估[J]. 暴雨灾害, 31(3): 193-200. |

李秀萍, 徐宗学, 程华琼. 2012. 多模式集合预估21世纪淮河流域气候变化情景[J]. 高原气象, 31(6): 1622-1635. |

刘景涛, 王娴, 罗孝逞, 等. 1987. 内蒙古自治区天气预报手册(下册)[M]. 北京: 气象出版社, 4.

|

马素艳, 韩经纬, 斯琴, 等. 2015. 长生命史冷涡背景下内蒙古地区强对流天气分析[J]. 高原气象, 34(5): 1435-1444. |

唐永兰, 徐桂荣, 万蓉, 等. 2016. 近52 a湖北省梅雨期降水的气候变化特征分析[J]. 暴雨灾害, 35(6): 511-520. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2016.06.003 |

王娴, 唐毅, 孙绍菊, 等. 1987. 内蒙古自治区天气预报手册(上册)[M]. 北京: 气象出版社.

|

魏凤英. 2007. 现代气候统计诊断与预测技术[M]. 北京: 气象出版社, 36-66.

|

徐伟, 杨晓月, 徐菁, 等. 2018. 近60 a上海金山地区暴雨的气候变化特征及暴雨雨量风险评估研究[J]. 暴雨灾害, 38(2): 177-182. |

曾晟轩, 顾娟, 贺缠生. 2018. 西北农牧交错带中部气候变化特征及其持续性[J]. 水土保持研究, 25(4): 356-364. |

张意林, 覃军, 陈正洪. 2008. 近56a武汉市降水气候变化特征分析[J]. 暴雨灾害, 27(3): 253-257. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2008.03.010 |

周梦子, 周广胜, 吕晓敏, 等. 2019. 1.5℃和2℃升温阈值下中国温度和降水变化的预估[J]. 气象学报, 77(4): 728-744. |

Hurst H E. 1956. The problem of long-term storage in reservoirs[J]. International Association of Scientific Hydrology, 1(3): 13-27. DOI:10.1080/02626665609493644 |

Peters E. 1999. 资本市场的混沌和秩序[M]. 王小东. 北京: 经济科学出版社, 54-95

|

2022, Vol. 41

2022, Vol. 41