2. 上海中心气象台, 上海 200030;

3. 上海海洋中心气象台, 上海 200030

2. Shanghai Meteorological Center, Shanghai 200030;

3. Shanghai Marine Meteorological Center, Shanghai 200030

暴雨是我国主要的灾害天气之一,多产生于台风、锋面、低涡、局地强对流等天气系统中。低空急流为暴雨产生提供有利的动力和热力条件(Chen et al., 1998),暖湿空气的抬升作用是产生暴雨的重要动力学机制(罗亚丽等,2020)。西太平洋副热带高压季节性北抬,西南季风与北方冷空气交汇并长时间维持,形成持续性暴雨(丁一汇,1993)。青藏高原通过动力和热力作用改变周边大气环流和天气系统,影响中国暴雨(叶笃正等,1977)。另外,热带气旋也是产生大暴雨的重要天气系统。1975年8月台风“妮娜”引起的“75.8”河南特大暴雨,林庄地区24 h降水量达到1 063 mm,成为中国大陆上最强台风降水记录(陶诗言,1980)。

研究表明,中国暴雨雨量和雨日的线性趋势从东南沿海向西北内陆呈明显“增—减—增”的空间分布格局,并呈现出东南沿海增长快,内陆地区相对慢的变化特征(李莹等,2017)。大暴雨、特大暴雨在各季节均表现为显著增加的趋势,暴雨和大暴雨均存在明显年代际跃变,这种跃变在暴雨、大暴雨频发的区域增幅更为显著(周晶等,2018)。江淮地区梅雨期降水的日变化具有双峰结构,峰值分别出现在夜间至清晨和下午(Luo et al., 2013),其中夜间和清晨的暴雨与边界层低空急流关系非常密切(Luo and Chen, 2015)。局地涡旋对暴雨强度产生重大影响(何跃等,2019),城市化改变了风场,甚至改变了天气系统本身,进而改变了湿度平流,最终影响城市降水的落区和强度,且风速越大,影响越明显(岳彩军等,2019)。此外,较强的城市效应与长三角城市群下午短时强降水发生频次升高有关(Jiang et al., 2020)。强对流发生开始时间主要在中午到傍晚,除与热岛效应有关外,与水陆环流也存在一定的联系(漆梁波等,2005)。

上海地区暴雨天气以静止锋雨带及副高边缘强对流型为大多数,这两种天气产生的暴雨次数占总次数的六成以上(漆梁波等,2005)。暴雨日数在中心城区和浦东较多(史军等,2015),反映出明显的城市雨岛特征,在水汽充沛的东部沿海和城市化水平较高的中心城区相对容易出现极端雨强(李海宏和吴吉东,2018)。覆盖范围广、持续时间长和强度大的暴雨均可造成城市积水,交通受阻,给人民生命财产和社会经济带来损害。特大暴雨往往形成城市积涝和农田渍涝等多种次生灾害(漆梁波等,2005)。暴雨对道路拥堵产生影响,早晚高峰时拥堵道路数量超出往常水平最高可达150%(易嘉伟等,2020)。2013年9月13日,上海地区出现短时强降水和雷雨大风,浦东地区小时雨强达到124 mm·h-1,过程雨量为150.1 mm,崇明、浦东、中心城区和松江先后出现了8~10级雷雨大风,最大阵风12级。浦东及中心城区80多条段道路短时积水20~50 cm,晚高峰交通瘫痪,2条地铁线路因暴雨发生故障(漆梁波等,2005)。

对上海地区暴雨分布特征、暴雨成因、暴雨影响等方面已有较多的研究,并取得了一些研究成果(史军等,2016;徐伟等,2019;傅新姝等,2020;贺芳芳和赵兵科,2009;Liang and Ding, 2017)。值得注意的是,已有研究中暴雨的定义不统一,与现有暴雨预警标准的关联性不强,在暴雨预警业务应用上存在一定的难度;同时缺乏对上海地区暴雨预警的统计分析,在暴雨预警时效性等方面的研究也不多见。众所周知,及时有效的气象预警可以为灾害防御提供更多的准备时间,从而降低自然灾害对人民生产、生活的影响。鉴于此,本文基于上海地区高密度自动观测站的逐小时降水资料,利用数理统计方法,对上海地区10余年暴雨的时空分布特征和近5 a暴雨预警信号的发布情况进行了统计分析,在分析暴雨预警发布命中率和预警时效的基础上,对不同天气形势下暴雨预警时效的差异进行了研究。以期为上海城市雨洪管理、城市排水防涝基础设施建设及提高暴雨灾害防御能力提供一定依据。

1 资料和方法 1.1 资料采用2010年1月—2020年12月上海地区79个自动气象站逐小时降水资料和2016年1月—2020年12月上海地区9个区和市级暴雨各级别预警信号发布资料。由于2019年4月上海市修订了暴雨预警标准,暴雨预警评估时只使用了新标准执行后的资料。在统计10多年暴雨时空分布特征时,挑取了国家基本站、国家一般站、省级骨干站和省级考核站中资料完整可靠、空间分布相对均匀的41个站点进行统计分析;在预警时效检验时,为确保检验结论的客观性,使用了上海地区79个自动站的资料。逐小时降水资料来自上海市气象信息技术支持中心,预警信号相关数据来自上海市预警发布中心。

1.2 方法根据2019年4月上海市政府发布的《上海市气象灾害预警信号发布与传播规定》及上海市气象局修订的《上海市气象灾害预警信号及防御指南》中暴雨预警定义,区分1 h雨量标准的暴雨(以下简称1 h暴雨)和6 h雨量标准的暴雨(以下简称6 h暴雨)进行暴雨时空特征分析和预警时效检验,不同级别暴雨标准见表 1。文中未明确等级的暴雨是指达到蓝色标准的暴雨。

|

|

表 1 不同级别暴雨预警标准(单位: mm) Table 1 Rainstorm warning standards at different levels (unit: mm) |

区级和市级暴雨预警如果在发布时段内对应区域自动站雨量达到预警标准,则定义此次预警命中,无自动站达到预警标准则定义为预警空报。当各区出现自动站雨量达到预警标准而未发布对应级别或高于对应级别的预警,则定于该级别预警漏报。当中心城区自动气象站点雨量达到预警标准而未发布对应级别或高于对应级别的预警,或有2个区自动站达到预警标准而对应各区均未发布对应级别或高于对应级别的预警时,定义为市级预警漏报。暴雨预警命中率定义为预警命中次数与预警命中次数、漏报次数之和的百分比,见公式(1)。空报率定义为预警空报次数与预警命中次数、空报次数之和的百分比,见公式(2)。预警时效定义为各等级预警提前时间总和除以预警命中次数、空报次数、漏报次数之和,见公式(3)

| $ P_{O D_{k}}=\frac{N_{A_{k}}}{N_{A_{k}}+N_{C_{k}}} \times 100 \% $ | (1) |

| $ F_{A R_{k}}=\frac{N_{B_{k}}}{N_{A_{k}}+N_{B_{k}}} \times 100 \% $ | (2) |

| $ T_{k}=\frac{\sum C_{k}}{N_{A_{k}}+N_{B_{k}}+N_{C_{k}}} $ | (3) |

式(1)、式(2)和式(3)分别为命中率、空报率、预警时效的计算公式,其中PODk为命中率,FARk为空报率,Tk为预警时效,NAk为预警命中次数,NBk为空报次数,NCk为漏报次数,∑Ck为第K级预警信号的提前时间总和,K为暴雨预警信号级别,分1~4级,分别代表暴雨蓝色、黄色、橙色、红色预警信号。

在统计暴雨预警时效时,出现预警漏报或预警空报定义预警时效为0,预警信号正确时,定义预警时效为达到预警标准的时间减去预警发布的时间。在对不同天气类型下产生暴雨的预警时效进行评估时,按照暴雨过程进行统计;如一次暴雨过程出现多个等级标准的暴雨则分别进行统计,多个郊区相同时段出现同一等级的暴雨过程,则按一次过程计算;预警评估时首先对市级预警进行评估,对于未达到市级预警发布标准的暴雨过程,则对出现暴雨的郊区预警进行评估。

本文中的区级预警是指由闵行、宝山、嘉定、崇明、金山、青浦、松江、奉贤、浦东气象台发布的预警,市级预警是指由上海中心气象台发布的全市预警。本文中的中心城区指黄浦、徐汇、长宁、静安、普陀、虹口、杨浦共7个区。

2 结果与分析 2.1 上海地区暴雨的时空特征 2.1.1 暴雨频次时间特征上海地区1 h暴雨的频次每年平均为34.0站次(图 1),其中2015年最少(19站次),2017年最多(51站次)。其他年份的暴雨频次变化幅度较小,暴雨频次每年在31~38站次之间。6 h暴雨的频次明显多于1 h暴雨的频次,平均每年为85.1站次,其中2020年最多(123站次),2011年最少(52站次)。从变化趋势上看,1 h暴雨的变化趋势不明显,而6 h暴雨有增加的趋势,平均每年增加5.0站次,相关性通过了0.01的显著性检验。

|

图 1 2010—2020年上海地区1 h雨量标准和6 h雨量标准的暴雨频次变化 Fig. 1 Changes of rainstorm frequency with 1h and 6 h rainfall standard in Shanghai from 2010 to 2020 |

从不同级别的暴雨频次上看(图 2),1 h雨量达到暴雨蓝色标准的暴雨频次在2015年出现最小值,2017年出现最大值,橙色和红色标准的暴雨频次在2014年以后有所增加。6 h雨量达到暴雨蓝色标准的暴雨频次在2018年以后明显增多,其中2020年达到最大值103站次,其他级别的暴雨频次变化不明显。

|

图 2 2010—2020年上海地区1 h雨量标准(a)和6 h雨量标准(b)的各级别暴雨频次变化 Fig. 2 Changes of rainstorm frequency at different levels of 1 h rainfall standard (a) and 6 h rainfall standard (b) in Shanghai from 2010 to 2020 |

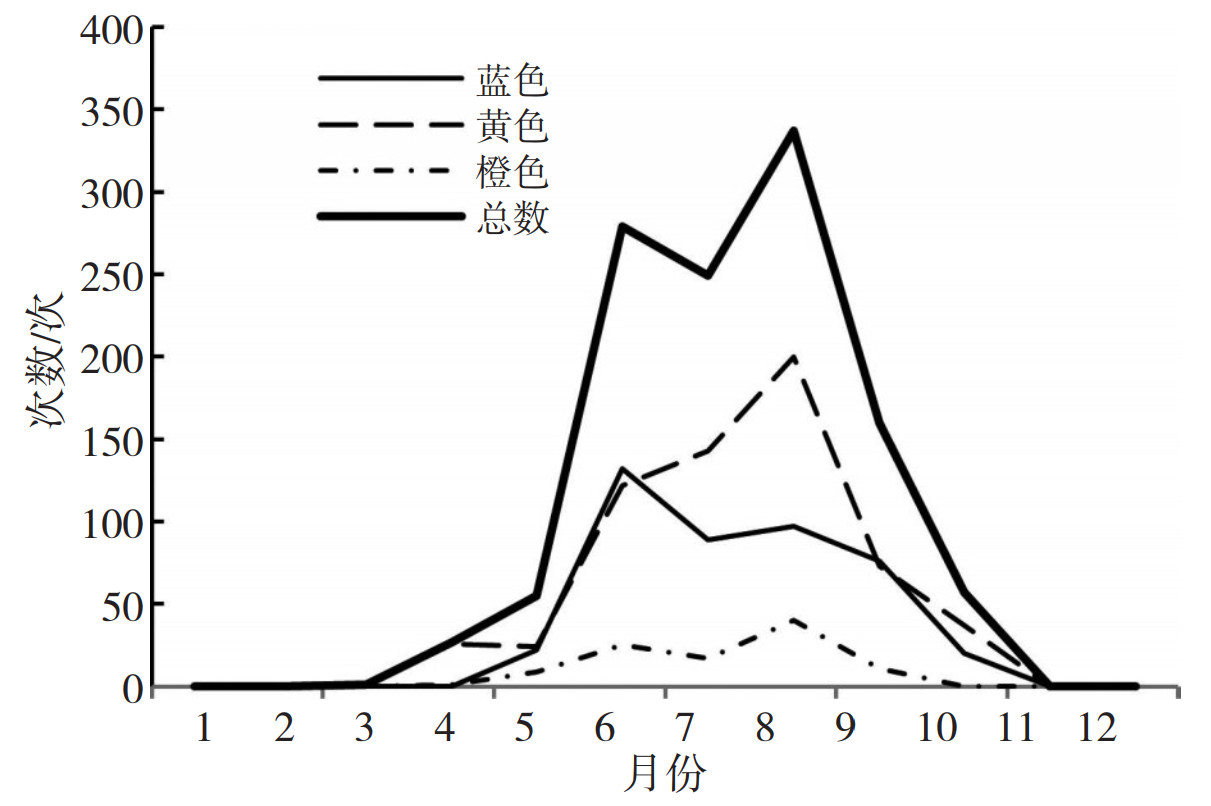

上海地区各月1 h和6 h暴雨频次的变化特征表明(图 3),暴雨主要出现在6—9月,占总次数的92%。不管是1 h还是6 h的暴雨出现最多的月份均为8月,这与8月上海处于台风季,降水相对比较集中有关。6月是上海的梅雨季节,暴雨频次也相对较多。从图 3上还可以看出,7月份1 h和6 h的暴雨频次出现了较大的差异,1 h暴雨出现相对大值,而6 h暴雨则出现低谷。7月,上海地区出梅后进入伏旱,持续时间较长的暴雨相对较少,副高控制下的短时暴雨仍时有发生,这可能是造成1 h和6 h暴雨频次变化特征出现较大差异的可能原因。

|

图 3 2010—2020年上海地区各月1 h雨量标准和6 h雨量标准暴雨频次分布 Fig. 3 The distribution of rainstorm frequency with 1 h and 6 h rainfall standard in Shanghai from 2010 to 2020 |

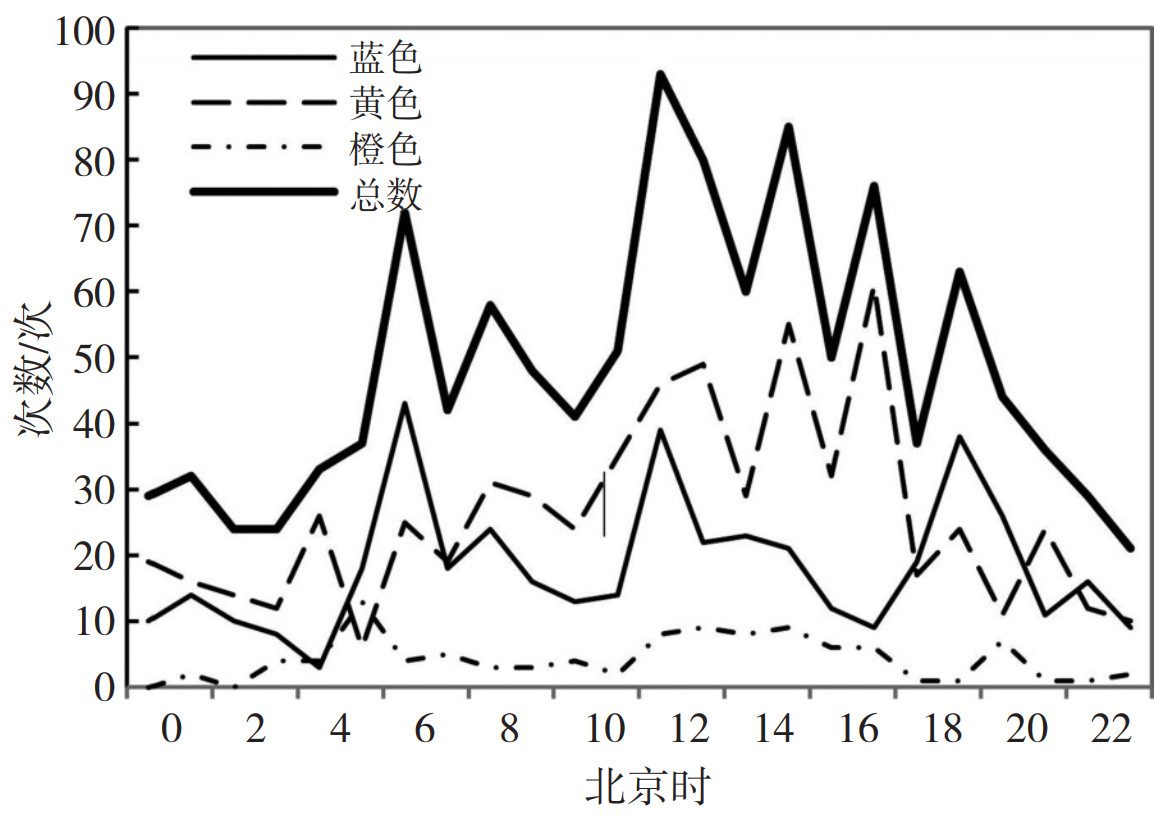

从暴雨的日变化特征来看(图 4),1 h暴雨频次与6 h暴雨频次的变化特征存在较大的差异。从图 4还可以看出,1 h暴雨频次波动较大,最大值出现在16时,最小值则出现在22时。6 h暴雨频次呈现单峰型特征,22时出现最小值,之后平缓上升,09时出现最大值,上午是暴雨频次相对集中的时段。以上分析说明午后局地热对流形成的暴雨一般持续时间相对较短,而持续时间较长的暴雨多出现在上午。

|

图 4 2010—2020年上海地区1 h雨量标准和6 h雨量标准暴雨频次日变化 Fig. 4 Diurnal variation of rainstorm frequency with 1 h and 6 h standard in Shanghai from 2010 to 2020 |

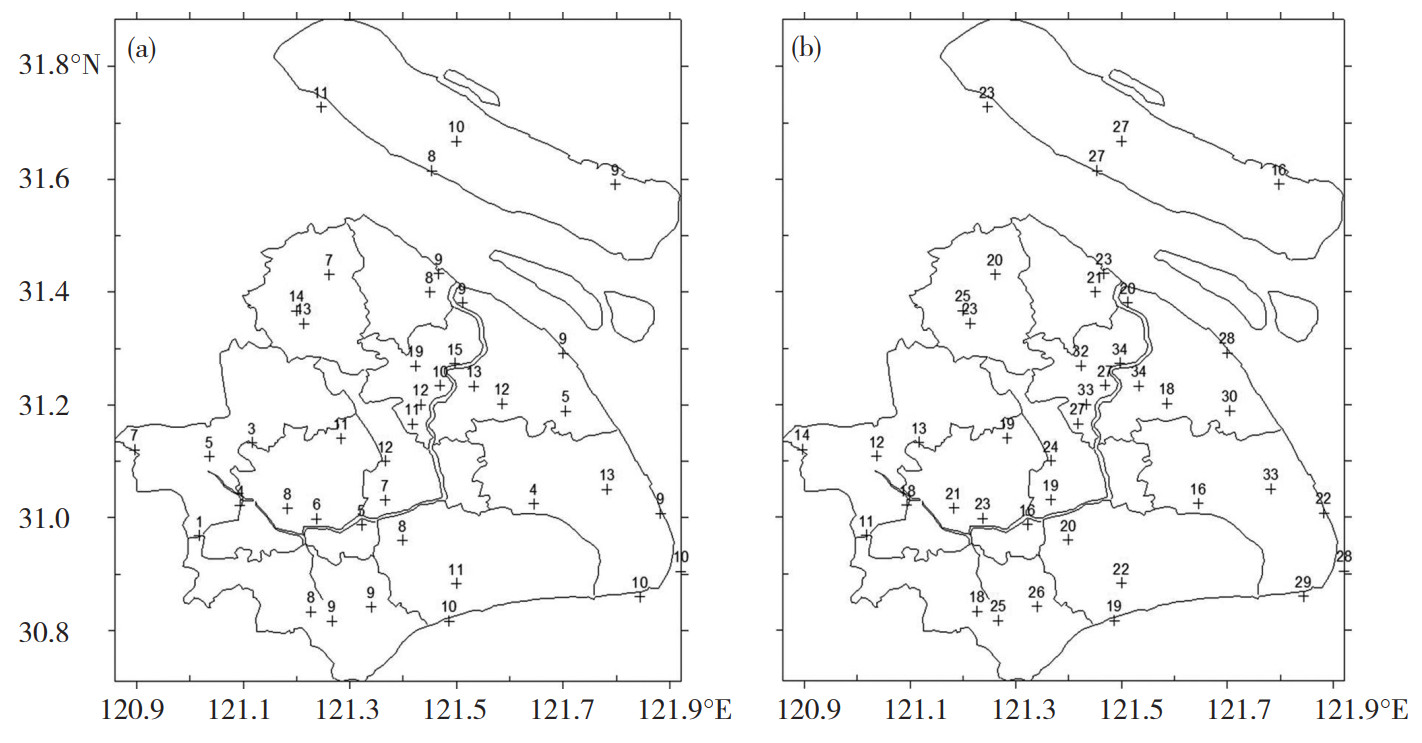

从1 h和6 h暴雨频次的空间分布来看(图 5),中心城区和浦东靠近黄浦江地区存在大值中心,其中1 h暴雨频次最大值为19次,6 h暴雨频次最大值为34次,这可能与城市热岛效应密切相关(李海宏和吴吉东,2018)。同时崇明中北部、浦东东南部、奉贤南部地区也有较大值存在,这些区域靠近长江口和杭州湾,是水陆交界区域,暴雨频次与水陆环流存在一定的联系(漆梁波等,2005)。

|

图 5 2010—2020年上海地区1 h雨量标准(a)和6 h雨量标准(b)暴雨频次的空间分布 Fig. 5 Spatial distribution of rainstorm frequency with (a) 1 h rainfall standard and (b) 6 h rainfall standard in Shanghai from 2010 to 2020 |

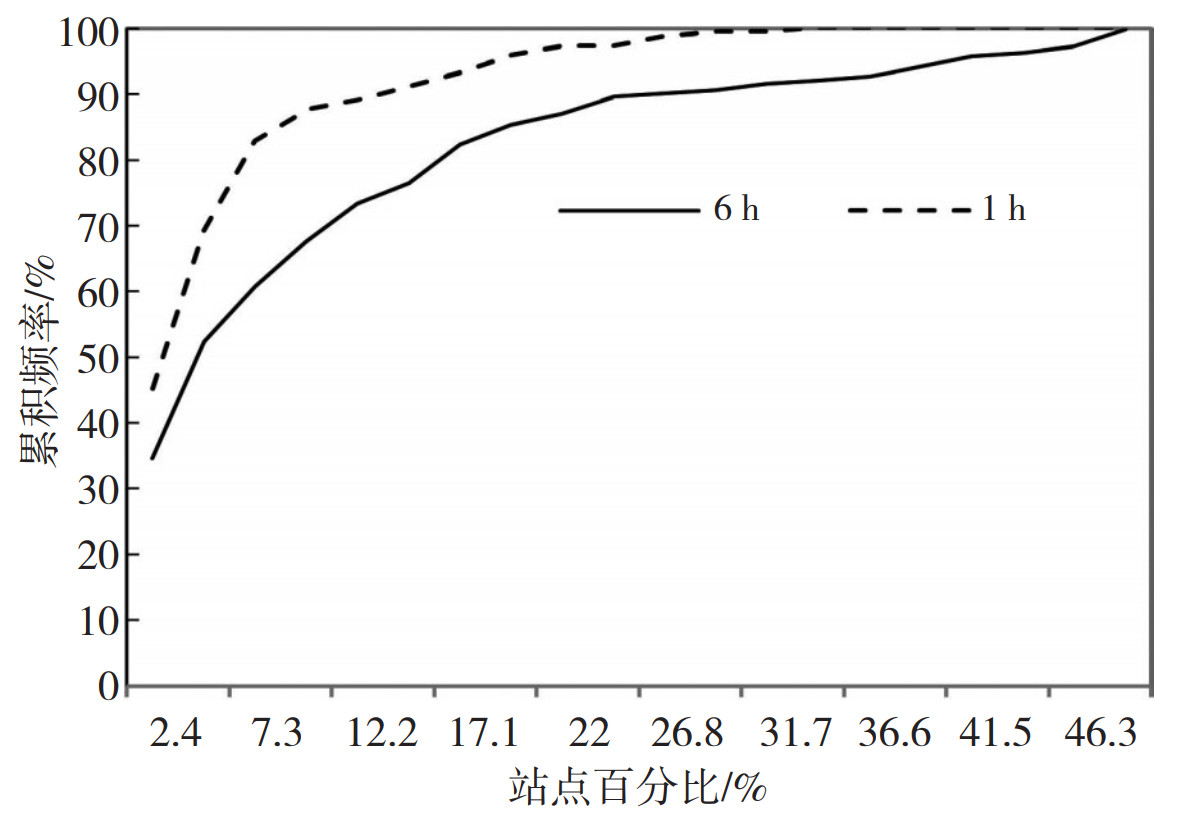

从暴雨出现站点百分比的累积频率上看(图 6),6 h暴雨单站(占总站数的2.4%)出现的频率为34.6%,出现2站的累积频率已超过五成,达到了52.4%,3站的累积频率为60.8%,11站(占总站数的26.8%)的累积频率超过90%。但也有全市范围的暴雨出现,2013年10月8日,上海出现了统计时段内最大范围的暴雨,6 h暴雨出现的站点数为40站,占总站数的97.6%。2012年8月8日,6 h暴雨出现29站,占总站数的70.7%。1 h暴雨局地性更强,单站暴雨出现的频率为45.2%,出现2站的累积频率为69.2%,6站(占总站数的14.6%)出现暴雨的累积频率已超过90%。2017年9月25日,1 h暴雨全市出现了14站,占总站数的34.1%。上述统计分析表明,上海地区暴雨的局地特征非常明显。

|

图 6 2010—2020年上海地区1 h雨量标准和6 h雨量标准暴雨出现站点百分比的累计频率 Fig. 6 Cumulative frequency of station percentage with 1 h and 6 h rainstorm standard in Shanghai from 2010 to 2020 |

2016—2020年上海地区共发布暴雨预警信号1 165次,其中暴雨黄色预警信号发布频次最多(626次),占总次数的53.7%,蓝色次之(436次),占总次数的37.4%,橙色最少(103次),占总次数的8.8%。5年内上海地区未发布过暴雨红色预警信号。从预警信号发布频次的月变化来看(图 7),暴雨预警信号主要发生在6—8月,占全年总数的88.0%,其中8月最多,占全年的28.9%。1月、2月、11月、12月则未发布过暴雨预警。从不同级别预警信号各月发布频次来看,黄色和橙色预警信号8月最多,蓝色预警6月最多。7月份,除黄色预警比6月略有增加外,其他预警均比6月有明显下降。

|

图 7 2016—2020年上海地区逐月各级别暴雨预警发布频次 Fig. 7 Monthly frequency of rainstorm warning at all levels in Shanghai from 2016 to 2020 |

从暴雨预警信号发布时间(指预警信号发布的开始时间,下同)的日变化可以看出(图 8),预警信号发布时间呈现双峰型变化特征,第一峰值出现在中午12∶00 (北京时,下同),第二峰值出现在早晨06∶00。12∶00—17∶00预警信号发布相对集中,该时段的发布频次占总次数的38.1%,其中12∶00发布的频次最多(93次),15∶00次之(85次)。暴雨预警信号发布时间最少的时段为23∶00。蓝色预警信号发布时间在06∶00、12∶00、19∶00都出现了较大值,04∶00则出现最小值。暴雨黄色预警信号发布时间表现为单峰型特征,峰值出现在17∶00。橙色预警信号发布时间多出现在05∶00。

|

图 8 2016—2020年上海地区暴雨各级别预警信号发布频次的日变化 Fig. 8 Diurnal variation of frequency of rainstorm warning signals at all levels in Shanghai from 2016 to 2020 |

从预警信号持续时间来看(表 2),各级别预警信号平均持续时间为5.9 h,其中蓝色预警持续时间最长(7.2 h),黄色次之(5.4 h),橙色最短(3.9 h)。从各区不同级别预警的持续时间上看,松江蓝色预警持续时间最长(8.1 h),青浦黄色预警信号持续时间最长(6.4 h),金山橙色预警持续时间最长(7.5 h)。

|

|

表 2 2016—2020年上海各区及市级各级别暴雨预警持续时间(单位: h) Table 2 The duration of rainstorm warning (unit: h) in Shanghai from 2016 to 2020 |

2019—2020年上海地区各区及市级共发布暴雨预警474次,其中浦东发布频次最多(56次),松江发布频次最少(37次)。市级暴雨预警共发布54次。上海地区暴雨预警命中率平均为82.4%(表 3),在暴雨不同级别的预警中,暴雨蓝色预警命中率最高(87.9%),其次是暴雨黄色预警(75.6%),暴雨橙色预警命中率最低(57.9%)。统计时段内,市级及各区均未发布暴雨红色预警。在全市的暴雨预警中,市级暴雨预警命中率为88.6%,闵行的暴雨预警命中率最高(100.0%),浦东的暴雨预警命中率最低(66.7%)。在各区不同级别的暴雨预警中,闵行的暴雨蓝色、暴雨黄色、暴雨橙色预警命中率均为100.0%;松江的暴雨蓝色命中率为100.0%,宝山、崇明、青浦暴雨黄色预警命中率为100.0%;金山暴雨橙色预警的命中率为100%。暴雨蓝色预警命中率浦东最低(70.0%),暴雨黄色预警命中率金山最低(0.0%),暴雨橙色预警命中率嘉定和松江最低(33.3%)。

|

|

表 3 2019—2020年上海地区暴雨预警命中率(单位: %) Table 3 The hit rate of rainstorm warning (unit: %) in Shanghai from 2019 to 2020 |

全市暴雨预警空报率平均为63.9%(表 4),其中暴雨蓝色、暴雨黄色、暴雨橙色预警空报率分别为65.4%、62.6%、38.9%。市级预警的空报率为26.4%,其中暴雨蓝色预警空报率为25.6%,黄色预警空报率为33.3%,橙色预警空报率为0.0%,均明显好于各区预警空报率。在各区暴雨预警空报率中,青浦最高为84.6%,松江最低为54.1%。暴雨蓝色预警空报率松江最低(58.1%),青浦最高(82.9%);暴雨黄色预警空报率松江最低(40.0%),金山最高(100.0%);暴雨橙色预警空报率嘉定、崇明、金山、松江、奉贤最低(0.0%),宝山、青浦最高(100.0%)。

|

|

表 4 2019—2020年上海地区暴雨预警空报率(单位: %) Table 4 The null rate of rainstorm warning (unit: %) in Shanghai from 2019 to 2020 |

以上分析可知,市级和各区暴雨预警命中率均较高,除浦东外,市级和各区暴雨预警的命中率均超过70%。但各区暴雨预警的空报次数相对较多,空报率均超过了50%,其中金山、青浦暴雨预警空报率超过了80%。另外,要特别关注高级别暴雨出现的可能性,加强气象监测和预报预警服务。

2.2.3 暴雨预警时效评估从暴雨的预警时效上看,上海地区暴雨预警时效平均为1.3 h,其中暴雨蓝色预警的时效为1.2 h,暴雨黄色的预警时效为1.7 h,暴雨橙色预警的时效为0.9 h。

从各区暴雨预警时效来看(图略),松江的预警时效最长(2.2 h),嘉定的预警时效最短(0.6 h),其他各区的预警时效在0.7~1.6 h之间。各区不同级别的预警时效存在明显差异,暴雨蓝色预警的时效浦东最长(1.7 h),其次是松江(1.6 h),嘉定预警时效最短(0.6 h)。暴雨黄色预警时效松江最长(6.0 h),金山最短(0.0 h)。暴雨橙色预警时效金山最长(6.9 h),宝山、青浦最短(0.0 h)。市级预警中,暴雨蓝色预警时效为2.3 h,黄色预警时效为2.7 h,橙色预警时效为0.8 h。

暴雨预警时效评估表明,多区平均预警时效小于1.0 h,特别是高级别预警,多区存在暴雨实况出现后再发布预警或未发布预警的情况,导致预警时效为0.0 h。所以在暴雨预警发布的过程中,不仅要尽量提高预警的命中率,同时还要延长预警的时效,便于为相关部门提供更多的暴雨灾害防御准备的时间,以减轻暴雨对人们生产生活的影响。

2.3 不同天气形势下暴雨预警时效差异2019—2020年上海地区共出现不同级别的暴雨过程54次,按照漆梁波等(2005)对上海地区暴雨的天气形势分型,梅雨静止锋、副高边缘强对流、台风等是影响上海地区暴雨的主要天气类型(表 5)。其中静止锋雨带型暴雨出现最多为20次,其次是台风本体或外围螺旋雨带型9次、副高边缘强对流型8次,江淮气旋型出现了5次。台风倒槽型、暖式切变线(暖区辐合线)型、低槽冷锋型暴雨相对较少,另外还有其它类型的暴雨出现了6次。

|

|

表 5 2019—2020年上海地区不同天气类型暴雨发生频次(单位: 次)和平均预警时效(单位: h) Table 5 Frequencies (unit: time) and average warning time (unit: h) of rainstorm occurrence with different weather types in Shanghai from 2019 to 2020 |

对以上不同天气类型产生的暴雨进行预警时效的评估,结果表明,不同天气类型下的暴雨预警时效差异较大,预警时效在0.5~2.8 h之间。暖式切变线(暖区辐合线)型暴雨的预警时效最长,为2.8 h,副高边缘强对流型、台风倒槽型和江淮气旋型暴雨预警时效均不足1.0 h,其中副高边缘强对流型暴雨预警时效仅有0.5 h。盛夏季节的副高边缘暴雨往往具有局地突发性特征,预报预警难度较大,预警时效在各种类型中也是最短的。对于强的台风倒槽型暴雨,往往是在有利的大尺度天气背景下产生的中小尺度对流性降水,加之具有远距离性,在预警上同样具有较高难度。江淮气旋型暴雨,尽管天气系统相对明确,但具体强度、移动路径、冷暖区内气象要素的预测偏差对暴雨的发生带来不确定性,其预警时效也只有0.9 h。其它类型暴雨预警时效在1.0~2.4 h之间。

按照天气过程统计,2019—2020年共有18次不同级别暴雨出现预警漏发,其中台风本体或外围螺旋雨带型有6次,静止锋雨带型有4次,副高边缘型、台风倒槽型、江淮气旋型分别有2次,其它类型有2次(表略)。从不同级别预警的漏发情况(表 6)来看,暴雨红色预警漏发2次,其中1次为静止锋雨带型,1次为台风本体或外围螺旋雨带型。在漏发的橙色预警中,台风相关类型有5次,占比超过了80%。漏发的黄色预警中,台风本体或外围螺旋雨带型占比也达到一半,说明台风相关类型是暴雨预警漏发的主要天气类型,需要特别关注。同时静止锋雨带型是除台风本体或外围螺旋雨带型以外四个等级预警均出现过漏发的天气类型,对于梅雨期内强降水也需要加强监测预警。

|

|

表 6 2019—2020年上海地区不同天气类型暴雨各级别预警漏发频次(单位: 次) Table 6 Missing frequencies of early warning (unit: time) of different types of rainstorm in Shanghai from 2019 to 2020 |

上述分析可知,上海地区暴雨主要受梅雨静止锋、副高边缘强对流、台风等天气类型的影响,不同天气形势下暴雨预警时效存在较大差异,副高边缘强对流型、台风倒槽型和江淮气旋型暴雨预警时效相对较短,台风本体或外围螺旋雨带型暴雨预警较易漏发。

3 结论与讨论本文基于2010—2020年上海地区79个自动气象观测站逐小时观测资料和2016—2020年暴雨预警信号发布资料,采用趋势分析、累积频率等统计方法,对上海地区暴雨的时空分布特征、暴雨预警信号发布情况、不同天气形势下暴雨预警时效的差异等进行了研究,得到如下结论:

(1) 2010—2020年上海地区41个自动气象站中出现1 h暴雨平均为34.0站次,出现6 h暴雨平均为85.1站次。6 h暴雨呈现显著上升趋势,其中暴雨蓝色上升趋势最为明显。上海地区暴雨主要出现在6—9月,7月份6 h暴雨出现了明显的低谷,而1 h暴雨较6月仍有所增加,显示出7月副高控制下局地多短时暴雨的特征。6 h暴雨日变化呈现单峰型特征,上午是暴雨相对集中的时段。1 h暴雨频次波动较大,最大值出现在16时。说明午后暴雨一般持续时间相对较短,而持续时间较长的暴雨多出现在上午。

(2) 上海地区暴雨的局地特征非常明显。暴雨出现站点百分比的累积频率表明,6 h暴雨单站(占总站数的2.4%)出现的频率为34.6%,出现2站的累积频率已超过五成。1 h暴雨局地性更强,单站暴雨出现的频率为45.2%,6站出现暴雨的累积频率已超过90%。从1 h和6 h暴雨频次的空间分布来看,中心城区和浦东靠近黄浦江地区存在大值中心,这可能与城市热岛效应密切相关。

(3) 2016—2020年上海地区共发布暴雨预警信号1 165次,其中暴雨黄色预警信号发布频次最多,蓝色次之,橙色最少。暴雨预警信号主要出现在6—8月,占全年总数的88.0%。从暴雨预警信号发布时间的日变化可以看出,预警信号发布时间呈现双峰型变化特征,第一峰值出现在中午12:00,以12:00—17:00预警信号发布相对集中,其次是早晨06:00。从预警信号持续时间来看,各级别预警信号发布持续时间平均为5.9 h,其中蓝色预警持续时间最长(7.2 h),黄色次之(5.4 h),橙色最短(3.9 h)。

(4) 上海地区暴雨预警命中率平均为82.4%,在暴雨不同级别的预警中,暴雨蓝色预警命中率为87.9%,暴雨黄色预警命中率为75.6%,暴雨橙色预警命中率为57.9%。从暴雨的预警时效上看,上海地区暴雨预警时效平均为1.3 h,其中暴雨蓝色预警的时效为1.2 h,暴雨黄色的预警时效为1.7 h,暴雨橙色预警的时效为0.9 h。

(5) 上海地区暴雨主要受梅雨静止锋、副高边缘强对流、台风等天气类型的影响,其中静止锋雨带型暴雨出现最多,其次是台风本体或外围螺旋雨带型。不同天气形势下暴雨预警时效存在较大差异,副高边缘强对流型、台风倒槽型和江淮气旋型暴雨预警时效均不足1.0 h,其中副高边缘强对流型暴雨预警时效仅有0.5 h。台风本体或外围螺旋雨带型暴雨预警较易漏发,需要特别关注。

本文在统计上海地区暴雨时空分布特征的基础上,对暴雨预警发布情况、不同天气类型暴雨预警时效的差异等进行了研究,得到了一些有用的结论,可为气象部门暴雨预报预警服务提供参考。但由于资料的精细化程度等影响,在预警时效统计等方面可能还存在一定的偏差,今后将继续收集详尽的资料进行更为深入的研究。

丁一汇. 1993. 1991年江淮流域持续性特大暴雨研究[M]. 北京: 气象出版社, 1-253.

|

傅新姝, 顾问, 彭杰, 等. 2020. 2020年梅雨期上海一次强降水过程垂直结构的综合观测分析[J]. 暴雨灾害, 39(6): 658-665. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2020.06.014 |

何跃, 李强, 刘伯骏, 等. 2019. 四川盆地一次西南涡作用下大暴雨过程的短时强降水分析[J]. 沙漠与绿洲气象, 13(6): 29-38. |

贺芳芳, 赵兵科. 2009. 近30年上海地区暴雨的气候变化特征[J]. 地球科学进展, 24(11): 1260-1267. DOI:10.3321/j.issn:1001-8166.2009.11.011 |

李海宏, 吴吉东. 2018. 2007-2016年上海市暴雨特征及其与内涝灾情关系分析[J]. 自然资源学报, 33(12): 2136-2148. |

李莹, 朱益民, 夏淋淋, 等. 2017. 长江流域夏季不同强度降水日数的时空变化特征[J]. 气象科学, 37(6): 808-815. |

罗亚丽, 孙继松, 李英, 等. 2020. 中国暴雨的科学与预报: 改革开放40年研究成果[J]. 气象学报, 78(3): 419-450. |

漆梁波, 朱佳蓉, 徐秀芳, 等. 2005. 上海地区暴雨预报及分析手册[M]. 气象出版社, 18.

|

史军, 崔林丽, 杨涵洧, 等. 2015. 上海气候空间格局和时间变化研究[J]. 地球信息科学学报, 17(11): 1348-1354. |

史军, 穆海振, 杨涵洧, 等. 2016. 上海中心城区暴雨内涝阈值研究[J]. 暴雨灾害, 35(4): 344-350. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2016.04.006 |

陶诗言. 1980. 中国之暴雨[M]. 科学出版社, 225.

|

徐伟, 杨晓月, 徐菁, 等. 2019. 近60 a上海金山地区暴雨的气候变化特征及暴雨雨量风险评估研究[J]. 暴雨灾害, 38(2): 177-182. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2019.02.010 |

叶笃正, 高由禧, 陈乾. 1977. 青藏高原及其紧邻地区夏季环流的若干特征[J]. 大气科学, 1(4): 289-299. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.1977.04.06 |

易嘉伟, 王楠, 千家乐, 等. 2020. 基于大数据的极端暴雨事件下城市道路交通及人群活动时空响应[J]. 地理学报, 75(3): 497-508. |

岳彩军, 唐玉琪, 顾问, 等. 2019. 城市阻碍效应对局地台风降水的影响[J]. 气象, 45(11): 1611-1620. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2019.11.011 |

周晶, 翟伶俐, 高辉. 2018. 近50 a长江中下游不同量级暴雨的年代际变化特征[J]. 气象科学, 8(6): 780-789. |

Chen S J, Kuo Y H, Wang W, et al. 1998. A modeling case study of heavy rainstorms along the Mei-Yu front[J]. Mon Wea Rev, 126(9): 2330-2351. DOI:10.1175/1520-0493(1998)126<2330:AMCSOH>2.0.CO;2 |

Jiang X L, Luo Y L, Zhang D L, et al. 2020. Urbanization enhanced summertime extreme hourly precipitation over the yangtze river delta[J]. J Climate, 33: 5809-5826. DOI:10.1175/JCLI-D-19-0884.1 |

Liang P, Ding Y H. 2017. The long-term variation of extreme heavy precipitation and its link to urbanization effffects in Shanghai during 1916-2014[J]. Adv Atmos Sci, 34(3): 321-334. DOI:10.1007/s00376-016-6120-0 |

Luo Y L, Chen Y R X. 2015. Investigation of the predictability and physical mechanisms of an extreme-rainfall-producing mesoscale convective system along the Meiyu front in East China: An ensemble approach[J]. J Geophys Res Atmos, 120(20): 10593-10618. DOI:10.1002/2015JD023584 |

Luo Y L, Wang H, Zhang R H, et al. 2013. Comparison of rainfall characteristics and convective properties of monsoon precipitation systems over South China and the Yangtze and Huai river basin[J]. J Climate, 26(1): 110-132. DOI:10.1175/JCLI-D-12-00100.1 |

2022, Vol. 41

2022, Vol. 41