2. 南京信息工程大学大气物理学院,南京 210044

2. School of Atmospheric Physics, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044

寒潮天气除了造成剧烈的降温外,还会带来大风和雨雪天气,常给工农业、交通运输和人民生活带来巨大影响。对于寒潮天气过程,我国气象工作者进行了诸多研究(王遵亚和丁一汇,2006;徐爱华等,2006;雷正翠等,2013)。在冬春季节,寒潮爆发时由于气温突降,降水相态也常常会随之发生转换,主要有雨、雨夹雪、雪、冰粒和冻雨等,这也是降水预报中的难点,国外学者早就对此开展了分析(Lownders et al., 1974;Heppner,1992;Kain et al., 2000)。近年来,国内学者也对降水相态进行了诸多研究,漆梁波和张瑛(2012)建立了中国东部地区冬季降水相态的推荐识别判据,认为综合考虑温度因子和厚度因子的识别判据表现更好。孙燕等(2013)通过统计分析,将1 000—850 hPa厚度≤ 1 292 gpm,且T850≤-3 ℃,T≤2 ℃作为江苏地区降雪判定指标。邵宇翔和李周(2016)分析了河南一次寒潮期间降水多相态转换的成因,认为降水相态的变化与暖层温度和0 ℃层高度密切相关。杨舒楠等(2017)认为降水相态的转变取决于整个对流层低层950—850 hPa的温度平流状况。李江波等(2009)、张备等(2014)、卢晶晶等(2019)也分别对寒潮背景下的降水相态转换机理进行了研究,得到了各自的结论或预报指标,这些都对降水相态的研究具有重要意义。

近年来,一些新型探测资料因时空分辨率高在降水相态的研究中得到广泛应用。李峰和施红蓉(2014)、施红蓉等(2014)研究指出,风廓线雷达的强度和速度产品能很好地监测、诊断降雨到降雪相态变化的持续时间。张月华等(2019)的研究认为风廓线雷达的水平风向风速、折射率结构常数和垂直速度的垂直变化对暴雪短临预报有很好的参考价值。李德俊等(2013)分析了武汉一次短时暴雪的雨滴谱特征,得出降雨阶段粒子下落速度大而粒径小,纯雪阶段则相反。姚晨等(2018)、杨祖祥等(2019)的研究认为双偏振雷达产品对冬季降水粒子的探测和降水相态的判定有一定参考价值。廖晓农等(2013)利用风廓线雷达和微波辐射计等资料分析了北京一次雨雪过程,表明抬升凝结高度附近的温度是降水相态转换的关键因子。武威和胡燕平(2019)利用多源资料分析了沙颍河流域一次雨雪过程中的降水相态,表明微波辐射计的温湿廓线、云底高度以及液态水等在雨雪转换中均有显著变化,风廓线速度能定量反映出降雨和降雪之间的差异。目前南京地区尚缺乏新型探测资料在降水相态方面的研究。

2020年3月底,南京地区出现了一次罕见寒潮天气过程,并伴有雨雪相态的快速转换,本文利用常规气象观测资料和微波辐射计、风廓线雷达、激光雨滴谱等新型探测资料对这次过程进行分析,探讨新型探测资料在雨雪天气监测和预报中的应用,以期对南京地区的降水相态转换预报提供参考。

1 资料和观测仪器本文所用的资料主要有雨雪过程中南京各站人工观测的降水相态转换时间、雨雪量和积雪深度,Micaps4高空与地面天气图资料,南京国家基准站(以下简称南京站)的常规地面和探空资料、微波辐射计资料、风廓线雷达资料、激光雨滴谱资料以及高淳站的激光雨滴谱资料。

MP-3000A微波辐射计是由美国Radiometrics公司研发的一种新型35通道的微波辐射计,采取被动式微波遥感,通过接收天空亮温来反演地面至10 km高度的高分辨率的温度、相对湿度和水汽廓线,以及较低分辨率的液态水廓线,每隔2~3 min扫描一次。它包括了温度廓线子系统和水汽廓线子系统这两个频率段的子系统,分别在51~59 GHz和22~30 GHz之间用所选择的频率进行天空亮温观测。可以实现天顶方向和斜路径方向两种模式交替观测与反演,本文采用的是斜路径模式的反演产品。

CLC-11-D型固定式边界层风廓线雷达是一种脉冲多普勒雷达,通过天顶、偏东15°、偏西15°、偏南15°、偏北15°五个波束位置在不同高度层的散射信号和数据处理,可以全天候连续探测边界层水平风向、水平风速、垂直速度和功率谱数据,垂直探测范围是100 m~10 km,探测频率为6 min一次。

OTT Parsivel1型激光雨滴谱仪是以激光测量为基础的高级光学粒子测量仪器,可以对探测到的降水粒子进行分类,并同时测量和计算降水粒子的尺度和速度。Parsivel降水粒子谱测量系共有32个尺度通道和32个速度通道,其中粒子尺度测量数据范围为0.2~ 25 mm,粒子速度测量范围0.2~20 m·s-1,采样间隔为1 min一次。

2 天气实况受到北方强冷空气的影响,2020年3月26—28日,江苏沿江苏南的大部分地区出现了寒潮天气。南京各站48 h最低气温降幅达15.6~16.8 ℃,为3月历史同期极值;28日早晨最低气温0.4~1.5 ℃,其中南京站、溧水站和高淳站为2000年以来3月下旬最低值。

27日的后半夜到28日早晨,随着气温的逐渐下降,除了最南端的高淳外,南京其余地区自北向南出现了雨-雨夹雪-雪-雨夹雪-雨的多相态转换天气,雨雪量为中等量级,其中南京站降雪时间为上半年历史第四晚,为近10 a最晚。如表 1,各站纯雪时间仅为2~ 3 h,28日08时(北京时,下同)积雪深度南京站2 cm、溧水站1 cm,为上半年南京历史上最晚积雪。

|

|

表 1 2020年3月27日夜里南京各站降水相态转换时间、雨雪量和积雪深度 Table 1 The phase transformation time, precipitation and snow depth in Nanjing in the night of 27 March 2020. |

此次发生在南京3月底的罕见寒潮雨雪天气过程共有4个特点∶48 h最低气温降幅大、最低气温低、降雪和积雪时间晚、降水相态转换快。

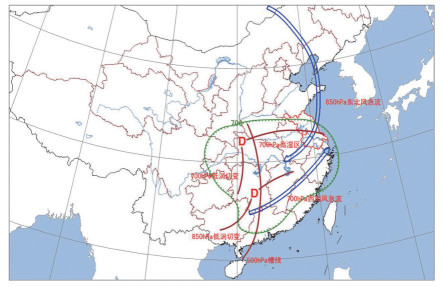

3 环流背景 3.1 高空天气形势3月26日08∶00的500 hPa高空图上(图略),中高纬为两槽两脊的形势,其中在乌拉尔山附近有一个高压脊,东北北部有一个冷涡,其后部有-44 ℃的冷中心,冷空气在此堆积,温度槽落后于高空槽,有利于槽发展引导冷空气南下。27日08∶00,500 hPa乌拉尔山高压脊发展,并东移至贝加尔湖上空,涡后脊前的西北气流引导冷空气南下,850 hPa江苏处于等温线密集带内,冷平流明显。27日20∶00 500 hPa中纬度地区有南支槽东移,夜里影响南京,700 hPa在湖北北部有低涡发展,低涡切变线东移为南京地区降水提供了有利的动力和水汽条件,850 hPa有东北风急流,0 ℃线位于沿淮一线,冷暖气流在沿江苏南一带交汇(图 1)。28日凌晨,随着冷空气的不断南下,850 hPa 0 ℃线南压,气温持续下降,中层的暖湿气流在低层冷垫上爬升,南京出现了雨雪转换天气。28日白天,随着500 hPa高空槽的快速东移,降水渐止,天气转好。

|

图 1 2020年3月27日20∶00高空形势综合示意图 Fig. 1 Synoptic diagram of high situation field at 20∶00 BT 27 March 2020. |

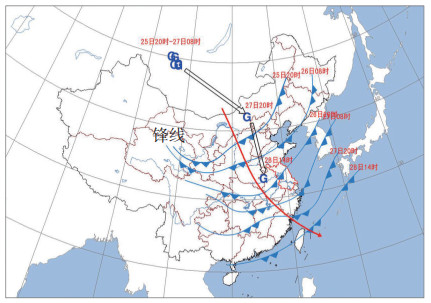

图 2为本次寒潮天气过程地面冷锋和冷高压中心移动动态图。26日08∶00,在贝加尔湖西南侧有冷空气堆积,冷高压中心达1 057.5 hPa,地面冷锋位于山东北部。26日午后起地面冷锋开始自北向南影响江苏,20∶00冷锋到达南京,5个纬距内有4根等压线,气压梯度大,有利于产生大风天气。27日20∶00,冷高压分裂为2个中心,一个仍在贝湖西南侧,一个位于内蒙中部,中心气压值都是1 032.5 hPa,夜里冷空气补充南下,地面降温明显,南京出现了雨雪转换天气。28日14∶00,冷高压中心南落至安徽北部,江苏处于冷高压控制之下,降水停止,天气转好。

|

图 2 2020年3月25日20∶00—28日14∶00地面天气系统演变动态图 Fig. 2 Dynamic diagram of surface weather system from 20∶00 BT 25 to 14∶00 BT 28 March 2020. |

为了解本次寒潮雨雪天气过程中南京上空气温的变化情况,本节用南京站的常规地面和高空资料进行分析。如表 2,本次寒潮天气过程中地面气温有2个降温阶段,第一阶段在26日夜里,受到冷锋过境影响,12 h气温下降9.5 ℃,第二阶段在27日夜里,12 h气温下降8.4 ℃,直接导致降雪的产生。高空500 hPa降温最明显的时段在26日夜里,和地面第一阶段降温相对应,27日08∶00气温最低。700 hPa和850 hPa的气温是持续下降的,最低温度均出现在28日08∶00,都低于-2 ℃。0 ℃层高度在26日08∶00—27日20∶00变化不明显,维持在中层647—679 hPa之间,而在27日夜里却发生陡降,到28日08∶00下降到了971 hPa。国内已有的研究表明,0 ℃层高度的变化可导致降水性质的转变,一般在雨转为雨夹雪或雪之前会有明显降低,与本次过程相符。此外,27日08∶00—28日08∶00在814—897 hPa之间始终有逆温层存在,加大了暖湿气流爬升的斜率,有利于降雪天气的产生。由此可见,本次降雪过程是在中低层温度持续降低、0 ℃层高度明显下降、低层存在逆温的层结条件下产生的。

|

|

表 2 2020年3月26日08∶00—28日08∶00南京站地面和高空要素 Table 2 Surface and upper air meteorological elements at Nanjing station from 08∶00 BT 26 to 08∶00 BT 28 March 2020. |

水汽条件和高低空的温度配置是能否产生降雪的关键,由于本次过程降水相态转换频繁且间隔较短,主要出现在27日夜里,正好在常规高空探测资料的空白期,因此我们利用地基微波辐射计的温度、液态水和水汽密度资料来进一步分析降水相态转换期间温度层结和水汽的变化。李力等(2016)对比分析了南京站的微波辐射计和常规高空探测资料,认为二者的气温资料差别较小,可参考性较高。陈英英等(2015)对比了雨雪天气下MP-3000A微波辐射计斜路径与天顶观测的反演结果,认为斜路径方向的反演产品与探空观测的更为一致。张文刚等(2015)将MP-3000A微波辐射计的水汽和液态水与探空得到的大气可降水量进行对比,发现两者偏差较小且相关性较好,可对降水的预报提供参考。

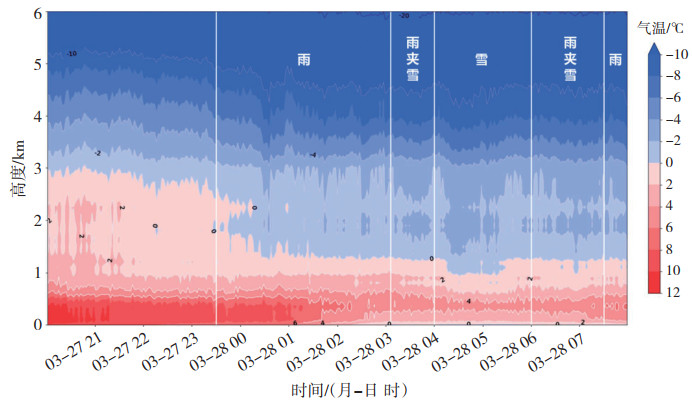

5.1 温度层结从27日20∶00—28日08∶00南京站微波辐射计温度剖面图(如图 3)可以看出,在27日23∶30降水开始之前,南京上空0 ℃层高度为2.6—3 km,地面气温较高,在8 ℃以上;27日23∶30—28日03∶00,各层气温都有所下降,其中0 ℃层高度快速降至1.3 km左右,地面气温逐渐下降至2 ℃,近地层500米以下开始出现逆温层,此时降水开始,相态为雨;28日03∶00—04∶00,1.5—3 km的气温不断下降至-2~-4 ℃,冷空气从中低层持续渗透,0 ℃层高度维持在1.2—1.3 km,地面气温降至1~2 ℃,此时降水相态转为雨夹雪;28日04∶00— 06∶00,0 ℃层高度再次下降,最低至0.8 km,地面气温降至0~1 ℃,高空冷层深厚,利于雪花降落到地面,降水相态转为纯雪;28日06∶00—07∶30,0 ℃层高度回升至1.3 km左右,地面气温仍位于1 ℃以下,此时再次转为雨夹雪天气;28日07∶30以后,地面气温上升至2 ℃以上,近地层逆温明显减弱,转为降雨天气。

|

图 3 2020年3月27日20∶00—28日08∶00南京站微波辐射计温度剖面图 (白色线为降水相态转换时刻) Fig. 3 Temperature profile from microwave radiometer at Nanjing station from 20∶00 BT 27 to 08∶00 BT 28 March 2020 (White lines are the times of precipitation phase transition). |

由以上分析可见,本次雨雪天气过程中,中低层先降温、地面后降温,降雪时段近地层有薄的暖层,这和冬季降雪通常整层气温都在0 ℃以下有所不同。微波辐射计观测的高低层的温度配置,尤其是0 ℃层高度的变化,和降水相态转换有较好的对应关系,二者是相互作用的,高空的雨滴、冰晶或雪花降落过程中不断蒸发,使得气层温度降低、地面气温下降,地面气温的下降也有利于雪花降落到地面形成积雪。降雪需要深厚的高空冷层,0 ℃层高度的变化可作为降水相态转换的判据之一,这与李江波等(2009)、杨成芳等(2013)、邵宇翔和李周(2016)的结论一致。

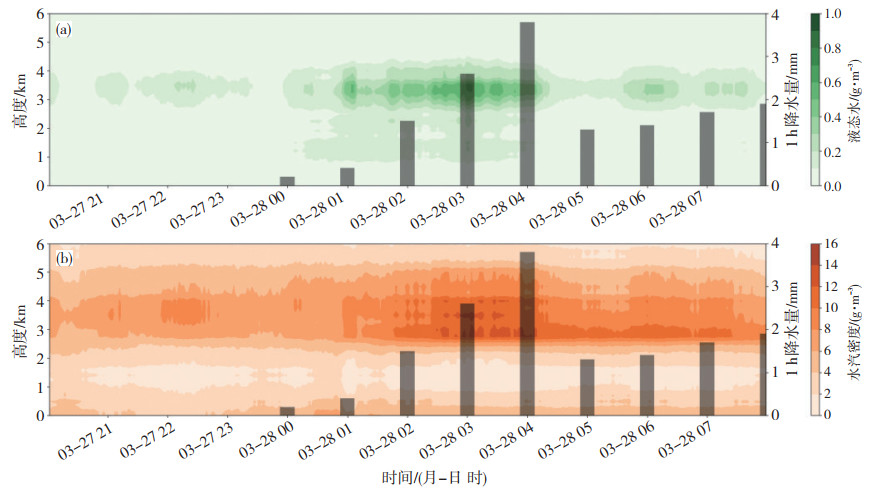

5.2 水汽条件从微波辐射计观测的液态水和水汽密度可以看出本次雨雪过程中水汽的变化情况。如图 4所示,在降水开始前,受到西南暖湿气流影响,高空有少量水汽积聚,液态水含量和水汽密度的最大值分别为0.24 g·m-3和8.92 g·m-3,均出现在27日22∶25的3.5 km处。降水开始后,1—4 km的液态水含量有所增大,其中3—4 km增加得尤为明显,水汽密度在低空2.5 km以下增加得不明显,但在2.8—4 km有明显增大,二者的大值区都与700 hPa低涡切变线附近水汽通量辐合区的高度一致(图略)。液态水含量和水汽密度的最大值均出现在28日03∶00—04∶00雨夹雪时段,分别为0.65 g·m-3和12.77 g·m-3,对应此时段1 h降水量达3.8 mm,也是整个雨雪过程中的峰值。而在28日04∶00—06∶00的纯雪时段,液态水含量和水汽密度的厚度及强度都比雨或雨夹雪时段小,这可能是由于冷空气南下使得大湿区南移,以及小雨滴凝结为大的降雪粒子降落共同所致。由于冷空气从低层侵入,中层的暖湿气流在冷垫上爬升,因此整个雨雪天气过程中,低层的水汽都比中层要少。由此可见,微波辐射计探测的液态水含量和水汽密度资料与天气实况符合较好,对于降水相态的转换有一定的指示意义。

|

图 4 2020年3月27日20∶00—28日08∶00南京站微波辐射计液态水含量剖面(a)、水汽密度剖面图(b)与逐小时降水叠加图 Fig. 4 Liquid water profile and vaper density profile from microwave radiometer, and hourly precipitation at Nanjing station from 20∶00 BT 27 to 08∶00 BT 28 March 2020. |

本节利用风廓线雷达资料,分析这次雨雪天气过程中南京上空风场垂直结构的变化特征。何婧等(2018)对南京站风廓线雷达的风场资料质量进行了评估,认为风廓线雷达探测到的水平风速与常规探空资料观测基本一致,两者的偏差标准差基本在2.5 m·s-1附近。康雪等(2020)的分析结果表明,南京风廓线雷达在毛毛雨和小雨这两个降水等级下测得的水平风可信度较高。

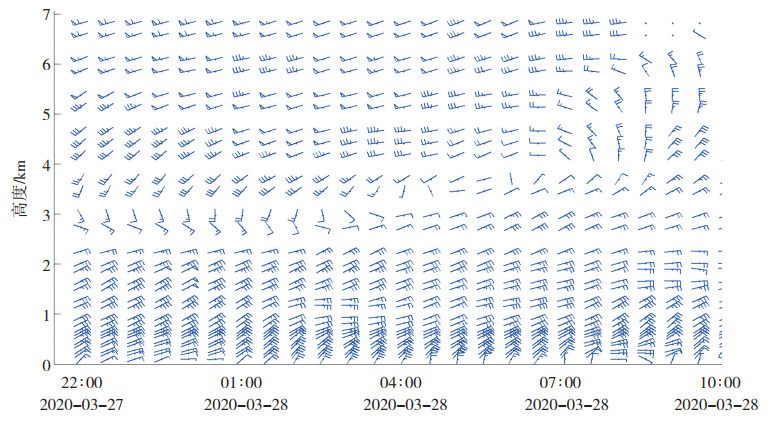

图 5为2020年3月27日22∶00—28日10∶00南京站风廓线雷达逐半小时风场的演变,从图中可以看出,在降水开始前,低层2 km以下为一致的东北风,3 km以上为西南风,之间风随高度顺转,有暖平流输送,这与微波辐射计在同时段探测到的0 ℃层高度相一致。随着西南气流的增强,中低层液态水和水汽密度增大,降雨开始,同时低层1 km以下的北风风量有所加大,说明有冷空气从低层渗透,对应微波辐射计探测的低层气温逐渐下降。在雨转雪时段,低层冷垫逐渐增厚,转为纯雪时扩展到3 km附近,最高达3.8 km,对应微波辐射计探测的0 ℃层高度明显下降,冷空气的影响迫使西南暖湿空气不断抬升,从而导致了降水相态转变。在整个雨雪阶段,由于中低空西南急流没有稳定建立,加上降水相态转换较快,因此没有造成强降雪天气。28日07∶30再次转为雨之后,高层转为一致的西北风,之前的暖平流区转为冷平流区,说明高空槽东移过境,此时干冷气流深厚,降雨逐渐停止。

|

图 5 2020年3月27日22∶00—28日10∶00南京站风廓线雷达演变 Fig. 5 Vertical distribution of wind profile radar data at Nanjing station from 22∶00 BT 27 to 10∶00 BT 28 March 2020. |

王文波等(2020)的研究指出,风廓线雷达探测的1 km以下超低空风场变化是降水开始的信号,低层冷垫强度的变化决定降水相态的转变,与本文的分析一致,但是转为纯雪的重要信号是冷垫扩展到1.5 km高度,比本文分析的3 km明显偏低,这可能是季节和地域差异所致。

7 激光雨滴谱资料分析在本次雨雪天气过程中,位于南京最南端的高淳区并没有出现雨雪转换天气,一直是降雨,因此利用南京站和高淳站激光雨滴谱仪的观测数据来对比分析降雨粒子和降雪粒子的特征。李力等(2018)对比分析了南京站的Parsivel降水粒子谱仪与雨量计数据,得出二者的雨量数据相差较小,可以应用于日常业务中。

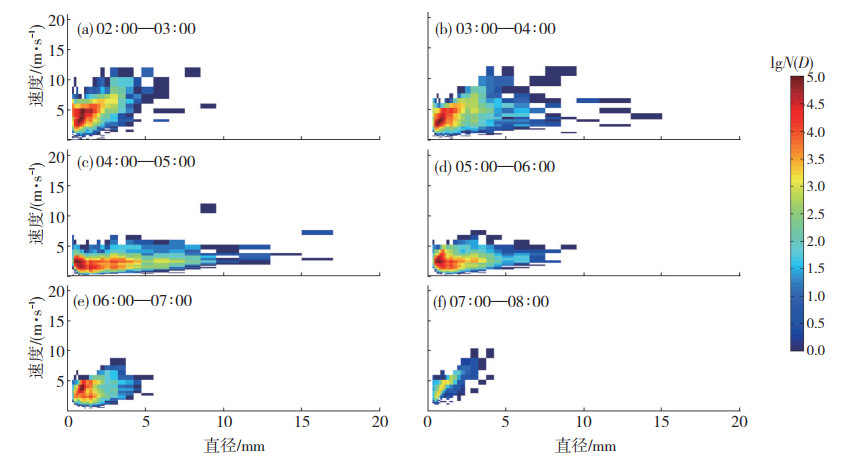

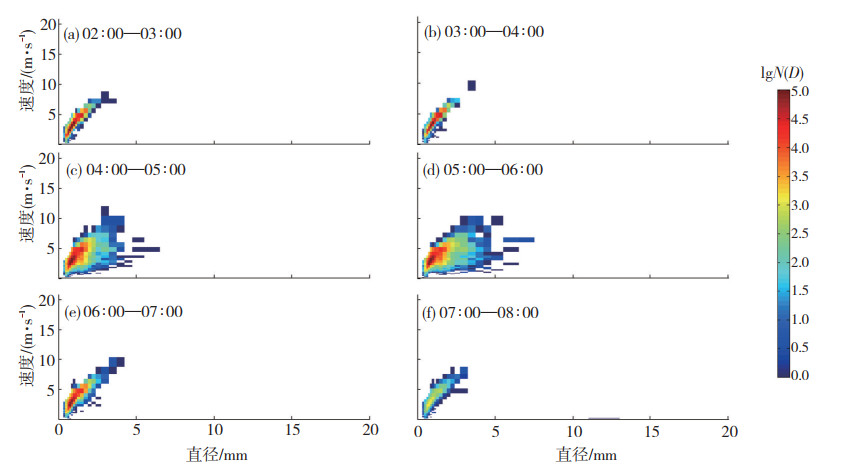

7.1 不同类型降水粒子的直径和降落末速度对比图 6、图 7分别为南京站和高淳站的激光雨滴谱仪在28日02∶00—08∶00观测的逐小时累计粒径-粒速分布图。可以看出,南京站在02∶00—03∶00降雨时段,降水粒子的降落末速度基本随直径的增大而增大,粒子直径总体较小,大部分在0~3 mm,降落末速度较大,有较多数量的粒子末速度在5 m·s-1以上;在03∶00—04∶00雨夹雪阶段,部分降水粒子的直径开始增大,同时末速度减小;到了04∶00—06∶00的降雪时段,降水粒子整体直径比较大,大部分在0~8 mm,降落末速度较小,基本都在5 m·s-1以下;06∶00以后南京站先后转为雨夹雪和雨,降水粒子又逐渐恢复为粒子直径小、降落末速度大的特征。而高淳站在02∶00— 08∶00时降雨期间,降水粒子直径始终比较小,大部分在0~3 mm,降落末速度一直较大,有较多数量的粒子末速度在5 m·s-1以上,最大达10 m·s-1。

|

图 6 2020年3月28日02∶00—08∶00(a—f)南京站逐小时激光雨滴谱仪累计粒径-粒速分布图(N(D)为数浓度,单位:m-3·mm-1) Fig. 6 Hourly cumulative particle diameter and falling velocity distribution from laser precipitation spectrometer at Nanjing station from 02∶00—08∶00 BT 28 March 2020 (a-f). N(D) is number concentration, unit: m-3·mm-1. |

|

图 7 2020年3月28日02∶00—08∶00 (a—f)高淳站逐小时激光雨滴谱仪累计粒径-粒速分布图(N(D)为数浓度,单位:m-3·mm-1) Fig. 7 Hourly cumulative particle diameter and falling velocity distribution from laser precipitation spectrometer at Gaochun station from 02∶00—08∶00 BT 28 March 2020 (a-f). N(D) is number concentration, unit: m-3·mm-1. |

由以上分析可见,激光雨滴谱仪观测的降雨和降雪粒子的粒子直径及降落末速度均有明显差别,降雨粒子直径小、降落末速度大,而降雪粒子直径大、降落末速度小,雨夹雪则介于二者之间,这些特征可以用来辅助判断降水相态的变化。

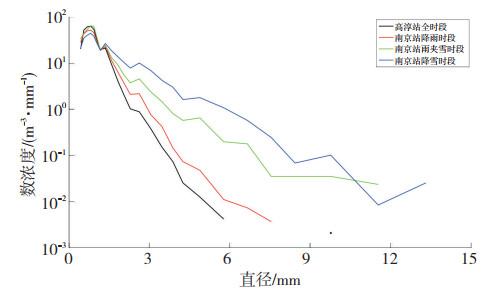

7.2 不同类型降水的粒子谱特征图 8给出28日02∶00—08∶00南京站和高淳站不同类型降水的平均谱分布。从中看到,在0~2 mm的小直径区,各降水类型的粒子谱型非常接近,都呈双峰分布,分别在0.8、1.4达到峰值,在第一峰时雨夹雪的数浓度最大,在第二峰时纯雪的数浓度最大。而对于直径大于2 mm的粒子,不同类型降水的粒子谱差异较大。其中在降雨阶段,南京站和高淳站的雨滴谱相似,雨滴谱较宽,最大直径在6 mm左右,随着粒子直径的增大,数浓度明显减小;在雨夹雪阶段,谱宽增大,最大直径接近12 mm,数浓度明显增大,雨夹雪谱型呈波动下降趋势;在纯雪阶段,谱宽最大,最大直径达到13 mm,数浓度继续增大,雪花谱型呈多峰结构。在上文5.1节微波辐射计资料温度层结分析中可知,本次过程降雪期间近地层有薄的暖层,地面气温在0~1 ℃,因此高空的雪花降落到近地层时,其表面融化,经碰撞合并后易形成大雪花。综上所述,从雨—雨夹雪—纯雪阶段,粒子谱型经历了双峰—波动—多峰的演变过程,谱宽与数浓度呈明显增加趋势。

|

图 8 2020年3月28日02∶00—08∶00南京站和高淳站不同类型降水的平均谱特征 Fig. 8 The average spectrum characteristics of different precipitation at Nanjing and Gaochun station from 02∶00—08∶00 BT 28 March 2020. |

本文利用常规观测资料和3种新型观测资料对2020年3月底南京地区一次寒潮雨雪天气过程中的降水相态演变特征进行了分析,主要有以下结论∶

(1) 本次寒潮雨雪天气过程有4个特点∶48 h最低气温降幅大、最低气温低、降雪和积雪时间晚、降水相态转换快。

(2) 乌拉尔山高压脊、高空冷涡、地面强冷高压、地面冷锋是造成本次寒潮的天气系统。降雪发生在500 hPa南支槽东移、700 hPa低涡切变线东伸、850 hPa东北回流的形势下。南支槽前西南气流提供水汽、850 hPa以下冷空气造成中低层气温持续下降是产生降水相态变化的关键。

(3) 微波辐射计观测资料显示,雨雪过程中低层先降温、地面后降温,近地层有暖层。降水相态转换前后,0 ℃层高度变化明显,纯雪时段达到最低,可作为降水相态转换的判据之一。过程期间水汽主要分布在3—4 km,液态水含量和水汽密度在雨夹雪时段最大,在纯雪时段最小。

(4) 风廓线雷达观测的垂直风场反映出低层冷空气南下使冷垫增厚,迫使暖湿空气抬升、气温下降,从而导致降水相态转变。由于西南急流没有稳定建立,因此未出现强降雪天气。

(5) 激光雨滴谱仪观测的降雨和降雪粒子有明显差别,降雪粒子的直径大、降落末速度小,而降雨粒子直径小、降落末速度大,雨夹雪则介于二者之间,可以用来监测和预报降水相态的变化。从雨—雨夹雪—纯雪阶段,粒子谱型经历了双峰—波动—多峰的演变过程,谱宽与数浓度呈明显增加趋势。

本文中使用微波辐射计观测的0 ℃层高度变化虽然对降水相态的转换有明显指示意义,但由于微波辐射计的气温资料和常规探空资料略有偏差,需在今后的研究中通过多个雨雪天气个例进一步总结提炼各降水相态的0 ℃层高度指标。

陈英英, 杨凡, 徐桂荣, 等. 2015. 基于雨雪天气背景的微波辐射计斜路径与天顶观测的反演结果对比分析[J]. 暴雨灾害, 34(4): 375-383. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2015.04.011 |

何婧, 卢楚翰, 谢韶青, 等. 2018. 南京风廓线雷达测量性能评估及应用初探[J]. 气象科学, 38(3): 406-415. |

康雪, 许晨, 张恬月. 2020. 不同降水强度下风廓线雷达谱矩特征与测风准确性分析[J]. 高原山地气象研究, 40(3): 90-95. |

李江波, 李根娥, 裴雨杰, 等. 2009. 一次春季强寒潮的降水相态变化分析[J]. 气象, 35(7): 87-94. |

雷正翠, 刘银峰, 吴建秋, 等. 2013. 2011年11月常州一次寒潮天气过程分析[J]. 安徽农业科学, 41(1): 206-209, 259. DOI:10.3969/j.issn.0517-6611.2013.01.086 |

李 德俊, 熊 守权, 柳 草, et al. 2013. 武汉一次短时暴雪过程的地面雨滴谱特征分析[J]. 暴雨灾害, 32(2): 188-192. |

廖晓农, 张琳娜, 何娜, 等. 2013. 2012年3月17日北京降水相态转变的机制讨论[J]. 气象, 39(1): 28-38. |

李峰, 施红蓉. 2014. 一次多相态天气过程的风廓线雷达探测资料特征分析[J]. 气象, 40(8): 992-999. |

李力, 张蓬勃, 戴竹君, 等. 2016. 利用微波辐射计对南京2013年12月霾天大气温湿结构的探测分析[J]. 气候与环境研究, 21(1): 8-16. |

李力, 姜有山, 蔡凝昊, 等. 2018. Parsivel降水粒子谱仪与观测站雨量计的对比分析[J]. 气象, 44(3): 434-441. |

卢晶晶, 涂小萍, 郭宇光, 等. 2019. 一次强寒潮引发的浙北不同地区雨雪气象条件差异[J]. 气象科学, 39(1): 129-136. |

漆梁波, 张瑛. 2012. 中国东部地区冬季降水相态的识别判据研究[J]. 气象, 38(1): 96-102. |

孙燕, 严文莲, 尹东屏, 等. 2013. 江苏冬季降水相态气候分布特征及预报方法探讨[J]. 气象科学, 33(3): 325-332. |

施红蓉, 李峰, 吴蕾, 等. 2014. 风廓线雷达对降水相态变化的观测分析[J]. 气象, 40(10): 1259-1265. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2014.10.010 |

邵宇翔, 李周. 2016. 一次寒潮背景下降水相态变化特征分析[J]. 气象与环境科学, 39(1): 89-95. |

王遵亚, 丁一汇. 2006. 近53年中国寒潮的变化特征及其可能原因[J]. 大气科学, 30(6): 1068-1076. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2006.06.02 |

武威, 胡燕平. 2019. 沙颍河流域一次基于高分辨率资料的降水相态分析[J]. 高原气象, 38(5): 983-992. |

王文波, 高晓梅, 李晓利, 等. 2020. 一次雨雪天气过程的风廓线雷达特征[J]. 干旱气象, 38(1): 109-116. |

徐爱华, 乔林, 詹丰兴, 等. 2006. 2005年3月一次寒潮天气过程的诊断分析[J]. 气象, 32(3): 49-55. |

杨成芳, 姜鹏, 张少林, 等. 2013. 山东冬半年降水相态的温度特征统计分析[J]. 气象, 39(3): 355-361. |

杨舒楠, 徐珺, 何立富, 等. 2017. 低层温度平流对华北雨雪天气过程的降水相态影响分析[J]. 气象, 43(6): 665-674. |

姚晨, 杨祖祥, 朱月佳, 等. 2018. 2018年初安徽省两次罕见大暴雪过程的对比分析[J]. 暴雨灾害, 37(6): 401-409. |

杨祖祥, 谢亦峰, 项阳, 等. 2019. 2018年1月初安徽特大暴雪的双偏振雷达观测分析[J]. 暴雨灾害, 38(1): 31-40. |

张备, 尹东屏, 孙燕, 等. 2014. 一次寒潮过程的多相态降水机理分析[J]. 高原气象, 33(1): 190-198. |

张文刚, 徐桂荣, 万蓉, 等. 2015. 基于地基微波辐射计的大气液态水及水汽特征分析[J]. 暴雨灾害, 34(4): 367-374. |

张月华, 王健, 郑玉萍, 等. 2019. 风廓线雷达资料在乌鲁木齐一次大暴雪过程分析中的应用[J]. 沙漠与绿洲气象, 13(5): 49-54. |

Heppner P G. 1992. Snow versus rain: Looking beyond the"Magic"number[J]. Weather and Forecasting, 7: 683-691. |

Kain J S, Goss S M, Baldwin M E. 2000. The melting effect as a factor in precipitation type forecasting[J]. Weather and Forecasting, 15: 700-714. |

Lownders C A S, Beyon A, Hawson C L. 1974. An assessment of some snow predictors[J]. Meteor Mag, 103: 341-358. |

2022, Vol. 41

2022, Vol. 41