2. 中国气象局武汉暴雨研究所,武汉 430205

2. Institute of Heavy Rain, China Meteorological Administration, Wuhan 430205

冰雹是重要的灾害性天气之一,虽然发生时间短、范围小,但强度大、来势猛,并常伴有狂风和暴雨,易给局部地区造成重大损失。俞小鼎等(2006)指出通常将落到地面直径超过2 cm的冰雹称为强冰雹。包云轩等(2012)研究表明盛夏江苏省受庞大的副热带高压系统影响,下垫面受太阳辐射加热剧烈,迅速增温后,若低层大气很不稳定,易产生局地热对流,对流发展到一定强度后会触发冰雹的产生。赵文慧等(2019)分析表明,降雹总的空间分布特征为高原和山地多,平原和盆地少,平均单次降雹持续时间呈现上升趋势。苏永玲等(2018)指出副高背景下的冰雹以热力强迫为主。国内学者分析了不同地区冰雹天气的特征,对其形成机制有了更深的认识,表明0 ℃层高度一般在600 hPa上下,约4 km高,有利于冰雹的产生(金米娜等,2013;张琳娜等,2013;吴迎旭等,2016;尉英华等,2018;张桂莲等,2019;李晓霞等,2020)。张小娟等(2019)分析了雹云初生、合并加强、发展旺盛等阶段,指出了冰雹天气过程的云系发展演变及云物理特征。一些学者对冰雹天气的大气环境和探空资料进行了分析,研究了探空资料对短时临近潜势预报的作用(廖晓农等,2007;刘晓璐等,2014;郑永光等,2017)。也有人通过多普勒雷达资料总结出典型的悬垂结构、高回波反射率和三体散射等冰雹天气特征(杨淑华等,2014;胡胜等,2015;鲁德金等,2015;王丽荣等,2019;叶东,2020)。李聪等(2017)指出较大的对流不稳定能量和相对强的深层垂直风切变构成了强冰雹产生的有利环境条件。2021年7月15日江苏省多地出现强冰雹天气,由于苏南一带出现强冰雹的次数少,相关研究也较少。为研究苏南强冰雹发生发展的环境条件,做好冰雹灾害性天气的精细化预报预警服务,本文应用常规观测资料、地面加密资料、卫星云图、微波辐射计及雷达探测资料等分析了该次强冰雹天气的特征和预报指标。

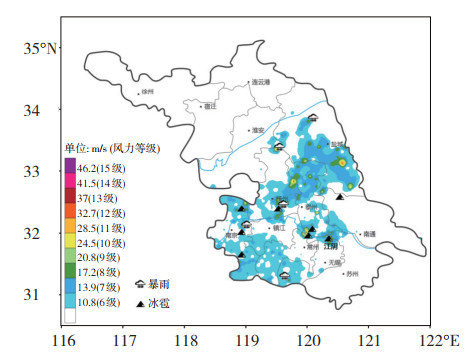

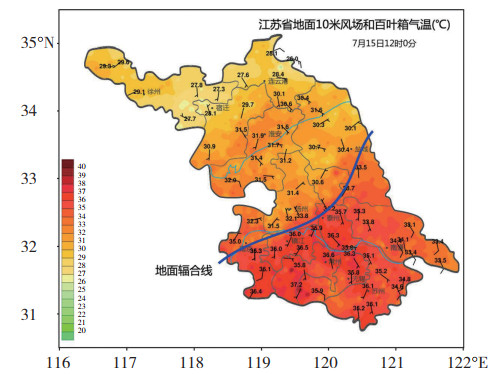

1 冰雹、大风天气过程概述2021年7月15日12—18时(北京时, 下同),江苏省淮河以南出现局地强对流天气(图 1),江阴西部乡镇16时前后出现冰雹,中部沿江城区16时30分到43分出现冰雹,最大冰雹直径3 cm,最大冰雹重量达4 g,东部乡镇17时前后出现冰雹。该次冰雹过程除江阴外,南京仙林、六合、高淳,扬州,常州,靖江,海安等地均有冰雹出现。盐城、扬州、南京、无锡4市的8个乡镇(街道)雨量达到50 mm以上,有66个乡镇(街道)出现8级以上大风,其中7个乡镇(街道)10级以上,常州春江街道风速最大,达12级(34.6 m·s-1)。

|

图 1 2021年7月15日12—18时江苏省暴雨、冰雹发生地和6级以上大风区域 Fig. 1 Places where rainstorm and hail occurred and areas with strong winds above level 6 in Jiangsu Province from 12 to 18 BT on 15 July 2021. |

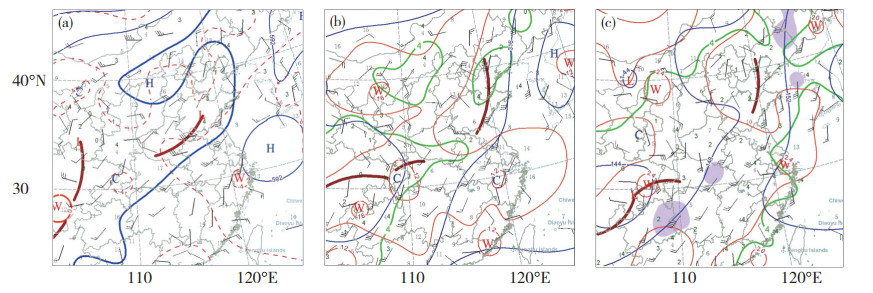

该次过程发生在副热带高压(以下简称副高)西侧西南暖湿不稳定气流当中,由地面辐合线触发。7月10日晚上20时,500 hPa上588 dagpm线北跳,副热带高压增强并控制了江苏省淮河以南地区(图略),影响淮河以南地区的梅雨天气结束,随后出现了持续晴热高温的天气,潮湿的下垫面受太阳辐射加热剧烈,积聚了强大的不稳定能量。15日08时,江苏省淮河以南500 hPa高空依旧为副热带高压控制,上游山东、河南和安徽交界一带有短波槽活动(图 2a)。700 hPa和850hPa江苏地区为西南气流,上游从山东半岛到河南有明显的风切变存在(图 2b、c)。江苏地区环境温度直减率850 hPa和500 hPa温差达到24 ℃以上,苏南地区比湿场呈现上干下湿的水汽配置。

|

图 2 2021年7月15日08时500 hPa (a)、700 hPa (b)、850 hPa (c)大气环流形势 (蓝色实线为等高线,单位:dagpm;红色等值线为等温线,单位:℃,其中零摄氏度以下以虚线显示;棕色线段为槽线或切变线;绿色线条为等比湿线,单位:g·kg-1;紫色填充区为风速达12 m·s-1的急流区) Fig. 2 Upper air chart of (a) 500 hPa, (b) 700 hPa, (c) 850 hPa at 08∶00 BT on 15 July 2021. Blue line represents contour line, unit: dagpm. Red line represents isotherm, unit: ℃, in which the dotted line is displayed below 0℃. Brown line represents trough line or shear line. Green line represents iso-specific humidity line, unit: g·kg-1. Purple filled area is the jet area with wind speed of 12 m·s-1. |

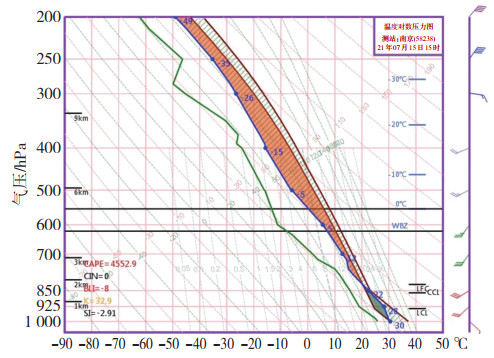

从上游200 km范围内南京探空站的环境参数来看,15日08时SI指数为-2.9 ℃,大气层结不稳定状态显著超过江苏省冰雹天气热动力条件参量SI平均统计值-0.96 ℃ (徐芬等,2016)。抬升指数LI达到了-7.9 ℃,也明显超过了苏浙沪地区冰雹平均抬升指数-5.6 ℃(仇娟娟等, 2013)。对流有效位能CAPE值高达2 677.9 J·kg-1,积聚了较强的不稳定能量。而抑制对流有效位能CIN仅为110.6 J·kg-1,只需较弱的抬升强迫就能产生热对流。用江阴站14时温度和露点订正后可以发现,午后江阴地区SI指数为-2.91 ℃,LI指数为-8 ℃,CAPE值达3 924 J·kg-1,CIN值为0 J·kg-1,已经不需要抬升力即可发生自由对流。

2.2.2 关键层和水汽条件0 ℃层和-20 ℃层高度是判断是否有利于冰雹形成的重要参数。0 ℃层到-20 ℃层负温区是供雹胚运动增长的重要区域,适宜的高度差使得雹胚在过冷水含量丰富的环境中相互碰撞的机会较多,雹粒增长快,有利于形成大冰雹。俞小鼎(2014)指出湿球温度0 ℃层的高度(Wet Blub Zero,WBZ)作为冰雹融化层近似高度更为合理。15日08时南京探空站0 ℃层和-20 ℃层高度分别为5 151.9 m和8 555.5 m,湿球0 ℃层高度为4 192.1 m,处于夏季形成冰雹的较理想高度。较为有利的冻结层高度、大水滴自然成冰高度和冰雹融化层高度,在盛夏较大的不稳定能量和抬升作用下,造成了江苏淮河以南多地出现冰雹天气。

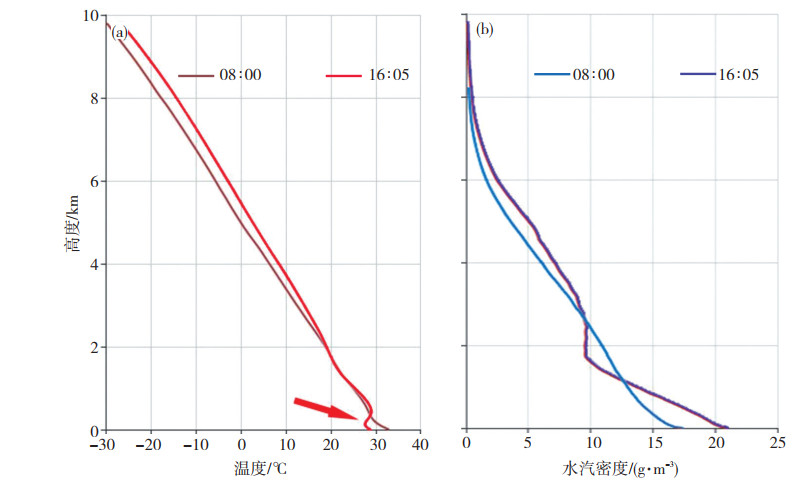

7月15日临近江阴强冰雹发生地常州站的微波辐射计垂直廓线图上(图 3),08时中高空干冷和低层暖湿的环境配置与南京探空站特征基本一致,0 ℃层高度在5 km左右,-20 ℃层高度在8.5 km左右。刘晶等(2018)研究发现,冰雹云内上升气流异常强盛,其温度和水汽密度廓线陡升较短时降水期间更加剧烈。16时前后江阴西部出现冰雹,该冰雹云团在16时05分常州站微波辐射计的温度和水汽密度廓线表明,邻近的常州地区雷暴发生后蒸发冷却,形成的冷池使温度下降,并在近地层出现逆温现象(图 3a箭头处),0 ℃层和-20 ℃层分别抬高至5.5 km和9 km,近地面水汽密度增大到20 g·m3以上,2—3 km高度10 g·m3的水汽密度接近垂直(图 3b紫色线),呈现了典型的冰雹云温度和水汽密度结构分布特征。

|

图 3 江苏省常州站微波辐射计温度廓线(a)、水汽密度廓线(b)(08时棕色线、蓝色线,16时05分红色线、紫色线) Fig. 3 (a) Temperature profile and (b) water vapor density profile from microwave radiometer at Changzhou station, Jiangsu Province (brown line, blue line at 08∶00 BT, red line and purple line at 16∶05 BT). |

从15日08时南京探空站T-logp图可以发现(图 4),15日强冰雹过程主要表现为底层850 hPa以下风随高度顺转,有暖平流,850—600 hPa风随高度逆转,有冷平流。表明了对流层底层为暖湿空气,中层有干冷空气入侵。850—200 hPa垂直风切变达到28 m·s-1,0—3 km垂直风切变为11.3 m·s-1,0—6 km垂直风切变为11.9 m·s-1,达到严红梅等(2019)分析表明的中等强度垂直风切变,有利于较高组织化的风暴产生。

|

图 4 2021年7月15日08时江苏省南京探空站T-logp图 Fig. 4 T-logp diagram at Nanjing radiosonde station in Jiangsu Province at 08∶00 BT on 15 July 2021. |

7月15日午后,江苏淮河以南地区已具备明显的不稳定层结和充足的能量条件,只需某一触发因子就能产生强对流天气。受上游短波槽活动和切变形成的副热带高压边缘云系影响,江苏中部地面辐合线09时形成于盐城、扬州北、南京一线,辐合线两侧温度差≥3 ℃(图略),此时辐合线附近尚无明显的对流云团出现。中午12时地面辐合线位于盐城南、扬州南、南京一线(图 5),辐合线附近开始出现对流云团。该辐合线随副高西侧西南气流的波动在盐城、扬州、南京一带略有南北摆动,至16时仍可见在盐城北、扬州、南京北一线有明显的地面风向辐合(图略)。在地面辐合线触发作用下,释放出了淮河以南地区中低空西南气流水汽输送带持续提供的不稳定能量。随着午后地面气温升高,空气块容易出现超绝热而发生自由对流,使辐合线附近不断触发的对流云团向有利于自由对流的江苏中南部暖区发展,产生强烈的对流活动,暖区的不稳定能量在副高西侧西南暖湿气流的维持下,让对流云团可以维持较长时间发展增强,在有利的垂直风切变、冻结层高度、大水滴自然成冰高度和冰雹融化层高度条件下,导致了此次大范围、长时间的冰雹过程发生。

|

图 5 2021年7月15日12时江苏省地面10 m风场、1.5 m百叶箱气温和地面辐合线 Fig. 5 Ground 10m wind field, 1.5m louver temperature and ground convergence line in Jiangsu Province at 12∶00 BT on 15 July 2021. |

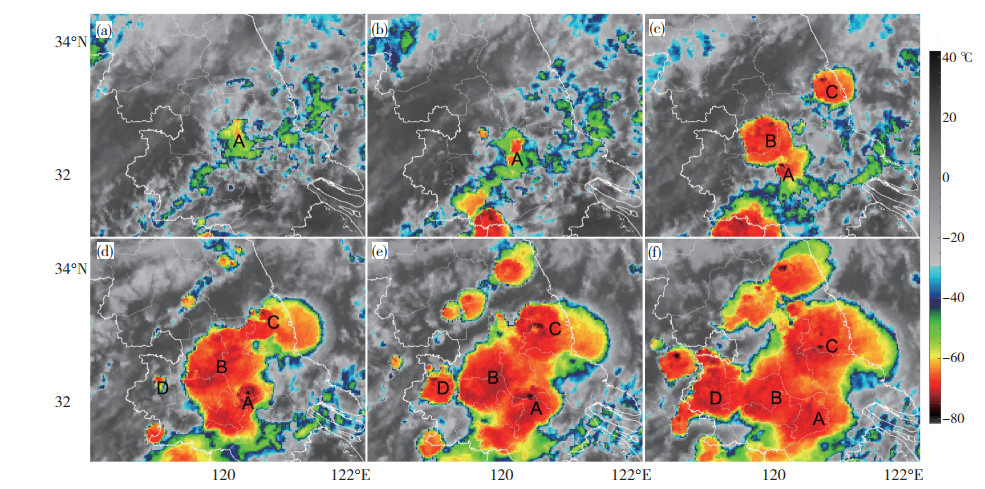

受副高西侧西南暖湿气流影响,15日中午12时江苏中部地面辐合线附近开始出现局地对流云带,其中扬州一带辐合线触发的对流云团A(图 6a、b)逐渐增强并向东南方向暖区移动。15时30分,对流云带中云团A已向南部暖区发展移动至常州一带,云顶温度最低达-70 ℃,同时,扬州、盐城南部辐合线附近触发的对流云团B、C向暖区移动快速发展,直径已超50 km(图 6c)。16时30分,上述冰雹云团继续向有利于自由对流的暖区移动发展,云团A覆盖地处江尾海头的江阴(图 6d),雹云区云顶温度最低接近-80℃,江阴城区出现强冰雹。云团B向南偏西暖区发展,直径已超100 km,云团C向南偏东暖区发展,此时,南京地区辐合线附近触发的云团D开始发展,副高边缘盐城北侧辐合线附近对流云团也开始发展并向东南暖区移动增强。17—18时,A、B、C、D冰雹云团达到发展旺盛阶段(图 6e、f)。江苏省江阴西部璜土镇、江阴中部城区、江阴东部周庄镇、常州东海社区、南京仙林湖、高淳古柏街道、六合城区、靖江新桥镇、扬州沙头镇、海安大公镇等地陆续在16—18时出现冰雹。从该次冰雹过程出现的地点来看,主要分布在地面辐合线南边暖区一侧,其中最早由辐合线触发的冰雹云团A到达的位置最靠南,向南侧暖区发展获取的不稳定能量最多,维持时间最长,生成的冰雹持续时间最长,直径最大,覆盖范围最广,对江阴沿江一带多地有不同程度的影响。下文重点讨论强冰雹云团A的情况。

|

图 6 2021年7月15日葵花8号卫星红外云图:13时30分(a)、14时30分(b)、15时30分(c)、16时30分(d)、17时30分(e)、18时(f) Fig. 6 Himawari-8 satellite image at (a) 13∶30 BT, (b)14∶30 BT, (c) 15∶30 BT, (d) 16∶30 BT, (e) 17∶30 BT, and (f)18∶00 BT on 15 July 2021. |

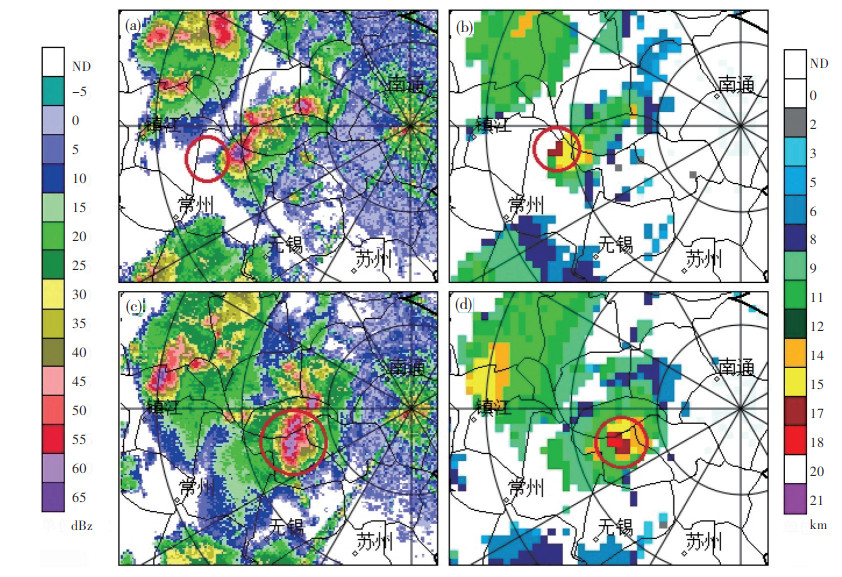

此次影响江阴的强冰雹云团A于14时24分在江阴西部与常州交界处开始活跃,15时12分该块回波组合反射率强度达到60 dBz以上,15时24分出现回波顶高超过17 km (图略),并在原地维持到15时41分,南通多普勒雷达上出现了明显的长钉回波(图 7a),回波顶高维持在17 km以上(图 7b)。到16时前后与常州交界处的江阴璜土镇石庄村出现冰雹,60 dBz强度组合反射率维持了近50 min,17 km以上回波顶高维持了近30 min,距探测到明显长钉效应约20 min。16时28分,组合反射率强度超60 dBz且顶高17 km以上的强回波已影响江阴沿江中部一带(图 7c、d),江阴站于16时30分开始陆续下了13 min冰雹。17时03分回波顶高仍达17 km,组合反射率强度60 dBz以上(图略),回波主体已移至江阴东部周庄镇附近,随后该镇东林村气象信息员视频报告出现冰雹天气。冰雹云团B、C、D在雷达上同样具有组合反射率60 dBz以上且回波顶高超过17 km区域与冰雹发生地较吻合的特征(图略),区别是维持回波顶高超17 km的时间较短,下文主要分析强冰雹云团A的垂直结构特征。

|

图 7 江苏省南通多普勒雷达站组合反射率15时41分(a)、16时28分(c)和回波顶高15时41分(b)、16时28分(d) Fig. 7 Combined reflectivity at (a)15∶41BT, (c)16∶28BT and echo top height at (b)15∶41BT, (d)16∶28BT at Nantong Doppler radar station in Jiangsu Province. |

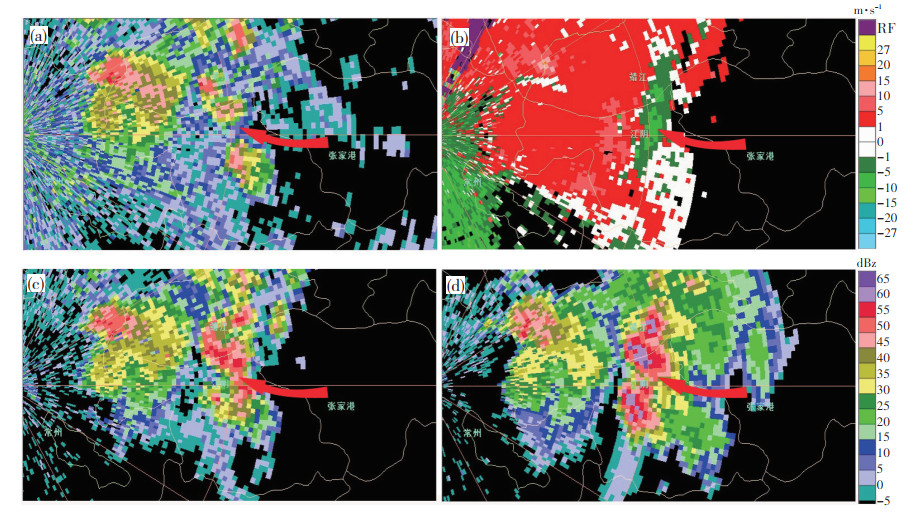

图 8给出了2021年7月15日江阴中部沿江一带强冰雹云团A的常州雷达4分屏显示。分别为15日16时12分0.5°、2.4°、6.0°仰角的反射率因子图(图 8a、c、d)和1.5°仰角的径向速度图(图 8b)。图中箭头前方为江阴中部沿江一带。结合0.5°仰角(图 8a)和1.5°仰角(图 8b),箭头前方风暴存在低层入流缺口和低层弱回波区,而角抬高,反射率因子显著增强,也就是说在低层与入在2.4°、6.0°仰角(图 8c、d),该低层的弱回波区随着仰流缺口对应的弱回波区之上,有一个强回波悬垂结构。

|

图 8 常州多普勒雷达站7月15日16时12分0.5°(a)、2.4°(c)、6.0°(d)仰角的反射率因子图和1.5°仰角的径向速度图(b)(红色箭头指向江阴中部) Fig. 8 Reflectivity factor diagram at (a) 0.5°, (c) 2.4°, (d) 6.0° elevation and radial velocity diagramat (b) 1.5° elevation at Changzhou Doppler radar station at 16∶12 BT on 15 July. The red arrow points to the middle of Jiangyin. |

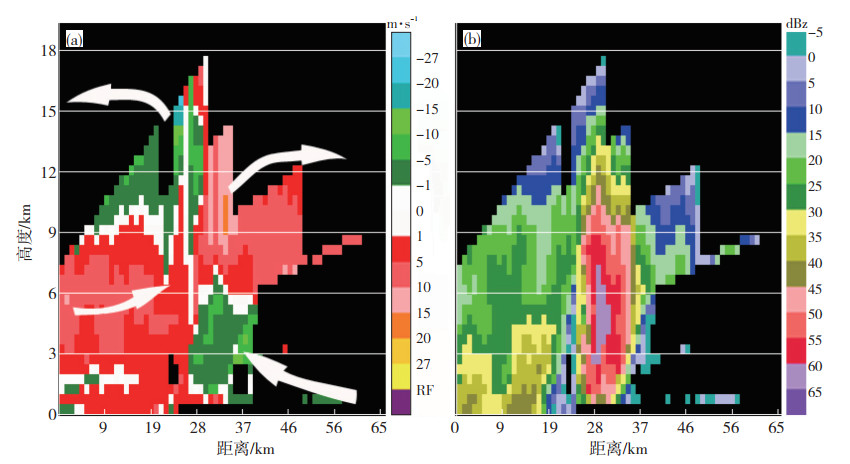

江阴沿江一带强冰雹云团A的垂直剖面显示,16时12分风暴顶高伸展近18 km,风暴内部风场中(图 9a),6 km以下气流辐合,9 km以上气流辐散,表明该风暴中存在强烈的上升气流,这种强烈的上升气流非常有利于雹胚成长为强冰雹。上升气流中高悬的60 dBz以上强回波中心(图 9b)尚未触及地面,位于3—8 km之间。55 dBz以上回波扩展到9 km,超过了-20 ℃等温线的高度(约8.5 km),出现此垂直结构特征的时间距江阴中部沿江城区出现强冰雹约15 min左右。随着强回波到达地面,江阴中部沿江一带韭菜港、澄江街道、白屈港、云亭街道、周庄镇、城东街道分别在16时28分—17时25分出现了冰雹和8—9级雷暴大风。

|

图 9 常州多普勒雷达站7月15日16时12分速度径向垂直剖面(a,白色箭头为气流方向)、反射率因子垂直剖面(b) Fig. 9 (a)Velocity radial vertical profile, white arrow indicates the direction of air flow, and (b) reflectivity factor vertical profile at Changzhou Doppler radar station at 16∶12 BT on 15 July. |

对2021年7月15日发生在江苏省淮河以南地区的一次强冰雹过程进行诊断分析,得出以下结论:

(1) 本次江苏大范围冰雹天气过程发生前为副高控制,副高西侧西南暖湿不稳定气流与上游中高空的短波槽、切变活动相结合,在地面辐合线触发下,生成的对流活动向有利于自由对流的南部暖区移动发展,持续获得暖区的不稳定能量,使水汽凝结并释放潜热,导致了此次冰雹过程的发生。

(2) 各项探空资料环境参数均预示了强对流的发生,具有明显特征的是该次盛夏强冰雹天气过程具有较强的抬升指数LI、较大的对流有效位能CAPE和较小的抑制对流有效位能CIN以及较高的0 ℃层高度。

(3) 对流云团主要在地面辐合线上空附近生成,辐合线依次触发的对流云团向有利于自由对流的南部暖区发展,形成多个单体风暴,在傍晚达到旺盛阶段,使江苏淮河以南多地陆续出现了冰雹现象。最早触发的对流云团到达的位置最靠南,在盛夏副高西侧西南暖湿不稳定气流的维持下,获取的不稳定能量最多,生成的冰雹持续时间最长,直径最大,覆盖范围最广。

(4) 多单体风暴中组合反射率60 dBz以上且回波顶高超过17 km区域与冰雹发生地较吻合。三体散射现象长钉回波充分预示了强冰雹的出现。风暴垂直结构表明6 km以下辐合,9 km以上辐散的流场,形成垂直风切大值区风暴核中心强烈的上升气流,位于适宜冰雹生长的0 ℃层和-20 ℃层之间。雹云存在低层入流缺口和低层弱回波区,具有明显的悬垂结构。

包云轩, 覃文娜, 高苹, 等. 2012. 江苏省近30年冰雹灾害的时空变化规律[J]. 自然灾害学报, 21(5): 197-206. |

仇娟娟, 何立富. 2013. 苏沪浙地区短时强降水与冰雹天气分布及物理量特征对比分析[J]. 气象, 39(5): 577-584. DOI:10.3969/j.issn.1674-7097.2013.05.008 |

胡胜, 罗聪, 张羽, 等. 2015. 广东大冰雹风暴单体的多普勒天气雷达特征[J]. 应用气象学报, 26(1): 57-65. |

金米娜, 陈云辉, 许爱华, 等. 2013. 2013年3月19日江西省冰雹天气成因分析[J]. 暴雨灾害, 32(2): 158-166. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2013.02.009 |

李晓霞, 李常德, 马国涛, 等. 2020. 一次冰雹天气过程的潜势条件和中尺度特征分析[J]. 沙漠与绿洲气象, 14(4): 69-77. |

廖晓农, 俞小鼎, 谭一洲. 2007. 14时探空在改进北京地区对流天气潜势预报中的作用[J]. 气象, 33(3): 28-32. |

刘晓璐, 刘建西, 张世林, 等. 2014. 基于探空资料因子组合分析方法的冰雹预报[J]. 应用气象学报, 25(2): 168-175. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2014.02.006 |

鲁德金, 陈钟荣, 袁野, 等. 2015. 安徽地区春夏季冰雹云雷达回波特征分析[J]. 气象, 41(9): 1104-1110. |

李聪, 姜有山, 姜迪, 等. 2017. 一次冰雹天气过程的多源资料观测分析[J]. 气象, 43(9): 1084-1094. |

刘晶, 于碧馨, 赵克明, 等. 2018. 乌鲁木齐"4.24"短时降水和冰雹中小尺度特征对比分析[J]. 暴雨灾害, 37(4): 347-355. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2018.04.007 |

苏永玲, 马秀梅, 马元仓, 等. 2018. 高空冷涡和副高背景下青海冰雹特征对比分析[J]. 沙漠与绿洲气象, 12(4): 22-29. |

吴迎旭, 张慧君, 周一, 等. 2016. 黑龙江省非典型天气系统下短时强降水和冰雹特征分析[J]. 沙漠与绿洲气象, 10(6): 59-67. |

尉英华, 陈宏, 张楠, 等. 2018. 冷涡影响下一次冰雹强对流天气中尺度特征及形成机制[J]. 干旱气象, 36(1): 27-33. |

徐芬, 郑媛媛, 慕熙昱, 等. 2016. 江苏沿江地区一次强冰雹天气的中尺度特征分析[J]. 气象, 42(5): 567-577. |

俞小鼎, 姚秀萍, 熊廷南, 等. 2006. 多普勒天气雷达原理与业务应用[M]. 北京: 气象出版社.

|

俞小鼎. 2014. 关于冰雹的融化层高度[J]. 气象, 40(6): 649-654. |

杨淑华, 梁进秋, 张玉芳, 等. 2014. 冰雹天气的多普勒雷达特征统计分析[J]. 自然灾害学报, 23(3): 101-106. |

严红梅, 梁亮, 黄艳, 等. 2019. 金华地区18次冰雹天气的大气环境与雷达回波特征分析[J]. 暴雨灾害, 38(1): 49-51. |

叶东. 2020. 一次强风雹天气的干侵入作用及雷达回波特征分析[J]. 沙漠与绿洲气象, 14(5): 44-52. |

王丽荣, 李姣, 张素云, 等. 2019. 雷达对冰雹灾害落区的跟踪及鉴定[J]. 灾害学, 34(3): 66-70. |

赵文慧, 姚展予, 贾烁, 等. 2019. 1961-2015年中国地区冰雹持续时间的时空分布特征及影响因子研究[J]. 大气科学, 13(3): 539-551. |

张琳娜, 郭锐, 何娜, 等. 2013. 北京地区冰雹天气特征[J]. 气象科技, 41(1): 114-120. |

张桂莲, 刘林春, 赵斐, 等. 2019. 前倾槽背景下河套地区一次强冰雹天气成因分析[J]. 沙漠与绿洲气象, 13(4): 1-8. |

张小娟, 陶玥, 刘国强, 等. 2019. 一次冰雹天气过程的云系发展演变及云物理特征研究[J]. 气象, 45(3): 415-425. |

郑永光, 陶祖钰, 俞小鼎. 2017. 强对流天气预报的一些基本问题[J]. 气象, 43(6): 641-652. |

2022, Vol. 41

2022, Vol. 41