风雹天气是指以雷暴大风和冰雹为主的剧烈强对流天气,具有突发性和局地性强、空间尺度小、生命史短等特点,是我国主要的气象灾害之一。冰雹的产生主要与风暴中强烈的上升气流有关,而雷暴大风主要由强对流风暴(超级单体或多单体风暴)或与飑线、强锋面有关的带状对流中处于成熟阶段单体的下沉气流在近地面处向水平方向扩散形成的辐散性阵风而产生(俞小鼎等,2006)。在适宜温度层结条件下,冰雹和雷暴大风两者可相伴而生。国内外气象学者对风雹天气从多方面进行了大量研究,取得较多有业务指导意义的科研成果。Johns和Doswell (1992)、Wakimoto (2001)、朱乾根等(2003)、廖晓农等(2008)、姚叶青等(2008)、朱君鉴等(2008)、Markowski和Richardson (2010)、叶东(2020)对风雹天气的形成机制进行了研究。为了提高对风雹天气的预报预警能力,孙继松和陶祖钰(2012)、曾明剑等(2015)、王福俠等(2016)做了大量的预报和诊断分析工作。俞小鼎等(2006)总结了有利于雷暴天气发生发展的环境条件和雷达回波特征,可为雷暴天气预报预警提供参考和思路。针对2018年3月4日江西一次罕见强飑线过程,陈云辉等(2019)、许彬等(2019)、张弛等(2019)分别对其中尺度特征与成因、强对流天气概念模型、雷达回波特征等作了分析。

天气雷达是监测风雹天气的重要手段。贵州地处我国西南山区,随着当地经济快速发展,贵州布点的雷达(均为C波段)不断增加,但由于贵州山地较多,各雷达的探测能力和相互之间有效距离均不一样。近几年,贵州气象工作者采用天气雷达资料对各类强对流天气也做了大量的分析工作。许可等(2021)分析了贵州一次暖区飑线过程的雷达回波特征,指出其大冰雹特征突出,具有强回波悬垂、有界弱回波区,中心强度强,且50 dBz强回波伸展超过-20 ℃高度达9 km以上。李丽丽等(2018)分析指出,单体回波在发展和降雹阶段均可见明显的回波悬垂,在强雷暴单体的PPI图上还可见“V”型缺口和钩状回波特征。蒙军等(2017)分析表明,贵州短时强降水发生时,相应的回波顶高达10~12 km,垂直液态水含量大于1.8 kg·m-2,伴随超低空急流形成大面积强度40~45 dBz强回波。尽管国内目前对于强对流天气成因及触发机制研究较多,但因其复杂性及受限于常规资料时空分辨率较低,实际业务中强对流天气预报效果并不理想,尤其是在贵州山地,加密观测及卫星、雷达等高时空分辨率非常规资料在强对流天气中的应用和分析较少。2021年5月15日贵州东北部发生一次强风雹天气过程(以下简称贵州“5.15”极端风雹天气),期间出现雷暴大风、大冰雹及短时强降水,且有一个区域自动观测站瞬时极端大风高达44.5 m·s-1 (超过贵州有气象记录以来最大风速,极端性突出),引起公众和媒体高度关注,央广网、中国新闻网等媒体均对该过程有相关报道。本文利用常规观测资料、风云4A卫星云图、多普勒天气雷达资料和地面加密观测站资料等,分析了贵州“5.15”极端风雹天气的环境场及其雷达回波特征,期望为今后预报此类强天气并及时发布相关预警信息提供参考。

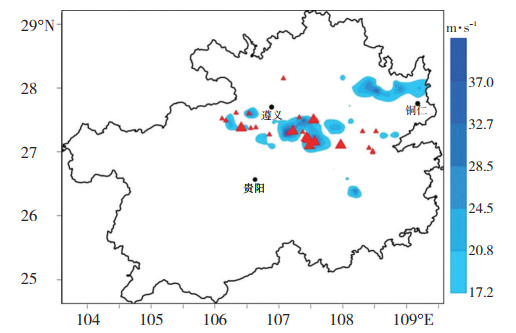

1 强天气实况与灾情受高空槽和冷锋南下的共同影响,2021年5月15日下午至夜间,贵州东北部出现一次风雹天气过程(图 1),其中12县(市、区)的27个乡镇降雹,有记录的最大冰雹直径40 mm (瓮安县珠藏镇);47个观测站出现8级以上瞬时大风,其中19时11分21秒(北京时,下同)开阳县宅吉镇观测到瞬时最大风速高达44.5 m·s-1 (14级),突破贵州有气象记录以来风速历史极值;104个观测站出现暴雨,24 h降水量最大为103.4 mm (岑巩县龙田乡)。本次过程造成严重人员伤亡和重大经济损失,其中死亡1人、伤12人,倒塌房屋25间,直接经济损失近1亿元。

|

图 1 2021年5月15日08时—16日08时贵州省雷暴大风(蓝色阴影为风速,单位: m·s-1)与冰雹(红色大三角表示直径≥20 mm,红色小三角表示直径<20 mm)分布 Fig. 1 Observations for thunderstorm gale (blue shaded areas, unit: m·s-1) and hail (red triangle) in Guizhou from 08∶00 BT 15 to 08∶00 BT 16 May 2021. Big red triangles show where hail diameter is greater than or equal to 20 mm, and small red triangles show where hail diameter is less than 20 mm. |

综上可知,贵州“5.15”风雹天气过程的特点是局地性强,有一定的极端性,风力大,冰雹落区集中。其灾害性天气落区集中在两地: 一是位于贵州东北部的铜仁市境内,此地只出现雷暴大风天气;二是位于贵州中部的遵义市南部、毕节市北部、贵阳市北部、黔东南州北部,此地出现雷暴大风伴冰雹的风雹天气。

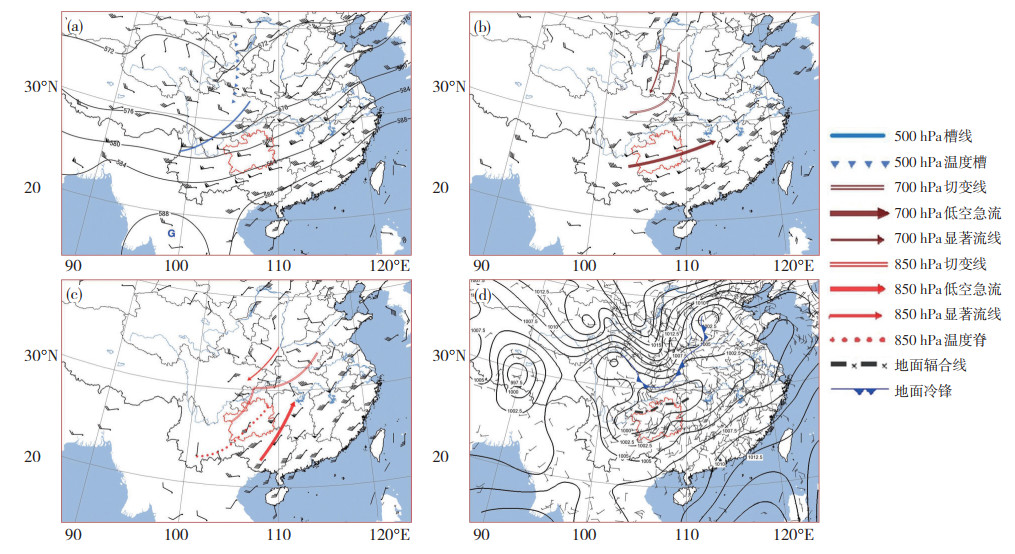

2 环流形势与环境场条件 2.1 环流形势演变从2021年5月15日08时200 hPa图上(图略)可见,南亚高压中心位于孟加拉湾地区,贵州位于南亚高压东北侧的西北气流中,为高空辐散区。同时,500 hPa上(图 2a),副热带高压(以下简称副高) 588 dagpm线位于华南沿海,四川东南部有一高空槽,贵州处于高空槽前的西南气流中,西南风速达20~24 m·s-1,高空槽前有暖平流,槽后有温度槽相伴。700 hPa上(图 2b),四川中部存在一切变线,其北侧为一支12~16 m·s-1的强偏北气流,配合有-0.4 ℃的强冷中心;其南侧为强的西南暖湿气流,贵州境内风速达20~24 m·s-1,温度为10~12 ℃。850 hPa上(图 2c),对应700 hPa四川中部切变线,川渝之间形成一条切变线,其南侧有强的西南低空急流,贵州东北部位于切变线南侧、低空急流前端,温度脊由云南南部延伸至贵州东北部。15日白天,中低层系统向东南方向移动,高空槽和低层切变线逐渐影响贵州东北部。位于贵州西北部的威宁和靠近贵州东北部的怀化探空站资料显示,两站500 hPa气温由15日08时的-3 ℃分别降为20时的-8 ℃和-4 ℃,表明500 hPa当地受冷平流影响;低层850hPa贵阳站和怀化站温度由08时的20 ℃分别升至20时的26 ℃和23 ℃,露点温度分别由08时的14、16 ℃升至20时的16 ℃和17 ℃,表明大气低层有明显的暖湿平流输送。可见,从15日08—20时贵州东北部对流不稳定呈不断加强之势。

|

图 2 2021年5月15日08时500 hPa (a)、700 hPa (b)、850 hPa (c)与地面(d)天气形势 Fig. 2 The synoptic situation and major weather influencing systems at (a) 500 hPa, (b) 700 hPa, (c) 850 hPa and (d) surface at 08∶00 BT on 15 May 2021. |

5月15日08时,地面图上(图 2d),在四川中部形成的冷锋之后有较强的冷高压,四川南部至贵州受热低压控制,贵州境内大部为偏南风,地面辐合线位于贵州与四川、重庆一带。午后,冷空气继续南下,17时贵州北部的道真、正安站转为北风,地面辐合线南压,同时随地面热低压发展,辐合线附近地面气温接近30 ℃,小尺度雷暴单体开始沿辐合线生成发展。

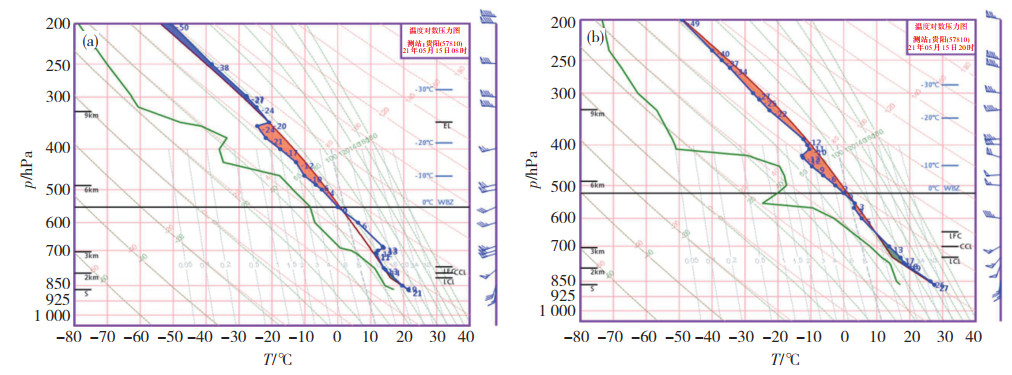

2.2 环境场分析考虑到贵州“5.15”极端风雹天气出现的区域位于贵州东北部(无探空站),选取与之相对较近且位于贵州中部的贵阳探空站资料分析环境场垂直结构和对流条件。贵阳站15日08时探空图(图 3a)显示,大气湿层浅薄,并集中在700 hPa以下,地面露点温度为17 ℃,低层湿度条件较好;500 hPa和850 hPa温差为24.5 ℃,20时其温差增至28.9 ℃,表明其温度递减率较大;0—3 km垂直风切变为16~18 m·s-1,0—6 km垂直风切变为18~20 m·s-1,垂直风切变较大。对流有效位能(CAPE)为426.2 J·kg-1,经14时地面温度订正后可达1 443 J·kg-1,较大不稳定能量有利于上升运动发展;700—400 hPa平均温度露点差为11.8 ℃,其最大达22.1 ℃,存在明显干层;0 ℃层高度为5 006.0 m、-20 ℃层高度为8 096.6 m,0 ℃层和-20 ℃之间厚度为3 090 m,同时融化层(湿球温度0 ℃层)高度为2 890 m,其高度明显低于干球温度0 ℃层高度,有利于冰雹生长和降雹;抬升凝结高度(LCL)为814.3 hPa、自由对流高度(LFC)为766.3 hPa。上述探空参数显示,大气低层湿度条件较好,中层存在明显干层,具有较大温度递减率和对流有效位能,垂直风切变较强,自由对流高度较低,有利于冰雹和雷暴大风天气出现(俞小鼎等,2020)。至20时(图 3b),探空图呈“X”形分布,其形态类似于康岚等(2018)和王秀明等(2014)分析得到的湿下击暴流个例的探空形态。

|

图 3 2021年5月15日08时(a)与20时(b)贵阳站T-logp图 Fig. 3 T-logp chart at Guiyang sounding station at (a) 08∶00 BT and (b) 20∶00 BT on 15 May 2021. |

强雷暴系统过境时,气象要素往往会发生剧烈变化。贵州“5.15”极端风雹天气过程中,开阳县宅吉镇出现极端雷暴大风,故以此站为例,分析雷暴过境时气象要素的变化。表 1给出5月15日宅吉区域站逐5 min气象要素变化。当日19∶10前,该站气温基本维持在29.5~29.0 ℃之间,气温偏高,气压低于996.4 hPa,风速较小,未超过4 m·s-1。19∶10—19∶25各气象要素变化剧烈,气温由29.0 ℃降至19.3 ℃,15 min内骤降9.7 ℃;风速急增,5 min风速增加10 m·s-1,19∶25达到24 m·s-1 (期间瞬时最大风速达44.5 m·s-1);气压由996.4 hPa升至998.5 hPa,15 min内上升2.1 hPa。该站15 min内各气象要素均出现剧烈变化,气温下降9.7 ℃、气压上升2.1 hPa、瞬时最大风速达14级,反映了雷暴系统过境时风力急增、气压猛升、气温骤降的典型雷暴大风特征。

|

|

表 1 2021年5月15日18∶50—19∶30贵州宅吉区域站逐5 min气象要素变化 Table 1 Variation of 5-minute meteorological variables at Zhaiji regional automatic weather station in Guizhou from 18∶50 BT to 19∶30 BT on 15 May 2021. |

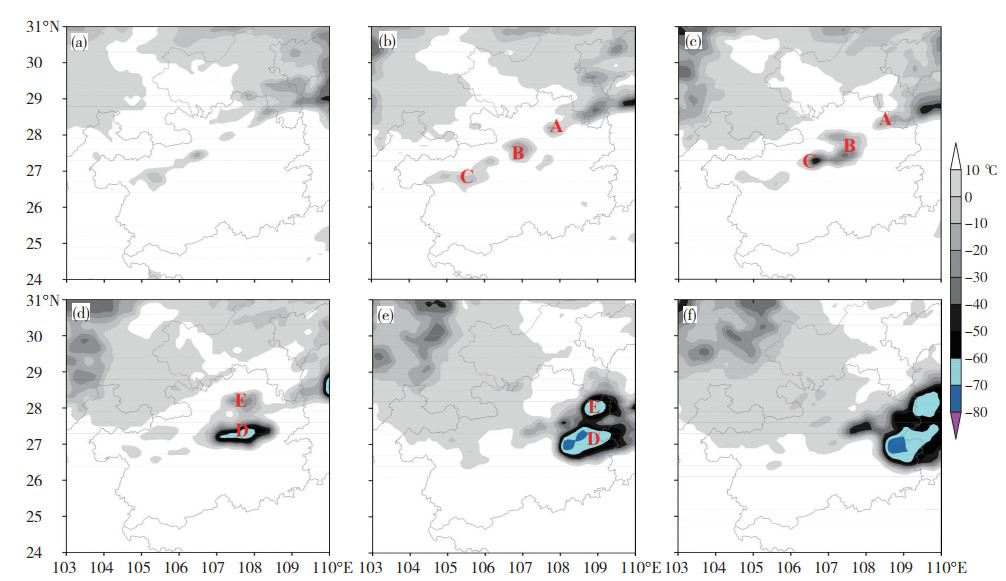

正是在上述有利于强对流天气发生的环流形势与环境场条件下,5月15日15时左右(图 4a),贵州北部开始出现多个小尺度对流云团并发展,云团呈线状排列,逐渐形成对流云带。云带后的四川至重庆一带受冷空气影响,为宽阔的锋后低云区,对流云带位于锋面云区前侧,两者相距几十公里。17时(图 4b),对流云团发展增强,云团范围扩大,仍呈线状排列,自东向西存在3个较大的雷暴云团A、B、C。18时(图 4c),云团A东移出贵州,云团C与云团B进一步发展并趋于合并,此期间已造成贵州北部2站雷暴大风和5站冰雹。19时(图 4d),云团B、C合并为云团D,同时在其北面有新的对流云团E发展。随后,云团D、E分别加强发展,云顶亮温降低、范围扩大,云团D面积较大。15日21时(图 4e),对流云团发展到最强盛阶段,云团D云顶最低亮温达-70 ℃,云团E云顶最低亮温为-60 ℃。云团D所经之地出现强烈雷暴大风和降雹,云团E移动造成各地雷暴大风。22时后(图 4f),对流云团D和E逐渐东移进入湖南,贵州强对流天气趋于结束。

|

图 4 2021年5月15日15时(a)、17时(b)、18时(c)、19时(d)、21时(e)、22时(f)的FY-4A气象卫星TBB (阴影,单位: ℃)分布(A、B、C、D、E表示对流云团) Fig. 4 FY-4A infrared cloud images at (a) 15∶00 BT, (b) 17∶00 BT, (c) 18∶00 BT, (d) 19∶00 BT, (e) 21∶00 BT and (f) 22∶00 BT on 15 May 2021. Shaded denote brightness temperature (TBB, unit: ℃), and symbols"A", "B", "C", "D"and"E"denote convective cloud clusters. |

由上述分析可知,贵州“5.15”极端风雹天气过程中地面辐合线与中小尺度系统发生发展关系密切。结合地面风场和雷达反射率因子拼图对风暴系统的生成和发展分析如下。

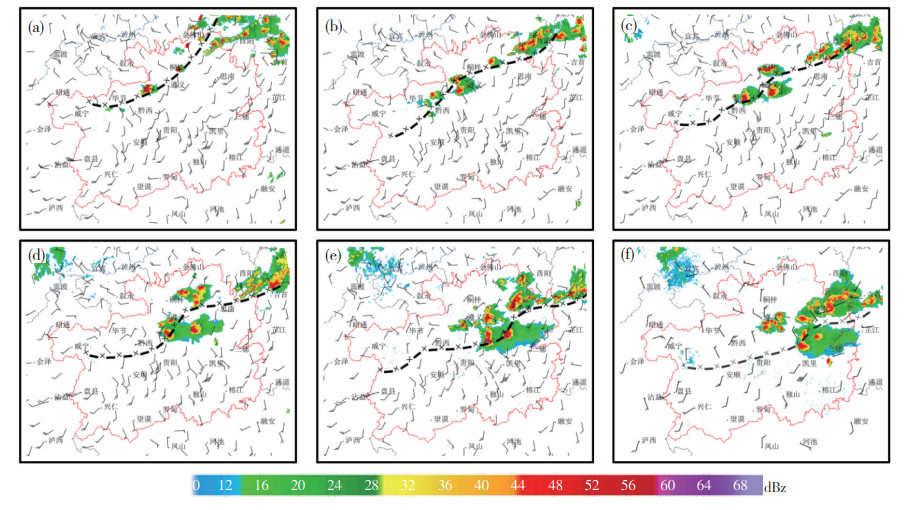

15日15∶00 (图略),贵州北部的道真、桐梓、仁怀等站已转为偏北风,形成准东西向辐合线,其间存在多个小尺度辐合中心,雷暴回波单体新生时其强度较弱,并逐渐形成沿地面辐合线发展的线状多单体风暴系统。16∶00 (图 5a),随着地面辐合线南压,伴随的雷暴单体强度加强,强回波中心高度位于5~6 km,其主要在中空发展,中心强度达50 dBz以上,回波移动缓慢。受其影响,随后1 h内播州区2个乡镇出现雷暴大风,最大风速达34.4 m·s-1,3个乡镇出现冰雹,其最大直径为5 mm。17∶00 (图 5b),午后位于贵州西部的热带压发展,贵州境内南风加强,同时位于重庆境内的冷空气进一步南下,使得贵州东北部地面辐合线两侧风力加大、辐合加强、位置维持少动,导致雷暴系统发展加强,遵义附近雷暴单体范围扩大,随后1 h内金沙县3个乡镇出现雷暴大风,最大风速为22.9 m·s-1,同时3个乡镇出现冰雹,冰雹最大直径5 mm。18∶00 (图 5c),地面辐合线继续加强并维持少动,回波中心增强,达60 dBz以上,强回波范围扩大。随后1 h内湄潭县、播州区、息烽县和金沙县的7个乡镇出现大风,最大风速33.4 m·s-1,同时8个乡镇出现冰雹,冰雹最大直径40 mm。19∶00 (图 5d),地面辐合线南压,其西段水汽条件较差,系统减弱,而其东段加强,此前沿地面辐合线呈线状发展的多单体风暴变为不规则分布,其中位于辐合线附近及其南侧的雷暴单体强度更大,造成6县9个乡镇雷暴大风,最大风速达44.5 m·s-1 (开阳县宅吉站),以及6个乡镇冰雹,冰雹最大直径25 mm;位于辐合线北侧的雷暴单体强度较弱,仅造成1个乡镇出现雷暴大风。20—21时(图 5e、f),多单体风暴系统逐渐东南移并发展为最强,雷暴单体增多,中心强度均在60 dBz以上,辐合线附近及其南侧雷暴单体造成9个乡镇雷暴大风,最大风速为27.4 m·s-1,以及8个乡镇冰雹,冰雹最大直径20 mm;辐合线北侧的铜仁市区域内雷暴单体造成16个乡镇雷暴大风,最大风速为30 m·s-1。22时后(图略),雷暴系统东南移进入湖南。

|

图 5 2021年5月15日16∶00 (a)、17∶00 (b)、18∶00 (c)、19∶00 (d)、20:00 (e)、21∶00 (f)贵州省8部雷达反射率因子拼图(阴影,单位: dBz)与地面风场(风向杆,单位: m·s-1)叠加图(黑色虚线表示地面辐合线) Fig. 5 Mosaic of composite reflectivity factor (shaded, unit: dBz) from the 8 radars over Guizhou and surface wind (barbs, unit: m·s-1) at (a) 16∶00 BT, (b) 17∶00 BT, (c) 18∶00 BT, (d) 19∶00 BT, (e) 20∶00 BT and (f) 21∶00 BT on 15 May 2021. Black dashed lines with cross denote surface convergence lines. |

由于多单体风暴是由多个孤立强雷暴单体组成,本文以影响宅吉镇的雷暴单体为例(贵阳雷达站位于其西南方向),对其雷达回波和径向速度特征进行分析。

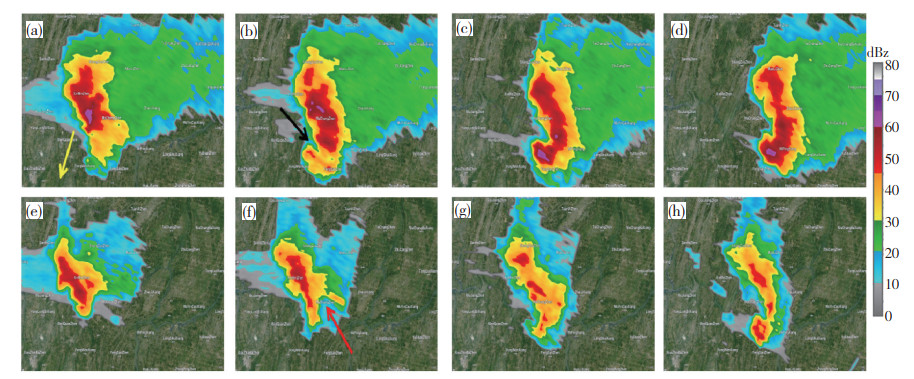

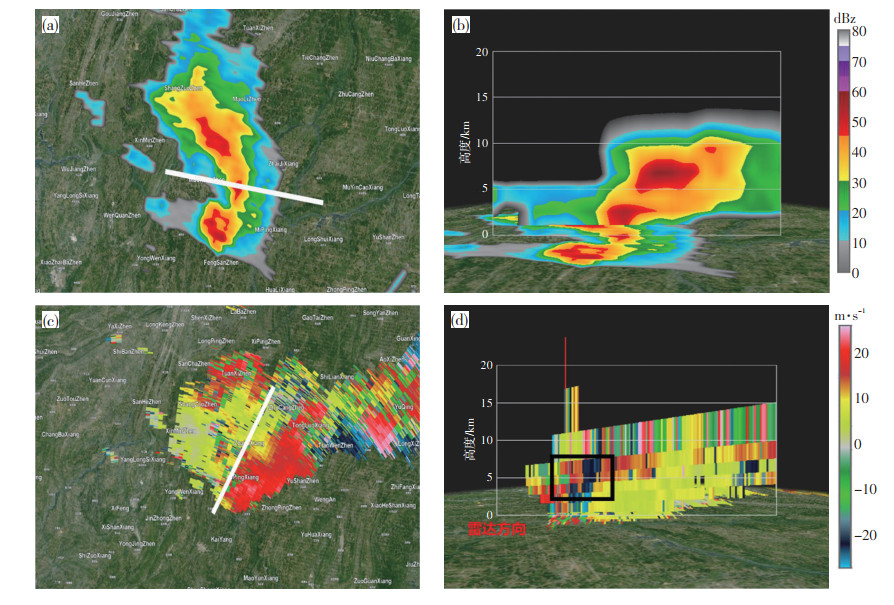

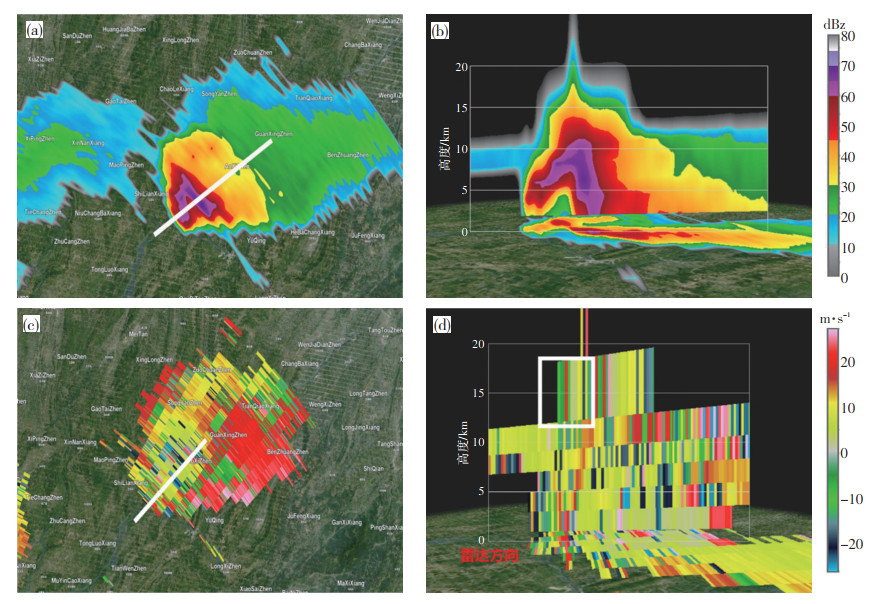

15日17时左右(图略),雷暴单体在贵州西北部的金沙县附近生成,生成时其范围小、呈团状,回波中心强度45~50 dBz,其中心高度在5 km左右,强中心上下位置一致。随后,该雷暴单体东南移,且不断增强。18时56分,贵阳雷达0.5°仰角反射率因子图上(图 6a),回波呈长团状,中心强度达50 dBz;仰角抬高至4.3° (图 6e),回波也呈长团状,中心强度超过60 dBz,强反射率因子中心位置与0.5°仰角相比更偏东。此时,风暴移动前侧(东南方向)已出现强的反射率因子梯度,并伴随低层弱回波区、前侧入流缺口和回波悬垂,最强回波中心在7~9 km。19时01分(图 6b、f),雷暴单体回波形态发生变化,长团状回波南端呈弓形,风暴分别出现明显的前侧入流缺口和后侧“V”型缺口,说明风暴前侧有低层偏南风带来的暖湿入流,后侧有中高空槽后西北气流的干冷空气侵入,回波前侧的低层弱回波区更明显,强回波中心高度开始下降(降至6~7 km),且位于低层弱回波区上。19时07分(图 6c、g),弓形回波特征更加明显,继而演变为典型的弓形回波,宅吉乡正好处于弓形折角的顶端,强回波中心继续降至3 km附近,预示有强烈的下沉气流。19时12分(图 6d、h),雷暴大风已影响宅吉乡,该乡位于低层强回波前沿的弱回波区和高层回波悬垂区。对应的反射率因子剖面图(图 7a、b)显示,>60 dBz的强回波中心,一个仍位于空中5~9 km,另一个位于雷达可探测的最底层,显示下沉气流已接地,宅吉乡位于下沉强回波前沿,导致地面直线大风(下击暴流)。由径向速度剖面图(图 7c、d)可见,雷暴单体附近大气中层4~8 km出现明显的径向气流辐合(MARC)(正速度15 m·s-1,负速度-20 m·s-1)。在较大垂直风切变条件下,产生地面直线大风的一个标志性指标就是出现中层气流辐合(俞小鼎等,2006)。

|

图 6 2021年5月15日18∶56 (a, e)、19∶01 (b, f)、19∶07 (c, g)、19∶12 (d, h)贵阳雷达4.3°仰角(a—d)和0.5°仰角(e—h)反射率因子(单位: dBz) 红色箭头指示前侧入流缺口;黑色箭头指向后侧V型缺口;黄色箭头指向贵阳雷达方向 Fig. 6 Reflectivity factor (unit: dBz) at (a-d) 4.3° and (e-h) 0.5° elevation angles from the Guiyang Doppler weather radar at (a, e) 18∶56 BT, (b, f) 19:01 BT, (c, g) 19∶07 BT and (d, h) 19∶12 BT on 15 May 2021. Red arrow points to the front notch of inflow, and black arrow points to the rear V-notch. Yellow arrow points to the position of the Guiyang Doppler weather radar. |

|

图 7 2021年5月15日19:12贵阳雷达0.5°仰角的反射率因子(a,单位:dBz)和径向速度(c,单位:m·s-1),以及沿图a中白线的反射率因子垂直剖面(b)和沿图c中白线的径向速度垂直剖面(d,黑色矩形表示中层径向辐合) Fig. 7 Reflectivity factor (unit: dBz) and (c) radial velocity (unit: m·s-1) at 0.5° elevation angle from the Guiyang Doppler weather radar at 19∶12 BT on 15 May 2021, and vertical cross sections of (b) reflectivity factor along the white line in (a) and (d) radial velocity along the white line in (c). In (d), black rectangle indicates MARC. |

综上分析可知,本次雷暴大风是在较强垂直风切变环境下由强多单体风暴产生的下击暴流,伴随该雷暴单体出现了明显的中层径向辐合(MARC)和弓形回波等典型下击暴流雷达回波特征。需要说明的是,由于贵州境内布设的均为C波段雷达,加上地形复杂、遮挡严重、杂波较多,故雷达速度图显示效果较差,本次出现雷暴大风的雷暴单体离雷达站较远,未能探测到低层大风速区。

4.2 钩状回波与冰雹贵州“5.15”极端风雹天气过程中8站出现直径大于20 mm的冰雹,其中最大40 mm (5月15日18∶58— 19∶07出现在余庆县敖溪镇)。下文以影响敖溪镇的雷暴单体为例,分析其雷达回波和径向速度特征。

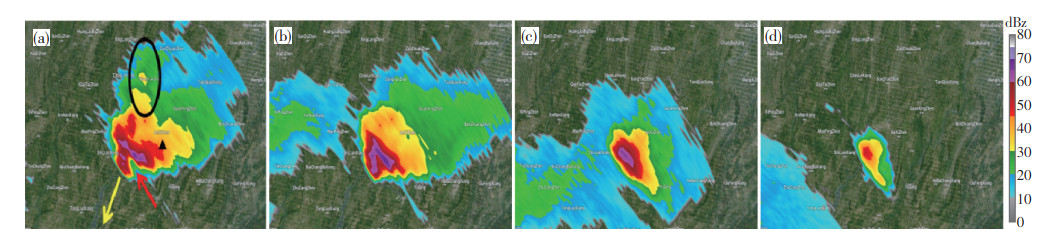

当日17时左右(图略),雷暴单体在贵州西北部的遵义县附近生成,其初生时尺度较小、呈圆形,中心强度超过60 dBz,高度位于3~6 km。随后,雷暴单体向东南方向移动并发展。18时51分,雷暴单体临近敖溪镇,贵阳雷达不同仰角反射率因子图(图 8a—d)显示,该镇附近低层出现钩状回波,并可见暖湿气流的入流缺口,与强烈暖湿入流伴随的上升运动有助于冰雹生成和发展,入流一侧出现大的反射率因子梯度,中低层出现明显的有界弱回波区;高仰角图上,钩状回波以上为强反射率因子核心区,风暴顶位于低层强反射率因子梯度区和有界弱回波区之上。此时相应的反射率因子剖面图上(图 9a、b),雷达回波中心强度已达65 dBz以上,且50 dBz以上强回波高度已达到10 km,超过-20 ℃等温线高度,并呈现典型的有界弱回波区。径向速度剖面图显示(图 9c、d),雷暴单体顶部出现强烈的风暴顶辐散(正速度10 m·s-1,负速度-13 m·s-1)。雷暴单体中心垂直积分液态水含量(VIL)达127 kg·m-2,垂直累积液态含水量密度(VILD)达10.9 kg·m-3 (图略);回波顶高显示(图略)已达20 km,雷达冰雹探测算法导出产品强冰雹概率(POSH)达100%,均预示当地出现大冰雹的可能性很大。同时,在强回波的北侧,径向方向上出现了三体散射现象(贵阳雷达站位于其西南偏南方向)。风暴顶的强辐散以及与气团有关的季节性大VIL值均是大冰雹产生的重要指标(俞小鼎等,2006)。

|

图 8 2021年5月15日18∶51贵阳雷达1.5° (a)、2.4° (b)、4.3° (c)、6° (d)仰角反射率因子(单位: dBz) 红色箭头指向前侧入流缺口;黑色圆圈指示三体散射;黄色箭头指向贵阳雷达方向;黑色三角形标示敖溪镇位置 Fig. 8 Reflectivity factor (unit: dBz) at (a) 0.5°, (b) 2.4°, (c) 4.3° and (d) 6° elevation angles from the Guiyang Doppler weather radar at 18∶51 BT on 15 May 2021. Red arrow points to the front notch of inflow, and black circle marks the three-body scattering. Yellow arrow points to the position of the Guiyang Doppler weather radar, and black triangle marks the Aoxi town. |

|

图 9 2021年5月15日18∶51贵阳雷达1.5°仰角反射率因子(a,单位:dBz)和径向速度(c,单位:m·s-1),以及沿图a中白线的反射率因子垂直剖面(b)和沿图c中白线的径向速度垂直剖面(d,白色矩形显示风暴顶辐散) Fig. 9 (a) Reflectivity factor (unit: dBz) and (c) radial velocity (unit: m·s-1) at 1.5° elevation angle from the Guiyang Doppler weather radar at 18∶51 BT on 15 May 2021, and vertical cross sections of (b) reflectivity factor along the white line in (a) and (d) radial velocity along the white line in (c). In (d), white rectangle indicates the divergence in the storm top. |

上述分析表明,产生冰雹的雷暴单体具有反射率因子强度大(中心超过65 dBz)、回波发展高(50 dBz强回波扩展至-20 ℃线高度以上)、有界弱回波区明显、风暴顶出现强烈辐散、VIL值大的特征,同时伴随三体散射现象。由于当地雷达速度图杂波太多,其显示效果较差,未能分析出中低层中气旋、辐合、辐散等速度图特征。

5 结论与讨论本文利用常规观测资料、风云4A卫星资料、多普勒天气雷达资料和地面加密观测站资料等,主要分析了2021年5月15日贵州东北部一次极端风雹天气过程的环境条件及雷达回波特征。得到如下几点结论:

(1) 本次强对流天气发生前,贵州地面为热低压控制,低层暖湿气流活跃。随着高空槽带动低层切变线和地面冷锋南下,贵州东北部中高空干冷平流侵入,加剧了中高层干冷与低层暖湿形成的不稳定,冷锋前沿的辐合线为该过程提供了触发机制。

(2) 该过程发生前,贵州东北部低层暖湿、中层干冷明显,较大的温度递减率和对流有效位能,强的垂直风切变,较低的自由对流高度是冰雹和雷暴大风发生的有利条件。雷暴系统过境使得相关测站风速急增、气压猛升、气温骤降,表现为典型的强雷暴系统过境特征。

(3) 雷暴系统初始为线状多单体,逐渐形成分布不规则的多单体风暴系统。雷暴单体反射率因子图上呈现出回波强度较大、强回波中心均超过60 dBz及其南侧高反射率因子梯度和中高层明显的回波悬垂。造成下击暴流的雷暴单体的弓形回波特征明显,并伴有前侧入流缺口、后侧“V”型缺口以及中层4~8 km高度强径向气流辐合(MARC)特征;而造成冰雹的雷暴单体的钩状回波特征十分明显,同时伴有较大VIL值、较高回波顶高、强风暴顶辐散以及三体散射现象。

本文主要从环境场和雷达回波特征方面,对贵州“5.15”极端风雹天气过程进行了分析,初步得到上述几点结论,可望为贵州今后风雹天气预报预警提供有价值的参考。但由于贵州境内布设的天气雷达均为C波段,且贵州多山地,造成雷达遮挡很严重、杂波较多,故雷达速度产品的应用效果较差,制约了对贵州强对流天气尤其是其中小尺度天气系统特征的深入研究,期待今后随着其它观测设备的增加和探测手段的完善,加强强对流天气成因与预报的精细化研究,为提高贵州强对流天气预报的准确性和时效性提供更多帮助。

陈云辉, 许爱华, 许彬, 等. 2019. 江西一次极端雷暴大风过程的中尺度特征与成因分析[J]. 暴雨灾害, 38(2): 126-134. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2019.02.004 |

康岚, 刘炜桦, 肖递祥, 等. 2018. 四川盆地一次极端大风天气过程成因及预报着眼点分析[J]. 气象, 44(11): 1414-1423. |

李丽丽, 邹书平, 杨哲, 等. 2018. 贵州中部一次多单体冰雹天气的雷达回波特征[J]. 中低纬山地气象, 42(2): 21-27. DOI:10.3969/j.issn.1003-6598.2018.02.004 |

廖晓农, 俞小鼎, 王迎春. 2008. 北京地区一次罕见的雷暴大风过程特征分析[J]. 高原气象, 27(6): 1350-1362. |

蒙军, 杨静, 徐良军, 等. 2017. 贵州一次短时强降水雷达演变特征分析[J]. 贵州气象, 41(1): 8-15. DOI:10.3969/j.issn.1003-6598.2017.01.002 |

孙继松, 陶祖钰. 2012. 强对流天气分析与预报中的若干基本问题[J]. 气象, 38(2): 164-173. |

王福侠, 俞小鼎, 裴宇杰, 等. 2016. 河北省雷暴大风的雷达回波特征及预报关键点[J]. 应用气象学报, 27(3): 342-351. |

王秀明, 俞小鼎, 周小刚. 2014. 雷暴潜势预报中几个基本问题的讨论[J]. 气象, 40(4): 389-399. DOI:10.3969/j.issn.1000-6362.2014.04.005 |

许可, 杜小玲, 周文钰, 等. 2021. 贵州一次暖区飑线大风与大冰雹的雷达结构特征分析[J]. 中低纬山地气象, 45(3): 65-72. |

许彬, 许爱华, 陈云辉, 等. 2019. 强对流天气概念模型在江西"3·4"极端大风预报中的应用[J]. 暴雨灾害, 38(2): 144-151. |

俞小鼎, 姚秀萍, 熊廷南, 等. 2006. 多普勒天气雷达原理与业务应用[M]. 北京: 气象出版社.

|

俞小鼎, 王秀明, 李万莉, 等. 2020. 雷暴和强对流临近预报[M]. 北京: 气象出版社.

|

姚叶青, 俞小鼎, 张义军, 等. 2008. 一次典型飑线过程多普勒天气雷达资料分析[J]. 高原气象, 27(2): 373-381. |

叶东. 2020. 一次强风雹天气的干侵入作用及雷达回波特征分析[J]. 沙漠与绿洲气象, 14(5): 44-52. |

曾明剑, 王桂臣, 吴海英, 等. 2015. 基于中尺度数值模式的分类强对流天气预报方法研究[J]. 气象学报, 73(5): 868-882. |

朱君鉴, 刁秀广, 曲军, 等. 2008. "4.28"临沂强对流灾害性大风多普勒天气雷达产品分析[J]. 气象, 34(12): 21-26. |

朱乾根, 林锦瑞, 寿绍文, 等. 2003. 天气学原理和方法[M]. 第3版. 北京: 气象出版社, 235-244, 340-349.

|

张弛, 支树林, 许爱华. 2019. 一次罕见强飑线10级大风的雷达回波特征分析[J]. 暴雨灾害, 38(2): 135-143. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2019.02.005 |

Johns R H, Doswell III C A. 1992. Severe local storms forecasting[J]. Wea Forecasting, 7(4): 588-612. |

Markowski P, Richardson Y. 2010. Mesoscale Meteorology in Midlatitudes[M]. Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell Publication, 27-23.

|

Wakimoto R M. 2001. Convectively driven high wind events[J]. Meteor Monogr, 28(50): 255-299. |

2022, Vol. 41

2022, Vol. 41