台风、暴雨及龙卷、雷暴等强对流天气造成的次生灾害,常常危害到人民的生命和财产安全,这些属于大气科学研究的范畴。而作为传播其研究成果的载体——大气科学类学术论文的严谨性、逻辑性、规范性和可读性至关重要。针对大气科学类学术论文写作方法的文章不多见。王银平等(2021)对暴雨天气个例分析类论文的题名、引言、正文和结论的常用写作方法、主要格式及写作要点进行了归纳和总结,未涉及关键词和摘要的写作技巧。关键词和摘要是科技论文不可或缺的重要组成成分。科技论文的关键词是用以反映该文主题内容信息条目的具有关键性的词或词组,是科技论文文献检索的标识。而摘要是以提供文献内容梗概为目的,不加评论和补充解释,简明确切地记叙文献重要内容的短文(陈浩元, 1998),具有导引和索引双重功能。就一篇论文而言,它的关键词和摘要是读者阅读及文献检索的入口,其规范性和准确度直接影响读者对论文整体水平的价值判断、阅读兴趣及检索倾向,决定着该研究成果的有效传播率。

随机抽查和统计大气科学类18种核心期刊和15种省级期刊中的50期(共计605篇论文),发现38%的论文存在关键词标引欠规范或者摘要撰写不到位的问题。下文结合《暴雨灾害》编辑工作中的实情和其他大气科学类期刊的案例,探讨大气科学类学术期刊中关键词和摘要撰写存在的不足及写作技巧,以期为气象科技论文写作经验欠缺者提供一定的参考和借鉴,从而进一步提高大气科学类学术论文的整体质量。

1 关键词标引存在的问题由于部分作者对论文中关键词的重要性认识不足,往往在正文大功告成之后,随意标引几个应付了事,故来稿及已刊发论文中关键词的错误五花八门,主要集中表现在使用通用词或词性不当、遗漏关键词、排列顺序杂乱、标引深度欠合理等方面。

1.1 使用通用词或词性不当所谓通用词,是指那些没有独立检索意义的泛指词。如大气科学类学术论文中常常出现的“研究、分析、思路、应用、途径、方法、创新、特征、检验、预报”等,均属于通用词。这些泛义词因缺乏对论文研究主题的专指性,因而毫无参考和检索价值,反而会引起检索信息的混乱,降低文献的查准率。

此外,形容词、副词(如偏大、偏小、初级、重度)或部分专指性不强的偏正结构词组(如气象条件、计算方法等)也同样不适合作关键词。

1.2 遗漏关键词关键词的遗漏分两种情况,一是漏标反映论文主题信息的核心关键词。

如题名为“资料同化对一次华南暴雨影响的数值试验研究”(莫毅等,2008)一文,原稿中作者仅选用“WRF模式”、“初值场”两个关键词,而文章主要研究比较了两种资料同化方案对华南强降水及物理量场预报效果的影响,因此文章遗漏了两个重要关键词:“华南暴雨”、“资料同化”。前者表示此研究的适用范围,后者则为主要的研究方法和手段。

另一种则是漏标与文献主题紧密相关的特定研究地域、时间、事件以及特定研究内容等专有名词,下面举3例加以说明。

例1:题名为“黄山风景区暴雨山洪灾害风险区划研究”(高展等,2015)一文中,“黄山风景区”显然是文章的一个核心概念,如果关键词中缺少“黄山风景区”,就属于明显的漏标。

例2:题名为“北京大气能见度的主要影响因子”(姜江等,2018)一文中,其研究范围局限于特定的区域,因此关键词中不能漏标“北京地区”。

例3:题名为“河南‘75.8’大暴雨成因的初步分析(一)”(“75.8”暴雨会战组, 1977)一文中,“75.8”属于国内外有重大影响的特定事件,必须作为关键词之一,不能漏标。

1.3 排序不当关键词各条目之间有一定的排列规则,即排列顺序要反映词与词之间的逻辑关系(张建蓉和陈燕,2003)。首标关键词尤其重要,其阐述的是学术论文最为重要的研究内容,须慎重凝炼和筛选。倘若标引时随意排序,凌乱堆砌,必然导致其逻辑组合不能有效揭示论文的主题信息,从而影响文献的检索。如一篇题名为“华中区域避暑旅游气象条件分析”的来稿,其研究内容为利用区域自动站的温度、气压、湿度、风速计算人体舒适度指数,从而区划适宜避暑旅游的区域。原稿中的关键词排序为“区域自动站→人体舒适度→避暑旅游”,这个标引排序显然是不妥的,正确的排序应为“避暑旅游→人体舒适度→区域自动站”。这两种排序,关键词所阐述的主题概念是有差异的。前者偏重于区域自动站资料的应用,其文献检索结果必然包含所有与区域自动站资料应用相关的内容,多而杂乱;后者才真实地反映了论文研究的主题,其文献检索必然更为精准。

1.4 标引深度不合适关键词标引数量的多寡决定其标引的深度。标引数量过多,虽能提高标引深度,但会增加一些不必要的“噪声”;数量过少又难以全面概括论文的主题内容,造成检索中重要信息的遗漏。

2 关键词正确标引技巧 2.1 关键词的选取方法根据GB/T 7713-1987的规定,关键词选取时,遵循优先选用《汉语主题词表》中叙词的原则,如若找不到合适的,则可选用自由词作为补充。自由词一般限于《汉语主题词表》中明显遗漏的主题概念词,或者新型交叉学科、新理论、新技术中出现的科技术语和专有名词。此外,一些有重大影响的特定事件、特定地名也可作为关键词。选取的自由词最好概念明确、词形简练。

关键词既要突出论文的主题,又需具备专指性,忌选泛义词(通用词)、非公知公用的缩略语、非通用的符号和代码。但可将通用词与气象领域的专指词结合起来构成关键词。如二者组合后的“模式评估”、“回波特征”、“热传导方法”、“降水概率”、“统计学方法”等词组均可作为关键词。

2.2 关键词的选取原则和选择范围关键词的选取应遵循两条原则:一是“选准”,二是“选全”。尽量不要遗漏文中涉及的新理论、新技术、新方法、新资料、新成果概念。将关键词的提取放在最后一步较为合适,其选取范围因文而异。可从题名、摘要、层次标题、结论乃至其它正文部分提取,只要能完整表达论文主题、具有检索价值即可。

有些论文的关键词可直接选自标题,如题名为“冷空气侵入台风‘珍珠’的多普勒雷达回波特征”(魏应植等,2008)一文,主要研究干冷空气影响下,台风的雷达回波变化特征,直接从题名中选取“台风珍珠”、“冷空气”、“雷达回波特征”三个关键词即能涵盖全文的主题。再如,题名为“有霾和无霾时宁波市大气混合层高度的日变化特征”(俞科爱等,2019)一文,主要分析了不同气象条件下,大气混合层高度逐小时变化特征,因此,该文直接从文章标题中选取“霾;混合层高度;日变化”作为关键词,可以完美地概括全文的主题。

倘若题名无法完整揭示论文的主题,则要认真审读全文,特别是在审读摘要的基础上,进行准确、客观、如实的主题分析(杜士国等,2000),参考大气科学的主题词表,找出包含自由词在内的3~8个最能代表论文主题的关键词。

如:“亚洲—太平洋季风区的遥相关研究”(丁一汇和刘芸芸,2008)一文,其内容涉及季风区内各季风子系统,包括印度季风、西北太平洋季风之间的相互作用及其与中国大陆地区降水之间的相关性。仅从论文标题中选取关键词无法准确概括文章主题,根据文中论述的主题内容,选取“亚洲-太平洋季风区”、“印度季风”、“西北太平洋季风”、“长江流域梅雨”、“华北雨季”、“遥相关型”作为关键词才能涵盖全文的主题。再如,题名为“基于区域跟踪的增雨效果分析方法新探”(汪玲等,2015)一文,如直接从标题选取“区域跟踪”、“增雨效果”,则不能精准表达论文主题。因文章分析了不同时段“催化区”和“对比区”的平均物理量的双比值和相对偏差,并得到了以“相似离散度”为判据的阈值。因此应将“双比值”、“相似离散度”、“相对增雨量”等也纳入关键词之列,才能完整地传递主题信息。

2.3 关键词的排序关键词的排序应遵循以下三项原则:(1) 表达文章主要研究内容及观点的主题词应排列在前;(2) 反映论文研究目的、方法、对象、过程等的关键词居前;揭示研究结果、意义、价值的居后;(3) 同一范畴的关键词应尽量相对靠近和集中。

如题名为“1975年河南特大洪水调研报告”(杜士国等,2000)一文中,文章最关键的内容是对特大洪水的灾后调查,所以“特大洪水”及“洪水调查”要排在前面,这两项也属于研究对象和方法;紧接着是限定研究区域和时段的“河南”、“1975”;“调研报告”属于研究结果,放在最后比较合适。通过主题分析后可知,其关键词如下排序比较合理:

特大洪水;洪水调查;河南;1975;调研报告

2.4 关键词的标引深度关键词的标引深度要恰到好处,标引数量偏多或偏少均不可取。适量的标引深度应该是在文献的检全率和检准率之间达到某种平衡,既能将文献定位于某一特定的类别,又能充分揭示文献的主题(饶华英,2006)。按照GB/T 7713-1987的规定,每篇报告、论文应选取3~8个词作为关键词。通常情况下,大气科学类论文的关键词标引数量以4~5个为宜,具体视论文主题概念的多寡而定。

2.5 暴雨(强对流)天气研究论文中高频关键词以《暴雨灾害》2018—2021年发表的暴雨(强对流) 天气方面的论文为例,统计相关论文中出现频率较高的关键词,其结果见表 1。

|

|

表 1 暴雨(强对流)天气研究论文中的高频关键词 Table 1 High frequency key words in research papers on rainstorm and severe convection |

从表 1中可见,大气科学类学术论文的关键词相对比较固定和集中,主要由观测事实、研究方法和影响系统(因子)三大类组成。

3 摘要存在的问题目前,大气科学类学术论文一般采用结构严谨、定量描述的报道性摘要。摘要是论文的浓缩和精华。其独立性和自明性两大特征,决定了它应包含与正文基本等同的信息量,能够独立于正文而存在。因此,摘要既要言简意核,又须完整准确。一般应包含目的、方法、结果、结论四要素。从统计的50期论文来看,相当一部分摘要存在要素残缺、研究结果空洞无序、插入无用信息等诸多问题。

3.1 要素残缺不全摘要的要素残缺主要表现在三方面:其一,缺失结论或将结论写成自我评价。结论是科技论文的灵魂,一篇论文如果缺少研究结论或结论言不达意,就失去了它应有的价值。其二,研究目的欠明确,或含糊不清,或缺乏专指,这样就无法精准表述文章的选题依据及所要解决的关键技术问题。其三,研究方法交代欠清晰。作者所使用的研究方法的科学性和严谨性,决定了其研究结果的准确性和可靠度。倘若研究方法交待不清,或逻辑层次混乱,必然让读者对该文的研究结论产生质疑。

3.2 研究结果笼统空泛研究结果是该文通过计算、模拟后得出的重要数据或统计学处理结果,是摘要的核心部分,全文的精华和创新点都集中体现于此。必须准确、直观、定量,让读者能透过研究结果窥见论文的核心价值。

统计表明,一些摘要的结果部分存在空泛笼统、条理混乱等不足。有的仅用寥寥数语将文章大小标题叠加拓展,缺乏定量直观的分析数据,空洞无物;有的则采用简单的定性描述方式,无法表达出论文的支撑数据和研究价值。

3.3 插入无用的信息摘要应力求客观、严谨、完整、简洁。但不少摘要中嵌入了不当信息。最常见的是篇首添加第一人称,如“本文”、“作者”、“我们”、“笔者”等,这是不符合科技论文规范的。毋庸置否,文章肯定是作者所著,添加这些指代性词汇,无异于为蛇画足,给人以累赘之嫌。其次,是嵌入大气科学背景知识或者科普性常识,这会引起读者的阅读疲劳和反感,导致文章精华被淹没于陈旧信息之中。再者,是随意添加个人主观见解和评价,诸如该研究“属国内首创”、“达国际领先水平”、“填补本领域空白”、“具有较大的应用前景”等等,这些华而不实的主观性评价,严重违背了严谨求实的科学精神和原则。

3.4 示例下文以一篇题名为“兰西移栽烤烟生长气象指标探讨”(闫群等,2016)的摘要为例来分析其摘要存在的问题与不足。

图 1给出了论文的原始摘要,从中可见,此摘要存在研究目的、研究方法两要素缺失、结果(结论)采用主观评论、插入第一人称和背景知识多种错误。

|

图 1 论文原始摘要 Fig. 1 The original abstract of paper. |

通过细致分析原文的研究目的、方法、结果和结论后,将摘要修改如图 2所示。由图中可见,修改完善之后的摘要,四要素表达清晰,读者通过阅读摘要,即可明了文章的主要研究内容及研究结果。

|

图 2 经规范处理后的摘要 Fig. 2 The abstract after standard treatment. |

摘要应在文章结论完成之后,按照四要素的原则来撰写,其中结果(结论)部分应与正文最后的结论保持一致,但不是简单地把结论照搬过来,而需要进一步凝练和归纳。摘要中不能出现公式、图表和文献。一般情况下,在撰写摘要之前需要思考以下四个问题。

(1) 为了什么? 其答案应为文章的撰写目的,包括以往研究的不足、本文试图解决的关键技术和难点等;(2) 使用什么? 其答案应包括本研究用到的理论、方法、资料等;(3) 做了什么? 其答案应包括计算、诊断、模拟、分析的方法和步骤;(4) 得到什么? 其答案应着眼于新发现、新观点、新技术、重要数据。

4.2 摘要提炼的四大步骤首先细致阅读全文,理清文章的研究思路、主要方法、重要数据、创新点、新发现以及核心结论,在大脑中初步构架出摘要的基本轮廓。然后,采用分段式阅读法,再次重点细品不同段落,分四个步骤依次归纳出摘要的四要素。

(1) 认真领会引言中的国内外同类研究现状和不足,从以往他人研究的不足之处或本文的创新点、要解决的关键问题中提炼出研究目的。

(2) 详读“资料与方法”章节,以及后文中涉及数据计算和处理的相关章节,从中提取摘要所需的研究方法,注意文中涉及到的资料长度、类别、诊断或计算方法一定要准确和翔实,应具备科学研究的可重复性。

(3) 重点阅读正文中数据结果分析的段落,查找其中的关键数据、概括性语言,关注新观点、新发现。摘要的结果部分要求数据定量直观、层次分明、逻辑严谨。

(4) 对正文中的结论部分加以凝炼和概括,重点强调研究成果的价值及局限性。对以上四条加以适当组合,即为一篇完整的摘要。

4.3 摘要的几种撰写格式大气科学类学术论文,由于其研究领域比较窄,且以纯理论研究为主,有时候研究结果与结论部分不适合严格区分和限定。其摘要严格按照目的→方法→结果→结论的顺序来撰写的并不多,表述格式比较灵活。归纳起来主要有以下三种。

(1) 经典四要素式。经典四要素式是指严格按照目的→方法→结果→结论的顺序来书写的,一般采用“为了……,应用……,计算(模拟)了……得到了……”, 其示例见图 3。从图中可见,红色下划线文字指出了研究的目的,无下划线部分指出了文中涉及的三种研究方案,绿色下划线文字给出了模式改进后的具体效果,最后是总结性的结论(蓝色下划线所示)。

|

图 3 经典四要素的摘要写作示例(杨磊等,2008) Fig. 3 The example of classics four elements on abstract writing (adapted from YANG et al., 2008). |

(2) 研究目的与方法有机结合式。将研究目的与研究方法有机结合起来撰写的方式比较多见(见图 4),先叙述资料方法,再引出研究目的,这种表述方法,文字更简洁流畅,也比较符合大多数人的思维习惯,不失为一种好方式。

|

图 4 目的与方法有机结合的摘要写作示例(李海俊等,2019) Fig. 4 The example of abstract writing with combination of purpose and method (adapted from LI et al., 2019). |

从图 4中可见,红色下划线文字,是文章的研究方法,绿色下划线文字则为研究目的,这种先“方法”后“目的”的表述方式,衔接得很自然。第三部分,即无下划线的文字,以定量的数据表达了论文的研究结果;蓝色下划线部分则为结论。可见,摘要撰写时,“目的”与“方法”可以采用较灵活的叙述方式,不必拘泥于二者的先后顺序。

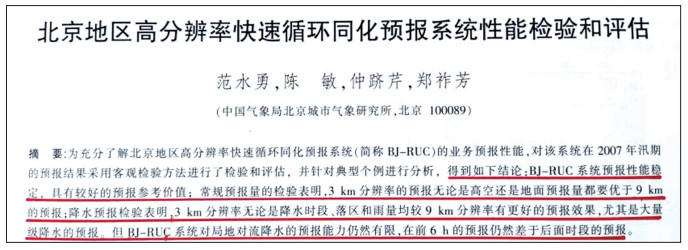

(3) 研究结果与结论融合式。将结果与结论融合成一体的表述方式在大气科学类学术论文中比较常见。有的根据一定的逻辑层次采用递进式描述(如图 5),有的采用序数法分类给出数条结论。图 5中红色下划线文字是结果和结论有机融合后的产物。

|

图 5 结果与结论融合一体的摘要写作示例(范水勇等,2009) Fig. 5 The example of abstract writing combining results and conclusions (adapted from FAN et al., 2009). |

以上表明,大气科学类论文摘要四要素表述的先后顺序比较灵活,目的与方法,结果与结论可以有机融合,只要能准确传递出论文的研究目的、研究方法及研究成果,语言流畅、层次分明、逻辑清晰,能给气象科研工作者和业务人员以启迪和思考,就不失为一篇合格的摘要。

5 结论关键词和摘要在科技论文的文献检索中起着举足轻重的作用,其规范性与准确度直接影响到论文的质量及科技成果的传播。针对目前大气科学类学术论文中摘要和关键词存在的问题,对关键词标引和摘要撰写方法和技巧进行了探讨,得到如下结论。

(1) 目前大气科学类学术论文的关键词主要存在选用通用词、漏选关键词、排列顺序混乱、标引深度不合适等不足。

(2) 关键词的选取应以《汉语主题词表》中的叙词为主,可适当搭配新型交叉学科、新理论、新技术中出现的科技术语和专有名词,应词义明确,忌选通用词;应遵循“选准、选全”的原则,从题名、摘要、各级标题、结论乃至正文中提取能完整表达论文主题、具有检索价值的主题词,以4~5个为宜;其排序应遵循一定的逻辑规则。

(3) 摘要中较常见的问题主要表现为:基本要素残缺、结果笼统空泛、嵌入陈旧或无用信息。

(4) 摘要应包含目的、方法、结果、结论四要素;避免使用第一人称、嵌入背景知识、自我见解和主观评价;摘要的结果(结论)部分要逻辑清晰、言之有物、定量直观,让读者能透过研究结果窥见论文的核心价值; 摘要应在文章结论完成之后,按照四要素的原则分四个步骤来提炼,四要素表述的先后顺序可以采用灵活的方式,目的和方法可以按顺序书写,也可以采用有机结合的方式来叙述;结果与结论即可单独表述,也可融合在一起。

"75.8"暴雨会战组. 1977. 河南"75.8"特大暴雨成因的初步分析(一)[J]. 气象, 3(7): 3-6. |

陈浩元. 1998. 科技书刊标准化18讲[M]. 北京: 北京师范大学出版社.

|

丁一汇, 刘芸芸. 2008. 亚洲-太平洋季风区的遥相关研究[J]. 气象学报, 84(5): 670-682. DOI:10.3321/j.issn:0577-6619.2008.05.002 |

杜士国, 刘雪琴, 胡忠. 2000. 谈科技论文中关键词的标引[J]. 武汉水利电力大学学报, 33(6): 111-114. |

高展, 许剑勇, 王胜, 等. 2015. 黄山风景区暴雨山洪灾害风险区划研究[J]. 暴雨灾害, 34(3): 281-285. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2015.03.012 |

国家标准局. 1988. GB/T 7713-1987. 科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式[S]//全国信息与文献标准化技术委员会. 北京: 中国标准出版社

|

姜江, 张囯平, 高金兵. 2018. 北京大气能见度的主要影响因子[J]. 应用气象学报, 29(2): 188-199. |

李海俊, 马红云, 林益同, 等. 2019. 长三角城市群非均匀性对区域热岛效应影响的数值模拟[J]. 气象科学, 39(2): 194-205. |

范水勇, 陈敏, 仲跻芹, 等. 2009. 北京地区高分辨率快速循环同化预报系统性能检验和评估[J]. 暴雨灾害, 28(2): 119-125. |

莫毅, 潘晓滨, 臧增亮, 等. 2008. 资料同化对一次华南暴雨影响的数值试验研究[J]. 暴雨灾害, 27(4): 289-294. |

饶华英. 2006. 科技论文关键词的标引[J]. 武汉科技大学学报(社会科学版), 8(5): 79-80. |

汪玲, 刘黎平, 汪天颖, 等. 2015. 基于区域跟踪的增雨效果分析方法新探[J]. 暴雨灾害, 34(1): 9-16. |

魏应植, 吴陈锋, 林长城, 等. 2008. 冷空气侵入台风"珍珠" 的多普勒雷达回波特征[J]. 热带气象学报, 24(8): 599-608. |

闫群, 柴安龙, 文明. 2016. 兰西移栽烤烟生长气象指标探讨[J]. 黑龙江气象, 33(4): 42. |

杨磊, 徐幼平, 程锐, 等. 2008. AREM模式中陆面过程的改进与试验[J]. 暴雨灾害, 27(1): 1-8. |

王银平, 崔春光, 苏爱芳, 等. 2021. 暴雨天气个例分析论文写作中的若干问题讨论[J]. 暴雨灾害, 40(2): 111-124. |

张建蓉, 陈燕. 2003. 学术论文中关键词标引的常见问题剖析[J]. 编辑学报, 15(2): 104-105. |

2021, Vol. 40

2021, Vol. 40