暴雨灾害是我国最严重的气象灾害之一,随着全球气候变暖,强降水频次增加且极端性增强,分布格局也发生调整(翟盘茂和潘晓华,2003;吴燕娟,2016;陈海山等,2009;李培都等,2018;申莉莉等,2018;Alexander et al., 2006;You et al., 2011)。强降水的累积、叠加和突发效应是暴雨灾害的主要诱因,强降水过程也成为学者们重点研究对象,但对强降水过程的定义有很大差异。姜爱军等(2005)在研究中国强降水过程时空集中度时将强降水过程分为大雨过程、暴雨过程,张娇等(2012)定义淮河流域持续性强降水过程时指出连续5 d每天都至少有1个站出现≥50 mm的降水。陈青等(2014)定义湖南强降水过程规定日降水量≥10 mm的站数≥30站为强降雨过程的开始日期,≤20站的前一日为强降水过程的结束日期。魏晓雯(2015)采用日降水量超过夏季85百分位阈值占总站点数的1/3作为长江中下游强降水过程的标准。可见,不同的研究目的和不同地区强降水过程定义差异很大。我国降雨地域特征明显,年降水量从东南沿海向西北内陆逐渐减少,加之各地地形地貌、地质灾害分布及孕灾环境的差异,相同强度的降水在东部沿海地区影响不大,但对西北内陆地区将造成极其严重的暴雨灾害,尤其是短时强降水突发性强,各地致灾阈值差异大,在全国范围内合理地对降水过程定义将决定过程定量评估和灾害风险预估的准确性。陈艳秋等(2006)、袭祝香(2008)、邵末兰等(2009)、郑国等(2011)、袁慧敏等(2012)、吴振玲等(2012),邹燕等(2014)、伍红雨等(2019)从日降雨尺度定义暴雨过程,利用日雨量资料基于概率统计、欧式距离、综合强度指数等方法对过程评估,但主要针对固定区域,没有反映地域特征。王莉萍等(2015)考虑降雨的时空分布和地域性特征,研发了适用于全国的降水过程综合强度评估方法,并编制气象行业标准《降雨过程强度等级》(2016年9月29日发布),用于我国预报服务中单站和区域降雨过程的监测、评估及服务,以此为基础上研发了暴雨灾害风险及影响评估方法(王秀荣等,2016)。后续研究优化了评估因子,增加了极端性降雨评价(王莉萍等,2018),但还是以天为单位定义、提取和计算降水过程,对短时强降水发生时段捕捉能力低,并且平滑了短时极端降水强度,放大了降水过程的开始和结束时间,不能满足气象服务的精细化需求。

随着现代化气象业务发展,降水预报的时空分辨率不断提高,72 h内智能网格预报可以达到小时尺度,为逐小时降水过程动态风险预估和影响评估、气象防灾减灾提供了基础。但按照不同时空尺度对观测数据进行数学物理变换不可避免的导致数据时空信息丢失,处理方式的合理与否将直接影响对观测对象的定性和定量解释(Bloschl,1995),对广阔区域加密到小时尺度的强降水过程的定义和定量评估将直接影响灾害风险预估和气象防灾减灾依据的可靠性。本文基于全国范围内小时降水的时空分布特征,以站点短时降水气候背景表征地域差异,按照百分位法界定录入降水过程的小时阈值,定义基于小时分辨率的降水过程的开始和结束条件,改进的降水过程的指标算法,实现对小时分辨率的降水过程综合强度评估,提高降水过程强度评估的精度,为气象服务业务中降水过程动态小时评估建立基础。

1 资料本文使用的资料是国家气象信息中心经过质量控制整编的1951—2018年国家气象观测站逐小时降水资料。观测站是中央气象台目前正在使用的2 410个国家站点信息(包括基准基本站756个、一般站1 654个)。

因各地建站时间不同,为了保证站点降水背景信息的完整性,小时降水量、滑动3 h降水量和滑动6 h降水量百分位排序时使用的是建站以来的观测数据。由于站点信息越多,降水过程提取和评估以及检验越准确,为了确保观测数据的连续性且国家站站点达到2 000站以上,本文选取1981—2018年降水过程用于统计分析和验证。

2 辨识和评估方法 2.1 辨识方法本文辨识的降水过程指对社会经济、民生等有一定影响的降水过程。在王莉萍等(2018)前期研究基础上,优化日降水量划分降水过程方法,降时间尺度,按照小时分辨率精细识别降水过程;分不同空间尺度,面向全国范围内的单站、大区域、小区域分类识别;增加降水过程与天气系统匹配度,基于邻近原则精准识别大区域降水过程。

对站点降水过程辨识时,考虑站点地域差异、致灾临界阈值(张廷治等,1996;柳源,1998;赵健和范北林,2006;王家祁和骆承政,2006;刘国纬和沈国昌,2006;李中平等,2008)和适用全国的站点阈值提取方法,用百分位法确定站点提取的阈值。站点降水过程辨识时要同时满足以下两个条件:(1) 站点降水过程开始定义为1 h降水量达到历史小时降水量从小到大排序80百分位值,结束定义为连续8 h以上没有时刻达到80百分位值;(2) 站点日降水量达到历史日降水量从小到大排序90百分位值(王莉萍等,2018)。

对区域降水过程辨识时,考虑我国降水过程的复杂性,既有覆盖南北方的大范围降水过程,也有仅出现在长江中下游或京津冀,甚至是单个市(区)的小区域降水过程。为了满足全国适用性,从国家级气象服务的层面,分大区域和小区域两种情况。大区域指南方、北方或任意大于等于全国面积1/3的区域,过程辨识时考虑站点间的距离;小区域指流域、32个省(自治区、直辖市)或任意小于全国面积1/3的区域,过程辨识时不考虑站点之间的距离。为了使客观辨识的降水过程与天气系统下降水过程具有高匹配度,通过不断试验调整参数,即调整录入降水过程的相邻站点间距离、单时次录入降水的最少站点数或比例以及属于一次降水过程两个时刻的最大间隔时间,找出与中央气象台按天气系统录入的降水过程匹配度最好的三个参数值,具体辨识方法如下:

(1) 大区域。开始定义为达到录入阈值且相邻站点之间的距离小于900 km的站点数占评估区域内站点的5%及以上或大于等于40站;结束定义为连续12 h以上达到录入阈值且相邻站点之间的距离小于900 km站点数占评估区域内站点的比例不足5%及以上或少于40站。

站点之间距离计算时,假设地球是一个完美球体,半径就是地球的平均半径(R=6 371.004 km)。如果以0度经线为基准,根据地球表面任意两点的经纬度就可以计算出这两点间的地表距离。点A的经纬度为(LonA, LatA),点B的经纬度为(LonB, LatB),按照0度经线的基准,东经取经度的正值(Longitude),西经取经度负值(-Longitude),北纬取90-纬度值(90-Latitude),南纬取90+纬度值(90+Latitude),经过上述处理过后的两点被计为(MLonA, MLatA)和(MLonB, MLatB)。根据三角推导,可以得到计算两点距离的如下公式为

| $ \begin{array}{l} C = \sin ({\rm{MLatA) \times sin(MLat B) \times cos(MLonA - MLonB) + }}\\ \quad {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\rm{cos(MLatA) \times cos(MLatB)}} \end{array} $ | (1) |

| $ {\rm{ Distance }} = R \times {\mathop{\rm Arccos}\nolimits} (C) \times Pi/180 $ | (2) |

其中,R和Distance单位是km。

(2) 小区域。开始定义为达到录入阈值的站点数占评估区域内站点的10%及以上或大于等于40站;结束定义为连续8 h以上达到录入阈值的站点数占评估区域内站点的比例不足10%及以上或少于40站。

2.2 评估方法基于王莉萍等(2018)提出的降水过程强度是降水强度、持续时间和覆盖范围三个指标共同作用的计算方法,为了将时间分辨率精细到小时,对三个指标定义和算法进行改进,开展基于小时分辨率降水过程强度评估的研究。

2.2.1 降水强度指数降水强度是暴雨灾害的主要致灾因子之一,尤其是1、3、6 h等短历时强降水致灾危险性更大。考虑降水影响,降水强度指数计算时考虑过程1 h最大降水量(R1 max)、滑动3 h最大降水量(R滑动3 max)、滑动6 h最大降水量(R滑动6 max)和过程小时平均降水量(R过程平均) 四个量值要素,其中

| $ {R_{过程平均}} = (\sum\limits_{i = 1}^h {{R_1}})/h $ | (3) |

式(3)中,R过程平均为过程小时平均降水量;h为站点过程小时数。

利用1951—2018年2 410个国家气象观测站小时降水资料,将小时降水量、滑动3 h降水量、滑动6 h降水量按从小到大排列,提取百分位90%、95%、98%、99%、99.5%、99.8%、99.9%、99.95%、99.98%、99.99%、100%所对应的值,组成小时降水强度矩阵R1,滑动3 h降水强度矩阵R3,滑动6 h降水强度矩阵R6为

| $ \begin{array}{*{20}{l}} {{R_1} = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {{r_{11}}}&{{r_{12}}}& \cdots &{{r_{1j}}}\\ {{r_{21}}}&{{r_{22}}}& \cdots &{{r_{2j}}}\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ {{r_{i1}}}&{{r_{i2}}}& \cdots &{{r_{ij}}} \end{array}} \right]\quad {R_3} = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {r{r_{11}}}&{r{r_{12}}}& \cdots &{{r_{1j}}}\\ {r{r_{21}}}&{r{r_{22}}}& \cdots &{r{r_{2j}}}\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ {r{r_{i1}}}&{r{r_{i2}}}& \cdots &{r{r_{ij}}} \end{array}} \right]}\\ {{R_6} = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {rr{r_{11}}}&{rr{r_{12}}}& \cdots &{rr{r_{1j}}}\\ {rr{r_{21}}}&{rr{r_{22}}}& \cdots &{rr{r_{2j}}}\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ {rr{r_{i1}}}&{rr{r_{i2}}}& \cdots &{rr{r_{ij}}} \end{array}} \right]} \end{array} $ |

其中,i=2 410,j=11,i为站点数;j为百分位值个数;rij为第i个站点第j个百分位对应的小时降水量值;rrij为第i个站点第j个百分位对应的3 h降水量值;rrrij为第i个站点第j个百分位对应的6 h降水量值。

为了将四个描述降水强度的要素统一到一个可比量纲上,采用指数划分的方法。考虑站点差异性,将小时降水强度矩阵R1、滑动3 h降水强度矩阵R3,滑动6 h降水强度矩阵R6按站点指数划分,见表 1。

|

|

表 1 降水强度指数划分 Table 1 Precipitation intensity index division. |

对照表 1中第1列,查出各站点1 h最大降水量R1 max、过程小时平均降水量R过程平均对应的1 h最大降水强度指数I1 max和过程小时平均降水强度指数I过程平均。对照第2列,查出各站点滑动3 h最大降水R3 max对应的滑动3 h最大降水强度指数I3 max。对照第3列,查出各站点滑动6 h最大降水量R6 max对应的滑动6 h最大降水强度指数I6 max。综合要素的共同作用,按下式计算站点降水强度指数

| $ I = \frac{{a{I_{1{\kern 1pt} \max }} + b{I_{滑动{\kern 1pt} 3{\kern 1pt} \max }} + c{I_{滑动{\kern 1pt} 6{\kern 1pt} \max }} + d{I_{过程平均}}}}{{a + b + c + d}} $ | (4) |

式(4)中,I为降水强度指数;a、b、c、d为权重系数,权重系数a、b、c、d不同地区根据致灾要素的不同可适当调整,本文四个权重均取0.25。

2.2.2 持续时间指数站点降水过程持续时间是从降水过程开始到结束,本文定义为录入过程的小时数,即

| $ T = \sum\limits_{i = 1}^h {{K^i}} $ | (5) |

其中,T为有效降水时间指数;K为降水衰减指数,h为录入过程的小时数。关于衰减指数K (王莉萍等,2018),不同地区不同季节有差异,还与当地的防灾减灾能力有密切关系,以天为单位,取值K = 0.8 (中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所,2000;王礼先和于志民,2001),本文以小时为单位,取0.98。

2.2.3 覆盖范围指数覆盖范围(CP)定义为小时降水录入降水过程站点(n)占评估区站点(N)的比例,即

| $ {C_P} = \frac{n}{N} $ | (6) |

其中,n为录入降水过程的站点数;N为评估区域站点总数。考虑与降水强度、持续时间量级一致,将降水覆盖范围指数(C)定义为

| $ C = 10 \times {C_P} $ | (7) |

按照王莉萍等(2018)提出的站点和区域降水过程综合强度指数的计算方法,站点降水过程综合强度指数是降水强度和持续时间的共同作用,站点降水过程综合强度指数(RSI)计算式为

| $ \begin{array}{*{20}{l}} {RSI = I \times T} \end{array} $ | (8) |

其中,I为降水强度指数;T为持续时间指数。

区域降水过程综合强度是降水强度、覆盖范围和持续时间3个指标共同作用。区域降水过程综合强度指数(RPI)按下式计算

| $ RPI = (\sum\limits_{j = 1}^n {{{(RSI)}_j}/n}) \times C $ | (9) |

其中,RSI为站点降水过程综合强度指数;n为录入降水过程的站点数;C为覆盖范围指数。

2.2.5 降水过程强度等级划分实际应用中,经常需要对中国、以秦岭-淮河为分界线的南方和北方、省级行政区划的32个省(自治区、直辖市)等不同区域范围的降水过程提取和评估,因此,应用公式(8)和(9)计算1981—2018年中国、南方、北方、32个省(自治区、直辖市)降水过程综合强度指数。分析单站和区域降水过程强度指数概率密度分布,按照出现概率约1%、5%、10%、15%、69%将降水过程划分为极端、特强、强、较强、中等五个等级,单站和区域降水过程强度等级划分见表 2,将单站降水过程综合强度指数(RSI)按照30、50、90、150四个节点分为五个指数范围,区域降水过程综合强度指数(RPI)按照80、180、400、800四个节点分为五个指数范围,分别表示中等、较强、强、特强和极端等级。

|

|

表 2 单站和区域降水过程综合强度等级划分 Table 2 The single station and regional precipitation process comprehensive strength grade division. |

上文从站点、大区域、小区域定义了基于小时分辨率降水过程的辨识方法,并利用改进的评估方法重新界定了降水过程综合强度等级的划分标准。为了验证站点、大区域、小区域降水过程辨识方法和评估算法的效果,下面从这三个方面分别选取2011—2018年的典型案例进行检验。

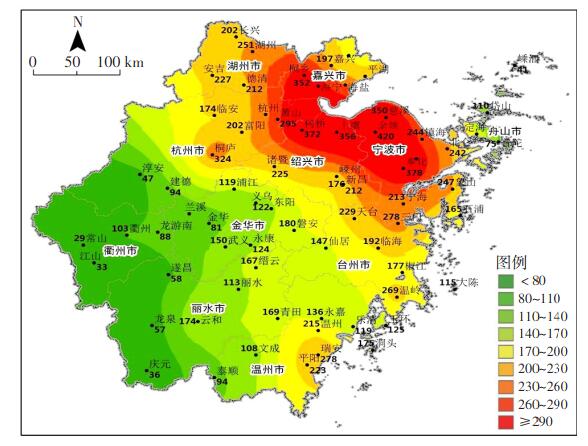

3.1 站点 3.1.1 浙江省2013年台风降水过程案例应用小区域降水过程辨识和评估方法,首先提取浙江省2013年受强台风“菲特”的影响时段在2013年10月5日23时至8日19时,此次浙江省区域降水过程综合强度指数(RPI)为1 826.64,对照表 2,为极端降水过程。然后,应用站点降水过程辨识和评估方法,评估此次过程浙江省各地受影响情况。图 1是2013年10月5日23时至8日19时浙江省单站降水过程综合强度指数(RSI)分布图,从图中可以看出达到表 2中强等级的站点占浙江全省99%,极端等级的站点主要集中在浙江北部和东部,相对而言,北部地区降水极端性更强,余姚气象观测站降水过程综合强度指数(RSI)达420。

|

图 1 2013年10月5日23时至8日19时浙江省单站降水过程综合强度指数(RSI)分布图 Fig. 1 Site comprehensive intensity index distribution map of rainfall process (RSI) in Zhejiang Province from 23 : 00 October 5 to 19 : 00 October 8, 2013. |

2013年10月5日23时—8日19时降水实况显示(图略),浙江北部和东部降水200~350 mm,部分地区400~600 mm,浙江湖州安吉天荒坪累计降水量达1 014 mm。杭州、宁波、绍兴、湖州、慈溪、余姚、瑞安等地13个县(市、区)日雨量破历史纪录,单站降水过程综合强度指数(RSI)均大于200,均为极端降水过程,此次降水造成严重灾害,截至10月8日10时,浙江省11个市75个县(市、区) 707.3万人受灾,因灾死亡6人,失踪4人,倒塌房屋0.95万间;农作物受灾面积302.53千公顷;损坏提防2 057处,洪灾造成直接经济损失124.05亿元。余姚、奉化、安吉等7县(市、区)城市受淹,重灾区主要在浙江北部,与极端性最强站点分布一致。

由上述分析可见,基于小区域降水过程定义提取的强台风“菲特”对浙江的影响时段可以精确到10月5日23时开始,8日19时结束,并在此时段内评估降水过程综合强度,时间精度增强;改进后降水强度的评价指标考虑了1 h最大降水量、滑动3 h最大降水量和滑动6 h最大降水量,凸显了极易致灾的短时强降水在过程评价中的作用,使降水过程强度评价结果与灾情的吻合度提升;也使极端性差异增加,极端降水过程综合强度指数越大,极端性越强,余姚气象观测站降水过程综合强度指数(RSI为420)较武义气象观测站(RSI为150)大270,在极端程度辨识上具有指示意义。

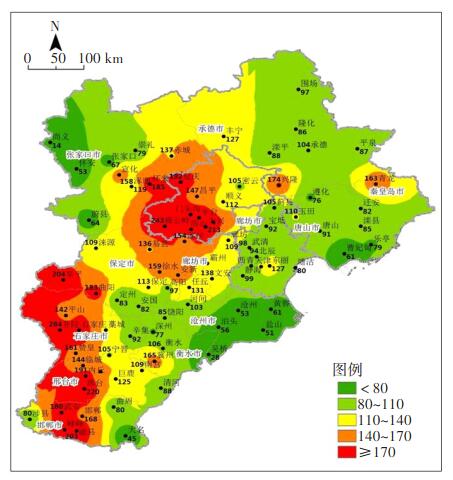

3.1.2 京津冀地区2016年极端降水过程案例同样,基于小区域降水过程辨识和评估方法,首先提取2016年京津冀地区极端降水过程影响时段主要在2016年7月19日04时—21日23时,过程持续67 h,区域降水过程综合强度指数(RSI)达1 230.05。然后,应用站点降水过程辨识和评估方法,评估京津冀地区各地受影响情况,图 2为京津冀地区单站降水过程综合强度指数(RSI)分布图,从图中可以看出所有站点均录入降水过程,由表 2单站降水过程综合强度等级划分方法,得出30.3%的站点出现极端降水过程,主要分布在河北西南部沿山地区和北京西南部,也是滑动6 h最大降水量150 mm以上的区域(图略),河北省井陉气象观测站降水过程综合强度指数(RSI)达284,北京市霞云岭气象观测站降水过程综合强度指数(RSI)达243。

|

图 2 2016年7月19日04时至21日23时京津冀地区单站降水过程综合强度指数(RSI)分布图 Fig. 2 Site comprehensive intensity index distribution map of rainfall process (RSI) in Beijing-Tianjin-Hebei Region from 04:00 July 19 to 23:00 July 21, 2016. |

此次降水过程河北省受灾严重,据河北省民政厅不完全统计,石家庄、秦皇岛等11市151县(市、区) 920.6万人受灾,130人死亡,110人失踪,30.6万人紧急转移安置;6.7万间房屋倒塌,农作物受灾面积734.1千公顷,直接经济损失212.2亿元,其中石家庄、邢台、邯郸死亡失踪人数最重,与评估的站点极端降水过程分布区域一致,且单站综合强度指数(RSI)越大,死亡失踪人数越多,具有正相关性,说明极端性强弱(RSI大小)可作为受灾程度的衡量方法之一。

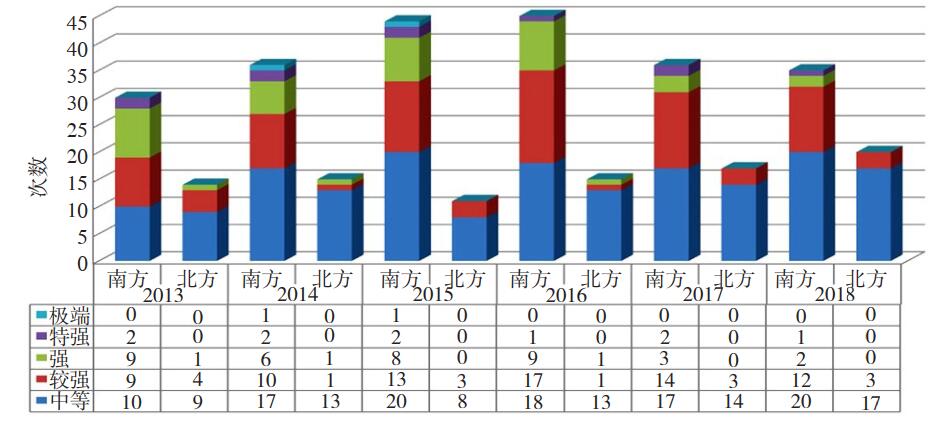

3.2 大区域由于中央气象台2013年后才开始统计存档大范围强降水过程,因此应用基于小时分辨率的降水过程评估方法计算2013—2018年大区域降水过程,图 3为2013—2018年南方、北方降水过程综合强度等级逐年统计,南方2013—2018年平均降水过程37.67次,其中,极端降水过程年平均0.33次,特强1.67次、强6.17次、较强12.5次、中等17次。南方2014年(降水过程44次)和2015年(降水过程45次)降水过程次数较其他年份明显偏多,均出现了1次极端降水过程和2次特强降水过程,其中2014年6月18日07时—7月2日18时降水持续时间达347 h,有90.63%的站点录入降水过程,区域降水过程综合强度指数(RPI)达1 400.37;2015年5月14日08时—23日14时有80.2%的站点录入降水过程,区域降水过程综合强度指数(RPI)为886.78;均为极端降水过程,引发了洪涝、滑坡、泥石流等灾害,造成多条中小河流出现超警洪水,人员伤亡严重。北方2013—2018年平均降水过程15.33次,其中2018年降水过程最多,有20次;2015年最少,仅11次。北方降水过程强度主要为较强和中等等级,占96.7%;2013—2018年共出现了3次强降水过程,分别是2013年7月7日17时—11日11时(区域降水过程综合强度指数RPI为299.24)、2014年9月14日03时至18日00时(区域降水过程综合强度指数RPI为233.64)、2016年7月18日11时—22日08时(区域降水过程综合强度指数RPI为297.42),与南方相比,北方降水过程次数和强降水过程次数均明显偏少,这与我国天气气候背景是一致的。将上述对南方、北方录入的降水过程与2013—2018年中央气象台统计的大范围强降水过程比对,过程开始和结束的时间、强度大小、覆盖范围等均基本相符。但该模型统计的降水过程的开始和结束时间精确到小时,能够对进入降水过程站点的个数和降水过程综合强度指数进行定量计算,评价更为客观。

|

图 3 2013—2018年大区域降水过程综合强度等级统计 Fig. 3 The comprehensive intensity grade statistics of precipitation process during 2013-2018 over the large regions. |

由公式(9)可见,降水过程综合强度是降水强度、持续时间和覆盖范围共同作用,其中覆盖范围因子对大范围降水过程是很好的评价指标,尤其是南方大范围强降水,可以定量化描述降水影响范围的大小。但如果在大区域内评估小区域出现的降水过程,可能会弱化小区域极端降水过程,例如北方2016年7月18日11时—22日08时为强降水(北方有56.75%的站点录入降水过程),但京津冀地区2016年7月19日04时— 21日23时为极端降水过程(京津冀地区所有站点录入降水过程)。因此,在实际应用时可根据需求或降水影响范围选择在大区域或在小区域评估降水过程强度。

3.3 小区域利用小区域降水过程评估方法,计算长江中下游地区2011—2018年共出现降水过程296次,其中极端降水过程1次,特强12次、强42次、较强64次,中等强度177次。期间,长江中下游极端降水过程出现在2016年6月30日20时—7月5日06时,造成1999年以来长江中下游第一次干流全线超警,长江中下游平均降水强度指数(I)达190.77,区域降水过程综合强度指数(RPI)达1 328.92,均为2011—2018年最大值;有143个国家气象观测站(占长江中下游国家站的44.3%)出现极端降水过程,39站出现特强降水过程。与王莉萍等(2018)研究结论一致,但过程的时间界定更精确。

另外,2011年6月上中旬长江中下游降水频繁且强度强,接连出现了3次特强降水过程和1次强降水过程,受频繁强降水影响,长江中下游由前期的干旱转为降水偏多,出现旱涝急转,湖北、湖南、江西、贵州等多地发生滑坡、泥石流、内涝等灾害。表 3为2011年6月上中旬长江中下游降水过程统计,6月12日17时—16日04时降水覆盖范围最广(录入过程的站点占长江中下游地区气象观测站的83%),区域降水过程综合强度指数(RPI为668.13)最大,为4次降水过程中第1强。其次是6月3日05时至7日09时降水过程,区域平均的降水强度指数(I)为105.69,为4次降水过程中最大;区域降水过程综合强度指数(RPI) 611.86,为4次降水过程中第2强。长江中下游2011年6月上中旬录入降水过程的持续时间有285 h,约11.9 d,4个过程之间最长时间间隔52 h (约2.2 d),最短时间间隔26 h (约1.1 d)。利用王莉萍等(2018年)以天为单位对降水过程定义,用08时日降水资料提取2011年6月上中旬降水过程,分为三个过程,分别是6月3日08时—7日08时、6月9日08时—16日08时、6月17日08时—20日08时。对比两种方法提取的降水过程,6月3日05时—08时,7日08时—09时以及17日06时—08时等时段因为没有达到日降水过程录入阈值,所以在降水过程中没有考虑,但是6月9日08时—15时、6月11日13时至12日17时、6月16日04时—08时、6月19日14时—20日08时属于降水过程间歇时段,却录入降水过程。由此可见,按照日尺度不能辨识出降水过程短历时的间歇期,而从小时尺度能够对降水过程进行精准的辨识。降水过程起始和结束时间界定是降水过程评估工作的基础,不同的起始和结束时间,过程的综合强度评估结果将有不同的结论,而从小时尺度捕捉的降水过程时间更加精确,评估结果也更加准确。

|

|

表 3 2011年6月上中旬长江中下游降水过程统计 Table 3 Statistics of precipitation process in the middle and lower reaches of the Yangtze river in the first and second ten-day period of June 2011. |

本文给出了小时分辨率降水过程的辨识方法,改进了降水过程综合强度评估方法。该方法在前期研究基础上有如下改进:

(1) 提升了降水过程的时间分辨率,将降水过程的起始和结束时间推进到小时分辨率,改进评估算法中,实现了对小时尺度降水过程定量评估,提升降水过程评估的时间精度和定量计算的准确度。

(2) 改进了降水过程大区域提取方法,对大区域降水过程提取时考虑了相邻站点间距,体现降水过程成片性和集中性特点,增强了与影响天气系统的匹配度,提升了大区域降水过程自动提取的合理性和科学性。

(3) 增强了降水强度计算的全面性,降水强度同时考虑了1 h最大降水量、滑动3 h最大降水量、滑动6 h最大降水量和小时平均降水量,提高了与灾情的吻合程度,同时考虑各地的地域差异,设置权重系数a、b、c、d,增加降水强度评价的客观性及普适性。

(4) 提供了站点和区域小时分辨率降水过程评估的方法,又将评估区域细化为大区域和小区域,既适用于南方、北方等大范围降水过程,也适用于单省(市)等小区域降水过程评估,气象服务中可根据需求选择使用,例如对于降水范围小、但极端性强的区域,可使用小区域算法来界定和评估降水过程,并进行历史比对,提升气象服务的针对性和服务效益。

后续基于小时分辨率降水过程辨识和改进后的评估方法,接入智能网格预报数据,可以实现对过程性降水和短时降水的动态预评估,可应用于气象服务业务,提升气象服务的时间尺度的精细化水平;并以此为基础,结合地理信息、社会经济、人口、暴雨灾情及防灾减灾能力等,研发短时强降水动态风险预估和影响评估方法,为气象防灾减灾提供重要依据

陈海山, 范苏丹, 张新华. 2009. 中国近50 a极端降水事件变化特征的季节性差异[J]. 大气科学学报, 32(6): 744-751. DOI:10.3969/j.issn.1674-7097.2009.06.003 |

陈青, 廖玉芳, 杨书运, 等. 2014. 低频天气图方法在湖南省雨季强降水过程预报中的应用[J]. 气象, 40(2): 223-228. DOI:10.3969/j.issn.1674-7097.2014.02.011 |

陈艳秋, 袁子鹏, 盛永, 等. 2006. 基于概率分析的暴雨事件快速评估模型[J]. 气象与环境学报, 22(5): 62-65. DOI:10.3969/j.issn.1673-503X.2006.05.017 |

李培都, 司建华, 冯起, 等. 2018. 1958-2015年敦煌及周边地区极端降水事件的时空变化特征[J]. 高原气象, 37(2): 535-544. |

李中平, 毕宏伟, 张明波. 2008. 我国山洪灾害高易发降水区分布研究[J]. 人民长江, 39(17): 61-63. DOI:10.3969/j.issn.1001-4179.2008.17.021 |

刘国纬, 沈国昌. 2006. 中国年最大致洪暴雨落区研究[J]. 水科学进展, 17(2): 151-159. DOI:10.3321/j.issn:1001-6791.2006.02.001 |

柳源. 1998. 滑坡临界暴雨强度[J]. 水文地质工程地质, 25(3): 43-45. |

姜爱军, 杜银, 谢志清, 等. 2005. 中国强降水过程时空集中度气候趋势[J]. 地理学报, 60(6): 1007-1014. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2005.06.014 |

邵末兰, 张宁, 岳阳, 等. 2009. 基于距离函数的区域性暴雨灾害风险预估方法研究[J]. 暴雨灾害, 29(3): 268-273. |

申莉莉, 张迎新, 隆璘雪, 等. 2018. 1981-2016年京津冀地区极端降水特征研究[J]. 暴雨灾害, 37(5): 428-434. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2018.05.005 |

王家祁, 骆承政. 2006. 中国暴雨和洪水特性的研究[J]. 水文, 26(3): 33-36. DOI:10.3969/j.issn.1000-0852.2006.03.009 |

王莉萍, 王秀荣, 王维国. 2015. 中国区域降水过程综合强度评估方法研究及应用[J]. 自然灾害学报, 24(2): 186-194. |

王莉萍, 王秀荣, 王维国, 等. 2017. QX/T341-2016降雨过程强度等级[S]. 北京: 气象出版社

|

王莉萍, 王秀荣, 张立生, 等. 2018. 一种区域降水过程综合强度评估方法的探索和应用[J]. 气象, 44(11): 1505-1514. |

王礼先, 于志民. 2001. 山洪及泥石流灾害预报[M]. 北京: 中国林业出版社.

|

王秀荣, 吕终亮, 王莉萍, 等. 2016. 一种简化的暴雨灾害风险及影响评估方法和应用研究——以京津冀"7.21"暴雨事件为例[J]. 气象, 42(2): 213-220. |

魏晓雯, 梁萍, 何金海, 等. 2015. 汛期强降水过程与月内低频降水的联系及其可能机制[J]. 高原气象, 34(3): 722-731. |

伍红雨, 邹燕, 刘尉. 2019. 广东区域性暴雨过程的定量化评估及气候特征[J]. 应用气象学报, 30(2): 233-244. |

吴燕娟. 2016. 气候变化背景下我国极端降水的时空分布特征和未来预估[D]. 上海: 上海师范大学

|

吴振玲, 史得道, 吕江津, 等. 2012. 利用欧式距离函数评估海河流域暴雨灾害[J]. 灾害学, 27(3): 48-52. |

袭祝香. 2008. 吉林省重大暴雨过程评估方法研究[J]. 气象科技, 36(1): 78-81. |

袁慧敏, 王秀荣, 范广洲, 等. 2012. 长江中下游沿江地区暴雨过程综合评估模型及应用[J]. 气象, 38(10): 1189-1195. |

翟盘茂, 潘晓华. 2003. 中国北方近50年温度和降水极端事件变化[J]. 地理学报, 58(S): 1-10. |

张娇, 郭品文, 王东勇, 等. 2012. 淮河流域持续性强降水过程的环流变化特征[J]. 大气科学学报, 35(3): 322-328. |

张廷治, 李守智, 李祥云, 等. 1996. 诱发山洪泥石流特强暴雨的特征[J]. 气象, 22(5): 43-47. |

赵健, 范北林. 2006. 全国山洪灾害时空分布特点研究[J]. 中国水利, (13): 45-47. |

郑国, 薛建军, 范广洲, 等. 2011. 淮河上游暴雨事件评估模型[J]. 应用气象学报, 22(6): 753-758. |

中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所. 2000. 中国泥石流[M]. 北京: 商务印书馆.

|

邹燕, 叶殿秀, 林毅, 等. 2014. 福建区域性暴雨过程综合强度定量化评估方法[J]. 应用气象学报, 25(3): 360-364. |

Alexander L V, Zhang X, Peterson T C, et al. 2006. Global observed changes in daily climate extremes of temperature and precipitation[J]. J Geophys Res, 111(D5). DOI:10.1029/2005JD006290 |

Bloschl G (eds). 1995. Special issue: scale issues in hydrological modeling[J]. Hydrology Processes, 9: 251-290. |

You Q, Kang S, Aguilar E, et al. 2011. Changes in daily climate extremes in China and their connection to the large scale atmospheric circulation during 1961-2003[J]. Climate Dyn, 36(11/12): 2399-2417. |

2021, Vol. 40

2021, Vol. 40