2. 气象防灾减灾湖南省重点实验室, 长沙, 410118

2. Key laboratory of Preventing and Reducing Meteorological Disaster, Changsha 410118

降水日变化是地球气候系统中大气热力和动力过程对水循环过程综合影响的结果,作为区域气候研究的一个重要部分,对降水日变化特征的深入分析,不仅有助于理解降水的形成机理、了解区域气候特征,还在揭示局地动力、热力过程等方面具有重要作用。针对大范围或局地降水日变化特征,国内外已开展了大量的研究工作(Wallace,1975;Dai,2001;Yu et al., 2007;李健等,2008;戴泽军等,2009;王夫常等,2011;宇如聪等,2014;赵克明等,2016;公颖等,2017;柳春等,2017;付超等,2019)。Dai (2001)分析全球3 h降水频次的日变化表明,小雨、阵雨、雪等不同降水类型的降水峰值出现时段不同,海洋和陆地的降水日变化差异明显。Yu等(2007)利用小时降水资料分析中国中东部地区5—9月降水持续性与降水日变化之间的关系指出,持续性是分离中国中东部地区降水双峰值的关键因子。特殊的地理位置和复杂的地形与海陆分布,使得降水日变化的区域特征复杂多样(宇如聪等,2014)。

湖南地处东亚季风区,暴雨导致的城市内涝及山洪等次生灾害频发,降水日变化呈现显著的区域差异(戴泽军等,2009),湘东南降水量、降水频次峰值集中在午后至傍晚,湘西北集中在凌晨至清晨,南岳山地处湘中偏东南区域,位于降水日变化位相变化的关键区。已有研究表明(周慧等,2013),南岳山是湖南省的暴雨高发区,其大暴雨频次居全省各气象台站之首,也是湖南降水研究需要关注的重点区域。然而,地形起伏形成的地表热力强迫及其对气流的摩擦和阻挡作用形成的动力强迫,对南岳山区域降水日变化究竟有何影响,因受其复杂地形、观测资料缺乏等因素制约,目前尚无系统性的深入研究。2015年武汉暴雨研究所联合湖南省气象科学研究所实施南岳山梯度气象观测系统建设项目,当年便获得了不少有价值的南岳山降水观测资料。本文基于上述梯度降水观测数据,分析南岳山降水的日变化,旨在揭示南岳山不同海拔高度降水日变化特征的差异,为深入了解复杂地形下降水日变化机理和研究局地热力、动力过程对降水的影响等提供科学依据。

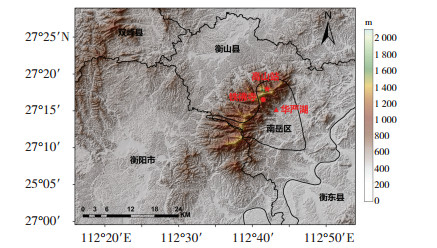

1 资料与方法本文统计降水日变化特征,采用南岳山梯度气象观测系统2015年9月1日—2018年8月31日3个代表观测站的逐日、逐时、经质量控制的降水资料。南岳山呈西南—东北向,梯度气象观测系统主要分布在南岳山南坡,具体选取了数据较少缺测、质量较好且分别位于山底、山腰和山顶的3个观测站(图 1),即华严湖站(海拔177.0 m)、铁佛寺站(海拔839.2 m)、南岳高山站(海拔1 265.9 m)。其中,华严湖和铁佛寺两站的降水观测记录始于2015年8月,而南岳高山站(以下简称高山站)的观测记录稍长。为了保证所用资料的准确性和完整性,3站降水资料的时段统一为2015年9月1日—2018年8月31日,各站资料均通过缺测处理、异常值检测等方法进行了质量控制,从而保证了得到的南岳山梯度降水观测小时数据序列是可靠的。

|

图 1 南岳山区及华严湖(▲)、铁佛寺(●)、高山站(★)3个代表站点分布(填色为地形高度,单位: m) Fig. 1 Distribution of three representative stations, Huayanhu (▲), Tiefuosi (●) and Gaoshan (★) over Nanyue Mountain area. Color-filled areas denotes terrain altitude (unit: m). |

在分析降水日变化时,将小时降水量大于0.1 mm的时次判定为有降水发生,据此分时次对3个观测站的降水按月统计,得到24 h序列,着重考察一日内不同时次的降水量、降水累计频次和降水强度。降水累计频次是指某时段内发生降水的总次数;降水强度是指降水量与降水频次的比值。此外,本文还利用降水持续性来分析不同类型降水的日变化特征。降水持续性定义为(Yu et al., 2007),当某一降水发生时次之后连续2 h无降水发生,则判定一次降水过程结束,降水过程开始至结束间隔的小时数为降水持续时间。文中以1 h为间隔,分别统计了持续1~24 h的降水事件,并按1 d不同发生时次分别累加,考察不同持续时间降水事件发生频次和最大降水量的日变化特征。

此外,文中对1 d不同时段的描述若未具体说明,清晨即指05—08时(北京时,下同),午后指13—16时,傍晚指17—20时,日间为05—20时,夜间为21—24时。

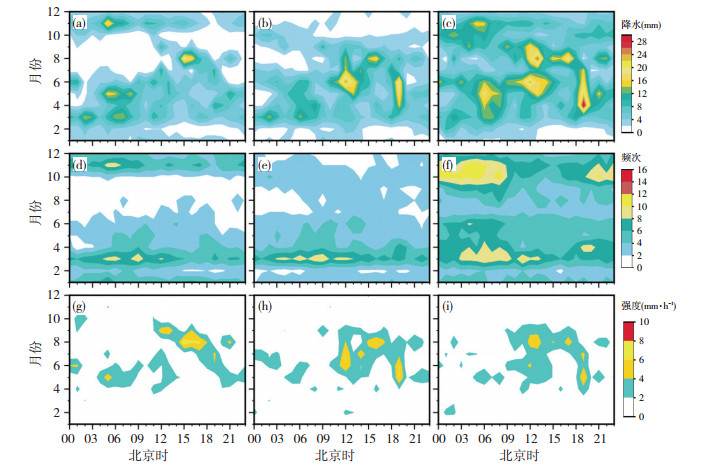

2 南岳山降水日变化的基本特征以往降水日变化研究多针对降水量,为了充分揭示南岳山降水日变化特性,图 2给出南岳山3个代表站的降水量、降水频次与降水强度的逐月-日变化分布。从中看到,3站降水量各月逐时变化存在明显差异,处于山底的华严湖站(图 2a)降水量少于其他两站,平均年降水量为1 111.9 mm,平均小时雨量大于等于10 mm的大值降水时间主要集中在3—5月、11月的清晨(06—08时)和8月的午后(15—16时)。位于半山腰的铁佛寺站(图 2b),降水量总体略多于华严湖站,平均年降水量1 187.6 mm,春季平均小时雨量大于等于10 mm的大值降水出现时间在清晨,夏季平均小时雨量10 mm的大值降水时间覆盖时段较广,从中午12时至傍晚19时均有较大降水,平均小时雨量最大值也比华严湖站更大,达23.8 mm。位于山顶的高山站(图 2c),降水量明显多于其它两站,平均年降水量1 992.5 mm,平均小时雨量大于等于10 mm的大值降水出现时间主要在3—6月的清晨、5—9月的中午前后和4—7月的傍晚时分,这与铁佛寺相吻合,但覆盖时段更广,平均小时雨量最大达29.5 mm,明显大于铁佛寺站。另外,高山站除3—6月清晨降水量较大外,10—11月凌晨至清晨这一时段的降水量也较大,平均小时雨量达11.0 mm。对比夏秋两季平均降水量日变化可知,夏季降水量大值时段(10—17时)正好对应秋季降水量的低值时段,夏季降水量低值时段(21时至凌晨)正好对应秋季降水量的高值时段,这与林之光(1982)分析得到的南岳山夏季降水属于典型日雨型降水的结果一致。通常受局地热对流引起的谷风环流影响,在山顶、山坡和山谷的上部较常出现此类日变化雨型(翁笃鸣和罗哲贤,1990;赵玉春等,2012),但秋季南岳山降水量日变化正好相反,其峰值时段为凌晨至清晨,午后为一日中的降水量低值时段。究其原因,一是秋季午后由辐射加热大气引起的热对流致雨减少;二是可能与夜间辐射冷却、山风下泄、将山底暖湿空气逐渐抬升而成云致雨有关(林之光,1982;傅抱璞,1983;翁笃鸣,1985;张克映等,1994)。

|

图 2 南岳山华严湖(a、d、g)、铁佛寺(b、e、h)和高山站(c、f、i)的降水量(a、b、c)、降水频次(d、e、f)与降水强度(g、h、i)逐月-日变化 Fig. 2 Monthly diurnal variation of (a, b, c) amount, (d, e, f) frequency and (g, h, i) intensity of precipitation at (a, d, f) Huayanhu, (b, e, h) Tiefuosi and (c, f, i) Gaoshan stations. |

另从南岳山3个代表站逐月降水频次日变化图上可见,3月和11月降水频次较高,一日中小时降水频次平均超过7次的易发时段分别在凌晨03时至下午13时、傍晚18时至晚上21时,但不同高度降水频次的日变化存在一定差异。山底华严湖站(图 2d),小时降水频次年平均为3.4次,其峰值在3月、11月的06—09时,最多达9.7次,可见该站清晨大值降水量是由降水频次较多造成。位于半山腰的铁佛寺站(图 2e),小时降水频次平均为3.2次,其中3月降水频次最高,各时平均降水次数达7.5次,清晨至中午为降水频次峰值时段。高山站(图 2f)降水频次远高于其它两站,各时年平均降水频次达5.5次,春、秋季节降水频发,其峰值时段出现在06—09时,这一结果与高山站降水量较大的两个时段(图 2c)相对应,说明该时段降水量大值是由降水频次高所致。夏季7—8月降水频次远少于春、秋季,各时年平均降水频次3.6次,日变化特征与其他月份也存在差异,其峰值集中在中午前后。

再从南岳山3个代表站逐月降水强度日变化图上可见,>2 mm·h-1的降水时段主要集中在汛期(4—9月)。华严湖站(图 2g),>6 mm·h-1的强降水峰值出现在8月午后15时至傍晚18时,与该时段高降水量值(图 2a)相对应;另外大于等于3.5 mm·h-1的两个较大降水时段分别为4—6月的清晨和中午前后,前者与该站另一高降水量值时段(图 2a)相一致,说明该站在8月午后和春夏之交的清晨降水量较大,应与该时段降水强度较大有关。铁佛寺站(图 2h),≥2 mm·h-1的降水时段较华严湖站更集中,主要分布在汛期中午至傍晚,其降水强度大值时段与降水量大值时段(图 2b)一致,说明该站中午至傍晚降水量大值时段是由降水强度较大造成。高山站(图 2i),≥2 mm·h-1的降水时段分布与铁佛寺站相近,主要分布在汛期中午至傍晚,与该站降水量大值出现时段(图 2c)相对应,可见高山站中午至傍晚的降水量大值同样是由强降水集中所致。

南岳山夏季午后至傍晚降水量较大,与该时段对流发展旺盛、降水强度较强有关,这在中国中东部地区较为常见(宇如聪等,2014)。与山底华严湖站相比,山腰铁佛寺站和山顶高山站更是在午后至傍晚达到降水峰值,山上与山下的降水量差在该时段达到全天最大,这与地形的热力效应有关,夏季山坡白天受热产生暖的上坡风,上坡风在抬升过程中激发深对流进而产生降水(Smith,1991)。

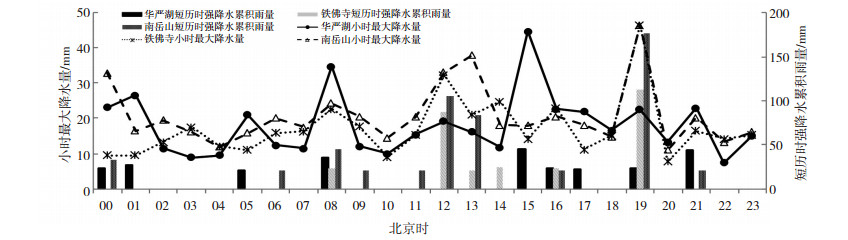

3 南岳山短时强降水的日变化特征历史降水观测资料统计显示,南岳高山站大暴雨频次居湖南全省第一(周慧等,2013)。为进一步认识南岳山不同海拔高度强降水日变化特征,图 3给出南岳山3个代表站逐时最大降水量和1 h雨量大于20 mm的短历时强降水累积雨量变化。从中看到,华严湖小时最大降水变化具有三峰型特征,分别出现在01时、08时和午后15时,其中15时小时最大降水量超过40 mm。铁佛寺小时最大降水量变化也表现为三峰型特征,主峰值出现在傍晚19时,雨量超过40 mm,另外两个峰值出现在00时和12时,降水量均超过30 mm。高山站小时最大降水量变化则为双峰型特征,主峰出现在傍晚19时,降水量与铁佛寺持平,次峰出现在12—13时,与铁佛寺的小时最大降水峰值出现时段基本相近。

|

图 3 南岳山3个代表站逐时最大降水量和短历时强降水累积降水量变化(单位: mm) Fig. 3 Variation of maximum hourly precipitation amount and diurnal accumulated precipitation amount for short-time strong precipitation events at 3 representative stations over Nanyue Mountain area (unit: mm). |

从短历时强降水累积雨量看,低海拔的华严湖站短历时强降水多出现在午后至傍晚,凌晨至上午时段较少出现。铁佛寺和高山站强降水明显多于华严湖站,累积雨量较大时段与小时最大降水峰值出现时段一致,多发生在日间,尤其是午后和傍晚,夜间很少出现短时强降水。上述日变化特征主要与对流造成的短历时强降水多有关。许霖等(2017)分析湖南雷暴大风出现的时间变化特征也发现,午后至傍晚是雷暴大风的主要集中时段,峰值出现在16时,午后热力和动力条件较好,对流更容易发展。高山站海拔1 265.9 m,接近850 hPa层,午后辐射增温较快,上升气流沿山坡增强,因此对流性天气带来的短历时强降水山顶多于山底。

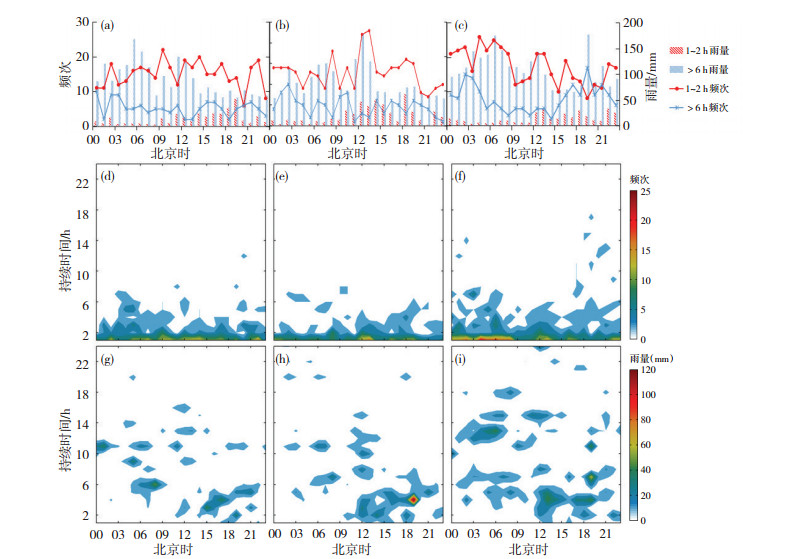

4 南岳山不同持续时间降水的日变化特征降水日变化特征与降水持续性密切相关,且两者关系因地域不同而存在显著差异。本文中,定义短持续降水过程为持续时间小于等于6 h的降水过程,长持续降水过程为持续时间在6 h以上的降水过程。为了考察南岳山各海拔高度站点不同持续时间降水过程的日变化特征,本文参照Yu等(2007)的方法,对研究时段内3个代表站的降水过程按照不同持续时间进行分类,图 4给出3个代表站不同持续时间降水过程的出现频次及其雨量的日变化分布。

|

图 4 华严湖(a、d、g)、铁佛寺(b、e、h)和高山站(c、f、i)持续时间1~2 h和大于6 h降水过程的频次与雨量(a、b、c),以及不同持续时间降水过程的频次(d、e、f)与雨量(g、h、i)日变化分布 Fig. 4 (a, b, c) Frequency and precipitation amount for durations of 1-2 hours and more than 6 hours, and diurnal variation of (d, e, f) frequency and (g, h, i) amount of precipitation for different rainfall events at (a, d, g) Huayanhu, (b, e, h) Tiefuosi and (c, f, i) Gaoshan stations. |

在山底华严湖站,≤6 h的短持续降水过程占所有降水过程的88.9%,一日中06时出现频次最多,达33次,随着时间推移,其出现频次逐渐减少,到00时最少,仅12次(图 4d)。短持续降水过程又以1~2 h持续降水过程最多,占总降水次数的54.6%,可在一天中任何时间出现,峰值出现在上午09时,谷值出现在20时。>6 h的长持续降水过程华严湖站出现较少,仅占总降水次数的19.1%,一日中各时次都可能出现,但夜间出现频次略高于日间(图 4a、d)。

山腰铁佛寺站,同样以小于等于6 h的短持续降水过程居多,占总降水次数的80.5%,其中1~2 h的降水过程占比55.2%,≤6 h的降水过程与1~2 h降水过程频次日变化特征一致,三个峰值时段均出现在日间,分别为08时、12—13时和18时,谷值出现在20— 21时。>6 h的长持续降水过程占总降水次数的19.5%,峰值出现在02时(图 4b、e)。

高山站,≤6 h的短持续降水过程占总降水次数的76.8%,其中1~2 h降水过程占比50.9%,两者变化较为一致,高频时段出现在清晨,与华严湖站相似,随着时间推移,其出现频次逐渐减少,19时出现次数最少,仅8次(图 4c、3f)。

从不同持续时间降水过程的雨量逐时分布上看,≤6 h持续降水华严湖站主要分布在日间,其中持续5~6 h的降水过程最大雨量分布在06—09时,与降水频次的高值时段相一致,持续2~4 h降水过程的雨量主要分布在午后至傍晚。持续6 h以上的降水过程虽然出现频次远低于短持续降水过程,但其雨量占总降水量的59.9%,高于短持续降水过程产生的降水。其中,又以持续11 h的降水过程雨量最大,占总降水量的11.6%,最大值出现在01时,这可能与此类降水过程多出现在夜间有关(图 4a、g)。

在铁佛寺站,≤6 h持续降水主要分布在中午至傍晚时段,其雨量占总降水量的44.9%,其中持续时间4 h的降水过程雨量最大,占总降水量的12.1%,主要分布在午后至傍晚。持续时间大于6 h的降水过程雨量多于短持续降水过程,占总降水量的55.1%,降水量大值时段主要分布在凌晨至中午(图 4b、h)。

而在高山站,≤6 h持续降水过程的雨量占总降水量的34.0%,降水量大值时段分布在午后至傍晚,由频次分析可知,该时段短持续降水过程较少,由此推断这一时段降水量大值是由降水强度较大的短持续降水过程造成,这与上一节短时强降水分析结论一致。持续时间大于6 h的降水过程的降水量大值时段分布与铁佛寺站相近,在03—12时,也是短持续降水过程降水量低值时段(图 4c、i)。

综上分析可知,南岳山短持续降水过程频次多于长持续降水过程,但前者对总降水量的贡献小于后者,且主要分布在午后至傍晚,长持续降水过程多出现在凌晨至中午,这与Yu等(2007)研究得出的结论“中国中东部夏季长持续性降水的峰值大多位于夜间和清晨,而短持续性降水的极大值则多出现在下午或傍晚”基本一致。此外,结合降水频次和降水量逐时分布可知,高山站短持续降水过程出现频次小于山底华严湖站,但降水强度更大。

5 结论与讨论本文利用2015年9月1日—2018年8月31日南岳山海拔高度不同的3个观测站点记录整理得到的梯度观测小时降水资料,分析了南岳山降水量、降水频次和降水强度以及小时最大降水、短时强降水、不同持续时间降水的日变化特征,初步得到如下结论:

(1) 从山底华严湖站到山腰铁佛寺站,再到南岳高山站,降水量依次增多,降水量峰值主要出现在清晨、午后和傍晚三个时段,华严湖站降水集中在清晨,铁佛寺和高山站多在午后至傍晚出现降水峰值;高山站降水频次远高于其它两站,但3站的降水频次峰值出现时段接近;降水强度高值时段分别出现在清晨、午后至傍晚,铁佛寺站和高山站降水强度高值出现时段则集中在汛期午后至傍晚。

(2) 南岳山无论山底站、山腰站还是高山站,小时最大降水量主要出现在午后至傍晚,短时强降水出现时段在山底站较分散,而随着海拔高度升高,短时强降水更集中出现在午后至傍晚时段。

(3) 南岳山各站,≤6 h短持续降水过程较大于6 h长持续降水过程出现频次更多,其中1~2 h降水过程出现频次最多,且日间出现频次高于夜间,长持续降水过程对总降水量的贡献更大;较之山底站,高山站短持续降水过程频次减少,但降水强度增大。

本文仅对南岳山降水日变化的特征进行了分析,关于这些特征形成的原因,只粗略地从地形动力抬升与热力效应上进行了解释,且未考虑地形因素如坡向、坡度等的影响。由于分析中只用到了3个站点的降水资料,再加上各站观测资料年代序列不长,其日变化特征可能存在偏差,后续需要选择更多站点并积累更长时间序列资料开展深入研究。另外,本文仅分析了南岳山南坡不同海拔高度上降水日变化特征,未涉及南岳山北坡不同高度降水日变化,至于其南、北坡降水日变化究竟有何异同,也有待于今后进一步作对比分析。

戴泽军, 宇如聪, 陈昊明, 等. 2009. 湖南夏季降水日变化特征[J]. 高原气象, 28(6): 1463-1470. |

付超, 谌云, 朱克云, 等. 2019. 2010-2016年江西省暖季短时强降水特征分析[J]. 气象, 45(9): 1238-1247. |

傅抱璞. 1983. 山地气候[M]. 北京: 科学出版社.

|

公颖, 杨阳, 周小珊, 等. 2017. 辽宁暴雨的日变化特征及其成因分析[J]. 暴雨灾害, 36(2): 125-131. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2017.02.004 |

李建, 宇如聪, 王建捷. 2008. 北京市夏季降水的日变化特征[J]. 科学通报, 53(7): 829-832. DOI:10.3321/j.issn:0023-074X.2008.07.014 |

林之光. 1982. 我国的地形性夜雨[J]. 气象, (6): 18-20. |

柳春, 王东勇, 郑淋淋. 2017. 近30 a安徽省汛期降水日变化特征分析[J]. 暴雨灾害, 36(1): 53-59. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2017.01.007 |

王夫常, 宇如聪, 陈昊明, 等. 2011. 我国西南部降水日变化特征分析[J]. 暴雨灾害, 30(2): 117-121. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2011.02.003 |

翁笃鸣, 罗哲贤. 1990. 山区地形气候[M]. 北京: 气象出版社, 303-313.

|

翁笃鸣. 1985. 山地降水状况的分析[J]. 气象, 11(6): 39-43. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1985.06.017 |

许霖, 姚蓉, 王晓雷, 等. 2017. 湖南省雷暴大风的时空分布和变化特征[J]. 高原气象, 36(4): 993-1000. |

宇如聪, 李建, 陈昊明, 等. 2014. 中国大陆降水日变化研究进展[J]. 气象学报, 72(5): 948-968. |

赵克明, 古丽格娜·海力力, 美丽巴奴·艾则孜, 等. 2016. 喀什市降水的日变化特征分析[J]. 沙漠与绿洲气象, 10(2): 31-35. DOI:10.3969/j.issn.1002-0799.2016.02.005 |

张克映, 张一平, 刘玉洪, 等. 1994. 哀牢山降水垂直分布特征[J]. 地理科学, 14(2): 144-151. |

赵玉春, 徐明, 王叶红, 等. 2012. 2010年汛期长江中游对流降水日变化特征分析[J]. 气象, 38(10): 1196-1206. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2012.10.005 |

周慧, 杨令, 周斌, 等. 2013. 湖南省大暴雨时空分布特征及其分型[J]. 高原气象, 32(5): 1-8. |

Dai A G. 2001. Global Precipitation and thunderstorm frequencies. Part Ⅱ:Diurnal variations[J]. J Climate, 14(6): 1112-1128. DOI:10.1175/1520-0442(2001)014<1112:GPATFP>2.0.CO;2 |

Smith R B. 1991.地形降水的机制[J].张义民译.北京气象, (4): 39-41

|

Wallace J. 1975. Diurnal variations in precipitation and thunderstorm frequency over the conterminous United States[J]. Mon Weather Rev, 103(5): 406-419. DOI:10.1175/1520-0493(1975)103<0406:DVIPAT>2.0.CO;2 |

Yu R C, Xu Y P, Zhou T J, et al. 2007. Relation between rainfall duration and diurnal variation in the warm season precipitation over central eastern China[J]. Geophy Res Lett, 34(13): 173-180. |

2020, Vol. 39

2020, Vol. 39