2. 银川市气象局, 银川 750011;

3. 南京信息工程大学气象灾害教育部重点实验室/气候与环境变化国际合作联合实验室/气象灾害预报预警与评估协同创新中心, 南京 210044;

4. 南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海), 珠海 519082;

5. 浙江大学地球科学学院, 杭州 310027

2. Yinchuan Meteorological Administration, Yinchuan 750011;

3. Key Laboratory of Meteorological Disaster, Ministry of Education/Joint International Research Laboratory of Climate and Environment Change/Collaborative Innovation Center on Forecast and Evaluation of Meteorological Disasters, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044;

4. Southern Marine Science and Engineering Guangdong Laboratory(Zhuhai), Zhuhai 519082;

5. School of Earth Sciences, Zhejiang University, Hangzhou 310027

暴雨是我国主要的灾害性天气之一。宁夏处于我国第二阶梯与第三阶梯的过渡带,地形复杂,地质条件多变,属地质灾害易发区。宁夏暴雨大多发生在7—8月副热带高压强盛、海上有台风阻挡时,特别是受沿山地形影响,常造成局地性暴雨,引发山洪和地质灾害。20世纪80年代,Hosking和Stow (1987)、Klaassen等(1989)在研究短时强降水时提出一种利用多普勒雷达确定降水强度的方法,增加了观测资料的精度。国内,曾勇和杨莲梅(2017)、武威和牛淑贞(2017)分别对新疆、河南的两次强降水过程从发生发展机理、中尺度系统特征、触发因子等方面作了对比研究,指出低层辐合线在暴雨发生过程中具有重要作用,其研究思路对本文有一定的借鉴意义。近年来,宁夏预报员对当地暴雨也有较多研究。纪晓玲等(2012)分析宁夏一次锋面过境短时暴雨过程表明,大降水落区位于低空急流左侧与切变线尾部的辐合区,宁夏中尺度暴雨雷达径向速度场逆风区与中尺度系统走向基本一致。肖云清等(2008)对比分析宁夏强暴雨揭示了其降水特点、环流形势、主要影响系统和雷达回波特征,指出暴雨过程发生在高温高湿背景下,主要触发机制为500 hPa冷槽、700 hPa高原低涡等。陈豫英等(2018)分析宁夏贺兰山东麓一次漏报的历史罕见夜间特大暴雨,揭示了其重大预报误差原因和可预报性。

暴雨的发生发展,需要有丰富的水汽供应以及有利的动力、热力不稳定等条件。湿位涡是一个既表征大气动力、热力属性也考虑水汽作用的综合物理量。通过对暴雨过程湿位涡的诊断分析可以寻求热力、动力、水汽条件与降水之间的关系,从而揭示暴雨发生发展的物理机制。位涡是位势涡度(Potential Vorticity,PV)的简称,其概念最早由Rossby (1940)提出,此后Ertel (1942)提出了广义位涡的概念。Hoskins等(1985)提出了位涡思想,指出在正位涡异常区内位涡比周围高,便出现了围绕正位涡异常的气旋性环流。近年来,湿位涡理论被国内气象学者广泛应用于中尺度低涡暴雨、台风暴雨、锋面暴雨天气等的研究中,并取得较多成果。岳彩军(2014)将位涡及位涡反演方法用于台风暴雨研究。李静楠等(2016)研究指出,暴雨发生在对流层低层等θse线密集带内,降水前对流层低层MPV1<0、MPV2>0,暴雨区位于对流层低层MPV1、MPV2正负过渡带等值线密集区内。刘峰等(2011)认为,MPV1负值越小即其绝对值越大,降水强度越大,且负值区分布变化与台风路径变化较为一致;MPV2负值区出现,大气斜压性增强,有利降水增幅。张建海和庞盛荣(2011)研究指出,暴雨产生在低层湿位涡MPV1负值区和MPV2正值区等值线密集带叠加区。陈震等(2017)分析认为,暴雨区基本位于对流稳定区与对流不稳定区的过渡带内。杨博雷等(2016)指出,暴雨前期,对流层中高层高湿位涡的冷空气扩散南下,在有利等熵面的引导下使得低涡得到发展加强。

贺兰山东麓地处宁夏黄河冲积平原与贺兰山冲积扇之间,西靠贺兰山脉,东临黄河上游,北接古城银川。每到汛期,贺兰山东麓近地层偏南暖湿气流常受地形抬升作用而触发强对流,造成局地短时暴雨,并引发山洪灾害,造成贺兰山沿山景区设施损坏、人员伤亡。特别是贺兰山景区山苏峪口到拜寺口双塔一带,更是暴雨高发区。以往对发生在贺兰山及宁夏中北部的暴雨过程,相关研究多集中在环流形势、主要影响系统、雷达回波特征与常用物理量诊断分析方面,但对暴雨过程的湿位涡诊断分析较少。为此,本文选择2016年8月21日夜间、2018年7月22日夜间发生在贺兰山滑雪场和拜寺口双塔一带的两次小范围破历史记录的罕见暴雨过程,对其环流形势的异同以及湿位涡变化特征进行对比分析,总结两次局地暴雨的共同特征,以期为提高宁夏局地暴雨预报准确率、减轻灾害损失提供参考依据。

1 资料说明与湿位涡计算 1.1 资料说明本文使用资料包括: (1) 2016年8月21日和2018年7月22日08时—23日20时从MICAPS4调阅的常规资料;(2)同期NCEP再分析资料(水平分辨率0.25°× 0.25°)和NCEP日平均资料等;(3)利用NCEP再分析资料计算得到的暴雨期间湿位涡场(MPV)湿正压项(MPV1)和湿斜压项(MPV2)数据;(4)同期地面、高空、宁夏自动站逐时观测资料。

另外,分析中在与历史同期各项要素进行对比时,相关要素资料取1981—2010年30 a平均。结合宁夏天气预报业务规范,本文以1站次连续小时雨量超过16 mm或3 h雨量超过30 mm作为宁夏暴雨的标准。

1.2 湿位涡的计算方法根据吴国雄等(1995)所述湿位涡守恒方程,即在静力近似下,取p为垂直坐标,垂直速度的水平变化比水平速度的垂直切变小得多。湿位涡(MPV)的表达式为

| $ \begin{aligned} M P V &=M P V_{1}+M P V_{2} \\ &=-g(\xi+f) \frac{\partial \theta_{\mathrm{se}}}{\partial p}+g\left(\frac{\partial v}{\partial p} \frac{\partial \theta_{\mathrm{se}}}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial p} \frac{\partial \theta_{\mathrm{se}}}{\partial y}\right) \end{aligned} $ | (1) |

从式(1)看出,在无摩擦、湿绝热大气中,系统涡度发展由大气层结稳定度、斜压性和风垂直切变等因素决定。湿位涡可分为湿正压项(MPV1)和湿斜压项(MPV2),即

| $ M P V_{1}=-g(\xi+f) \frac{\partial \theta_{\mathrm{se}}}{\partial p} $ | (2) |

| $ M P V_{2}=g\left(\frac{\partial v}{\partial p} \frac{\partial \theta_{\mathrm{se}}}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial p} \frac{\partial \theta_{\mathrm{se}}}{\partial y}\right) $ | (3) |

其中,ξ为相对涡度,f为科氏参数,θse为假相当位温。湿位涡单位为PVU,1PVU=10-6 m2·K·s-1·kg-1;MPV1为湿正压项,取决于空气块绝对涡度的垂直分量和θse的垂直梯度,北半球大气对流不稳定时,MPV1<0;在大气对流稳定时,MPV1>0;MPV2为湿斜压项,当MPV1<0且MPV2>0时,倾斜涡度发展。根据式(1)—(3),利用相应变量进行计算,其中偏微分的计算利用相邻网格点上数据的差分计算来代替。

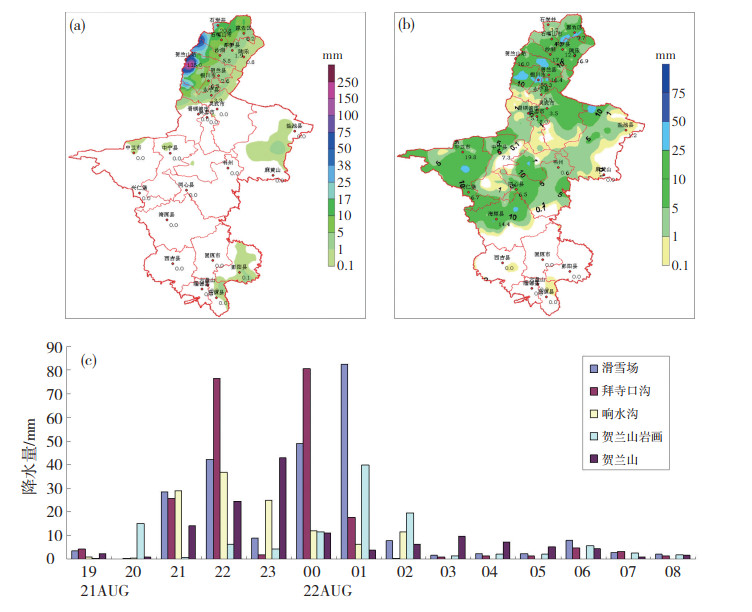

2 两次暴雨过程实况 2.1 2016年8月暴雨过程2016年8月21日19时—23日08时(北京时,下同),宁夏出现区域短时暴雨后紧接全区大到暴雨天气过程(以下简称“8·21”暴雨)。降水分两个时段。第一个时段从8月21日19时30分左右至22日08时,贺兰山东麓滑雪场附近突降特大暴雨,约10 h累计雨量最大达218.8 mm,当地遭遇超50 a一遇山洪,创宁夏有气象记录以来历史极值(图 1a、c)。暴雨和山洪导致2人死亡、42人被困、50余万群众转移。8月21日夜间,≥30 mm·h-1的强降水持续时间长达5 h以上;贺兰山东麓共24个站次达到暴雨量级(宁夏标准),其中9站累计雨量超过50 mm,响水沟、贺兰山岩画、贺兰山3站超过100 mm,滑雪场、拜寺口2站超过200 mm,最大累积雨量、小时雨量分别为238.1 mm和82.5 mm,均出现在贺兰山滑雪场(38.7°N、105.97°E)。

|

图 1 2016年8月21日19时—22日08时(a)、22日08时—23日08时(b)宁夏累积雨量(单位: mm)分布,以及5个代表站逐时雨量(单位: mm)变化(c) Fig. 1 Cumulative rainfall (unit: mm) distribution in Ningxia from (a) 19:00 BT 21 to 08:00 BT 22, (b) 08:00 BT 22 to 08:00 BT 23August 2016, and (c) variation of hourly rainfall (unit: mm) at the five represent stations. |

“8·21”暴雨过程第二个时段在8月22日08时— 23日08时(图 1b),此时段银川、石嘴山、吴忠、中卫4市大部出现雷阵雨或阵雨,24 h累计雨量全区超过50 mm的站点有3个,其中银川站为55.3 mm,其最大值为64.4 mm,出现在惠农燕子墩乡路家营子村站,最大小时雨量为53.7 mm,出现在银川市兴庆区蓓蕾社区站。

上述两个降水时段(8月21日08时—23日08时)降水量统计结果显示,沿贺兰山银川到石嘴山段各站累计雨量达到暴雨到大暴雨量级,其中银川市区、惠农部分乡镇为暴雨,银川站累计雨量61.8 mm,最大累计雨量、小时雨量分别为257.9 mm和82.5 mm,均出现在银川西夏区贺兰山滑雪场。

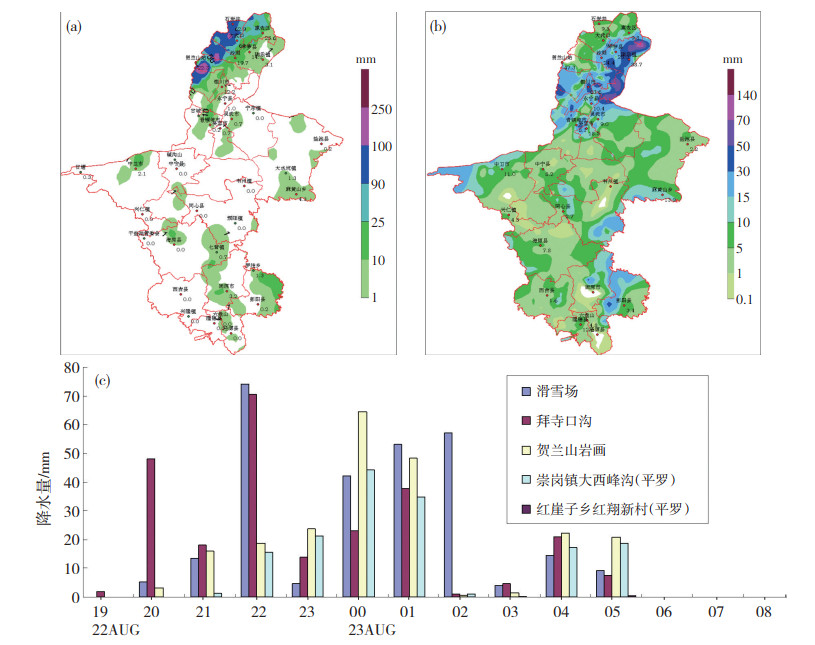

2.2 2018年7月暴雨过程2018年7月22日白天到23日夜间宁夏全区出现明显的降水过程(以下简称“7·22”暴雨),降水同样可分为两个时段,第一个时段在7月22日19时—23日08时,雨带从贺兰山东麓开始逐渐向东移动到银川市区,贺兰山东麓出现区域性暴雨,自动站雨量统计结果显示,上述13 h累积雨量大于200 mm的有3站,100~199.9 mm有5站,50~99.9 mm有27站,25~ 49.9 mm有9站;最大累计雨量、小时雨量分别为277.6 mm和74.1 mm (22日22时),均出现在西夏区贺兰山滑雪场(图 2a、c)。

|

图 2 2018年7月22日19时—23日08时(a)、23日08时—24日08时(b)宁夏累积雨量(单位: mm)分布,以及5个代表站逐时雨量(单位: mm)变化(c) Fig. 2 Cumulative rainfall (unit: mm) distribution in Ningxia from (a) 19:00 BT 22 to 08:00 BT 23, (b) 08:00 BT 23 to 08:00 BT 24 July 2018, and (c) variation of hourly rainfall (unit: mm) at the five represent stations. |

第二个时段在7月23日08时—24日08时(图 2b),宁夏全区出现雷阵雨天气,降水量为0.1~94.8 mm,全区大部出现中到大雨,银川、石嘴山两市东部出现暴雨,其中24 h累积雨量银川为63.6 mm,其极值为94.8 mm,出现在平罗县红崖子乡红翔新村;最大小时雨量为58.0 mm,23日16时出现在兴庆区满春社区。

上述两个降水时段(7月22日08时—24日08时)降水量统计结果显示,宁夏全区降水量在0.1~297.4 mm之间。该时段有4站累计雨量大于200 mm,有9站为100~199.9 mm,有66站为50~99.9 mm,有183站为25~49.9 mm,其中银川站为75.8 mm。最大累计降水量、小时雨量分别为297.4mm和74.1mm,均出现在西夏区贺兰山滑雪场。

2.3 两次过程降水的共同特点综上分析,上述两次过程具有明显的共同点,即降水均发生在两个时段,第一阶段沿贺兰山区出现局地暴雨后,紧接次日出现第二阶段较大范围大到暴雨;两次过程第一阶段降水范围小、雨强大、局地性强,第二阶段雨势变缓、雨强变小、范围变大。因此,本文重点对两次过程第一阶段降水的环流形势和湿位涡进行对比分析。

3 两次过程的环流形势对比分析“8·21”暴雨和“7·22”暴雨第一阶段短时强降雨均发生在傍晚到夜间,这与气温(热量)的日变化非常一致,特别是贺兰山银川段。暴雨出现时间反映出暴雨发生发展与能量分布变化、不稳定层结变化间的关系非常密切(肖云清等,2008;纪晓玲等,2012;陶林科,2014;陈豫英等,2018)。

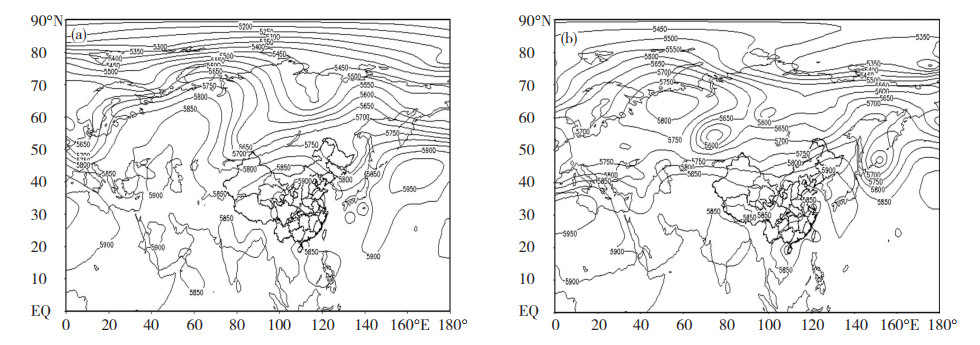

3.1 500 hPa环流形势从2016年8月12日开始,西北太平洋副热带高压(以下简称副高)西伸北抬,588 dagpm线稳定维持在我国西北和华北地区,形成强大的东西向闭合高压。宁夏高空为偏南暖湿气流控制,8月12日后暴雨多发,8月21日副高发展到最强盛时段(图 3a),此时592 dagpm线北抬到宁夏固原,由于台风“电母”登陆后副高被当年9号台风“蒲公英”阻挡,不但未东退,反正继续北抬西伸,当日副高588 dagpm线北界、南界、脊线、西脊点位置均超过历史总结的宁夏暴雨指标最大范围和最西位置。当日夜间,副高在西北地区快速西进再东退,西北侧受850 hPa切变线西进影响,贺兰山东麓发生暴雨;暴雨发展到鼎盛时段后副高迅速衰减东退,第一阶段暴雨发生在副高控制下的高湿高能暖区中,第二阶段降雨发生在500 hPa冷空气主体东移南压过程中,高空槽东移造成系统性降水。

|

图 3 2016年8月21日20时(a)和2018年7月22日20时(b) 500 hPa高度场(单位: gpm) Fig. 3 Geopotential height field (unit: gpm) at 500 hPa at (a) 20:00 BT 21 August 2016 and (b) 20:00 BT 22 July 2018. |

2018年7月22日20时500 hPa高度场(图 3b)上,中纬度以平直西风气流为主,欧亚中高纬维持两槽一脊环流型,一深厚大槽位于贝加尔湖南部,鄂霍茨克海有一低压中心,高压脊位于低压中心与贝加尔湖南部,两大槽之间50°N以北地区有冷空气堆积,不断有小波动东移南下。受登陆台风“安比”影响,500 hPa上588 dagpm线先于22日20:00西伸后,于23日08:00东退(台风登陆后),第一阶段降水为对流性降水,发生在588 dagpm线东退前暖区控制下。22日20时甘肃中部有切变线东移,主要降水时段宁夏上空500 hPa为西南暖湿气流控制,23日14时后500 hPa冷空气主体东移南下,气流逐渐变得较为平直,并有分股冷空气南下。

综上分析表明,两次过程500 hPa均呈现东高西低形势,因台风阻挡,副高西伸北抬明显,第一阶段降水均发生在贺兰山东麓的高温高湿背景下,副高经历了暴雨前的西伸和暴雨后的东退过程;两次过程第一阶段降水为暖区降水,发生在500 hPa副高西北侧西南气流控制下,而第二阶段大到暴雨发生在宁夏中北部;“8·21”暴雨过程台风“电母”登陆后副高被同年9号台风“蒲公英”继续阻挡,而“7·22”暴雨过程对应台风“安比”登陆阶段,它使得500 hPa上588 dagpm线先西伸后东退。

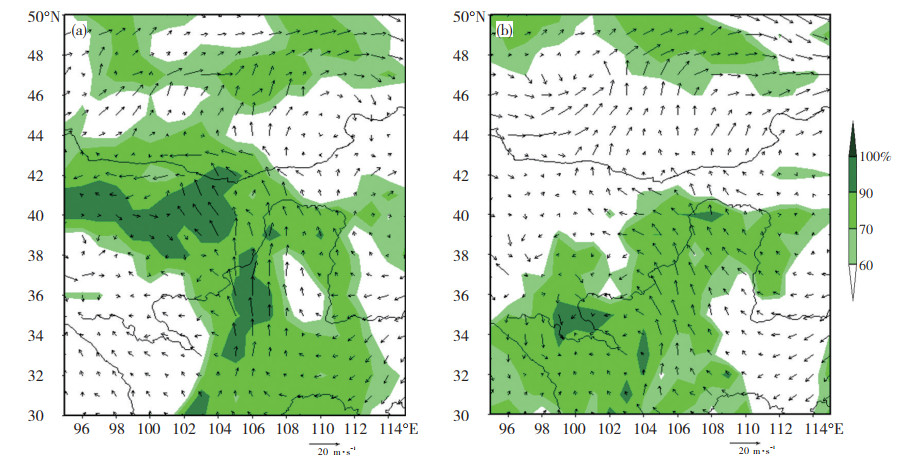

3.2 700 hPa湿度场与风场异同“8·21”和“7·22”两次暴雨过程中,低层宁夏均为偏南气流控制,有低空急流存在。“8·21”暴雨(图 4a),700 hPa宁夏处于南风气流中,贺兰山东麓地区有明显的风速辐合,700 hPa风场显示,宁夏有低空急流,河套北部地区风速明显减小,风速辐合线位于宁夏沿贺兰山中卫到永宁段一线,2016年8月21日14:00开始,偏南风在中卫经青铜峡到永宁西部一带存在风速切变,沿贺兰山风切变明显形成一条辐合线,到20:00宁夏中南部明显增湿,低空急流轴位于海原至永宁一线,此低空急流将水汽输送到贺兰山沿山地区,水汽受贺兰山地形抬升等作用在宁夏中北部辐合。

|

图 4 2016年8月21日20时(a)、2018年7月22日20时(b)的700 hPa风场(箭矢,单位: m·s-1)与相对湿度场(阴影,单位: %) Fig. 4 Wind field (arrow, unit: m·s-1) and relative humidity field (shadow, unit: %) at 700 hPa at (a) 20:00 BT 21 August 2016 and (b) 20:00 BT 22 July 2018. |

“7·22”暴雨过程,从2018年7月22日08:00开始到23日20时,宁夏全区700 hPa为南偏东气流控制,从南向北增湿明显(图 4b),使得贺兰山沿山到宁夏中北部湿度增大。从风场看,低空急流位于宁夏青铜峡到海原以南地区并向北延伸,河套北部和河西走廊地区风速明显减小,宁夏中卫沿贺兰山到石嘴山一带为风速辐合区,中卫经青铜峡到银川北部一带同样存在偏南风风速切变线,此切变线北抬到贺兰山东麓后经地形二次抬升,触发对流造成第一阶段降水。低空急流持续时间较长,将南海和东海南部地区的水汽源源不断输送到贺兰山沿山一带,北部冷式切变线与宁夏中南部暖式切变线交叉,在中卫西南部有低涡存在,切变线和该低涡东移北上中在宁夏中北部停滞时间与第二阶段暴雨发生时间相吻合。

综上分析可知,上述两次暴雨过程宁夏上空850—700 hPa (图略)温度露点差均小于2 ℃,700 hPa风场均为持续的南偏东风,“8·21”过程低空急流异常偏强、偏北,风速比“7·22”过程偏大,高湿区范围偏大,位置也偏北,对应“8·21”过程第一阶段降水量级更大;两次过程在贺兰山东麓形成偏南气流的风速辐合,中低层到地面在暖湿气流控制下,持续的增温增湿为暴雨发生提供了充足的不稳定能量,低层切变线和贺兰山东麓地形抬升触发不稳定能量释放,两次过程第二阶段降水均与冷式切变线东移和暖式切变南退以及低涡在宁夏存在时间和地域相吻合。

4 两次过程假相当位温和湿位涡分析 4.1 700 hPa假相当位温(θse)变化分析θse表示饱和气块上升过程中水汽全部凝结所释放的潜热加热空气后达到的位温,其大小在一定程度上表示湿静力能量的高低能区。θse反映大气的温湿状况,其水平分布代表大气中能量的分布特征,其垂直分布反映大气的对流不稳定。

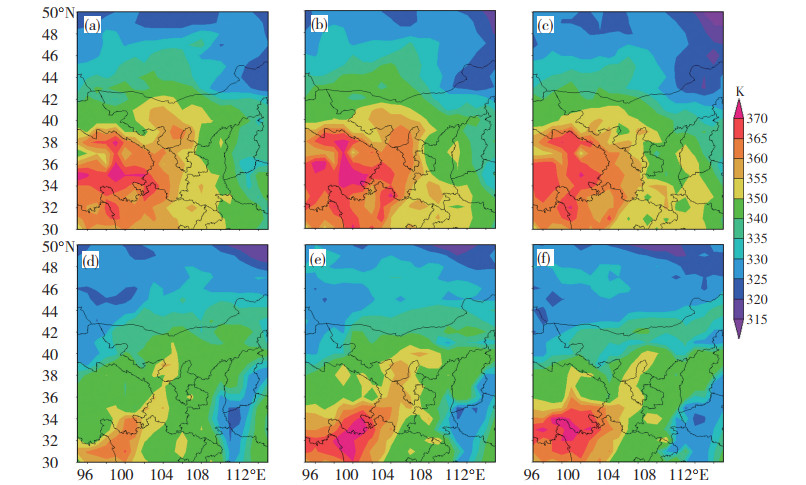

图 5a、b、c分别为2016年8月21日14时、20时和22日02时700 hPa θse的水平分布。从中看出,暴雨过程中副高稳定维持,使得河套地区始终处于高温高湿高能区。从21日20:00开始,中纬度地区低层θse等值线逐渐密集,在38°—39°N之间形成θse等值线密集区,位于贺兰山东麓,暴雨出现在θse等值线密集区中,对应700 hPa风速场急流中心的左前方,与第一阶段暴雨发生区域相吻合。

|

图 5 2016年8月21日14时(a)、20时(b)与22日02时(c)以及2018年7月22日14时(d)、20时(e)时与23日02时(f)假相当位温分布(单位: K) Fig. 5 Distribution of pseudo-potential temperature (unit: K) at (a) 14:00 BT and (b) 20:00 BT on 21, (c) 02:00 BT on 22 August 2016, and (d) 14:00 BT and (e) 20:00 BT on 22, (f) 02:00 BT on 23 July 2018. |

“7·22”暴雨过程不同时刻700 hPa θse场上(图 5d、e、f),西北地区东部大部分地区θse达到345 K以上;等θse线分布与偏南气流分布较为一致,其大值沿低空急流主轴线呈长条状分布,最大值出现和维持时间与第一阶段强降水发生时间相一致。

由图 5还可见,“8·21”和“7·22”两次暴雨过程中700 hPa青藏高原东部大部分地区θse达到345 K以上,且呈“Ω”分布,表示高原东侧一带为高能舌区,河套地区θse在8月21日20时达到360 K以上,且等θse线分布较密集,与强降水发生发展时段吻合。两次过程强降水均发生在等θse线较密集地带,均沿低空急流主轴线呈长条状分布,强降水时段与θse最大值出现时间一致。

4.2 700 hPa位涡变化分析彭端等(2019)分析水汽通量辐合、湿位涡正压项(MPV1)和斜压项(MPV2)的水平和垂直分布特征与暴雨落区的对应关系得出的湿位涡诊断结果,对台风暴雨落区预报具有较好的指示意义。王万筠等(2019)认为,低涡的动力结构和水汽条件的差异对应不同的降水强度;正涡度区强度越强、维持时间越长,降水强度越大;MPV2绝对值的激增基本与降水发生同步。

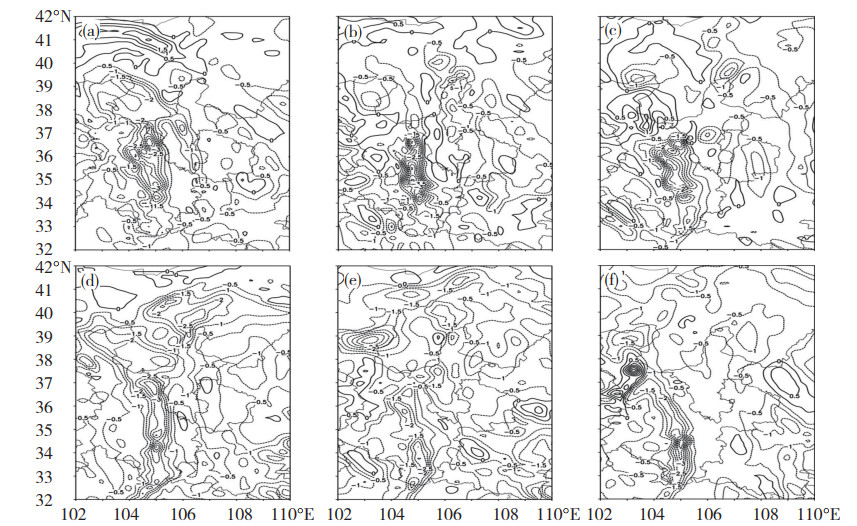

本文利用NCEP再分析资料(水平分辨率0.25°× 0.25°)计算出“8·21”和“7·22”暴雨过程不同时刻700 hPa位涡变化(图 6)。可以看出2016年8月21— 22日不同时刻700 hPa位涡(PV)水平分布图上,21日14时(图 6a)宁夏海原到泾源西南部地区有一呈带状分布的负值区域,中心值小于-3 PVU,从此中心分裂出与此带状分布近乎平行的小范围的带状中心位于海原到青铜峡一带,负PV中心值小于-2 PVU,宁夏北部也出现一负值中心,PV < -0.5 PVU;此三个中心等值线最密集地带与低空急流轴平行,与700 hPa切变线和低涡位置相一致,当日20时(图 6b),宁夏北部的PV负值中心沿贺兰山向东北方向移动,其中心值变小,范围扩大;与第一阶段暴雨雨强最大的时段相对应,到22日02时(图 6c),宁夏北部PV负值中心(-2.5 PVU)继续向北发展,并移至石嘴山市东北方向,此时雨区和风速辐合线以及近地面雷暴单体也同时向石嘴山东北部惠农地区移动(图略)。上述负值中心在21日20时—22日02时移动缓慢,并在沿贺兰山一带维持发展,与第一阶段暴雨发展最旺盛时段相一致。

|

图 6 2016年8月21日14时(a)、20时(b)与22日02时(c)以及2018年7月22日14时(d)、20时(e)时与23日02时(f) 700 hPa位涡分布(单位: PVU) Fig. 6 Same as Fig. 5, but for potential vorticity (unit: PVU). |

在2018年7月22—23日不同时刻700 hPa位涡分布图上,22日14时(图 6d),宁夏北部贺兰山一带有一PV负值中心,中心值PV<-2.5 PVU;同时在宁夏中卫海原和西吉的以西地区对应700 hPa切变线和低涡位置也有一更低的负值中心,中心值PV<-3.5 PVU,当日20时(图 6e),PV负值中心稳定少动,此时第一阶段暴雨发展最旺盛。到23日02时(图 6f),宁夏地区北部PV负值区逐渐东移减弱,并移向宁夏东北部,中心值PV<-1.0 PVU,贺兰山银川段PV值逐渐升高到0,第一阶段暴雨减弱,雨区东移,雨强变小。

上述两次过程暴雨区基本上位于位涡负值中心区附近,且暴雨发生发展过程与位涡负值中心的移动和变化较为一致。PV负值中心的加强和减弱以及移动方向,对局地暴雨的预报有很好的指示意义。

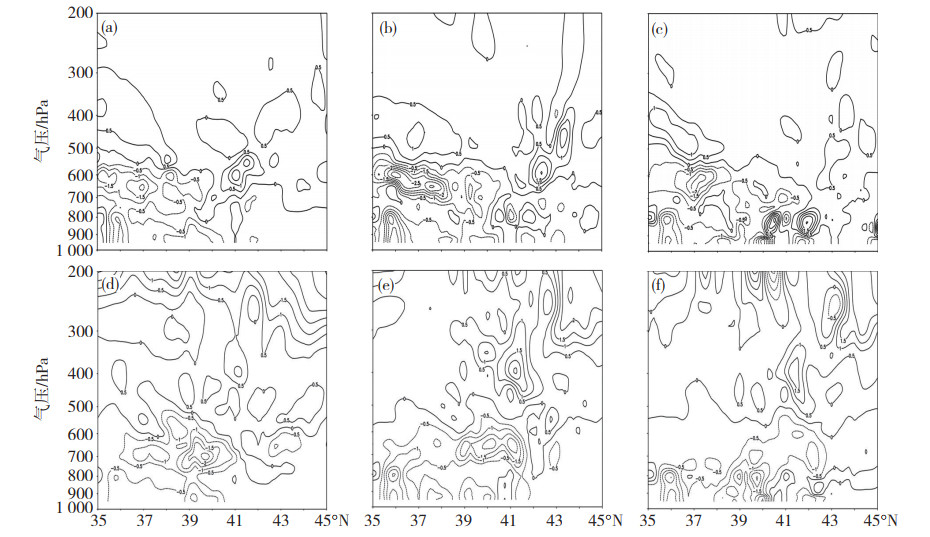

4.3 湿位涡正压项MPV1变化分析MPV1主要表示绝对涡度和对流不稳定的大小。图 7分别给出上述两次过程不同时刻沿银川市中心106°E所作的MPV1径向剖面。从中可见,2016年8月21日14时(图 7a),宁夏上空对流层中层以下MPV1为弱的负值区,说明大气低层存在弱的对流不稳定,至21日20时(图 7b),宁夏南部上空MPV1负值区向北延展,达到-0.5 PVU;600—700 hPa高度层MPV1负值区从14—20时持续增强,20时达到最强为-2.5 PVU,此时正是本次过程强降水开始时间,表示对流不稳定增强;到22日02时(图 7c),MPV1负值中心向36°—37°N移动,表征从21—22日MPV1扰动缓慢东移并减弱。

|

图 7 2016年8月21日14时(a)、20时(b)与22日02时(c)以及2018年7月22日14时(d)、20时(e)时与23日02时(f)沿106°E的MPV1经向剖面图(单位: PVU) Fig. 7 Meridional cross section of MPV1(unit: PVU) along 106°E at (a) 14:00 BT and (b) 20:00 BT on 21, (c) 02:00 BT on 22 August 2016, and (d) 14:00 BT and (e) 20:00 BT on 22, (f) 02:00 BT on 23 July 2018. |

2018年“7·22”暴雨过程,7月22日02时(图 7d),在36°—37°N之间600—700 hPa高度层存在MPV1负值区,中心强度为-2.5 PVU;此后随着雷暴系统发展,到当20时(图 7e),上述MPV1负值区在38.5°—42°N之间逐渐分成南北分布的三个-2.5 PVU中心,正好与700 hPa的风速辅合线、切变线和低涡的位置相对应。23日02时(图 7f),三个MPV1负值中心减弱并消失。700 hPa在40°N附近存在中心强度小于-2.5 PVU的MPV1负值区,22—23日700 hPa以下38°—40°N之间的MPV1负值区逐渐扩大,表明该区域逐渐形成对流不稳定,对应贺兰山滑雪场暴雨强度最大时段。到23日02时后,MPV1负中心减弱北移到达40°N以北,第一阶段降水随之东移减弱,银川站04时开始降水,05时结束,银川城区以北以东地区此阶段降水量小于5 mm。

对比两次过程MPV1变化可知,2018年“7·22”暴雨过程MPV1强度较2016年“8·21”暴雨过程弱,且其负极值区维持时间较短;两次过程对流层500 hPa以上MPV1正的大值区对应700 hPa以下负的大值区,正负中心区垂直叠加的配置有利于暴雨发生发展。水平方向上(图略),MPV1等值线相对密集的零线附近正是冷暖空气交汇带,有利于水汽辐合、垂直涡度强烈发展。强降水区随MPV1正负过渡带移动而移动,可见MPV1分布对强降水落区有很好的指示意义。

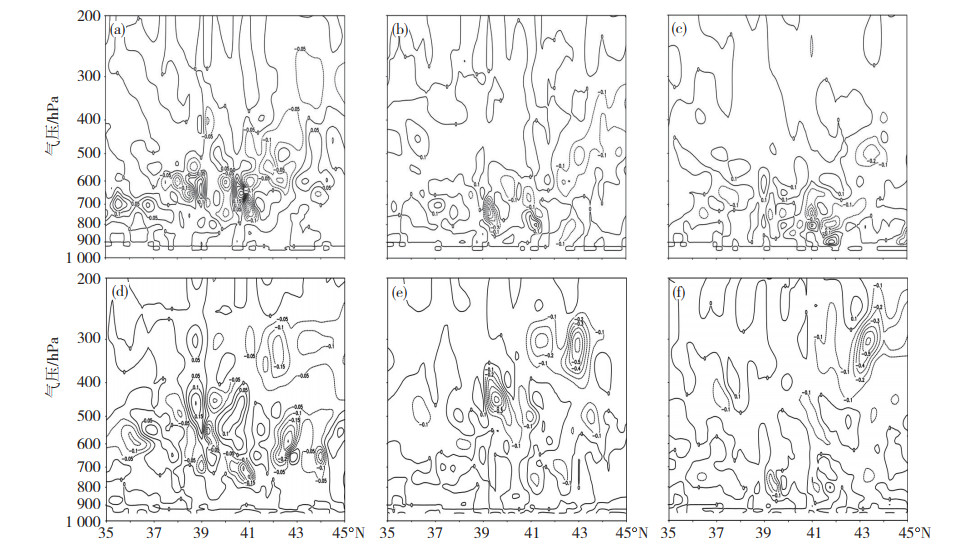

4.4 湿位涡斜压项MPV2变化分析由式(3)可知,湿位涡斜压项MPV2主要由水平风的垂直切变和假相当位温的水平梯度决定,负值越大,其斜压性越强。图 8分别给出“8·21”和“7·22”两次暴雨过程不同时刻沿106°E所作的MPV2经向剖面图。从中可见,2016年“8·21”过程降水开始前,21日14时(图 8a),600 hPa高度层MPV2在36°—37°N之间存在负的极值中心,中心值为-2.0 PVU,且该极值中心有一定的斜压性,这主要是因为低层存在强盛西南气流而中高层又为西北气流且水平风垂直切变较大所致;在负值中心的北部有一正值中心,中心值为1.5 PVU,随着雷暴系统发生发展,MPV2负极值中心高度逐渐下降,到20时(图 8b)其负极值中心位于850 hPa附近,且中心强度有所减弱,中心值为-0.5 PVU。22日02时(图 8c),其强中心消失。

|

图 8 2016年8月21日14时(a)、20时(b)与22日02时(c)以及2018年7月22日14时(d)、20时(e)时与23日02时(f)沿106°E的MPV2经向剖面图(单位: PVU) Fig. 8 Same as Fig. 7, but for MPV2 (unit: PVU). |

2018年“7·22”暴雨过程,中低层600 hPa和500—400 hPa之间银川地区MPV2存在两个负的极值中心(图 8d—f),中心值均为-1.5 PVU,其中心及强度维持时间均比“8·21”暴雨过程要弱,第一阶段降水结束后,600 hPa层负值中心与500 hPa以上层负值中心合并,第二阶段降水结束后负值中心向低层移动并消失。

综上分析可知,两次暴雨过程对流层高层500 hPa以上MPV1正的大值区对应700 hPa以下负的大值区,强降水均发生在MPV1和MPV2的负值中心存在时段;“8·21”暴雨过程第一阶段降水发生在负值中心存在时,第二阶段降水发生在负值中心消失后,“7·22”暴雨过程第一阶段降水发生在600 hPa层和500 hPa到400 hPa之间两个负值中心存在时,第二阶段降水发生在两负值中心合并后并向低层移动时,两次过程第二阶段强降水发生站点基本都处在MPV1、MPV2的正负过渡零值区。暴雨开始后,贺兰山东麓600 hPa高度都存在MPV2负极值中心,从对流层中层移至低层,MPV2逐渐减弱并趋于0,降水随之结束。强降水站点发生在对流层低层MPV1正负值区南侧零线附近,MPV2最大负值区对暴雨的落区和移动有一定的指示意义。

5 结论本文使用从MICAPS4调阅的常规资料、NCEP再分析资料等,对贺兰山东麓两次局地暴雨过程进行了对比诊断分析,重点对两次过程的形成机制以及湿位涡场等物理量演变特征进行了探讨,得出以下结论:

(1) 两次暴雨过程的第一阶段均为暖区降水,表现出降水范围小、时间短、强度大的特点。受地形影响,两次过程第一阶段降水均发生在夜间银川西夏区贺兰山滑雪场附近,第二阶段均是在出现小范围短时强降水后次日白天紧接宁夏中北部较大范围的大到暴雨或暴雨过程,第二阶段降水为中低层低涡、切变线系统过境或东移南压造成,第二阶段降水与第一阶段相比范围较大、雨强较小。

(2) 两次过程500 hPa副高均较为强盛,海上均有台风阻挡,副热带高压西伸北抬,发展较旺盛,宁夏地区均呈现东高西低形势,进一步验证了宁夏暴雨发生时500 hPa形势场特征。

(3) 两次过程强降水均发生在等θse线密集区,强降水带沿低空急流轴呈长条状分布,强降水时段与θse最大值出现时间相一致。

(4) 两次过程暴雨区基本上位于位涡负值中心区附近,且暴雨发生发展过程与位涡负值中心的移动和变化较为一致。PV负值中心的加强和减弱以及移动方向,对局地暴雨的预报有很好的指示意义。

(5) 2018年“7·22”暴雨过程MPV1强度较2016年“8·21”暴雨过程弱,且其负极值区维持时间较短;两次过程对流层500 hPa以上MPV1正的大值区对应700 hPa以下负的大值区,正负中心区垂直叠加有利于暴雨发生发展。水平方向上MPV1等值线相对密集的零线附近正是冷暖空气交汇地带,有利于水汽辐合、垂直涡度强烈发展。强降水区随MPV1的正负过渡带移动而移动,MPV1的分布对强降水落区有很好的指示意义。

(6) 两次过程在暴雨开始前,垂直剖面图上600 hPa都存在MPV2负极值中心,从对流层中层至低层MPV2逐渐减弱并趋于0,强降水区也逐渐减弱。对流层中低层MPV2负极值中心的强度和维持时间及变化对局地暴雨的预报有指示作用。

(7) 垂直方向上,对流层中层500 hPa以上MPV1正的大值区对应700 hPa以下负的大值区。水平方向上,强降水均发生在MPV1和MPV2的正负值过渡的零值区附近,在暴雨区冷暖空气交汇、水汽辐合、垂直涡度强烈发展的有利条件下,强降水均发生在MPV1和MPV2的正负值过渡的零值区附近。

陈豫英, 陈楠, 任小芳, 等. 2018. 贺兰山东麓罕见特大暴雨的预报偏差和可预报性分析[J]. 气象, 44(1): 159-169. |

陈震, 王丹, 黄婷煜. 2017. 河北省一次暴雨过程的Q矢量及湿位涡诊断分析[J]. 现代农业科技, 46(15): 190-192. |

纪晓玲, 陈晓娟, 邵建, 等. 2012. 干旱区一次锋面过境短时暴雨中尺度系统分析[J]. 中国沙漠, 32(6): 1731-1737. |

李静楠, 潘晓滨, 臧增亮, 等. 2016. 一次华北暴雨过程的湿位涡诊断分析[J]. 暴雨灾害, 35(2): 158-165. |

刘峰, 丁治英, 梁艳, 等. 2011. "莫拉克"台风暴雨过程中湿位涡场的演变特征[J]. 暴雨灾害, 30(2): 161-166. |

彭端, 翁佳烽, 梁钊扬, 等. 2019. 华南两次强台风暴雨过程的水汽与湿位涡对比分析[J]. 广东海洋大学学报, 39(6): 75-84. |

陶林科. 2014. "7.30"大暴雨的数值模拟及贺兰山地形影响分析[J]. 沙漠与绿洲气象, 8(4): 32-39. |

王万筠, 殷海涛, 窦策伟, 等. 2019. 天津地区三次低涡暴雨过程的诊断分析[J]. 气象与环境科学, 42(3): 42-50. |

吴国雄, 蔡雅萍, 唐晓菁, 等. 1995. 湿位涡和倾斜涡度发展[J]. 气象学报, 53(4): 387-404. |

武威, 牛淑贞. 2017. 2015年河南两次东北冷涡型强对流天气对比分析[J]. 暴雨灾害, 36(5): 397-409. |

肖云清, 胡文东, 赵立斌, 等. 2008. 宁夏中北部两次强暴雨过程综合对比分析[J]. 高原气象, 27(3): 576-583. |

杨博雷, 闵锦忠, 王仕奇, 等. 2016. 北京7.21暴雨低涡演变的湿位涡分析[J]. 气象科学, 36(6): 721-731. |

岳彩军. 2014. Q矢量、螺旋度、位涡及位涡反演在台风暴雨研究中的应用进展[J]. 暴雨灾害, 33(3): 193-201. |

张建海, 庞盛荣. 2011. "莫兰蒂"台风(1010)暴雨成因分析[J]. 暴雨灾害, 30(4): 305-312. |

曾勇, 杨莲梅. 2017. 南疆西部两次短时强降水天气中尺度特征对比分析[J]. 暴雨灾害, 36(5): 410-421. |

Ertel H. 1942. Ein neuer hydrodynamischer Wirbelsatz[J]. Meteorologische Zeitschrift, 59(6): 277-281. |

Hosking J G, Stow C D. 1987. Ground-based, high-resolution measurements of the spatial and temporal distribution of rainfall[J]. J Applied Meteor, 26(11): 1530-1939. |

Hoskins B J, Mcintyre M E, Robertson A W. 1985. On the use and significance of isentropic potential vorticity maps[J]. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 111(470): 877-946. |

Klaassen W. 1989. Determination of rain intensity from Doppler spectra of vertically scanning radar[J]. J Atmos Ocea Tech, 6(4): 552-562. |

Rossby C G. 1940. Planetary flow patterns in the atmosphere[J]. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 66(S): 68-87. |

2020, Vol. 39

2020, Vol. 39