中尺度大气模式除了包含基本的动力框架外,还包含多种物理过程,其中湿物理过程描述了云中水汽和各种水凝物间的转换,即成云致雨的过程以及相应的动力、热力效应(史月琴和楼小凤,2006)。湿物理过程的描述方案分为对流参数化方案和显示云方案(即云微物理方案),对流参数化方案用于处理次网格尺度的降水,显示云方案直接在格点上计算网格尺度的降水,并直接预报云物理量(刘奇俊和胡志晋,2001;楼小凤等,2003)。因此,在模拟时需要根据模式的分辨率选择适当的湿物理过程描述方案。邓莲堂等(2012)采用4种不同分辨率(45 km、30 km、20 km、10 km)对2003年淮河流域三次连续暴雨过程进行数值模拟试验,结果表明提高模式分辨率有助于预报效果的改善,但高分辨率模拟的降水强度偏强,空报偏多。

根据模式预报变量的不同,可以将云微物理方案分为单参数方案和双参数方案。单参数方案假定粒子谱函数服从指数分布,截距Ν0取常值,谱型仅由斜率λ决定,单参数方案只预报水凝物的混合比。但观测研究表明,Γ函数在描述粒子谱上更为准确,Γ函数根据实际需要取谱形状参数μ为常值,谱型由截距Ν0和斜率λ共同决定,称为双参数方案,双参数方案能同时预报混合比和数浓度(尹金方等,2014)。王洪等(2014)在华南一次局地特大暴雨模拟中设置单参、双参各5种方案进行对比检验后指出,单参数方案之间的预报结果差异不明显,而双参数方案之间预报结果差异较大。另外,根据云的相态还可将云微物理方案分为暖云方案和混合相云方案(刘奇俊和胡志晋,2001)。暖云方案假定冰相过程对成云致雨及相应地动力、热力效应作用不明显,其液态水分为云水和雨水2种。但是,自然云是含有云冰、雪、霰等冰相粒子的混合云,特别是在中高纬地区,云中含有大量的冰相粒子(王斌等,2008;郑飒飒等,2017)。因此,包括冰相过程的混合相云方案正逐渐成为主流。早期的云微物理方案大多是只包括暖云过程的单参数方案,20世纪70年代以后,一些复杂的云微物理过程开始被引入到数值模式中,特别是Lin方案(Lin et al., 1983)和Rutledge-Hobbs方案(简称RH方案) (Rutledge and Hobbs, 1983,1984)提出以后,云微物理方案得到了极大的发展,如中尺度WRF模式的WRFV3.6.1版本中就包含了21种云微物理方案。

WRF模式是由美国国家大气研究中心(NCAR),美国国家大气环境研究中心(NCEP)等科研机构共同开发的一种完全可压缩以及非静力模式,水平方向采用Arakawa C (荒川C)网格点,垂直方向则采用地形跟随质量坐标,时间积分方面采用三阶或者四阶的Runge-Kutta算法。因其完全开源、可移植性强、更新快等特点,WRF模式目前已经广泛应用于中尺度数值模拟(段旭等,2012;袁有林等,2017;冯箫和施萧,2019)。目前国内对WRF模式分辨率和云微物理方案敏感性的研究有很多,如吴珊珊等(2018)采用13种云微物理方案对2014年第10号台风“麦德姆”进行了批量试验。黄海波等(2011)认为WRF模式的降水预报效果并不总是随着分辨率的提高而提高,而是存在明显阈值(15 km左右),当模式分辨率提高超过该阈值后,预报效果开始转差。但是,由于研究目的和关注点不同,在对中尺度天气过程进行数值模拟时,研究人员往往单独分析不同模式分辨率或者不同云微物理方案对降水的影响,而同时考虑两者进行试验的研究还比较少。本文基于WRF模式,选取2种分辨率和3种云微物理方案对2016年6月30日—7月1日发生于湖北-安徽一带的暴雨、局地大暴雨和特大暴雨的强降水过程进行数值模拟,对比分析了不同分辨率和云微物理方案对华中暴雨模拟的影响,以期为改进华中地区数值模式预报效果提供依据。

1 资料与试验方案设计 1.1 资料说明模式初值和侧边界条件采用的是每6 h一次的NCEP- FNL再分析资料;使用经过质量控制的国家级自动站逐时、24 h累计降水资料以及Himawari08反演产品及全球降水观测计划(Global Precipitation Measurement,以下简称GPM)/微波成像仪(GPM Microwave Imager,以下简称GMI)轨道产品2AGRPOFGMI与模式输出结果进行对比分析。

GPM是TRMM的后续卫星降水计划,于2014年2月28日发射升空,其上搭载双频测雨雷达(Dual-frequency Precipitation Radar,以下简称DPR)和多波段微波成像仪(GMI)。目前GPM主卫星已成功在轨运行4 a有余,积累了丰富的数据,如余占猷(2016)利用DPR和GMI探测结果对东亚降水个例进行了分析研究。R2AGPROFGMI为GPM/GMI的二级轨道产品,扫描带宽为885 km,包括近地表降水率以及云水路径、雨水路径、冰水路径等物理量。本文使用的是第5版资料,资料的分辨率为4 km,垂直方向为28层。Himawari08是由日本气象厅(JMA)发射的新一代静止气象卫星,于2014年10月7日发射升空,其上搭载了具有16个通道的可见光红外辐射传感器(Advanced Himawari Imager,以下简称AHI),可提供分辨率为0.5 km (波长0.64 μm)到2 km (红外波段)的数据,其全圆盘扫描可实现10 min一次的高频次对地观测(Min et al., 2017),本文数据来源于由JMA提供的AHI-NRT数据(http://www.jma-net.go.jp/msc/en/)。

1.2 试验方案设计本文利用WRFV3.6.1版本,组合2种分辨率及3种云微物理方案,设计了6组数值模拟试验,即“12 km-Lin”、“12 km-Thompson”、“12 km-Morrison”、“4 km-Lin”、“4 km-Thompson”和“4 km-Morrison”,如“12 km-Lin”,是指试验采用12 km分辨率和Lin方案,其中3种云微物理方案介绍如下:

Lin方案(Lin et al., 1983)是一种包括简单冰相过程的单参方案,粒子谱服从指数分布,采用Tao的饱和调整,包括云水、雨水、云冰、雪和雹或霰5类水凝物粒子,预报5种水凝物的混合比。Thompson等(2004)在Reisner等(1998)的基础上提出了Thompson方案,目前WRFV3.6.1版本中使用的是改进后的New Thompson方案(简称Thompson方案)(Thompson et al., 2008)。该方案除预报5种水凝物的混合比外,还预报雨水和云冰的数浓度,是一种不完全双参方案。不同于其它体积水方案,该方案假定雪粒子大小不依赖于经验公式,而同时依赖云冰含量和温度,雪粒子谱服从指数函数和Γ函数的混合分布,且根据实际观测结果假定雪粒子密度与直径有关,而非定值,众多数值模拟试验已经证明该方案在冬季降水模拟中效果较好。Morrison 2-mom方案(简称Morrison方案) (Morrison et al., 2009)是一种完全双参方案,粒子谱分布服从Γ函数,用户可以自行控制选择霰或者雹。方案中假定云粒子浓度为定值,预报5种水凝物的混合比以及雨水、云冰、雪、霰\雹的数浓度。

所有试验模拟区域相同,中心点为(104°E,31°N),积分时间为6月30日06时—7月1日12时(世界时,下同),垂直方向45层,模式顶层气压50 hPa。12 km分辨率采用Kain-Fritsch积云对流参数化方案,4 km分辨率未使用积云对流参数化方案。相同分辨率的试验中除云微物理方案设置不同外,其余参数设置完全一致,如长波辐射方案采用RRTM方案,短波辐射方案采用Dudhia方案,近地面层方案采用Revised MM5 Monin-Obukhov方案。

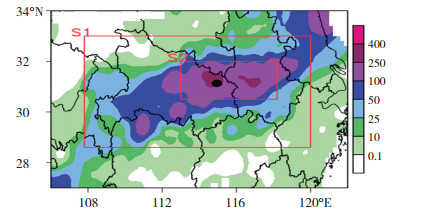

2 降水实况图 1给出2016年6月30日12时—7月1日12时24 h实况累计降水量。从中可见,雨带基本呈东北-西南向,主要大暴雨区位于湖北-安徽两省交界区域,两省境内各有一个降水量超过250 mm的特大暴雨中心,其中最大降水中心位于湖北麻城,降水量达333.6 mm。

|

图 1 2016年6月30日12时—7月1日12时实况24 h累计降水量(单位: mm,红色方框S1标示总雨区(≥0.1 mm), 红色方框S2标示大暴雨区(≥100 mm), 下同,麻城站以黑点标示) Fig. 1 Observed 24-hour accumulated precipitation (unit: mm) from 12: 00 UTC 30 June to 12: 00 UTC 01 July 2016. Red box S1 indicates the entire precipitation area (≥0.1 mm). Red box S2 indicates the heavy rainstorm area (≥100 mm). The same indicators are used hereafter. The black dot denotes the location of Macheng station. |

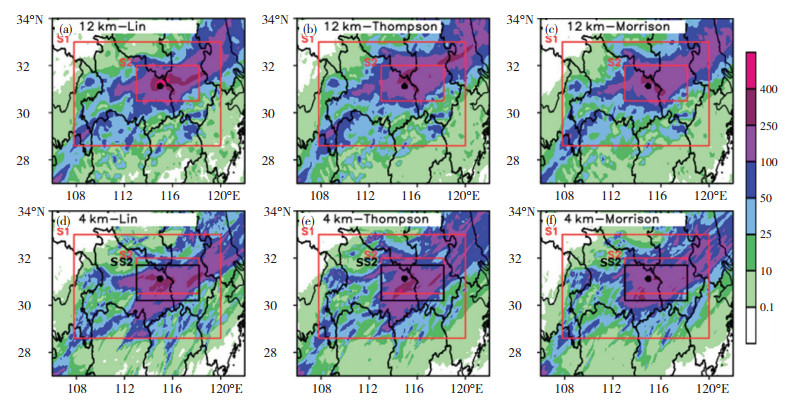

图 2为试验模拟2016年6月30日12时—7月1日12时的24 h累计降水量。6组试验均模拟出与实况相似的东北-西南向雨带分布,但各组试验对暴雨落区及中心强度的模拟存有一定的差别:(1) 6组试验模拟的暴雨范围(≥50 mm)均比实况略偏小,采用12 km分辨率模拟的大暴雨区(≥100 mm)与实况在位置上更为接近(图 2a、b、c),采用4 km分辨率模拟的大暴雨区偏南约0.3°,特大暴雨中心(≥250 mm)也偏南(图 2d、e、f);(2) Lin方案、Thompson方案下,分别采用2种分辨率均可以模拟出东、西两个特大暴雨中心(图 2a、b、d、e),但Thompson方案下采用12 km分辨率模拟的东侧特大暴雨中心位于安徽-江苏交界地区,实况降水中东侧特大暴雨中心则位于安徽中部(图 1),Morrsion方案下分别采用2种分辨率均只模拟出一个特大暴雨中心(图 2c、f)。因此,Lin方案模拟特大暴雨中心效果最好,Thompson方案次之,Morrison方案效果最差。

|

图 2 试验模拟2016年6月30日12时—7月1日12时24 h累计降水量(单位: mm, 黑色方框SS2区为4 km分辨率模拟的大暴雨区) Fig. 2 Simulated 24-hour accumulated precipitation (unit: mm) from 12: 00 UTC 30 June to 12: 00 UTC 01 July 2016 (Black box SS2 indicates the heavy rainstorm area simulated with 4 km horizontal resolution). |

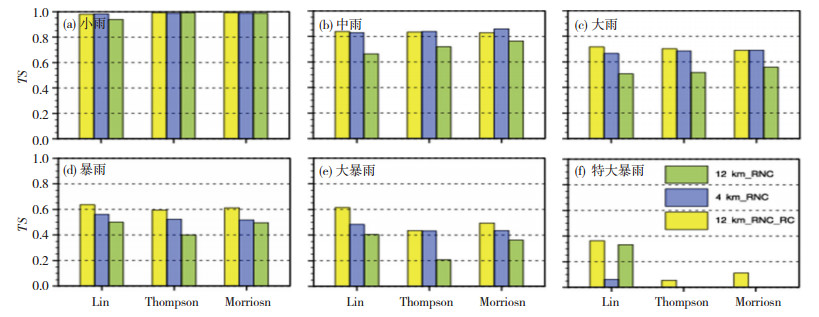

TS评分法是一种广泛应用于检验数值预报产品对降水预报性能的评估方法。本文将总雨区(S1区)内24 h累计降水量分为小雨(≥0.1 mm)、中雨(≥10 mm)、大雨(≥25 mm)、暴雨(≥50 mm)、大暴雨(≥100 mm)和特大暴雨(≥250 mm)共6个量级。将模拟降水量插值到国家级自动站,计算出各量级降水量点对点的TS评分。

TS评分计算方法为

| $ T S=\frac{N_{A}}{N_{A}+N_{B}+N_{C}} $ | (1) |

其中,NA代表实况和模拟的降水量均出现在某一降水等级内的站点数,即模拟命中站点数;NB代表模拟出现而实况未出现的站点数,即空报站点数;NC代表实况出现而模拟未出现的站点数,即漏报站点数。

图 3给出2016年6月30日12时—7月1日12时总雨区内24 h累计降水量TS评分,其中采用12 km分辨率模拟的试验中使用了积云参数化方案,其降水量为云微物理方案计算的降水量与积云参数化方案计算的降水量的总和(记为“12 km_RNC_RC”),采用4 km分辨率模拟的试验中未使用积云参数化方案,其降水量仅为云微物理方案计算的降水量(记为“4 km_RNC”)。从中可见,3种云微物理方案模拟的“12 km_RNC_RC”及“4 km_RNC”降水对小雨、中雨、大雨的模拟效果均较好,TS评分均在0.7以上,对暴雨的TS评分在0.6左右,且同种分辨率采用不同云微物理方案模拟的TS评分差距均较小(图 3a—d)。对大暴雨及特大暴雨模拟能力具有较大差异,3种云微物理方案模拟的“4 km_RNC”降水对大暴雨及特大暴雨的TS评分均低于“12 km_RNC_RC”降水(图 3e、f),由图 2可知,这是由于采用4 km分辨率模拟的大暴雨区整体偏南导致的,说明采用12 km分辨率模拟时加入积云参数化过程后,对于强降水中心的预报是有利的。在对大暴雨及特大暴雨模拟中,Lin方案无论采用哪种分辨率模拟其TS评分都高于其余2种方案(图f):采用12 km分辨率“ (12 km_RNC_RC”)时,对特大暴雨的TS评分,Lin方案为0.36,Thompson方案为0.06,Morrison方案为0.11;采用4 km分辨率“ (4 km_RNC”)时,Lin方案TS评分为0.06,模拟出了湖北麻城站特大暴雨量级,实况降水量为333.6 mm,模式插值为318.6 mm (图 2d),其余2种方案TS评分均为0,未能模拟出特大暴雨中心(图 1)。因此,无论是采用4 km分辨率模拟还是采用12 km分辨率模拟,3种云微物理方案对暴雨及以下量级的模拟能力是相当的,但对于大暴雨及大暴雨量级模拟,各方案表现不一,其中Lin方案表现最优,即当分辨率不同时,云微物理过程对降水的影响主要体现在强降水中心的模拟上。

|

图 3 2016年6月30日12时—7月1日12时总雨区内24 h累计降水量的TS评分 Fig. 3 TS scores of 24-hour accumulated precipitation from 12: 00 UTC 30 June to 12: 00 UTC 01 July 2016 in the total precipitation area. |

采用12 km分辨率模拟时如果不考虑积云参数化方案计算的降水量(记为“12 km_RNC”),其对小雨量级降水的TS评分仍然较高,在0.9以上,但与“12 km_RNC_RC”降水比较而言,其对中雨至大暴雨量级的TS评分将不同程度地降低,并且明显低于采用4 km分辨率模拟“ (4 km_RNC”),这说明如果模拟采用低分辨率(一般大于10 km),积云参数化过程对于降水影响较大,模拟中使用积云参数化方案是非常有必要的。

综上所述,从累计降水量的TS评分来看,当模式其余设置相同时,改变分辨率和云微物理方案对暴雨及以下量级的模拟差别是不大的,但对强降水中心特别是特大暴雨量级的模拟差异明显,其中采用“12 km-Lin”组合对特大暴雨量级模拟得最好。另外,采用不同分辨率模拟时,降水模拟能力将受到云微物理过程与积云参数化共同影响。

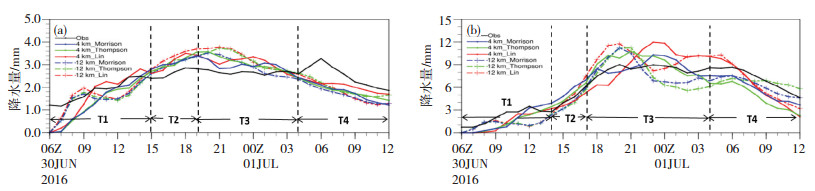

3.3 逐小时降水图 3a为模式积分时段内总雨区内区域平均的小时降水量随时间演变图。从中可见,实况降水量从6月30日06时一直缓慢增强,7月1日04时突然加强并于06时达峰值后又迅速减弱。首先比较相同分辨率下不同方案模拟降水量差异。3种云微物理方案采用12 km分辨率模拟的降水量仅在6月30日15时—7月1日04时内存在一定差异,其余时段差异很小。同样,3种云微物理方案采用4 km分辨率模拟降水量的差异也很小。然后比较相同方案下不同分辨率模拟降水量差异。这种差异呈现“大-小-大-小”的阶段性变化,即由于模式初值协调,模式启动后的9 h内这种差异很明显(T1阶段),随后4 h内逐渐减小(T2阶段),之后再次增大并持续9 h (T3阶段),降水后期这种差异又逐渐减小(T4阶段)。因此,对于总雨区而言,相同分辨率下不同方案模拟降水量差异并不显著;而相同方案下不同分辨率模拟降水量差异在某些降水阶段比较明显,即相对云微物理方案而言,总雨区降水对分辨率更为敏感。

由3.1节分析可知,采用4 km分辨率模拟大暴雨区(图 2中SS2区)比实况偏南约0.3°,下文4 km分辨率模拟的大暴雨区均指SS2区,而12 km分辨率模拟的大暴雨区指S2区。图 3b为模式积分时段内大暴雨区内区域平均的降水量随时间演变图。实况降水量从6月30日14时—20时明显加强,之后平稳持续至7月1日07时后开始减弱。同样先比较相同分辨率下不同方案模拟降水量差异。3种云微物理方案采用12 km分辨率模拟的降水量在6月30日20时左右出现第一次峰值,随后迅速减弱,之后又加强并出现第二次峰值后减弱,这与实况存在明显偏差,且6月30日23时—7月1日07时内各方案间差异非常明显。位置订正后,3种云微物理方案采用4 km分辨率模拟的降水量虽然波动范围较小,与实况更为接近,但不同方案间也存在一定差异。另外,与总雨区类似,相同方案下不同分辨率模拟大暴雨区降水量差异也呈现“大-小-大-小”的阶段性变化(以“T1-T2-T3-T4”标示),特别是在T3时段这种差异性非常明显。因此,对于大暴雨区,降水量受分辨率和云微物理方案的共同影响,即大暴雨区域对分辨率和云微物理方案均很敏感。

由上文可知,在空间匹配上,采用12 km分辨率模拟大暴雨落区与实况较为吻合,TS评分也显示“12 km-Lin”组合对特大暴雨模拟效果最好。但是由于数值模式的局限性,强降水的模拟往往无法在时间和空间上同时匹配。一般来说,强降水区分布形态一致,空间偏差不太大,即可认为模拟的结果算是成功的,因此认为采用4 km分辨率模拟试验是成功的。同时考虑到在降水预报中,从时间匹配角度的雨强预报非常重要,由于采用12 km分辨率模拟雨强与实况差异明显,采用4 km分辨率模拟雨强更接近实况,因此下文将对4 km分辨率下3种云微物理方案的模拟结果进行深入分析。

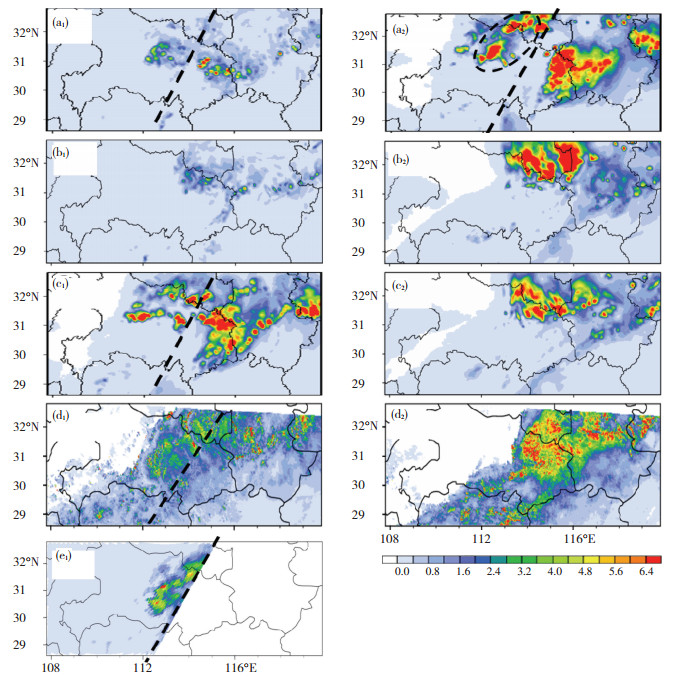

4 4 km分辨率下不同云微物理方案模拟对比 4.1 总雨区云微物理粒子分布近年来,随着探测技术的发展,卫星资料越来越多地被用于分析云微物理过程,为检验云微物理方案提供观测依据,图 5将模拟的整层冰相粒子(云冰、雪和霰)含量与Himawari08、GPM/GMI卫星反演整层冰相粒子含量的空间分布进行了比较。GPM/GMI在7月1日01时27分反演冰相粒子在河南南部至湖北中部一带呈东北-西南向,Himawari08在7月1日01时30分反演冰相粒子在该区域呈现出相似走向,从3种云微物理方案模拟来看,Thompson方案较其余2种方案而言对系统的走向模拟得更为准确(图 5b1椭圆)。7月1日05:00 Himawari08反演冰相粒子分布反映出对流主体位于湖北、河南、安徽3省交界区域,Thompson方案和Morrison方案模拟冰相粒子含量大值区位置基本一致,但比Himawari08反演位置偏北,范围也偏小,Lin方案模拟冰相粒子含量大值区相较其余2种方案而言偏南,更接近Himawari08反演位置。由图 5还可知,尽管GPM/GMI和Himawari08卫星探测方法及反演算法均不同,但反演出的整层冰相粒子含量在数值上是比较接近的。Lin方案对冰相粒子含量存在明显低估,而Thompson方案和Morrison方案对冰相粒子含量存在明显高估。

|

图 4 总雨区(a)和大暴雨区(b)的区域平均小时降水量(单位: mm)随时间演变序列图 Fig. 4 Regionally-averaged hourly precipation changes (unit: mm) of (a) the total precipitation area and (b) the heavy rainstorm area. |

|

图 5 试验模拟(a. 4 km-Lin; b. 4 km-Thompson; c. 4 km-Morriosn)及卫星反演(d. Himawari08; e1. GPM/GMI)冰相粒子垂直积分含量(单位: kg·m-2):图a1—d1时间为2016年7月1日01时30分, 图a2—d2时间为7月1日05时, 图e1时间为7月1日01时27分) Fig. 5 The ice-water path (unit: kg·m-2) of (a) 4 km-Lin, (b) 4 km-Thompson, (c) 4 km-Morriosn simulations, and (d) Himawari08 and (e1) GPM/GMI satellite observations. Figures a1-d1 are at 01: 27 UTC 01 July, Figures a2-d2 are at 05: 00 UTC 01 July, and Figure e1 is at 01: 27 UTC 01 July 2016. |

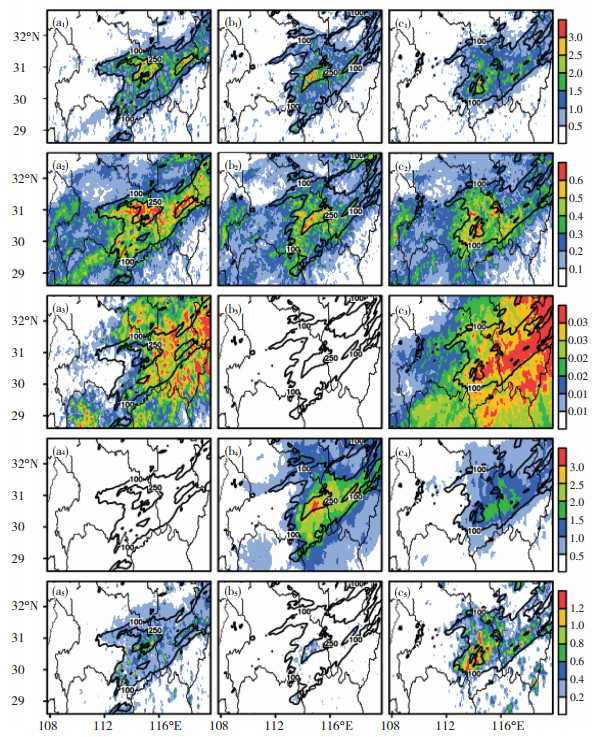

为单独分析5种水凝物含量的空间分布情况,在总雨区内对5种水凝物含量进行时间平均(2016年6月30日12时—7月1日12时)的整层积分计算(图 6)。液相粒子中,Lin方案的雨水及云水粒子略多于其余2种方案(图 6a1、b1、c1、a2、b2、c2)。冰相粒子中,从数值来看雪粒子含量数值最大,霰粒子含量次之,云冰粒子含量数值最小。3种云微物理方案模拟冰相粒子含量差异明显,其中Lin方案较其余2种方案而言多云冰和霰粒子(图 6a3、a5)、少雪(图 6a4),雪粒子含量极少导致其整层冰相粒子含量被明显低估(图 5a1、a2);Thompson方案中云冰和霰粒子含量极少(图 6b3、b5),但雪粒子含量多(图 6b4),使得该方案的整层冰相粒子含量被明显高估(图 5b1、b2),这是由于Thompson方案中云冰粒子的生成条件比较严格,只有当过饱和度超过25 %并且温度低于260 K时冰核才会核化,而其他方案只要达到过饱和度冰核就能核化,通过贝吉龙过程长大而成的云冰会迅速转化为更大尺度的雪粒子,霰粒子也只有在适合的温度环境中才会存在,最终导致了多雪而少云冰和霰(Reisner et al. 1998);Morrison方案中3种冰相粒子含量分布较为均匀(图 6c3、c4、c5),综合雪、霰、云冰粒子也导致冰相粒子含量被高估(图 5c1、c2)。

|

图 6 试验模拟(a. 4 km-Lin; b. 4 km-Thompson; c. 4 km-Morriosn)的2016年6月30日12时—7月1日12时时间平均的5种水凝物整层积分含量(阴影, 单位: kg·m-2)及超过100 mm的强降水(等值线)分布: (a1、b1、c1)雨水; (a2、b2、c2)云水; (a3、b3、c3)云冰; (a4、b4、c4)雪; (a5、b5、c5)霰 Fig. 6 Simulated distributions (a. 4 km-Lin, b. 4 km-Thompson, c. 4 km-Morriosn) of time-averaged full layer integrated mixing ratio (shadow, unit: kg·m-2) of five hydrometeors and precipitation over 100 mm (black contour) from 12: 00 UTC 30 June to 12: 00 UTC 01 July 2016: (a1, b1, c1) rain, (a2, b2, c2) cloud water, (a3, b3, c3) cloud ice, (a4, b4, c4) snow, and (a5, b5, c5) graupel. |

一般而言,雨水及冰相粒子融化对地表液态降水有着重要作用。图 6显示水凝物粒子的分布跟降水分布呈现一定的对应关系。雨水粒子含量大值区对应大暴雨区(图 6a1、b1、c1),雨水粒子含量将直接影响降水量;云水(图 6a2、b2、c2)、雪(图 6a4、b4、c4)和霰粒子(6a5、b5、c5)含量的大值区也基本对应降水量大值区,而云冰粒子含量大值区并不对应降水量大值区(图 6a3、b3、c3),这可能是由于云冰在成云致雨的过程中主要充当胚胎作用,而不直接影响降水。

由上可知,不同方案间各水凝物粒子含量值大小是有所差异的,下面分析这种差异是否始终存在。由总雨区区域平均的地面降水量及5种水凝物的混合比随时间-高度的演变(图略)分析可知,Lin方案始终多云冰和霰、少雪;Thompson方案多雪,几乎不含云冰和霰;Morriosn方案3种冰相粒子含量分布均匀。因此,对某种方案而言,各水凝物粒子发展和演变主要取决于其本身特点(Tao et al., 2011)。此外,Lin方案和Morrison方案模拟地面小时降水量有多个峰值,而Thompson方案仅有一个峰值;降水极值出现的时间落后于水凝物粒子极值出现的时间约2 h;霰粒子极值出现的时间早于其余水凝物粒子。Lin方案模拟雨水粒子含量始终大于其余2种方案;Thompson方案模拟云水粒子含量小于其余2种方案;Morrison方案模拟的云冰极大值位置略高于Thompson方案模拟结果。

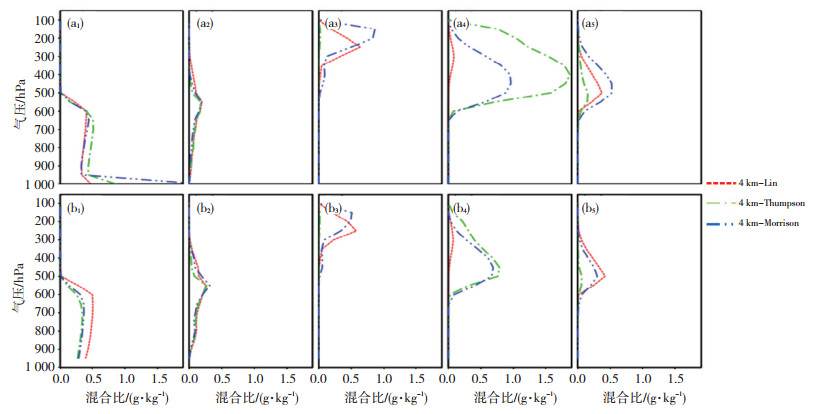

4.2 大暴雨区内云微物理粒子分布为了进一步分析不同云微物理方案对大暴雨区域模拟差异较大的原因,根据图 3b挑选出大暴雨区降水量差异最明显的时刻1 (6月30日19时)和时刻2 (7月1日05时),这两个时刻前后2 h内的降水量具有如下特征:(1) 6月30日18时—20时(记为时段1)模拟小时降水量由大到小依次为Thompson方案、Morriosn方案和Lin方案;(2) 7月1日04时—06时(记为时段2)模拟小时降水量由大到小依次为Lin方案、Morriosn方案和Thompson方案。由此可见,前后时段内Thompson方案模拟降水量明显减弱,Lin方案模拟降水量明显增强,而Morrison方案模拟降水强度变化不明显。

雨水及冰相粒子融化对地表液态降水有着重要作用,图 7为时段1及时段2内大暴雨区内5种水凝物的时间-区域平均垂直分布廓线。3种云微物理方案模拟云冰粒子含量在两个时段内变化均比较小(图 7a3、b3),因此其对小时降水量变化的贡献很小,云冰粒子可能大部分充当胚胎作用。Lin方案模拟雪、霰粒子含量在两个时段内变化不大(图 7a4、b4、a5、b5),但时段2内雨水含量比时段1大(图 7a1、b1);Thompson方案模拟冰相粒子最明显的差异在于时段2的雪粒子含量不及时段1的一半(图 7a4、b4),故融化减少使得降水减弱;Morrison方案模拟两个时段雨水、雪、霰粒子含量差异不明显,因此综合产生小时降水量变化不明显。

|

图 7 试验模拟2016年6月30日18时—20时(a)和7月1日05时—07时(b)大暴雨区内5种水凝物混合比(单位: g·kg-1)的时间-区域平均垂直分布廓线: (a1、b1)雨水;(a2、b2)云水;(a3、b3)云冰;(a4、b4)雪;(a5、b5)霰 Fig. 7 Simulated vertical profiles of time and regionally averaged mixing ratio (unti: g·kg-1) in the heavy rainstorm area of five hydrometeors from (a) 18: 00 to 20: 00UTC 30 June and (b) 05: 00 to 07: 00UTC 01 July 2016: (a1, b1) rain, (a2, b2) cloud water, (a3, b3) cloud ice, (a4, b4) snow, and (a5, b5) graupel. |

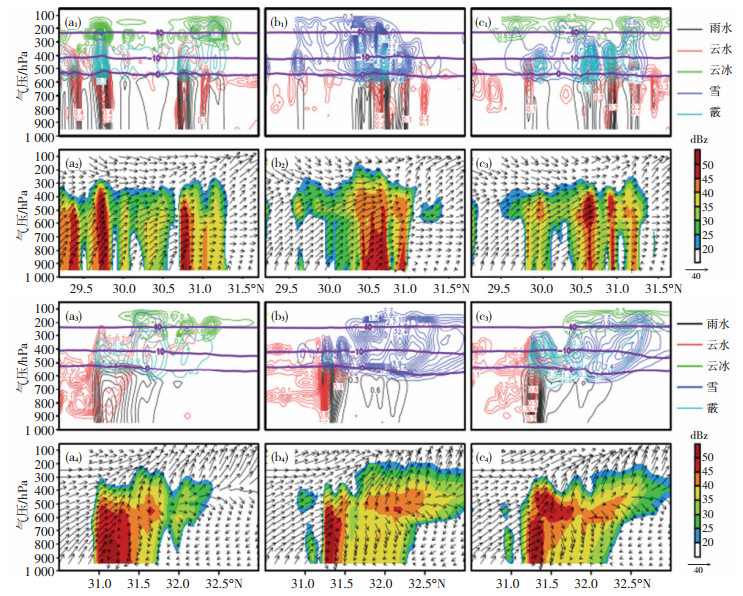

虽然对某种方案而言,各水凝物粒子发展和演变主要取决于其本身特点,但处于不同发展阶段的对流系统,水凝物粒子循环往往不同,这将很大程度影响水凝物粒子的分布,进而影响地面降水。基于组合反射率场(图略),图 8为6月30日19时和7月1日05时分别沿着强对流中心作的南-北经向剖面,对流系统内,暖湿的上升气流将携带着大量云水粒子从对流体前侧倾斜上升,云水粒子在对流体内凝结成雨水,其中一些质量较大的雨水粒子降至地面,另一些质量较轻的雨水粒子则被带至中高层通过冻结、松附等过程生成冰相粒子(云冰、雪和霰)。总的来看,雨水位于0 ℃层以下,云中没有过冷雨滴,-40 ℃以上同时存在云冰和雪。根据回波反射率及风场分布可知,6月30日19时(图 8a1、b1、c1、a2、b2、c2)各方案模拟的系统均处于发展期,中高层向后出流弱,冰相粒子集中在强回波区,Thompson方案模拟雪粒子含量远远多于其余2种方案,大量的雪粒子融化有效地产生降水。7月1日05时(图 8a3、b3、c3、a4、b4、c4),对流系统处于成熟期,Lin方案虽然模拟雪粒子含量极少,但其模拟上升气流直立,中高层向后出流弱,云砧范围小,使得云冰和霰粒子集中于强对流区,融化后能够产生更多地降水。Morrison方案模拟雪粒子含量大,Thompson方案模拟雪粒子和霰粒子含量大,但这两种方案模拟中高层出流强,云砧范围广,导致绝大部分冰相粒子直接被向后的气流带出而不能形成有效降水。

|

图 8 试验模拟(a. 4 km-Lin; b. 4 km-Thompson; c. 4 km-Morriosn)5种水凝物混合比(单位: g·kg-1, 紫线为等温线)和雷达反射率(阴影, 单位: dBz)、风场(矢量, 单位: m·s-1)经向剖面图: 2016年6月30日19时沿113.3 °E (a1、b1、c1、a2、b2、c2); 7月1日05时沿113.9 °E(a3、b3、c3、a4、b4、c4) Fig. 8 Simulated profile (a. 4 km-Lin, b. 4 km-Thompson, c. 4 km-Morriosn) of mixing ratio of five hydrometeors (unit: g·kg-1, isotherm: purple lines), radar reflectivity (shadow, unit: dBz) and wind (vectors, unit: m·s-1): (a1, b1, c1, a2, b2, c2) profile along 113.3°E at 19: 00UTC 30 June 2016 and (a3, b3, c3, a4, b4, c4) along 113.9°E at 05: 00UTC 01 July 2016. |

利用中尺度模式WRFV3.6.1对2016年6月30日—7月1日华中地区一次暴雨过程进行了数值模拟试验,结合地面实况降水资料、GPM/GMI和Himawari08反演产品探讨了不同分辨率(12 km、4 km)和云微物理方案(Lin方案、Thompson方案及Morrison方案)对降水的影响,得到主要结论如下:(1) 6组试验均能模拟出与实况相似的东北-西南向雨带分布,但模拟暴雨范围偏小。采用12 km分辨率模拟大暴雨落区与实况较为吻合,采用4 km分辨率模拟大暴雨落区较实况偏南,位置订正后,采用4 km分辨率模拟小时降水量演变能力比12 km分辨率强。TS评分显示,改变分辨率和云微物理方案对暴雨及以下量级模拟差异不大,对强降水中心模拟差异明显,其中采用“12 km-Lin”组合对特大暴雨模拟效果最好。总雨区模拟对分辨率更为敏感;大暴雨区模拟对分辨率和云微物理方案均很敏感。相同微物理方案下,2种分辨率模拟的降水量差异在降水演变过程中呈现出“大-小-大-小”的阶段性变化。

(2) 与卫星反演对比,Lin方案模拟冰相粒子含量被低估,Thompson方案和Morrison方案模拟冰相粒子含量被高估。不同云微物理方案模拟各水凝物粒子发展和演变主要取决于其本身特点,Lin方案多云冰和霰粒子,少雪;Thompson方案多雪,几乎不含云冰和霰粒子;Morrison方案3种冰相粒子分布较为均匀。除云冰外,雨水,云水,雪和霰粒子含量大值区均对应降水量大值区,云冰在成云致雨过程中主要充当胚胎作用。

(3) 不同云微物理方案模拟上升气流强弱将影响水凝物粒子分布,在系统成熟期,Lin方案模拟上升气流直立,中高层向后出流弱,冰相粒子集中;Thompson方案和Morrison方案模拟倾斜上升气流在中高层向后出流强,大量冰相粒子被带出而不能形成有效降水。

需要说明的是,本文仅对一次暴雨过程进行了模拟分析,由于不同的天气过程的主要影响因素不同,加之降水的模拟或预报能力除了受水平分辨率和云微物理方案影响外,模式初始场、模拟区域选择及其他参数化方案对其的影响也很大。因此,本文结论是否具有普适用仍需利用更多个例进行检验。

邓莲堂, 史学丽, 闫之辉. 2012. 不同分辨率对淮河流域连续暴雨过程影响的中尺度模拟试验[J]. 热带气象学报, 28(2): 167-176. DOI:10.3969/j.issn.1004-4965.2012.02.003 |

段旭, 王曼, 陈新梅, 等. 2011. 中尺度WRF数值模式系统本地化业务试验[J]. 气象, 37(1): 37-47. |

冯箫, 施萧. 2019. 海南岛不同土地覆盖资料对WRF模拟的影响[J]. 沙漠与绿洲气象, 13(2): 123-129. |

何由, 阳坤, 姚檀栋, 等. 2012. 基于WRF模式对青藏高原一次强降水的模拟[J]. 高原气象, 31(05): 1183-1191. |

黄海波, 陈春艳, 朱雯娜. 2011. WRF模式不同云微物理参数化方案及水平分辨率对降水预报效果的影响[J]. 气象科技, 39(5): 529-536. DOI:10.3969/j.issn.1671-6345.2011.05.001 |

刘奇俊, 胡志晋. 2001. 中尺度模式湿物理过程和物理初始化方法[J]. 气象科技, 9(2): 1-11. |

楼小凤, 胡志晋, 王鹏云, 等. 2003. 中尺度模式云降水物理方案介绍[J]. 应用气象学报, (S1): 49-59. |

史月琴, 楼小凤. 2006. 显式云物理方案的研究进展[J]. 气象科技, (5): 513-520. DOI:10.3969/j.issn.1671-6345.2006.05.001 |

王斌, 石燕, 吴涛, 等. 2008. 鄂西北夏季对流云降水微物理过程数值模拟[J]. 暴雨灾害, 27(1): 11-18. |

王洪, 尹金方, 王东海. 2014. 单双参云微物理方案对华南暴雨的模拟对比分析[J]. 高原气象, 33(5): 1341-1351. |

吴珊珊, 邹海波, 单九生. 2018. 不同积云和微物理方案对"麦德姆"台风登陆后路径的影响[J]. 暴雨灾害, 37(1): 41-47. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2018.01.006 |

尹金方, 王东海, 翟国庆. 2014. 区域中尺度模式云微物理参数化方案特征及其在中国的适用性[J]. 地球科学进展, 9(2): 238-249. |

余占猷.2016.利用DPR和GMI探测结果对东亚降水云的个例分析研究[D].中国科学技术大学 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10358-1016103655.htm

|

袁有林, 杨秀洪, 杨必华, 等. 2017. 不同初始场及其扰动对WRF模拟暴雨的影响[J]. 沙漠与绿洲气象, 11(1): 67-75. |

郑飒飒, 刘建西, 刘晓璐, 等. 2017. 西昌一次降雹过程的数值模拟研究[J]. 暴雨灾害, 36(5): 475-481. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2017.05.010 |

Lin Y L, Farley R D, Orville H D. 1983. Bulk parameterization of the snow field in a cloud model[J]. Journal of Climate and Applied Meteorology, 22(6): 1065-1092. DOI:10.1175/1520-0450(1983)022<1065:BPOTSF>2.0.CO;2 |

Min M, Wu W, Li C, et al. 2017. Developing the science product algorithm testbed for Chinese next-generation geostationary meteorological satellites: Fengyun-4 series[J]. Meteorol Res, 31(4): 708-719. DOI:10.1007/s13351-017-6161-z |

Morrison H, Thompson G, Tatarskii V. 2009. Impact of cloud microphysics on the development of trailing stratiform precipitation in a simulated squall line:Comparison of one-and two-moment schemes[J]. Monthly Weather Review, 137(3): 991-1007. DOI:10.1175/2008MWR2556.1 |

Reisner J, RaSmuSSen R M, Bruintjes R T. 1998. Explicit forecasting of supercooled liquid water in winter storms using the MM5 mesoscale model[J]. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 124(548): 1071-1107. DOI:10.1002/qj.49712454804 |

Rutledge S A, Hobbs P V. 1984. The mesoscale and microscale structure and organization of clouds and precipitation in midlatitude cyclones. Ⅻ: A diagnostic modeling study of precipitation development in narrow cold-frontal rainbands[J]. Journal of the Atmospheric Sciences, 41(20): 2949-2972. DOI:10.1175/1520-0469(1984)041<2949:TMAMSA>2.0.CO;2 |

Rutledge S A, Hobbs P. 1983. The mesoscale and microscale structure and organization of clouds and precipitation in midlatitude cyclones. Ⅷ: A model for the"seeder-feeder"process in warm-frontal rainbands[J]. Journal of the Atmospheric Sciences, 40(5): 1185-1206. DOI:10.1175/1520-0469(1983)040<1185:TMAMSA>2.0.CO;2 |

Tao W K, Shi J J, Chen S S, et al. 2011. The impact of microphysical schemes on hurricane intensity and track[J]. Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences, 47(1): 1-1. DOI:10.1007/s13143-011-1001-z |

Thompson G, Field P R, Rasmussen R M, et al. 2008. Explicit forecasts of winter precipitation using an improved bulk microphysics scheme. Part Ⅱ: Implementation of a new snow parameterization[J]. Monthly Weather Review, 136(12): 5095-5115. DOI:10.1175/2008MWR2387.1 |

Thompson G, Rasmussen R M, Manning K. 2004. Explicit forecasts of winter precipitation using an improved bulk microphysics scheme.Part Ⅰ:Description and sensitivity analysis[J]. Monthly Weather Review, 132(2): 519-542. DOI:10.1175/1520-0493(2004)132<0519:EFOWPU>2.0.CO;2 |

2019, Vol. 38

2019, Vol. 38