2. 南京信息工程大学 气象灾害省部共建教育部重点实验室, 南京 210044;

3. 中国电力科学研究院, 北京 100192

2. Key Laboratory of Meteorological Disaster of Ministry of Education, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044;

3. China Electric Power Research Institute, Beijing 100192

自1981年我国第一条全长595 km、从平顶山至武汉的500 kV高压输电线投入运行以来,已有东北、华北、华东、华中、西北、华南、西南7个跨省电网和山东、福建、新疆、海南、西藏5个独立省(区)电网相继投入运行,其中500 kV线路总长超过20 000 km。高压输电线通常架设在高海拔山区,受冻雨和过冷雾影响严重;当过冷却液滴凝附在电线上或湿雪冻结在电线上时就会形成电线积冰,电力、通讯部门则将其称为电线覆冰。电线积冰不仅会影响到输电网络正常运行,严重时还会造成绝缘子闪络、输电线舞动后断线、金具和绝缘子损坏、杆塔倾斜和倒塌等事故(胡毅, 2005, 2007)。龙立宏等(2006)针对2003—2005年我国发生的由覆冰引起的倒塔断线、冰闪及舞动等冰害事故,分析了几种不同冰害事故的形成过程及特点。杨靖波等(2008)对2008年造成国家电网公司系统电网严重冰雪灾害的气象条件和线路覆冰特征的分析发现,我国自330 kV和500 kV高压输电线布网以来,电线积冰灾害呈快速上升趋势,已严重影响到电网安全稳定运行。如2008年1月10日至2月2日,华南、西南、华中和华东地区先后4次遭受低温雨雪冰冻灾害,冰雪灾害天气持续时间长、影响范围广、危害程度大,全国有20个省市受到不同程度影响。然而,大范围积冰灾害并不常见,冬季高海拔山区因气温较低、水汽充足而成为积冰灾害多发区(Lamraoui et al., 2014;Neil et al., 2014),同时输电线路在这些地区密集架设使当地电线积冰灾害成为电力部门和学者关注的重点。

按照积冰形成的密度,积冰过程主要分为雨凇型、雾凇型和雨雾混合凇型3种类型。雨凇天气南方多于北方,而雾凇天气则是北方多于南方,且两种天气均表现为山区多于平原(张家诚,1991;李元鹏等,2010;王遵娅, 2011, 2014)。赵珊珊等(2010)分析揭示了1961—2008年我国冰冻天气的空间分布与气候变化特征,指出我国大部分地区冰冻天气发生频次减少,但强度增强。大气环流的组合性异常带来的冷空气不断侵入和大量水汽输送是造成大范围积冰天气的关键原因(李崇银等,2008;叶成志等,2009;陈孝明等,2015)。Bernstein(2000)研究了雨凇和雾凇型积冰过程中的气温、相对湿度、风速、风向和降水量等气象条件,指出雨凇型积冰出现的气象条件明显高于雾凇型积冰,而雨雾混合凇积冰出现的气象条件则较低。“融化过程”所形成的冻雨天气对近地冷层和暖层的高度、厚度和气温均有要求(Rauber et al., 2000),其导致的雨凇型积冰主要出现在平原地区,且频次较少,而“过冷却暖雨过程”所形成的冻毛毛雨天气对冷层和暖层的要求宽松,其常伴随着山区的雾凇型积冰使得雨雾混合凇积冰成为最为频发的一种积冰灾害(Gultepe et al., 2014),这种灾害对输电线路和通讯杆塔的安全威胁较大。

电线积冰的本质是过冷液滴碰冻到导线表面,液滴的数浓度、平均粒径和液水含量等物理参量的变化主导着积冰强度,其中雨强大小是影响雨凇型积冰强度的关键因子,冻雨的滴谱特征与层状云降水类似(Chen et al., 2011),过冷雾液水含量则决定了雾凇型积冰的强度,其雾滴谱特征与平流雾类似(Niu et al., 2012)。冻毛毛雨雨滴粒径远大于过冷云雾滴粒径,当其下落到近地面时,不仅能给电线积冰过程提供更多的过冷水,还会影响近地面过冷雾的微物理过程(杨洁帆等,2007),从而间接影响电线积冰。对冻雨积冰过程的模拟,学者们早期主要使用经验化积冰模型对积冰量进行估算。Szilder(1994)提出了一个考虑冰柱出现的积冰模式,利用综合分析和随机理论得到冻雨积冰的大小和形状。Jones(1998)则建立了一个比较简单的冻雨积冰模式,主要考虑垂直方向下落的雨滴和由于风的影响吹来的雨滴。然而,冻雨积冰量的大小主要取决于碰冻在导线表面过冷雨滴的多少(Makkonen,1998),仅通过经验化的积冰模型无法准确描述过冷雨滴碰冻在导线表面的全过程。而对于过冷雾积冰过程的模拟研究相对成熟,如Makkonen(1984;2000)给出了考虑过冷液滴碰撞率、捕获率和冻结率3方面特性的积冰模型,该模型能很好地描述冰厚的变化特征,并得到了许多学者认可。Drage和Hauge(2008)以及Nygaard等(2011)使用该积冰模型对发生在山区的电线积冰过程进行了模拟,并与实测值比对得到了较好模拟效果。

综上可知,过冷雾积冰模型与液滴的微物理特征密切相关,而冻毛毛雨的出现一方面会增加大气中过冷液水的含量,提高其对积冰增长的贡献,另一方面则会影响过冷云雾的微物理特征,进而改变过冷云雾对积冰增长的贡献,仅通过该模型无法对山区雨雾共生天气下的积冰过程进行模拟。为此,本文通过探讨山区积冰过程中过冷雾和冻毛毛雨的发生特征,探讨冻毛毛雨和过冷雾共存对积冰过程的影响,最后通过积冰物理模型实现对山区雨雾共生天气过程中积冰厚度的准确模拟,为气象部门有针对性地开展电线积冰预警和灾情评估以及电力部门开展决策服务提供参考依据。

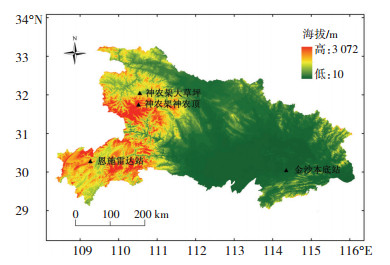

1 资料与方法2008年和2009年冬季,受国家科技支撑计划项目资助,在湖北恩施雷达站(109.27°E,30.28°N;海拔高度1 722 m)、咸宁金沙本底站(114.21°E,29.63°N;海拔高度751 m)和神农架大草坪(110.33°E,31.63°N;海拔高度2 593 m),针对电线积冰和云雾降水,连续进行了2期外场综合观测试验(贾然等,2010;Niu et al., 2012)。另外,2012—2016年冬季在恩施雷达站、金沙本底站和神农架神农顶(110.31°E,31.45°N;海拔高度3 100 m)连续进行了5期电线积冰外场观测试验,7期外场观测中共得到30次持续时间超过24 h的完整电线积冰过程。上述4个观测站分布见图 1,4站分别位于湖北省西南、东南和西部的中高海拔山区,基本覆盖了湖北省3个主要重冰区(Zhou et al., 2013;黄俊杰等,2015),其中西南和东南地区是葛洲坝电厂、三峡电站输电工程和西电东送线路的密集分布区,代表冷锋云系和西南暖湿气流共同作用下的山区积冰过程,而西部神农架地区则是高海拔山区积冰的典型代表。

|

图 1 2008—2009年冬季以及2012—2016年冬季湖北各次电线积冰外场试验观测站点分布图 Fig. 1 Distribution map of observation stations in the several field wire icing tests in Hubei during winter period from 2008 to 2009 and 2012 to 2016. |

观测内容主要包括积冰照片、厚度和重量、云量、天气现象以及常规气象要素等。其中,2008年和2009年冬季的积冰观测为每1 h一次,2012—2016年冬季积冰观测为每6 h一次,积冰照片在冰厚观测的同时进行拍摄,每一积冰过程在冰厚达到最大时段进行1~2次冰重称量。2008年和2009年冬季利用FM-100雾滴谱仪和Parsivel雨滴谱仪对过冷雾和冻毛毛雨的微物理特征参量进行观测,具体观测设计见Zhou等(2013)发表的论文。常规气象要素(气温、气压、湿度和风)的时间分辨率为1 h。

本文对过冷雾和冻毛毛雨所形成冰厚的变化率进行了模拟,模拟均采用基于过冷液滴碰撞率、捕获率和冻结率的物理模型(Makkonen,1984),即

| $ \frac{\mathrm{d} M}{\mathrm{d} t}=\alpha_{1} \alpha_{2} \alpha_{3} w υ A $ | (1) |

其中,dM为单位时间的积冰量,dt为单位时间;α1、α2、α3分别为碰撞率、捕获率、冻结率;υ为有效粒子速度(近似认为是风速);w为液滴群含水量;A为有效积冰横截面。在分析电线积冰物理模型中关键模拟参量的分布特征及其主要影响要素的基础上,结合过冷雾和冻毛毛雨对冰厚的影响,对2008年和2009年冬季的3次积冰过程(表 1)进行模拟,其中对冻毛毛雨积冰的模拟只选择超过1 h的持续性过程,积冰过程的宏微观物理特征见Zhou等(2013)发表的论文。尽管小滴在碰撞过程中可能会出现反弹作用,但一般认为反弹的部分对积冰质量贡献很小,可以忽略,所以模拟过程中α2通常可认为是常数1,同时考虑冰厚增长对雾滴和雨滴α1与α3的影响,实现对雨雾共生天气积冰厚度归一化模拟。

|

|

表 1 2009—2010年湖北观测试验点3次积冰过程概况(引自Niu等,2012) Table 1 Survey of three wire icing cases in the field observation tests in Hubei from 2009 to 2010 (adapted from Niu et al., 2012). |

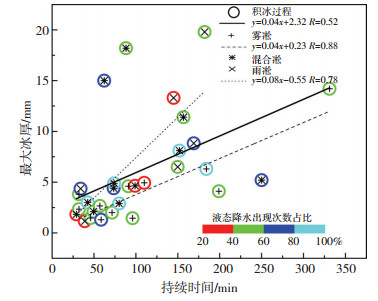

平原地区的冻雨过程和中高海拔山区的冻毛毛雨和过冷雾过程是导致电线积冰的主要天气(Makkonen and Ahti, 1995;Ikeda et al., 2007)。冻雨的持续时间相对较短,但雨强相对较强,产生积冰的密度较大,而过冷雾的持续时间较长,雨强较弱甚至无降水出现,产生积冰的密度较小。图 2给出上述7 a湖北观测试验站点30次雾凇、混合凇和雨凇积冰过程持续时间与过程最大冰厚的相关特征以及有液态降水出现次数占观测次数的百分比。从中看到,不论哪种积冰类型,山区积冰过程的持续时间与其可形成的最大冰厚呈正相关关系,相关系数达到0.52,山区积冰增长速度通常小于平原地区的过程,持续时间长是其重要特征和致灾属性(Jasinski et al., 1998;Frohboese and Anders, 2007)。雾凇积冰个例中最大冰厚随持续时间增加而增大的速度与所有个例中两者的关系类似,且相关性更好,相关系数达0.88;雨凇积冰个例中两者的相关系数也能达到0.78,但拟合曲线的斜率约为雾凇积冰个例的2倍,这表明持续时间决定了雾凇和雨凇积冰最大冰厚值,且受冻毛毛雨影响所形成的雨凇积冰冰厚增加速度显著强于雾凇积冰。而混合凇积冰个例由于受过冷雾和冻毛毛雨的交替影响较大,使得其最大冰厚与持续时间的相关关系不稳定。

|

图 2 湖北地区30次积冰过程中雾凇、混合凇和雨凇三种类型积冰过程持续时间与最大冰厚的相关特征以及液态降水的观测占比(单位: %) Fig. 2 Relationship between maximum ice depth and icing duration and the ratio (unit: %) of liquid precipitation occurring numbers to total observed numbers for the 30 wire icing cases of rime-typed, glaze-typed and mixed-typed occurred in Hubei. |

将整个积冰过程中有降水发生的观测时段占总观测时段的比值统计为液态降水出现次数的占比(以下简称液态降水占比)。从图 2中可见,不论哪种类型的积冰过程液态降水占比均在20%以上,且平均占比能达到总观测次数的57%,这表明冻毛毛雨间歇性发生是山区积冰过程的一个典型特征,这与山区雾过程的观测结果类似(吴兑等,2004)。同时,进一步分析不同积冰类型中液态降水占比发现,雨凇个例中液态降水占比最低,冻毛毛雨发生时次最为集中;而混合凇积冰个例中液态降水占比最高,冻毛毛雨发生时次最为分散。

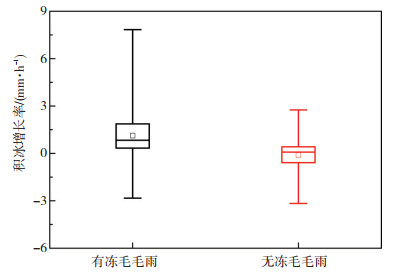

进一步对比有无冻毛毛雨出现观测时次冰厚增长率的箱线图(图 3)可知,冻毛毛雨的发生并不能保证冰厚增长率为正值,两种情形下均出现了冰厚融化、破碎脱落的现象,但无冻毛毛雨发生时冰厚增长率为负值的观测时次是有冻毛毛雨时的2.5倍,冻毛毛雨主要出现在冰厚增长期。同时,冻毛毛雨的出现使得该观测时次的冰厚增长率能达到7.83 mm·h-1的最大值,且75%以上的观测时次冰厚增长率为正值,平均冰厚增长率为1.26 mm·h-1;而对于无冻毛毛雨的观测时次,冰厚增长率较平均的分布在以0为中心的-3~3 mm·h-1之间,平均冰厚增长率为-0.11 mm·h-1,过冷雾影响下冰厚以平稳变化为主,不会出现爆发性增长现象。

|

图 3 湖北地区30次积冰过程中有无冻毛毛雨出现时的冰厚增长率分布 Fig. 3 Distribution of growth rate of ice thickness during freezing drizzle and no-precipitation periods for the 30 wire icing processes occurred in Hubei. |

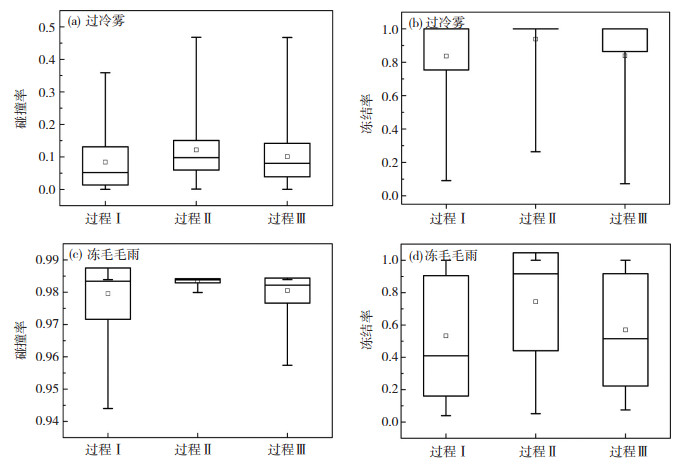

上节从宏观特征上给出了过冷雾和冻毛毛雨对积冰过程的不同影响,那么,如何从积冰形成的物理机制上揭示这一差异性影响的原因,则需要定量判断过冷雾和冻毛毛雨滴是否碰撞并冻结在了导线上。因此,本节利用2008年和2009年冬季湖北省3次积冰过程中云雾降水的微物理特征观测资料,分析过冷雾和冻毛毛雨滴碰撞率(α1)和冻结率(α3)的分布特征及其与关键物理参量之间的相关特征。

图 4给出3次积冰过程中过冷雾和冻毛毛雨滴的α1和α3分布特征。从中看出,α1和α3表现出相反的分布规律,其中过冷雾的α1 (图 4a)大部分在0.15以下,均值为0.1左右,而α3 (图 4b)则大部分在0.9以上,均值大于0.8,过冷雾滴101μm量级的粒径使得其受绕流作用影响,无法碰撞到导线上,同时较小的体积让其更易全部冻结在导线上(Farzaneh,2008);冻毛毛雨的α1 (图 4c)则接近1,而α3 (图 4d)的大小尽管分布范围最大(超过75%数值分布在了0.2~1范围内),但均值仍在0.6左右,冻毛毛雨滴101 mm量级的粒径使得其基本都能碰撞到导线上,同时雨滴也易随导线流下形成冰柱(Makkonen,2000),进而导致直接贡献于冰厚增长的雨滴比例偏低。可见,尽管仅分析了3次积冰过程的关键模拟参量,但仍能清晰地揭示α1和α3的分布特征,由于积冰厚度模拟是通过多个参量相乘得到,所以过冷雾极低的α1使得其在类似情景下对冰厚增长的贡献显著低于冻毛毛雨。

|

图 4 2008年和2009年冬季湖北省3次积冰过程(过程Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)过冷雾(a, b)和冻毛毛雨(c, d)的碰撞率(a, c)和冻结率(b, d)的分布特征 Fig. 4 Distribution of (a, c) collision efficiency and (b, d) accretion efficiency during (a, b) supercooled fog and (c, d) freezing drizzle periods for the three wire icing cases occurred in winter of 2008 and 2009 in Hubei. |

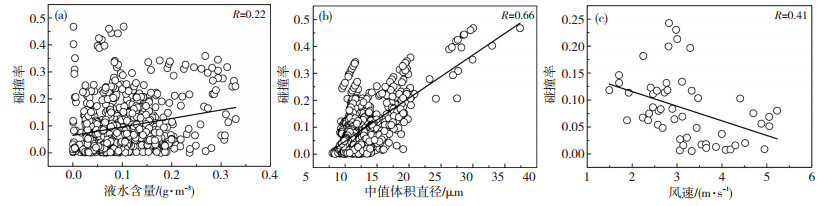

为了进一步探讨影响过冷雾积冰过程的关键物理量,图 5给出液水含量(Clw)、中值体积直径(Dmv)和风速(V)与显著抑制过冷雾积冰增长的模拟参量即碰撞率(α1)之间的相关特征。从中看出,影响过冷雾积冰的关键物理量依次为Dmv、V和Clw,与α1的相关系数分别为0.66、0.41和0.22。过冷雾滴群粒径的大小对α1的影响最大(图 5b),尤其是Dmv>15 μm后,Dmv的增大会显著增加α1的数值,这与对瑞士风力发电厂过冷雾积冰过程的分析结果类似(Davis et al., 2014);而V的增大则会减少α1值(图 5c),尤其是当V>3.5 m·s-1后,α1的均值基本维持在0.1以下,仅有少量过冷雾滴会碰撞到导线上;而Clw与α1的相关性最差(图 5a),即使其大于0.2 g·m-3时,α1也主要分布在0.3以内,这表明山区积冰过程过冷雾液水含量增加主要依靠液滴个数增加和粒子群整体粒径增大,通过碰并增长过程形成更多大滴进而显著增加液水含量的机制较弱,这也与本文对过冷雾微物理特征的研究一致(Zhou et al., 2013)。

|

图 5 2008年和2009年冬季湖北省3次积冰过程过冷雾积冰中液水含量(a,单位: g·m-3)、中值体积直径(b,单位: μm)和风速(c,单位: m·s-1)分别与碰撞率的相关特征 Fig. 5 Relationship between collision efficiency and (a) liquid water content (unit: g·m-3), (b) median volume diameter (unit: μm) and (c) wind speed (unit: m·s-1), respectively, during the supercooled fog periods for the three wire icing cases occurred in winter of 2008 and 2009 in Hubei. |

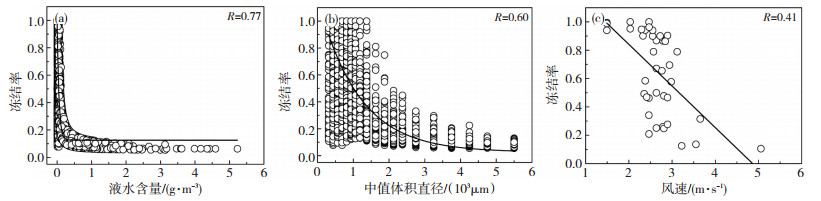

而对于冻毛毛雨过程而言,冻结率(α3)的大小是抑制冰厚增长的关键参量,图 6给出2008年和2009年冬季湖北3次积冰过程Clw、Dmv、V与α3之间的相关特征。从中看到,随着Clw (图 6a)和Dmv (图 6b)的增加,α3均表现出随其呈指数递减的变化特征,相关系数分别为0.77和0.60。当Clw>0.5 g·m-3时,α3维持在0.2以下,此时与之对应的雨滴大小约为3.5 mm;而当Clw和Dmv均较小时,α3会分布在0~1的范围内,冻毛毛雨积冰模拟的不确定性较大。同样,较大的风速也会抑制α3的大小(图 6c),当风速为2.5~3 m·s-1时,α3的不确定性较大,主要分布在0~1的范围内;风速小于该数值范围时,α3大于0.9,雨滴基本都能冻结在导线上;而风速大于该数值范围时,α3在0.3以下,显著低于其平均值大小。

|

图 6 2008年和2009年冬季湖北省3次积冰过程冻毛毛雨积冰中液水含量(a,单位: g·m-3)、中值体积直径(b,单位: μm)和风速(c,单位: m·s-1)分别与冻结率的相关特征 Fig. 6 Relationship between accretion efficiency and (a) liquid water content (unit: g·m-3, (b) median volume diameter (unit: μm) and (c) wind speed (unit: m·s-1), respectively, during the freezing drizzle periods for the three wire icing cases occurred in winter of 2008 and 2009 in Hubei. |

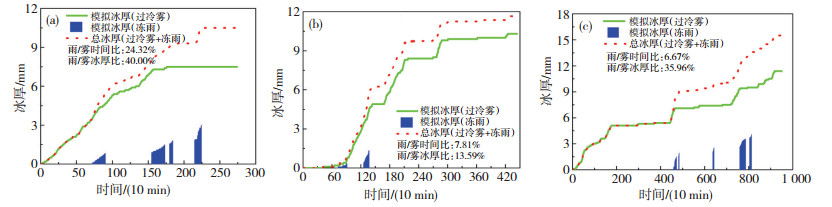

图 7给出上述3次积冰过程(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)中过冷雾、冻毛毛雨以及过冷雾与冻毛毛雨两者共同作用下模拟冰厚的变化特征。从中看到,过冷雾积冰表现出分阶段增长的变化特征,过程Ⅰ(图 7a)在积冰过程中出现了3次共200 h左右的冰厚显著增长,增加量约为10.5 mm;过程Ⅱ(图 7b)在积冰过程中出现了160 h的冰厚显著增长,增加量约为7.3 mm;而过程Ⅲ(图 7c)则出现了3次冰厚显著增长,增加量约为10.0 mm,冰厚的显著增长期主要发生在积冰的初期,且增长期冰厚的变化占到过程冰厚总量的90%以上,这主要是受过冷雾滴碰撞率的限制,积冰初期的导线直径为整个过程中最小的,许多粒径较小的雾滴可以碰撞到导线上,而随着积冰厚度的增加,导线整体直径出现显著变大,过冷雾滴粒径与之差值也明显增大,使得原先可以碰撞到导线上的过冷雾滴无法再碰撞到导线上,这也是积冰过程后期冰厚主要表现为相对稳定,增加不明显的主要原因,除非在积冰过程后期再出现一次更强的过冷雾过程,并有更多的大雾滴存在,类似积冰过程Ⅰ(贾然等,2010),才能使得冰厚再次出现持续增加。

|

图 7 2008年和2009年冬季湖北省3次积冰过程(a.过程Ⅰ;b.过程Ⅱ;c.过程Ⅲ)中过冷雾、冻毛毛雨和两者共同作用下模拟冰厚(单位: mm)的时间变化特征 Fig. 7 Comparison on temporal variations of ice thicknesses (unit: mm) obtained from simulation of supercooled fog, freezing drizzle and both combined for the three wire icing cases, i.e. (a) caseⅠ, (b) caseⅡand (c) caseⅢ, occurred in winter of 2008 and 2009 in Hubei. |

对于冻毛毛雨形成的积冰模拟,可清楚地看到没有冰厚长时间维持的现象出现,尽管冻毛毛雨滴的冻结率明显小于碰撞率,但雨滴更大的体积和更多的液水含量能够保证足够多的液水冻结在导线上,显著促进冰厚的增加。

进一步统计分析冻毛毛雨和过冷雾持续时间的比值以及两者模拟冰厚的比值发现,对于冻毛毛雨偏弱的过程Ⅱ和过程Ⅲ,冻毛毛雨形成积冰的效率约为过冷雾的2倍,而对于冻毛毛雨较强的过程Ⅰ,其成冰效率能达到过冷雾的6倍以上。同时,冻毛毛雨的发生使得该时段模拟冰厚的增长率显著增加,冰厚的迅速增大会进一步降低过冷雾滴的碰撞率,进而抑制过冷雾的积冰效率,冻毛毛雨的发生对过冷雾积冰存在负反馈机制。

6 结论与讨论本文利用2008—2016年冬季湖北恩施雷达站、金沙本底站、神农架大草坪和神农顶观测得到的30次完整电线积冰过程观测资料,基于电线积冰物理模型对过冷雾和冻毛毛雨影响下的碰撞率和捕获率进行了研究,并对考虑两者共同作用下的积冰过程进行了模拟,得到如下几点结论。

(1) 山区积冰的持续时间决定了其过程最大冰厚的大小,两者呈正相关关系,相关系数为0.52,其中雨凇积冰厚度的增速则表现为最大。超过5成的观测时次中有冻毛毛雨出现,且冻毛毛雨的发生时次在雨凇过程最集中,而在混合凇过程最分散。

(2) 冻毛毛雨的出现可能导致冰厚爆发性增长,出现7.83 mm· h-1的最大值,平均冰厚增长率为1.26 mm·h-1;而无冻毛毛雨的时段冰厚以平稳变化为主,增长率主要分布在-3~3 mm·h-1区间内,平均冰厚增长率为-0.11 mm·h-1。

(3) 碰撞率(α1)是抑制过冷雾积冰的主要参量,其均值为0.1左右,过冷雾的中值体积直径(Dmv)对α1的影响最大,当其大于15 μm时,Dmv的增大会显著增加α1;风速(V)的增大则会减少α1的数值,当其大于3.5 m·s-1时,α1的均值基本维持在0.1以下;液水含量(Clw)与α1的相关性最弱。而冻结率(α3)则是抑制冻毛毛雨积冰的主要参量,其均值为0.6左右,冻毛毛雨的Dmv、V、Clw均与α3为负相关关系,且α3数值的分布范围广(0~1),不确定性较大。

(4) 过冷雾积冰表现出分阶段增长的变化特征,增长期冰厚的变化占到过程冰厚总量的90%以上;冻毛毛雨积冰则表现为持续增长的变化特征,其成冰效率为过冷雾的2倍以上,且对过冷雾积冰存在负反馈机制。

本文对雨雾共生天气下积冰模型关键参量的研究,虽然有助于揭示山区积冰爆发性增长过程的物理成因,增强相关部门对山区冰灾的应对能力,但由于积冰属性主要通过人工观测得到,其时间分辨率较低,与云雾降水宏微观物理量观测资料不匹配,这些问题还有待于今后利用自动化积冰观测设备进一步研究积冰对云雾降水物理量变化的响应来解决。

陈孝明, 胡淼, 黄俊杰. 2015. 湖北省电线积冰日数气候特征与大气环境异常的关系研究[J]. 暴雨灾害, 34(3): 260-267. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2015.03.009 |

胡毅. 2005. 输电线路大范围冰害事故分析及对策[J]. 高压电技术, 31(4): 14-15. |

胡毅. 2007. 输电线路运行故障分析与防治[M]. 北京: 中国电力出版社.

|

贾然, 牛生杰, 李蕊. 2010. 鄂西电线积冰微物理特征的观测研究[J]. 气象科学, 30(4): 481-486. DOI:10.3969/j.issn.1009-0827.2010.04.008 |

黄俊杰, 周悦, 阮羚. 2015. 湖北省地形因子对电线积冰的影响研究[J]. 暴雨灾害, 34(3): 254-259. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2015.03.008 |

李崇银, 扬辉, 顾薇. 2008. 中国南方雨雪冰冻异常天气原因的分析[J]. 气候与环境研究, 13(2): 113-122. |

李元鹏, 赵逸舟, 江远安, 等. 2010. 新疆电线积冰的特性、时空分布及气象条件分析[J]. 沙漠与绿洲气象, 4(5): 20-23. DOI:10.3969/j.issn.1002-0799.2010.05.005 |

龙立宏, 胡毅, 李景禄, 等. 2006. 输电线路冰害事故统计分析及防治措施研究[J]. 电力设备, 7(12): 26-28. |

王遵娅. 2011. 中国冰冻日数的气候及变化特征分析[J]. 大气科学, 35(3): 411-421. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2011.03.03 |

王遵娅. 2014. 近50年中国大范围持续性冰冻天气过程的变化特征[J]. 高原气象, 33(1): 179-189. |

吴兑, 邓雪娇, 叶燕翔, 等. 2004. 南岭大瑶山浓雾雾水的化学成分研究[J]. 气象学报, 62(4): 476-485. DOI:10.3321/j.issn:0577-6619.2004.04.010 |

杨洁帆, 雷恒池, 胡朝霞, 等. 2007. 层状云数值模式与实际观测研究[J]. 气候与环境研究, 12(5): 619-628. DOI:10.3969/j.issn.1006-9585.2007.05.004 |

杨靖波, 李正, 杨风利, 等. 2008. 2008年电网冰灾覆冰及倒塔特征分析[J]. 电网与水力发电进展, 24(4): 4-8. DOI:10.3969/j.issn.1674-3814.2008.04.002 |

叶成志, 吴贤云, 黄小玉. 2009. 南省历史罕见的一次低温雨雪冰冻灾害天气分析[J]. 气象学报, 67(3): 488-500. DOI:10.3321/j.issn:0577-6619.2009.03.016 |

张家诚. 1991. 中国气候总论[M]. 北京: 气象出版社.

|

赵珊珊, 高歌, 张强, 等. 2010. 中国冰冻天气的气候特征[J]. 气象, 36(3): 34-38. |

Bernstein B C. 2000. Regional and local influences on freezing drizzle, freezing rain, and ice pellet events[J]. Weather Forecast, 15(5): 485-508. DOI:10.1175/1520-0434(2000)015<0485:RALIOF>2.0.CO;2 |

Chen B J, Hu W, Pu J P. 2011. Characteristics of the raindrop size distribution for freezing precipitation observed in southern China[J]. J Geophys Res, 116. |

Davis N, Hahmann A N, Clausen N-E, et al. 2014. Forecast of icing events at a wind farm in Sweden[J]. J Appl Meteor Climatol, 53(2): 262-281. DOI:10.1175/JAMC-D-13-09.1 |

Drage M A, Hauge G. 2008. Atmospheric icing in a coastal mountainous terrain: measurements and numerical simulations, a case study[J]. Cold Reg Sci Technol, 53(2): 150-161. DOI:10.1016/j.coldregions.2007.12.003 |

Farzaneh M. 2008. Atmospheric Icing of Power Networks[M]. Quebec: Springer.

|

Frohboese P, Anders A. 2007. Effects of icing on wind turbine fatigue loads[J]. J Phys Conf Ser, 75(1): 1-13. DOI:10.1088/0031-8949/75/1/001 |

Gultepe I, Isaac G A, Joe P, et al. 2014. Roundhouse (RND) mountain top research site: Measurements and uncertainties for winter alpine weather conditions[J]. Pure Appl Geophys, 171(1-2): 59-85. DOI:10.1007/s00024-012-0582-5 |

Ikeda K, Rasmussen R M, Hall W D, et al. 2007. Observations of Freezing Drizzle in Extratropical Cyclonic Storms during IMPROVE-2[J]. J Atmos Sci, 64(9): 3016-3043. DOI:10.1175/JAS3999.1 |

Jasinski W, Noe S, Selig M, et al. 1998. Wind turbine performance under icing conditions[J]. J Sol Energy Eng, 120(1): 319-333. |

Jones K F. 1998. A simple model for freezing rain ice loads[J]. Atmos Res, 46(1-2): 87-97. DOI:10.1016/S0169-8095(97)00053-7 |

Lamraoui F, Fortin G, Benoit R, et al. 2014. Atmospheric icing impact on wind turbine production[J]. Cold Reg Sci Technol, 100: 36-49. DOI:10.1016/j.coldregions.2013.12.008 |

Makkonen L. 1984. Modeling of ice accretion on wires[J]. J Appl Meteor, 23(6): 929-939. DOI:10.1175/1520-0450(1984)023<0929:MOIAOW>2.0.CO;2 |

Makkonen L. 1998. Modeling power line icing in freezing precipitation[J]. Atmos Res, 46(1-2): 131-142. DOI:10.1016/S0169-8095(97)00056-2 |

Makkonen L. 2000. Models for the growth of rime, glaze, icicles and wet snow on structures[J]. Phil Trans R Soc Lond A, 358(1776): 2913-2939. DOI:10.1098/rsta.2000.0690 |

Makkonen L, Ahti K. 1995. Climatic mapping of ice loads based on airport weather observations[J]. Atmos Res, 36(3-4): 185-193. DOI:10.1016/0169-8095(94)00034-B |

Neil D, Hahmann A N, Clausen N E. 2014. Forecast of icing events at a wind farm in Sweden[J]. J Appl Meteorol Climatol, 53(2): 262-281. DOI:10.1175/JAMC-D-13-09.1 |

Niu S J, Zhou Y, Jia R, et al. 2012. The microphysics of ice accretion on wires:Observations and simulations[J]. Sci China Earth Sci, 55(3): 428-437. DOI:10.1007/s11430-011-4325-8 |

Nygaard B E K, Kristjánsson J E, Makkonen L. 2011. Prediction of in-cloud icing conditions at ground level using the WRF model[J]. J Appl Meteor Climatol, 50(12): 2445-2459. DOI:10.1175/JAMC-D-11-054.1 |

Rauber R M, Olthoff L S, Ramamurthy M K, et al. 2000. The relative importance of warm rain and melting processes in freezing precipitation events[J]. J Appl Meteor, 39(7): 1185-1195. DOI:10.1175/1520-0450(2000)039<1185:TRIOWR>2.0.CO;2 |

Szilder K. 1994. Simulation of ice accretion on a cylinder due to freezing rain[J]. J Glaciol, 40(136): 586-594. DOI:10.1017/S0022143000012478 |

Zhou Y, Niu S J, Lü J J. 2013. The influence of freezing drizzle on wire icing during freezing fog events[J]. Adv Atmos Sci, 30(4): 1053-1069. DOI:10.1007/s00376-012-2030-y |

2019, Vol. 38

2019, Vol. 38