2017年8月19日第二次青藏高原综合科学考察启动,这次科学考察研究旨在进一步揭示青藏高原环境变化机理,优化生态安全屏障体系,将对推动青藏高原可持续发展、推进国家生态文明建设、促进全球生态环境保护产生十分重要的影响(姚檀栋等,2017a)。雅鲁藏布江地处青藏高原腹地,由西向东横贯西藏南部,整个雅鲁藏布江河谷构成青藏高原“低槽”部分,该流域对全球气候变化极其敏感和脆弱(张小侠,2011)。青藏高原及其周边山脉不仅孕育了包括雅鲁藏布江在内的大量河流,也是亚洲10多条重要河流的水源地,被誉为“亚洲水塔”(Xu et al., 2008)。全球气候变暖已是不争的事实。IPCC (2013)指出,全球气温在1951—2010年间上升了0.6 ℃,来自温室气体的贡献达0.5~1.3 ℃。气候变暖正在使青藏高原的气温、湿度、降水、冻土层及冰雪冻融等气象水文条件发生明显变化(吴国雄等,2013;Yao et al., 2013;李红梅和李林,2015)。近30 a来,气候变暖极大地改变了多圈层的水循环过程(Lutz et al., 2014),最典型的如高原冰川退缩(Bolch et al., 2012)、高原湖泊扩张(Zhang et al., 2017)、高原冻土退化(Li et al., 2012)、高原东部空中水汽含量增加(Lu et al., 2015)等。国内外针对雅鲁藏布江流域降水变化等相关领域开展了诸多专题研究,并取得大量有价值的科研成果,但相关回顾总结工作较少。为了加强雅鲁藏布江流域降水机理研究、提高预报预测水平,本文从该流域降水时空分布特征、空中水汽密度垂直变化、水汽通道特征以及降水未来变化趋势等方面,对国内外近30 a以来的相关研究成果进行了回顾性总结,期望在为今后进一步认识气候变暖背景下雅鲁藏布江流域降水变化规律、了解高寒地区水文循环与水资源演变特征、合理开发利用高原地区水资源提供参考。

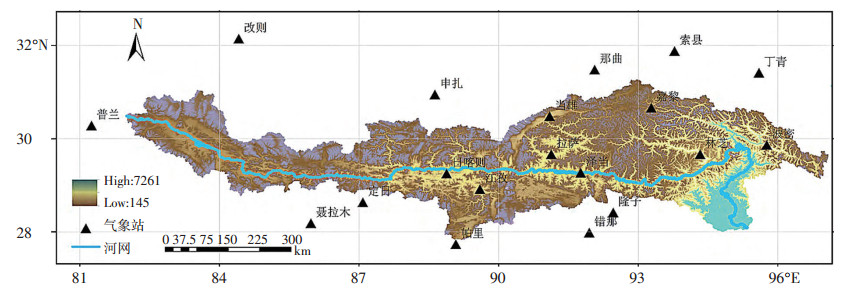

1 雅鲁藏布江及其流域概貌雅鲁藏布江是中国最长高原河流,也是世界上著名高海拔河流,平均海拔4 000 m以上,发源于日喀则地区仲巴县与阿里地区普兰县交界处的杰玛央宗冰川,干流全长2 057 km,由西向东贯穿西藏南部(图 1),在派镇附近转向东北,在其五大支流之一的帕隆藏布江汇入其中后又急转向南,形成著名雅鲁藏布江大拐弯,经墨脱县巴昔卡乡进入印度并改称布拉马普特拉河(刘湘伟,2015)。该流域水量丰富、水位落差大,是西藏主要的水汽通道和淡水来源(姚檀栋等,2017b)。雅鲁藏布江流域(82°00′—97°07′E、28°00′—31°16′N)面积24.2×104km2,东西最长约1 500 km,南北最宽约290 km,平均宽度约166 km。其东北部以岗底斯、念青唐古拉、倾多拉诸山脉与藏北内流水系区及怒江上游的高原峡谷过渡区相连;东边的伯舒拉岭与怒江相邻;西南与尼泊尔接壤,南面与藏南诸河分界。其流域呈东西向狭长柳叶状,行政区域涉及阿里、日喀则、山南、拉萨、那曲、林芝、昌都等7个地(市)(邵骏等,2010;刘江涛等,2018)。由于该流域地形复杂多样、起伏高差大,目前气象观测站点分布相对稀疏(图 1)。

|

图 1 雅鲁藏布江流域地形及气象站点分布(摘自刘江涛等,2018) Fig. 1 The distribution of topography and meteorological stations in the Yarlung Zangbo River basin (adapted from Liu et al., 2018) |

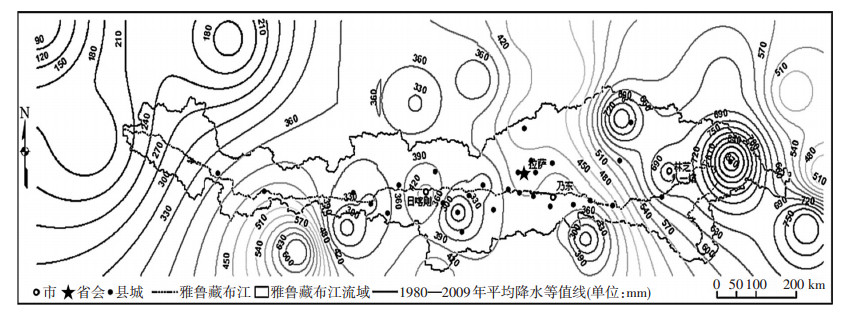

雅鲁藏布江流域几乎包含所有干湿分布类型,自下游至上游可分为极湿润带(多雨带)、湿润和半湿润带、半干旱和干旱带(张小侠,2011;刘湘伟,2015)。该流域降水主要受孟加拉湾暖湿气流影响,不同地段降水量差异明显,如地处其下游段的墨脱县年降水量约3 500 mm,中游段米林县约600 mm、日喀则市约420 mm,中游上段拉孜县约310 mm、仲巴县约280 mm,其降水梯度变化明显(图 2)。流域年降水量的60%~90%主要集中在6—9月(高建锋等,1993;聂宁等,2012)。流域年水面蒸发量约1 250 mm,拉孜段以上在1 200~1 400 mm之间,地处中段的拉孜、拉萨、泽当、朗县为年水面蒸发量超过1 600 mm的高值区,下游段年水面蒸发量在1 000 mm以下。该流域暴雨主要发生海拔较低的下游峡谷地区,最大年降水量与最大洪峰流量大多出现在7—8月(刘湘伟,2015)。西藏高原大到暴雨日数最多区域为沿雅鲁藏布江河谷中下游地区和怒江流域,其向南和向西北逐渐减少,沿江的日喀则也是暴雨高频区(卓嘎,2006;林志强等,2014)。

|

图 2 1978—2009年雅鲁藏布江流域平均年降水量(单位: mm)空间分布(摘自聂宁等,2012) Fig. 2 Spatial distribution of average annual precipitation (unit: mm) over the Yarlung Zangbo River basin during 1978—2009 (adapted from Nie et al., 2012) |

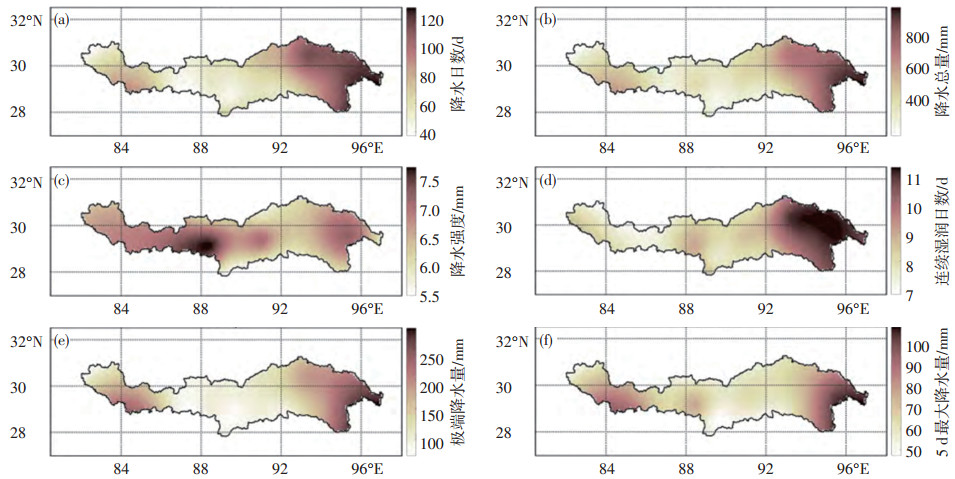

雅鲁藏布江流域极端降水指标,如降水日数(RD)、降水总量(PRCPTOT)、连续湿润日数(CWD)、降水强度(SDII)、5 d最大降水量(RX5day)、极端降水量(R95p)等,呈现从流域东部向西部逐渐递减分布(图 3),且在流域中部地区偶尔出现区域性高值中心(张小侠,2011;刘江涛等,2018)。其空间分布特征表明,近年来东部湿润地区暴雨事件可能更加频繁、洪涝灾害更加严重,西部地区则从相对干旱逐渐变得相对湿润(You et al., 2007)。各极端降水指标都表现出相似空间分布,说明雅鲁藏布江流域极端降水事件主要发生在流域东部地区,与该流域年平均降水量空间分布一致(图 3)。

另从雅鲁藏布江流域旱涝频数和频率分布看,其中游地区初夏旱几率明显多于初夏涝,盛夏涝几率明显多于盛夏旱;初夏旱出现几率明显多于盛夏旱,初夏涝几率却少于盛夏涝(黄晓清和胡初阳,2002)。

|

图 3 1973—2016年雅鲁藏布江流域极端降水指标空间分布(摘自刘江涛等,2018) (a)降水日数(RD);(b)降水总量(PRCPTOT);(c)降水强度(SDII);(d)连续降水日数(CWD);(e)极端降水量(R95p);(f) 5 d最大降水量(RX5d) Fig. 3 Spatial distribution for extreme precipitation indices including (a) days of precipitation (RD), (b) annual total wet-day precipitation (PRCPTOT), (c) precipitation intensity (SDII), (d) consecutive wet days (CWD), (e) very wet days (R95p) and (f) maximum precipitation of consecutive 5-days (RX5d) in the Yarlung Zangbo River basin from 1973 to 2016 (adapted from Liu et al., 2018) |

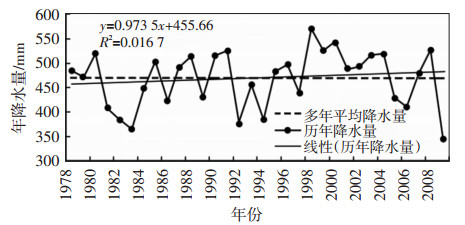

自1978年以来,雅鲁藏布江流域年平均降水量以7.935 mm·(10 a)-1的速度呈现缓慢的增加趋势(图 4)。全流域降水量变化状况大致分为3个阶段: 1978—1991年,该流域年平均降水量在其多年平均值上下振荡,无显著变化趋势;1992—1999年,该流域年平均降水量以21.2 mm·a-1的速度呈线性增长;2000—2009年,该流域年平均降水量以-11.92 mm·a-1的速度呈线性下降(聂宁等,2012)。大到暴雨日数从1980—2011年有非显著性减少趋势,在1998年前后发生突变,1998年前呈增加趋势,之后呈减少趋势,降水季节分布呈单峰型,峰值出现在7月(林志强等,2014)。雅鲁藏布江流域暴雨在1971—2012年的30 a存在3~6 a显著性周期变化,以5 a周期信号最强(杨勇等,2013a)。而1960—2007年雅鲁藏布江中游地区汛期降水量存在准14 a和准2 a周期振荡,其中日喀则和江孜站以准14 a周期为主,而拉萨和江孜站以准2 a周期为主(黄晓清等,2010)。相对于降水年际变化,雅鲁藏布江流域气温则表现出明显上升趋势,1978—2009年32 a间其年平均气温上升了约2.2 ℃,增加幅度达到0.489 ℃·(10 a)-1,且通过0.01显著性水平检验(聂宁等,2012)。我国珠穆朗玛峰区域(包含雅鲁藏布江中上游)1971—2004年气温变化率显著高于中国(0.226 ℃·(10 a)-1)和全球(0.148 ℃·(10 a)-1)气温变化率(Yang et al., 2006)。这表明生态环境脆弱的雅鲁藏布江流域对全球气候变暖的响应似乎更加敏感剧烈。

|

图 4 1978—2009年雅鲁藏布江流域年降水量(单位: mm)变化趋势(摘自聂宁等,2012) Fig. 4 Variation of annual precipitation (unit: mm) over the Yarlung Zangbo River basin during 1978-2009 (adapted from Nie et al., 2012) |

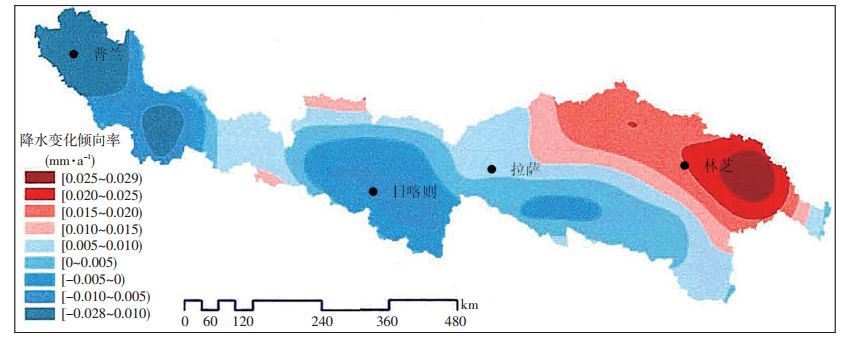

降水气候倾向率可以反映不同区域降水时间演变趋势。1960—2009年雅鲁藏布江流域年际降水变化倾向率空间分布(图 5)显示(张小侠,2011):该流域降水气候倾向率自东至西逐渐减小,吉隆-萨嘎-措勤一线以西地区、年楚河流域及其周边地区、加查-曲松地区为负变率(下降趋势), 吉隆-萨嘎-措勤一线以东其他地区为正变率(上升趋势), 地形尤其是高原主体的阻挡和抬升作用对年降水量空间变化影响显著;以波密为中心,降水量倾向率向外逐渐递减;该流域降水量上升幅度存在明显空间差异,吉隆-萨嘎-措勤一线以西至波密东侧广大中下游地区为降水增幅较大区域,增幅为0.00~0.02 mm·a-1,波密地区为降水增多显著地区,增幅达0.020~0.028 mm·a-1;此外, 年楚河流域及周边地区、加查-曲松地区为降水减少区域,减幅在0.00~ 0.01 mm·a-1;吉隆-萨嘎-措勤一线以西地区为降水减少地带,2000年以后降水量呈减少态势,其中,里孜东南区域为流域降水量减少幅度较大地区,减幅在0.010~ 0.015 mm·a-1之间,马泉河上游区域降水减少幅度最大达0.010~0.029 mm·a-1。总体上,整个雅鲁藏布江流域以波密为中心降水气候倾向率向外逐渐递减,吉隆-萨嘎-措勤一线以西地区、年楚河流域及其周边地区、加查-曲松地区为降水量减少区,其余中下游地区为降水增加区;波密为降水增幅最大区,河源区为降水减幅最明显区域(张小侠,2011)。随后,王秀娟(2015)研究认为,1973—2013年雅鲁藏布江流域内降水年际变化趋势不明显,降水季节分配不均,夏、春季降水量远大于冬、秋季。

|

图 5 1960—2009年雅鲁藏布江流域年际降水变化倾向率(单位: mm·a-1)空间分布(摘自张小侠,2011) Fig. 5 Spatial distribution of precipitation tendency rate (unit: mm·a-1) in Yarlung Zangbo River basin during 1960-2009 (adapted from Zhang, 2011) |

此外,雅鲁藏布江流域水文站观测到的各气象要素时间变化特征也验证了上述气象站网观测结论(即该流域平均降水略有上升、气温显著升高)。刘湘伟(2015)统计雅鲁藏布江流域6个水文站数据表明,全流域各代表站降水、气温均呈上升趋势,其中各站实测气温明显高于全国和全球气温增长率。游庆龙等(2009)研究雅鲁藏布江流域1961—2005年极端降水事件指出,最大1 d降水总量和逐年连续无降水天数呈减少趋势,最大5 d降水总量、中雨天数、逐年平均降水强度和逐年连续降水天数呈增加趋势,1990年代以来其增加趋势明显,且与该地区经向风与水汽通量增大有关。

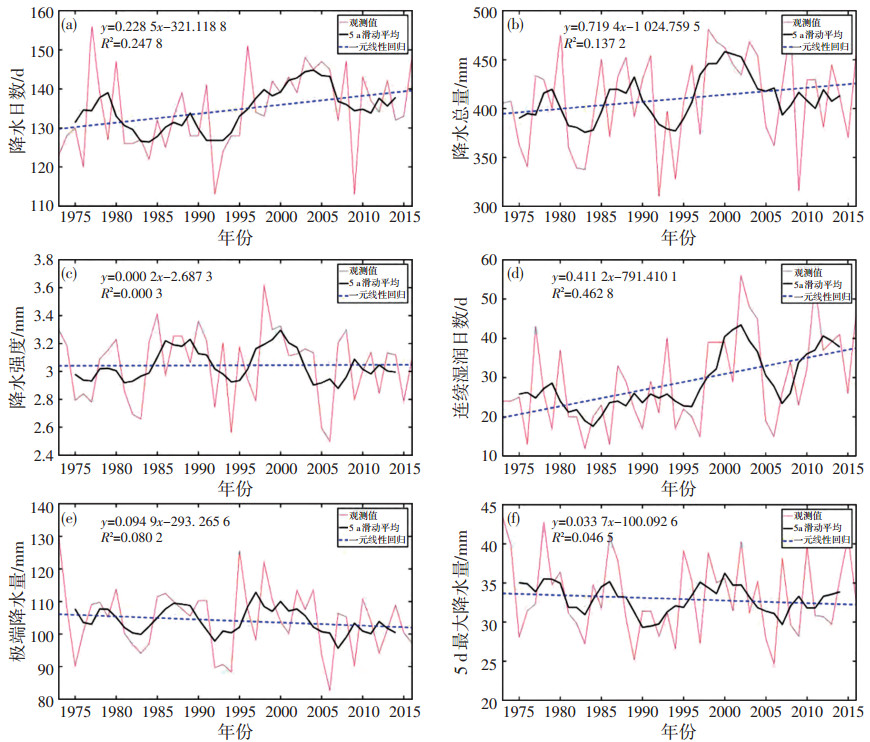

雅鲁藏布江流域极端降水变化趋势与青藏高原东部、怒江流域、长江中下游以及华南等地基本一致(Zhai et al., 2005;You et al., 2008;杨勇等,2013b),但与西藏西部和北部、华北暴雨表现出的减少趋势不同(张文龙和崔晓鹏,2012;杨志刚等,2014)。刘江涛等(2018)的研究表明,1973—2016年雅鲁藏布江流域极端降水指标整体上呈上升趋势,与该流域内年平均降水量变化趋势相一致,其中降水日数、降水总量、极端降水量、连续湿润日数等指标均在95%信度水平上显著上升(图 6)。

|

图 6 1973—2016年雅鲁藏布江流域极端降水指标趋势变化(摘自刘江涛等,2018)(a)降水日数(RD);(b)降水总量(PRCPTOT);(c)降水强度(SDII);(d)连续降水日数(CWD);(e)极端降水量(R95p);(f) 5 d最大降水量(RX5d) Fig. 6 Same as Fig. 3, but for annual trend |

上述研究均面临着若干问题或困难,主要在于雅鲁藏布江流域地处青藏高原南部,其高海拔、复杂地形以及恶劣气候条件造成该流域气象站点较少且分布很不均匀,特别是其中、西部地区站点更为稀少(周顺武等,2001;刘荣高等,2017;姬海娟等,2018)。虽然整个雅鲁藏布江流域降水资料代表性不足,且易受到区域气候影响,数据精度也不高,但降水测量卫星具有实时观测、不受地理条件限制等优点,可获取地面站点稀少地区的降水资料,从而弥补了地面气象站点对降水数据时空观测不足的缺点(刘江涛等,2019)。之前,黄浠等(2016)验证了中国地面降水网格数据、CRU降水数据和GLDAS降水数据在雅鲁藏布江流域的精度,并分析了不同源数据降水量年际变化特征和概率分布特性之间的差异。张文霞等(2016)通过对多套观测与再分析降水资料的比较,分析了雅鲁藏布江流域夏季降水特征,发现不同资料表现的降水空间分布一致,但再分析降水普遍强于观测,其平均为观测的2倍左右。为了获取我国西南典型缺资料地区雅鲁藏布江流域较高时空分辨率降水空间分布数据,吕洋等(2013)、蔡明勇等(2017)开展了复杂地形条件下卫星降水资料降尺度方法研究,构建了基于TRMM降水数据的雅鲁藏布江流域降水时空降尺度模型,其结果较原始降水数据空间分布更具合理性且细节刻画能力更强。岳治国等(2018)利用NPP/VIIPS卫星反演对流云的微物理特征发现,雅鲁藏布江流域及藏南地区上空云的降水启动厚度更小,比高原其他区域更易形成降水。表 1给出目前雅鲁藏布江流域降水研究中的常用资料汇总信息。

|

|

表 1 雅鲁藏布江流域降水研究中的常用资料 Table 1 Common data list in the analysis of precipitation in the Yarlung Zangbo River basin |

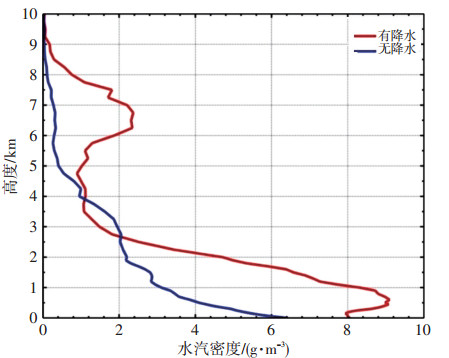

水汽密度、液态水含量等是大气中降水的重要影响因子,对这些要素特征的分析有助于了解降水的形成机制(李铁林等,2007;张文刚等,2015),而目前针对雅鲁藏布江流域水汽探测研究较少。2018年12月13日至2019年3月6日武汉暴雨研究所专门组织科研人员在雅鲁藏布江流域下游墨脱站(95.19°E,29.19°N,海拔1 279 m)进行加密观测。加密观测期间,主要利用MP-3000A型地基微波辐射计分别对有降水及无降水时水汽密度和液态水含量等垂直变化进行探测。随后,科研人员对其探测结果作了初步分析,其分析结果归纳如下:

(1) 水汽密度垂直分布。加密观测期间墨脱站有降水及无降水时的水汽密度垂直分布(图 7)显示,在2.75 km以下及4.0 km以上,水汽密度在有降水时均高于无降水时,特别是在0.5 km和6.5 km,有降水时水汽密度出现极大值;在0.5—3.5 km之间,水汽密度随高度明显减小,有降水时更明显。有降水时水汽密度极大值之所以会出现在0.5 km处,究其原因,一是系统发生时水汽在该高度附近聚集;二是降水时雨滴在下落过程中会吸附空中水汽,导致0.5 km以下高度水汽密度急剧减小。曹玉静等(2011)基于微波辐射计观测到北京地区水汽密度在有降水时对流层中低层其值较大,无降水时水汽密度随高度增加而递减,这说明水汽密度垂直分布在我国存在明显地域性差异。

|

图 7 2018年12月13日—2019年3月6日墨脱站有降水及无降水时水汽密度(单位: g·m-3)垂直分布 Fig. 7 Vertical distribution characteristics of water vapor density (unit: g·m-3) during precipitation and non-precipitation at Motuo station in Tibet from December 13 in 2018 to March 6 in 2019 |

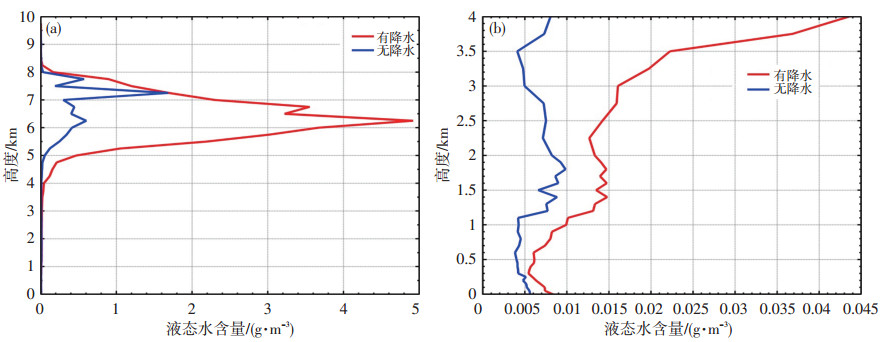

(2) 液态水含量垂直分布。图 8给出加密观测期间墨脱站有降水及无降水时整层和4 km以下液态水含量垂直分布。图 8a显示,最大液态水含量出现在6 km以上高度,结合墨脱站经纬度和海拔高度等地理信息,该结果可能存在高估。重点分析该站4 km以下液态水含量变化可知(图 8b),有降水或无降水时,液态水含量在1.8 km以下均表现为随高度先减后增,降水时液态水含量要高于无降水时,其极大值出现在1.8 km;有降水时,液态水含量在2.25 km以上随高度迅速增加。这与长江中游地区冬季降水时液态水集中分布在3—4 km的结果明显不同(张文刚等,2015)。

|

图 8 2018年12月13日—2019年3月6日墨脱站有降水及无降水时整层(a)和4 km以下(b)液态水含量(单位: g·m-3)垂直分布 Fig. 8 Vertical distribution characteristics of liquid water content (unit: g·m-3) of (a) the whole layer and (b) under 4 km during precipitation and non-precipitation at Motuo station in Tibet from December 13 in 2018 to March 6 in 2019 |

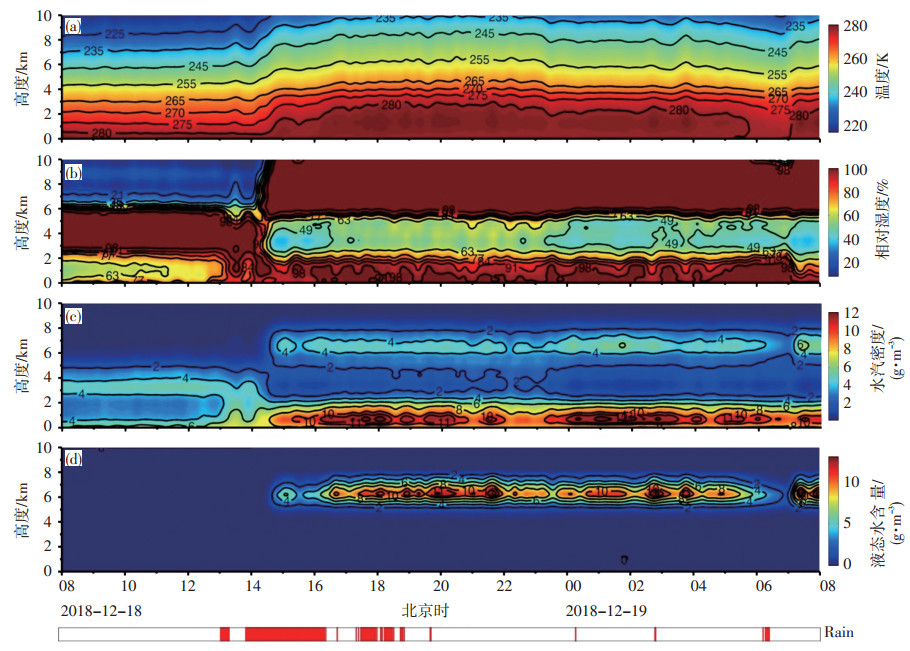

(3) 典型降水个例各影响因子垂直分布。2018年12月18日,墨脱站发生一次明显降水过程,以该降水过程为例,对微波辐射计探测的有关影响因子的时间变化特征进行了分析,其结果见图 9。从中可见,降水发生前,温度(图 9a)与水汽密度(图 9c)变化较平稳,相对湿度(图 9b)表现出明显的垂直分层结构,3—6 km为湿层,3 km以下及6 km以上为干层,液态水含量(图 9d)非常小;随着降水发生,温度明显升高,且波动明显,低层(2 km以下)与高层(6 km以上)相对湿度与水汽密度明显增大,呈现出与降水前相反的垂直结构特征,3—6 km为干层,3 km以下及6 km以上为湿层,同时液态水含量在6 km左右也出现较高值,且一直维持至降水结束。

|

图 9 墨脱站2018年12月18日08:00—19日08:00地基微波辐射计探测的温度(a,单位: ℃)、相对湿度(b,单位: %)、水汽密度(c,单位: g·m-3)及液态水含量(d,单位: g·m-3)时间序列 Fig. 9 Time series of (a) temperature (unit: ℃), (b) relative humidity (unit: %), (c) water vapor density (unit: g·m-3) and (d) liquid water content (unit: g·m-3) from the ground-based microwave radiometer at Motuo station in Tibet from 08:00 BT 18 to 08:00 BT 19 December 2018 |

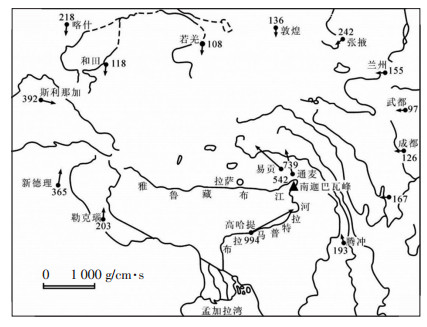

充沛的水汽是形成降水的必要条件之一,青藏高原上空水汽分布与水汽输送特征早已引起众多学者关注(杨逸畴等,1987;徐祥德等,2002;周长艳等,2005;鲁亚斌等,2008;Xu et al., 2008;Chen et al., 2012)。青藏高原及周边地区夏季受到热带季风、副热带季风以及高原季风的共同影响,其水汽既有来自南侧孟加拉湾、西南侧阿拉伯海、东南侧南海和西太平洋地区的,还有来自中纬度的偏西风水汽输送,因此高原区域是一个水汽输送的复杂区、敏感区,气候变暖加剧了水汽分布不均(苗秋菊等,2004;周长艳等,2012;徐祥德等,2014)。周长艳等(2009)研究指出,1958—2001年高原东部及邻近地区年大气可降水量总体呈减少趋势,区域总水汽收入也呈减少趋势。但1979—2011年期间夏季高原湿池呈现显著的增强趋势,主要具有3~4 a、7~8 a左右振荡周期,此外9月份高原湿池整体水汽含量在上述33 a中也是增加的(周长艳等,2017)。由此可见,青藏高原水汽具有明显的年际、年代际变化及季节性差异。雅鲁藏布江水汽通道是印度洋暖湿气流溯布拉马普特拉河-雅鲁藏布江而上北抵青藏高原腹地的必经之路(李博等,2018)。雅鲁藏布大峡谷位于青藏高原东南部,面向孟加拉湾和遥远的印度洋,为印度洋暖湿气流提供了一条天然通道。高登义(1985, 2006)较早就发现了青藏高原东南部及其邻近区域年降水量大值区正是沿着这条水汽通道分布的(图 10)。

|

图 10 青藏高原四周向高原地区的水汽输送示意图(摘自高登义,2006;箭头数值表示水汽输送强度,单位: g·(cm·s)-1) Fig. 10 Schematic map of water vapor transport by Tibetan Plateau to its surrounding area (adapted from Gao, 2006). Numbers with arrows denote water vapor transport intensity (unit: g·(cm·s)-1) |

青藏高原南部湿区中存在两个湿中心(江吉喜等,2002),分别位于雅鲁藏布江上游和甘孜、理塘一带。高原东南部分布有若干个夏季降水高值区,如四川雅安、云南西南部和广西钦州等位于青藏高原地形东南侧边缘的多雨中心(苗秋菊等,2004)。另外,在夏季高原对流层中层存在一个明显的大气水汽含量高值中心(王霄等,2009),“湿池”特征非常显著,湿池主要包括3个可降水量大值中心,即高原的西南部、东南部和高原南侧,其中高原东南部最湿,可降水量最大可达14 mm,高原西南部和南侧最湿月的可降水量也在13 mm左右。不过,青藏高原南麓的偏西水汽输送通量才是影响青藏高原东南部夏季降水年际变化的重要水汽来源(Feng and Zhou, 2012)。缪启龙等(2007)分析青藏高原1961—2000年降水变化及水汽输送揭示,在高原南区夏季少雨年,西风的水汽输送减弱,孟加拉湾水汽向北的输送明显减弱,由中国西南地区向北输送的水汽比气候平均要少;而在夏季多雨年,水汽的西风输送明显增强,孟加拉湾向北水汽输送也显著增强。

青藏高原中东部地区丰沛的水汽往往是由强盛的西南风输送的,这使得雅鲁藏布江中下游形成一条对流活跃带,从而产生大量降水。早在20世纪90年代伊始,林振耀和吴祥定(1990)研究认为青藏高原地区存在两条主要的水汽输送路径,一条是来自阿拉伯海的水汽, 由高原西部被输送进入高原腹地;另一条是水汽由高原东南部的雅鲁藏布江河谷输送到高原中部。到20世纪90年代中期,许建民等(1996)分析1995年6月中旬至7月初GMS-5水汽图像的表明,青藏高原地区对流层上部水汽通过4种方式汇集,其中水汽从高原东南方的雅鲁藏布江河谷进入高原中部是主要路径。进入21世纪之后,施小英等(2006)通过数值试验模拟出青藏高原的3条水汽输送通道,其中一条就是由雅鲁藏布江-布拉马普特拉河河谷到高原及其东南部的水汽通道。由此可知,雅鲁藏布江峡谷作为一个重要的水汽输送通道,来自南亚的水汽主要经其输送到青藏高原东部地区(Wu and Zhang, 1998;刘忠方等,2007;Chen et al., 2012;Yang et al., 2014)。鲁亚斌等(2008)分析揭示了青藏高原东南角多雨中心春季的“早雨季”气候事实,并通过整层水汽通量诊断分析,研究了春季青藏高原东南角多雨中心的水汽输送特征,结果表明:青藏高原东南角多雨中心上游雅鲁藏布江流域存在一个水汽通量大值中心,在阿拉伯海北部与孟加拉湾北部及印缅北部也存在水汽通量大值区,相关分析发现,多雨中心的降水与上述水汽通量大值区存在显著相关性;水汽流场显示出雅鲁藏布江-布拉马普特拉河、孟加拉湾、阿拉伯海和南支槽前偏西水汽流向多雨中心输送水汽,使其成为“水汽汇”,雅鲁藏布江、阿拉伯海的远距离水汽输送是多雨中心水汽来源不可忽视的重要因素。张文霞等(2016)通过多套观测与再分析降水资料的比较,分析了雅鲁藏布江流域夏季降水特征,研究了该流域夏季降水的年际变化及其原因,结果表明,1979—2007年30 a雅鲁藏布江流域夏季降水并无显著增加或减少,以3~5 a周期振荡为主;年际异常的水汽辐合源自异常西南风导致的局地水汽辐合;流域夏季降水的年际变化是由印度夏季风活动导致的异常水汽输送造成的,其关键系统是印度季风区北部的异常气旋(反气旋)式水汽输送。

4 未来雅鲁藏布江流域降水变化预估未来全球气温将继续升高,尤其在北半球高纬地区的升幅较大(Su et al., 2013)。在这种背景下,加强雅鲁藏布江流域气候变化的时空分布特征研究,把握未来该区域气候变化趋势,对于流域内冰川、积雪、冻土、水资源及生态环境的变化研究以及做好流域自然灾害防御工作都至关重要(杜军和宁斌,2006)。近年来,赵智超(2017)经过评估选取4个全球气候模式即GCMs (BCC-CSM1-1,中国)、CanESM2 (加拿大)、CSIRO-Mk3-6-0 (澳大利亚)、GISS-E2-R (美国),对雅鲁藏布江流域未来2041—2070年年平均降雨量作了预估,结果表明:大部分GCMs对年降雨量的预测变化在±10%以内,且多呈现为年降雨增加,RCP8.5情景下的CanESM2模式预估的年降雨量增幅最大(13.1%);各模式预估的春季降雨变化幅度较大,其增幅最大的是RCP8.5情景下的CanESM2模式模拟结果,增幅为35.5%;各模式预估的夏季降雨变化幅度都不大,其增幅最大的是RCP8.5情景下的CanESM2模式(9.9%);各模式预估的秋季降雨变化幅度最小,绝大部分模拟结果集中在±5%内,且大部分模式模拟的变化都显示秋季降雨在减少;各模式预估的冬季降雨变化幅度最大,且都显示冬季降雨呈大幅度增加趋势,其中RCP8.5情景下的CanESM2模式预估的增幅最大,高达72.1%。

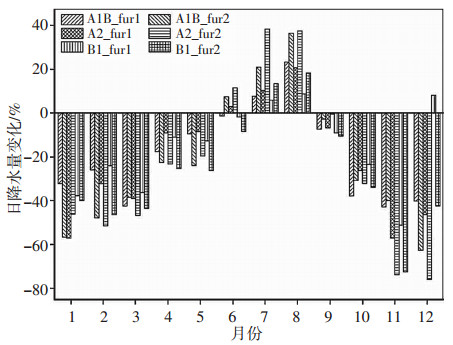

值得注意的是,不同模式和不同预估方法对未来降水的预估结果差异较大。徐影等(2003)利用7个GCMs预估发现,在只考虑温室气体影响时,21世纪中、后期,青藏高原南部地区降水将明显减少。尚可政等(2010)利用统计方法拟合外推得到,雅鲁藏布江河谷地区年平均降水量在21世纪前30 a略有增加,2032—2056年降水开始波动减少。聂宁等(2012)依据R/S分析法预测,未来雅鲁藏布江流域降水将出现短时间波动减少,但较长时间内仍将保持增加趋势。就流域多年平均降水量而言,未来该流域多年平均降水量将高于1978—2009年的多年平均值。因此,未来较长一段时间内,雅鲁藏布江流域气候因子将呈现气候暖湿化趋势。刘文丰等(2014)利用MI-ROC3.2_medres模式对2046—2065年和2081—2100年两个时段的中等强度排放情景(A1B)、高排放强度情景(A2)和低强度排放情景(B1)下的未来降水变化进行了降尺度预估,结果显示,上述未来两个时段雅鲁藏布江流域降水年际变化不明显,年变化趋势相对于1986—2005年小于5%;降水年内分配将更加集中,秋、冬、春季的降水减少趋势明显,最大降幅达55.58%,夏季降水显著增加,最大增幅达到30.44% (图 11)。

|

图 11 中等强度(A1B)、高强度(A2)、低强度(B1)排放情景下雅鲁藏布江流域2046—2065年(fur1)和2081—2100年(fur2)未来两个时期各月日降水量变化(单位: %) (摘自刘文丰等,2014) Fig. 11 Change of diurnal precipitation percentage (unit: %) between January and December in Yarlung Zangbo River basin from 2046 to 2065 (fur1) and 2081 to 2100 (fur2) under A1B, A2 and B1 greenhouse gases emission scenarios (adapted from Liu et al., 2014) |

当前,通过对雅鲁藏布江流域降水变化的研究,主要揭示出如下特征:年平均降水量在空间上呈现出从流域东部向西部逐渐递减分布,暴雨频次多寡的空间分布与平均降水基本一致;近几十年全流域各代表站的年均降水和极端降水事件均呈增加趋势,但各区域表现略有不同,垂直高度上,墨脱站发生降水时,液态水含量在1.8 km以下随高度先减后增,在1.8 km出现极大值;雅鲁藏布江峡谷是南亚水汽输送到青藏高原东部地区的主要通道;未来流域降水将有所增加,气候暖湿化程度加大。

综观以往和当前对气候变暖背景下雅鲁藏布江流域降水变化问题的研究,虽然取得了一些较有价值的成果,但是受地理环境和气候条件所限,高原多要素综合联网观测数据仍较匮乏。高原复杂地形以及尚不完善的物理过程方案则导致大气环流和气候模式在高原地区模拟结果的不确定性增强。未来雅鲁藏布江流域降水研究中值得关注的问题包括:(1)加强降水尤其是暴雨等极端事件的影响系统研究,深入探索暴雨系统内部结构特征和发生发展机制。(2)进一步分析降水日变化特征,尤其是不断揭示复杂地形区降水日变化的特殊性。(3)研发高时空分辨率降水数据,继续开展卫星、雷达等新型遥测资料应用研究。要解决以上问题,需要加大对“青藏高原极端天气气候变化及其环境效应研究”的投入和支持,确保相关配套政策全面贯彻落实。可喜的是,第二次青藏高原科考已经开始,有望为进一步深入了解雅鲁藏布江流域气象环境条件以及水资源开发利用潜力和前景创造更多条件。

蔡明勇, 吕洋, 杨胜天, 等. 2017. 雅鲁藏布江流域TRMM降水数据降尺度研究[J]. 北京师范大学学报(自然科学版), 53(1): 111-119. |

曹玉静, 刘晶淼, 梁宏, 等. 2011. 基于无线电探空资料反演大气水汽资源的垂直层结特征[J]. 自然资源学报, 26(9): 1603-1612. |

杜军, 宁斌. 2006. 雅鲁藏布江中游近40年异常初终霜冻分析[J]. 气象, 32(9): 74-89. |

高登义, 邹捍, 王维. 1985. 雅鲁藏布江水汽通道对降水的影响[J]. 山地学报, 3(4): 239-249. |

高登义. 2008. 雅鲁藏布江水汽通道考察研究[J]. 自然杂志, 30(5): 301-303. DOI:10.3969/j.issn.0253-9608.2008.05.011 |

高建锋, 朱宝维, 董金湖. 1993. 雅鲁藏布江中部流域降雨特征及成因分析[J]. 气象, 19(4): 44-49. |

胡芩, 姜大膀, 范广洲. 2015. 青藏高原未来气候变化预估: CMIP5模式结果[J]. 大气科学, 39(2): 260-270. |

黄浠, 王中根, 桑燕芳, 等. 2016. 雅鲁藏布江流域不同源降水数据质量对比研究[J]. 地理科学进展, 35(3): 339-348. |

黄晓清, 胡初阳. 2001. 雅鲁藏布江中游地区的旱涝气候特征分析[J]. 高原气象, 21(1): 108-112. |

黄晓清, 唐叔乙, 罗布次仁, 等. 2010. 近47年雅鲁藏布江中游地区汛期降水量的小波分析[J]. 气象, 36(12): 68-73. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.12.010 |

姬海娟, 刘金涛, 李瑶, 等. 2018. 雅鲁藏布江流域水文分区研究[J]. 水文, 38(2): 35-40. DOI:10.3969/j.issn.1000-0852.2018.02.006 |

江吉喜, 范梅珠. 2002. 高原夏季TBB场与水汽分布关系的初步研究[J]. 高原气象, 21(1): 20-24. DOI:10.3321/j.issn:1000-0534.2002.01.004 |

李博, 杨柳, 唐世浩. 2018. 基于静止卫星的青藏高原及周边地区夏季对流的气候特征分析[J]. 气象学报, 76(6): 983-995. |

李红梅, 李林. 2015. 2 ℃全球变暖背景下青藏高原平均气候和极端气候事件变化[J]. 气候变化研究进展, 11(3): 157-164. DOI:10.3969/j.issn.1673-1719.2015.03.001 |

李铁林, 刘金华, 刘艳华, 等. 2007. 利用双频微波辐射计测空中水汽和云液水含量的个例分析[J]. 气象, 33(12): 62-68. |

林振耀, 吴祥定. 1990. 青藏高原水汽输送路径的探讨[J]. 地理研究, 9(3): 33-40. |

林志强, 德庆, 文胜军, 等. 2014. 西藏高原汛期大到暴雨的时空分布和环流特征[J]. 暴雨灾害, 33(1): 73-79. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2014.01.010 |

刘江涛, 徐宗学, 赵焕, 等. 2018. 1973—2016年雅鲁藏布江流域极端降水事件时空变化特征[J]. 山地学报, 36(5): 92-106. |

刘江涛, 徐宗学, 赵焕, 等. 2019. 不同降水卫星数据反演降水量精度评价——以雅鲁藏布江流域为例[J]. 高原气象, 38(2): 386-396. |

刘荣高, 徐新良, 葛全胜. 2017. 近30年青藏高原南缘地理环境状况及变迁研究[J]. 中国科学院院刊, 32(9): 1003-1013. |

刘文丰, 徐宗学, 李发鹏, 等. 2014. 基于ASD统计降尺度的雅鲁藏布江流域未来气候变化情景[J]. 高原气象, 33(1): 26-36. |

刘湘伟. 2015.雅鲁藏布江流域水文气象特性分析[D].北京: 清华大学 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10003-1017800430.htm

|

刘忠方, 田立德, 姚檀栋, 等. 2007. 水汽输送对雅鲁藏布江流域降水中稳定同位素的影响[J]. 地球科学进展, 22(8): 842-850. DOI:10.3321/j.issn:1001-8166.2007.08.010 |

鲁亚斌, 解明恩, 范菠, 等. 2008. 春季高原东南角多雨中心的气候特征及水汽输送分析[J]. 高原气象, 27(6): 1189-1194. |

吕洋, 杨胜天, 蔡明勇, 等. 2013. TRMM卫星降水数据在雅鲁藏布江流域的适用性分析[J]. 自然资源学报, 28(8): 1414-1425. |

缪启龙, 张磊, 丁斌. 2007. 青藏高原近40年的降水变化及水汽输送分析[J]. 气象与减灾研究, 30(1): 14-18. DOI:10.3969/j.issn.1007-9033.2007.01.003 |

苗秋菊, 徐祥德, 施小英. 2004. 青藏高原周边异常多雨中心及其水汽输送通道[J]. 气象, 30(12): 44-47. |

聂宁, 张万昌, 邓财. 2012. 雅鲁藏布江流域1978—2009年气候时空变化及未来趋势研究[J]. 冰川冻土, 34(1): 64-71. |

尚可政, 周海, 陈录元, 等. 2010. 西藏南部河谷气候变化趋势及预测——以江孜站为例[J]. 高原气象, 29(5): 1111-1118. |

邵骏, 袁鹏, 颜志衡, 等. 2010. 基于HHT的雅鲁藏布江径流变化周期及趋势分析[J]. 中山大学学报(自然科学版), 49(1): 125-130. |

王霄, 巩远发, 岑思弦. 2009. 夏半年青藏高原"湿池"的水汽分布及水汽输送特征[J]. 地理学报, 64(5): 601-608. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2009.05.009 |

王秀娟. 2015. 雅鲁藏布江流域水循环时空变化特性研究[J]. 西藏科技, (7): 8-12. DOI:10.3969/j.issn.1004-3403.2015.07.003 |

吴国雄, 段安民, 张雪芹, 等. 2013. 青藏高原极端天气气候变化及其环境效应[J]. 自然杂志, 35(3): 167-171. |

许健民, 郑新江, 徐欢. 1996. GMS-5水汽图像所揭示的青藏高原地区对流层上部水汽分布特征[J]. 应用气象学报, 7(22): 246-251. |

徐祥德, 陶诗言, 王继志, 等. 2002. 青藏高原:季风水汽输送"大三角扇型"影响域特征与中国区域旱涝异常的关系[J]. 气象学报, 60(3): 257-266. |

徐祥德, 赵天良, Lu Chungu, 等. 2014. 青藏高原大气水分循环特征[J]. 气象学报, 72(6): 1079-1095. |

徐影, 丁一汇, 李栋梁. 2003. 青藏地区未来百年气候变化[J]. 高原气象, 22(5): 451-457. DOI:10.3321/j.issn:1000-0534.2003.05.004 |

杨逸畴, 高登义, 李渤生. 1987. 雅鲁藏布江下游河谷水汽通道初探[J]. 中国科学(B辑), (8): 893-902. |

杨勇, 杜军, 罗骕翾, 等. 2013b. 近40 a西藏怒江流域极端降水事件的时空变化[J]. 干旱区研究, 30(2): 315-321. |

杨勇, 罗骕翾, 尼玛吉, 等. 2013a. 西藏地区暴雨指标及暴雨事件的时空变化[J]. 暴雨灾害, 32(4): 369-373. |

杨志刚, 建军, 洪建昌. 2014. 1961—2010年西藏极端降水事件时空分布特征[J]. 高原气象, 33(1): 37-42. |

姚檀栋, 陈发虎, 崔鹏, 等. 2017a. 从青藏高原到第三极和泛第三极[J]. 中国科学院院刊, 32(9): 924-931. |

姚檀栋, 朴世龙, 沈妙根, 等. 2017b. 印度季风与西风相互作用在现代青藏高原产生连锁式环境效应[J]. 中国科学院院刊, 32(9): 976-984. |

游庆龙, 康世昌, 闫宇平, 等. 2009. 近45年雅鲁藏布江流域极端气候事件趋势分析[J]. 地理学报, 64(5): 592-600. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2009.05.008 |

岳治国, 余兴, 刘贵华, 等. 2018. NPP/VⅡRS卫星反演青藏高原夏季对流云微物理特征[J]. 气象学报, 76(6): 968-982. |

占瑞芬, 李建平. 2008. 青藏高原地区大气红外探测器(AIRS)资料质量检验及揭示的上对流层水汽特征[J]. 大气科学, 32(2): 242-260. |

张文刚, 徐桂荣, 万蓉, 等. 2015. 基于地基微波辐射计的大气液态水及水汽特征分析[J]. 暴雨灾害, 34(4): 367-374. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2015.04.010 |

张文龙, 崔晓鹏. 2012. 近50 a华北暴雨研究主要进展[J]. 暴雨灾害, 31(4): 384-391. |

张文霞, 张丽霞, 周天军. 2016. 雅鲁藏布江流域夏季降水的年际变化及其原因[J]. 大气科学, 40(5): 965-980. |

张小侠. 2011.雅鲁藏布江流域关键水文要素时空变化规律研究[D].北京: 北京林业大学 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10022-1011132857.htm

|

赵智超. 2017.气候变化下基于SWAT模型的雅鲁藏布江流域水文研究[D].杭州: 浙江大学 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10335-1018244417.htm

|

周长艳, 李跃清, 李薇. 2005. 青藏高原东部及邻近地区水汽输送的气候特征[J]. 高原气象, 24(6): 880-888. DOI:10.3321/j.issn:1000-0534.2005.06.006 |

周长艳, 唐信英, 李跃清. 2012. 青藏高原及周边地区水汽、水汽输送相关研究综述[J]. 高原山地气象研究, 32(3): 76-83. DOI:10.3969/j.issn.1674-2184.2012.03.017 |

周长艳, 邓梦雨, 齐冬梅. 2017. 青藏高原湿池的气候特征及其变化[J]. 高原气象, 36(2): 294-306. |

周长艳, 蒋兴文, 李跃清, 等. 2009. 高原东部及邻近地区空中水汽资源的气候变化特征[J]. 高原气象, 28(1): 55-63. |

周顺武, 假拉, 杜军. 2001. 近42年西藏高原雅鲁藏布江中游夏季气候趋势和突变分析[J]. 高原气象, 20(1): 71-75. DOI:10.3321/j.issn:1000-0534.2001.01.012 |

卓嘎. 2006. 雅鲁藏布江中上游地区暴雨与旱涝及暴雨天气系统分析[J]. 西藏科技, (2): 29-35. DOI:10.3969/j.issn.1004-3403.2006.02.013 |

Bolch T, Kulkarni A, Kaab A, et al. 2012. The State and Fate of Himalayan Glaciers[J]. Science, 336(6079): 310-314. DOI:10.1126/science.1215828 |

Chen B, Xu X D, Yang S, et al. 2012. On the origin and destination of atmospheric moisture and air mass over the Tibetan Plateau[J]. Theor Appl Climatol, 110(3): 423-435. DOI:10.1007/s00704-012-0641-y |

Feng L, Zhou T. 2012. Water vapor transport for summer precipitation over the Tibetan Plateau: Multidata set analysis[J]. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 117(D20). DOI:10.1029/2011JD017012 |

IPCC. 2013. Climate Change 2013: The Physical Science Basis:Working group I contribution to the fifth assessment report of the IPCC intergovernmental panel on climate change [M]. Cambridge, New York: Cambridge University Press

|

Li R, Zhao L, Ding Y J, et al. 2012. Temporal and spatial variations of the active layer along the Qinghai-Tibet Highway in a permafrost region[J]. Chinese Science Bulletin, 57(35): 4609-4616. DOI:10.1007/s11434-012-5323-8 |

Lu N, Qin J, Gao Y, et al. 2010. Trends and variability in atmospheric precipitable water over the Tibetan Plateau for 2000-2010[J]. International Journal of Climatology, 35(7): 1394-1404. |

Lutz A F, Immerzeel W W, Shrestha A B, et al. 2014. Consistent increase in High Asia's run off due to increasing glacier melt and precipitation[J]. Nature Clim Change, 4(7): 587-592. DOI:10.1038/nclimate2237 |

Su F G, Duan X L, Chen D L, et al. 2013. Evaluation of the global climate models in the CMIP5 over the Tibetan Plateau[J]. J Climate, 26(10): 3187-3208. DOI:10.1175/JCLI-D-12-00321.1 |

Wu G, Zhang Y. 1998. Tibetan Plateau Forcing and the Timing of the Monsoon Onset over South Asia and the South China Sea[J]. Mon Weather Rev, 126(4): 913-927. DOI:10.1175/1520-0493(1998)126<0913:TPFATT>2.0.CO;2 |

Xu X D, Lu C G, Shi X H, et al. 2008. World water tower: An atmospheric perspective[J]. Geophys Res Lett, 35(20): 525-530. |

Yang K, Wu H, Qin J, et al. 2014. Recent climate changes over the Tibetan Plateau and their impacts on energy and water cycle: A review[J]. Global & Planetary Change, 112(1): 79-91. |

Yang X C, Zhang Y L, Zhang W, et al. 2006. Climate change in Mt.Qomolangma region since 1971[J]. Journal of Geographical Sciences, 16(3): 326-336. DOI:10.1007/s11442-006-0308-7 |

Yao T, Masson-Delmotte V, Gao J, et al. 2013. A review of climatic controls on δ18O in precipitation over the Tibetan Plateau: Observations and simulations[J]. Reviews of Geophysic, 51(4): 525-548. DOI:10.1002/rog.20023 |

You Q L, Kang S C, Aguilar E, et al. 2008. Changes in daily climate extremes in the eastern and central Tibetan Plateau during 1961-2005[J]. Journal of Geophysical Research-Atmospheres, 113.D(7): 1-17. |

You Q L, Kang S C, Wu Y H, et al. 2007. Climate change over the Yarlung Zangbo River Basin during 1961-2005[J]. Journal of Geographical Sciences, 17(4): 409-420. DOI:10.1007/s11442-007-0409-y |

Zhai P M, Zhang X B, Wang H, et al. 2005. Trends in total precipitationand frequency of daily precipitation extremes over China[J]. Journal of Climate, 18(7): 1096-1108. DOI:10.1175/JCLI-3318.1 |

Zhang G Q, Yao T D, Shum C K, et al. 2017. Lake volume and groundwater storage variations in Tibetan Plateau's endorheic basin[J]. Geophysical Research Letters, 44(11): 5550-5560. DOI:10.1002/2017GL073773 |

2019, Vol. 38

2019, Vol. 38