我国是一个多暴雨的国家。暴雨是重要的降水资源,一般占全年降水总量的很大比例,其丰沛的降水量为国民经济建设各方面提供有利条件。但暴雨也是严重的灾害天气,常会引起严重洪涝,我国主要江河的洪水均主要由暴雨所致(王家祁,2002)。暴雨还会引起泥石流等地质或其他次生灾害,灾害性暴雨对生产建设和人民的生命财产造成严重危害和巨大损失。因此对暴雨的研究始终是我国气象工作者最为关注的重大研究课题之一。自1949年建国至今70 a来,我国气象工作者对中国暴雨的特点和规律等做了大量研究并取得了丰硕成果。

关于暴雨的研究广泛涉及大气科学的很多分支,本文只关注暴雨的天气学研究进展。不过天气学的领域也十分广阔,且与很多其他大气学科有着难以分割的紧密联系。这是因为在过去的几十年中,天气学经历了从传统天气学到现代天气学的快速发展的结果。一般来说,传统天气学的资料和工具主要是常规观测网资料和常规天气图,研究对象主要是天气尺度系统和中短期天气过程及其基于准地转理论的定性的分析预报方法。现代天气学则有了很大发展,其使用的资料和工具除常规资料和天气图外,还有卫星、雷达、自动气象站及各种遥感探测资料和图表等(可称它们为“多源资料”和“广义天气图”)。其研究对象则包括大、中、小等多尺度系统和天气过程,以及中短期、甚短期和临近预报等多时效和多模式(天气学概念模式、数值模式、统计模式等)结合的天气预报方法,并且使用气象信息综合分析处理系统,通过人机交互进行天气分析和天气预报制作,要求达到定时、定点、定量的精细(准)化的分析和预报效果。本文主要就中国暴雨的特点、环流形势、天气系统、形成机制及其诊断和预报方法等方面的现代天气学研究进展做一简要回顾。

1 中国暴雨研究的历史简介关于暴雨,我国古代便有很多文献记载。自20世纪20、30年代起,老一辈气象学家如竺可桢、涂长望等,开始用近代气象观测资料和科学理论来研究降水。但总的来说,早期的暴雨研究基础比较薄弱。

从20世纪50年代初开始,中国的气象观测网迅速增加,暴雨研究开始取得长足发展。特别是发生的一系列引起重大洪涝灾害的暴雨,如1954年长江汛期暴雨(以下简称“54”暴雨)、1963年8月海河流域暴雨(以下简称“63.8”暴雨)、1975年8月河南暴雨(以下简称“75.8”暴雨)、1991年6—7月江淮暴雨(以下简称“91”暴雨)、1998年汛期长江、闽江、珠江、松花江流域暴雨(以下简称“98”暴雨),以及近年来发生的其他极端灾害性暴雨事件等,引起全国气象和水利工作者的极大关注。水利专家主要对大江大河流域的暴雨特征进行研究,气象学家则着重研究暴雨的形成机制,为暴雨的正确预报奠定了理论基础。60年代初,我国气象学家开始研究中小尺度大气运动理论问题并进行中小尺度天气分析和预报的试验研究。“75.8”暴雨发生后,气象专家组织了专门的攻关研究。此后,又开展了一系列国家级课题的暴雨试验研究,包括华南前汛期暴雨研究,湘中暴雨中尺度试验研究,长江中游暴雨中尺度试验研究,“91”、“98”暴雨研究,台风暴雨研究,北方(华北、东北)、西北和西南暴雨研究,以及“我国重大天气灾害形成机理与预测理论研究”等研究,均取得了重大进展。在上述各项研究的基础上,一系列关于暴雨的重要著作和论文发表。如陶诗言(1980)的《中国之暴雨》,章淹(1990)的《暴雨预报》和国家“973”(中国暴雨)项目研究专著系列丛书(2004),以及发表在国内外期刊上的大量高水平研究论文等。现在我们对于中国暴雨的认识大多来自以上大量试验和研究所取得的成果。此外,全国气象院校均及时地将这些成果吸收到相关教材之中,用来加强专业教学和培训,起到了推广普及暴雨研究新成果、新技术和培养更多暴雨研究人才的重要作用。

2 中国暴雨的类别和特点暴雨是一种降水强度(降水率)较大,或过程总降水量较大的强降水现象。在我国通常以日(或24 h)降水量R24的大小表示降水率,一般把R24 ≥ 50 mm的降水称为暴雨。不过,由于各地气候差异较大,所以关于暴雨的标准也有所不同。为了得到适用各地的统一的暴雨标准,有研究采用以各地年总降水量的气候平均值R的1/n (系数n一般可取为15~18),作为该地暴雨的标准。即当R24 ≥ (1/n)·R时,便称为暴雨。有时也用12 h、6 h、1 h降水量等来描述降水强度。因为通常在暴雨日中,每小时降水量的变率是很大的,真正的强降水只集中在短暂的时段中。所以有不少学者直接用每小时(或更短)的降水量来定义暴雨和短时极端降水事件。

中国暴雨有不同级别和类别。按R24大小可分为暴雨、大暴雨、特大暴雨以及高危害性大暴雨等级别;按暴雨区大小及暴雨历时长短,可分成局地暴雨、大范围暴雨、短时或短历时暴雨和连续性或长期连续性暴雨等类别。各类暴雨均可能造成严重灾害。暴雨系统按其运动情况还可分成停滞性和移动性两类;按产生暴雨的主要影响系统可分为台风暴雨、冷(暖、静止、梅雨)锋暴雨、气旋暴雨、西南涡暴雨、冷涡暴雨、锋前暖区暴雨等类别;按暴雨出现的地区、时间或季节分类,则有华南(前汛期和后汛期)暴雨、江淮暴雨、北方(华北和东北)暴雨、西北和西南暴雨等类别。鉴于暴雨的复杂性和多样性,将暴雨进行分类有助于从不同时空尺度、不同地域、不同形势背景和影响系统等角度,对其发生发展机制和分析预报方法进行研究。研究表明,中国暴雨具有明显的地域性、季节性和阶段性特点。大范围雨带的位移可分四个阶段。在南岭以南的华南地区,暴雨期开始早、结束迟、暴雨期较长。5至6月为降水高峰期,一般称为华南前汛期,也是我国夏季风雨带北上的第一个阶段。6月中旬至7月中旬相对少雨,称为华南雨季中断期。7月中旬至8、9月又是暴雨较多期,称为华南后汛期。前汛期降水主要是受到北方冷空气南下和东南季风北进的共同影响的结果;后汛期降水则主要是受到台风及热带扰动影响的结果。大约在6月中旬前后,雨区移到长江中下游至淮河以南一带,并常维持到7月上旬前后。这个持续的降水期一般称为江淮梅雨期。长江上游及西南地区与长江中下游地区不同,无明显的梅雨天气。雨季一般始于4—6月,并由北向南推移,结束于9—11月,往往也由北至南先后结束。在南岭以北及长江以南的湘南、赣南、浙南等地的降水区,有时与华南降水区相接,而有时则与江淮降水区相连。因此具有华南和江淮两个降水区和降水时段之间的过渡地区及过渡时段的特征。一般视其为我国季风雨带北上的第二个阶段。而江淮梅雨期则为我国季风雨带北上的第三个阶段。华北、东北地区的降水多发生在7月下旬至8月上旬,这是我国季风雨带北上的第四个阶段,也是最后一个阶段。通常我国季风性年雨带的北推,只到辽东半岛一带, 到不了较北的地区。东北地区的暴雨通常是另一种更广义的季风性降水,一般在暖湿气流旺盛,或副热带高压(以下简称副高)强烈北挺,或有台风及中小尺度系统影响的情况下发生。

华北和东北地区雨季的特点主要表现为:(1)降水强度大,持续时间短。中国暴雨的许多极值纪录均出现在这个地区。(2)降水的局地性强,年际变化大。(3)降水时段集中。华北的降水大多出现在6~8月,又以7月下半月和8月上半月最集中,东北暴雨则多集中在7月中旬至8月中旬。(4)暴雨主要出现在山脉的迎风面和山区。地形对华北和东北暴雨均十分重要。西北地区是我国年降水量最少的地区,也是全国年暴雨次数(或日数)最少的地区。然而因地质疏松等原因使降水易成灾,故西北地区暴雨灾害也很严重。西南地区(包括西藏高原东部、云贵高原和四川盆地),盛行西南季风,受地形等影响,降水量分布很不均匀。在雅-布河谷地区,有来自孟加拉湾的暖湿偏南气流向北沿山坡爬升,产生降水,成为西南第一多雨区。

综上表明,我国各地的暴雨差别很大。概要地说,在我国东部地区,有三个季节性大雨带,或称为东亚夏季风雨带,分别对应着华南前汛期、江淮梅雨期和北方雨季。它们自南向北移动,具有明显的跳跃性。相反,我国西部的雨区是自北向南推进的。东西部雨带的推进形势看似以黄河及长江上游一带为圆心作逆时针旋转(王遵娅和丁一汇,2008)。

3 大范围降水的环流特征 3.1 我国大范围暴雨的基本环流型陶诗言等(1980)指出,我国的大范围暴雨通常是在低纬和中高纬环流共同影响下形成的。其主要影响系统来自西风带、副热带和热带,并分别以长波系统或阻塞系统、副高以及赤道辐合带(ITCZ)和台风为主。其环流形势通常可分为稳定经向型、稳定纬向型、中低纬相互作用型以及过渡型等类型。其中稳定经向型的特点是:西风带为经向环流,稳定少动,副高也较稳定,位置偏北,暴雨区呈南北向分布,周围均由高压包围。日本海高压与青藏高压之间为南北向的低压带和切变线,有利于西南涡沿切变线北上。日本海高压南侧的低空偏东风急流和副高西侧的低空偏东风急流,有利于水汽输送及形成从西南向北伸展的南北向的雨带。稳定纬向型的特点是:西风带盛行纬向环流,多短波槽活动,副高常呈带状,位置稳定少变。通常在乌拉尔和雅库茨克附近各有一个强高压脊或阻塞高压,在西伯利亚是一个宽广的低压槽,形成两脊一槽的形势。同时副高西伸且位置稳定,西北槽在东移逐渐蜕变为一条东西向的切变线,稳定在长江流域。中低纬相互作用型的特点是:中纬度长波位于我国东部,经向度大,赤道辐合带(ITCZ)向北推进,其中有热带低压或台风生成,并与中纬波动发生作用。长波增幅后使冷空气南侵,在西南、华南及华东一带与热带系统或季风气流相互作用,产生持续性大暴雨。过渡型的特点是:副高位置不稳定,常有明显进退,西风带系统移动性明显。降水时间一般较短,强度较小。以上是中国大范围降水的环流形势的基本类型,各地区暴雨又具有独特的典型形势。

3.2 主要暴雨区的典型环流特征 3.2.1 华南前汛期暴雨的环流形势华南前汛期的降水主要发生在副高北侧的西风带中。每次降水过程的具体环流特征各异,按500 hPa流场特征一般可分为三种环流型,即两脊一槽型、两槽一脊型、多波型。此外,丁一汇等(2009)根据南海季风试验结果,还补充了一种流型,称为“季风爆发型”,其特征是高空流型为两脊一槽,即乌拉尔山以东的西伯利亚西部及亚洲东岸的中高纬地区为高压脊,贝加尔湖地区为低槽。在这种形势下,冷空气沿西伯利亚西部高压脊前的西北气流不断南下,使贝加尔湖地区的低压一次次地替换,并使原来的长波槽蜕变为短波槽。与此同时,副高西环的平均脊位于15°N以南,孟加拉湾低压明显。由于南支槽与副高的稳定维持把大量的暖湿空气输送到华南上空,与北方频繁南下的冷空气不断交绥。由于环流经向度发展明显,冷暖空气相互作用强烈,常可产生很强的暴雨。华南前汛期的暴雨经常发生在锋前暖区,这是华南前汛期暴雨的一个重要特色。由于锋前暖区受暖湿不稳定气流控制,只要在边界层内存在触发机制就会产生暴雨。触发机制有多种类型,常见之一是当西南季风加强或海风发生时,边界层内暖湿气流向北涌进,引起地面假相当位温θse剧增,且气流辐合,有利于造成暴雨。

3.2.2 江淮梅雨暴雨的环流形势每年夏初,在湖北宜昌以东28°—34°N之间的江淮流域常会出现连阴雨天气,降水量很大,称为“梅雨”。“梅雨”通常只是一个气候概念,每年实际天气差异很大,与气候一致的,属于“正常”情况或称“典型梅雨”,不一致的则属于“异常”情况。所谓的“早梅”、“晚梅”、“短梅”、“长梅”、“空梅”、“丰梅”、“二度梅”、“三度梅”、“倒黄梅”等名称就是从不同角度对“异常”梅雨的具体描述。大量研究表明梅雨的典型环流具有以下特征:(1)在对流层高层,当梅雨期开始时,南亚高压东移至长江流域上空。梅雨期间200 hPa候平均图上在江淮上空一般维持一个暖性反气旋,其北侧的西风急流和南侧的东风急流明显加强。当高压消失或东移出海时,梅雨即告结束。(2)在对流层中层,梅雨期环流形势比较稳定。西太平洋副高呈带状分布,其脊线从日本南部至我国华南,略呈东北-西南走向,在120°E处的脊线位置稳定在22°N左右。在印度东部或孟加拉湾一带有一稳定低压槽存在。长江中下游地区盛行西南风,与北方来的偏西气流之间构成一范围宽广的气流汇合区,有利于锋生并带来充沛的水汽。中纬度巴尔喀什湖及东亚东岸建立了两个稳定的浅槽,而高纬则为阻高活动的地区。(3)在对流层低层,为江淮切变线,其南侧有一与之近乎平行的低空西南风急流,雨带主要位于低空急流和700 hPa切变线之间。如在500 hPa平直西风带上有较弱的低槽东移,则在低空常有西南低涡与之配合沿切变线东移。(4)在地面图上,梅雨期间在江淮流域有一静止锋,一般称为梅雨锋。其结构与华南前汛期的华南静止锋或冷锋结构有很大不同,差异主要表现在梅雨锋上的水平温度梯度较小,但湿度梯度仍然较大。此外,梅雨锋上的积云对流较强。这种结构变化主要是由于锋面北侧大陆的增暖较锋前快,以及锋前低层增温大于高层所造成的。由于这种增暖的不均匀性,遂使锋上经向水平温度梯度减弱,并使锋前暖湿空气的不稳定层结增强,产生较强的积云对流。一般来说,梅雨锋的主要特征是湿度对比,温度梯度时有时无。梅雨锋常与江淮切变线相对应,其上常有西南涡形成和东移。

3.2.3 北方雨季暴雨的环流形势华北暴雨主要发生在东高西低或两高对峙的环流形势下。当华北位于长波槽前,对华北暴雨最有利。长波槽下游高压脊或副高位置的稳定性是决定降水持续时间的重要条件。在下游中高纬长波脊与南面副高脊同相迭加时,可加强下游高压的稳定性,有利于形成区域性暴雨。当日本海高压、青海高压和贝加尔湖高压同时存在,形成三高并存的环流形势时,从东北至河套为深厚的低槽或切变线,南方的西南气流或低空急流不断把南方暖湿空气向华北输送,西南涡向东北方移动,进入长波槽中,在华北停滞,日本海副高南侧的东南气流将太平洋上的水汽向雨区输送。这是造成华北持续性大暴雨的一种环流形势。另一种对华北暴雨有利的形势是,在北面形成高压坝的条件下,北上台风深入内陆受阻停滞或切断冷涡稳定少动造成暴雨。不少大暴雨和持续性大暴雨(如“75.8”暴雨等)均是由这种形势造成的。

东北地区暴雨的环流特征是,500 hPa上长波槽位于110°~120°E之间,副高脊位于30°N以北,且中低层存在西南风急流,在其北端产生暖锋式切变。在这种形势下,地面气旋(黄河气旋或江淮气旋)活动频繁,当它移入东北时,常产生暴雨。当有台风北上进入长波槽前时,常产生特大暴雨。由于产生东北暴雨的长波槽与产生华北暴雨的长波槽是同一低槽,因而这两个地区的降水同时发生,属于同一雨季。此外,高空冷涡也是华北和东北地区暴雨的重要环流形势。

研究表明,日本海高压是产生北方特大暴雨的关键系统。它对暴雨产生的作用,一是阻挡低槽的东移,并和槽后青海高压脊对峙形成南北向切变线,使西南涡在此停滞;二是日本海高压南侧的东或东南气流可向华北地区输送水汽。如果热带辐合带北移并有台风生成时,则偏东气流可增强和维持。日本海高压形成的一种方式是由大陆高压东移到达海上,稳定后形成日本海高压,另一种方式是由北方高压脊与伸入到日本海的西太平洋副高脊合并而成。副高的北移或西伸也可形成日本海高压。当日本海以东有低槽发展时,日本海高压更易维持和稳定,并可西伸。日本海高压的崩溃与周围环流形势调整或变化有密切关系。例如台风可以破坏高压,北部西风槽发展和东移可使日本海高压南退或东撤,与西太平洋副高合并。日本海高压还可以经渤海、黄海进入到大陆上。日本海高压具有副热带高压的性质,在这样高的纬度(40°N附近)能稳定维持这样的高压,与整个行星风系的季节北移有关,每年7月下半月和8月上半月副高北移达到最北的位置。因此,华北特大暴雨均发生在这个时期。

4 不同尺度天气系统对暴雨的作用 4.1 行星尺度系统及季风环流对暴雨的作用研究表明,影响我国降水的行星尺度系统主要有西风带长波槽(包括巴尔喀什湖大槽、贝加尔湖大槽、太平洋中部大槽以及青藏高原西部低槽等)、阻塞高压(包括乌拉尔山阻塞高压、雅库茨克-鄂霍茨克海阻塞高压和贝加尔湖阻塞高压)、副高和热带环流。其中,乌拉尔山阻塞高压的建立,对整个下游形势的稳定起着十分重要的作用。雅库茨克-鄂霍茨克海阻塞高压的建立,对我国暴雨有重要影响,尤其对我国梅雨影响更大。副高呈东西带状时,副热带流型多呈纬向型,造成东西向的暴雨;副高呈块状时,副热带流型多呈经向型,造成南-北向或东北-西南向的暴雨。热带系统除直接造成暴雨外,它与中纬系统的相互作用,与我国夏季西风带的降水有密切关系。在副热带流型经向度较大时,热带气旋北上,合并于西风槽中,或者中、低纬系统迭加在一起(如高层西风槽与低层东风波迭加),造成暴雨。如果整个热带辐合带北移,海上辐合带中有台风发展,在台风与副高之间维持强的低空偏东风急流,有利于水汽不断向大陆输送,或者台风直接移入大陆,带来暴雨。如果热带辐合带稳定于南海一带,副高脊线位于20°—25°N之间,有利于江淮梅雨的稳定维持。当辐合带断裂时,热带季风云团向北涌进,则可以直接加强江淮梅雨。

近年来我国气象学家对季风环流系统及其对暴雨的作用做了大量的研究(中国科学院大气物理研究所,1998)。这是从另一个视角对行星尺度天气系统对暴雨的作用的考察。季风本来只是一个气候概念,但在近代,季风系统被看作为重要的大尺度天气系统而得到高度重视。我国是世界上最重要的季风气候区之一,且主要受东亚季风系统影响。根据大量研究结果认为,东亚夏季风系统相对于印度夏季风是独立的。相反,它与南半球的印尼-北澳冬季风却有着密切的联系。东亚夏季风盛行时,也正是印尼-北澳冬季风的盛行期。因此,不少学者甚至把东亚和印尼-北澳夏季风(北半球)作为一个统一的环流系统来看。其成员主要包括:低空的澳大利亚冷性反气旋、东亚地区的向北越赤道气流、南海-西太平洋热带辐合带(ITCZ) (或称热带季风辐合带、南海季风槽等)、西太平洋副高、梅雨辐合带(或称副热带季风辐合带、梅雨锋等)、高空的南亚反气旋的东部脊、东风急流(含南北两支东风急流)、东亚地区向南越赤道气流、南半球高空副高脊等。在这些环流系统的控制下,存在三支低层季风气流。这就是从澳大利亚冷性反气旋中辐散出来的冬季东南季风和越过赤道后转向而成的南海-西太平洋热带西南季风,以及由西太平洋副高脊西侧向北流转向而成的东亚大陆-日本副热带西南季风。东亚地区两支西南季风的北侧是两条辐合带,高层为辐散带,相应地对应着两条季风雨带。东亚大陆-日本副热带季风的气流由三部分组成,即由副高西南侧的东南气流、南海-西太平洋热带西南季风和印度热带西南季风三股气流在副高西侧汇合而成。南海-西太平洋ITCZ由单一的热带海洋气团所组成,不具锋面性质。副热带季风辐合带由热带气团与北方极地大陆变性气团所构成,湿度对比明显,至少在高空有明显的锋面结构。夏季风环流系统中的某一成员的强弱、位置变化,均可引起整个环流系统的变化,从而影响到夏季风的强弱和进退,并进而影响到各个地区的旱涝。这可以通过对干旱年和洪涝年环流特征的比较看出。一般认为副热带夏季风具有高温高湿的热力性质,热带夏季风具有高湿和较高温度的热力性质,极地大陆变性气团具有高温低湿的热力性质。另外,副热带季风由于从高空副高脊下越过,上层干燥下层暖湿因而具有强的对流不稳定。所以季风和降水性质有密切关系。

4.2 中纬度天气尺度及次天气尺度系统对暴雨的作用影响我国降水的中纬度天气尺度及次天气尺度系统主要有高空低槽、地面气旋以及各种锋面、低空切变线、低涡、高低空急流和高空冷涡等。在这些系统的有利结合下,可以形成各种强降水。特别是其中的切变线、低涡、高空冷涡和低空急流等系统,是大部分强降水过程中的重要角色。

据统计,在夏半年,由于江淮切变线产生的暴雨,占全部暴雨日数的41%,而且大多数江淮切变线过程均能带来暴雨。江淮切变线的降水多位于地面锋线的北部、700 hPa切变线以南的地区。切变线上降水分布并不均匀,只有在辐合较大、水汽供应较充分的地区,才有较大的暴雨。而切变线上辐合不同的原因,主要是西南涡沿切变线东移所造成的。因此,江淮切变线上产生的暴雨与西南涡是分不开的。

低空低涡是影响我国暴雨的重要天气系统,多存在于离地面2~3 km的低空,如生成于四川的西南涡、生成于青海高原的西北涡和生成于西藏地区的高原涡等。这些低涡形成于青藏高原及其附近地区,与高原的作用是分不开的,它们东移后,对我国东部广大地区的降水均有影响。当西南涡发展东移时,雨区也不断扩大和东移,降水强度逐渐增强。一般到了两湖盆地,降水量便大大增加,往往形成暴雨。同时,西南涡的东移和发展,往往引起地面锋面气旋的发生发展。有时高原涡和西南涡同时东移并上下叠加,往往产生强降水。

低空急流与暴雨的密切关系。据统计,在江淮梅雨期有70%以上的日数出现低空急流,其中79%的低空急流伴有暴雨,反之83%的暴雨伴有低空急流。有低空急流无暴雨或有暴雨无低空急流只占少数。绝大部分暴雨发生在低空急流的左侧200 km以内,多数降落在低空急流中心的左前方。

一般来说,对暴雨起作用的天气系统的活动具有以下特点:当系统强烈发展或停滞摆动时,容易造成较强而持续的暴雨。当各种系统叠加时也会使降水量加大。例如造成“75.8”暴雨的天气系统,除登陆的台风外,还有西风槽、东风扰动、低空东风急流、中空偏南急流、冷暖锋等。这次暴雨就是由各种系统叠加所造成的(丁一汇,1978;陶诗言,1980)。高空槽与台风叠加,构成“南涡北槽”形势,是一种较普遍的暴雨形势。西南涡与北部西风槽叠加,也常造成暴雨加强。台风东北象限的低层辐合与高空槽前的高层辐散叠加,有利于上升运动的维持和加强。此外,在中空偏南急流之西侧、低空偏南急流之左侧,也是有利于上升运动发展之处,且低空急流保证了水汽的充分供应给暴雨的形成提供了条件。所以,在上述几个系统叠加之处就能形成暴雨。在稳定的环流形势下(一般多为纬向型),天气尺度系统沿同一路径移动,因而在该路径上的地区,往往受若干个天气尺度系统的重复作用,接连出现几次暴雨,形成连续性特大暴雨。

4.3 台风和热带天气系统对暴雨的作用台风是最强的暴雨天气系统。国内外不少极端暴雨记录均与台风活动有关(陶诗言,1980)。我国大部分近海省市最高降水量记录的影响系统均为台风,且台风降水(其中大部分为暴雨)占夏半年降水总量的很大比重。台风降水一般有四种类型:台风眼壁及内雨带降水,外围螺旋雨带及台前飑线降水,台风与其他系统相互作用产生的远程降水(如台风倒槽暴雨等)以及与台风相联系的热带云团降水。台风暴雨与台风本身强度及结构、环境流场以及地形、地理条件的影响密切相关。其他热带系统如东风波、热带辐合带均会对暴雨的发生发展造成直接或间接的影响。

4.4 中尺度系统对暴雨的作用Orlanski(1975)把天气系统划分为大(α、β)、中(α、β、γ)、小(α、β、γ)等8种尺度。其中α中尺度(200~2000 km)也称为“次天气尺度”或“中间尺度”或“大的中尺度”;而β中尺度(20~200 km)和γ中尺度(2~20 km)也被分别称为“典型中尺度”或“小的中尺度”;按照上述定义,中尺度是一个很宽的范围,小至2 km (如积云),大至2 000 km (如台风),均属于中尺度范畴。不过一般所说的中尺度通常是指被称为“典型中尺度”的β中尺度。

在各种气象要素场上均可以分析出中尺度系统。例如在每小时降水量图上可以分析出中尺度雨团(带),在卫星云图、雷达回波图上可以分析出中尺度云团(带)、中尺度雷达回波团(带)等,而在气压场、流场上则可能分析出中尺度高压、低压(或正、负变压中心)、中尺度反气旋、气旋、中尺度辐合线、切变线、中尺度次级环流等中尺度系统。从中尺度系统形成机制来看,有由地形性机械强迫和热力强迫引起的环流(如山脉波、背风波、大气涡街、海陆风、山谷风等),和在自由大气中的由大气稳定振荡以及由大气斜压性驱动造成的非对流性的中尺度环流系统(如重力波、锋-急流次级环流等),以及由非绝热加热驱动造成的中尺度对流系统(包括孤立对流系统、带状对流系统以及中尺度对流复合体等)。大量研究显示,中尺度系统与暴雨或其他强天气之间具有密切关系。这里仅略举若干实例来加以说明。

例1,据陶诗言等(1980)分析,在“75.8”暴雨期间,在驻马店-漯河一线以西的暴雨中心附近地区,共有21个中尺度雨团(大于10 mm·h-1的强降水区)活动。其中有几个雨团向板桥水库运动,合并后造成了当天晚上该处的强烈暴雨。这种合并现象是“75.8”暴雨降水增强的重要原因。

例2,据游景炎(1965)对“63.8”暴雨的中尺度分析表明,中尺度辐合中心、中尺度切变线、辐合线等中尺度系统,在暴雨发生发展过程中起了重要作用。在暴雨期间,地面上有一种偏北风与偏东风之间构成的“冷性切变线”。还有一种由北东北(或东北)风与东南风之间构成的“东风切变线”,它产生在东风带内,并自东向西移动。每次出现后,降水量就有一次跃增。东风切变线引起的雨强很大(40 mm·h-1),冷性切变线引起的雨强相对要小一些(20 mm·h-1),降水时间也较短促。在辐合线前方风速小,后方风速大,在辐合线上有较强的风速辐合。8月4日河北獐仫附近有一条东北风辐合线,走向大致与太行山平行。由于山脉的阻挡,辐合线常在此停滞不动,造成24 h的降水量一般达600 mm以上,而獐仫的降水量更大,达865 mm。

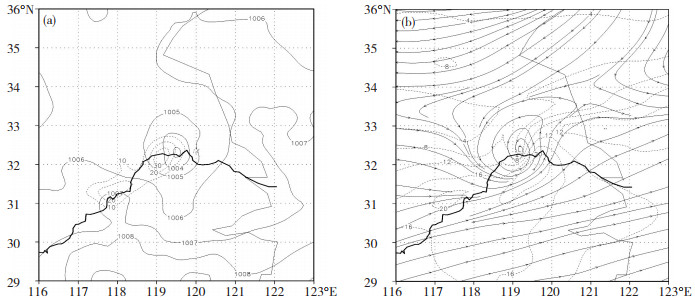

例3,廖胜石等(2007)模拟和诊断研究了2003年7月5日滁县-南京的暴雨过程。分析表明,当日05时之前,地面气压场上有弱中低压生成,但低空950 hPa、850 hPa上均无明显的涡旋。05时之后,地面的中低压加强,低空出现低涡,08时低涡发展到成熟阶段,强降水区与中低压和中气旋有很好配合(图 1)。通过对随着雨团中心一齐移动的中尺度系统的涡度、垂直速度、散度的高度-时间剖面图,以及降水强度时间变化曲线图(图略)的分析可见,暴雨的降水强度随着中尺度系统的气旋性涡度、垂直上升速度和低空辐合的增强而增强、减弱而减弱。当涡度、辐合和上升速度达最强时降水最强。由此清楚地表明了中尺度系统与暴雨的密切关系。

|

图 1 2003年7月5日05时的(a)地面等压线(实线, 单位: hPa)和等降水量线(虚线, 单位: mm)以及(b) 850 hPa等压面的流线和等风速线(虚线, 单位: m·s-1) (廖胜石等,2007) Fig. 1 (a) Surface isobars (solid lines, unit: hPa) and isolines of rainfall (dashed lines, unit: mm) and (b) stream lines and isotaches (dashed lines, unit: m·s-1) on 850 hPa constant surface at 05:00 BT 5 July 2003 (Liao et al., 2007). |

一般来说,大气中的很多非对流性的中尺度环流本身一般并不强,但它们常常起到触发对流机制的作用。而中尺度对流系统(MCS),则通常是暴雨等强天气的直接制造者和携带者。雷达和卫星是监测MCS的重要工具。从雷达分析来看,中尺度对流系统一般包含对流区和层状区两部分,根据层状云和对流云的相互配置,对流系统通常可分为前导型(LS)、尾随型(TS)和平行型(PS)等不同类型(Houze,2014),它们对降水均有不同程度的贡献。从卫星分析来看,中尺度对流系统顶部常常被卷云覆盖,但是有时可以看出一些重要的结构特征。例如在红外云图上冷涡云系中的冷圈云或冷U/V字形云结构,常常对应强降水区(Shou et al., 2019)。云顶细节结构和详细时间演变特征,常常可以用于指示风暴强度、灾害的严重程度或者内部结构(Bader et al., 1995)。

5 暴雨的诊断分析我国从“75.8”暴雨攻关研究开始,大力发展了基于大气动力学和热力学理论的暴雨诊断分析,使暴雨研究逐渐客观化和定量化。

5.1 暴雨形成因子的分析由水汽方程出发,在一定假设条件下,可以导出降水率和总降水量公式。

| $ I = - \int_0^{{p_0}} {\omega \frac{{\delta F}}{g}} {\rm{d}}p, W = - \int_{{t_1}}^{{t_2}} {\int_0^{{p_0}} {\omega \frac{{\delta F}}{g}} {\rm{d}}p} {\rm{d}}\mathit{t} $ | (1) |

其中,I为降水率或降水强度,ω为垂直速度,W为t1—t2时段内的总降水量,F为水汽的函数,δ为控制系数。当q ≥ qs (q和qs分别为比湿和饱和比湿),且ω < 0时,δ=1;当q < qs,或ω ≥ 0时,δ=0。从上式可以看出,形成暴雨需要具有丰富的水汽和较强的垂直运动,并持续较长的时间。垂直运动包括抬升及对流,后者与大气不稳定性相关。故对这些条件进行诊断是做暴雨研究的基本着眼点。

5.2 水汽条件的诊断分析水汽条件的诊断分析内容主要包括:(1)水汽含量,具体包括各层比湿或露点、各层饱和程度、湿层厚度、可降水量等;(2)水汽输送,具体包括水汽通量、水汽通量散度(D)等。若不考虑地形和摩擦的影响,且认为地面和大气层顶的垂直速度为零,以及水汽的局地变化量比降水量要小得多,则可得I≈-D,即整层水汽通量辐合的大小近似地等于降水率。由于水汽通量散度是由水汽平流和风的散度两部分组成的,而实际计算表明,在降水区中水汽通量辐合主要由风的辐合和水汽平流所造成的,特别是在低层空气水平辐合最为重要。所以水汽通量辐合主要决定于空气的水平辐合。另外,水汽条件还影响到大气的稳定度。低层湿平流、高层干平流会使对流性不稳定增强,从而使对流强烈发展。因此不少研究者对暖湿空气输送系统,如“暖输送带”(Browning et al., 1974)或“低空急流”以及“湿急流”(陶祖钰等, 1994, 2005)等给予很大关注。其中“湿急流”是指低层空气在湿不稳定大气的上升过程中,不断加速形成一支斜穿整个对流层的自下而上的急流。在暴雨区中常常存在着这种将低空急流和高空急流在垂直方向上连接起来的湿急流。此外,不少研究者还常常将水汽与动力因子相结合。例如,冉令坤等(2009)引入水汽散度通量Γm (垂直速度与水汽通量散度的乘积)和水汽垂直螺旋度Hm (垂直速度与水汽通量涡度的乘积)两个参数,并将它们结合起来分析,结果表明这样对暴雨发生发展会有更显著的指示作用。

5.3 垂直运动条件的诊断分析垂直速度一般是通过间接计算而得到的物理量。计算垂直速度的方法很多,从物理上可以分为热力学、运动学和动力学方法三类。常用的有个别变化法(又称绝热法)、运动学法、地转涡度求解法、通过降水量反算法和求解ω方程等(姚秀萍, 等,2012)。这些垂直运动的诊断分析方法主要是通过分析水平风场和温压场来进行的,各种方法均各有优缺点。其中用准地转ω方程诊断垂直运动是常用方法之一。但是,经典的准地转ω方程在定量计算和定性应用上均有一定的困难。为了克服其缺点,Hoskins等(1978)推导得到了一个用Q矢量表示的准地转ω方程,并得到ω ∝ ▽· Q的关系。因而可得出:▽·Q < 0,ω < 0,有上升运动;相反▽· Q > 0,ω > 0,有下沉运动。可见用Q矢量散度来判断垂直运动简单明了。尤其是用地转风与温度场或位温场形式的Q矢量来计算,只要用一层等压面的资料即可算出该层的垂直运动。这是用Q矢量场散度诊断垂直运动的优点。

Q矢量不仅能用来诊断垂直环流,还可用来判断锋生、锋消。具体来说,当Q与▽T交角大于90°,Q ·▽T < 0,即Q指向冷空气时,将增加原有的温度梯度,因而有利于锋生。相反,当Q与▽T交角小于90°,Q ·▽T > 0,即Q指向暖空气时,将减小原有的温度梯度,因而有利于锋消。

近年来,Q矢量分析方法得到了很大发展,学者提出了半地转Q矢量、非地转Q矢量和湿Q矢量等概念,以及Q矢量分解分析等方法。国内外许多研究表明,Q矢量分解等诊断方法具有对实际天气系统诊断分析的很高应用价值,是一个有效的诊断分析工具,能分离出具有气象意义的过程和结构,而这些仅靠“总”的Q矢量是无法揭示的。通常情况下,将Q矢量分解在以等位温线为参照线的自然坐标系中(简称为PT分解)。也有另外一种分解方法,即将Q矢量分解在以等高线为参照线的自然坐标系中(简称为PG分解)。无论哪种分解方法,分解后的各Q矢量分量与“总”的Q矢量具有相同的诊断特性。在实际研究工作中,究竟采用何种分解方法,取决于研究分析的目的。同时需要特别强调的是,应用Q矢量PT或PG分解时,要认真考虑到分解所得的各Q矢量分量应具有明确的物理意义,这样做分解分析才有意义(岳彩军等,2005;岳彩军等,2010;姚秀萍等,2012;岳彩军, 2014)。

5.4 地形对降水的影响地形对降水的作用,主要包括动力作用和云物理作用。一般而言,由于迎风坡的强迫抬升及地形辐合作用均会使降水增强。而在一定的天气条件下,在山脉的背风面产生的背风波对降水也有明显的影响。李冀等(1978)曾对太行山地区的背风波进行过数值试验,结果表明强降水区位于背风波的上升气流区。地形的作用有时还可以影响降水形成的云雾物理过程,使降水增幅。此外由地形的热力和动力强迫所造成的各种局地环流均可能影响暴雨的发生和发展。例如在海岸线附近,沿海岸造成了海风锋和海岸锋等中尺度系统,使海岸附近常有强的降水带形成。大量研究表明,很多强降水系统的发生发展均与地形性中尺度环流有着密切的联系,所以对地形影响的诊断分析在暴雨分析和诊断中也起着重要的作用(寿绍文等,2016,2017)。

5.5 大气不稳定性和风速垂直切变的诊断分析与对流密切相关的大气不稳定性主要包括条件性不稳定、对流性不稳定、第二类条件性不稳定、条件性对称不稳定和凯尔文-赫姆霍茨不稳定等。大气不稳定能量是大气对流发生发展的能量来源。不同类型的对流系统是在不同的大气不稳定性支配下产生的。大气不稳定性一般可具体通过计算各种稳定度指数,如沙瓦特指数、抬升指数、理查森数、对流有效位能(CAPE)以及湿位涡等参数来分析(寿绍文等,2016)。

风垂直切变是大气斜压性的的重要表现,也是影响对流发生发展的重要因子之一。风垂直切变对于对流系统的作用是多方面的。它可以影响对流系统的传播和运动、对流系统的结构和类型、对流系统的分裂和强度等。有利于暴雨形成的准静止对流、列车效应以及重力波现象等,均与一定的风垂直切变条件密切相关。风速垂直切变常用0—6 000 m的风速差,以及理查森数、螺旋度等参数直接或间接地表示。

5.6 能量天气学分析和诊断谢义炳等(1978, 1979)在深入研究“75.8”暴雨后,提出了湿斜压概念和湿斜压天气动力学的系统理论,强调了凝结潜热释放的反馈对大气运动的重要性。他在开放系统中引入的“湿有效位能”概念被发展成为一种新的暴雨诊断和预报方法。雷雨顺等(1986)将能量天气学理论应用于暴雨、冰雹等强对流天气的研究,形成了一套系统、实用的能量天气学分析预报方法。在能量天气学分析和诊断中应用最普遍的概念有总能量、总温度、湿静力总温度、能量锋、次天气尺度Ω系统(又称锢囚高能舌)和压能-湿焓场等,它们对暴雨等强天气均有很好的指示性。

5.7 位涡的诊断近年来,位涡(PV)等物理量的诊断在暴雨诊断和分析中也有非常广泛的应用。位涡是绝对涡度矢量与位温梯度矢量的点乘积。在静力平衡条件下,位涡可以简化为绝对涡度垂直分量与静力稳定度的乘积,也就是绝对涡度与位温垂直梯度的乘积。因而位涡便是一个既包含热力因子又包含动力因子的综合的物理量。利用等熵位涡理论可以很好地解释地面气旋的发展过程。在考虑降水特别是暴雨的生成机制时,必须考虑水汽的作用,从而出现了湿位涡(MPV)的概念。湿位涡这一物理量不仅表征了大气动力、热力属性,而且考虑了水汽的作用,所以对湿位涡进行诊断,可以寻求各热力、动力及水汽条件与降水的关系,从而揭示降水发生发展的物理机制。近年来湿位涡概念得到广泛的应用。湿位涡可以分解为MPV1和MPV2两项。其中

最近20~30 a来,位涡理论和应用研究发展很快。例如Bennets和Hoskins(1979)提出了条件性对称不稳定的概念,并提出当湿位涡为负值时就可能出现条件性对称不稳定。他们还分析了有利于形成对称不稳定的天气形势:当沿热成风方向湿度增大时,有利于形成条件性对称不稳定。同时他们指出在初始为静(重)力稳定、惯性稳定(即MPV1>0)的情况下,当MPV2 < 0时可能出现对称不稳定,说明湿斜压性和水平风垂直切变对形成对称不稳定的重要作用。对称不稳定理论可以很好地解释锋面中尺度雨带的发生和发展的原因,同时也可以很好地解释为什么在大气层结位势稳定的情况下,有时也会发生暴雨。有很多实例表明,有时虽然大气层结是位势稳定的,但却也会发生暴雨。例如,1983年6月13日安徽阜阳地区发生170 mm·(12 h)-1的大暴雨,2003年10月11日河北沧州等地发生了110.5 mm·(24 h)-1的暴雨,但是当天的各种稳定度参数均表明大气层结是稳定的,只有湿位涡小于零,表明大气是对称不稳定的,具有倾斜对流不稳定能量。这提示预报员在大气层结是条件性稳定或对流性稳定的情况下,如果大气是对称不稳定的,则对流性降水仍有可能发生。

Hoskins等(1985)论证了对流层的上部或平流层的位涡扰动下传,可以引起对流层下部及地面的气旋发展。高低层的位涡和温度扰动,以及它们诱发的环流共同作用的结果,便造成了低涡或气旋的发生和发展。吴国雄等(1995)在湿位涡方程的基础上,证实绝热无摩擦的饱和大气具有湿位涡守恒的特性,并由此去研究湿斜压过程中涡旋垂直涡度的发展,提出倾斜涡度发展(SVD)理论,在暴雨等强天气研究中得到广泛应用。

来自平流层下层和对流层中上层的低相对湿度和高位涡的干燥下沉气流,它们可以与对流层低层暖湿空气相互作用。这种现象称为干侵入,也称为对流层顶折叠。由于来自高层稳定环境的高位涡气流到达低层不稳定环境后其涡度增大,便会促进气旋的发生和发展,有利于引起暴雨或强对流天气的形成(姚秀萍等,2007;寿亦萱,2014;Shou et al., 2016)。

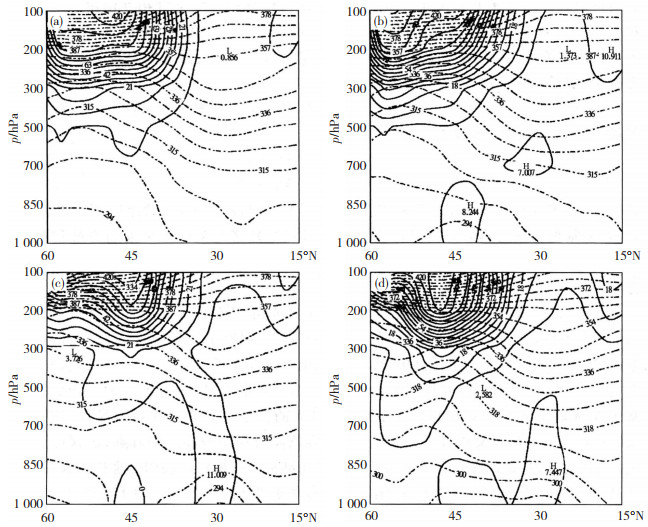

自20世纪80年代以来,在我国很多学者将位涡作为一个诊断量,用于对暴雨等天气系统的诊断。例如刘还珠等(1996)通过一个强降水个例分析了湿位涡与锋面强降水天气的关系,指出可利用对流层低层湿位涡的符号与数值来判断强降水的落区。候定臣(1991)分析了夏季江淮气旋活动的等熵面位涡图和位涡垂直廓线,探讨了夏季江淮气旋发生发展的可能机制,提出夏季江淮地区气旋波活动的一个概念模式,并指出来自中高纬平流层下部的高位涡空气沿等熵面向南方下滑,是典型温带气旋区别于夏季江淮气旋的主要特征。陆尔和丁一汇(1994)应用位涡分析讨论了1991年江淮特大暴雨冷空气活动的特征,指出南下的冷空气在江淮一带被来自低纬西南暖气流和东南暖气流所切断,形成高位涡冷空气中心,它与两支暖气流相互作用,维持梅雨锋,从而形成持续暴雨。吴海英等(2002)研究了在1991年7月5—6日的江淮暴雨过程中位涡扰动与气旋发展的关系,通过对等压面位涡的垂直结构演变的分析,指出高层位涡的下传促进了对流层低层及地面的气旋发展(图 2)。从上述应用实例可见,位涡理论在暴雨等强天气的诊断分析和预报中得到广泛的应用。

|

图 2 1991年7月5日08时(a)、5日20时(b)、6日08时(c)、6日20时(d)位涡(实线, 单位: 0.1 PVU)分布的垂直剖面图(图a—d中剖面所沿的经度分别为100°E、103°E、112°E、117°E, 皆为地面气旋中心所在经度; 虚线为等相当位温线; 图c中的位涡柱所在下方正是地面气旋和暴雨强烈发展的地区, 强降水发生在30°N附近)(吴海英等, 2002) Fig. 2 The vertical cross-section of the potential vorticity (solid lines, in unit 0.1 PVU) distribution at (a) 08:00 BT 5 July, (b) 20:00 BT 5 July, (c) 08:00 BT 6 July, and (d) 20:00 BT 6 July 1991 (The cross-sections are along the longitudes of the surface cyclone centers, which are at 100°E, 103°E, 112°E, 117°E as shown in Fig.(a), (b), (c), and (d), respectively. Dotted line is isoline of equivalent potential temperature. The location below the high potential vorticity column in Fig.(c) is the area near 30°N where the surface cyclone and heavy rain are developing strongly) (Wu et al., 2002). |

此外,高守亭等(2007)还将位涡的定义广义化,引入了对流涡度矢量(CVV)和湿涡度矢量(MVV)这样两个新概念。

| $ CVV = ({\zeta _a} \times \nabla {\theta _{\rm{e}}})/\mathit{\rho }, MVV = ({\zeta _a} \times \nabla {q_v})/\mathit{\rho } $ | (2) |

上式中,ζa为绝对涡度矢量,θe为相当位温,qv为比湿,ρ为密度。他们指出CVV和MVV的垂直分量与热带对流密切相关,并且能把热带对流的中尺度动力过程和热力过程与云微物理过程密切联系起来。因此提出了一种很有应用潜力的诊断分析方法。还有一些学者,把湿位涡与Q矢量散度相乘的乘积(称为PVQ)的较大正值作为暴雨指标(若湿位涡大于零,与Q矢量散度大于零时,令PVQ=0),其物理意义也是很清晰的,因为湿位涡为负值时为对称不稳定,Q矢量散度为负时为上升运动。

5.8 重力波的诊断重力波常常可以起到对流触发机制的作用。由于重力波的触发使大气不稳定能量得以释放,造成对流,从而有利于形成暴雨。判断重力波的产生的判据很多(寿绍文等, 2009, 2016),例如Ri < 0.25时易发生重力波;高低层涡度差(可用200 hPa与850 hPa的涡度差值ς200 - ς850表示)较大时,易发生重力波;斯科勒参数随高度减小(

| $ NBE = 2{\rm{J}}(u, v) - \beta u + \mathit{f\zeta } - {\rm{ }}{\nabla ^2}\mathit{\Phi } $ | (3) |

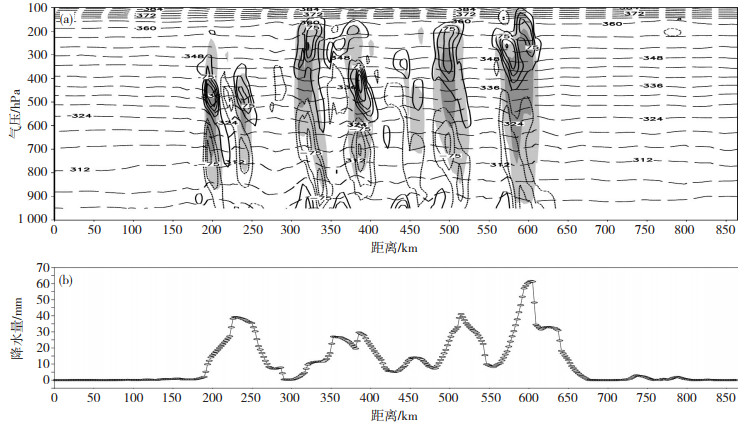

上式中,Φ为位势,▽2为二维拉普拉斯算子,u、v为水平风速分量,J为雅各比算子;f为地转参数,ζ为相对涡度。四项均可通过模式输出的高空风场和高度场资料进行计算。上式可用于分析模式输出场中非平衡流的量级。在前人的研究中,波动形成的区域就是NBE的极值区。高空急流出口区域,非线性平衡方程右端四项的和有明显的非零值。在急流附近风速垂直切变最大,所以在高空槽前和脊后以及高空急流出口区附近地区是有利于重力波发生的地区。一般来说,在有利于重力波发生的地区,当水汽等条件同时具备时,也是有利于暴雨发生的地区。例如,1991年7月6日08—20时江淮流域的暴雨区与Ro数的大值区的位置基本一致。重力波的产生与大气的非地转偏差和风速垂直切变密切相关。重力波也会影响降水的分布。例如2007年7月8日的一次梅雨锋暴雨过程在南阳-启东间的降水分布由于受到重力波的影响而呈现明显的波状特征(图 3)。

|

图 3 2007年7月8日00时南阳-启东的散度(实线, 单位: s-1)、位温(等值线间隔4 K)和垂直上升速度(阴影区域为垂直上升速度大于等于0.6 m·s-1)的垂直剖面(a)及对应时刻1 h降水量(b) (易军等,2009) Fig. 3 (a) The vertical sections of divergence (solid line, unit: s-1), potential temperature (isoline interval 4 K) and vertical velocity (shadow represents the vertical velocity which is greater or equal to 0.6 m·s-1) along Nanyang-Qidong and (b) the corresponding hourly rainfall at 00:00 BT 8 July 2007 (Yi et al, 2009). |

暴雨是在特定大尺度环流背景下由中小尺度系统直接造成的产物。从这个意义上讲,暴雨是一种多尺度天气现象。因此暴雨的预报可以有长、中、短、甚短期和临近预报等不同时效。

从20世纪50年代起,我国气象工作者就开始进行暴雨中长期预报的研究试验,提出了很多预报方法(章淹等,1990)。近年,陶诗言等(2010)通过对我国历史上多次深槽型暴雨及台风暴雨进行深入研究,指出Rossby波列的下游发展效应和气旋强烈斜压发展过程是这些暴雨天气的制造者。因此在暴雨的预报业务中,应密切监测Rossby波的下游效应,并指出Hovm ö ller图是一种有效的预报工具。暴雨短期天气预报主要着眼于暴雨的潜势和落区,我国气象工作者也创造了很多方法,如:综合迭套法(或称围区法)、环境场分型预报法、数值预报产品释用法、配料法(或称“成分法”)、群指数法和诊断-预报法等。甚短期和临近预报是从20世纪80年代以后才开始实行的。目前主要依靠强化观测手段和自动化技术的支持,基本工作方式是人机对话。近年来,我国各级气象台站均已不同程度地开展了临近预报业务,并正在大力发展强天气临近预报业务系统。暴雨预报的程序,一般遵照从大尺度逐渐递减至中、小尺度的思考模式,称为“预报漏斗”。但是对于做甚短期和临近预报的预报员来说,应该把主要时间花在分析中小尺度系统上。这种时间分配原则称为“时间金字塔”。

7 思考和展望以上对70 a来我国暴雨的天气学研究进展做了简略回顾。尽管只是瀚海拾贝,但已足见其研究内容极为广泛,研究成果无比丰富。暴雨是自然界中最复杂,也是最奇特的大气现象之一。尤其是一场极端暴雨,可以试想它为何有如此大的降水量?为何会发生在这样一个特定的区域和特定的时段?它需要经历多么复杂的物理过程和具备多少必要条件及适当机遇?回答这些问题,做事后分析尚且不易,要做事先预报无疑更难。可是广大气象工作者却知难而上,几十年始终锲而不舍地探索着我国暴雨的机理和预报方法。今天取得的丰硕成果正是他们做出极大努力的结果,也是他们对大气科学作出的重要贡献。前人所取得的研究成果,很多已被公认或普及应用。然而鉴于暴雨问题的复杂性,迄今很多方面还是探索性的,仍然需要更深入地研究。以下是对其中一些问题和研究方向的初步思考和展望。

(1) 中国大范围暴雨是在一定的大形势背景下发生的。西风带长波槽、阻塞高压、副热带高压和热带环流等行星尺度系统以及东亚夏季风系统均与我国夏季的降水有密切关系。所以关于中国大范围暴雨的研究离不开对这些大尺度天气系统的监测和研究,它们仍将是今后长期的重要研究课题。

(2) 高空低槽、地面气旋以及各种锋面、高空冷涡、低空切变线、低涡和高、低空急流、对流层顶折叠以及台风、东风波等中、低纬天气系统,在大部分强降水过程中扮演重要角色。同样,对它们的研究也仍将是今后长期的重要研究课题。

(3) 中尺度系统与暴雨有非常密切的联系,特别是中尺度对流系统,通常是暴雨的直接制造者或载体。中尺度气象学是现代天气学的重要分支,近年来正得到蓬勃发展。很多观测事实显示,中国的很多中尺度降水系统,例如在梅雨锋区、西南涡以及华南暖区中的中尺度对流系统,其结构及发生发展机制等均具有明显特色,未来需要通过强化观测和中尺度数值模拟等方法来对它们进行深入研究。

(4) 基于大气动力和热力学原理的各种暴雨诊断方法的应用,使暴雨研究逐渐客观化和定量化,有助于深入认识暴雨形成机理和改进各种时效的暴雨天气预报。暴雨诊断内容包括各种影响暴雨发生发展的因子。诊断方法也是多样性的,有时采用合成分析的做法,有时采取分解分析的做法。这些探索充分彰显了活跃的创新思维。

(5) 通过使用“多源”资料、“多尺度”分析和“多模式集合(集成)、人工智能以及“多媒体”技术等手段,来研究暴雨机理及“多时效”预报问题,已经成为现代天气学暴雨研究的显著特色。理论研究受到高度重视,很多理论研究成果正在转化成实用的预报方法。这种天气学实践与理论互相促进的关系在未来必定会得到进一步地发展。

当今我国气象事业整体发展迅猛,为暴雨研究创造了前所未有的优越条件,今后通过进一步加强观测、理论和应用研究,相信未来对暴雨的认识一定会更加深入,预报也会更加精准。

包澄澜, 王两铭, 李真光. 1979. 华南前汛期暴雨的研究[J]. 气象, 5(10): 8-10. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1979.10.003 |

蔡则怡, 章名立, 温市耕, 等. 1981. 沙漠地区的一次强对流暴雨[J]. 气象学报, 39(1): 110-117. |

长江流域暴雨科研协作片技术组.1982.长江流域暴雨文集[C].北京: 气象出版社

|

陈秋士. 1987. 天气和次天气尺度系统的动力学[M]. 北京: 科学出版社.

|

陈艳, 寿绍文, 宿海良. 2005. CAPE等环境参数在华北罕见秋季大暴雨中的应用[J]. 气象, 31(10): 56-61. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2005.10.014 |

丁一汇. 1989. 天气动力学中的诊断分析方法[M]. 北京: 科学出版社.

|

丁一汇. 1993. 1991年江淮流域持续性特大暴雨研究[M]. 北京: 气象出版社.

|

丁一汇, 蔡则怡, 李吉顺. 1978. 1975年8月上旬河南特大暴雨的研究[J]. 大气科学, 2(4): 276-289. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.1978.04.02 |

丁一汇, 张建云. 2009. 暴雨洪涝[M]. 北京: 气象出版社.

|

高守亭. 1987. 流场配置及地形对西南低涡形成的动力作用[J]. 大气科学, 11(3): 263-271. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.1987.03.05 |

高守亭, 崔春光. 2007. 广义湿位涡理论及其应用研究[J]. 暴雨灾害, 26(1): 3-8. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2007.01.002 |

《华北暴雨》编写组. 1992. 华北暴雨[M]. 北京: 气象出版社.

|

《华南前汛期暴雨文集》编写组.1981.华南前汛期暴雨文集[C].北京: 气象出版社

|

侯定臣. 1991. 夏季江淮气旋的Ertel位涡诊断分析[J]. 气象学报, 49(2): 141-149. |

来小芳, 张艳玲, 陆汉城, 等. 2007. "配料法"用于长江下游暴雨预报[J]. 南京气象学院学报, 30(4): 556-560. DOI:10.3969/j.issn.1674-7097.2007.04.018 |

雷雨顺. 1986. 能量天气学[M]. 北京: 气象出版社.

|

李柏, 寿绍文. 1996. 梅雨锋生次级环流对暴雨的作用[J]. 气象科学, 16(4): 314-321. |

李冀. 1978. 背风波形成的非线性数值试验及其对降水的影响[J]. 大气科学, 2(3): 210-218. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.1978.03.04 |

李麦村. 1978. 重力波对特大暴雨的触发作用[J]. 大气科学, 2(3): 201-209. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.1978.03.03 |

李娜, 冉令坤. 2013. 北京"7. 21"暴雨过程中变形场引起的锋生与倾斜涡度发展诊断分析[J]. 气象学报, 71(4): 593-605. |

励申申, 寿绍文. 1992. 登陆台风与其外围暴雨的相互作用[J]. 气象学报, 50(1): 33-40. DOI:10.3321/j.issn:0577-6619.1992.01.004 |

励申申, 寿绍文, 潘宁. 1996. 1991年梅雨锋暴雨与锋生环流的诊断分析[J]. 南京气象学院学报, (3): 364-369. |

李耀辉, 寿绍文. 1999. 旋转风螺旋度及其在暴雨演变过程中的作用[J]. 南京气象学院学报, (1): 95-102. |

李耀辉, 寿绍文. 2000. 一次江淮暴雨的MPV及对称不稳定研究[J]. 气象科学, 20(2): 171-178. DOI:10.3969/j.issn.1009-0827.2000.02.008 |

廖胜石, 寿绍文. 2004. 一次江淮暴雨中中尺度低涡的数值模拟及分析[J]. 南京气象学院学报, (6): 753-759. DOI:10.3969/j.issn.1674-7097.2004.06.005 |

柳崇健. 1998. 天气预报技术的若干进展[M]. 北京: 气象出版社.

|

刘还珠, 张绍晴. 1996. 湿位涡与锋面强降水天气的三维结构[J]. 应用气象学报, 7(3): 275-284. |

陆尔, 丁一汇. 1994. 1991年江淮特大暴雨的位涡分析与冷空气活动[J]. 应用气象学报, 5(3): 19-27. |

卢敬华. 1986. 西南涡概论[M]. 北京: 气象出版社.

|

马鹤年.1998.次天气尺度Ω系统和暴雨落区.暴雨文集[C].吉林: 吉林出版社: 171-176

|

马淑红, 席元纬. 1997. 新疆暴雨的若干规律性[J]. 气象学报, 55(2): 239-248. |

倪允琪, 周秀骥, 陶诗言, 等. 2004. 国家973 "中国暴雨"项目研究专著系列丛书[M]. 北京: 气象出版社.

|

覃丽, 寿绍文. 2007. 一次"北涡南槽"型广西强降水过程的数值模拟与诊断分析[J]. 热带气象学报, 23(1): 27-34. DOI:10.3969/j.issn.1004-4965.2007.01.005 |

冉令坤, 楚艳丽. 2009. 强降水过程中垂直螺旋度和散度通量及其拓展形式的诊断分析[J]. 物理学报, 58(11): 8094-8106. DOI:10.7498/aps.58.8094 |

任余龙, 寿绍文. 2007. 西北区东部一次大暴雨过程的湿位涡诊断与数值模拟[J]. 高原气象, 26(2): 344-352. DOI:10.3321/j.issn:1000-0534.2007.02.017 |

寿绍文. 2001. 梅雨锋中尺度切变线雨带的动力结构分析[J]. 气象学报, 59(4): 405-413. |

寿绍文. 2009. 中尺度大气动力学[M]. 北京: 高等教育出版社.

|

寿绍文. 2012. 现代天气学方法[M]. 北京: 气象出版社.

|

寿绍文. 2016. 中尺度气象学:第三版[M]. 北京: 气象出版社.

|

寿绍文. 2017. 中尺度气象学研究[M]. 北京: 气象出版社.

|

寿绍文. 2019. 中国天气概论:第二版[M]. 北京: 气象出版社.

|

寿绍文, 励申申, 林开平, 等. 1994. 一次江淮暴雨过程的中-β尺度分析[J]. 应用气象学报, 5(3): 257-265. |

寿绍文, 励申申, 彭广, 等. 1993. 条件性对称不稳定与梅雨锋暴雨[J]. 南京气象学院学报, 16(3): 364-367. |

寿亦萱. 2014. 对流层顶折叠检测新方法及其在中纬度灾害性天气预报中的应用[J]. 大气科学, 38(6): 1109-1123. |

陶诗言. 1980. 中国之暴雨[M]. 北京: 气象出版社.

|

陶诗言.2000.涂长望文集[C].北京: 气象出版社

|

陶诗言. 2001. 1998年夏季中国暴雨的形成机理与预报研究[M]. 北京: 气象出版社.

|

陶诗言, 卫捷. 2007. 夏季中国南方流域性致洪暴雨与季风涌的关系[J]. 气象, 33(3): 10. |

陶诗言, 张小玲, 张顺利. 2003. 长江流域梅雨锋暴雨灾害研究[M]. 北京: 气象出版社, 91-102.

|

陶祖钰. 1980. 湿急流的结构及形成过程[J]. 气象学报, 38(4): 331-340. |

陶祖钰, 黄伟. 1994. 大暴雨过程中与急流相关气块的三维运动分析[J]. 气象学报, 52(3): 359-367. DOI:10.3321/j.issn:0577-6619.1994.03.010 |

陶祖钰, 刘伟. 2005. 关于暴雨和湿急流的讨论[J]. 气象学报, 63(5): 825-833. DOI:10.3321/j.issn:0577-6619.2005.05.026 |

王家祁. 2002. 中国暴雨[M]. 北京: 中国水利水电出版社.

|

王淑云, 寿绍文, 刘艳钗. 2005. 2003年10月河北省沧州秋季暴雨成因分析[J]. 气象, 31: 69-72. |

王巍巍. 2007. 一次局地大暴雨过程的数值模拟和诊断分析[J]. 南京气象学院学报, 30(3): 412-416. |

王颖, 寿绍文. 2007. 水汽螺旋度及其在一次江淮暴雨分析中的应用[J]. 南京气象学院学报, 30(1): 101-106. DOI:10.3969/j.issn.1674-7097.2007.01.014 |

王永中, 杨大升. 1984. 暴雨和低层流场的位涡[J]. 大气科学, 8(4): 411-417. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.1984.04.07 |

王遵娅, 丁一汇. 2008. 夏季长江中下游旱涝年季节内振荡气候特征[J]. 应用气象学报, 19(6): 710-715. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2008.06.010 |

吴国雄, 蔡雅萍, 唐晓菁. 1995. 湿位涡和倾斜涡度发展[J]. 气象学报, 53(4): 387-404. DOI:10.3321/j.issn:0577-6619.1995.04.007 |

吴海英, 寿绍文. 2002. 位涡扰动与气旋的发展[J]. 南京气象学院学报, 25(4): 510-517. DOI:10.3969/j.issn.1674-7097.2002.04.011 |

吴正华, 丁一汇. 1992. 甚短期天气预报[M]. 北京: 气象出版社.

|

谢义炳.1978.湿斜压大气动力学问题//暴雨文集[C].吉林: 吉林人民出版社

|

谢义炳. 1979. " 75. 8"河南特大暴雨的动力学分析[J]. 气象学报, 37(4): 45-55. |

《西北暴雨》编写组. 1992. 西北暴雨[M]. 北京: 气象出版社.

|

徐群. 1965. 近八十年长江中、下游的梅雨[J]. 气象学报, 37(4): 507-518. |

阎凤霞, 寿绍文. 2005. 一次江淮暴雨过程中干空气侵入的诊断分析[J]. 南京气象学院学报, 28(1): 117-124. DOI:10.3969/j.issn.1674-7097.2005.01.016 |

姚秀萍. 2015. 1981—2013年6—7月江淮地区切变线及暴雨统计分析[J]. 气象学报, 73(5): 883-894. |

姚秀萍, 吴国雄. 2007. 与梅雨锋上低涡降水相伴的干侵入研究[J]. 中国科学(D辑:地球科学), 12(3): 417-428. |

姚秀萍, 岳彩军, 寿绍文. 2012. Q矢量原理及其在天气分析和预报中的应用[M]. 北京: 气象出版社.

|

易军, 寿绍文, 高守亭, 等. 2009. 一次梅雨锋暴雨过程中的中尺度特征分析[J]. 气象科学, 30(6): 761-767. DOI:10.3969/j.issn.1009-0827.2009.06.008 |

游景炎. 1965. 暴雨带内的中尺度系统[J]. 气象学报, 37(3): 293-304. |

俞小鼎. 2011. 基于构成要素的预报方法—配料法[J]. 气象, 37(8): 913-918. |

袁佳双, 寿绍文. 2001. 1998年华南大暴雨冷空气活动的位涡场分析[J]. 南京气象学院学报, 24(1): 92-98. DOI:10.3969/j.issn.1674-7097.2001.01.012 |

岳彩军. 2014. Q矢量、螺旋度、位涡及位涡反演在台风暴雨研究中的应用进展[J]. 暴雨灾害, 33(3): 193-201. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2014.03.001 |

岳彩军, 曹钰, 寿绍文. 2010. Q矢量研究进展[J]. 暴雨灾害, 29(4): 3-12. |

岳彩军, 寿亦萱. 2005. 中国Q矢量分析方法的应用与研究[J]. 高原气象, 24(3): 450-455. DOI:10.3321/j.issn:1000-0534.2005.03.024 |

张丙辰. 1990. 长江中下游梅雨锋暴雨研究[M]. 北京: 气象出版社.

|

章国才, 矫梅燕, 李延香, 等. 2007. 现代天气预报技术和方法[M]. 北京: 气象出版社.

|

章淹. 1990. 暴雨预报[M]. 北京: 气象出版社.

|

章淹. 1979. 我国暴雨研究和预报的进展[J]. 气象, 5(11): 1-4. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1979.11.001 |

张庆云, 陶诗言, 张顺利. 2003. 夏季长江流域暴雨洪涝灾害的天气气侯条件[J]. 大气科学, 27(6): 1018-1030. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2003.06.06 |

张文, 寿绍文. 2007. 长江中下游地区汛期极端降水量的异常特征分析[J]. 气象, 33(3): 61-67. |

张文建, 许健民, 方宗义, 等. 2004. 暴雨系统的卫星遥感理论和方法[M]. 北京: 气象出版社.

|

张小玲, 陶诗言, 张顺利. 2004. 梅雨锋上的三类暴雨[J]. 大气科学, 28(2): 187-205. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2004.02.03 |

赵思雄, 陶祖钰. 2004. 长江流域梅雨锋暴雨机理的分析研究[M]. 北京: 气象出版社.

|

郑秀雅, 张廷治, 白人海. 1992. 东北暴雨[M]. 北京: 气象出版社, 1-6.

|

中国科学院大气物理研究所. 1998. 东亚季风和中国暴雨[M]. 北京: 气象出版社.

|

周曾奎. 1999. 江淮梅雨[M]. 北京: 气象出版社.

|

竺可桢. 1934. 东南季风与中国之雨量[J]. 地理学报, 1(1): 1-27. |

朱乾根, 林锦瑞, 寿绍文, 等. 2007. 天气学原理和方法[M]. 北京: 气象出版社.

|

Allan R P, Soden B J. 2008. Atmospheric warming and the amplification of precipitation extremes[J]. Science, 321: 1481-1484. DOI:10.1126/science.1160787 |

Bader M J. 1995. Images in weather forecasting, a practical guide for interpreting satellite and radar images[M]. London: Cambridge Browning, University Press.

|

Bennetts D A, Hoskins B J. 1979. Conditional symmetric instability-A possible explanation for frontal rainbands[J]. Quart J Roy Meteor Soc, 105: 945-962. DOI:10.1002/qj.49710544615 |

Browning K A. 1974. Structure and mechanism of precipitation and effect of orography in a wintertime warmsector[J]. Quart J Roy Meteor Soc, 100: 309-330. DOI:10.1002/qj.49710042505 |

Gao S T, Wang X R, Zhou Y S. 2004. Generation of generalized moist potential vorticity in a frictionless and moist adiabatic flow[J]. Geophys Res Lett, 1(12): 12113. |

Hoskins B J, Dagbici I. 1978. A new look at the Omega equation[J]. Quart J Roy Meteor Soc, 104(439): 31-38. DOI:10.1002/qj.49710443903 |

Houze R A. 2014. Cloud Dynamic edition International Geophysics Series: 2nd[M]. Pittsburgh: Academic Press.

|

Li Yaohui, Shou Shaowen. 2002. Isentropic Potential Vorticity Analysis on the Mesoscale Cyclone Development in a Torrential rain Process[J]. Acta Meteorologica Sinica, 1: 75-85. |

Orlanski I. 1975. A rational subdivision of scales for atmosphereic proceses[J]. Bull Am Meteor Soc, 56: 527-530. DOI:10.1175/1520-0477-56.5.527 |

Shou Shaowen, Li Yaohui. 1999. Study on Moist Potential Vorticity and Symmetric Instabilityduring a Heavy Rain Event Occurred in the Jiang-Huai Valleys[J]. Advances in Atmospheric Sciences, 2: 1-8. |

Shou Y X. 2016. Satellite assessments of tropopause dry intrusions correlated to mid-latitude storms[J]. Atmosphere, 7(10): 128. DOI:10.3390/atmos7100128 |

Shou Y X, Lu F, Liu H, et al. 2019. Satellite-based Observational Study of the Tibetan Plateau Vortex: Features of Deep Convective Cloud Tops[J]. Adv Atmos Sci, 36(2): 31-38. |

Tao S Y, Chen L X. 1987. A review of recent research on the East Asian Summer Monsoon in China. Monsoon Meteorology[M]. New York: Oxford University Press, 61-92.

|

Zhao Sixiong, Sun Jianhua. 2007. Study on Cut-off Low Pressure Systems Causing Flood in North Asia[J]. Meteorology and Atmospheric Physics, 96(1-2): 159-180. DOI:10.1007/s00703-006-0226-3 |

2019, Vol. 38

2019, Vol. 38