雷暴是大气中的放电现象,常伴有闪电、雷鸣、大风,有时还伴有冰雹、龙卷和下击暴流等极端灾害性天气。随着电子信息技术的广泛应用以及城市高层建筑日益增多,雷电灾害的影响范围越来越广,对国民经济造成的危害日趋严重,雷暴灾害是我国十大自然灾害之一(许小峰,2004)。根据中国气象局2007年第16号令,雷电已被列为重大气象灾害性天气,气象部门应根据其危害程度向社会公众发布不同级别预警信号,并提出合理的防御措施和建议。许多气象工作者对雷暴形成机理与气候特征进行了多方面的研究(张敏锋和冯霞,1998;胡艳和端义宏,2006;陈思蓉等,2009;常煜等,2014;李翠华等,2015;李江林等,2015;张春松等,2015;柴东红等,2017),王学良等(2016, 2007)对湖北省雷电日数的时空变化特征和中国雷暴气候特征及东亚夏季风影响进行了研究,得出了近45 a来湖北省雷电日数呈现明显减少趋势,我国雷暴日数存在10~13 a、18 a左右的长周期振荡和4~8 a短周期变化。郑淋淋等(2011)对我国雷暴的日变化特征进行了研究,指出我国雷暴主要发生在午后至傍晚,雷暴的日变化与地形有密切关系。何文等(2018)对江西强雷电天气形势场和雷达回波特征进行了分析,指出江西强雷电天气易出现在赣北北部及赣中地区,雷电天气出现最显著的特征是中高空经常伴有干冷舌侵入低层暖湿区。李玉塔等(2008)对2004─2007年江西雷电分布特征进行分析,总结出江西雷电时间和空间上的分布特征。傅智斌等(2007)对2007年6─7月江西雷电灾害进行了综合分析,得出副高位置不稳定、短波槽移动频繁以及不稳定指数偏强是预报江西夏季大范围强雷电过程的着眼点,当雷达组合反射率强度大于54 dBz、回波顶高大于12 km、垂直积分液态含水量大于40 kg·m-2时,江西易产生强雷电。郑婧等(2009)对江西夏季雷电天气热力条件及不稳定指数进行了分析,揭示出副高位置、500 hPa低槽移速、中尺度辐合系统以及热力结构的差异是导致雷暴强度不同的原因,对流层上干下湿的特征越明显,强雷电发生的概率越大。马中元等(2009)对江西灾害性强雷电天气的雷达回波特性分析,具有窄而长的飑线、强回波短带、弓状回波、风暴超级单体、指状回波等强对流天气雷达回波结构特征,都极易产生强雷电天气,甚至出现致灾强雷电天气。

抚州市地处赣东地区武夷山西麓,境内东、南、西三面环山,中部丘陵与河谷盆地相间,地势南高北低,渐次向鄱阳湖平原倾斜。境内抚河是江西省第二大河流,自南向北流经七县(区),最后汇入赣江及鄱阳湖。抚州市是江西雷暴天气频发中心之一,一些气象学者利用闪电探测及多普勒雷达资料对江西雷电灾害及回波特征进行了研究,但对赣东抚州市雷暴气候特点、雷暴天气形势的研究还不多见。本文利用1960─2018年雷暴资料,对抚州市的雷暴分布规律、气候特征和典型天气形势进行分析,以期能对抚州市重大工程建设提供雷击灾害风险等基础数据支持,为雷电灾害的预报、预警、决策服务及相关部门制定防灾减灾应急预案提供参考依据。

1 资料来源和方法选取1960─2018年抚州市1个国家基准气候站、1个国家基本气象站及9个国家一般气象站的地面气象记录月报表(气表-1)雷暴观测资料,利用中国FY2号卫星云图、NCEP 1°×1°时间分辨率6 h和2.5°×2.5°月平均再分析资料,规定以20时为日界,在20—20时段内某站点出现1次或多次雷暴即为一个雷暴日,抚州全市大于或等于4站出现雷暴即为一个区域性雷暴日,小于4站为局地性雷暴。本文涉及的时间均为北京时。此外根据我国南方气候特点,将3─5月、6─8月、9─11月、12─2月分别定为春、夏、秋、冬四季。

分析方法主要采用线性趋势法(陆晓波和徐海明, 2006)、morlet小波分析方法(郑祖光和刘莉红,2010)和Mann-kendall突变检验法(陈中平和徐强,2016)(简称M-K方法,下同)。小波分析方法是利用傅立叶变换和傅立叶积分得到统计量的频谱信息,从而得到统计量不同时间尺度的变化周期,现已广泛应用于研究气象要素时间变化周期分析。本研究利用M-K方法对近59 a抚州市雷暴日数变化趋势进行突变检验。

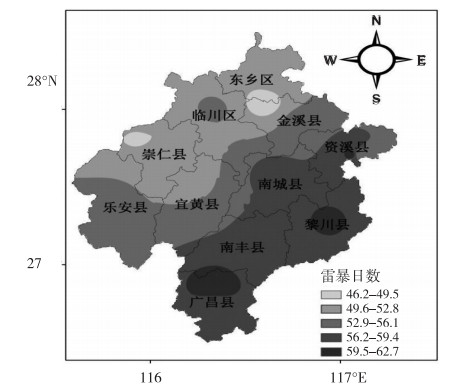

2 雷暴的空间分布特征对1960—2018年抚州市11站雷暴日数统计分析,近59 a雷暴日数空间分布不均(图 1),东部多于西部,南部多于北部,有两个低值中心和两个高值中心。一个低值中心位于西部崇仁县,另一个位于北部东乡区,崇仁县年均雷暴日数为51.8 d,东乡区最少仅有46.2 d;两个高值中心分别位于东部黎川县和南部广昌县,年均雷暴日数黎川县为59.3 d,广昌县最多为62.7 d,这种雷暴日数分布特征与抚州市东部位于武夷山西麓、南部为丘陵山地、北部为平原河谷的地形特征有关,迎风坡地形对气流的抬升作用明显,特别是夏季,午后下垫面受日射加热,在近地层形成不稳定层结,容易产生午后热对流,形成雷暴天气。

|

图 1 1960─2018年抚州市年平均雷暴日数空间分布(单位:d) Fig. 1 The spatial distribution of annual mean thunderstorm days (unit:d)in Fuzhou of Jiangxi Province during the period of 1960-2018. |

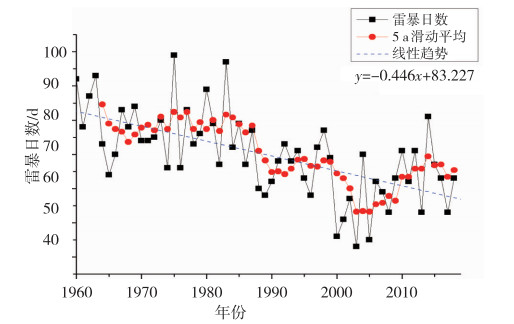

1960—2018年抚州市共出现6 524个雷暴日(含1站及以上局地性雷暴),其中有4 154个区域性雷暴日,占雷暴总日数的63.7%。对区域性雷暴日数年际变化分析结果(图 2)表明,抚州市年均有70.5个区域性雷暴日,雷暴日数年际变化大,出现雷暴最多的年份为1975年,区域性雷暴日数达99 d,最少的年份为2003年,仅43 d。利用线性趋势函数分析抚州市雷暴日数变化趋势,结果表明,雷暴日数随着年代增加,总体呈下降趋势,共有5个峰值,分别出现在1963、1975、1983、1998和2014年。运用最小二乘法计算雷暴日数年际变化线性趋势函数为y=-0.446x+83.227(x为年份序列,y为雷暴日数),气候倾向系数为-0.446,表明雷暴日数平均以-4.46 d·(10 a)-1的速度减少。计算雷暴日数与时间系列线性相关系数r=-0.365,对于显著性水平α=0.05,|r|>r0.05=0.250,表明雷暴日数下降趋势在α=0.05显著性水平上是显著的。抚州市雷暴日数平均以-4.46 d·(10 a)-1的速度减少,这与张敏锋等(2009)、李翠华等(2015)、王学良等(2016, 2007)研究结果基本一致。从雷暴日数5 a滑动平均线可以看出,20世纪60年代中期到70年初、80年代中期到90年代初、90年中期到21世纪初雷暴日数呈现下降趋势,70年代初到80年代中期、21世纪初到2010年代中期雷暴日数呈上升趋势。

|

图 2 1960─2018年抚州市区域性雷暴日数年变化 Fig. 2 Annual variation of regional thunderstorm days in Fuzhou of Jiangxi Province during the period of 1960-2018. |

对雷暴日数年代际分析表明(图略),雷暴日数从20世纪60年代到2000年代呈逐渐下降趋势,2010年代雷暴日数又明显上升。60年代雷暴日数最多,共出现802个雷暴日,2000年代最少,仅出现549个雷暴日,2010年代(截止到2018年)出现593个雷暴日。

3.2 季节与月变化对近59 a雷暴日数分季节统计分析结果表明(表 1),抚州市一年四季均可出现雷暴,但暖季多、冷季少,湿季多、干季少。抚州市雷暴主要发生在春、夏季,秋冬季迅速减少,近59 a春季(3─5月)共有1 413个区域性雷暴日,平均23.9 d,夏季(6─8月)有2 185个雷暴日,平均37.1 d,秋季(9─11月)有415个雷暴日,平均7.0 d,冬季(12─2月)有142个雷暴日,平均仅2.4 d;春、夏季雷暴日数占全年雷暴总日数的86.6%, 秋、冬季雷暴日数占全年雷暴总日数的13.4%。

|

|

表 1 抚州市1960─2018年区域性雷暴日数及占比的季节分布 Table 1 Seasonal distribution of regional thunderstorm days in Fuzhou of Jiangxi province during the period of 1960-2018. |

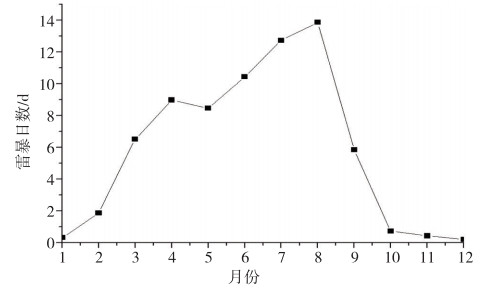

对抚州市区域性雷暴日数分月进行统计(图 3),12月份雷暴日数最少,59 a仅出现12 d,其次是1月,2月份开始雷暴日数迅速增加,春季以4月雷暴日数最多,59 a共出现530个雷暴日,月均8.9 d;夏季以8月雷暴日数最多,共出现818个雷暴日,月均13.9 d,9月份雷暴日数开始减少,10月迅速减少。

|

图 3 1960─2018年抚州市月平均区域性雷暴日数变化曲线 Fig. 3 Variation of monthly mean regional thunderstorm days in Fuzhou of Jiangxi Province during the period of 1960-2018. |

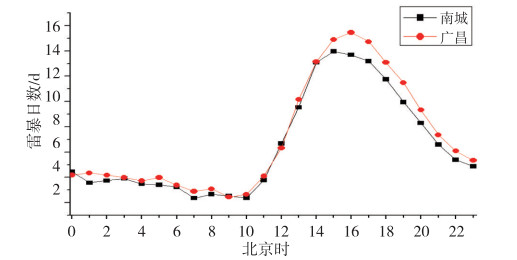

由于国家基准气候观测站南城站和国家基本气象观测站广昌站具备全天候24 h定时观测条件,本文采用南城和广昌两站的雷暴资料分析雷暴发生的日变化特征。对近59 a南城、广昌站逐小时雷暴发生开始时间和结束时间进行统计分析, 结果见图 4。可见,南城、广昌两站逐小时雷暴频数变化趋势线基本一致,雷暴频数呈单峰型分布形式。雷暴主要出现在13─20时段内,占雷暴频数的59.8%,从19时─次日10时雷暴发生频数呈下降趋势,07─08时段内发生雷暴频数最少,南城、广昌年均分别出现2.4次、2.9次雷暴,11─16时段内雷暴频数迅速增加,南城峰值出现在15—16时段内,年均出现14.0次雷暴,广昌峰值出现在16─17时段内,年均出现14.9次雷暴。17─19时段内雷暴频数开始减少,20时以后迅速减少。从南城、广昌两站雷暴峰值出现在午后15─17时段内,表明大气在下垫面受热不均热力不稳定和天气系统动力抬升共同作用下,最容易产生雷暴等对流性天气。

|

图 4 1960─2018年抚州市南城、广昌站雷暴发生频次逐小时演变 Fig. 4 Hourly evolution of thunderstorm frequency at Nancheng and Guangchang stations in Fuzhou of Jiangxi Province during the period of 1960-2018. |

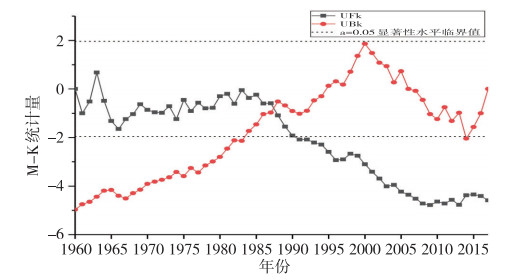

为了进一步研究抚州市区域性雷暴日数的变化趋势,本研究利用M-K方法对近59 a抚州市雷暴日数变化趋势进行突变检验,取显著性水平α=0.05,即临界值U0.05=±1.96,检验结果见图 5。

|

图 5 1960—2018年抚州市区域性雷暴日数Mann-Kendall突变检验 Fig. 5 Mann-Kendall mutation test of regional thunderstorm days in Fuzhou of Jiangxi Province during the period of 1960-2018. |

从图中UF曲线变化趋势可以看出,雷暴日数在20世纪80年代中期开始呈明显的下降趋势,90年代中期略为上升,从90年代后期到2010年代初持续下降,2010年代中期开始又有所上升。另外,从UF和UB曲线的交点位置可以确定雷暴日数在1987年发生了由多到少的突变,并在1990年突破了显著性α=0.05的临界值,这也说明了抚州市年雷暴日数总体呈下降趋势。1960—1987年平均雷暴日数为79.04 d·a-1,1988—2018年平均雷暴日数为62.61 d·a-1,两者相差16.43 d,减少趋势明显。抚州市雷暴日数突变年份出现在1987年,与周明薇等(2018)研究得到的湖南省雷暴日数突变出现在1985年基本一致。

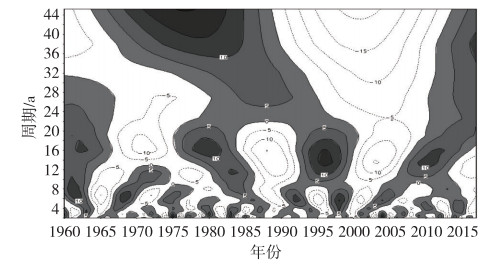

3.5 雷暴日数周期分析小波分析是以Fourier变换为基础发展起来的,它能反映不同时间尺度(周期)随时间变化的情况,是研究气象要素时间变化的一个十分有用的工具。图 6给出抚州市过去59 a区域性雷暴日数Morlet小波变换的实部,从图中可以看出,抚州市区域性雷暴日数存在3~6 a的短周期变化;年代际周期变化主要集中在13~15 a的周期上,还存在21 a左右的低频振荡。从小波位相结构分析,60年代中期到70年代初、80年代中期到90年代初、90年代末到21世纪初为负位相,表明该时段雷暴日数为偏少时期。

|

图 6 抚州市区域性雷暴日数小波分析 Fig. 6 Wavelets analysis of annual regional thunderstorm days in Fuzhou of Jiangxi Province. |

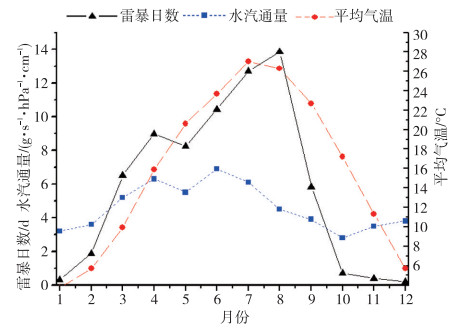

从抚州市区域性月均雷暴日数与全市月平均气温、850 hPa的月平均水汽通量对比分析结果(图 7)可以看出,月均雷暴日数与月平均气温呈正相关。3月份开始气温快速上升,热力不稳定条件增强,同时水汽通量加大,雷暴日数逐渐增加;5月份雷暴日数与水汽通量较4月份均略有下降,6—8月雷暴日数与平均气温呈上升趋势。水汽通量峰值出现在6月,7—10月水汽通量呈下降趋势;平均气温峰值出现在7月,最高达29 ℃;雷暴日数峰值出现在8月,8月盛夏不仅有西风带系统东移影响,同时热带低值系统活跃,台风低压(倒槽)、东风波影响增多,对流发展旺盛,雷暴最多;9月气温开始下降,对流天气逐渐减少,雷暴日数开始回落,冬季水汽通量虽然高于秋季,但平均气温低,雷暴最少,而且多为冷空气影响过后高压底部的高架雷暴。从图 7中还可以看出雷暴的多发期出现在月平均气温大于12.0 ℃的月份,月平均气温小于8.0 ℃的月份雷暴日数仅占总日数的3.4%。这表明下垫面的增温幅度、热对流的强弱是影响雷暴发生的主要因素。

|

图 7 抚州市月平均雷暴日数与月平均气温、850 hPa月平均水汽通量变化趋势 Fig. 7 Variation trends of monthly mean thunderstorm days, monthly mean temperature and monthly mean water vapor flux at 850 hPa in Fuzhou of Jiangxi Province. |

雷暴天气是由水汽、不稳定层结和抬升力三方面条件综合作用造成的,这三方面条件又是在一定的天气形势和影响系统作用下,逐步酝酿起来的。对近59 a抚州市雷暴典型个例天气形势和影响系统进行分析,统计表明,抚州市产生雷暴的天气形势主要有锋面型、高空槽(切变线)型、副热带高压边缘型、东风波与台风倒槽型。

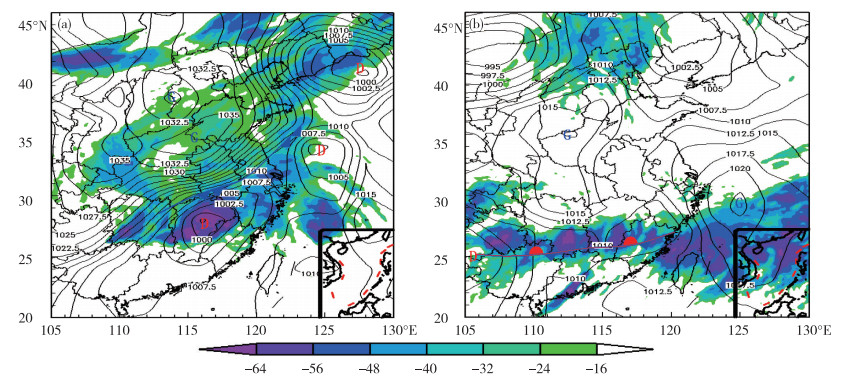

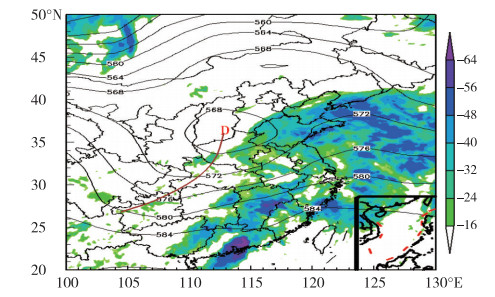

5.1 锋面雷暴锋面雷暴是抚州市雷暴天气的主要类别,占全年雷暴总数的58.8%。锋面雷暴主要发生在春、夏季(3—6月),其中又以冷锋雷暴最多,静止锋次之,暖锋雷暴较少。当冷锋前暖湿空气活跃,在冷锋过境时一般都有雷暴发生。在冷锋南下过程中,活跃的西南暖湿气流加强,冷锋移速减慢从而形成江淮准静止锋,由于锋面北侧大陆增温较锋前快,锋前低层增温大于高层,这种增暖的不均匀性,使锋前暖湿空气不稳定层结增强,产生强的积云对流和雷暴天气。2006年4月12日在强冷空南下过程中,受锋面强烈抬升和午后强热力不稳定大气的影响(图 8a),抚州市出现冷锋前大范围强雷暴天气,部分县(区)伴有10级以上雷暴大风和大冰雹。2008年5月7—8日冷锋在南下过程中暖势力加强,冷锋南下受阻,在邵武-吉安-芷江一线形成静止锋(图 8b),锋面云系中不断有强对流单体生成发展东移影响抚州市,连续两天出现大范围雷暴天气。

|

图 8 2006年4月12日11时地面形势、15时FY-2C卫星TBB (a, 蓝色粗实线表示冷锋,等值线表示等压线, 单位:hPa; 阴影区表示TBB<-16 ℃), 2008年5月7日14时地面形势、FY-2C卫星TBB (b, 褐色粗实线表示静止锋) Fig. 8 (a) Surface synoptic condition at 11:00 BT, TBB from FY-2C at 15:00 BT on 12 April 2006 (Thick blue line indicates cold front. Contour represents isobar line, unit:hPa. Shadow area indicates TBB < -16 ℃). (b) Surface synoptic condition and TBB from FY-2C at 14:00 BT on 7 May 2008 (Brown thick line indicates stationary front). |

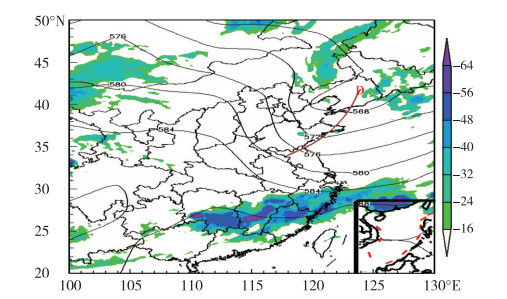

高空槽、切变线也是造成雷暴天气的主要影响系统,这类雷暴占全年雷暴的23.5%。高空槽、切变线是否能够造成雷暴,要看槽线或切变线前后的气流分布和冷暖性质。当槽线或切变线两侧风向交角愈接近90°且风速差越大,槽线上的辐合上升运动越强,则越有利于产生雷暴。冷性的高空槽由于槽线前后暖舌和冷温槽明显,冷暖平流较强,有利于雷暴的产生。当500 hPa高空槽前倾,高层为冷干平流,低层暖湿平流,这种天气形势最有利于雷暴的发生,往往还会伴随雷雨大风等其他强对流天气。2010年5月22日受高空低槽、低涡东移影响(图 9),15—18时段内赣东抚州市出现9站次区域性强雷暴天气,局部短时8级雷暴大风。

|

图 9 2010年5月22日08时500 hPa高空形势(棕色线为高空槽,等值线表示位势高度,单位:dagpm)、15时FY-2E卫星TBB(阴影区表示TBB<-16 ℃) Fig. 9 Circulation at 500 hPa at 08:00 BT and TBB from FY-2E at 15:00 BT on 22 May 2010 (Brown thick line is the trough line. Contour represents height, unit: dagpm. Shadow area indicates TBB < -16 ℃) |

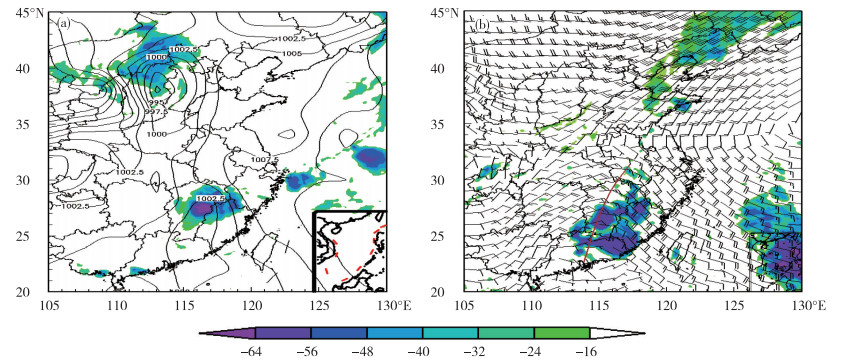

7—9月当西太平洋副热带高压西伸或东退时,抚州市处副高边缘,往往产生雷暴,此类雷暴占全年雷暴的15.6%。太平洋副热带高压减弱东退时,西边常伴有低槽东移,抚州市处于副高西北侧槽前西南气流中,既有利于上升运动,同时低层湿平流有利于水汽的增加,有利于雷暴生成与发展。当太平洋副热带高压加强西伸时,因其西部原来为低压或槽所控制,水汽较多,低层湿度大,脊刚到达时,下沉运动尚不十分强烈,由于低层下垫面受热不均,往往在午后产生热雷暴。2010年7月6日受冷空气从偏东路径南下影响(图 10),副高减弱东退,抚州市处副高边缘,午后到夜间出现大范围雷暴天气,部分乡镇出现短时雷暴大风和短历时强降水。

|

图 10 2010年7月6日08时500 hPa高空形势(等值线表示位势高度,单位:dagpm;综色线为槽线)、18时FY-2E卫星TBB (阴影区表示TBB<-16 ℃) Fig. 10 Circulation at 500 hPa at 08:00 BT and TBB from FY-2E at 18:00 BT on 6 Jule 2010(Contour represents height, unit: dagpm. Brown thick line is the trough line. Shadow area indicates TBB < -16 ℃). |

8—9月当西北太平洋台风或南海台风登陆后,受其减弱后低压环流影响,抚州市处于台风低压或倒槽高湿区中,在边界层内辐合线的触发下,午后到傍晚有雷暴生成。有时在地面无明显的低压环流,但中高层有东风波从福建境内自东向西移动进入赣东抚州市,东风波带来中高层冷扰动以及中低层水汽含量增加,增强了大气对流不稳定产生雷暴天气,这类雷暴仅占全年雷暴的2.1%。2006年第8号超强台风“桑美” 8月10日17时左右于浙江省苍南县沿海登陆,登陆后西行,其减弱成的低气压于11日02时进入江西境内(图 11a),受低压倒槽影响,抚州市出现大范围暴雨、大暴雨和强雷暴天气。2010年8月5日受东风波扰动西移影响(图 11b),当日20时抚州市处在700 hPa波槽后强上升气流区,抚州全市出现强雷暴天气,部分县(区)伴有雷暴大风和短历时强降水。

|

图 11 2006年8月11日08时地面形势、10时FY-2C卫星TBB (a, 等值线表示等压线,单位:hPa;阴影区表示TBB<-16 ℃)及2010年8月5日20时700 hPa风场、FY-2E卫星TBB (b, 棕色实线表示槽线) Fig. 11 (a) Surface synoptic condition at 08:00 BT, TBB from FY-2C at 10:00 BT on 11 August 2006 (Contour represents isobar line, unit: hPa. Shadow area indicates TBB < -16 ℃) and (b) wind at 700 hPa and TBB from FY-2C at 20:00 BT on 5 August 2010 (Brown line is low trough). |

本文利用1960—2018年抚州市11个国家气象观测站地面气象月报表雷暴资料、常规探空观测、FY2号卫星云图、NCEP再分析资料,分析了赣东抚州市雷暴的时空分布特征、变化趋势和雷暴与气象要素关系,归纳总结了抚州市的雷暴天气形势与主要影响系统。主要结论如下:

(1) 抚州市雷暴空间分布不均,受地形地势影响,东部多于西部,南部多于北部;年均有70.5 d区域性雷暴,雷暴日数总体呈下降趋势, 平均以-4.46 d·(10 a)-1的速度减少。

(2) 抚州市一年四季均可出现雷暴,主要分布在春、夏季,两季雷暴日数占全年雷暴总日数的86.6%;春季以4月份雷暴日数最多,夏季以8月份雷暴日数最多;月均雷暴日数与月平均气温呈正相关,同时与水汽条件密切相关。

(3) 抚州市雷暴发生时间存在明显的日变化,雷暴主要发生在13—20时,频数峰值出现在15—17时。

(4) Mann-Kendall检验表明,抚州市雷暴日数在1987年发生由多到少突变,并在1990年突破了显著性α=0.05的临界值。1960—1987年平均雷暴日数为79.04 d·a-1,1988—2018年平均雷暴日数为62.61 d·a-1,两者相差16.43 d,减少趋势明显。

(5) 抚州市区域性雷暴日数存在3~6 a的短周期变化,年代际周期变化主要集中在13~15 a的周期上,还存在21 a左右的低频振荡。

(6) 抚州市产生雷暴的天气形势主要有锋面型、高空槽(切变线)型、副热带高压边缘型和东风波与台风倒槽型。

本研究所得到的抚州市雷暴气候特征主要是基于地面观测报表雷暴资料进行分析与总结的,对抚州市雷电流强度、正负闪空间分布特征等闪电定位监测资料尚未进行分析。另外,对抚州市雷暴短期预报也仅是从天气形势、影响系统方面进行了归纳,对雷暴天气物理量场的诊断预报指标有待以后工作中不断补充与完善。

柴东红, 杨晓亮, 吴紫煜, 等. 2017. 京津冀地区雷暴大风天气的统计分析[J]. 暴雨灾害, 36(3): 193-199. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2017.03.001 |

陈思蓉, 朱伟军, 周兵. 2009. 中国雷暴气候分布特征及变化趋势[J]. 大气科学学报, 32(5): 703-710. DOI:10.3969/j.issn.1674-7097.2009.05.015 |

常煜, 姜凤友, 阴秀霞. 2014. 呼伦贝尔市1971-2011年雷暴时空变化特征[J]. 沙漠与绿洲气象, 8(4): 40-46. DOI:10.3969/j.issn.1002-0799.2014.04.007 |

陈中平, 徐强. 2016. Mann-Kendall检验法分析降水量时程变化特征[J]. 科技通报, 32(6): 47-50. DOI:10.3969/j.issn.1001-7119.2016.06.012 |

傅智斌, 许爱华, 许彬, 等. 2007. 2007年6-7月江西雷电灾害综合分析[J]. 气象与减灾研究, 30(3): 52-55. DOI:10.3969/j.issn.1007-9033.2007.03.011 |

何文, 夏文梅, 马中元, 等. 2018. 江西强雷电天气形势场及雷达回波特征分析[J]. 气象科学, 38(5): 699-706. |

胡艳, 端义宏. 2006. 上海地区雷暴天气的气候变化及可能影响因素[J]. 中国海洋大学学报, 36(4): 588-594. |

李翠华, 李阳斌, 罗律. 2015. 清远地区近52年的雷暴气候特征及环流背景[J]. 广东气象, 37(4): 15-18. DOI:10.3969/j.issn.1007-6190.2015.04.004 |

李江林, 余晔, 刘川. 2015. 青藏高原与黄土高原过渡区雷暴活动特征及东亚夏季风的影响[J]. 高原气象, 34(6): 1. |

陆晓波, 徐海明. 2006. 中国近50年地温的变化特征[J]. 南京气象学院学报, 29(5): 706-712. DOI:10.3969/j.issn.1674-7097.2006.05.019 |

李玉塔, 傅智斌. 2008. 2004-2007年江西雷电分布特征分析[J]. 气象与减灾研究, 31(2): 70-72. DOI:10.3969/j.issn.1007-9033.2008.02.014 |

马中元, 许爱华, 陈云辉, 等. 2009. 江西灾害性强雷电天气的雷达回波特性[J]. 自然灾害学报, 18(5): 16-23. DOI:10.3969/j.issn.1004-4574.2009.05.003 |

王学良, 王海军, 李卫红. 2007. 近45年湖北省雷电日数的时空变化特征分析[J]. 暴雨灾害, 26(1): 83-87. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2007.01.015 |

王学良, 余田野, 汪姿荷, 等. 2016. 1961-2013年中国雷暴气候特征及东亚夏季风影响研究[J]. 暴雨灾害, 35(5): 471-481. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2016.05.009 |

许小峰. 2004. 雷电灾害与监测预报[J]. 气象, 30(12): 17-21. |

冼业闯, 张志慧, 郑清. 2016. 1961-2015年广东阳江、阳春地区雷暴的气候特征[J]. 广东气象, 38(6): 24-27. DOI:10.3969/j.issn.1007-6190.2016.06.006 |

张春松, 杨晓玲, 刘蓉, 等. 2015. 甘肃武威市雷暴天气时空分布特征[J]. 干旱气象, 33(4): 659-665. |

郑婧, 许爱华, 应冬梅, 等. 2009. 江西夏季雷电天气热力条件及不稳定指数对比分析[J]. 气象与减灾研究, 32(2): 27-32. DOI:10.3969/j.issn.1007-9033.2009.02.005 |

郑淋淋, 孙建华, 卫捷. 2011. 我国雷暴的日变化特征[J]. 暴雨灾害, 30(2): 137-144. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2011.02.006 |

张敏锋, 冯霞. 1998. 我国雷暴天气的气候特征[J]. 热带气象学报, 14(2): 156-162. |

周明薇, 万协成, 唐瑶, 等. 2018. 近50年湖南省雷暴气候特征分析[J]. 南京信息工程大学学报(自然科学版, 10(4): 507-513. |

郑祖光, 刘莉红. 2010. 经验模态分析与小波分析及其应用[M]. 北京: 气象出版社, 151-155.

|

2019, Vol. 38

2019, Vol. 38