2. 天津市气象服务中心, 天津, 300074

2. Tianjin meteorological service center, Tianjin 300074

云南地区11月至次年4月为干季,5月到10月为雨季,雨季降水量占全年雨量的80%以上(武炳义等,1994),因此对云南降水的研究主要集中在雨季(黄慧君,2010),对干季尤其是冬季降水的研究相对较少(晏红明等,2009;尤红等,2013)。然而,冬季极端降水一旦发生,会给交通、农业、经济等带来巨大损失,因此分析云南冬季降水异常成因、提高冬季极端降水预报准确率具有十分重要的意义。

对云南干季降水的相关研究表明,南支槽的进退与西风带环流形势、副热带高压位置和高原大地形等关系密切,南支槽位置、水汽输送、湿度锋区、低空急流和冷空气强弱等条件决定了云南地区降水的强弱或是否有强对流天气出现(段旭等,2012);云南地区秋季降水的水汽来自印度洋、孟加拉湾、南海及西太平洋,冬季则主要来自于中纬度的西风水汽输送(张万诚等,2011);陶云等(2014)指出云南冬季降水与大气环流、海温及北极涛动的异常密切相关。此外,云南地处亚热带,而热带对流季节内振荡(MJO)作为热带地区显著的季节内振荡对云南的降水也有显著的影响(朱乾根和徐国强,2000;何华等,2006;李汀和琚建华, 2013a, 2013b;赵尔旭等,2015)。以往对MJO对云南降水的影响研究多集中在雨季(琚建华和叶乃青,1999;李汀等, 2012, 2013;杨素雨等,2013),对云南干季尤其是冬季的相关研究较少,牛法宝等(2013)对MJO不同活动中心位置对云南冬半年降水过程的影响做了相关分析,指出由于MJO在激发水汽方面的贡献非常明显,因而利用MJO的东传规律可以有效地进行云南冬半年降水的延伸期天气预测。由此可见,关注热带低频振荡的演变和发展,对云南的冬季强降水过程预报有所帮助,对中短期天气预报业务起到很好的指导作用。

2015年1月云南接连出现两次极端降水过程,分别发生在1月8—10日和1月17—18日,两次极端降水过程使得云南大部地区降水量较常年同期显著偏多。强降水导致滇西南7个州(市) 26.96万人遭受洪涝灾害,滇中以东以北地区9个州(市) 114.13万人遭受雪灾;农作物受灾15.4×104 hm2,农业经济损失11.49亿元;多条公路、电网受损。云南冬季接连两次出现极端降水过程实属少见,降水过程给农业、交通、电力和当地经济造成了巨大的损失。

本文利用NCEP/NCAR逐日再分析资料、中国2 474个台站观测逐的日降水资料等,采用小波分析、带通滤波等方法分析这两次极端降水过程的差异及大气环流的演变特征,以及强降水和低频环流的关系,以期揭示云南极端降水事件的异常信号,为云南冬季极端降水预报提供参考或科学借鉴。

1 资料和方法使用的资料包括1981—2015年的NCEP/NCAR逐日再分析资料,美国大气海洋局(NOAA)向外长波辐射(OLR)资料,以上两种资料的水平分辨率均为2.5°×2.5° (Kalnay et al., 1996),以及国家信息中心提供的1951—2015年的中国2 474个台站观测的逐日降水资料。

本文选取1981—2010年1月的逐日降水大于等于0.1 mm的降水量按照升序排列,取第90个百分位值作为1月极端降水阈值,超过该阈值的站点定义为极端降水站点。此外,采用Morlet小波分析对2014年云南冬季降水主要周期特征进行分析,采用一阶Butterworth带通滤波的方法对两次过程的低频环流特征进行分析。

为了分析波列传播,采用不依赖位相的二维波活动通量(WAF)来分析波列的传播和能量的频散,公式为

| $ W A F=\frac{1}{2|\bf{U}|}\left(\begin{array}{l}{U\left(\psi_{x}^{2}-\psi \psi_{x x}\right)+V\left(\psi_{x} \psi_{y}-\psi \psi_{x y}\right)} \\ {U\left(\psi_{x} \psi_{y}-\psi \psi_{x y}\right)+V\left(\psi_{x}^{2}-\psi \psi_{x x}\right)}\end{array}\right) $ | (1) |

式(1)中ψ为扰动流函数,U为合速度,U、V分别为2015年1月平均的纬向和经向基流。用WAF矢量来表示Rossby波能量的传播方向,而其散度则表示波动量的变化,辐合表示波动能量聚集,利于扰动加强,辐散表示波动能量输出(苗芮等,2017)。

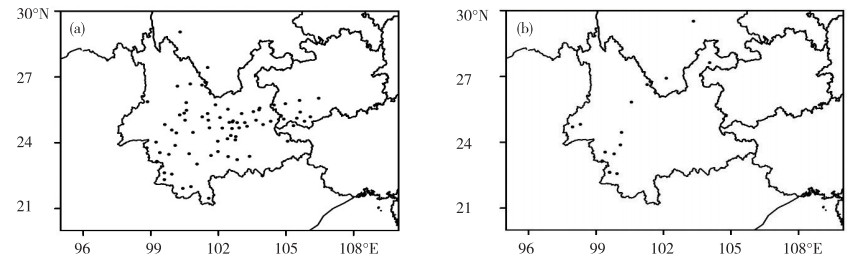

2 降水过程极端性分析2015年1月8—10日云南出现大范围的强降水过程,云南中部和西南部均出现大雨或暴雨,过程累计降水量有50~90 mm,部分县市超过100 mm;云南北部和中东部等地出现雪或雨夹雪(雨转雪)天气,累计降水量为10~40 mm;最大积雪深度为香格里拉站,达20 cm,云南沧源、澜沧、景东等20个县市降水量突破当地1月有气象记录以来的降水量极值。1月17—18日,云南再一次出现强降水过程,滇西南普降中到大雨、局部暴雨,其中德宏、临沧和普洱局地累计降水量有50~95 mm。这两次降水过程使得2015年1月云南降水较常年同期偏多2倍以上,是近50 a以来降水偏多最多的一年。耿马、临沧、普洱、昆明等地的1月降水量创下历史极值,并为常年1月(11.8 mm)的5~10倍,澜沧的累积降水量(245.2 mm),超过1959年的1月最大降水量(128.5 mm),成历史极值,并是常年一月降水量(11.8 mm) 20倍之多。从两次过程极端降水站点的分布(图 1)可知,第一次过程的强降水范围比第二次过程大,第一次过程云南有59个站点降水超过阈值,而第二次过程仅有云南西部10个站点降水超过阈值。

|

图 1 2015年1月8—10日(a)和17—18日(b)极端降水站点(黑圆点)分布 Fig. 1 Distribution of extreme precipitation sations (black dots) (a) from 8 to 10 and (b) from 17 to 18 January 2015. |

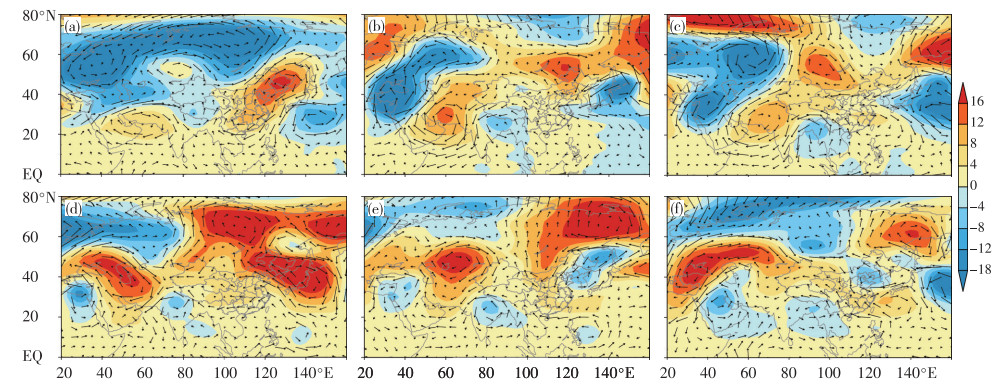

中高纬度西风带系统对云南降水有重要的影响,图 2分别给出两次极端降水过程发展不同时段500 hPa的高度场距平和风场距平,分析可知,第一次过程中云南强降水前(4日),500 hPa欧洲的气旋式环流异常显著,巴尔喀什湖反气旋已经开始发展,并向东传播,强降水时新疆以北的反气旋式环流显著发展,其前部偏北风异常向南可以影响到云南地区;此外,欧洲的气旋式环流也同时向南加深,25°N附近环流系统加强,并向东传播,对孟湾北部气旋式环流增强有重要影响,即加强了南支槽的强度,降水最强时,云南大部处在气旋式环流的前侧偏南风异常中。第二次过程中,中高纬度的环流经向度小于第一次过程,主要是里海及其以东地区的环流系统的东传,气旋式环流沿着青藏高原南侧传播至孟湾北部,造成南支槽系统的加深。对比两次过程的南支槽强度(图略),第一次过程南支槽较常年同期偏强2~3倍标准差,第二次过程南支槽强度较常年同期偏强1~2倍标准差。此外第二次强降水过程开始前,云南地区为偏东风异常,在最强降水时我国东南沿海形成反气旋式环流,其西侧的东南风和南支槽前的西南风汇合,为强降水过程提供有利的暖湿气流,这次过程首先在云南出现强降水,后随着系统的东移,华南地区也出现明显降水天气。

|

图 2 2015年1月4日(a)、7日(b)、9日(c)、14日(d)、16日(e)、18日(f) 500 hPa位势高度距平场(阴影, 单位: 10 gpm)和风场距平(矢量, 单位: m·s-1) Fig. 2 The 500 hPa geopotential height anomaly (shadow, unit: gpm) and wind anomaly (vector, unit: m ·s-1) on (a) 4, (b) 7, (c) 9, (d) 14, (e) 16 and (f) 18 January 2015. |

张万诚等(2011)的研究表明云南冬季降水来源通常比较单一,主要是来自于南支槽携带的印度洋水汽,但是中南半岛、南海至菲律宾的同期水汽通量沿着相关矢量场加强时,云南降水也会偏多。从850 hPa水汽输送条件(图略)看,第一次过程水汽来源于南海和孟加拉湾,水汽通量较常年同期偏强2~3倍标准差,偏南风较常年同期明显偏强2~3倍标准差,第二次过程水汽通量异常输送主要来自于孟加拉湾北部,且偏南风强度较第一次过程明显减弱。第一次过程云南中南部的可降水量在20 mm以上,第二次过程仅在云南西南部的可降水量在20 mm以上,但两次过程的可降水量均较常年同期异常偏强2~3倍标准差。

图 3给出两次极端降水过程发展不同时段对应的850 hPa的风场距平和OLR场距平,分析可知,两次过程云南降水发生前,云南及其南部副热带地区OLR均为正异常,对流不活跃,第一次过程我国南方大部地区受气旋式异常环流控制,云南处于偏西风异常区,第二次过程云南处于偏东南风异常区。随着降水过程开始发展,两次过程中来自北方的偏北风异常逐渐加强,中高纬度的OLR负异常向南传播,同时来自孟湾和菲律宾以东的OLR负异常也逐步向西北方向传播。强降水发生时,云南地区处于辐合区,对流最强。第一次过程中,可以看到南支槽前的明显西南风异常和来自异常反气旋式环流底部的偏东风异常,而第二次过程中,来自菲律宾以东的异常气旋式环流西北向传播更加明显,和来自北方的东北风汇合,使得影响云南的偏东气流加强。对比两次过程,第一次过程的北方冷空气较第二次过程明显偏强,第一次过程强降水时云南上空的反气旋式异常更加显著,这可能也是第一次过程的降水强于第二次过程的原因之一。

|

图 3 2015年1月4日(a)、7日(b)、9日(c)、14日(d)、16日(e)、18日(f) 850 hPa OLR场距平(阴影, 单位: W·m-2)和距平风场(矢量, 单位: m·s-1) Fig. 3 850 hPa OLR anomaly (shadow, unit: W·m-2) and wind anomaly (vector, unit: m·s-1) on (a) 4, (b) 7, (c) 9, (d) 14, (e) 16 and (f) 18 January 2015. |

低频振荡是云南强降水过程中的一个重要影响因素,所以进一步对2015年冬季降水的低频特征及其低频环流演变特征进行分析。首先对云南地区冬季(2014年12月1日—2015年2月28日)降水序列进行小波分析(图略),得到2014年冬季云南地区降水的主要周期特征,分析可知,2015年1月中下旬存在一个显著的7~15 d的周期(通过0.05显著性水平检验),此外,还有一个25~30 d的周期,但并未通过0.05显著性水平检验。图 4给出2015年冬季逐日降水序列和分别进行7~15 d和25~30 d带通滤波之后的时间序列,分析可知,7~15 d振荡从1月初开始增强,1月底减弱,期间出现两个波峰,1月份的两次强降水恰好发生在振荡的波峰处。此外,第一次强降水出现的时期25~30 d振荡和7~15 d的振荡正位相重叠,而第二次强降水过程时17—20日处于正位相向负位相转换过程中。由此可见,7~15 d低频振荡和云南冬季强降水有密切关系,当两个低频周期同位相叠加时对降水有增幅的作用。下文主要分析2015年1月的两次极端降水过程中7~15 d低频环流系统的演变特征。

|

图 4 2014年12月1日—2015年2月28日云南逐日降水序列时间演变(单位: mm, 柱状为实际降水; 黑色实线为7~15 d滤波后降水; 绿色实线为25~30 d滤波后降水) Fig. 4 Daily precipitation time series in Yunnan from 1 December 2014 to 28 February 2015 (unit: mm. The column is the actual precipitation, the solid black line is 7-15 d filtered precipitation, and the green solid line is 25-30 d filtered precipitation). |

为了清楚的对比这两次极端降水过程中高纬欧亚遥相关波列的低频变化,计算了不依赖于位相变化的WAF。本文给出两次过程降水最强时的WAF矢量及其散度特征,并计算流函数来表述波列的特征(图 5)。分析可知,1月9日和1月18日,均有波能量从上游北大西洋向我国西南地区频散,强WAF辐散中心(Rossby波源)位于北大西洋,波能量向下游辐散,有利于下游地区大气环流扰动的加强。从1月9日和1月18日波能量的传播形式可知,波列在欧洲大陆的分布相似,但是在里海及其以东地区分布差异比较明显,第一次过程时里海的低压强度和范围均超过第二次过程,上青藏高原之后波列主要是向东北方向传播。第二次过程,传播通量更偏东,波列沿着30°N传至我国东部沿海才减弱,且波能量在青藏高原南侧和我国东南部强度增强。对比可见,第一次过程波能量的强辐合中心正好位于云南地区上空,而第二次过程强辐合中心略偏西,我国东南部上空有强辐散中心。综上可知,两次过程均有中高纬度Rossby波能量通过能量频散影响到我国云南地区。中高纬度环流的能量传播,同时造成孟湾北部和云南地区对流层上层辐散加强,为南支槽加深和云南降水的形成提供有利的动力条件。中高纬度的低频能量传播和未滤波的传播特征有一定的相似。

|

图 5 2015年1月9日(a)、18日(b) 200 hPa的7~15 d低频流函数(等值线, 单位: 106 m2·s-1)、波活动通量(矢量箭头, 单位: m2·s-2)及其散度(阴影, 单位: 10-5 m·s-2) Fig. 5 200 hPa 7-15 d low-frequency flow function (isoline, unit: 106 m2·s-1), wave activity flux (vector arrow, unit: m2·s-2) and its divergence (shadow, unit: 10-5 m2·s-2) on (a) 9 and (b) 18 January 2015. |

图 6给出2015年两次极端降水发生时的1月9日和18日7~15 d低频700 hPa水汽通量输送及其散度,对比可知,云南地区低频水汽辐合异常增多和未滤波的分析结论一致,第一次过程的水汽主要来自孟湾和南海,第二次过程的水汽主要来自南海,孟湾的水汽输送相对较弱。

|

图 6 2015年1月9日(a)和18日(b)7~15 d低频700 hPa水汽通量输送(矢量, 单位:kg·(m·s)-1)及其散度(阴影, 单位:10-10m·s-2) Fig. 6 Water vapor flux (vector, unit: kg·(m·s)-1 of 7-15 d low frequency on 700 hPa and its divergence (shadow, unit: 10-10m·s-2) on (a) 9 and (b)18 January 2015. |

进一步分析两次过程低频环流的垂直分布差异,沿着点(118°E,10°N)到点(102°E,25°N)制作剖面上的垂直环流(图 7),此倾斜剖面联系着控制云南的主要异常环流中心和南海途径中南半岛至云南的强对流区。在云南强降水时(9日),南海为下沉气流,而中南半岛-云南为上升气流,形成了与降水发生前相反的垂直环流圈(图略),湿层深厚,对流层整层都为正;而第二次过程18日南海下沉环流异常弱于第一次过程,水汽异常偏多主要在对流层中低层,这是第二次过程强度上弱于第一次过程的原因之一。

|

图 7 2015年1月9日(a)、18日(b)沿点(118°E,10°N)到点(102°E,25°N)的7~15 d低频绝对湿度(阴影, 单位:103g·kg-1)和垂直环流(矢量,垂直速度(单位: -10-2Pa·s-1)与经、纬向风(单位: m·s-1)的合成) Fig. 7 The 7-15 d low-frequency absolute humidity (shadow, unit: 103g·kg-1) and vertical circulation (vector, the synthesis of vertical velocity (unit: -10-2Pa·s-1), warp and weft wind (unit: m·s-1)) along the point (118°E, 10°N) to point (102°E, 25°N) on (a) 9 and (b) 18 January 2015. |

本文对2015年冬季云南两次强降水的极端特征及其环流异常演变特征进行了分析,并对其环流的低频振荡特征进行了对比分析,结果表明:

(1) 这两次强降水过程均具有一定的极端性,相比而言,第一次过程降水的强度、范围均超过第二次过程。相应的两次过程的南支槽、水汽和偏南急流均具有异常特征,第一次过程的异常强度明显强于第二次过程。

(2) 强降水发展过程中,中高纬Rossby波波列在上游地区具有相似的传播特点,而到我国后第一次过程波列沿西北-东南向传播,第二次过程波列位置偏南,自西向东传播。第一次过程波能量强辐合中心正好位于云南地区上空,而第二次过程则是在云南下游。另一个影响云南降水的波源来自于热带菲律宾。

(3) 2015年1月云南两次区域性极端强降水过程有显著的7~15 d低频振荡特征。中纬度大气准双周振荡主要通过低频遥相关波列影响云南上空的低频环流及垂直运动,而热带地区的对流活动则通过其激发的热力环流形成有利于云南垂直运动发展的垂直环流圈。当两者作用在云南地区叠加,并配合低频水汽输送引起的水汽辐合,更有利于云南地区降水异常的发生。第一次过程的能量传播及热力环流圈较第二次过程更有利于云南低频降水的增强。

段旭, 陶云, 许美玲, 等. 2012. 西风带南支槽对云南天气的影响[J]. 高原气象, 31(4): 1059-1065. |

何华, 陶云, 段旭, 等. 2006. 云南雨季逐候降水量的低频振荡特征[J]. 气象科技, 34(1): 52-56. DOI:10.3969/j.issn.1671-6345.2006.01.010 |

黄慧君. 2010. 2008年夏季云南一次区域性强降水空报的诊断分析[J]. 暴雨灾害, 29(3): 86-90. |

琚建华, 叶乃青. 1999. 云南初夏雨量与前期热带OLR的联系[J]. 热带气象学报, 15(1): 76-80. |

李汀, 琚建华. 2013a. 亚洲夏季风季节内振荡对云南主汛期降水的影响Ⅰ:云南主汛期季节内振荡特征及其传播过程[J]. 高原气象, 32(3): 617-625. |

李汀, 琚建华. 2013b. 亚洲夏季风季节内振荡对云南主汛期降水的影响Ⅱ:云南主汛期季节内振荡活动过程及其对MJO活动的响应[J]. 高原气象, 32(3): 626-634. |

李汀, 严欣, 琚建华. 2012. MJO活动对云南5月降水的影响[J]. 大气科学, 36(6): 1101-1111. |

李汀, 严欣, 琚建华. 2013. 前期季节内振荡对云南5月降水的影响[J]. 热带气象学报, 29(3): 489-496. DOI:10.3969/j.issn.1004-4965.2013.03.016 |

苗芮, 温敏, 张人禾. 2017. 2010年华南前汛期持续性降水异常与准双周振荡[J]. 热带气象学报, 33(2): 155-166. |

牛法宝, 杞明辉, 杨素雨, 等. 2013. MJO活动中心位置对云南冬半年降水过程的影响[J]. 气象, 39(9): 1145-1153. |

陶云, 黄玮, 郑建萌, 等. 2014. 云南冬季降水的演变特征及成因分析[J]. 高原气象, 33(1): 130-139. |

武炳义, 章淹, 宋英杰. 1994. 10-20天准双周振荡的经向传播及地理特征[J]. 大气科学, 18(5): 561-568. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.1994.05.06 |

晏红明, 王灵, 朱勇, 等. 2009. 2008年初云南低温雨雪冰冻天气的气候成因分析[J]. 高原气象, 28(4): 870-879. |

杨素雨, 李汀, 牛法宝, 等. 2013. MJO对2011年秋季云南干旱期间一次强降水过程的可能影响[J]. 成都信息工程学院学报, 28(2): 175-180. |

尤红, 周泓, 白学文, 等. 2013. 2011年3月云南连续两次强倒春寒天气过程对比分析[J]. 暴雨灾害, 32(2): 167-175. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2013.02.010 |

张万诚, 万云霞, 任菊章, 等. 2011. 水汽输送异常对2009年秋、冬季云南降水的影响研究[J]. 高原气象, 30(6): 1534-1542. |

赵尔旭, 罗冬莉, 赵刚, 等. 2015. 热带低频振荡对云南5月旱涝的影响[J]. 云南大学学报(自然科学版), 37(4): 526-532. |

朱乾根, 徐国强. 2000. 1998年夏季中国南部低频降水特征与南海低频夏季风活动[J]. 气象科学, 20(3): 239-248. DOI:10.3969/j.issn.1009-0827.2000.03.002 |

Kalnay E, Kanamitsu M, Kistler R, et al. 1996. The NCEP/NCAR 40 Year Reanalysis Project[J]. Bull Amer Meteor Soc, 77: 437-472. DOI:10.1175/1520-0477(1996)077<0437:TNYRP>2.0.CO;2 |

2019, Vol. 38

2019, Vol. 38