2. 湖北省地图院, 武汉 430074

2. Map Institute of Hubei Province, Wuhan 430074

随着信息技术迅速发展和微电子设备广泛应用,雷电灾害对人民生命财产所造成的威胁和损失越来越大。据统计,2000—2008年湖北省发生雷击事故达千余起,造成直接经济损失数亿元,因雷击伤亡378人,其中死亡226人、受伤152人(王学良等,2012)。因此,开展雷电灾害风险评价与区划研究,对明确雷电防护重点、减少雷击事故、有效开展防雷减灾业务与服务具有重要意义。鉴于此,雷电灾害易损度风险区划研究也日益受到国内不少专家重视。袁湘玲等(2010)对黑龙江省、崔逊等(2015)对江苏省、吴安坤(2018)对贵州省、程萌和王秀丽(2017)对鲁西南、高燚等(2013)对海南岛的雷电灾害风险评估与区划开展了相关研究工作。湖北省内,黄小彦等(2008)采用《全国雷电灾害典型实例汇编》资料和湖北省2006年全省雷电灾害统计资料,分析了湖北省雷电灾害次数、直接经济损失、伤亡人数的时空变化特征及其行业分布、设施类型和城乡差异特征等。金晨路等(2011)以雷击密度、综合灾度、人均GDP以及人口密度为雷电灾害易损性评估指标,采用层次分析法确定指标权重,建立雷电灾害易损性评估模型,计算全省各地市雷电灾害易损度,对湖北省雷电灾害易损性进行了区划。朱传林等(2015)采用雷击大地密度、强雷击密度、雷电灾害频度、生命易损模数、经济易损模数5个指标,以地市为最小单元,对湖北省雷电灾害易损度进行了区划。上述文献中,分析雷电灾害易损度采用的方法主要是层次分析法、组合评价法、聚类分析法等数理统计方法,且在建立风险评价模型时主要选取地闪密度、地闪强度作为致灾因子指标,雷电参数的选取相对单一;同时,采用闪电监测资料年限普遍较短。本文引入一种由样本数据驱动的数据评价方法即投影寻踪方法(张路路等,2018),开展湖北省雷电灾害风险区划。相对于上述数理统计方法,投影寻踪方法具有分辨率高、赋权客观、人为干扰小、结果稳定等优点(林占东等,2008)。为此,本文选取湖北省ADTD (Advanced Direction Finding on Time Difference)第二代雷电定位系统2007—2017年共11 a云地闪电监测资料以及雷暴日资料,采用投影寻踪方法开展湖北省雷电灾害风险区划研究。该区划结果可望为湖北省防雷工程设计、雷击风险评估等提供客观依据,以及为相关决策服务与科研工作提供参考。

1 资料来源与研究方法 1.1 资料来源本文使用资料包括: (1) 2007年1月1日—2017年12月31日湖北省云地闪电监测资料,该数据来源于湖北省ADTD雷电定位系统;(2) 1961年1月1日—2013年12月31日湖北省68个国家级气象站连续完整的雷暴日观测资料(我国气象部门自2014年起取消了雷暴和闪电人工观测项目),该数据由湖北省气象信息与技术保障中心提供;(3)湖北省1:250 000区、县(市)行政区域边界矢量数据,该数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn)。

为了提高云地闪电资料的质量和定位精度,本文剔除了闪电资料中雷电流强度绝对值小于等于2 kA和大于等于500 kA的数据,同时剔除雷电流波头陡度等于零或大于等于500 kA·μs-1的数据。文中的统计分析以区、县(市)为最小研究单元,研究雷暴日风险指标时对部分区、县(市)进行插值处理。

1.2 研究方法雷暴日数、地闪密度、雷电流强度、雷电流波头陡度等参数常被用来表征区域雷电活动强弱特征,也是防雷工程设计、雷击风险评估中重要的基础数据(陈家宏等,2007;郭善云,2012;刘刚等,2013;王学良等,2016)。本文选取的雷电灾害风险评价指标为雷暴日数、闪电密度、雷电流波头陡度、雷电流强度、大电流密度、小电流密度6个参数;在建立基于雷电参数的雷电灾害风险评价模型和定量分析湖北省雷电灾害综合风险以及区划时,采用了投影寻踪法、GIS空间分析等方法。

1.2.1 投影寻踪法投影寻踪是一种处理多因素复杂问题的新型统计方法,适用于处理空间面板和时间序列数据。该方法的主要思路(周振民等,2016)是,将模型中的高维数据线性投影至一维方向,进而通过一维空间数据结构特征研究高维数据空间特征。假设第i个样本第j个因素为X(i, j) (i=1, 2, …, n;j=1, 2, …, m。n为样本个数,m为因素个数),在本文中,n为不同区、县(市)样本个数,m为雷电灾害风险评价指标个数。雷电灾害风险评价模型建立分为以下三步:

(1) 评价指标归一化处理。由于本文选取的雷电灾害风险评价指标量纲存在差异,指标归一化处理后可消除各指标因量纲不同导致的影响,以便构建归一化数据范围。即

| $ x(i, j)=\frac{X(i, j)-\min (X(j))}{\max (X(j))-\min (X(j))} $ | (1) |

式(1)中,x(i, j)为评价指标归一化后的序列;max(X(j))、min(X(j))分别为第j个指标的最大值和最小值。

(2) 构造投影指标函数。本步骤是投影寻踪模型计算中最关键的一步。本文采用分类指标构造投影指标函数,通过投影的方法,将湖北省不同区、县(市)雷电灾害风险评价指标组成的高维数据投影到一维空间,即将x(i, j)以

| $ z(i)=\sum\limits_{j=1}^{m} a(j) x(i, j) \quad(i=1, 2, \cdots, n) $ | (2) |

式(2)中,a(j)为线性投影向量,并有

根据投影函数的特性要求,投影值z(i)在一维空间类内间距Sz 、类内密度Dz 应尽可能大,故将投影指标函数定义为F(a) = SzDz,类内间距Sz用样本序列的投影标准差来计算,类内密度Dz用投影特征值的两两距离来定义。即

| $ S_{z}=\sqrt{\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}\left[z(i)-\overline{z}_{a}\right]^{2}}{n-1}} $ | (3) |

| $D_{z}=\sum\limits_{i=1}^{n} \sum\limits_{j=1}^{n}[R-r(i, j)] u[R-r(i, j)] $ | (4) |

| $ F(a)=\sqrt{\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}\left[z(i)-\overline{z}_{a}\right]^{2}}{n-1}} \cdot \sum\limits_{i=1}^{n} \sum\limits_{j=1}^{n}[R-r(i, j)] u[R-r(i, j)] $ | (5) |

式(3)—(5)中,

(3) 优化投影方向。投影目的是为了找出最佳投影方向,该投影方向可最大限度反映样本数据的结构特征、充分挖掘样本数据信息。以投影指标函数F作为优化投影方向的依据,当F取值最大时,对应的投影向量

由于雷电灾害风险评价指标以及风险值存在区域差异,需要赋予空间属性进行准确描述。为此,本文借助ArcGIS软件对湖北地区雷电灾害风险评价指标及风险值进行空间分析,以提高研究的精细化程度。本文主要运用ArcGIS软件空间分析模块中的渔网工具、自然断点分级等方法开展湖北省区域网格划分以及雷电灾害风险等级划分。

(1) 渔网工具。ArcGIS中的“渔网”是指包含由矩形元素组成的要素类,其工作原理为指定渔网的空间范围、渔网的行列数(或渔网单元格宽度)及旋转角度,然后创建包含由矩形像元所组成网格的要素类(聂小波等,2015)。本文在分析湖北省雷电灾害风险评价指标区域分布特征时,使用ArcGIS软件中的创建渔网工具,设定湖北省区域最大、最小经度和纬度值为渔网空间范围,设定1 km为渔网单元格宽度,旋转角度设为0 (即无旋转),得到涵盖湖北地区的初始网格。为了消除边界误差影响,采用湖北省区域边界作为模板范围对初始网格进行裁切处理,得到精细化的湖北省区域网格划分结果,并将划分后的各网格作为统计雷电参数指标的基本单元(以下简称“统计网格”),进而完成区划分级。

(2) 自然断点分级法。自然断点分级法(张京红等,2010)也称Jenks优化法。其基本思路是,通过反复比较组内观测值与均值之差的平方和,使得数据组内离差平方和最小。该方法为一迭代过程,即在数据集中使用不同间断点进行重复计算找到一组间断点使得组内离差平方和最小,其计算式为

| $ S S D_{i-j}=\sum\limits_{k=1}^{j}\left(A[k]-\operatorname{mean}_{i-j}\right)^{2} \quad(1 \leqslant i<j \leqslant N) $ | (6) |

| $ 其中\;\; \operatorname{mean}_{i-j}=\frac{\left(\sum\limits_{k=1}^{j} A[k]\right)^{2}}{j-i+1} \quad(1 \leqslant i <j \leqslant N) $ | (7) |

式(6)—(7)中,A为一个数组(其长度为N),meani-j为各等级中的平均值,具体计算过程可通过ArcGIS软件自动实现。本文用自然断点分级方法划分湖北省雷电灾害风险等级。

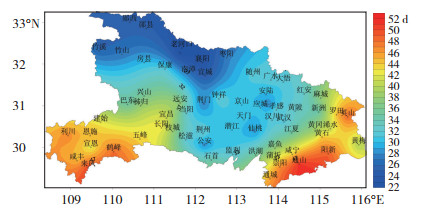

2 雷电灾害风险评价指标分析 2.1 雷暴日数分布特征雷暴日数是表征不同地区雷电活动频繁程度的重要参数。图 1给出1961—2013年湖北省年平均雷暴日数分布,从中可见,湖北省雷暴日空间分布差异明显,鄂西南和鄂东地区年平均雷暴日相对较多,鄂中和鄂西北地区相对较少。根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(中华人民共和国住房和城乡建设部和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,2012)中雷暴日等级划分规定,参照《中国气象地理区划手册》(中国气象局预测减灾司和中国气象局国家气象中心,2006)中湖北省气象地理分区标准,将全省划分为不同雷暴等级的四个区,即鄂西北少雷区、鄂西南多雷区、鄂东多雷区、中雷区。鄂西北少雷区位于郧西-郧县-老河口-襄樊-宜城一带,年平均雷暴日在25 d以下;鄂西南多雷区位于建始-利川-咸丰-来凤-鹤峰-五峰-长阳-宜昌一带,年平均雷暴日在41~50 d之间;鄂东多雷区位于罗田-黄石-咸宁-赤壁以东地区,年平均雷暴日在40~51 d之间;中雷区主要包括江汉平原、竹溪-保康-南漳-远安-当阳-巴东一带以及鄂东北大部分地区,年平均雷暴日在25~40 d之间。湖北省雷暴日数的这一分布特征与王学良等(2007)的研究结果基本一致。

|

图 1 1961—2013年湖北省年平均雷暴日数空间分布(单位: d) Fig. 1 Spatial distribution of annual mean thunderstorm days (unit: d) in Hubei province from 1961 to 2013 |

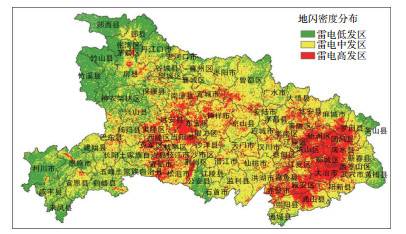

地闪密度是指每平方千米每年发生云地闪电的频数,也称雷击大地密度,该值大小直接影响建筑物防雷分类及雷电防护措施选择。统计2007—2017年湖北省各统计网格内地闪密度结果表明,全省平均地闪密度为2.32次·km-2·a-1,各地地闪密度分布差异明显。本文选取小于1.2次·km-2·a-1、1.2~<3.4次· km-2·a-1、≥3.4次·km-2·a-1不同地闪密度区间的区域分别代表雷电低发区、中发区、高发区,绘制成湖北省地闪密度等级空间分布图(图 2)。从中看出,鄂西南、鄂西北以及鄂东边缘地区地闪密度较低,属雷电低发区;鄂东和江汉平原西部等地存在两个地闪密度高值区,其一在团风、浠水、鄂城、大冶、咸安、赤壁、通山一带,其二主要分布在南漳、当阳、远安以及宜昌市附近,该区域应加强雷电防范;湖北其他地方属雷电中发区。湖北地区地闪密度的这一分布情况与王学良等(2010)的研究结果基本一致。

|

图 2 2007—2017年湖北省地闪密度等级空间分布图 Fig. 2 Spatial distribution of cloud-to-ground lightning density grades in Hubei province from 2007 to 2017 |

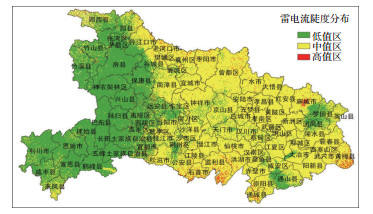

统计2007—2017年湖北省闪电监测资料可知,各年雷电流波头陡度范围为10.22~12.27 kA·μs-1,平均11.17 kA·μs-1。本文选取小于10 kA·μs-1、10~<18 kA·μs-1、≥18 kA·μs-1不同雷电流波头陡度区间分别代表雷电流波头陡度低值区、中值区、高值区,绘制出湖北省各统计网格内雷电流波头陡度等级分布图(图 3)。从中看出,湖北地区雷电流波头陡度总体呈现东多西少分布特征,雷电流波头陡度低值区主要位于郧县-丹江口-谷城-南漳-远安-当阳-枝江-宜都-五峰以西鄂西山区以及罗田、通山等附近地区,鄂东和江汉平原大部雷电流波头陡度值相对较高。

|

图 3 2007—2017年湖北省雷电流波头陡度等级空间分布图 Fig. 3 Spatial distribution of lightning current wave-head gradient grades in Hubei province from 2007 to 2017 |

由于雷电感应电压与雷电流波头陡度呈正比关系,雷电流波头陡度越大,可能产生的过电压就越高(窦志鹏等,2017),其雷电感应危害就越大。这说明湖北中部、东部地区雷电感应危险性大于鄂西山区。

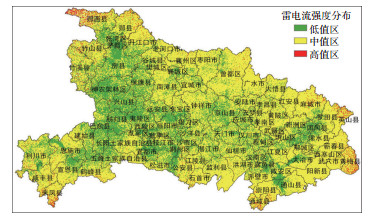

2.4 雷电流强度分布特征雷电流强度是产生雷电过电压的根源,是判定雷电防护类别、计算雷电绕击率和反击率的依据。统计结果表明,2007—2017年湖北地区雷电流强度多为10~50 kA,平均35.8 kA。本文选取小于32 kA、32~<60 kA、≥60 kA不同雷电流强度区间分别代表雷电流强度低值区、中值区、高值区,绘制出湖北省各统计网格内雷电流强度等级分布图(图 4)。从中看出,雷电流强度区域分布存在一定的随机性,湖北大部地区雷电流强度在中值或低值区。总体上,鄂西山区、鄂东大别山和幕阜山一带雷电流强度相对较低,湖北中部雷电流强度相对较高。

|

图 4 2007—2017年湖北省雷电流强度等级空间分布图 Fig. 4 Spatial distribution of lightning current intensity grades in Hubei province from 2007 to 2017 |

根据《建筑物防雷设计规范》(中华人民共和国住房和城乡建设部和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,2010)的相关规定,第三类建筑物防雷设计时防直击雷的最小雷电流幅值为15.8 kA,最大雷电流幅值为100 kA。为此,本文采用大于100 kA雷电流代表大电流,小于15.8 kA的雷电流代表小电流;采用每km2每年发生雷电流大于100 kA(或小于15.8 kA)的地闪频数代表大(或小)电流密度。当雷电流幅值大于100 kA时,雷击电流流过雷电防护装置时,有可能对被保护物体或相关金属物发生反击;当雷电流幅值小于15.8 kA时,雷电有可能发生绕击,即雷电绕过接闪器击于被保护物体或相关金属物。因此,引入大(小)雷电流密度参数可精细化描述区域雷电防护效率。

统计2007—2017年湖北省地闪监测资料表明,湖北地区大雷电流密度范围为0~1.18次·km-2·a-1,小雷电流密度范围为0~18.18次·km-2·a-1,大(小)雷电流区域分布较为分散,规律性不明显。湖北地区发生大雷电流幅值的概率为2.03%,发生小雷电流幅值的概率为7.67%,即湖北地区建筑物按照第三类防雷类别设计防直击雷保护措施时,发生雷电反击的概率为2.03%,发生雷电绕击的概率为7.67%。

3 雷电灾害风险区划 3.1 建立雷电灾害风险评价模型考虑到雷电灾害风险评价结果对雷电灾害防御具有重要参考价值,本文以湖北省102个区、县(市)行政区为最小研究单元(n)进行评价,雷电灾害指标体系由雷暴日数、地闪密度、雷电流波头陡度、雷电流强度、大电流密度、小电流密度共6个指标(m)组成。根据投影寻踪法的算法流程,取n=102,m=6,得到最优投影方向向量为

| $ \begin{aligned} R=& 0.1268 T+0.25 D+0.1357 S+0.0883 Q+\\ & 0.2355 H+0.1637 L \end{aligned} $ | (8) |

式(8)中,R为雷电灾害风险值,即式(2)中的一维投影值z(i),T为雷暴日数归一化值,D为地闪密度归一化值,S为雷电流波头陡度归一化值,Q为雷电流平均强度归一化值,H为大电流密度归一化值,L为小电流密度归一化值。

3.2 划分雷电灾害风险等级首先,根据式(8)计算求得湖北省各区、县(市)对应的雷电灾害风险值R;然后,采用自然断点分级法,将湖北省雷电灾害划分为高、较高、中、较低和低风险5个等级。等级划分标准见表 1。

|

|

表 1 湖北省雷电灾害风险等级划分标准 Table 1 Criteria for risk classification of lightning disasters in Hubei province |

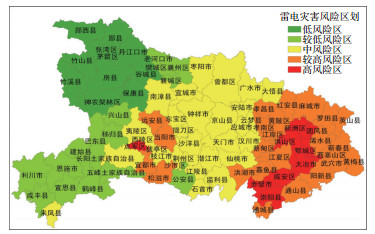

根据湖北省各区、县(市)雷电灾害风险值以及风险等级划分标准,将湖北省雷电灾害风险划分为高、较高、中、较低、低五级风险区(图 5)。对各区的雷电灾害风险特征归纳如下:

|

图 5 2007—2017年湖北省雷电灾害风险区划 Fig. 5 Risk zoning of lightning disasters in Hubei province from 2007 to 2017 |

(1) 高风险区。该区域主要位于新洲-团风-鄂城-大冶-咸安-赤壁-崇阳一线鄂东中部带状区域以及宜昌的西陵、点军、伍家岗等地,共20个区、县(市)。该区域为湖北省地闪密度高值区,且雷暴日数相对较多。从地形上看,带状区域主要位于江汉平原与大别山、幕阜山的交汇地带,而宜昌西陵、点军、伍家岗则处于鄂西山区向江汉平原的过渡地带,受山地、平原、水体等下垫面影响,该区域土壤电阻率梯度变化较大,易诱发闪电,导致该区域雷电灾害风险较高。

(2) 较高风险区。该区域主要位于红安-孝昌-孝南-东西湖-蔡甸-汉南-洪湖以东不含上述高风险区的区域,以及除夷陵外的远安、当阳、猇亭、宜都、松滋等鄂西南向江汉平原的过渡区,共计29个区、县(市)。该区域内地闪密度、雷暴日等雷电参数值相对较高,分别达到2.95次·km-2·a-1和37 d。夷陵区属雷电灾害中风险区,这可能与该区行政面积较大且以山地地形为主有关,该区仅其东南部丘陵区处于山地与平原过渡带,一般山区土壤电阻率较大,不利于地闪发生。

(3) 中风险区。该区域以平原为主,主要位于枣阳-宜城-南漳-夷陵-长阳以东、大悟-安陆-云梦-汉川-仙桃-监利以西大部地区及来凤县,共27个区、县(市)。其中远安、当阳、宜昌部分市辖区、宜都、松滋属较高风险以上区域,公安县属雷电灾害较低风险区。

(4) 较低风险区。该区域包括除来凤县外的巴东-兴山-秭归-五峰以西鄂西南地区以及老河口、襄城、樊城、公安等区县,共计15个区、县(市)。该区域位于鄂西南山区,全区以山地地形为主,为我国地形第二阶梯东部边缘。该区域雷暴日数较多,平均40~50 d,属多雷暴区。另外,受山地地形影响,该区地闪密度、雷电流波头陡度等雷电参数相对较小,导致其雷电风险等级相对较低。

(5) 低风险区。该区域位于神农架林区-保康-谷城-丹江口以西鄂西北地区,共计11个区、县(市)。鄂西北地形多为山地和丘陵,受地形地貌影响,该区地闪密度相对较低,且雷暴日数较少,平均在25 d以下,属少雷暴区。

4 结论与讨论根据湖北省闪电监测资料以及雷暴日人工观测资料,本文先对湖北省雷暴日数、地闪密度、雷电流波头陡度、雷电流幅值等雷电参数进行分析,再使用投影寻踪方法建立基于雷电参数的湖北省雷电灾害风险评价模型,以此完成其风险区划。主要结论如下:

(1) 选取雷暴日数、闪电密度、雷电流波头陡度、雷电流强度、大电流密度、小电流密度6个参数作为雷电灾害风险区划指标集,采用投影寻踪、自然断点分级等数理统计方法,将湖北省雷电灾害风险划分为5级。

(2) 根据湖北省气象台站年平均雷暴日空间分布,结合现行相关国家标准,可将湖北省划分为鄂东多雷区、鄂西北少雷区、鄂西南多雷区、中雷区4个区域。

(3) 湖北省雷电高易发区主要位于宜昌市辖区、江汉平原西部以及鄂东中东部;湖北省中部、东部地区雷电流波头陡度高于鄂西地区,雷电感应危险也大于鄂西地区;雷电流强度、大(小)电流密度区分布不明显,随机性较大;湖北地区建筑物按照第三类防雷类别设计防直击雷保护措施时,发生雷电反击的概率为2.03%,发生雷电绕击的概率为7.67%。

本研究的意义在于通过灾前雷电风险判定与识别进行定量化雷电灾害风险评价,以便为相关部门根据风险区等级高低开展防雷工程设计、雷击风险评估以及为政府部门撰写规划编制指南、进行重大项目选址立项等相关决策服务提供技术参考。另外,有关部门或单位应加强高等级风险区雷电灾害科普宣传,尤其是加大人员密集场所雷击防范科普宣传,不断提高全民防雷减灾意识与救灾能力。同时,需要指出的是,定量化风险评价结果受指标因子选取、资料收集处理等因素影响,为此下一步将通过融合全国联网的三维闪电监测资料,引入正、负闪电参数等,以此优化指标因子,不断完善评价体系模型。

陈家宏, 冯万兴, 王海涛, 等. 2007. 雷电参数统计方法[J]. 高电压技术, 33(10): 6-10. DOI:10.3969/j.issn.1003-6520.2007.10.002 |

程萌, 王秀丽. 2017. 基于闪电定位数据的鲁西南地区雷电灾害易损度区划[J]. 气象与环境科学, 40(4): 126-131. |

崔逊, 庄燕洵, 王洪生. 2015. 基于组合评价法的江苏省雷电灾害风险区划[J]. 自然灾害学报, 24(6): 187-194. |

窦志鹏, 杨仲江, 刘健. 2017. 光伏组件的雷电感应过电压和过流计算[J]. 电磁避雷器, (3): 47-51. |

高燚, 蒙小亮, 劳小青. 2013. 基于聚类分析的海南岛雷电灾害易损度风险区划[J]. 自然灾害学报, 22(1): 175-182. |

郭善云. 2012. 四川1960-2010年雷暴观测事实及灾害防范区域研究[J]. 沙漠与绿洲气象, 6(6): 69-72. DOI:10.3969/j.issn.1002-0799.2012.06.014 |

黄小彦, 王学良, 李慧. 2008. 2000-2006年湖北省雷电灾害时空分布特征分析[J]. 暴雨灾害, 27(1): 73-77. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2008.01.013 |

金晨路, 肖稳安, 王学良. 2011. 湖北省雷电灾害易损性分析与区划[J]. 暴雨灾害, 30(3): 272-276. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2011.03.012 |

林占东, 郑侃, 刘正坤. 2008. 城市水资源承载力综合评价的DEPPIM[J]. 中国农村水利水电, (12): 59-62. |

刘刚, 唐军, 孙雷雷, 等. 2013. 不同地形地貌的雷电流幅值概率分布对输电线路雷击跳闸的影响[J]. 高电压技术, 39(1): 17-23. DOI:10.3969/j.issn.1003-6520.2013.01.003 |

聂小波, 邱儒琼, 洪亮, 等. 2015. 基于ArcMap的图幅接合表快速生成方法研究[J]. 地理空间信息, 13(4): 165-168. DOI:10.3969/j.issn.1672-4623.2015.04.059 |

王学良, 刘学春, 黄小彦, 等. 2010. 湖北地区云地闪电时空分布特征分析[J]. 气象, 36(10): 91-96. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.10.015 |

王学良, 刘学春, 伍哲文, 等. 2012. 防雷装置检测技术[M]. 北京: 气象出版社, 1-2.

|

王学良, 王海军, 李卫红. 2007. 近45年湖北省雷电日数的时空变化特征分析[J]. 暴雨灾害, 26(1): 83-87. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2007.01.015 |

王学良, 张科杰, 余田野, 等. 2016. 基于LLS的雷电流波头时间分布特征[J]. 气象科技, 44(2): 313-318. DOI:10.3969/j.issn.1671-6345.2016.02.022 |

吴安坤. 2018. 贵州省雷电灾害风险评价与区划研究[J]. 中国农业资源与区划, 39(2): 88-93. |

吴安坤, 周道刚, 朱曦嵘, 等. 2016. 基于人口经济数据空间化的贵阳市雷电灾害区域风险评价[J]. 防灾科技学院学报, 18(2): 19-25. DOI:10.3969/j.issn.1673-8047.2016.02.003 |

袁湘玲, 纪华, 程琳. 2010. 基于层次分析模型的黑龙江省雷电灾害风险区划[J]. 暴雨灾害, 29(3): 279-283. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2010.03.013 |

张京红, 田光辉, 蔡大鑫, 等. 2010. 基于GIS技术的海南岛暴雨洪涝灾害风险区划[J]. 热带作物学报, 31(6): 1014-1019. DOI:10.3969/j.issn.1000-2561.2010.06.026 |

张路路, 郑新奇, 蔡玉梅. 2018. 基于投影寻踪模型的湖南省土地多功能时空演变分析[J]. 长江流域资源与环境, 27(8): 1754-1764. |

中国气象局预测减灾司, 中国气象局国家气象中心.2006.中国气象地理区划手册[M].北京: 气象出版社: 38-39

|

中华人民共和国住房和城乡建设部, 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.2011.建筑物防雷设计规范[S].北京: 中国计划出版社: 80-161

|

中华人民共和国住房和城乡建设部, 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.2012.建筑物电子信息系统防雷技术规范[S].北京: 中国建筑工业出版社: 7-8

|

周振民, 管财, 范秀, 等. 2016. 基于投影寻踪聚类模型的水务系统评价——以郑州市为例[J]. 中国农村水利水电, (1): 16-20. DOI:10.3969/j.issn.1007-2284.2016.01.004 |

朱传林, 王学良, 贺姗, 等. 2015. 基于层次模型及权重分析的湖北省雷电灾害易损度区划[J]. 中国农学通报, 31(8): 206-211. |

2019, Vol. 38

2019, Vol. 38