2. 内蒙古自治区气候中心, 呼和浩特 010051;

3. 内蒙古通辽市气象局, 通辽 028000;

4. 内蒙古赤峰市气象局, 赤峰 024000

2. Inner Mongolia Autonomous Region Climate Center, Huhhot 010051;

3. TongLiao Meteorological Bureau of Inner Mongolia Autonomous Region, TongLiao 028000;

4. ChiFeng Meteorological Bureau of Inner Mongolia Autonomous Region, ChiFeng 024000

飑线是一种很窄且快速移动的中小尺度天气系统,其破坏力极强,通常引发雷暴大风、暴雨、冰雹、龙卷等强对流性天气,是强对流天气预报中的重点和难点。飑线通常具有典型的弓状特征,Fujita[1]最早对弓形回波的产生和发展提出了概念模型,Hamilton [2]研究认为对流风暴的弓形特征与地面直线型风害有关。国内许多气象工作者对飑线从不同方面进行了深入细致地研究。丁一汇等[3]研究了飑线发生的天气背景和触发条件。方翀等[4]、赵桂香等[5-9]对飑线个例成因及维持机制方面研究表明:飑线发展、维持的原因是飑线的自组织结构,飑线与环境入流的相互作用既有利于强上升气流发展,亦有利于强下沉气流发展。伍志方等[10]、陈涛等[11-12]在飑线环境条件和结构方面研究认为:强对流风暴或者超级单体出现的地点具有一定的随机性,但飑线整体的组织结构与锋面或者地面风场辐合线关系密切。姚叶青等[13-16]分析认为:风暴后部中低层径向速度“异动”现象,即径向速度绝对值迅速增大,预示着风暴后部倾斜下沉气流迅速加强,导致低层反射率因子上出现明显后部入流缺口,从而产生弓形回波。郑媛媛等[17-18]通过分析冷涡对飑线生成的影响,认为在冷涡不同时期形成的飑线与冷涡的相对位置不同有关。牛淑贞等[19-20]研究表明:飑线后侧的强雷暴高压、高压前侧的强气压梯度以及飑线的快速移动是地面大风产生的直接原因。吴海英等[21-22]对飑线进行雷达观测和数值模拟后认为,在飑线形成初期,环境风垂直切变较弱,飑线前部强不稳定能量是飑线新生单体不断发展加强的主要原因。王艳春等[23]、郭弘等[24-26]通对对飑线过程的多普勒雷达资料进行三维变分风场反演,认为飑线在形成过程中存在对流带与对流单体的锢囚过程,锢囚过程中地面辐合线及中层中气旋起组织作用,强盛期对流带东段出现弓形回波结构。

2016年9月24日发生在内蒙古东南部的飑线天气过程具有影响范围广、持续时间长,致灾性强等特点,本文拟应用常规观测、自动站加密观测资料以及NCEP(0.25°×0.25°)逐6 h再分析资料,分析飑线引起的暴雨、雷暴大风、冰雹等强对流天气发生发展机制,同时应用多普勒天气雷达等非常规资料,分析飑线的中小尺度结构特征,以期为该地区飑线天气的监测提供一些参考依据。

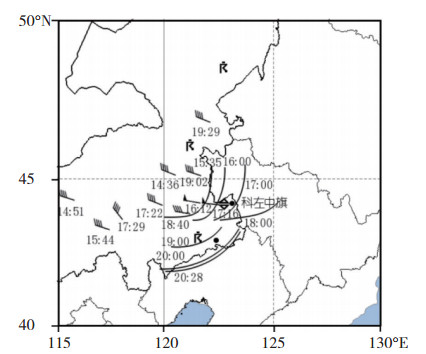

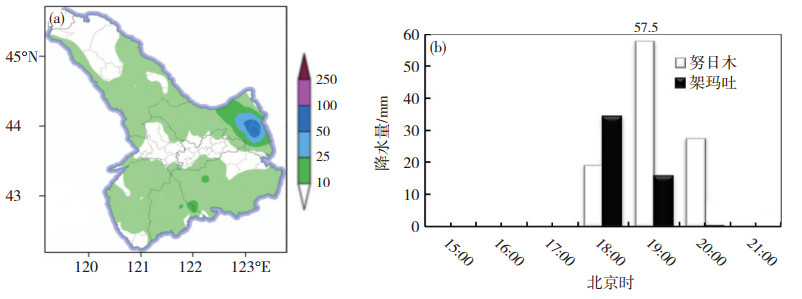

1 天气实况2016年9月24日15:35—20:38(北京时,下同)内蒙古东南部自西北向东南出现了一次近5 h的飑线天气过程,飑线引发的强对流天气主要是雷暴大风,部分地区伴有短时强降水和冰雹天气。自动站加密资料显示:内蒙古东南部先后有10个国家气象站出现17 m·s-1以上雷暴大风,最大风速出现在通辽市科左中旗气象站,17:16监测到瞬时风速高达20.7 m·s-1 (图 1),并伴有短历时强降水,17:00—20:00科左中旗的努日木自动气象站3 h降水量为103 mm,18:00—19:00小时雨强达57.5 mm·h-1,同时还出现直径2 cm的强冰雹;17:00—19:00科左中旗架玛吐自动气象站2 h降水量为50.2 mm,17:00—18:00雨强为34.3 mm·h-1(图 2)。

|

图 1 2016年9月24日内蒙古东南部飑线过程强对流天气实况 (黑实线为等时线) Fig. 1 The strong convective weather observation data of the squall line weather event in southeast Inner Mongolia on 24 September 2016. Black solid line is isochrone line. |

|

图 2 2016年9月24日14:00—20:00通辽市累计降水量(a, 单位:mm)和15:00—21:00努日木、架玛吐测站逐小时降雨量(b, 单位:mm) Fig. 2 (a)Accumulated precipitation (unit:mm) of Tongliao city from 14:00 to 20:00 BT and (b) the hourly rainfalls (unit: mm) of Nurimu and Jamatu Stations from 15:00 to 21:00 BT on 24 September 2016. |

飑线过境时通辽市多个自动站气象要素先后出现风向突变,风速剧增,气温下降,气压涌升等现象。分析通辽市开鲁站10 min自动站加密资料的气压、温度、风向、风速气象要素时间序列图,飑线过境时开鲁测站气象要素出现了明显的突变;风向从18:30的偏西风(282°)转为18:40的西北风(323°),风速也从18:30的6 m·s-1跃增为18:40的18.7 m·s-1;气温从17:00的27.3 ℃下降为20:00的18.7 ℃,气压也从1 001 hPa上升为1 008 hPa(图略)。对14:00(图略)和17:00的3 h变压图(图略)分析,14:00飑线前后侧3 h变压差为6.5 hPa;17:00飑线前后侧3 h变压差增加到9.0 hPa;飑线后部一直存在明显的雷暴高压。农孟松等[27]研究表明:发展成熟的飑线地面气压场上存在雷暴高压、飑前低压和飑后高压等中尺度特征;飑线大风等灾害性天气出现在地面高压前侧气压梯度大值区和飑线的断裂处。

根据灾情直报显示通辽市的库伦旗西北方28 km处的银沙湾景区遭强风袭击。调查统计,强风灾害导致库伦镇7个嘎查村716户(2 452人)受灾,紧急分散转移安置人口292人,严重损坏房屋95间,受伤26人,直接经济损失2 805万元。

2 大尺度环流形势演变许爱华等[28]研究认为中高层较强干冷空气叠加在低层相对暖(湿)气流上,使得大气温度垂直递减率大,造成低层空气负浮力加大,有利于地面强对流天气特别是冰雹、大风类强对流天气出现。

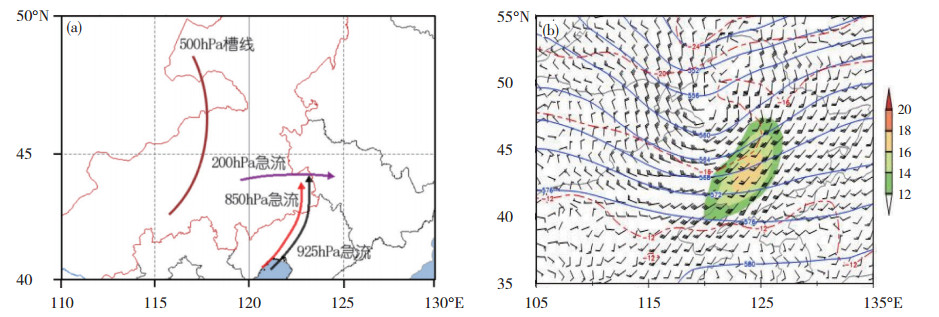

24日08:00 (图 3a)在内蒙古东南部850 hPa和925 hPa均有西南低空急流且两者重合,在西南低空急流重合区域的西北侧,500 hPa有高空槽维持,槽后有冷平流不断输送干冷空气到东南部地区,同时850 hPa和925 hPa西南低空急流重合区北侧也有200 hPa高空急流,低空辐合高空辐散有利于上升运动的发展。

|

图 3 2016年9月24日08:00(a)、14:00(b)天气形势综合配置图 (图b中蓝色实线为500 hPa高度场,单位:dagpm,红色虚线为500 hPa温度场,单位:℃,风羽为850 hPa风场,单位: m·s-1,阴影为925 hPa为低空急流,单位: m·s-1) Fig. 3 The comprehensive configuration of weather situation at (a) 08:00 BT, and (b)14:00 BT on 24 September 2016. Blue solid line is 500 hPa height, unit: dagpm. Red dotted line is 500 hPa temperature, unit:℃. Wind vector is 850 hPa wind, unit: m·s-1, and shaded is low level jet of 925 hPa, unit: m·s-1. |

利用NECP(0.25°×0.25°)逐6 h再分析资料对24日14:00环流形势(图 3b)进行分析发现,在120°—125°E、40°—47°N区域内,850 hPa风场上有大范围12 m·s-1以上的西南低空急流,低空急流中心值高达24 m·s-1;同时在925 hPa也有12 m·s-1以上的西南低空急流,低空急流中心值为16~18 m·s-1,925 hPa西南低空急流范围也从08:00的点状(图略)发展为14:00的片状,850 hPa和925 hPa西南低空急流中心完全重合并加强;850 hPa和925 hPa西南急流的辐合加强有利于水汽辐合和上升运动的加大。

中高层干冷空气扩散东南下和低层850 hPa和925 hPa西南低空急流的辐合急剧加强为这次强飑线过程提供了非常有利的大尺度环流背景。这种上干冷下暖湿垂直配置急剧加强,更加剧了对流不稳定,有利于强对流天气的爆发。

3 飑线的强对流发展机制对流活动的三个基本条件是大气不稳定性、水汽条件和抬升条件。下面从不稳定能量、水汽、抬升触发机制等方面分析本次飑线天气过程成因及维持机制。

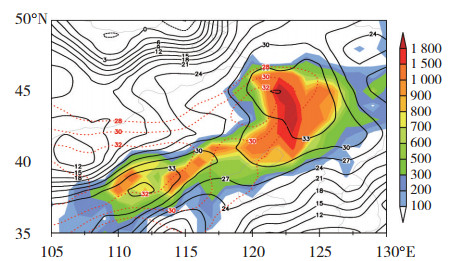

3.1 不稳定能量24日08:00(图略)在内蒙古东南部强对流中心科左中旗(44.1°N、123.2°E)附近区域内K指数普遍在30~33 ℃之间,CAPE值在800~900 J·kg-1,ΔT850-500普遍较大,为28~30 ℃,说明存在着上干冷下暖湿层结不稳定,有利于午后对流天气的发生。24日14:00(图 4)强对流中心区域K指数增加到36 ℃、ΔT850-500增大为32 ℃;CAPE大值区范围有显著增大,CAPE中心值更是跃增为1 800 J·kg-1以上,且K指数、CAPE、ΔT850-500在强对流中心区域几乎重合。

|

图 4 2016年9月24日14:00 K指数、CAPE值、ΔT850-500分布图 (黑实线为K指数,单位:℃,红虚线为ΔT850-500,单位:℃,阴影为CAPE值,单位:J·kg-1) Fig. 4 The distribution of index K(black solid line, unit:℃), CAPE(shaded, unit: J·kg-1), temperature differences between 850 hPa and 500 hPa (red dotted line, unit:℃) at 14:00 BT on 24 September 2016. |

假相当位温θse是反映大气温湿状况的特征参数,可用来分析大气中的垂直稳定度和能量分布特征,是一个反映大气湿度条件和稳定度的综合指标[29-30]。

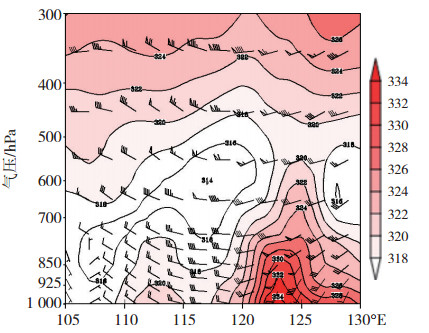

24日14:00(图 5)假相当位温θse和风场沿44.1°N(强对流中心科左中旗)纬向剖面图显示,θse具有鞍形场结构:120°—125°E低层850 hPa以下层结为θse大值区,θse高能舌从低层至600 hPa随高度减小,为不稳定层结;中层500—600 hPa的θse分布呈“漏斗”型,等值线稀疏并向下凹,为中性层结;高层为稳定层结。地面至500 hPa的θse分布呈倒“漏斗”型,低层和中层假相当位温差异较大,假相当位温随高度增高递减率明显增大,这种上干下湿结构有利于雷暴大风和冰雹等强对流天气的产生。

|

图 5 016年9月24日14:00沿44.1°N的假相当位温和风场剖面图 (黑色实线为假相当位温,单位:K;风羽单位:m·s-1) Fig. 5 The vertical sections of θse (black solid line, unit: K) and wind (wind vector, unit: m·s-1) along 44.1°N at 14:00 BT on 24 September 2016. |

θse高能舌区西侧为随高度向东倾斜的θse等值线密集带(锋区),在115°—120°E范围850 hPa以下层结,风场从08:00(图略)6~14 m·s-1的西南风转为14:00的8~14 m·s-1的西北风,表明冷空气向东扩展并向低层传播,同时θse等值线密集带更加紧密且更加陡直,并向东发展至120°E附近;θse等值线密集带(锋区)的动力强迫有利于低层不稳定能量和充沛水汽向上输送;850 hPa和925 hPa低空急流也从08:00(图略)的12~ 16 m·s-1跃增为20~24 m·s-1,同时高能舌大值区范围和强度进一步增大,从08:00(图略)的330 K增大为334 K,且向600 hPa延伸,高能舌区中心和西南低空急流中心在120°—125°E几乎完全重合,14:00以后强对流天气在该区域爆发。

3.2 水汽条件王秀明等[31]研究表明:在对流层中低层强风垂直切变配置下,低层湿度成为风暴结构的决定因素,中高湿度环境下易形成高度组织化的飑线。

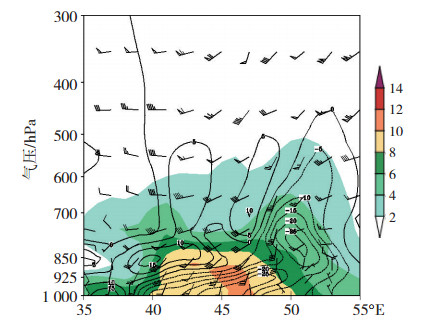

24日14:00水汽通量散度、比湿和风场沿123°E (强对流中心科左中旗)径向剖面图(图 6)水汽分布呈现明显的上干下湿垂直结构。水汽通量散度反映一个地区水汽的集中程度,午后随着西南低空急流的北移加强,水汽辐合区也向东北延伸并加强,低层存在明显的水汽通量散度辐合中心,中心值由24日08:00 (图略)的-15×10-6 g·s-1·cm-2·hPa-1加强为14:00的-25×10-6 g·s-1·cm-2·hPa-1;同时850 hPa以下为10~12 g·kg-1的比湿大值区,低层水汽通量散度辐合中心和比湿大值区在45°N附近重叠。强烈的低层水汽辐合是导致内蒙古东南部出现短时强降雨的原因之一。大暴雨中心科左中旗的努木目24日17:00—20:00降水量达103 mm,最大小时雨强57.5 mm·h-1,短时强降水中心与水汽辐合中心位置非常一致(图 2)。

|

图 6 2016年9月24日14:00沿123°E水汽通量散度、比湿和风场剖面图 (黑色线为水汽通量散度,单位:10-6 g·s-1·cm-2·hPa-1;阴影为比湿,单位:g·kg-1;风速单位:m·s-1) Fig. 6 The vertical sections of moisture flux divergence(black line, unit: 10-6 g·s-1·cm-2·hPa-1), specific humidity(shaded, unit:g·kg-1)and wind (wind vector, unit:m·s-1)along 123°E at 14:00 BT on 24 September 2016. |

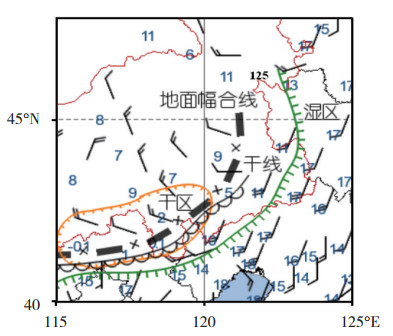

Doswell[32]认为天气尺度的上升运动将气块抬升到自由对流高度一般需要一天以上,因而常常不足以触发雷暴,雷暴一般由低层中天气尺度系统触发,如锋面、干线、边界层混合线、重力波、地形抬升以及中尺度对流系统产生的阵风锋等。此次飑线天气的爆发是干线和边界层辐合线两种对流系统相遇触发而造成的。

24日17:00内蒙古东南部10 m风场有西南风和西北风构成的东北—西南向的地面中尺度辐合线(图 7),地面中尺度辐合所产生的强迫抬升运动是此次强对流天气的动力触发机制之一,同时地面中尺度辐合线在南移过程中,也不断触发新的对流单体产生,从而使强对流天气得以维持和发展。地面2 m露点温度在东南部地区也有较为宽广露点锋(即干线),干线西北侧有显著的干区,干区中心2 m露点温度为0~2 ℃,干线东南侧有明显的湿区,湿区中心2 m露点温度为18 ℃。干线与地面中尺度辐合线位置基本重合,地面中尺度辐合线和干线耦合并加强成为这次强对流天气爆发的直接触发机制。

|

图 7 2016年9月24日17:00的2 m露点温度(单位:℃)和10 m风场(单位:m·s-1) Fig. 7 The distribution of 2 m dew temperature (unit:℃) and 10-m wind stream (unit: m·s-1) at 14:00 BT 24 on September 2016. |

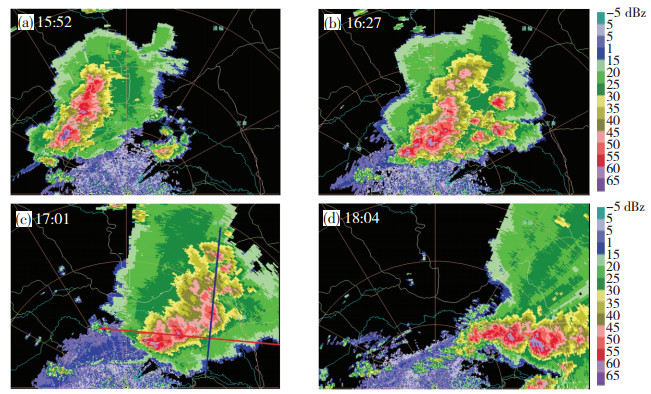

9月24日15:35(图略)直线型飑线回波在通辽市多普勒雷达(CB雷达)测站西北方向200 km附近形成;15:52(图 8a)直线型飑线回波带有多单体风暴构成,对流单体最大反射率因子高达70 dBz,并快速移动,移动速度约为12~17 m·s-1,飑线移动过程中,不断有新对流单体生成,16:27(图 8b)直线型飑线演变成“S”型弓形回波;在这一时间段内克什克腾旗、科左中旗、舍伯吐分别在15:44、16:09、16:12出现了17.3、17、19.6 m·s-1的雷暴大风;弓形回波继续向东移动,17:01(图 8c)形成经典弓形回波,此时弓形回波处于最强盛阶段,弓形回波的中心形成一个矛头,最强的地面风一般出现在弓形回波的顶点处;17:18(图略)弓形回波的矛头消失,但经典弓形回波仍然一直维持;在这一时间段内科左中旗、阿鲁科尔沁旗、林西县分别在17:16、17:17、17:29出现了20.7、18、17 m·s-1的雷暴大风。18:04(图 8d)弓形回波北段与主体断裂,演变成东西向直线型飑线回波,在通辽市多普勒雷达东侧150 km不断有东西向新对流单体沿直线型飑线经过,形成“列车效应”,最强反射率因子为65~70 dBz,直线型回波一直维持到19:53(图略),持续近2 h,造成通辽市东部短时强降水、冰雹等强对流天气,其中18:00—20:00科左中旗的努日木自动气象站降水量为84.9 mm,18:00—19:00小时雨强高达57.5 mm·h-1,同时还出现了直径2 cm的强冰雹。

|

图 8 2016年9月24日15:52(a)、16:27(b)、17:01(c)、18:04(d)通辽市雷达组合反射率因子图(单位:dBz) (红线和蓝线分别代表图 9(a)和图 9(b)剖面基线) Fig. 8 The composite reflectivity (unit:dBz) of Tongliao radar at (a)15:52, (b)16:27, (c)17:01, and (d)18:04 BT on 24 September 2016.Red line and blue line represent the position of cross section baseline in Fig. 9a and Fig. 9b. |

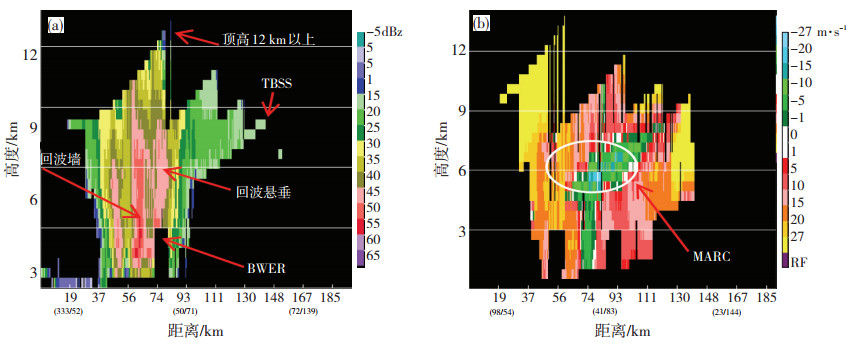

24日17:01通辽市多普勒雷达反射率因子垂直剖面图(图 9a,沿图 8中17:01红线位置剖面)显示低层存在有界弱回波区(BWER)、中高层有回波悬垂以及有界弱回波区左侧的回波墙。回波悬垂位于有界弱回波区之上,强度为50~55 dBz,从3 km一直延伸到8 km左右;有界弱回波区、回波悬垂呈现出从低层到高层向低层入流一侧倾斜的特征,这种高悬的强回波有利于大冰雹的产生;50~55 dBz的强回波延伸至7.5 km,在-20 ℃层高度之上,表明对流风暴内有强烈的上升气流,有利于强降水和大冰雹的形成。当强回波区扩展到-20 ℃层高度之上时,对强降雹的潜势贡献最大[33]。强回波的回波顶高达12 km以上,并伴有三体散射长钉, 以上这些特征满足大冰雹产生的条件。

|

图 9 2016年9月24日17:01通辽市雷达反射率因子(a, 单位:dBz)、径向速度(b, 单位:m·s-1)垂直剖面图 Fig. 9 Cross section of Tongliao radar (a) reflectivity factor(unit: dBz), and (b) vertical velocity (unit: m·s-1) at 17:01 BT 24 September 2016. |

24日17:01通辽市多普勒雷达径向速度垂直剖面图中(图 9b,沿图 8中17:01蓝线位置剖面)冷色代表离开画面向着雷达的速度,暖色代表离开雷达向着画面的速度。径向速度剖面图中最显著的特征是4.5~6.5 km的中层径向速度辐合区,正速度中心值为+27 m·s-1, 负速度中心值为-27 m·s-1,中层径向辐合(MARC)通常可作为地面大风预警指标[34],一般MARC出现10~30 min之后,地面会出现大风[35]。而此次飑线过程观测到的最大风速就出现在通辽市科左中旗气象站,17:16监测到风速为20.7 m·s-1的8级大风,MARC与地面大风有良好的对应关系。

5 结论应用多源观测资料对2016年9月24日内蒙古东南部飑线天气发生发展的环境条件、触发机制及其中小尺度结构特征进行了分析,结果表明:

(1) 强对流爆发前6 h,850 hPa和925 hPa西南低空急流范围和强度有显著增强且两者的急流中心有完全重合的过程,中高层干冷空气扩散东南下和低层西南急流的辐合急剧加强为这次强飑线过程提供了非常有利的大尺度环流背景。上干冷下暖湿垂直配置急剧加强,更加剧了对流不稳定,有利于强对流天气的爆发。

(2) 强对流爆发前不稳定能量有明显的积聚过程。CAPE大值区范围有显著的跃增,CAPE中心值更是跃增为1 800 J·kg-1以上。ΔT850-500也增大为32 ℃。假相当位温θse中低层分布呈倒“漏斗”型;地面至500 hPa假相当位温随高度增高递减率明显增大,这种上干下湿结构有利于雷暴大风和冰雹等强对流天气产生。同时θse高能舌区中心和西南低空急流中心完全重合,强对流天气在该区域爆发。

(3) 低层的水汽通量散度辐合中心和比湿大值区在暴雨区附近重叠。强烈的低层水汽辐合是导致内蒙古东南部出现短时强降雨的原因之一,短时强降水中心与水汽辐合中心有较为一致的对应关系。

(4) 干线与地面中尺度辐合线走向和位置基本一致,地面中尺度辐合线和干线耦合并加强成为这次强对流天气爆发的直接触发机制。

(5) 雷达回波呈现弓形,低层存在有界弱回波区(BWER)、回波悬垂以及有界弱回波区左侧的回波墙;反射率因子呈现出从低层到高层向低层入流一侧倾斜的特征,有明显的强回波悬垂特征;50~55 dBz的强回波区扩展到-20 ℃层高度之上,强回波的回波顶高达12 km以上,并伴有三体散射长钉, 以上这些特征满足大冰雹产生的条件。

(6) 在弓形回波的多普勒径向速度剖面图上,最显著的特征是4.5~6.5 km的中层径向辐合(MARC),正速度中心值为+27 m·s-1, 负速度中心值为-27 m·s-1,MARC出现10~30 min之后,地面出现大风,MARC与地面大风有较好的对应关系。

| [1] |

Fujita T T. Objective, operation and results of Project NIMROD[C]//lth Conf on Severe Local Storms. Kansas City, MO: Amer Meteor Soc, 1979, 259-266

|

| [2] |

Hamilton R E. Use of detailed intensity radar data in mesoscale surface analysis of the 4 July 1969 storm in Ohio[C]//Preprints 14th Conf. on Radar Meteorology. Tucson, AZ: Amer Meteor Soc, 1970: 339-342

|

| [3] |

丁一汇, 李鸿洲, 章名立, 等. 我国飑线发生条件研究[J]. 大气科学, 1982, 6(1): 18-27. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.1982.01.03 |

| [4] |

方翀, 俞小鼎, 朱文剑, 等. 2013年3月20日湖南和广东雷暴大风过程的特征分析[J]. 气象, 2015, 41(11): 1305-1314. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2015.11.001 |

| [5] |

赵桂香, 王思慜, 邱贵强, 等. 孤立云团造成的一次强对流天气分析[J]. 干旱气象, 2015, 33(1): 98-109. |

| [6] |

支树林, 许爱华, 张娟娟, 等. 一次影响江西的致灾性飑线天气成因分析[J]. 暴雨灾害, 2015, 34(4): 352-359. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2015.04.008 |

| [7] |

梁建宇, 孙建华. 2009年6月一次飑线过程灾害性大风的形成机制[J]. 大气科学, 2012, 36(2): 316-336. |

| [8] |

王秀明, 俞小鼎, 周小刚, 等. "6-3"区域致灾雷暴大风形成及维持原因分析[J]. 高原气象, 2012, 31(2): 504-514. |

| [9] |

郑丽娜, 刁秀广. 一次华北飑线的阵风锋天气过程分析[J]. 气象, 2016, 42(2): 174-182. DOI:10.3969/j.issn.1000-6362.2016.02.007 |

| [10] |

伍志方, 庞古乾, 贺汉青, 等. 2012年4月广东左移和飑线内超级单体的环境条件和结构对比分析[J]. 气象, 2014, 40(6): 655-667. |

| [11] |

陈涛, 代刊, 张芳华. 一次华北飑线天气过程中环境条件与对流发展机制研究[J]. 气象, 2013, 39(8): 945-954. |

| [12] |

周昆, 陈兴超, 王东勇, 等. 2014年淮河流域一次飑线过程的结构及环境分析[J]. 暴雨灾害, 2016, 35(1): 69-75. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2016.01.010 |

| [13] |

姚叶青, 俞小鼎, 张义军, 等. 一次典型飑线过程多普勒天气雷达资料分析[J]. 高原气象, 2008, 27(2): 373-381. |

| [14] |

李峰, 周薇, 张乐坚, 等. 北京"6.23"局地强对流天气的雷达产品特征分析[J]. 干旱气象, 2014, 32(4): 608-615. |

| [15] |

王俊, 龚佃利, 刁秀广, 等. 一次弓状回波、强对流风暴及合并过程研究Ⅰ:以单多普勒雷达资料为主的综合分析[J]. 高原气象, 2011, 30(4): 1067-1077. |

| [16] |

刁秀广, 孟宪贵, 万明波, 等. 源于飑线前期和强降雨带后期的弓形回波雷达产品特征及预警[J]. 高原气象, 2015, 34(5): 1486-1494. |

| [17] |

郑媛媛, 张雪晨, 朱红芳, 等. 东北冷涡对江淮飑线生成的影响研究[J]. 高原气象, 2014, 33(1): 261-269. |

| [18] |

杨珊珊, 谌芸, 李晟祺, 等. 冷涡背景下飑线过程统计分析[J]. 气象, 2016, 42(9): 1079-1089. |

| [19] |

牛淑贞, 张一平, 席世平, 等. 基于加密探测资料解2009年6月3H商丘强飑线形成机制[J]. 暴雨灾害, 2012, 31(3): 255-263. |

| [20] |

王国荣, 卞素芬, 王令, 等. 用地面加密自动观测资料对北京地区一次飑线过程的分析[J]. 气象, 2010, 36(6): 59-65. DOI:10.3969/j.issn.1673-503X.2010.06.013 |

| [21] |

吴海英, 陈海山, 蒋义芳, 等. "090603"强飑线过程动力结构特征的观测与模拟分析[J]. 高原气象, 2013, 32(4): 1084-1094. |

| [22] |

曹倩, 杨茜茜, 叶丹, 等. 一次飑线过程的雷达观测和数值模拟分析[J]. 干旱气象, 2016, 34(2): 305-316. |

| [23] |

王艳春, 王红艳, 刘黎平. 华南一次强飑线过程的三维变分风场反演效果分析[J]. 暴雨灾害, 2014, 33(4): 305-312. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2014.04.001 |

| [24] |

郭弘, 林永辉, 周淼, 等. 华南暖区暴雨中一次飑线的中尺度分析[J]. 暴雨灾害, 2014, 33(2): 171-180. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2014.02.010 |

| [25] |

王俊, 盛日锋, 陈西利. 一次弓状回波、强对流风暴及合并过程研究Ⅱ:双多普勒雷达反演三维风场分析[J]. 高原气象, 2011, 30(4): 1078-1086. |

| [26] |

韩文字, 杨丽丽, 杨毅. 一次强对流过程的多普勒雷达反演及预警分析[J]. 干旱气象, 2014, 32(5): 810-818. |

| [27] |

农孟松, 翟丽萍, 屈梅芳, 等. 广西一次飑线大风天气的成因和预警分析[J]. 气象, 2014, 40(12): 1491-1499. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2014.12.007 |

| [28] |

许爱华, 孙继松, 许东蓓, 等. 中国中东部强对流天气的天气形势分类和基本要素配置特征[J]. 气象, 2014, 40(4): 400-411. DOI:10.3969/j.issn.1671-1742.2014.04.013 |

| [29] |

费海燕, 王秀明, 周小刚, 等. 中国强雷暴大风的气候特征和环境参数分析[J]. 气象, 2016, 42(12): 1513-1521. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2016.12.009 |

| [30] |

盛裴轩, 毛节泰, 李建国, 等. 大气物理[M]. 北京: 北京大学出版社, 2002: 137-144.

|

| [31] |

王秀明, 周小刚, 俞小鼎. 雷暴大风环境特征及其对风暴结构影响的对比研究[J]. 气象学报, 2013, 71(5): 839-852. |

| [32] |

Doswell C A. The distinction between large-scale and mesoscale contribution to severe convection:A case study example[J]. Wea Forecasting, 1987, 2(1): 3-16. |

| [33] |

Witt A. An enhanced hail detection algorithm for the WSR-88D[J]. Wea Forecasting, 1998, 13: 286-303. DOI:10.1175/1520-0434(1998)013<0286:AEHDAF>2.0.CO;2 |

| [34] |

俞小鼎, 姚秀萍, 熊廷南, 等. 多普勒天气雷达原理与业务应用[M]. 北京: 气象出版社, 2006: 1-311.

|

| [35] |

Schmocker G K. Forecasting the Initial Onset of Damaging Downburst Winds Associated with a Mesoscale Convective System (MGS) Using the Midaltitude Radial Convergence (MARC) Signature[C]//15th Conf on Weather Analysis and Forecasting. Norfolk, VA: Amer Meteor Soc, 1996: 306-311

|

2019, Vol. 38

2019, Vol. 38