2. 湖北省咸宁市气象局, 咸宁 437100

2. Xianning Meteorological Office of Hubei Province, Xianning 437100

云是世界气象组织规定的需要观测的气象要素之一,云观测包括云高、云量及云状。其中,云高观测是指云底高度(Cloud Base Height,CBH)观测,CBH作为描述云宏观变化的重要天气和气候参数,既是影响地气系统净辐射变化的敏感参数[1],也是决定降水概率和降水类型的关键参数[2]。多年来,国内云高观测一直以人工目测为主,不仅观测时次少,且观测结果受人为因素影响较大,因此有必要研发出可以实时自动观测云的仪器。目前,有多种地基云高观测设备[3],如激光云高仪、红外测温仪、云雷达、探空仪等。对比这些云高观测设备发现:探空观测时次少,成本高,不易操作;云雷达能观测到云垂直结构信息,但成本高、维护困难;激光云高仪和红外测温仪采用全天候无人值守的观测模式,能输出高时空分辨率的CBH产品,其成本相对较低,且易于维护[4-5],是相对理想的业务化云高观测设备。云高观测早已在一些国家业务化,如美国1990年代就已实现云观测业务自动化,其观测用的就是由芬兰Vaisala公司生产的激光云高仪。国内,直到2012年才在全国布设了8个业务试点站进行云高观测,观测设备为CYY-2型激光云高仪和HY51型激光云高仪[6]。由于多种原因,国内仍未完全实现云高观测业务化,说明云高观测业务化过程中仍存在一些没有解决好的问题,其中就包括对激光云高仪和红外测温仪的云高观测性能的进一步分析。

对激光云高仪的观测性能,已有科研人员通过多种CBH观测设备的对比分析总结出该仪器观测CBH的若干优缺点。章文星等[7]分析地基热红外、云雷达及激光云高仪16 d的试验数据表明,地基热红外对中低云观测效果较好,对云层较薄的高层云误差较大;激光云高仪对低云观测效果较好,对中高层云观测不稳定。李思腾等[8]基于毫米波云雷达和激光云高仪39 d观测数据的对比分析指出,观测非降水云时,云雷达和云高仪观测高、中、低各层云回波底高的一致性较好,最大差值不超过300 m,相关系数达0.88。吴翀等[9]通过Ka波段毫米波云雷达、激光雷达和激光云高仪在青藏高原夏季1个月的对比试验表明,激光云高仪观测低云的效率高于云雷达,但对中云和高云的观测能力弱于云雷达。上述研究表明,不同观测设备在云底高度观测上存在差异,不同云观测设备各具优缺点,尚无一种云观测设备具有绝对优势。另外,以往的对比观测试验因受观测条件限制,如观测周期短、获取数据有限等,对激光云高仪云高观测性能的认识也有差异,因此还需通过更多对比试验来验证激光云高仪云高观测性能。

红外辐射测云的技术要领是通过测量云的红外辐射强度得到云的实际温度和高度。章文星等[10]利用Modtran 4.0模式证明了红外亮温反演云底高的可行性,其缺点是需用实时温湿廓线进行大气修正。微波辐射计(配载红外测温仪)联合红外测温仪的云底温度和微波辐射计的温湿廓线,可自动输出高时空分辨率的CBH产品。对比分析微波辐射计和GPS无线电探空观测的温湿廓线发现,两者在非降水时系统偏差较小[11]。另外,徐桂荣等[12]对比分析微波辐射计和激光云高仪观测的CBH发现两者一致性较好,其偏差为0.55 km。这表明微波辐射计(配载红外测温仪)反演CBH是可行的,同时探测性能与激光云高仪存在差异,然而上述文献文中并未对这种差异作详细探讨。因此,基于微波辐射计(配载红外测温仪)与激光云高仪长期观测数据,分析和比较激光云高仪和红外测温仪的云高观测异同,有助于深入认识这两种探测设备的云高观测性能。

2016年8月—2017年7月中国气象局武汉暴雨研究所在暴雨监测外场试验(咸宁)基地对微波辐射计(配载红外测温仪)和激光云高仪(CL51型)进行了并行观测,通过全天24 h连续天顶观测,获得大量试验数据。本文利用上述两种仪器近1 a的CBH观测资料,分析它们在云、雾、霾等不同天气条件下的观测性能,期望进一步认识两种仪器云高观测性能并揭示其性能差异的存在原因和找到解决办法。

1 资料与方法 1.1 资料说明本文所用资料为2016年8月13日—2017年7月31日Vaisala CL51型激光云高仪和美国Radiometrics公司MP-3000A型地基微波辐射计(配载红外测温仪IRT)在咸宁观测的CBH数据,以及咸宁国家气象观测站气象观测资料,包括雨量计观测的降水率(Rain Rate, RR)、能见度仪观测的能见度(Visibility, V)和温湿度传感器观测的相对湿度(Relative Humidity, RH)等。上述资料均来自暴雨监测外场试验(咸宁)基地(以下简称咸宁基地)或咸宁国家气象观测站(站号57590,114°22′ 01"E,29°51′ 05"N,海拔高度98.8 m,以下简称咸宁站)。

CL51型激光云高仪[13](简写为CL51)采用脉冲二极管激光LIDAR技术,沿垂直或近乎垂直方向发射短促、强大的激光脉冲,因粒子(霾、雾、轻雾、雨幡、降水和云)散射产生后向散射信号,通过梯度法自动算出测点上方三层云底高度并提供云状态信息(Cloud Status,CS)。CS取值0~4,其中,0代表无云,1代表单层云,2代表双层云,3代表三层云,4代表地基遮挡但未观测到云底。配合增强型单镜头技术,保证CBH垂直测量范围在地面至13.5 km、垂直分辨率10 m、时间分辨率16 s。本文使用的CL51三层CBH产品由下至上依次简写为CBHL1、CBHL2和CBHL3。

MP-3000A型地基微波辐射计[14]具有35个观测通道,可观测从地面到10 km范围内高分辨率的温度、相对湿度和水汽廓线以及较低分辨率的云液态水廓线。该型微波辐射计还配载有红外测温仪(9.6~10.5 μm红外波段,简写为MWR-IRT),可用于反演晴空时大气背景温度或有云时云底温度;其原理是利用晴空时大气背景温度比有云时云底温度低的事实,识别有云和晴空。晴空时,MWR-IRT接收到的热辐射只取决于路径大气上水汽和温度的分布,可通过辐射传输方程得到晴空大气温度;有云时,热辐射来自云和路径大气两部分,减去晴空大气的热辐射即可得到云净辐射,将云视作黑体得到云底温度,结合MP-3000A反演的温度廓线推出CBH。本文使用的MWR-IRT的CBH产品简写为CBHM-I。

1.2 资料融合与试验样本选取方法本文使用的观测设备均安装在咸宁基地或咸宁站观测场,CL51和MWR-IRT的水平空间距离不超过50 m,观测资料的空间差异可忽略不计。MWR-IRT和CL51观测资料的时间分辨率分别为约3 min、16 s,常规气象资料(RR、V、RH)的时间分辨率为1 min,三种资料时间分辨率不一致。为便于比较,需对资料进行时间匹配,即以时间分辨率最低的MWR-IRT资料为标准,寻找其他参数在MWR-IRT时间分辨率内的所有观测样本并取其平均值,最后组成时间间隔一致的观测样本。

CL51发射的激光脉冲波长为910 nm,处于近红外波段,正好是水汽的一个吸收带,在发生降水时,激光脉冲能量衰减快,返回的后向散射信号随降水强度变化出现较大范围的动态波动,但激光信号几乎很难穿透近地面降水层,导致CL51无法准确进行云观测,输出CBH值极低[15]。另一方面,天空出现降水时,雨滴从高空到地面充满了MWR-IRT的观测视角,MWR-IRT接收到的主要是雨滴的辐射亮温,且降水时温湿廓线的观测也容易出现误差,导致降水时CBHM-I多为近地层或接地[16-17]。因此降水情况下CL51和MWR-IRT观测性能均受到影响而难以获得准确的云底信息,通过地面雨量计RR=0将观测样本限制在非降水云条件下。但地面观测站雨量计为翻斗式,仅在累计降水量达到0.1 mm时才会记为有降水,而实际上毛毛雨天气下的分钟降水量达不到0.1 mm,因此使用分钟降水数据时会出现毛毛雨误识别为非降水云的情形。而CBHM-I=0通常指示降水情况,限制CBHM-I≠0可进一步限制毛毛雨情况。虽从定性角度看CBHM-I=0 (云底接地)也可能是雾天,但利用气象上比较常用的能见度和相对湿度辨别雾天,统计样本可知CBHM-I=0仅代表少量雾天样本,限制CBHM-I≠0不影响本文第2.3节讨论雾天对激光云高仪的影响。

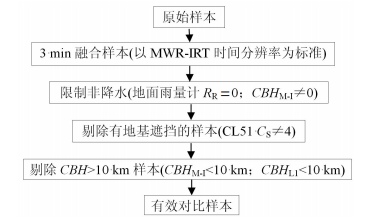

CL51云状态信息CS=4时虽指示地基遮挡但未观测到云底,而实际上CL51输出了两层云底高数据,统计结果表明,这两层云底高在边界层高度附近,相距不超过100 m,其均值约为1 km,说明此时极可能是由于地基遮挡导致激光信号衰减过快而未观测到云底,CL51未观测到云底并不能说明天空一定无云,这类不确定样本不予考虑(限制CS≠4)。另由于MWR-IRT和CL51的云高观测能力不同,分别为10 km和13.5 km,对于天空是否有云的判断不同,对比分析限定在CBH低于10 km的样本。CBH有效对比样本筛选流程见图 1。

|

图 1 激光云高仪(CL51)和搭配红外测温仪的微波辐射计(MWR-IRT)云底高度(CBH)有效对比样本筛选流程(RR为降水率,CS为云状态信息,CBHM-I为MWR-IRT的CBH产品,CBHL1为CL51的最底层CBH产品) Fig. 1 Effective sample selection process of cloud bottom height (CBH) detected by the laser ceilometer (CL51) and the microwave radiometer with the infrared thermometer (MWR-IRT). RR, CS, CBHM-I, and CBHL1 denote mean precipitation rate, mean cloud state information, mean CBH product from MWR-IRT and mean CBH product for lowest layer cloud from CL51, respectively. |

经图 1流程筛选之后,可用于CL51和MWR-IRT对比分析的有效样本约有26万个。由于CL51和MWRIRT使用的电磁波波长和反演原理不同,在CBH观测性能上存在一定的差异。为此,本文通过对比两种CBH资料在不同天气条件下的表现来分析其云高观测性能。首先,分析CL51和MWR-IRT关于云识别的一致性;然后,对比有云时CL51和MWR-IRT的CBH观测差异;最后,比较不同天气条件下CL51和MWR-IRT的CBH观测差异,重点分析影响CBH观测性能的因素。

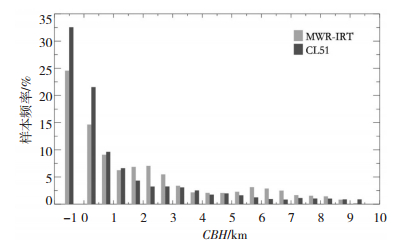

2 结果与分析 2.1 CL51和MWR-IRT云识别的一致性分析图 2给出2016年8月13日—2017年7月31日咸宁基地或咸宁站CL51和MWR-IRT观测的CBH样本频率(即样本频数与其总数的百分比)分布图。从中看到,MWR-IRT观测的晴空样本占24.5%,有云样本占75.5%;CL51观测的晴空样本占32.6%,有云样本占67.4%。另外,分别统计CBH在0—2.5 km范围低云样本、2.5—4.5 km范围的中云样本和高于4.5 km的高云样本可知,MWR-IRT占比分别为58.2%、20.1%和21.7%,CL51占比分别为67.2%、18.6%和14.2%。上述统计结果表明,CL51和MWR-IRT观测到的中云占比较为接近,观测差异主要表现在低云和高云上。

|

图 2 2016年8月13日—2017年7月31日咸宁基地/站CL51和MWR-IRT观测的云底高度(CBH)样本频率分布(CBH=-1表示晴空) Fig. 2 Sample frequency distribution of CBH detected by CL51 and MWR-IRT at the Xianning field experimental base or weather station in Hubei from 13 August 2016 to 31 July 2017. CBH=-1 denotes clear sky. |

综合CL51和MWR-IRT对天空状况的识别,试验样本可分四种情况: (1)确定晴空,CL51和MWR-IRT都未观测到云底;(2)确定有云,CL51和MWR-IRT都观测到云底;(3)仅MWR-IRT识别有云,CL51未观测到云底而MWR-IRT观测到云底;(4)仅CL51识别有云,CL51观测到云底而MWR-IRT未观测到云底。统计2016年8月13日—2017年7月31日咸宁基地或咸宁站CL51和MWR-IRT观测的上述4种情形,其结果见表 1。由上述情况(1)和(2),确定晴空样本占总样本的19.5%,确定有云样本占总样本的62.5%,说明CL51和MWR-IRT对天空状况识别具有较好的一致性,同时说明咸宁黑山地区云覆盖时间较长,有利于作CBH对比观测试验;情况(3)和情况(4)云样本分别占13.0%和5.0%,MWR-IRT识别的有云样本较CL51多,说明CL51和MWR-IRT云识别观测结果仍存在一定差异。

|

|

表 1 CL51和MWR-IRT关于云识别差异的样本数统计 Table 1 The sample statistics to cloud recognition difference between CL51 and MWR-IRT. |

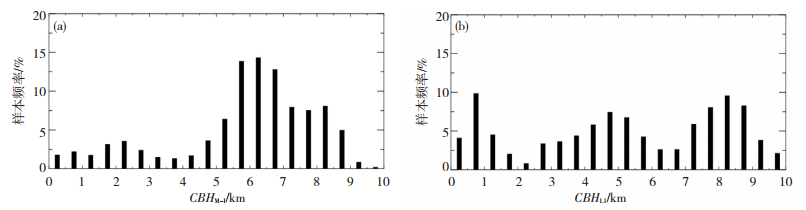

进一步分析情况(3)、(4)时的CBH样本频率(图 3)分布可知,仅MWR-IRT识别有云的样本CBH均值为5.73 km (图 3a),4.5 km以上的高云约占总样本的80.6%。图 3b显示,仅CL51识别有云的样本CBH均值为5.26 km,在高度上分布较均匀,其对4.5 km以上的高云识别较多(约61.9%)。这说明MWR-IRT和CL51对高云识别有较大差异。究其原因,两者观测原理不同,目标物观测也不完全相同,且两者对高云识别都有一定限制。这存在以下几种可能:一是CL51激光信号随观测距离越远而衰减越快,当云层较高较薄且变化较缓慢时,CL51很难识别出有云情况[18];二是IRT利用红外辐射亮温高低区分晴空和有云,薄卷云和晴空同处于红外辐射亮温低值端,从亮温阈值上不易区分晴空和有云,导致MWR-IRT误识别天空状况;三是IRT在晴空时因气溶胶影响而误判为高云;四是天空云状导致,如测站上空为碎积云或毛卷云时,云体结构松散,MWR-IRT能接收到天顶整块云的辐射信息,而CL51易从云缝中穿过,导致云识别不一致。因此,CL51可能漏判很薄的高云,MWR-IRT更可能误判天空状况,导致CL51和MWR-IRT云识别结果差异明显,在无第三种云高观测设备的情况下,不能确定这两种情况是否有云,本文暂不讨论情况(3)、(4)。

|

图 3 2016年8月13日—2017年7月31日咸宁基地/站仅MWR-IRT (a)、CL51 (b)识别有云时云底高度(CBH)样本频率分布 Fig. 3 Sample frequency distribution of CBH (a) when only MWR-IRT can identify clouds and (b) when only MWR-IRT can identify clouds at the Xianning field experimental base or weather station in Hubei from 13 August 2016 to 31 July 2017. |

分析CL51和MWR-IRT同时观测到云底的确定有云样本,其样本量为164 006。基于CL51云状态信息参数,可将确定有云样本分为单层云、双层云和三层云3种。统计这三种云样本量占比结果可知(表 2):单层云占比明显高于双层云和三层云,后两种云占比合计不足5.2%,说明CL51具备观测多层云的能力。

|

|

表 2 2016年8月13日—2017年7月31日观测期间单层云、双层云和三层云样本数与占比 Table 2 Sample numbers and their percentages of single-layer, double-layer, and triple-layer cloud at Xianning base or station in Hubei from 13 August 2016 to 31 July 2017. |

总体看,CL51和MWR-IRT对中低云识别的一致性较好,但对高云识别存在一定差异。CL51虽然具备识别多层云的能力,但考虑到本次试验观测的双层云和三层云样本较少,占比合计不足5.2%,且多层云时,若底层云较薄,理论上CBHM-I会介于底层云和上层云之间[19-20],无法与CL51的三层CBH产品作对比。因此,本文不考虑多层云样本,下文分析限定在CL51和MWR-IRT同时观测到云底且为单层云的样本,这种样本总计约155 648个。

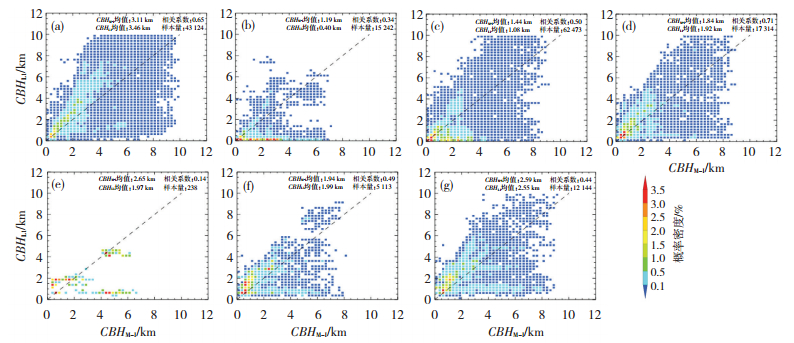

2.2 CL51和MWR-IRT的CBH对比分析统计上述155 648个单层云样本表明:云天时CBHL1和CBHM-I的统计均值分别为1.91 km和2.03 km,二者相关系数为0.65,说明两者观测的CBH一致性较好。

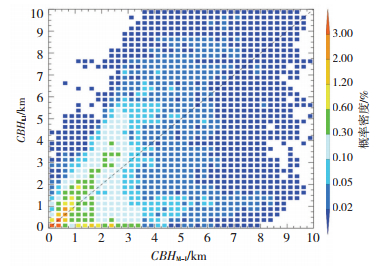

图 4给出CBHL1与CBHM-I的二维概率密度分布。该图以CL51观测的云底高度CBHL1为x轴,以MWR-IRT观测的云底高度CBHM-I为y轴,将样本格点化至0.25 km×0.25 km内,计算任意格点内的样本数占总样本的比例,即概率密度。从图 4中可见,在CBHL1偏高(>4.5 km)时,CBHL1明显高于CBHM-I,而在CBHL1低于1 km时,CBHM-I明显偏高。这说明与MWR-IRT相比,CL51观测的高云较高、低云较低。

|

图 4 L51观测的云底高度(CBHL1)和MWR-IRT观测的云底高度(CBHM-I)的二维概率密度分布(填色块表示0.25 km×0.25 km格点内样本数占总样本数的比例) Fig. 4 The 2D probability density distributions of CBHL1 from CL51versus CBHM-I from MWR-IRT. Color-filled rectangles denote the proportion of sample numbers in 0.25 km×0.25 km grid point to total sample numbers. |

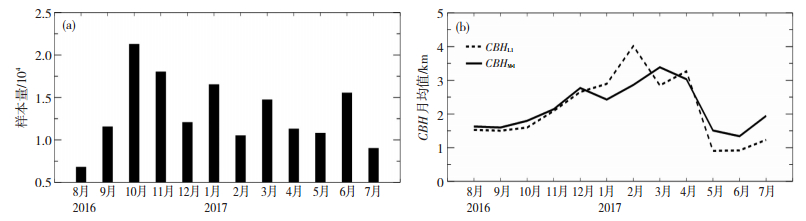

另外,统计CBHL1和CBHM-I的季节变化特征,其结果见图 5。由于2016年8月仅观测了19 d,将其观测样本量均匀扩充至31 d,然后与其他月份的云样本量作对比。

|

图 5 CL51观测的云底高度(CBHL1)和MWR-IRT观测的云底高度(CBHM-I)的月样本量(a)与其云底高度(CBH)月均值(b)变化 Fig. 5 (a) Monthly CBH sample numbers from CL51 and MWR-IRT, and (b) monthly mean CBHL1 from CL51 and CBHM-I from MWR-IRT at Xianning base or station in Hubei from August 2016 to July 2017. |

图 5a显示,全年各月观测云样本量,10月最大,8月最小。另从图 5b中看到,CBH季节变化显著,冬季(12—2月)最高,夏季(6—8月)最低,春季(3—5月)和秋季(9—11月)居于两者之间。按其相态,云可分为水云、冰云和混合云,冬季气温低、空气干燥,出现冰云的频率达80%以上[21],故冬季CBH最高。夏季气温较高、水汽充沛,更易形成低云。对比CBHM-I和CBHL1月均值发现,夏季和冬季时二者偏差较大,冬季CBHL1明显偏高,夏季CBHL1明显偏低,这进一步说明相较MWR-IRT,CL51观测结果在高云偏高、在低云偏低。

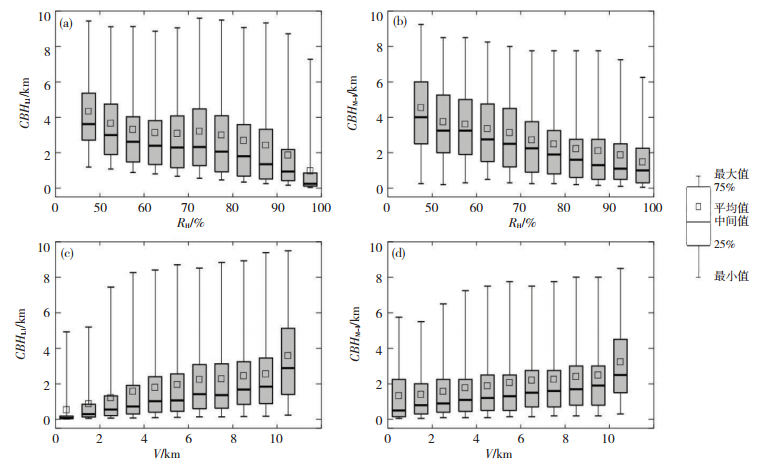

2.3 雾/霾天气对CL51和MWR-IRT观测性能的影响CL51和MWR-IRT因其探测原理不同而导致其对CBH观测结果的差异。由于CL51和MWR-IRT均以遥感方式观测CBH,大气中悬浮颗粒和水汽含量均会影响观测设备接收目标物信号强度。气溶胶粒子浓度一般可用能见度(V)来客观描述,大气中水汽含量则可用相对湿度(RH)表示。因此,统计CBHL1和CBHM-I随RH、V变化趋势,研究气溶胶粒子浓度、水汽含量对CL51和MWR-IRT云高观测性能的影响,其结果详见图 6。

|

图 6 CL51观测的云底高度CBHL1(a, c)、MWR-IRT观测的云底高度CBHM-I (b, d)随相对湿度RH (a, b)和能见度V (c, d)变化趋势箱线图 Fig. 6 Variation trend boxplots of (a, c) CBHL1 from CL51 and (b, d) CBHM-I from MWR-IRT with (a, b) relative humidity (RH) and (c, d) visibility (V). |

由图 6中CBH中位值和平均值变化趋势可知,随RH增加,CBHL1和CBHM-I从4 km骤减至0 km附近;随V增加,CBHL1和CBHM-I从0 km逐渐增至3 km附近,说明CL51和MWR-IRT观测结果会受RH和V影响。云是湿润空气冷却凝成的小水珠,实际观测中[22],越是干燥的空气越易形成高云,如我国西北沙漠地区就很少出现低云,其云底通常较高,因为干燥空气形成凝结所需的气温更低;相反,如果底层水汽充沛,则有利低云形成,如我国东部和南部沿海地区,由于水汽充沛,出现低云的频率远比内陆高。可见,CL51和MWR-IRT观测的CBH符合观测事实。结合图中CBH的25th位值和75th位值变化趋势看到,随RH增加,CBHL1减小趋势更明显;随V增加,CBHL1增大趋势更明显;在高湿(RH> 95%)条件下,CBHL1的25th位值和中位值接近为0,75th位值低于1 km;在低能见度(V < 1 km)条件下,CBHL1的25th位值和75th位值均接近0。相比而言,RH和V的变化对CBHM-I的影响较小,尤其在高湿(RH>95%)和低能见度(V < 1 km)条件下,CBHM-I的75th位值在2 km附近,说明RH和V对云高观测有影响,MWR-IRT观测性能受RH和V的影响较小,CL51观测性能则受RH和V影响更显著。

张浩等[23]的研究表明,较高湿度条件下(RH≥ 60%),湿度每增加1%,平均V降低0.172 km,这说明RH和V并非相互独立的气象参数,两个参数的相关性也可能影响CBHL1和CBHM-I对比结果。考虑上述情况,图 7给出CL51和MWR-IRT观测样本量与云底高度(CBHL1和CBHM-I)格点化均值及其相对偏差在RH和V二维空间中的分布,样本量低于100的二维空间不作统计量分析。另外,格点内CBHL1均值和CBHM-I均值分别记为CBHL1(a)、CBHM-I(a),rb表示CBHL1和CBHM-I的相对偏差,rb=(CBHL1(a)-CBHM-I(a))/CBHM-I(a),其正值表示CBHL1高估CBHM-I,负值表示CBHL1低估CBHM-I。

|

图 7 CL51和MWR-IRT观测样本量(a)与云底高度(CBHL1和CBHM-I)格点化均值(b. CBHL1(a);c. CBHM-I(a))及其相对偏差rb (d)在相对湿度(RH)和能见度(V)二维空间中的分布 Fig. 7 Distribution of (a) CBH sample numbers observed by CL51 and MWR-IRT, (b) gridded mean value (CBHL1(a)) of CBHL1, (c) gridded mean value (CBHM-I(a)) of CBHM-I, and (d) relative bias between CBHL1(a) and CBHM-I(a) in the two-dimensional space of relative humidity (RH) and visibility (V). |

图 7a显示,气象条件从高湿向低湿转变时,云样本量呈明显减少趋势,高湿条件较低湿条件下的云样本量要高出1个量级。由图 7b、c可知,同等湿度条件下,CBHL1(a)和CBHM-I(a)均随V增加呈增加趋势;同等V条件下,CBHL1(a)和CBHM-I(a)均随RH增加呈减少趋势,这说明云底高度与V正相关、与RH负相关,气象条件从高湿、低能见度向低湿、高能见度转变时,云底高度从低云转变为高云。在高湿(RH>90%)、低能见度(V < 1 km)条件下,CBHL1(a)约为0.3 km,CBHM-I(a)约为1 km,CL51和MWR-IRT观测结果差异显著;在低湿(RH < 50%)、高能见度(V > 18 km)条件下,CBHL1(a)和CBHM-I(a)约4.5 km,此时CL51和MWR-IRT观测结果较为一致。由图 7d可知,高湿条件下(RH>90%),随V增加,rb由负偏差逐渐转为正偏差;中等湿度时(70%~90%),rb多表现为明显的正偏差,尤其较高能见度(V>10 km)时,正偏差随V增加而愈加显著,CBHL1(a)明显高于CBHM-I(a);湿度较低时(RH < 70%),rb大多处于±0.1之间。因此,RH和V是影响CBH观测的关键因素,不同湿度和能见度条件下CL51和MWR-IRT观测性能存在差异,高湿且低能见度、中等湿度且高能见度条件下CL51和MWR-IRT观测结果差异显著,低湿、中等湿度且低能见度条件下CL51和MWR-IRT观测结果较为一致。

根据相关文献和观测规范[24-25],按RH和V将观测样本分类(表 3)。据此,将本文155 648个单层云观测样本分为7种天气条件,即雾、轻雾、雾霾混合、重度霾、中度霾、轻度霾和非雾/霾,在雾/霾天气条件下对比CL51和MWR-IRT的观测性能。需要指出的是,当浓雾导致近地层大气水汽饱和时,MWR-IRT可能会观测到云底接地即CBHM-I=0,这类样本极少,本文分析中未考虑其对分析结果的影响。

|

|

表 3 雾/霾等级划分 Table 3 Classification for fog and haze. |

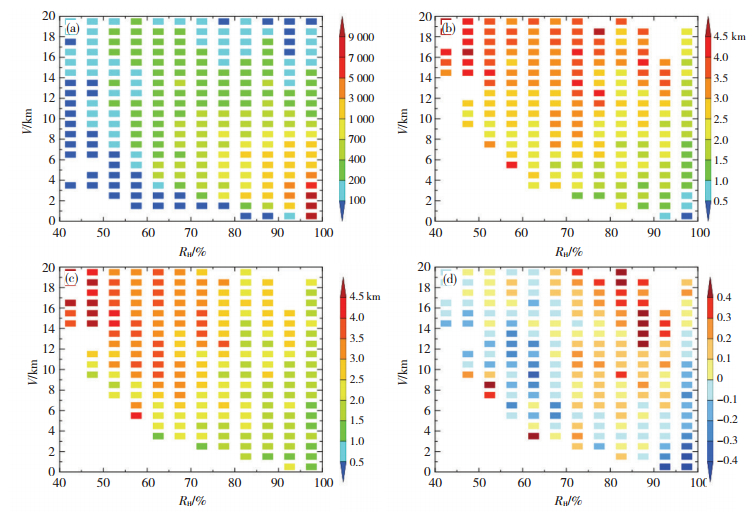

统计上述7类天气条件下CBHM-I和CBHL1的二维概率密度分布,其结果见图 8。

|

图 8 不同天气条件下(a.非雾/霾;b.雾;c.轻雾;d.雾霾;e.重度霾;f.中度霾;g.轻度霾) CL51观测的云底高度(CBHL1)和MWR-IRT观测的云底高度(CBHM-I)的二维概率密度分布 Fig. 8 The 2D probability density distributions of CBHL1 from CL51 and CBHM-I from MWR-IRT under weather conditions of (a) no fog or haze, (b) fog, (c) light fog, (d) fog and haze, (e) heavy haze, (f) medium haze, and (g) light haze. |

从图 8中看到,在非雾/霾天气下(图 8a),地面和云底之间的视程障碍较少,CBHL1统计均值(3.46 km)略高于CBHM-I (3.11 km),两者样本多分布在1:1线附近,且其相关系数为0.65,说明非雾/霾天气下CL51和MWR-IRT的观测结果较为一致。雾天时(图 8b),CBHL1大多在0.5 km以下,其统计均值为0.40 km,与CBHM-I偏差为-0.79 km,二者相关系数极低(0.34)。轻雾时(图 8c),CBHL1统计均值增加至1.08 km,二者相关系数提高至0.50,与CBHM-I的偏差降至-0.32 km。上述统计指标都表明雾对MWR-IRT影响较小,但会影响CL51的观测性能,能见度越低,CL51受到的影响越大。袁静等[25]的研究也得到类似结果,即有雾时CL51信号受水汽影响显著,具体表现为后向散射廓线在近地面初值较大,在垂直方向上变化较快且有明显边界。根据CL51梯度法反演CBH的基本规则,即云底有后向散射强度的显著变化,因雾顶附近也有后向散射强度急剧减小的现象,雾天时CL51输出的CBH极可能是雾顶高度而非真实的CBH。雾霾天时(图 8d),CBHL1与CBHM-I统计均值相差较小(0.08 km),且相关性较高(0.71),说明CL51与MWR-IRT观测结果较为一致,雾霾天对CL51和MWR-IRT影响较小。重度霾时(图 8e),CBHL1统计均值(1.97 km)比CBHM-I偏低0.68 km,其相关性极差,相关系数只有0.14;中度和轻度霾时(图 8f、g),CBHL1与CBHM-I统计均值几乎相等,说明在中度霾和轻度霾时CL51观测结果与MWR-IRT较为一致,在重度霾天时其观测结果差异较大。究其原因,霾天时大气中颗粒散射物剧增,气溶胶堆积在近地面处无法扩散,霾天等级越高,气溶胶浓度愈高,能见度越低,CL51发射的脉冲信号在近地面处衰减愈快,尤其是重度霾天时,CL51信号可能并未穿透霾层,输出的CBHL1很可能是CL51最大观测高度而非真实的CBH。

综上可知,在雾霾天、轻度霾天和中度霾时,CL51和MWR-IRT观测到的CBH较为一致;在轻雾天时,两种仪器观测结果有一定差异;雾天和重度霾天时,其观测结果差异较大,雾天时CL51输出云底高几乎接近地面,重度霾天时CL51观测结果较MWR-IRT明显偏低。

4 结论与讨论本文利用武汉暴雨研究所暴雨外场试验(咸宁)基地2016年8月13日至2017年7月31日CL51和MWR-IRT观测的非降水云CBH资料,分析了不同天气条件下CL51和MWR-IRT的观测性能,得到如下结论:

(1) CL51和MWR-IRT云识别一致性较高(82%),两者对中低云的识别结果较为一致,而对高云的识别存在一定差异。

(2) 单层云条件下,CL51和MWR-IRT观测的CBH一致性较好,两者观测结果的统计均值分别为1.91 km和2.03 km,其相关系数为0.65。与MWR-IRT相比,CL51的观测结果存在高云偏高、低云偏低现象,在季节上表现为春秋季差异较小、冬季偏高、夏季偏低。

(3) 分析影响CL51和MWR-IRT观测性能的因素发现,CBH与RH负相关、与V正相关,MWR-IRT观测结果受RH、V影响较小,CL51观测结果受RH、V影响较大。在高湿或低能见度条件下,CL51信号衰减过快,导致CL51观测结果明显偏低。此外,对比不同天气条件下两种仪器的观测性能发现,在重度霾天和雾天时,CL51观测结果较MWR-IRT明显偏低;在轻雾天时,两种仪器的观测结果差异较小;在雾霾天、轻度霾天和中度霾时,两种仪器观测到的CBH较为一致。

总体上,CL51和MWR-IRT均可用于云高观测,两种仪器云高观测结果也较一致。CL51信号对大气中精细的水汽变化和大气粒子浓度变化极其敏感,使其观测精度极高,但CL51信号也易受到云底和地面之间视程障碍的影响,使之容易漏测或低估云底,因此在重度霾天和雾天时应将CL51观测的CBH置为可疑或缺测,此时可参考MWR-IRT的观测结果。另外,CL51和MWR-IRT对高云的观测结果有一定差异,对于差异存在的原因和处理办法,将是后期要结合云雷达、微脉冲雷达对比观测试验进行细致探讨的问题。考虑到CL51还能提供大气后向散射廓线,要是结合毫米波云雷达产品,可望进一步研究云的垂直结构特征。

| [1] |

Berger F H, Bolle H J, Fell F, et al. Validation of optical cloud parameters inferred from satellite measurements by ground observations[J]. Advances in Space Research, 1989, 9(7): 153-159. |

| [2] |

刘雪梅, 张明军, 王圣杰, 等. 中国降水云云底高度的估算和分析[J]. 气象, 2016, 42(9): 1135-1145. |

| [3] |

陆雅君, 陈刚毅, 龚克坚, 等. 测云方法研究进展[J]. 气象科技, 2012, 40(5): 689-697. DOI:10.3969/j.issn.1671-6345.2012.05.001 |

| [4] |

Gaumet J L, Heinrich J C, Cluzeau M, et al. Cloud-base height measurements with a single-pulse erbium-glass laser ceilometer[J]. J Atmos Oceanic Technol, 1998, 15(1): 37-45. DOI:10.1175/1520-0426(1998)015<0037:CBHMWA>2.0.CO;2 |

| [5] |

Radiometrics Corporation. Operator's Manual[M]. Boulder (USA): Radiometrics Corporation, 2010: 43-44.

|

| [6] |

王勇军.地基多云云观测数据融合研究[D].成都: 成都信息工程学院, 2014

|

| [7] |

章文星, 吕达仁. 地基热红外云高观测与云雷达及激光云高仪的相互对比[J]. 大气科学, 2012, 36(4): 657-672. |

| [8] |

李思腾, 马舒庆, 高玉春, 等. 毫米波云雷达与激光云高仪观测数据对比分析[J]. 气象, 2015, 41(2): 212-218. DOI:10.3969/j.issn.1000-6362.2015.02.012 |

| [9] |

吴翀, 刘黎平, 翟晓春. Ka波段固态发射机体制云雷达和激光云高仪探测青藏高原夏季云底能力和效果对比分析[J]. 大气科学, 2017, 41(4): 659-672. |

| [10] |

章文星, 吕达仁, 常有礼. 地基热红外亮温遥感云底高度可行性的模拟研究[J]. 地球物理学报, 2007, 50(2): 354-363. DOI:10.3321/j.issn:0001-5733.2007.02.004 |

| [11] |

徐桂荣, 孙振添, 李武阶, 等. 地基微波辐射计与GPS无线电探空和GPS/MET的观测对比分析[J]. 暴雨灾害, 2010, 29(4): 315-321. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2010.04.003 |

| [12] |

XU Guirong, XI Baike, ZHANG Wengang, et al. Comparison of atmospheric profiles between microwave radiometer retrievals and radiosonde soundings[J]. Journal of Geophysical Research Atmospheres, 2015, 120(19). DOI:10.1002/2015JD023438 |

| [13] |

Vaisala公司. Vaisala Ceilometer CL51 USER'S GUIDE[M]. 芬兰: Vaisala公司, 2012.

|

| [14] |

张文刚, 徐桂荣, 廖可文, 等. 降水对地基微波辐射计反演误差的影响[J]. 暴雨灾害, 2013, 32(1): 70-76. |

| [15] |

朱君, 曹晓钟, 李晓兰. 激光云高仪与可见光测云仪观测试验对比[J]. 气象科技, 2017, 45(4): 611-615. |

| [16] |

汪小康, 徐桂荣, 院琨. 不同强度降水发生前微波辐射计反演参数的差异分析[J]. 暴雨灾害, 2016, 35(3): 227-233. |

| [17] |

张文刚, 徐桂荣, 廖可文, 等. 地基微波辐射计探测精度的变化特征分析[J]. 暴雨灾害, 2017, 36(4): 373-381. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2017.04.010 |

| [18] |

白志娜, 阿来依艾丁, 李若楠, 等. 近红外激光云高仪与微脉冲激光雷达比对分析[J]. 现代农业科技, 2015(9): 251-252. |

| [19] |

Chan P W, Hon K K. Application of ground-based, multi-channel microwave radiometer in the nowcasting of intense convective weather through instability indices of the atmosphere[J]. Meteorologische Zeitschrift, 2011, 20(4): 431-440. DOI:10.1127/0941-2948/2011/0276 |

| [20] |

海阿静, 张志国, 孙世杰.红外亮温测云在地基微波辐射计中的应用[C]//中国空间科学学会遥感分会, IEEE GRSS北京分会.第三届微波遥感技术研讨会, 武夷山: 2012

|

| [21] |

叶培龙, 王天河, 尚可政, 等. 基于卫星资料的中国西部地区云垂直结构分析[J]. 高原气象, 2014, 33(4): 977-987. |

| [22] |

伍荣生. 现代天气学原理[M]. 北京: 高等教育出版社, 1999: 299.

|

| [23] |

张浩, 石春娥, 吴必文, 等. 合肥市能见度与相对湿度、PM2.5质量浓度的定量关系[J]. 生态环境学报, 2017, 26(6): 1001-1008. |

| [24] |

中国气象局. 地面气象观测规范[M]. 北京: 气象出版社, 2005.

|

| [25] |

袁静.激光云高仪数据质量控制及其应用研究[D].南京: 南京信息工程大学, 2015 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10300-1015639673.htm

|

2018, Vol. 37

2018, Vol. 37