2. 中国气象局武汉暴雨研究所 暴雨监测预警湖北省重点实验室, 湖北 430074;

3. 上海电力学院电气工程学院, 上海 200090

2. Hubei Key Laboratory for Heavy Rain Monitoring and Warning Research, Institute of Heavy Rain, China Meteorological Administration, Wuhan 430074;

3. School of Electrical Engineering, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090

雾是稳定层结条件下形成的大量微小水滴浮游空中,使水平能见度小于1 km的天气现象[1]。雾的种类有辐射雾、平流雾、混合雾、蒸发雾、烟雾等等。我国南方以辐射雾居多,由辐射冷却形成,多数出现在晴朗、微风、近地面水汽比较充沛且比较稳定或有逆温存在的夜间和清晨。近十年来,很多学者对我国各地大雾的气候特征和环流背景进行了研究,发现不同地区的大雾大尺度环流背景条件不同,其天气学成因也不同,并进行了归纳整理。如吴彬贵等[2]对京津塘高速各路段的大雾天气环流背景和近地面气象要素统计发现,各路段大雾出现机会、持续时间和生消时段呈较强区域特征,且辐射雾和平流雾对应有不同的影响系统。李才媛等[3]、周贺玲等[4]、陶寅等[5]也对不同地区大雾的气候特征及时空分布特征进行了研究分析。张利娜等[6]、邓长菊等[7]、田华等[8]利用观测站能见度数据,结合大尺度背景场,对大雾能见度演变的动力热力条件和各级能见度条件下对应的相对湿度、温度及风速之间的关系进行了探讨。

目前由于高空探测、地面观测资料在时间和空间上不连续,导致对雾形成的温度、湿度等气象要素的监测不全面,使得团雾等局地强浓雾的监测和预警能力严重不足。而地基微波辐射计反演得到的连续温度、相对湿度和水汽密度等资料,能在一定程度上弥补探空资料的不足,而且由于微波辐射计产品精度越来越高,其资料也越来越多地被用于云及水汽特征研究、灾害性天气分析等领域。如王叶红等[9]基于暴雨中尺度预报模式,发现微波辐射资料同化对大暴雨过程的模拟起到了改善作用;张文刚等[10]研究微波辐射资料,发现液态水和水汽的变化可以对降水预报提供参考。近年来,微波辐射资料也逐渐被应用到关于大雾的特征分析及预报中,如赵金霞等[11]利用天津大雾的观测资料,发现大雾发生、维持及消散时微波辐射计观测数据均有不同的变化。邓长菊等[12]对北京雾、霾过程中能见度和微波辐射资料的相对湿度及液态水含量资料进行分析,发现不同天气状况下雾、霾生消前后,液态水含量集中的高度不同。

本文针对2014年1月29-30日的沪渝高速汉宜段发生的一次大雾过程,综合应用交通站资料、天气图、微波辐射计资料,分析大雾过程中能见度与温度的变化关系及形成的天气背景,并对大雾发展各阶段的温度、相对湿度、液态水含量及水汽密度等要素的演变特征进行分析,以期为微波辐射计资料在大雾天气预报的应用提供参考。

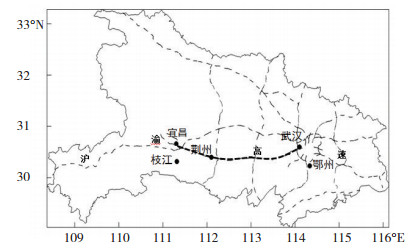

1 资料来源及处理 1.1 微波辐射计资料来源图 1为湖北省境内高速公路示意图。本文选取沪渝高速公路汉宜段枝江(111.33°E,30.32°N)和鄂州(114.34°E,30.24°N)交通站,它们的观测数据包含气温、能见度、路面温度和相对湿度,数据时间间隔2 min,定义能见度低于500 m且相对湿度大于90%的天气为大雾。

|

图 1 湖北省境内高速公路示意图(细虚线为湖北境内高速路线,粗虚线表示沪渝高速汉宜段) Fig. 1 Diagram of Hubei highway (dashed line is the highway route in Hubei, thick dashed line indicates the Han-Yi section of the Hu-Yu highway). |

由于枝江和鄂州交通站没有微波辐射观测资料,离枝江交通站约75 km的荆州站和离鄂州交通站约46 km的武汉站布设有MP-3000A型地基微波辐射计,且雾过程环流形势较稳定,因此利用有微波辐射计观测资料的荆州及武汉站,来分析本次大雾的各要素变化特征。

反演方法采用微波辐射计自带的神经网络算法,反演资料包括温度、相对湿度、水汽密度、液态水含量等。微波辐射观测具有35个观测通道,配置有红外温度计,可在降水天气下进行观测,每3 min左右完成一次全天空扫描观测,并反演得到地面至10 km高度共58层的廓线数据,廓线的空间垂直分辨率在500 m以下为50 m,0.5-2 km为100 m,2 km以上为250 m。通过58个反演层数据来计算地面至10 km大气中水汽密度和液态水含量的值。文中选取6 h一次的1°×1°的NCEP再分析资料,所用数据的时间范围:2014年1月29-30日,时间均为北京时间。

1.2 微波辐射计资料的可靠性分析近年来研究证明,微波辐射计反演的资料具有较高的可信度。Chan[13]利用香港探空资料和GPS数据分别与微波辐射计反演的温度、相对湿度廓线和水汽总量进行对比分析,结果表明微波辐射计与探空观测资料之间虽存在一定差异,但其仍可为天气预报提供有用信息。赵玲等[14]选取乌鲁木齐微波辐射计观测数据与同期探空数据进行对比分析,发现两者探测的温度、相对湿度均具有较好的相关性,其总体趋势是相似的。张文刚等[15]利用微波辐射资料和探空要素廓线,对比分析有无降水情况下两种资料的相关性,也取得较好结果。

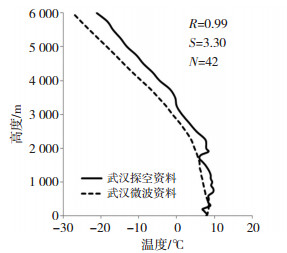

本文选取武汉站时间分辨率为15 min、空间垂直分辨率为50 m的高分辨率探空观测资料与武汉站微波辐射计资料同一高度、同一时间的数据进行对比,每组数据包括气压、高度、温度及露点温度,对比方法借鉴徐桂荣等[16]的研究方法。图 2为2014年1月29日20时武汉站探空资料与微波辐射资料的温度对比结果。由图可见,两者相关系数R为0.99,均方根误差S为3.3,样本数N为42,武汉站的微波辐射数据与探空数据较接近,因此利用微波辐射计资料进行温度等特征分析是可行的。

|

图 2 2014年1月29日20时武汉站探空资料与微波辐射资料的温度对比 Fig. 2 Comparison of temperature at Wuhan observatory and the microwave data at 20:00 BT on 29 January 2014. |

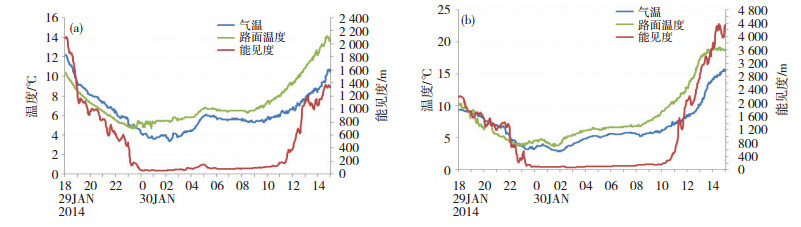

湖北楚天高速公路股份有限公司监控中心的数据显示,2014年1月29日20:30至30日12:20沪渝高速汉宜段公路因大雾全线封路,封路时间长达15.8 h,分析交通站气象要素的变化可以有效判断这次大雾过程的演变特征。图 3是2014年1月29日18时-30日15时枝江站、鄂州站的气温、路面温度及能见度变化。对两个不同时刻的同一要素值,用前一时刻的值减去后一时刻的值再除以前一时刻的值表示其变化速率,正值为下降,负值为上升。从图 3a中看出,29日18:00-23:14,枝江站的气温从12.2 ℃下降到4.8 ℃,下降速率达60%;路面温度从10.4 ℃下降到4.7 ℃,下降速率达55%;能见度从2 097 m下降到137 m,下降速率达到93%。从图 3b中看出,29日18:00-22:40,鄂州站的气温从9.4 ℃下降到3.8 ℃,下降速率达到60%;路面温度从10.1 ℃下降到3.9 ℃,下降速率达到61%;能见度从2 178 m下降到244 m,下降速率达到89%。

|

图 3 2014年1月29日18时-30日15时枝江站(a)、鄂州站(b)的气温、路面温度及能见度变化 Fig. 3 Line chart of (a) Zhijiang and (b) Ezhou stations'temperature and visibility change from 18:00 BT on 29 Jan to 15:00 BT on 30 Jan 2014. |

由以上分析可知,29日18:00-23:14,两站的气温、路面温度及能见度下降,其下降速率明显,符合辐射雾的特征,定义这一阶段为大雾的初生阶段。29日23:14-30日10:48,两站的气温及路面温度变化平稳,两站最低能见度均不足100 m,定义这一阶段为大雾的发展增强阶段。30日10:48以后,两站的气温及路面温度逐渐增高,能见度也上升,枝江站的能见度在30日12:48上升到1 045 m,鄂州站的能见度在30日11:14上升到1 014 m,定义这一阶段为大雾的消亡阶段。

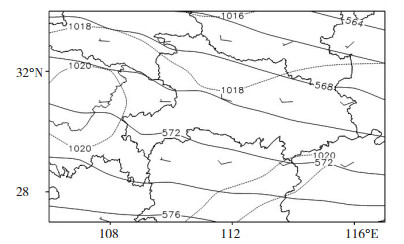

2.2 大雾发展的环流背景大雾是在特定的大气环流背景下产生的,用6 h间隔的NCEP再分析资料分析此次大雾过程的天气环流背景。图 4是2014年1月29日08时-30日14时综合平均环流形势场。从中可见,500 hPa形势场上,湖北处于偏西气流控制,无冷空气南侵。850 hPa形势场上,风速在4 m·s-1左右,风速较小。在海平面气压场上,一方面,湖北(雾区)处在高压中心的均压场内,地面风速较小,有利于辐射雾的产生和发展;另一方面,受到高压控制的晴空区也有利于夜间辐射降温冷却。

|

图 4 2014年1月29日08时-30日14时综合平均环流形势场(黑色实线为500 hPa等高线,单位:gpm;黑色虚线为海平面气压场,单位:hPa;风场为850 hPa风) Fig. 4 Comprehensive average circulation situation (black solid line indicates the 500 hPa contour, unit: gpm, black dashed line indicates the sea level pressure field contour, unit: hPa, wind indicates the 850 hPa wind speed) from 08:00 BT on 29 January to 14:00 BT on 30 January 2014. |

多项研究表明,雾的初生、发展增强和消亡都受到风场的影响。如果风速过大则不利于水汽在低层积聚,也就不利于雾的形成。从这次大雾产生的大气环流背景可以看出,从500 hPa到地面各层都为大雾的形成、发展提供了良好的天气条件。

3 微波监测分析下面利用微波辐射资料进一步探讨大雾初生、发展增强到消亡各阶段温度、相对湿度、大气液态水含量、水汽密度的变化特征。

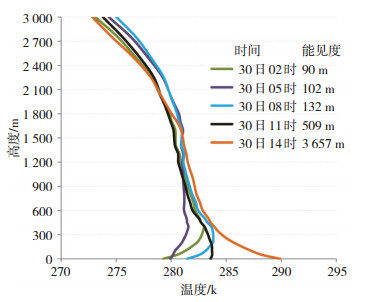

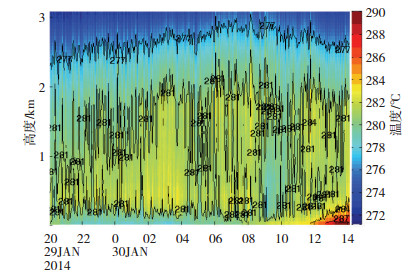

3.1 逆温与大雾演变的关系逆温的存在对大雾的形成和维持起重要作用,首先通过微波辐射计资料分析此次大雾的温度层结条件。图 5是2014年1月30日02时-14时武汉站温度随不同高度变化。由图可见,30日02时、05时、08时,500 m以下出现近地层逆温,这一时间段内,最小能见度为90 m,处于大雾发展增强阶段。11时近地层逆温开始减弱消散,能见度上升至509 m,雾的浓度也减小。14时廓线图上近地层的逆温完全消失,能见度良好,达到3.5 km以上,大雾消散。图 6是2014年1月29日20时-30日武汉站微波辐射监测图。由图可见,30日02-11时,300-1 000 m这一高度温度基本不变,存在逆温层,14时近地层逆温消失,这些特征与图 5反映的温度廓线特征基本一致。

|

图 5 武汉站不同时次温度随高度变化图 (能见度值取整点时刻) Fig. 5 Temperature change with height at different times at Wuhan s tation (Visibility value is the whole point). |

|

图 6 2014年1月29日20时-30日14时武汉站微波辐射监测图 Fig. 6 Variation of K's temperature of microwave radiation detection at Wuhan station from 20:00 BT on 29 January to 14:00 BT on 30 January 2014. |

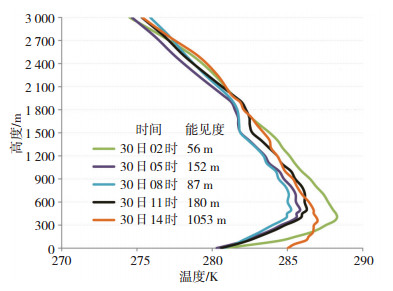

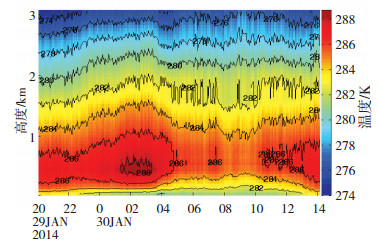

以上分析结果表明,武汉站、荆州站近地层都有稳定逆温层存在,它们使得边界层结构稳定,有利于大雾的发生发展,随着逆温逐渐减弱、消失,大雾减弱、消散。

图 7是2014年1月30日02时-14时荆州站温度随不同高度变化。从图中看出,30日02-08时,近地层500 m左右出现逆温,这一时段最小能见度仅56 m,是大雾发展增强阶段,11-14时,逆温有所减弱,但没有消失,能见度上升,大雾减弱。图 8是2014年1月29日20时-30日荆州站微波辐射监测图,从图中看到,30日02-14时,1 000 m以下存在稳定的逆温层,13时以后,200 m高度附近的逆温有所减弱,总体上和图 7反映的温度廓线特征一致。

|

图 7 荆州站不同时次温度随高度变化图 (能见度值取整点时刻) Fig. 7 Temperature change with height at different times on Jingzhou station (Visibility value is the whole point). |

|

图 8 2014年1月29日20时-30日14时荆州站微波辐射监测图 Fig. 8 Variation of K's temperature of microwave radiation detection at Jingzhou station from 20:00 BT on 29 January to 14:00 BT on 30 January 2014. |

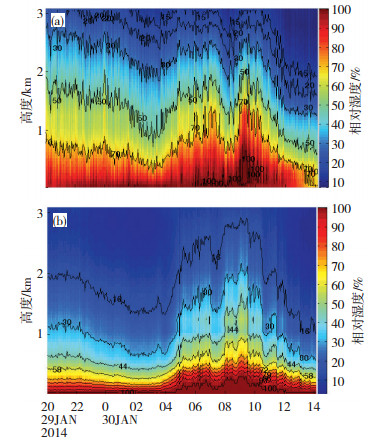

图 9是2014年1月29日20时-30日14时武汉、荆州站大雾发生前后相对湿度微波辐射监测图。从图 9a可以看出,大雾初生阶段,武汉站相对湿度较为平稳,无明显变化,湿度饱和区(湿度达100%)高度在500 m以下。大雾发展、强盛阶段,尤其在30日05- 10时这个时段内,整层相对湿度向上发展,湿度大值区(湿度达90%以上)和饱和区的高度抬升更高,湿度饱和区高度抬升到1 000 m附近,即大雾厚度更厚,能见度均小于200 m,雾浓度变大;大雾消亡阶段,湿度饱和区消失,500 m以下相对湿度迅速减小到60%左右,湿度大值区高度明显降低,雾厚度变薄,雾浓度减小,能见度上升;14时左右,整层相对湿度明显减小,能见度上升到3 000 m左右,大雾消散。从图 9b看出,大雾初生阶段,荆州站相对湿度大,相对湿度饱和区变化平稳、高度在200 m以下。大雾发展、增强阶段,整层相对湿度向上发展,湿度大值区和饱和区有明显抬升,湿度饱和区高度抬升到300 m附近,即大雾厚度更厚,雾浓度变大,能见度低;大雾消亡阶段,整层相对湿度值和高度降低,500 m以下相对湿度减小到70%左右,能见度开始逐渐上升,14时左右,整层相对湿度明显减小,能见度上升到1 000 m以上,大雾消散。

|

图 9 2014年1月29日20时-30日14时大雾发生前后武汉(a)、荆州(b)相对湿度微波辐射监测图 Fig. 9 Variation of relative humidity of microwave radiation detection before and after the fog at Wuhan and Jinzhou stations from 20:00 BT on 29 January to 14:00 BT on 30 January 2014. |

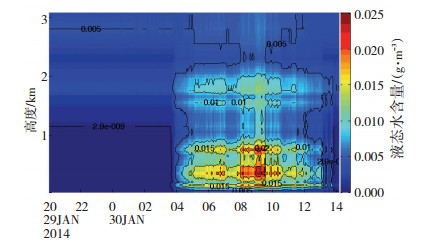

雾的存在离不开水汽,为了研究本次大雾空气中水汽层结变化对大雾的生消的影响,选取荆州和武汉两代表站,总的来说,两站整层的液态水含量都比较小。武汉站(图略)从大雾初生阶段到大雾消亡阶段,近地层液态水含量变化均不明显,这可能是因为武汉站在29日凌晨到30日02时左右,出现了短时小雨,在有降水发生的情况下,微波辐射反演的资料有时会出现偏差。14时左右,液态水含量在2-3 km高度层明显减小,武汉站能见度上升到3.5 km以上,大雾完全消散。图 10是2014年1月29日20时-30日14时荆州站大雾发生前后液态水含量微波辐射监测图。从图中看出,大雾发展、增强阶段,尤其在05-10时段内,液态水含量在200-800 m及1.5-2 km的高度层上是增加的,大雾形成初期到大雾发展强盛阶段,荆州平均液态水含量在1.5 km高度上从0.002 g·m-3上升到0.011 g·m-3,1.9 km高度上从0.003 g·m-3上升到0.01 g·m-3,尤其是近地层液态水含量增加明显,500 m高度以下液态水含量明显高于形成和消亡阶段的含量,200 m高度的平均液态水含量从0.001 g· m-3上升到0.016 g· m-3,300 m从0.002 g· m-3上升到0.021 g· m-3,这一阶段相对湿度饱和区的高度也向上抬升,即雾厚度变厚,雾浓度变大,大雾最浓时能见度不足100 m。30日12-14时,整层液态水含量明显减小,荆州200 m高度的平均液态水含量下降到0.006 g·m-3,300 m下降到0.008 g·m-3,1.5 km下降到0.006 g·m-3,1.9 km下降到0.005 g·m-3,相对湿度饱和区高度下降,雾厚度变薄,雾的浓度减小,能见度上升,大雾逐渐消散。

|

图 10 2014年1月29日20时-30日14时荆州站大雾发生前后液态水含量微波辐射监测图 Fig. 10 Variation of atmosphere liquid water content of microwave radiation detection before and after the fog at Jinzhou station from 20:00 BT on 29 January to 14:00 BT on 30 January 2014. |

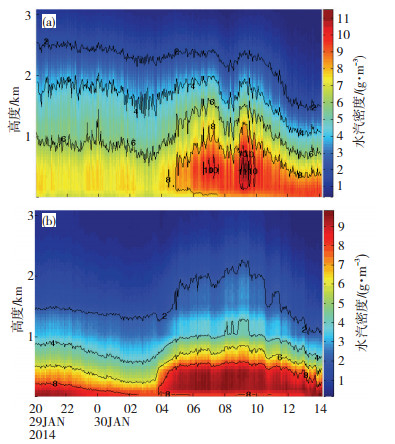

图 11是2014年1月29日20时-30日14时武汉、荆州站大雾发生前后水汽密度微波辐射监测图。从图中看出,大雾初生阶段,两站水汽密度变化平稳,大雾发展、增强阶段,尤其在05-10时段内,武汉和荆州站的水汽密度明显增加,两站1000 m以下的水汽密度有一个明显增长过程,且水汽密度的增加是从近地面(100-500 m)开始的,从图 11a看出,大雾初生阶段到大雾发展增强阶段,武汉300 m高度的平均水汽密度从7.4 g·m-3上升到9.4 g·m-3,500 m从7.1 g·m-3上升到9.3 g·m-3,从图 11b看出,荆州300 m高度的平均水汽密度从6.5 g·m-3上升到9.3 g·m-3,500 m从5.5 g·m-3上升到8.7 g·m-3,并逐步向上增加、发展。对应相对湿度饱和区高度抬升,液态水含量数值增大,即雾厚度变厚,浓度变大,两站能见度均小于200 m。大雾消亡阶段,水汽密度减小,武汉300 m高度的平均水汽密度下降到8.4 g·m-3,500 m高度下降到7.4 g·m-3,荆州300 m高度的平均水汽密度下降到8.0 g·m-3,500 m高度下降到6.1 g·m-3,相对湿度饱和区高度下降,液态水含量数值变小,雾厚度变薄,雾的浓度减小,能见度逐渐上升,大雾消散。

|

图 11 2014年1月29日20时-30日14时大雾发生前后武汉(a)、荆州(b)水汽密度微波辐射监测图 Fig. 11 Variation of water vapor density of microwave radiation detection before and after the fog at Wuhan and Jinzhou station from 20:00 BT on 29 January to 14:00 BT on 30 January 2014. |

(1) 这次大雾的发展演变可以分为三个阶段,每个阶段特征明显。在大雾的形成阶段,气温、路面温度及能见度快速下降;大雾的发展增强阶段,气温与路面温度变化平稳,能见度不足百米;大雾的消亡阶段,气温与路面温度升高,能见度上升,大雾消散。

(2) 大雾产生在特定的大气环流背景下。500 hPa雾区上空受偏西气流控制,无冷空气南侵,低层风速较小,地面上雾区处于高压中心的均压场、晴空区,风速较小;稳定的近地层逆温是大雾产生的重要条件,它有利于近地层水汽的凝结,逆温层的演变与大雾的生消发展有着较好的对应关系。

(3) 大雾形成到发展增强阶段,水汽密度明显从近地面逐步向上增加,液态水含量数值增大,相对湿度饱和区高度抬升,大雾厚度变厚,雾浓度变大,能见度下降。大雾的消亡阶段,液态水含量、水汽密度明显减小,相对湿度饱和区高度降低,大雾厚度变薄,雾浓度减小,能见度上升。

| [1] |

盛裴宣, 毛节泰, 李建国, 等. 大气物理学[J]. 北京:北京大学出版社, 2003, 299-322. |

| [2] |

吴彬贵, 解以扬, 吴朱丹, 等. 京津唐高速公路秋冬雾气象要素与环流特征[J]. 气象, 2010, 36(6): 21-28. |

| [3] |

李才媛, 韦惠红, 王东阡. 近10年武汉市大雾变化特征及2006年一次大雾个例分析[J]. 暴雨灾害, 2007, 26(3): 241-245. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2007.03.009 |

| [4] |

周贺玲, 李丽平, 乐章燕, 等. 河北省雾的气候特征及趋势研究[J]. 气象, 2011, 37(4): 462-467. DOI:10.3969/j.issn.1671-6345.2011.04.011 |

| [5] |

陶寅, 王胜, 田红, 等. 安徽省大雾时空分布特征及其发生的气象条件[J]. 地理科学, 2012, 32(3): 374-379. |

| [6] |

张利娜, 张朝林, 王必正, 等. 北京高速公路大气能见度演变特征及其物理分析[J]. 大气科学, 2008, 32(6): 234-236. |

| [7] |

邓长菊, 甘璐, 尤焕玲, 等. 北京市浓雾特征及其与交通预报服务的关系[J]. 暴雨灾害, 2012, 31(2): 189-192. |

| [8] |

田华, 王亚伟. 京津唐高速公路雾气候特征与气象条件分析[J]. 气象, 2008, 34(1): 67-71. |

| [9] |

王叶红, 赖安伟, 赵玉春. 地基微波辐射计资料同化对一次特大暴雨过程影响的数值试验研究[J]. 暴雨灾害, 2010, 29(3): 201-207. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2010.03.001 |

| [10] |

张文刚, 徐桂荣, 万蓉, 等. 基于地基微波辐射计的大气液态水及水汽特征分析[J]. 暴雨灾害, 2015, 34(4): 367-374. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2015.04.010 |

| [11] |

赵金霞, 范苏丹, 朱晓晶. 微波辐射计资料在大雾预报预警中的应用[J]. 沙漠与绿洲气象, 2015, 9(3): 31-35. |

| [12] |

邓长菊, 尹晓惠, 甘璐. 北京雾与霾天气大气液态水含量和相对湿度层结特征分析[J]. 气候与环境研究, 2014, 19(2): 193-199. |

| [13] |

Chan P W. Performance and application of a multi-wavelength, ground-based microwave radiometer in intense convective weather[J]. Meteorologische Zeitschrift, 2009, 18(3): 253-265. DOI:10.1127/0941-2948/2009/0375 |

| [14] |

赵玲, 马玉芬, 张广兴, 等. 地基35通道微波辐射计观测资料的初步分析[J]. 沙漠与绿洲气象, 2010, 4(1): 56-58. DOI:10.3969/j.issn.1002-0799.2010.01.013 |

| [15] |

张文刚, 徐桂荣, 廖可文, 等. 降水对地基微波辐射计反演误差的影响[J]. 暴雨灾害, 2013, 32(1): 70-76. |

| [16] |

徐桂荣, 孙振添, 李武阶, 等. 地基微波辐射计与GPS无线电探空和GPS/MET的观测对比分析[J]. 暴雨灾害, 2010, 29(4): 315-321. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2010.04.003 |

2018, Vol. 37

2018, Vol. 37