2. 安徽省气象台, 合肥 230031

2. Anhui Meteorological Obervatory, Hefei 230031

雷电是“联合国国际减灾十年”公布的十大自然灾害之一[1]。随着社会经济的不断发展,雷电灾害呈现出多元化的特征。据统计,我国平均每年因为雷电灾害伤亡865人,经济损失达上百亿元[2]。雷电一般伴随着中小尺度强对流过程出现,具有季节性、突发性和局地性特征。精细化的雷电预警一直是预报工作的难点。研究雷电灾害发生的天气背景有助于认清致灾天气背景和气象条件,为雷电预警和气象防灾减灾工作提供科学指导。俞小鼎等[3-4]通过分析和研究指出雷暴往往在边界层辐合线附近生成和加强。天气雷达产品参数可以有效地对强对流过程进行监测,成为研究雷电、冰雹和强降水天气过程的重要手段。很多研究[5-7]表明,雷达回波的反射率、回波顶高等参数阈值和闪电发生有着较好的一致性关系,能有效地指示闪电的发生。

近年来,ADTD闪电定位系统在我国进行了布设和组网观测,该系统主要采用时差与磁定向法相结合的原理进行云地闪探测,可以提供每次雷击的时间、经纬度、电流强度和闪电发生区域等参数[8],能实时监控雷暴过程的发生和发展,广泛应用于各个地区的雷电监测和预警工作。利用闪电定位数据结合其它观测资料研究雷暴大风等强对流过程中闪电的分布特征,有助于认清致灾天气过程的物理信息,对提高灾害性天气的预警有着重要意义。冯桂力等[9]研究分析山东北部一次中尺度对流系统中的闪电特征,发现在对流的成熟阶段地闪频数较高,负地闪多发于对流降水区而正地闪对应于稳定的层状云降水区。许爱华等[10]通过对比江西省两次严重致灾雷电过程的闪电特征,指出两次过程闪电密度相差较大,雷击死亡人数和闪电密度密切相关。张勇等[11]通过对重庆西部一次风暴过程的中尺度特征分析发现地面灾害性大风主要集中发生在强降水和地闪密度中心附近,闪电极性以负地闪为主。

安徽省位于我国中部地区,受气候环境和地理位置的影响,雷电大风等强对流活动频繁,雷灾灾情较为严重[12]。2017年8月19日午后安徽中部地区发生了一次强雷暴伴随局部短时强降水过程,造成人员死亡和经济损失。本文利用常规气象观测资料、ERA-Interim0.5°×0.5°再分析资料、Himawari-8气象卫星数据、安徽省安庆市多普勒天气雷达资料和安徽省ADTD闪电定位系统数据,对“8.19”雷暴过程形成的气象条件及闪电分布特征进行了详细分析,以期寻找具有雷电预警指示意义的参考信息,为雷电预警和灾害防御提供参考依据。

1 资料来源本次研究所用资料包括2017年8月19日葵花8号卫星(Himawari-8)资料(分辨率为2 km,观测频率为10 min/次)、ERA-Interim逐6 h分辨率0.5°×0.5°再分析资料、安庆市CINRAD/SA雷达资料(组合反射率和回波顶高)、安徽省ADTD闪电定位资料和合肥及周边地区气象观测站的降水资料。

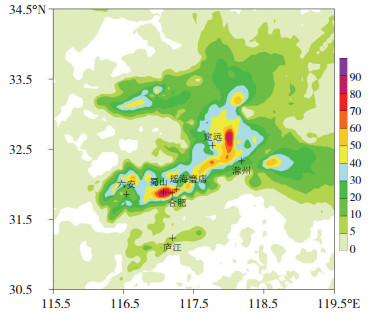

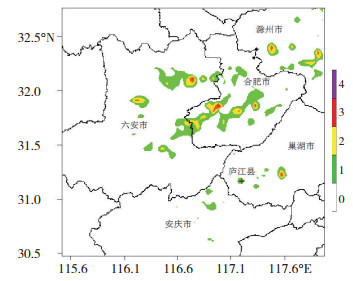

2 雷暴天气实况和环流背景介绍 2.1 天气实况及灾情介绍2017年8月19日午后安徽中部的合肥、六安和滁州等地区出现了大范围的雷暴天气,局部地区伴有短时强降水和高频次闪电,过程持续约4 h。图 1为2017年8月19日13:00—17:00(北京时,下同)4 h累计降水量。从图中可以看出降水主要集中在安徽中部的合肥市区、六安东部和滁州西部等地区,雨带沿六安-合肥-滁州呈近东西向分布,在合肥市区和滁州西北部存在两个降水极大值中心。过程最大降水中心出现在合肥市蜀山站,雨量达到97.6 mm。

|

图 1 2017年8月19日13:00—17:00累计降水量分布(单位:mm) Fig. 1 Cumulative precipitation distribution (unit: mm) from 13:00 to 17:00 BT on 19 August 2017 in AnHui Province. |

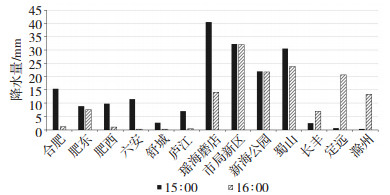

2017年8月19日13:00—17:00安徽中部共出现大于等于20 mm·h-1的短时强降水39站次,图 2给出了2017年8月19日15:00和16:00合肥周边主要站点的逐小时降水量。从图中可以看出,合肥地区的瑶海磨店、市局新区、新海公园和蜀山等气象观测站逐小时降水量均超过了14 mm,要明显高于周边其它地区,合肥市瑶海区磨店14:00—15:00出现了40.5 mm·h-1的短时强降水,为此次过程逐小时降水量最大值。合肥周边及六安地区的强降水时间段为14:00—15:00,滁州、定远和长丰等地区强降水时间段为15:00—16:00,雨带随时间沿西向东北方向移动。

|

图 2 2017年8月19日15:00和16:00合肥周边主要气象观测站的逐小时降水量(单位:mm) Fig. 2 Hour-precipitation (unit: mm) at 15:00 and 16:00 BT on 19 BT August 2017 of meteorological stations around Hefei. |

2017年8月19日15:00,受雷暴天气的影响,合肥市南部的庐江县发生了一次雷电灾害,该县罗河镇吉桥村有2名村民在农田中劳作时遭受雷击而不幸死亡。据民政部门统计,在这次强对流天气发生过程中,合肥和六安等地也因雷暴和短时强降水导致部分电力、农业等设施受损,直接经济损失约58.4万元,但没有发生人员伤亡。从图 1、图 2中看到,此次过程庐江站降水量仅为7 mm,离强降水中心合肥蜀山约66 km。民政部门和气象部门的灾害调查表明,这2名村民在强对流天气发生时选择在田间附近一棵树下躲雨而不幸遭受雷击。以下将对此次雷暴天气过程的大气环流背景和闪电特征进行详细分析,并针对雷电灾害区域附近的气象条件和闪电特征进行更为细致的剖析。

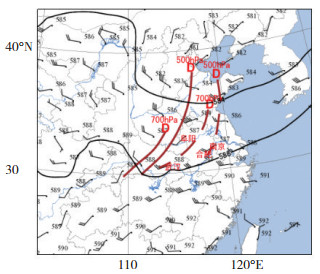

2.2 大气环流背景分析图 3给出了2017年8月19日08时500 hPa高空天气图,从中可见,西太平洋副热带高压(以下简称副高)较为强盛且稳定,19日08时和20时的副高脊线位置均稳定在22°N,北缘位于30°N附近。华北东部有低涡活动,低涡槽从河北省东部向西南方向伸展至湖北中部,合肥位于槽前约300 km的西南暖湿气流中,700 hPa有低涡切变位,且位于500 hPa西风槽后,为典型的前倾槽结构。500 hPa槽后干冷空气叠加在700hPa槽前的暖湿空气上,在该地区形成上干下湿的结构,增加了大气的对流不稳定。20时,500 hPa和700 hPa的低涡中心逐渐东移,其中,500 hPa低涡槽已经移至安徽南部地区,700 hPa低涡槽移过安徽中部地区,安徽中部地区的强对流天气基本结束。

|

图 3 2017年8月19日08时500 hPa高空天气图(D分别为500 hPa、700 hPa低涡中心,棕色实线、虚线分别为08时、20时的500 hPa、700 hPa低槽位置,黑色实线为等位势高度,单位:dagpm) Fig. 3 Weather situation at 500 hPa of 08:00 BT on 19 August 2017 (low vortex center of 500 hPa and 700 hPa is located by D. Position of low pressure trough at 500 hPa and 700 hPa are represented by brown solid line and dashed line at 08:00 and 20:00, equipotential height is represented by black solid line, unit: dagpm). |

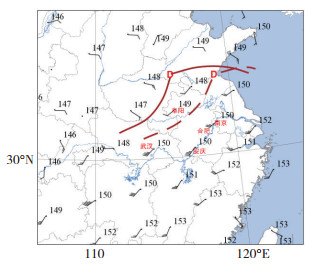

图 4为2017年8月19日08时850 hPa高空天气图。从图中可以看出,此时黄淮地区有气旋发展并逐渐东移,低涡切变位于安徽北面。在低涡切变的南侧,从湖南西部至安徽西南部有一支大于12m·s-1的西南低空急流,急流的前端正好指向安徽中部的合肥地区,诊断结果表明(图略),该区域中低层有较明显的辐合发展,14时辐合进一步加强。从图 4中还可以看到,20时黄淮气旋切变已东移南压至安徽中北部地区,此时低空急流向东北方向伸展,合肥地区中低层辐合明显减弱。分析结果表明,黄淮气旋切变及低空急流是这次强对流天气过程发生发展的重要影响系统。

|

图 4 2017年8月19日08时850 hPa高空天气图(D为低涡中心;棕色实线、虚线分别为08时、20时的切变线位置;虚线箭头表示>12 m·s-1的西南低空急流) Fig. 4 Weather chart at 850 hPa of 08:00 BT on 19 August 2017 (Low vortex center are located by D. Position of the tangent line at 08:00 and 20:00 is represented by brown solid line and dashed line respectively. Southwest low level jet over 12 m·s-1 is represented by dotted arrow). |

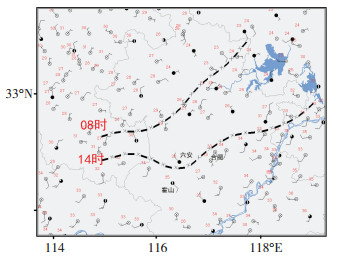

图 5为2017年8月19日14时地面天气图。从图中可以看出,在合肥附近有一条明显的地面中尺度辐合线,该辐合线08时位于皖北地区,随着高空槽及低涡切变的不断东移南压,14时辐合线在南压的过程中两侧温度梯度不断加强,其中六安和霍山县相距40 km,温度梯度却达到了9 ℃。午后强烈发展的地面锋区是强对流天气的重要触发机制,也具有组织作用,从而触发对流不稳定[13]。实况降水量最大的区域也正位于14时地面辐合线附近。

|

图 5 2017年8月19日14时地面图(黑色虚线为08和14时地面辐合线;红色数字为地面气温,单位:℃) Fig. 5 Sea-level pressure field at 14:00 BT on 19 August 2017 (Surface convergence line at 08:00 and 14:00 are represented by black dashed line. The ground temperature is represented by red number, unit:℃). |

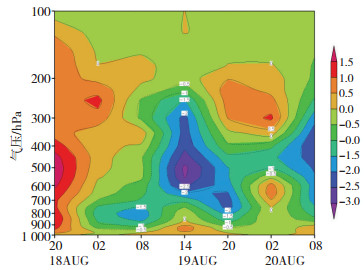

图 6给出了降水量最大的瑶海磨店(117.40°E, 31.95 °N)2017年8月18日20时—20日08时垂直速度时间-高度垂直剖面,可以看到19日08时850 hPa开始出现上升运动中心,最大上升速度为0.15×10-1Pa·s-1。14时垂直上升运动迅速增强,最大上升速度达到了3×10-1 Pa·s-1,且上升高度达到250 hPa附近。20时以后,上升运动逐步减弱,降水结束。

|

图 6 2017年8月18日20时—20日08时瑶海磨店站(117.40°E, 31.95°N)垂直速度时间-高度垂直剖面(单位:10-1Pa·s-1) Fig. 6 Vertical velocity time- height vertical section at Yaohaimodian station(117.40°E, 31.95°N) from 20:00 BT on 18 August 2017 to 08:00 BT on 20 August 2017(unit:10-1 Pa·s-1). |

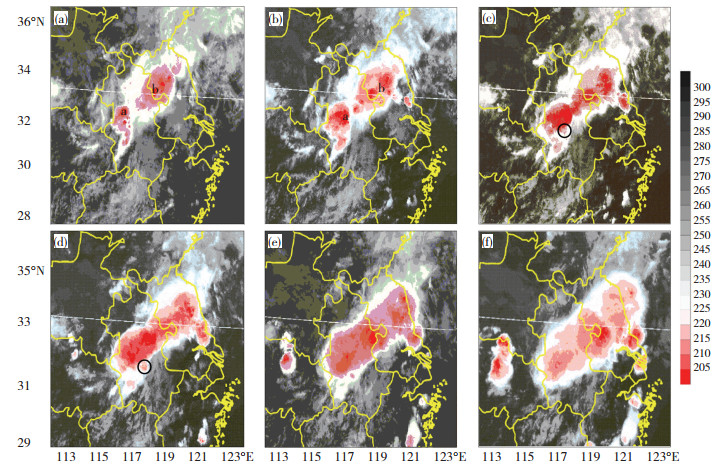

图 7为2017年8月19日雷暴过程不同时段葵花8号卫星云图特征。可以看出,8月19日午后安徽中部地区逐渐发展形成对流云团,14时(图 7a)在安徽西部的六安和淮南地区有一中尺度对流系统(Mesoscale Con⁃ vective System,MCS)a生成并开始发展东移,同时在皖苏交界滁州处的中尺度对流系统b也开始发展,14:30左右a和b低亮温区面积开始增加,云团覆盖范围不断扩大(图 7b)。随着MCS的发展,a开始东移并与向西移动的b于15:00在安徽中部的合肥地区接触并开始合并(图 7c),此时云团中心亮温为203 K,对流发展成熟。15:30两个MCS在安徽中部地区完成合并,对流发展进入成熟阶段,云团面积最大,覆盖了安徽省中部的合肥、六安和滁州等地区(图 7d)。受其影响合肥及周边地区在19日午后出现了雷暴天气和局部地区短时强降水。随后系统逐渐开始消散,云团中心亮温开始升高,强对流现象逐渐消失(图 7e)。17:00以后云团逐渐东移进入江苏省内,位于合肥及周边地区的系统内部亮温上升,系统消散(图 7f),闪电和降水等天气现象逐渐消失。

|

图 7 2017年8月19日14:00(a)、14:30(b)、15:00(c)、15:30(d)、16:20(e)和17:10(f)葵花8号卫星红外云图TBB(单位:K)特征(图中黑色圆圈表示致灾γ中尺度对流单体) Fig. 7 Infrared cloud image TBB (unit:K) of Himawari-8 satellite at (a)14:00 BT, (b)14:30 BT, (c)15:00 BT, (d)15:30 BT, (e)16:20 BT and (f)17:10 BT on 19 August 2017.(The black circle indicates indicates the γ mesoscale convective monomer which caused the lightning disaster). |

此次雷电灾害事故发生在合肥市南部的庐江县罗河镇吉桥村(31.177°N, 117.293°E)。结合卫星云图发现,此次雷电灾害由位于合肥地区MCS南侧一个水平尺度约为30~40 km的γ中尺度对流云团发展成熟所致(见图 7c中圆圈)。该云团在MCS a和b的影响下开始生成发展,并向合肥方向东移,15:30云团呈现出消散特征(图 7d),生命周期约为1.5 h。

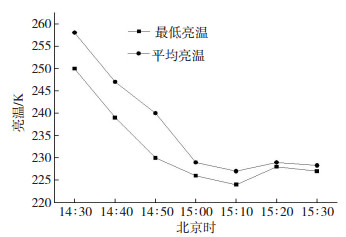

为了研究灾害事发时段该云团的对流发展情况,图 8给出了雷电灾害周边2 km×2 km网格范围内的云顶红外最低亮温值和平均亮温值的时间演变。可以看出云顶亮温自14:30以后持续下降,对流开始慢慢发展成熟。15:10两种亮温统计值均达到最低值,最低亮温降至223.6 K。15:00 — 15:10时间段亮温曲线变化较为平缓,说明对流系统已经发展成熟,此次雷电灾害发生于γ中尺度对流云团的成熟阶段。

|

图 8 雷电灾害周围2 km×2 km范围内的最低亮温值和平均亮温值(单位:K) Fig. 8 Minimum brightness temperature and average brightness temperature of 2×2 km around the place of disaster(unit: K). |

为了研究MCS发展过程的雷达回波和闪电频数随时间的演变特征,主要选取了此次雷暴过程的覆盖区域包括合肥、六安和滁州等地区(30.5°— 32.8°N, 115.5°— 118°E)为研究区域,对雷暴发展过程中闪电和雷达参数的变化特征进行分析, 并对雷电灾害附近的闪电和气象条件的特征进行了研究。

4.1 雷暴过程地闪密度的分布特征许爱华等[10]指出雷击死亡人数与地闪密度的关系密切,地闪越多雷击人员死亡的概率越大。朱浩等[12]通过分析安徽不同地区的雷灾次数和地闪密度指出两者具有一定的相关性。根据闪电定位资料进行计算得到此次雷暴过程产生的平均地闪密度为0.044 1次·km-2。图 9为以1 km×1 km网格利用Krigin插值法对地闪数据插值得到此次雷暴过程的地闪密度分布。可以看出,雷暴过程产生的地闪密度分布比较分散。合肥市的中西部、六安市的东部、滁州市的西部都存在若干个地闪密度高值区,量值达到3次·km-2,但无相关灾情信息。

|

图 9 雷暴过程地闪密度(单位:次·km-2)分布“(+”表示雷电灾害位置) Fig. 9 Cloud-ground lightning density distribution during the thunderstorm (unit: times·km-2)("+"indicates the place where the lightning disaster happened). |

雷电灾害周围区域平均地闪密度为1次·km-2,通过与许爱华[10]对2007年江西省发生的两次致灾雷电过程以产生的地闪密度相比,发现此次雷电过程产生的平均地闪密度要略小,但地闪高值区量值相差不大。通过雷电灾害现场调查,发现此次雷电灾害发生在农村地区,虽然地闪密度较小,但由于缺乏完善的防雷措施加之农村人员躲避不及导致人员伤亡。由此可见雷电灾害的发生不仅与致灾因子雷电有关,承灾体的暴露度、脆弱性和雷电防护水平也是影响灾害发生的重要因素。

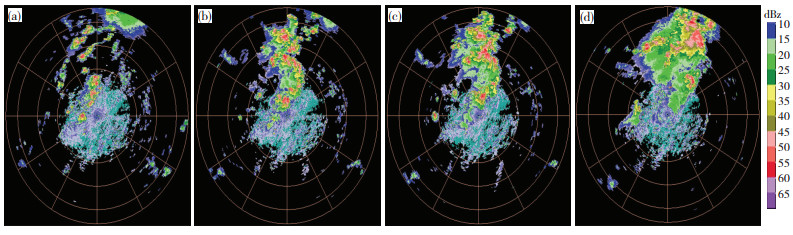

4.2 雷达回波和地闪频数的时间演变特征多普勒雷达产品具有高时空分辨率,对监测和分析强对流天气过程具有非常重要的作用。图 10是此次雷暴天气过程雷达回波的时间演变过程,从图中可见,2017年8月19日13:06(图 10a),安庆雷达站北部区域有若干处对流单体生成,回波呈小块状结构向东北方向移动。随着离散对流回波逐渐北移,其面积增大并开始相互连接。至13:54(图 10b)形成沿安庆自南向北方向由多个对流单体连接形成的长约150 km的带状回波。14:18(图 10c)带状回波继续发展,沿东北方位向合肥地区移动,并在合肥西部和六安交界处形成一个强回波中心,回波强度和强回波面积不断增大。15:06(图 10d)合肥地区的强回波中心发展旺盛,强度超过45 dBz的回波面积达到最大,对流回波之间连接紧密,对流发展成熟。随着回波的东移发展,16:00以后合肥地区的块状强回波中心开始减弱,弱回波面积不断增大,并陆续分散为若干块状弱回波,对流开始出现消散特征(图略)。17:00之后合肥地区的强回波消失,六安部分地区仍有小块回波,对流过程结束。

|

图 10 雷暴过程雷达回波(单位:dBz)13:06(a)、13:54(b)、14:18(c)、15:06(d)演变过程 Fig. 10 The evolution of radar echo CR (unit: dBz) during the thunderstorm at (a)13:06 BT, (b)13:54 BT, (c)14:18 BT, and (d)15:06 BT. |

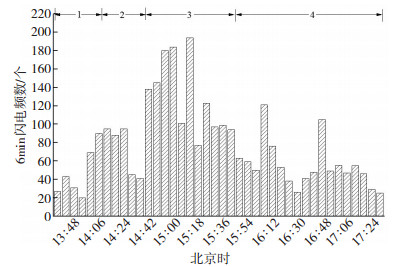

根据对流过程中雷达回波形态和强度的演变特征对2017年8月19日雷暴过程中的地闪频数进行跟踪统计,发现此次雷暴的生命周期约为4 h,雷暴过程共发生地闪2 459次,其中负地闪2 365次,正地闪94次。正负地闪的比例约为1:25,整个雷暴过程负地闪占主导。为了同雷达资料时间分辨率相对应,将此次MCS对流发展过程中地闪频数以6 min为时间区间进行统计,根据MCS回波形体特征和演变过程将雷暴过程分为初生、发展、成熟和消散四个阶段。图 11为雷暴过程各个阶段的地闪频数时间序列变化,可以看出在雷暴的初生阶段(13:30 —14:06),雷达回波主要以零散状态为主并开始逐渐聚集发展,地闪频数相对较少,6 min最大地闪频数为96次。随着回波逐渐聚集合并,雷暴进入发展阶段(14:07—14:42),地闪频数变化不明显。14:43—15:42为雷暴成熟期,地闪频数开始大幅度增加,15:07—15:12闪电频数出现峰值,6 min共发生闪电194次。15:42以后随着回波强度减弱,雷暴慢慢消散,地闪频数逐渐减少,6 min地闪频数稳定在50次左右,对流系统主要以降水为主。从不同极性地闪发生的时间段来看,负地闪在初生发展和消散阶段出现数量较少,主要集中发生在雷暴成熟期。正地闪总频数较少,主要出现在雷暴的成熟和消散阶段。

|

图 11 雷暴过程地闪频数的时间序列演变特征(1、2、3、4分别表示雷暴的初生、发展、成熟和消散时间段,分别为13:30—14:06、14:07—14:42、14:43—15:42和15:43—17:30) Fig. 11 Time series evolution characteristics of cloud-ground lightning frequency during the thunderstorm(Numbers 1, 2, 3, and 4 indicate the initial, development, maturity, and dissipation of thunderstorm. The time periods is 13:30-14:06, 14:07-14:42, 14:43-15:42, and 15:43-17:30). |

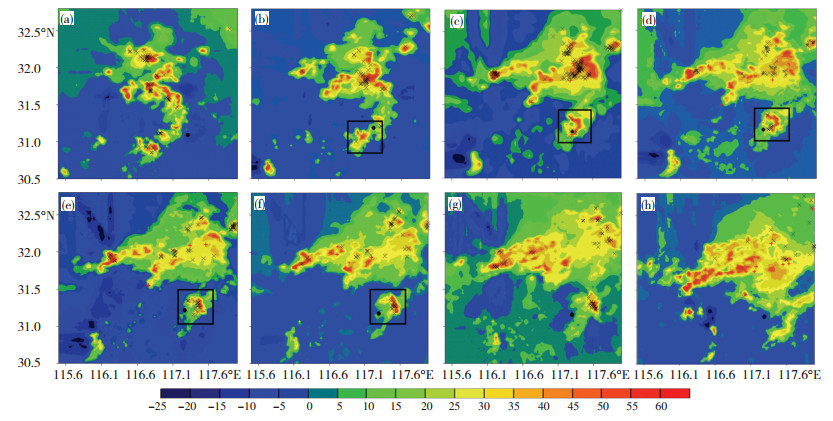

为了探究雷暴过程中地闪与雷达回波的位置对应关系,以此揭示雷暴云的结构特征,本次研究中将对应时段的雷达资料组合反射率(CR)和闪电定位资料(正负地闪及雷电灾害点)进行位置叠加处理,图 12为雷暴过程地闪和雷达组合反射率的位置叠加分布随时间序列的演变。结果发现:雷暴的初生阶段系统以零散的块状回波为主,强回波面积较小,位置分散。地闪数量较少,分布较为零散,地闪分布与强回波中心区域的位置关系并不明显,地闪倾向于分布在强回波边缘回波梯度较大的区域(图 12a)。随着系统向东北方向移动并不断发展,零散的块状回波开始合并后在合肥中部(31.6°—32.2°N, 117°—117.5°E)形成一强回波中心(图 12b),随着系统发展回波面积不断增大。此时位于合肥西部的六安、南部的庐江等地区也陆续有小块回波单体生成。这一阶段地闪的分布与初生阶段相似,呈现出零散的特征。雷暴进入成熟期后强回波面积达到最大,局部回波强度超过60 dBz (图 12c-f)。地闪数量骤增,呈现出片状的密集区。地闪密集区与强回波中心有较好的位置对应,绝大多数地闪出现在45~55 dBz的回波区内,在强回波的边缘仍有零星的闪电发生。雷暴进入消散阶段后,回波强度和强回波面积减小,地闪的数量减少,位置比较分散,集中出现在强度为30~45 dBz的回波区(图 12g,h)。

|

图 12 2017年8月19日14:00 (a)、14:30 (b)、15:00 (c)、15:06 (d)、15:12 (e)、15:18 (f)、15:48 (g)和16:18 (h)雷达回波组合反射率CR(单位:dBz)与地闪及雷灾位置随时间变化(黑色×表示负地闪,红色+表示正地闪,黑色圆点表示雷电灾害位置,黑色方框代表致灾单体) Fig. 12 Location of cloud-ground lightning and radar echo CR (unit: dBz) during the thunderstorm at (a)14:30 BT, (b)14:30 BT, (c)15:00 BT, (d)15:06 BT, (e)15:12 BT, (f)15:18 BT, (g)15:48 BT, and (h)16:18 BT on 19 August 2017(The black"×"indicates negative cloud-ground lightning. The red"+"indicates positive cloud-ground lightning. The black circle indicates lightning disaster place. The black box indicates the cell which caused the lightning disaster). |

通过对雷暴过程中不同强度回波区的地闪频数占总频数的比例进行统计,发现出现在40~55 dBz回波区的地闪占总频数的78.2 %,位于30~40 dBz回波区的地闪比例为13.8%,超过60 dBz区域的地闪比例不足2%。从不同极性的地闪分布区域来看,正负地闪的分布区域存在较大偏离,负地闪的分布集中区域与强回波中心有较好一致性,少数零星的负地闪出现于弱回波区,负地闪频数变化和对流强度的发展强度较为吻合。雷暴进入成熟期才开始出现正地闪(图 12c),消散期正地闪数量较多(图 12h)。正地闪分布无明显规律,大都分布于30~45 dBz的强回波边缘地带和弱回波区。这与郭凤霞等[14]对于华东地区飚线过程中闪电和雷达分布特征的研究结论基本一致。在雷暴生成发展期云中上升气流占主导,能量处于积累阶段不足以产生大量的地闪。同时存在的多个小回波单体导致地闪分布较为分散。雷暴初期云层中的电荷区易呈现出垂直结构,云下部的负电荷区会对上部的正电荷区进行屏蔽,使其无法直接与地物放电形成正地闪[15], 故此阶段雷暴以少量的负地闪为主。雷暴进入成熟阶段后云体中水平气流不断发展增大,上升气流带动了大量的粒子抬升、碰撞和起电放电形成大量地闪。同时在水平高空风的作用下使得云中正电荷和负电荷区水平移动导致电荷区发生倾斜,正负电荷区与地物之间放电形成正负地闪。雷暴消散阶段随着对流强度的减弱负地闪频数呈减少趋势,正地闪比例增加。这与冯桂力等[16]的研究结论一致。一般来说,MCS中复杂的正负电荷区结构会导致正负地闪密集区位置存在显著的差别[17]。

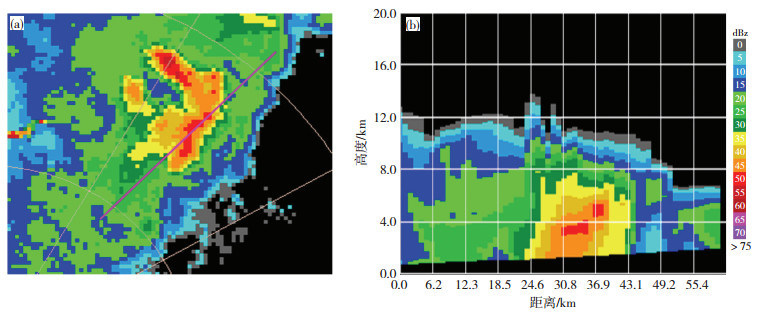

4.4 雷电灾害附近地闪特征和气象条件分析2017年8月19日14:10在合肥地区雷暴主体南部新生出一个γ中尺度对流云团(图略),该单体向东北方向移动并开始发展,伴随着回波面积的不断增大,14:30该块状回波单体位于灾害位置西南部并开始向庐江方向移动(图 12b)。至15:00左右该单体发展成熟并呈现弓状回波特征,强回波中心回波强度超过50 dBz并途径灾害位置(图 12c)。此时灾害位置附近有闪电发生造成雷击人员死亡。同时结合14:54雷达剖面图(图 13)来看,灾害位置附近有超过50 dBz的强回波且回波顶高超过12 km,说明对流仍位于旺盛阶段,但此时对流单体的西北侧已经开始出现了较多的高层弱回波。15:00以后对流发展高度开始下降,系统开始东移并产生局地强降水。15:12后闪电开始远离灾害位置(图 12e和12f),强回波强度和面积减小,降水过程结束,系统呈现出消散特征。结合闪电定位数据和雷达资料发现正是这个单体导致了此次雷电灾害。

|

图 13 2017年8月19日14:54雷电灾害附近0.5°仰角雷达反射率因子(a)和沿图a中红线所作的反射率因子垂直剖面图(b) Fig. 13 Characteristics of (a)radar echo CR and (b) profile at 0.5 elevation angle around the place of disaster at 14:54 BT on 19 August 2017 (unit: dBz). |

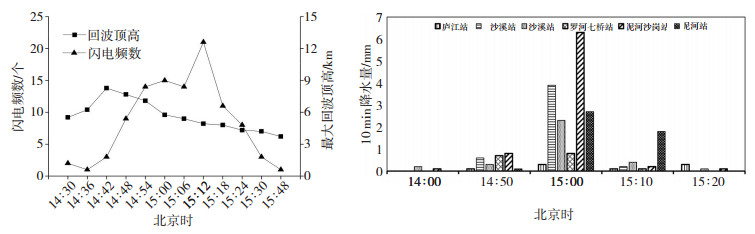

统计雷电灾害周围(10 km×10 km)闪电定位资料发现,灾害及周边共发生闪电102次,其中负地闪99次,正地闪3次,灾害发生时段以强度为30—40 kA的负地闪为主。为了探寻对流过程中闪电频数和对应的最大回波强度及顶高之间的关系,图 14a给出了致灾单体发展过程闪电频数与致灾单体雷达最大回波顶高的时间演变特征。结果表明闪电高发期对应强回波中心高度的下降阶段(14:50以后)。同时结合雷电灾害附近6个气象区域站的10 min降水量变化特征(图 14b)发现,降水主要集中在14:50至15:00即对流成熟阶段,此时闪电也开始进入高发期,15:00以后降水量逐渐减少,降水过程结束后仍有闪电发生,闪电的高发时段要比强降水持久。由于降水云内的水汽含量很高时,云体很容易达到饱和并凝结产生降水,此次小单体发展过程中云体内的水平和垂直气流较小,表现为云顶发展不是很高。随着对流不断发展系统开始被下沉气流所控制,云顶高度的下降使得云中电荷区更容易对地物放电造成闪电频数增多,这一时段闪电多发生在回波强度不高的层状云降水区。

|

图 14 致灾单体周围闪电频数和最大回波顶高的时间演变特征(a)及2017年8月19日灾害点周边气象观测站10 min降水量(b, 单位:mm) Fig. 14 (a) Evolution characteristics of lightning frequency and maximum echo height around the cell which caused the lightning disaster, and(b) 10-min precipitation (unit: mm) of regional meteorological stations around the place of disaster on 19 August 2017. |

(1) 此次雷暴天气过程发生在500 hPa副热带高压北部边缘及高空前倾槽前,对流层中低层黄淮气旋切变、低空急流及中尺度地面辐合线为这次过程的重要影响系统,强对流天气发生在大气不稳定层结条件下。

(2) 雷暴生命周期约为4 h,主要影响安徽中部的合肥、六安和滁州等地区。雷暴过程共发生地闪2 459次,负地闪占主导,正负地闪比例为1:25。雷暴过程伴随着局部短时强降水,安徽地区共出现短时强降水39站次。

(3) 负地闪集中发生在雷暴的成熟期,正地闪在成熟和消散期出现较多。78.2%的地闪集中发生在40~ 55 dBz的雷达强回波区,正负地闪的位置分布差异较大,在雷暴成熟期负地闪集中区域与强回波中心区域较为吻合,而正地闪多分布于30~45 dBz强回波边缘和弱回波区。

(4) 此次雷电灾害为位于合肥地区MCS对流系统南部一个水平尺度约为30 ~40 km、生命周期1.5 h的γ中尺度对流云团所致,灾害发生在该单体的成熟期,灾害附近区域地闪密度约为1次·km-2。此次雷电灾害的发生不仅与致灾因子雷电有关,承灾体的暴露度、脆弱性和雷电防护水平也是影响灾害发生的重要因素。

| [1] |

马明, 吕伟涛, 张义军, 等. 我国雷电灾害及相关因素分析[J]. 地理科学进展, 2008, 23(8): 856-865. |

| [2] |

杨世刚, 赵桂香, 潘森, 等. 我国雷电灾害时空分布及预警[J]. 自然灾害学报, 2010, 19(6): 154-159. |

| [3] |

俞小鼎, 周小刚, 王秀明. 雷暴与强对流临近天气预报技术进展[J]. 气象学报, 2012, 70(3): 311-337. DOI:10.11676/qxxb2012.030 |

| [4] |

俞小鼎. 短时强降水临近预报的思路与方法[J]. 暴雨灾害, 2013, 32(3): 202-209. |

| [5] |

王飞, 张义军, 赵均壮, 等. 雷达资料在孤立单体雷电预警中的初步应用[J]. 应用气象学报, 2008, 19(2): 153-160. DOI:10.11898/1001-7313.20080228 |

| [6] |

苟阿宁, 吴涛, 高琦, 等. 襄阳一次强雷暴过程的雷达回波与地闪特征分析[J]. 暴雨灾害, 2012, 31(4): 365-372. |

| [7] |

李建华, 郭学良, 肖稳安. 北京强雷暴的地闪活动与雷达回波和降水的关系[J]. 南京气象学院学报, 2006, 29(2): 228-234. |

| [8] |

中国科学院空间科学与应用研究中心. ADTD雷电探测仪用户手册[P]. 北京: 中国科学院, 2004: 3-4

|

| [9] |

冯桂力, 王俊, 牟容, 等. 一次中尺度雷暴大风过程的闪电特征分析[J]. 气象, 2010, 36(4): 68-74. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.04.012 |

| [10] |

许爱华, 李玉塔, 郑婧, 等. 两次致灾雷电天气过程对比分析[J]. 气象, 2008, 34(4): 71-78. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2008.04.009 |

| [11] |

张勇, 刘德, 张亚萍, 等. 渝西一次强对流风暴过程的中尺度特征分析[J]. 暴雨灾害, 2013, 32(4): 338-345. |

| [12] |

朱浩, 王凯, 程向阳, 等. 安徽省雷电灾害特征分析及区域灾情评估[J]. 长江流域资源与环境, 2015, 24(1): 162-168. |

| [13] |

杨芳园, 沈茜, 周稀, 等. 云南省一次飑线大风天气过程的中尺度特征分析[J]. 暴雨灾害, 2018, 37(1): 48-56. |

| [14] |

郭凤霞, 刘祖培, 鲍敏, 等. 华东地区一次飑线过程的地闪演变特征[J]. 科学技术与工程, 2017, 17(25): 17-24. DOI:10.3969/j.issn.1671-1815.2017.25.003 |

| [15] |

李南, 魏鸣, 姚叶青. 安徽闪电与雷达资料的相关分析以及机理初探[J]. 热带气象学报, 2005, 22(3): 265-272. |

| [16] |

冯桂力, 郄秀书, 袁铁, 等. 一次冷涡天气系统中雹暴过程的地闪特征分析[J]. 气象学报, 2006, 64(2): 211-220. DOI:10.11676/qxxb2006.021 |

| [17] |

Rutledge S A. Cloud-to-ground lightning activity in the 10-11 June 1985 mesoscale convective system observed during the Oklahoma Kansas PRE-STORM Project[J]. Monthly Weather Review, 1988, 116(7): 1393-1408. DOI:10.1175/1520-0493(1988)116<1393:CTGLAI>2.0.CO;2 |

2018, Vol. 37

2018, Vol. 37