2. 南京信息工程大学,南京 210044

2. Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044

冻雨是冬季一种特殊的降水相态,其降落地面后形成雨淞,并引起地面和供电线路积冰,严重时可造成交通中断、供电设施倒塌,对人民生产生活影响极大[1-3]。国内外冻雨研究已取得很多有意义的成果。国外,Root[4]统计三个观测站的地面观测资料发现,不同降水相态的地面温度和湿度存在一定的线性关系,由这一关系可区别冻雨与其他降水相态,但其空报率较高且忽视了冻雨垂直层结的作用。之后,Houston等[5]和Lamb[6]在研究中建立了冬季风暴模型,认为气旋暖切变线切入地面冷空气上方形成垂直温度层结为“冷-暖-冷”的降水过渡带为冻雨发生区域,但此过渡带中往往同时存在雪、雨夹雪和小雨等降水相态。随着数值预报模式发展,新的冻雨预报方法相继出现,如“面积法”“厚度法”等[7-10]。这些研究方法与近几年国内学者研究的冻雨预报方法较为相似。如:何玉龙等[11]、王东海等[12]、吕胜辉等[13]均研究了逆温层对冻雨天气的必要性及其主要存在高度,指出逆温增温在5 ℃左右;郑婧等[14]总结出江西冻雨预报的温度阈值,即一般1 000 hPa温度小于1.0 ℃,925 hPa和850 hPa温度小于-2.0 ℃,700 hPa温度为0.0 ℃。综上所述,前人对冻雨温度层结及地面温度分布特征的研究,形成了目前较为经典的“冰晶层-暖层-冷层”冻雨概念模型[4-20]。但相关研究表明[21-24],该理论模型并不完善:首先,这一层结结构并非冻雨天气特有,以此作为冻雨预报标准会使冻雨空报率增加;其次,也有观测表明,冻雨发生时暖层温度可能出现小于0 ℃的情况[21],这样“暖层”就不存在了,从而增加了冻雨漏报可能。为解决上述两点问题,本文通过对2008年初中国南方冰冻过程中数千个冻雨样本的常规观测、探空以及WRF模式模拟资料的统计分析,针对是否存在冻雨区别于其他降水相态且不拘泥于“冰晶层-暖层-冷层”概念模型的垂直特征进行研究,以期找到更合适的冻雨预报参考依据,从而减少冻雨空报和漏报。

1 资料与过程概况 1.1 资料来源本文所用资料包括: (1) 2008年1月10日08时至2月3日08时(北京时,下同)国家级地面气象站观测资料(若3 h观测要素是连续的,则使用3 h地面观测,若其不连续,则使用逐6 h地面观测),以及湖北、湖南和贵州等省逐12 h探空资料,此资料由国家气象信息中心提供;(2)同期美国国家环境预报中心(National Centers for Environmental Prediction,NCEP) 1°×1°再分析资料。本文研究区域为当年初低温雨雪过程冻雨发生区(22°—32°N,105°—122°E),具体包括贵州、湖北、湖南、江西、河南、安徽、浙江等省。

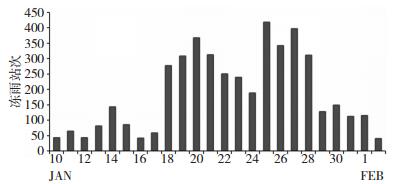

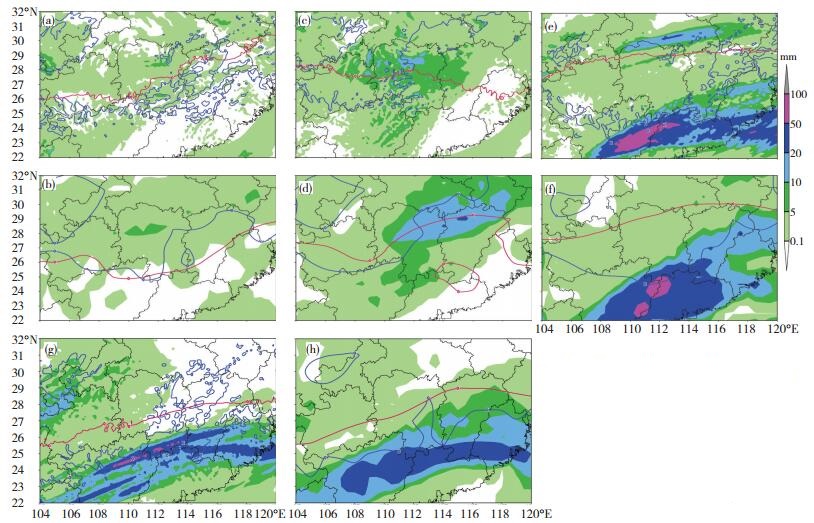

利用新一代中尺度数值模式WRF (Weather Research Forecast),根据2008年1月10日—2月2日逐日冻雨发生站次统计结果(图 1),分别选取过程中的四个峰值时段(1月13—15日、1月18—20日、1月25—27日、1月30日—2月1日)进行模拟。采用9 km×9 km单重网格,中心位置为(30°N,110°E)。同时,为了解决层结分析时地形海拔高度差异的问题,垂直层为35层;并选用WSM6物理方案和TKE边界层方案[25-26]。模拟资料质量控制检验见图 2(见上页)。图 2a、c、e、g分别为1月14日08时、1月19日08时、1月26日08时和2月1日08时四个时次24 h累积降水以及地面(蓝线)和700 hPa (红线) 0 ℃线分布的模拟结果,图 2b、d、f、h为其相应的实况。比较模拟与实况可知,除19日08时24 h累积降水实况江西、湖北和安徽三省交界地区偏小和江西地区700 hPa 0 ℃线偏南外,其它地区和时次的模拟结果在降水落区和强度,以及地面和700 hPa的0 ℃线位置上都较为准确地模拟出了这次冻雨过程的各个阶段,模拟结果基本符合研究要求。

|

图 1 2008年1月10日—2月2日中国南方地区逐日冻雨站次变化 Fig. 1 Station numbers of daily freezing rain over southern China from 10 January to 2 February in 2008. |

|

图 2 2008年1月14日08时(a,b)、19日08时(c,d)、26日08时(e、f)和2月1日08时(g,h)的24 h累积降水的实况(填色区,单位: mm)与模拟(蓝线为地面温度0 ℃线,红线为700 hPa温度0 ℃线) Fig. 2 Observations and simulations of 24-hourly accumulated precipitation (color-filled areas, unit: mm) at (a, b) 08:00 BT 14, (c, d) 08:00 BT 19 and (e, f) 08:00 BT 26 January, and (g, h) 08:00 BT 1 February in 2008. Solid blue and red lines denote 0 ℃ isotherms at ground level and at 700 hPa, respectively. |

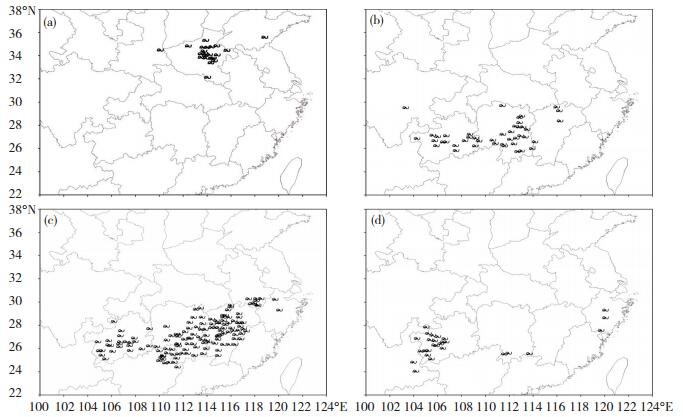

2008年1月10日开始,强冷空气南侵,位于太行山东侧的河南境内平原地带开始出现冻雨天气(图 3a)。12日随冷空气快速南下,冻雨区南移至湖北、安徽、江西、湖南、贵州等省。13日冻雨区南压到云贵高原以东,南岭、武夷山及皖南山区北侧山区(图 3b),其后至27日冻雨区在这一区域长时间维持,随着小股冷空气不断补充,沿南岭和武夷山脉的东西向冻雨区范围不断扩大,西至云贵高原东部,东至皖南山区和浙江省丘陵地带(图 3c)。从当月28日起,冻雨过程开始减弱,冻雨区面积减小并向南压缩至南岭、武夷山北坡和云贵高原东部。2月2日,仅云贵高原部分地区出现冻雨,其它省份冻雨过程基本结束(图 3d)。

|

图 3 中国南方地区2008年1月10日08时—11日08时(a)、13日08时—14日08时(b)、27日08时—28日08时(c)与2月2日08时—3日08时(d)冻雨区分布(符号“   |

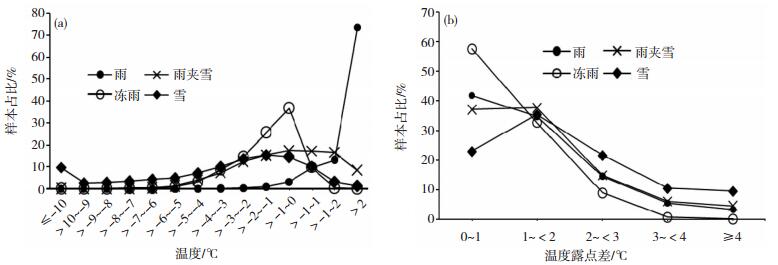

本文通过对2008年1月10日08时—2月3日08时不同降水相态发生时地面观测资料中温度和湿度值的统计,计算出各降水相态不同温、湿度区间内的发生站次占发生总站次的百分比,其结果见图 4。

|

图 4 2008年初我国南方地区不同地面温度(a)和温度露点差(b)区间冻雨、雪、雨和雨夹雪样本数百分比(单位: %)分布 Fig. 4 Percentage (unit: %) of samples for freezing rain, snow, rain and sleet in different intervals of temperature and dew-point temperature difference at ground level over southern China in the beginning of 2008. |

从图 4中可见: (1)对于地面温度(图 4a),冻雨发生区间为-6~1 ℃,主要分布在-3~1 ℃,其中-1~0 ℃的样本所占百分比最大(达37%),雨夹雪发生区间为-6~4 ℃,主要集中在-4~2 ℃,雪发生的温度区间跨度最大,在-10~4 ℃之间,主要集中在-4~1 ℃区间且其分布较均匀,降雨发生的温度区间大于-2 ℃,主要集中在2 ℃以上;(2)对于温度露点差(图 2b),冻雨只在其小于4 ℃的情况下出现,温度露点差越小,其样本所占百分比越大,其他降水相态温度露点差在0~1 ℃范围样本所占百分比则远小于冻雨。

综上可知,此次过程中冻雨出现的地面温度特征区间与其他降水相态有部分重合,尤其是雨夹雪与其较为相近。

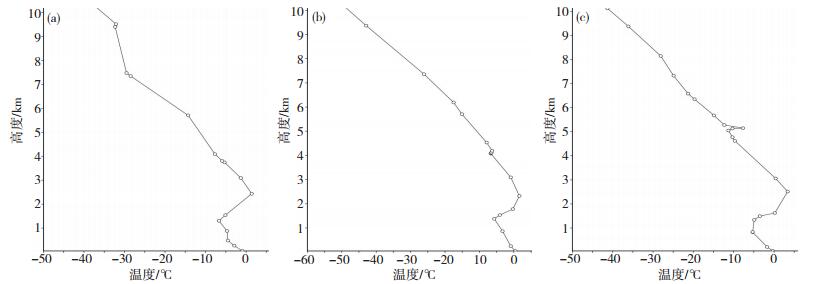

2.2 温度层结分析根据以往对冻雨层结特征的研究结果[4-20]可知,冻雨通常具有“冷-暖-冷”的垂直结构,且必然存在逆温层。实际上,在冬季寒潮过程中,冷暖空气交汇造成的符合上述条件的区域范围极大,远大于冻雨出现范围,且此区域内可能还有其他降水相态发生。也就是说,其他降水相态也可能具有与冻雨垂直层结相似的“冷-暖-冷”垂直结构。如长沙站,在2008年1月13日20时和18日08时的降水相态为小雨,20日08时降水相态为冻雨,从这3个时次该站温度探空曲线图上(图 5a、b分别为1月13日20时和18日08时小雨发生时刻的探空曲线,图 5c为1月20日08时冻雨发生时刻的探空曲线)看到,三条曲线随高度变化极为相似,都具有“冷-暖-冷”温度层结结构和逆温层。这就印证了其他冬季降水相态发生时也可能具有与冻雨天气相似的垂直结构,仅以温度层结的分层和地面条件作为冻雨预报的判据很容易造成较大空报率。

|

图 5 2008年1月13日20时(a;小雨)、18日08时(b;小雨)和20日08时(c;冻雨)长沙探空站温度曲线 Fig. 5 Temperature profiles from Changsha sounding station at (a) 20:00 BT (light rain) 13, (b) 08:00 BT (light rain) 18 and (c) 08:00 BT (freezing rain) 20 January 2008. |

为了减少冻雨的空报率,就需要在现有研究的基础上找出更加合适的冻雨预报判据。从图 5中看到,冻雨与其他降水相态的探空曲线还是存在细微差别的。这种差别是否能够作为冻雨预报的依据呢?鉴于常规探空资料较难满足对其进一步研究的需要,本文利用NCEP再分析资料,采用WRF中小尺度数值模式对2008年初冻雨过程进行模拟,同时结合地面观测站资料,对该过程中冻雨站上空的温度场作更为细致研究。

3 温度层结的模拟分析根据第1.1节中模拟方案所得到的模拟数据,分析2008年初中国南方实况冻雨站上空温度场空间特征。分析内容包括:地面冷层冷中心温度(简称冷层温度)及其所在高度(简称冷心高度);暖层暖中心温度(简称暖层温度)及其所在高度(简称暖心高度);逆温层厚度和强度。对于逆温层强度,分别以逆温差和逆温梯度来描述,逆温差为暖心温度与冷心温度之差,逆温梯度为逆温差被逆温层厚度所除之商。

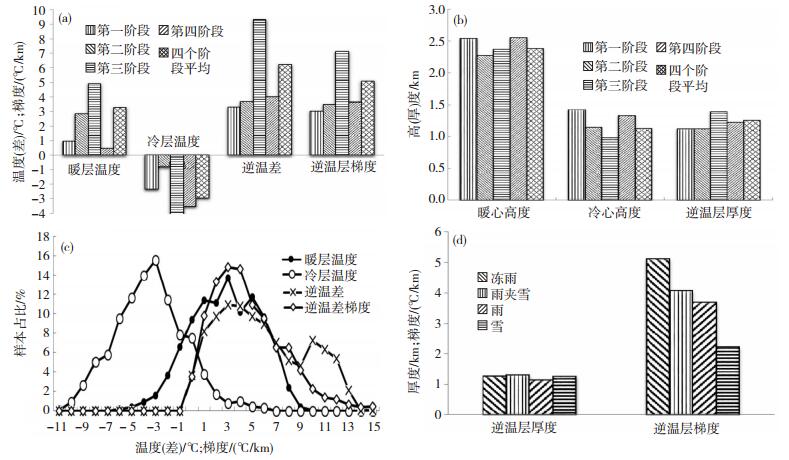

图 6a、b给出了2008年初中国南方整个低温雨雪过程以及1月13—15日、1月18—20日、1月25—27日、1月30日—2月1日四个冻雨阶段模拟的层结特征量平均值。从中看到,整个过程的冷、暖心平均温度和平均高度分别约为-3 ℃、3 ℃、1.2 km和2.4 km,逆温差约6 ℃,逆温层厚度为1.3 km,逆温梯度约5 ℃/km。四个冻雨阶段中,第三阶段暖层平均温度最高,冷层平均温度最低,其逆温差、逆温梯度和逆温层厚度也最大,且都远超过其平均值。实际上,在整个冻雨过程中第三阶段的冻雨强度也是最大的,其灾情也最重。由此可见,这几个特征量都与冻雨天气的发生及强度有一定的关系。漆梁波等[27]研究发现,通过冷暖层温度和厚度作为判据对冻雨的判别效果并不好,其TS评分仅为0.25左右。而且,冻雨天气由于发生的物理机制不同,有可能出现暖层温度小于等于0 ℃的情况(冰相机制)[21-24]。所以,对于这种情况,就无法确定冷暖层的厚度,更无法直接通过冷暖层温度区别冻雨与其他降水相态,因为冷暖层高度往往也与影响系统和地形有关。

|

图 6 2008年初中国南方整个雨雪冰冻过程以及四个冻雨阶段(1月13—15日、1月18—20日、1月25—27日、1月30日—2月1日)模拟的温度层结特征 (a)冷暖层温度、逆温层温差和逆温梯度;(b)冷暖心高度和逆温厚度;(c)各特征值区间冻雨站数占其总站数的百分比;(d)冻雨、雪、雨和雨夹雪四种降水相态的逆温层特征 Fig. 6 Simulated temperature stratifications for the whole freezing process and the four stages, namely, between January 13 and 15, January 18 and 20, January 25 and 27, and January 30 and February 1 in 2008 over southern China in the beginning of 2008. (a) Cold and warm layer temperature, inversion temperature difference and inverse temperature gradient, (b) height of the center of the cold and warm layer and inversion thickness, (c) percentage of freezing station numbers in each eigenvalue interval, and (d) inversion layer characteristics of different precipitation phases (freezing rain, snow, rain and sleet) in winter. |

图 6c为2008年初中国南方地区低温雨雪过程冻雨站各层温度和逆温层特征值在各区间所占样本的百分比,图中逆温差曲线出现2个峰值,并没有像逆温梯度值一样集中在固定的区间。由冻雨与其他相态降水的逆温层特征对比(图 6d)看,逆温梯度存在明显差别,冻雨发生时的逆温梯度最大,其次为雨夹雪和雨,降雪时最小;而逆温层厚度则无明显差别。综合上述结果不难发现,选取逆温梯度作为特征量区别冻雨与冬季其他相态降水更合适。

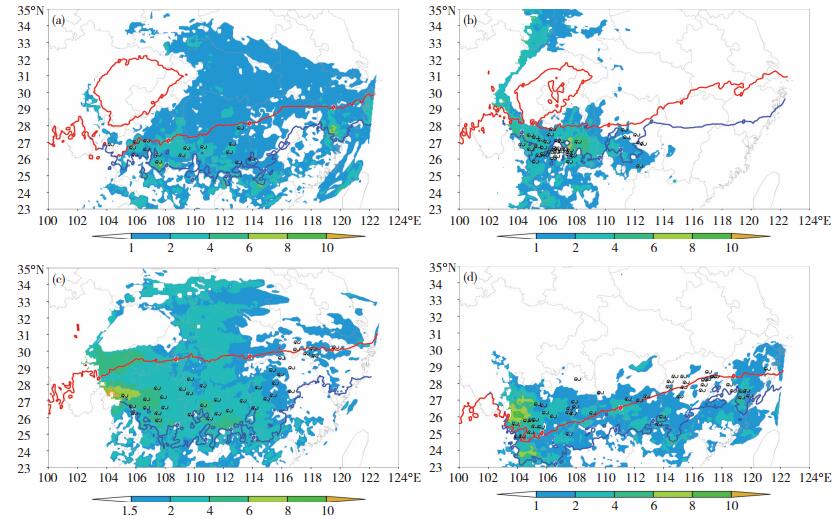

为了检验逆温区和逆温梯度区对冻雨预报的指示性,图 7给出2008年1月14日02时、1月19日08时、1月25日20时和2月1日08时模拟的逆温区、逆温梯度和冻雨实际发生区对比图(为便于计算,逆温梯度为逆温差与暖、冷层温度所在垂直坐标层之差的商)。从中看到,该过程中逆温区比实际冻雨范围要大得多,而在逆温区内逆温梯度大值区与实际观测的冻雨区基本重合,总体上逆温梯度值大约在1~2 ℃/层(即3~5 ℃/km),这进一步证明了此次过程中冻雨站上空垂直温度场具有较大的逆温梯度的明显特征。其中,图 7c和图 7d还显示,冻雨发生时的逆温梯度值在东西方向上存在一定差异,基本呈现出西高东低分布。

|

图 7 模拟的2008年1月14日02时(a)、1月19日08时(b)、1月25日20时(c)和2月1日08时(d)的逆温区(红蓝线线之间区域,红、蓝线分别为暖层和冷层温度0 ℃线)、逆温梯度(填色区,单位: ℃/层)与实况冻雨区(“   |

综上可知,2008年初中国南方冻雨过程中逆温梯度大值区(约1~2 ℃/层,即3~5 ℃/km)能较好表征冻雨区位置,且冻雨发生的逆温梯度值存在西高东低的差异,较大的逆温梯度是该过程冻雨有别于其他降水相态垂直温度场的一个较为明显的特征。

4 结论与讨论本文利用常规气象观测资料、加密气象观测资料和NCEP再分析资料,结合WRF中尺度模式对2008年初中国南方冻雨过程的数值模拟结果,对冻雨发生的地面及空间温度场层结特征进行了分析。主要结论如下:

(1) 该过程中,冻雨出现的地面温度区间较为集中,一般在-3~1 ℃之间,其中-1~0 ℃所占样本百分比最大;雨加雪的温度区间跨度较冻雨的大;降雪的温度区间跨度是四种相态中最大的;降雨只在地面温度大于-2 ℃的情况下出现,主要出现于2 ℃以上。冻雨仅在温度露点差小于4 ℃的情况下出现,温度露点差越小,冻雨越容易出现。冻雨与其他降水相态的地面特征值区间存在重合,层结结构与逆温区中其他降水相态也较为相近,仅通过地面条件和有无“冷-暖-冷”层结结构来预报冻雨很可能造成较高的空报率。

(2) 该过程中冷、暖层平均温度分别约为-3 ℃和3 ℃,其对应的平均高度分别约为1.2 km和2.4 km,逆温层温差约6 ℃,厚度1.3 km,逆温梯度约5 ℃/km。逆温梯度大值区(约1~2 ℃/层或3~5 ℃/km)能较好表征该过程冻雨区位置,且冻雨发生的逆温梯度值存在西高东低的差异,较大的逆温梯度是该过程中冻雨有别于其他降水相态垂直温度场的明显特征。

本文通过对2008年初我国南方地区雨雪冰冻天气过程中冻雨区的研究,揭示了冻雨有别于其他降水相态的若干较为明显特征,其中,冻雨天气样本主要出现在山地和高原地区,尚不能确定平原地区的冻雨在气象特征上是否与山地和高原地区的不同,这还有待于进一步做统计分类研究;同时,我国冻雨发生具有明显的地域特点,其温度层结特征,不同地区存在一定差异,不同省份以及不同地形和下垫面条件下,冻雨与其他降水相态的地面温度值区间、层结结构与逆温强度等特征究竟存在怎样的差异,也需要在今后开展更为细致的研究。

| [1] |

马宗晋. 2008年华南雪雨冰冻巨灾的反思[J]. 自然灾害学报, 2009, 18(2): 1-3. DOI:10.3969/j.issn.1004-4574.2009.02.001 |

| [2] |

胡爱军. 论气象灾害综合风险防范模式——2008年中国南方低温雨雪冰冻灾害的反思[J]. 地理科学进展, 2010, 29(2): 159-165. |

| [3] |

曾明剑, 陆维松, 梁信忠, 等. 2008年初中国南方持续性冰冻雨雪灾害形成的温度场结构分析[J]. 气象学报, 2008, 66(6): 1043-1052. DOI:10.3321/j.issn:0577-6619.2008.06.017 |

| [4] |

Root C J. Ice storm in Illinois[J]. Mon Wea Rev, 1912, 40(3): 373-384. DOI:10.1175/1520-0493(1912)40<373:ISII>2.0.CO;2 |

| [5] |

Houston T G, Changnon S A. Freezing rain events: a major weather hazard in the conterminous US[J]. Natural Hazards, 2007, 40(2): 485-494. DOI:10.1007/s11069-006-9006-0 |

| [6] |

Lamb H H. Two way relationship between snow or ice limit and 1000-500 mb thickness in the overlying atmosphere[J]. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 1955, 81(348): 172-189. DOI:10.1002/(ISSN)1477-870X |

| [7] |

Lowndes C A S, Beynon A, Hawson C L. An assessment of the usefulness of some snow predictors[J]. Meteor Mag, 1974. |

| [8] |

Bocchieri J R. A new operational system for forecasting precipitation type[J]. Mon Wea Rev, 1979, 107: 637-649. DOI:10.1175/1520-0493(1979)107<0637:ANOSFF>2.0.CO;2 |

| [9] |

Bocchieri J R. The objective use of upper air soundings to specify precipitation type[J]. Mon Wea Rev, 2009, 108(5): 596-603. |

| [10] |

Bocchieri J R, Maglaras G J. An improved operational system for forecasting precipitation type[J]. Mon Wea Rev, 2009, 111: 405-419. |

| [11] |

何玉龙, 黄建菲, 吉廷艳. 贵阳降雪和凝冻天气的大气层结特征[J]. 贵州气象, 2007, 31(4): 12-13. DOI:10.3969/j.issn.1003-6598.2007.04.004 |

| [12] |

王东海, 柳崇健, 刘英, 等. 2008年1月中国南方低温雨雪冰冻天气特征及其天气动力学成因的初步分析[J]. 气象学报, 2008, 6(3): 405-422. DOI:10.3321/j.issn:0577-6619.2008.03.011 |

| [13] |

吕胜辉, 王积国, 邱菊. 天津机场地区冻雨天气分析[J]. 气象科技, 2004, 32(6): 456-460. DOI:10.3969/j.issn.1671-6345.2004.06.015 |

| [14] |

郑婧, 许爱华, 许彬. 江西省冻雨垂直温度层结分析及预报[J]. 气象与环境学报, 2014, 30(4): 49-56. |

| [15] |

陶玥, 李宏宇, 刘卫国. 南方不同类型冰冻天气的大气层结和云物理特征研究[J]. 高原气象, 2013, 32(2): 501-518. |

| [16] |

赵思雄, 孙建华. 2008年初南方雨雪冰冻天气的环流场与多尺度特征[J]. 气候与环境研究, 2008, 13(4): 351-367. |

| [17] |

孙建华, 赵思雄. 2008年初南方雨雪冰冻灾害天气静止锋与层结结构分析[J]. 气候与环境研究, 2008, 13(4): 368-384. |

| [18] |

汪秀清, 杨雪艳, 陈长胜, 等. 长春市强冰雪冻害天气系统及物理量特征[J]. 地理科学, 2006, 26(3): 264-268. |

| [19] |

许爱华, 刘波, 郑婧, 等. 江西冻雨气候特征分析及频发地带成因探讨[J]. 暴雨灾害, 2011, 30(1): 8-12. |

| [20] |

许炳南. 贵州冬季凝冻预测信号和预测模型研究[J]. 贵州气象, 2001, 25(4): 3-6. DOI:10.3969/j.issn.1003-6598.2001.04.001 |

| [21] |

王华军, 刘熙明, 吴琼, 等. 基于探空资料的江西典型冻雨天气过程垂直结构分析[J]. 气象与减灾研究, 2010, 32(1): 40-45. DOI:10.3969/j.issn.1007-9033.2010.01.007 |

| [22] |

杜小玲, 高守亭, 许可, 等. 中高纬阻塞环流背景下贵州强冻雨特征及概念模型研究[J]. 暴雨灾害, 2012, 31(1): 15-22. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2012.01.003 |

| [23] |

马晓刚, 曲晓波, 李月安, 等. 冻雨落区基本概念模型的研究与建立[J]. 气象, 2010, 36(9): 68-73. |

| [24] |

欧建军, 周毓荃, 杨棋, 等. 我国冻雨时空分布及温湿结构特征分析[J]. 高原气象, 2011, 30(3): 692-699. |

| [25] |

牛俊丽, 闫之辉. WRF模式微物理方案对强降水预报的影响[J]. 科技信息, 2007(23): 17-20. |

| [26] |

江杨, 何志新, 周昆, 等. 安徽地区山地与平原冻雨天气成因及特征分析[J]. 气象与环境学报, 2016, 32(2): 11-17. |

| [27] |

漆梁波, 张瑛. 中国东部地区冬季降水相态的识别判据研究[J]. 气象, 2012, 38(1): 96-102. |

2017, Vol. 36

2017, Vol. 36