暴雨既是长持续时间降水的累积效应,也可由短时强降水造成;相较前者,后者具有短时雨量大、突发性强、持续时间短、局地性强等特点。中国气象局规定,日降雨量不低于50 mm为暴雨,不低于100 mm为大暴雨,不低于250 mm (旧标准为200 mm)为特大暴雨。我国的暴雨过程尤其是极端强降水过程常伴有强的短时强降水天气,如2012年7月21日与2016年7月20日河北和北京、2017年5月7日广州、7月13日吉林的极端强降水过程,往往会造成严重经济损失和人员伤亡[1-3]。短时强降水多是在有利的大尺度环境条件下由中小尺度天气系统直接产生。短时和临近时效的强降水预报可借助遥感手段和快速同化更新数值模式制作[4]。但受限于目前数值预报模式的发展水平和中小尺度天气的可预报性,一直以来,长时效业务预报均基于环境条件分析给出[5-8]。

我国时常遭受雷暴大风、冰雹、龙卷和短时强降水等多种强对流天气侵袭[9-12],其中,短时强降水最为常见[13]。陶诗言[1]分析我国暴雨和高强度短时强降水的物理成因指出,对短时期(1 h以内)的暴雨,必须考虑大气中水汽量的多少、大气层结条件和风场的水平辐合条件。王丛梅等[14]研究河北一次极端短时强降水的成因显示,有利的大尺度环境条件是产生高强度短时强降水的重要原因。Brooks等[15]在详细分析强对流风暴(能产生直径5 cm以上冰雹或33.3 m·s-1阵性大风或F2级以上龙卷)环境的基础上,对比美国和欧洲的强对流环境发现[16],不同地区间类似的强对流天气现象的环境条件也存在显著差别。Zheng等[17]研究发现,与美国大平原地区的强对流发生环境条件相比,我国中东部的水汽条件更好。在我国短时强降水业务预报中,按整点时刻划分,小时降水量不低于20 mm即认为是一次短时强降水过程。尽管临近预报需要考虑小时雨强和降水可能的持续时间[18],但国家级短时强降水业务预报借鉴了美国强对流“配料法”的预报思路[5-6],即预报员根据大尺度环境条件,分析不同地区的水汽、热力与可能的触发抬升机制等环境特征,并综合预报经验,给出预报落区。对环境特征具有表征意义的物理量的筛选和客观阈值的确定是这一思路的基础。因此,Tian等[19]给出了可用于我国强度不小于20 mm·h-1的短时强降水预报的关键物理量及其阈值。随着预报服务需求不断增长和预报内容日趋精细化,针对20 mm·h-1短时强降水的预报已不能完全满足业务需要:一是20 mm·h-1的阈值对华北、黄淮等地较为合适,但对华南等区域明显偏低[20];二是对更强级别的短时强降水,如50 mm·h-1或80 mm·h-1,前述基于“配料法”的短时强降水预报方法是否仍适用,则需要由相关环境物理量的统计结果给出。

本文是Tian等[19]工作的延续,在短时强降水小时降水量等级划分的基础上,结合NCEP (National Centers for Environmental Prediction)最终分析资料,分析了多个用于表征环境水汽、热力和触发抬升条件的物理量特征及其概率密度分布,尝试给出对不同强度等级短时强降水具有指示意义的物理量分布特征及其阈值,期望能为开展分级短时强降水预报提供参考。

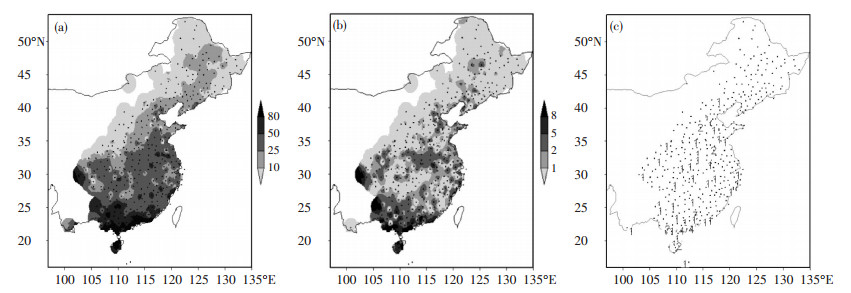

1 资料及处理方法 1.1 小时降水资料本文所用小时降水资料(年限2002—2009年)由国家气象信息中心质控后提供[21]。有关气候统计结果表明[13, 20, 22-23],较强小时降水主要集中在我国中东部低海拔地区和沿海地区。因此,本文主要使用我国中东部403个海拔1 000 m以下测站(图 1)5—9月的逐时资料。

|

图 1 2002—2009年我国中东部三类(a. A类;b. B类;c. C类)短时强降水次数(A类和B类用阴影表示;C类因次数较少,用数字标注)分布(黑色实心点表示气象观测站点) Fig. 1 Distribution of short-duration heavy rainfall frequency for (a) type A, (b) type B and (c) type C in the central and eastern China from 2002 to 2009. Type A and type B denoted by shaded while type C by numbers, and the black solid dots denote the locations of weather stations. |

在挑选短时强降水天气过程时,将超过20 mm·h-1的短时强降水划分为A类(20~49.9 mm·h-1)、B类(50~79.9 mm·h-1)、C类(不小于80 mm·h-1)三个等级,其中20 mm·h-1是中央气象台业务中规定的短时强降水天气的阈值下限;50 mm是日降水量达到暴雨阈值的下限,且我国中东部大部分地区5 a一遇小时降水量为50 mm左右[22];而超过80 mm·h-1的短时强降水发生频率极低,气候统计显示我国中东部较多测站50 a一遇小时降水量为80 mm左右[22-23]。据此,本文用50 mm·h-1界定级别更高的短时强降水,将超过80 mm·h-1的降水量作为更极端的短时强降水类型。

统计上述降水资料可知,A类、B类、C类短时强降水分别出现了12 425、720、68站次。总体而言,A类短时强降水次数(图 1a)自华南沿海向东北逐渐减少,其极大值(超过80次)出现在华南南部沿海,华中和四川盆地各有一超过50次的次大中心;B类短时强降水(图 1b)基本位于A类短时强降水高发区内,华南南部沿海次数最多,华中和四川盆地各有一超过5次的次高中心;C类短时强降水次数较少(图 1c),主要集中在华南南部沿海,其中广东发生次数最多的一个站点出现了7次。

虽然上述三类短时强降水发生次数差别很大,但出现高强度短时强降水次数较多的区域往往也易于出现低一级强度的短时强降水。如,华南地区出现C类短时强降水的次数相对较多,该区域同样也是B类和A类短时强降水的高发区。针对三类短时强降水,分别计算其在每个小时内和每个月份出现的总次数,除以该类短时强降水的总样本数,得到三类短时强降水相对频率的月、日变化特征。

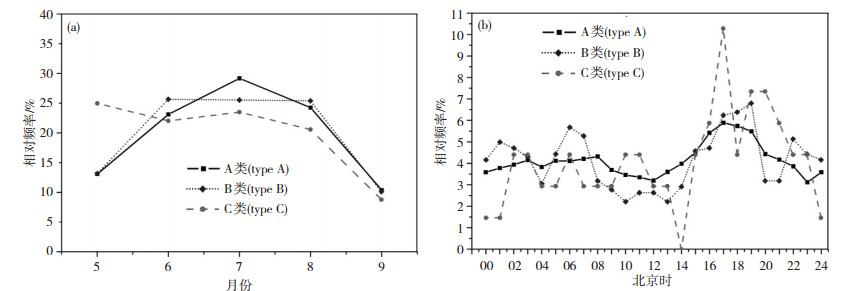

三类短时强降水相对频率逐月变化显示(图 2a),总计超过80%的A类短时强降水出现在6—8月,尤以7月为多,约30%的A类短时强降水出现在此月,随时间向前和向后推移,其相对频率均逐渐减少,6月和8月均约占25%;B类短时强降水主要集中在6—8月(总计约占75%),且每月所占比例相当,均约为25%;C类短时强降水主要发生在5—8月,5月居多,随着时间推移呈逐渐减少趋势,但其6—8月的差别并不显著,这不同于A类和B类短时强降水。三类短时强降水相对频率的日变化显示(图 2b),尽管其相对频率均在午后16—20时(北京时,下同)达到峰值,但A类短时强降水在凌晨有一个不太显著的次峰,中午12时前后和夜间00时前后为波谷。B类和C类短时强降水整体上与A类一致,午后16—20时达到峰值,但其次峰值与A类短时强降水相比并不特别显著。

|

图 2 我国中东部A、B、C三类短时强降水相对频率(单位: %)的月变化(a)和日变化(b) Fig. 2 (a) Monthly and (b) diurnal variations of relative frequency (unit:%) for type A, type B and type C short-duration heavy rainfall in the central and eastern China. |

各种强度的短时强降水在一天中各时段均有可能出现(图 2b),且以午后最集中,实况探空资料一天中只有08时和20时才有,且探空站点分布稀疏,考虑对流天气出现前后数小时内的环境才具有代表性[24-25],因此本文对物理量进行分析时使用模式分析资料而非实况探空资料。模式分析资料具有时空分辨率高、质量较可靠、易获取等优势。参考Tian等[19]使用NCEP最终分析资料对短时强降水环境参数特征的分析,本文统计分析的物理量包括大气可降水量(TPW)、最优抬升指数(BLI)、K指数(K)、最佳对流有效位能(BCAPE)、散度(DIV)和垂直风切变(SHR),统计同样基于2002—2009年5月1日—9月30日一天四次(02、08、14、20时)的NCEP 1°×1°最终分析资料。

大气可降水量(TPW)和不同层次的比湿均可用于刻画大气水汽条件。Liu[26]的研究表明,TPW和近地表比湿之间有非常好的近似线性关系。Tian等[19]和田付友等[27]的研究显示,TPW对短时强降水的指示意义要好于比湿,因此本文主要用TPW表征大气的水汽条件。可以用来表征大气层结稳定条件的物理量有多个,其中,最优抬升指数(BLI)和K指数对短时强降水的指示意义优于总指数和850 hPa与500 hPa的温差[19]。对流有效位能(CAPE)是指探空曲线图上自由对流高度到平衡高度间的层结曲线和状态曲线所围成的面积,往往用于指示可能出现的对流的强弱程度。

1.3 实况与模式资料的匹配由于降水观测资料为离散站点的逐小时记录,NCEP最终分析资料为每日4次的1°×1°格点场分布,本文以NCEP最终分析资料的4个时次为时间中心,将24个时次的小时降水资料分为四组,将每组6个小时降水记录中的最大值作为与分析资料对应的小时降水。站点物理量值则通过双线性插值得到。通过以上处理,得到的A、B、C三类短时强降水样本数分别为10 662、722、65站次,与原始记录数相比,A类样本量有所减少,B类和C类样本量基本不变。基于这些样本数据,统计分析各特征物理量分布。

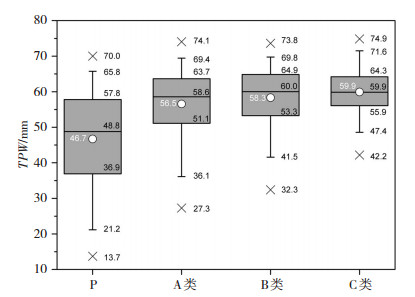

2 结果与分析 2.1 水汽条件有研究表明[19],99%的短时强降水均出现在TPW超过28 mm的水汽环境中。这一结果与我国中东部A类短时强降水的相应阈值(27.3 mm)基本一致(图 3)。为便于比对,图 3中也给出了普通降水(0.1~19.9 mm·h-1,记为P)的统计结果。

|

图 3 我国中东部A、B、C三类短时强降水与普通小时降水(P)的大气可降水量(TPW)箱线图 (最下端和最上端的“×”分别表示第1和第99百分位;下端和上端的短横线分别表示第5和第95百分位点;箱子表示有50%的该类事件出现在这一范围内;箱子自下而上的三条横线分别表示第25、第50和第75百分位;白色圆点为均值。P、A、B和C所表示的小时雨强分别为0.1~19.9、20.0~ 49.9、50.0~79.9 mm·h-1和超过80.0 mm·h-1) Fig. 3 Boxplot of total precipitable water (TPW) for type A, type B and type C of short-duration heavy rainfall, and ordinary rainfall (P) in the central and eastern China. Symbols"×"located at the lower and upper positions represent the 1st and the 99th percentiles, respectively. Symbols"-"located at the lower and upper positions represent the 5th and the 95th percentiles, respectively. Boxes denote scope of 50% of the events emerged. Three horizontal lines from lower to upper positions in the box denote the 25th, the 50th and the 75th percentiles, respectively. White dots represent the average values. Symbols"P", "A", "B" and "C"represent the hourly rainfall intensities of 0.1-19.9, 20.0-49.9, 50.0-79.9 mm·h-1 and those exceeding 80.0 mm·h-1, respectively. |

图 3表明,不同强度短时强降水的TPW分布统计结果差异显著,同一百分位点的TPW值随小时雨量增大而增大,因此TPW对三类短时强降水具有一定的指示意义。95%的A类、B类和C类短时强降水分别出现在TPW大于36.1 mm、41.5 mm、47.4 mm的环境中。当TPW小于27.3 mm (32.2 mm)时,可以不考虑A类(B类)短时强降水出现的可能性,而C类短时强降水出现则至少需要42.2 mm的TPW环境。因此,各类短时强降水发生所必需的水汽条件差异显著。

三类短时强降水的TPW中值均接近60 mm,属于非常潮湿的大气环境。由于TPW达到此值时普通降水的发生比例小于25%且无降水天气比例远小于25%,这接近大于等于20 mm·h-1短时强降水发生的充分条件[19]。从图 3中还可看到,超过50%的三类短时强降水均出现在TPW超过60 mm的非常潮湿的大气环境中,这是非常有利于三类短时强降水发生的水汽条件。

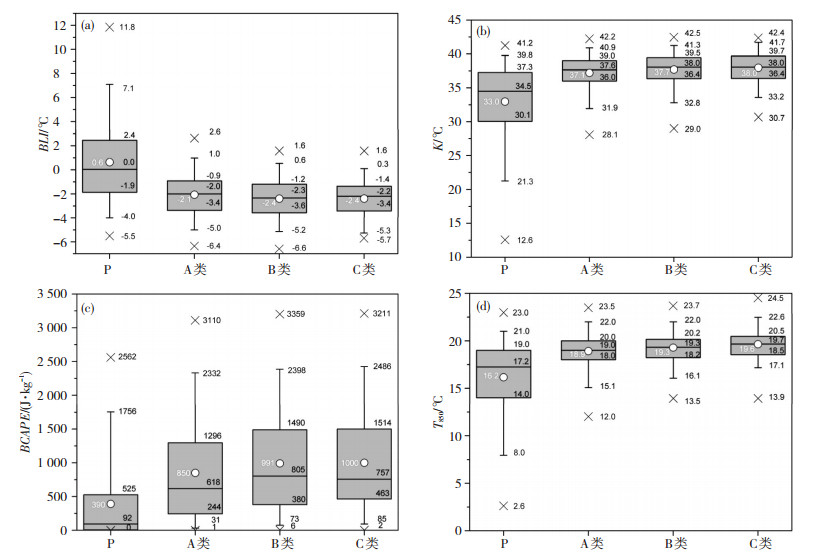

2.2 热力和能量条件统计结果表明,我国中东部超过75%的三类短时强降水均出现在有利的静力不稳定环境中,但不同级别短时强降水同一个百分位点的相应BLI值较为接近(图 4a),即有利于C类短时强降水的热力条件同时也利于A类和B类短时强降水,因此BLI不能用于显著区分三类短时强降水的热力不稳定条件。K指数对三类短时强降水热力不稳定条件的区分能力与BLI类似(图 4b),除第一百分位点外,三类短时强降水同一百分位点的K指数差别均不到1 ℃,表明K指数也不能显著识别有利于更大级别小时降水的环境。

|

图 4 我国中东部A、B、C三类短时强降水与普通小时降水(P)的最优抬升指数(BLI) (a)、K指数(K) (b)、最佳对流有效位能(BCAPE) (c)和850 hPa温度(T850) (d)箱线图(图例说明同图 3) Fig. 4 Same as Fig. 3 except for (a) best lifting index (BLI), (b) K index (K), (c) best available potential energy (BCAPE) and (d) 850 hPa temperature (T850) for type A, type B and type C of short-duration heavy rainfall, and ordinary rainfall (P) in the central and eastern China. |

与普通降水相比,几乎所有短时强降水均需要一定的BCAPE (图 4c)。超过75%的短时强降水出现在BCAPE超过200 J·kg-1以上的环境中,但超过75%的短时强降水发生时相应的BCAPE值不超过1 500 J·kg-1,这是非常有利于短时强降水天气的BCAPE阈值区间(后文将对此给出物理解释)。A类和B类短时强降水同一百分位点所对应的BCAPE随雨强增大而增大,这可能与不同级别短时强降水所需能量条件不同有关,虽然差别并不显著,但BCAPE对A类和B类短时强降水的区分能力较大。从对TPW和环境热力条件具有重要影响的850 hPa温度分布看(图 4d),虽然三类短时强降水所对应的低层温度也较为接近,但更大级别的短时强降水同一百分位点的850 hPa温度也随小时雨量增大呈增加趋势。

以上对水汽和不稳定条件的分析表明,虽然难以直接通过这些物理量的分布找到完全区分不同级别短时强降水天气的阈值,但其分布上不同级别短时强降水天气所需的必要的水汽和不稳定条件差异较明显,短时强降水量值越大,其所需的水汽、850 hPa温度和BCAPE值就越高、BLI值越低,这为预报不同级别短时强降水天气提供了必要的消空条件,从而有利于提高对该类天气的预报能力。需要指出的是,统计结果也表明并非高BCAPE值就一定有利于短时强降水天气,有利于短时强降水天气的BCAPE值具有一定的阈值区间,通常小于1 500 J·kg-1 (图 4c)。已有文献(如文献[15])中的统计结果表明,CAPE值越大(通常大于1 000 J·kg-1),再配合强的垂直风切变条件,就越有利于发生风雹类强对流天气。

上述物理量统计特征能从短时强降水的产生机理上来解释。短时强降水量值越大,所需凝结的大气中水汽就越多,这就要求大气必须有更多水汽;而大气中水汽的容纳能力与大气温度密切相关,大气层结温度越高,其对水汽容纳能力就越大,因此短时强降水量值越大所需要的大气温度也就越高。而暖湿大气的垂直温度递减率一般小于超级单体风暴环境大气的垂直温度递减率[15, 23],且大气中的水汽主要存在于对流层低层,低层大气抬升使得水汽凝结,凝结潜热释放一般是短时强降水天气的主要不稳定能量来源[28]。因此,较小的垂直温度递减率和低层丰富的水汽使得发生短时强降水天气的环境大气CAPE值具有一定的阈值区间,该区间上限不会很高(通常小于1 500 J·kg-1,见图 4c),下限通常超过200 J·kg-1。

由于水汽和不稳定条件仅是产生短时强降水天气的必要而非充分条件,小时雨量的大小还与抬升条件、云中微物理过程、分钟雨量大小、持续时间等密切相关,因此不可能仅依靠水汽和不稳定条件来完全区分小时雨量大小。图 4中统计结果的意义在于,小时雨量越强,其所需要的水汽和不稳定条件就越强;但反过来说水汽和不稳定条件越强,产生的小时雨量越大,就不一定正确,因为小时雨量还与前述其它条件密切相关,且强的短时强降水天气也往往同时伴有弱降水,这从预报经验和气候统计结果上都已证实。

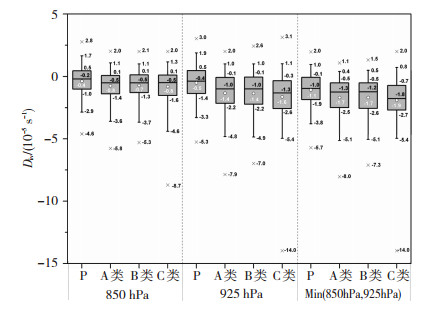

2.3 低层抬升触发条件抬升触发是对流天气出现的必要条件之一,尽管这种条件较为复杂且多样,并经常以多尺度相互作用的方式呈现[29]。有研究指出[19],与无降水和普通降水相比,短时强降水往往出现在更有利的低层抬升触发动力环境中。对不同级别的短时强降水,850 hPa散度统计结果显示,接近75%的短时强降水均出现在有利的大尺度辐合抬升环境中,若以925 hPa散度为标准,这一比例则超过75% (图 5)。

|

图 5 我国中东部A、B、C三类短时强降水与普通小时降水(P)的850 hPa、925 hPa散度(Div)以及取同一站点同一时刻850 hPa和925 hPa散度最小值(Min(850 hPa, 925 hPa))的箱线图(图例说明同图 3) Fig. 5 Same as Fig. 3 except for divergence (Div) at 850 hPa and925 hPa, and that obtaining the minimum (Min(850 hPa, 925 hPa)) of the two pressure layers for type A, type B and type C of short-duration heavy rainfall, and ordinary rainfall (P) in the central and eastern China. |

此外,850 hPa散度还显示,A类和B类短时强降水同一百分位点的散度值几乎相同,但C类与B类短时强降水相比,前者同一百分位点的散度值与后者持平或略小于后者,表明与A类和B类短时强降水相比,C类短时强降水往往出现在略微偏强的850 hPa动力抬升环境条件中,尽管这种差别并不显著。925 hPa散度与850 hPa散度类似,但在个别百分位点的区分度要好于850 hPa散度,表明这种大尺度动力方面的抬升在925 hPa的差别更明显一些。但通过取850 hPa和925 hPa散度的最小值也并未得到不同级别短时强降水间具有显著差异的结果,这表明850 hPa和925 hPa的辐合抬升对于短时强降水天气的发生具有同等重要性。需要指出的是,从一些极端短时强降水个例看,发生在暖区的对流性强降水的触发通常与一些中小尺度的抬升条件密切相关,如2012年7月21日北京极端强降水过程,这些中小尺度触发的抬升条件并不能从本文使用的分辨率较低的NCEP最终分析资料中得到体现。

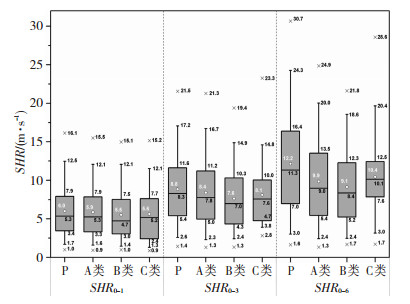

2.4 垂直风切变条件Weisman等[30]通过数值模拟表明,垂直风切变可以决定对流风暴的类型,即超级单体风暴、多单体风暴或长生命史对流系统等。Market等[31]基于多种资料的降水环境条件分析再次确认,降水效率受限于垂直风切变、云底水汽和对流抑制能量等多个条件,因此垂直风切变可能对不同级别的短时强降水天气具有不同影响。然而,本文结果显示,我国中东部不同强度小时降水同一百分位点的0—1 km垂直风切变基本相同(图 6),个别百分位点的垂直风切变甚至随小时雨量增大而减小,表明0—1 km垂直风切变对小时雨量无指示意义。0—3 km垂直风切变显示,超过中值部分的同一百分位点的垂直风切变随小时雨量增大而减小,而低于中值部分的百分位点的垂直风切变随小时雨量增大而增大,其表现甚至不如0—1 km垂直风切变。0—6 km垂直风切变对不同级别短时强降水的区分度仍不显著,尽管与A类相比C类短时强降水出现时的0—6 km垂直风切变要略大,但与B类短时强降水相比并不显著。丁一汇[29]指出,我国暴雨一般发生在较弱垂直风切变环境下,而强风暴发生在较强环境垂直风切变条件下。垂直风切变对不同级别小时降雨量的指示意义不显著,且我国暴雨多伴随短时强降水,这与我国暴雨一般发生在较弱垂直风切变环境下的研究结论[29]有一定的一致性。

|

图 6 我国中东部A、B、C三类短时强降水与普通小时降水(P)的0—1 km、0—3 km、0—6 km垂直风切变(SHR0-1、SHR0-3、SHR0-6)箱线图(图例说明同图 3) Fig. 6 Same as Fig. 3 except for 0-1 km, 0-3 km, and 0-6 km vertical wind shears (SHR0-1, SHR0-3, and SHR0-6) for type A, type B and type C of short-duration heavy rainfall, and ordinary rainfall (P) in the central and eastern China. |

强对流系统往往在有利的环境条件下触发、维持和发展,可用环境的热力、水汽、动力和垂直风切变及其相互作用等来表征[32]。Brooks等[15]在分析对流有效位能和0—6 km垂直风切变的关系时,拟合出了一条用于区分强烈和非强烈对流天气环境的直线。因此,本文对不同级别短时强降水天气不同物理量之间的概率密度分析如下。

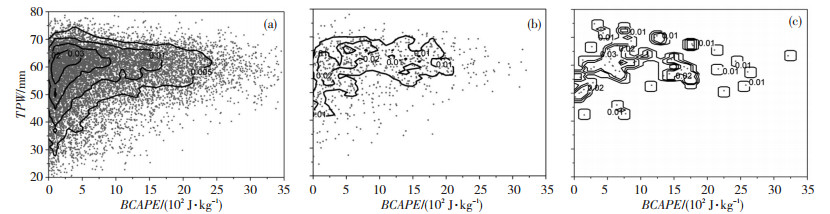

TPW和BCAPE相应的散点图及其概率密度分布(图 7)显示,A类短时强降水的TPW和BCAPE概率密度大值区呈三角形,高概率密度大值区所对应的TPW大致在40~70 mm之间,而其最大值则大致在TPW为60 mm时,并随BCAPE增大而逐渐减小,这与不低于60 mm的TPW是接近普通短时强降水发生的充分条件[19]基本一致。B类短时强降水的TPW和BCAPE概率密度大值区位于A类短时强降水的高概率密度区内,高概率密度区域范围所对应的TPW大致在55~ 70 mm之间,中心位置在TPW = 60 mm、BCAPE = 500 J·kg-1处,越接近中心位置概率密度越高。C类短时强降水的TPW和BCAPE高概率密度大值却显著地分为两个,一个位于A类短时强降水的高概率密度区域内,并部分与B类短时强降水的高概率密度区重叠,另一个对应B类短时强降水的较小高概率密度区,位置在TPW = 60 mm、BCAPE=1 500 J·kg-1处,表明当TPW达到60 mm时,BCAPE在500 J·kg-1与1 500 J·kg-1时,云团的降水效率较高,有利极端短时强降水出现。

|

图 7 我国中东部三类(a. A类;b. B类;c. C类)短时强降水的大气可降水量(TPW)和最佳对流有效位能(BCAPE)散点图及其概率密度(黑实线,单位: mm·J·kg-1)分布 Fig. 7 Scatter plots and frequency densities (black solid lines, unit: mm·J·kg-1) of total precipitable water (TPW) vs. best available potential energy (BCAPE) for (a) type A, (b) type B and (c) type C of short-duration heavy rainfall in the central and eastern China. |

Kirkpatrick等[33]基于高分辨率理想云模式的研究表明,当环境TPW为30 mm时,对流云团的降水效率与CAPE无关,而当环境TPW逐渐增大到60 mm时,取CAPE为2 000 J·kg-1时将得到最大降水效率,此时无论CAPE增大或减小,所得到的降水效率均呈减少趋势。前述C类短时强降水在TPW = 60 mm、BCAPE = 1 500 J·kg-1附近的高概率密度中心与文献[33]中基于高分辨率理想云模式得出的结果接近。

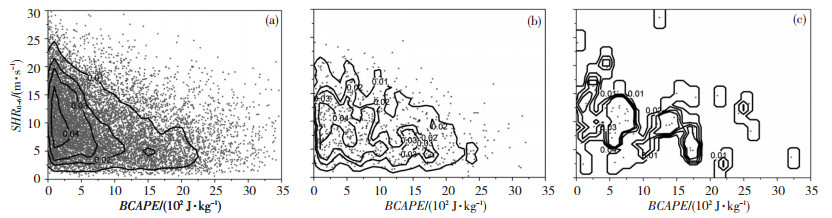

三种级别短时强降水的0—6 km垂直风切变和BCAPE的散点图显示了与TPW和BCAPE类似的分布,即与A类短时强降水相比,B类和C类短时强降水的0—6 km垂直风切变和BCAPE高概率密度区有两个(图 8c),一个与A类短时强降水的高概率密度区重合,中心位置大概位于0—6 km垂直风切变为10 m·s-1、BCAPE为500 J·kg-1的位置,另一个对应更高的BCAPE,但相应的0—6 km垂直风切变略小。图 8还表明,弱到中等的0—6 km垂直风切变有利于不同级别短时强降水天气发生发展,B类和C类短时强降水的高概率密度区主要位于0—6 km垂直风切变5~15 m·s-1范围。Weisman等[30]基于理想云模式的数值模拟分析显示,一种高效率的降水就出现在低CAPE和弱到中等垂直风切变环境下。

|

图 8 我国中东部三类(a. A类;b. B类;c. C类)短时强降水的0—6 km垂直风切变(SHR0-6)与最佳对流有效位能(BCAPE)的散点图及其概率密度(黑实线,单位: m·s-1·J·kg-1)分布 Fig. 8 Scatter plots and frequency densities (black solid lines, unit: m·s-1·J·kg-1) of 0-6 km vertical wind shear (SHR0-6) vs. best available potential energy (BCAPE) for (a) type A, (b) type B and (c) type C of short-duration heavy rainfall in the central and eastern China. |

TPW与0—6 km垂直风切变的概率密度分布显示(图略),三种级别短时强降水的TPW和0—6 km垂直风切变的高概率密度区均只有一个,对应的TPW值在60 mm附近,0—6 km垂直风切变值在5~15 m·s-1之间,这与图 7中给出的TPW相应的高概率密度区和图 8中给出的0—6 km垂直风切线相应的高概率密度区相一致。

本文统计结果尽管与Kirkpatrick等[33]理想模拟结果相比有一定差异,但当具备了一定的TPW和垂直风切变条件时,CAPE大小对短时强降水量值大小影响较显著,尤其是对C类短时强降水的作用可能存在两种明显机制。对于CAPE在1 500 J· kg-1附近的概率密度大值区较容易理解,即剧烈的对流过程中常伴有高的CAPE,而剧烈的对流不但利于雷暴大风和冰雹,同时会产生高强度的短时强降水。从云微物理机制看[34],高CAPE环境中,对流风暴低层的高CAPE使得水汽加速通过暖云层,减少了降雨形成过程中可以获得的水汽量,从而不利于高强度降水出现;与此同时,这一过程使得大量水汽进入对流风暴高层,从而利于冰相粒子和大冰雹形成。然而,对于CAPE在500 J·kg-1附近的概率密度大值区,可能与此类短时强降水多由暖云产生有关。对于暖云而言,中等强度而非极端强的CAPE更利于水汽冷凝形成雨滴[35]。暖云降水往往出现在中等强度的CAPE环境下,此时一般具备弱的垂直环境风切变条件和高的TPW,这会使夹卷和蒸发过程得到抑制,从而利于产生高效降水。此外,由于短时强降水通常具有下午和午夜两个峰值段(图 2b),我国C类短时强降水所对应的两个BCAPE高概率密度区是否与此也有一定关系,值得深入研究,但限于篇幅,本文未对其作详细分析。

3 结论与讨论基于2002—2009年5—9月我国中东部地区逐小时降水实况资料和一天四次NCEP最终分析资料,通过时空匹配得到三种强度级别短时强降水样本,分析了用于表征其环境大气水汽、热力和抬升触发等条件的物理量分布特征及多个不同物理意义变量间的关系,得出不同级别短时强降水的必要条件和不同物理量的高概率密度区间。本文的主要价值在于给出了不同级别短时强降水所需要的必要环境条件及不同物理量的高概率密度区。主要结论如下:

(1) 不同级别短时强降水所需水汽必要条件差异显著,TPW不小于27 mm、32 mm和42 mm是三种级别短时强降水发生的必要水汽条件。超过50%的三种级别短时强降水均出现在TPW超过60 mm的湿环境中,95%的A类(B类和C类)短时强降水出现在TPW超过36 mm (41 mm和47 mm)的环境中。

(2) 三种级别的短时强降水所需的环境条件较难通过热力、不稳定能量、低层动力抬升触发和垂直风切变等单一物理量进行区分。短时强降水量值越大,其所需的必要的大气温度和不稳定能量条件越高,这为预报不同级别短时强降水天气提供了必要的消空条件;850 hPa和925 hPa的辐合抬升对于短时强降水天气的发生可能具有同等重要性。

(3) 不同级别短时强降水的TPW、BCAPE以及0—6 km垂直风切变的概率密度分布显示,A类短时强降水的高概率密度TPW范围大致为40~70 mm,但B类和C类短时强降水高概率密度区域的TPW大致范围为55~70 mm,其区间下限显著大于A类短时强降水的。B类和C类短时强降水高概率密度的0—6 km垂直风切变值在5~15 m·s-1之间,表明强的短时强降水天气所需垂直风切变一般较弱。A类和B类短时强降水高概率密度的BCAPE阈值小于1 500 J·kg-1,但与BCAPE相关的C类短时强降水的高概率密度区有两个,其分别在500 J·kg-1和1 500 J·kg-1,可能与CAPE影响高级别短时强降水产生的两种机制有关。

以上这些结果表明,通过统计得到与不同级别短时强降水相关的物理量分布及其阈值,进而完全通过环境条件识别的方法来制作分级短时强降水预报的思路存在很大困难,但这符合业务预报实际。如在盛夏季节,TPW超过60 mm的区域可横跨江南华南,这些区域同时通常也会有较高的不稳定能量,往往也同时存在有低层偏南急流提供的较为有利的垂直风切变环境,但从此条件下发生的实际天气分布看,不同级别的短时强降水天气都有可能发生。因此,对于高级别的短时强降水,只分析其环境条件是不够的,更需要借助高时空分辨率资料分析抬升、云中微物理过程、分钟雨量和降水持续时间等其它条件。需要指出的是,本文所得到的结果主要针对我国中东部较大范围的短时强降水天气,未考虑局地天气的独特性和地形对降水的影响等因素。此外,与高时空分辨率资料相比,本文所使用的物理量时空分辨率均较低,也会对统计结果的代表性产生一定影响。

| [1] |

陶诗言. 中国之暴雨[M]. 北京: 科学出版社, 1980: 225.

|

| [2] |

曲晓波, 张涛, 刘鑫华, 等. 舟曲"8.8"特大山洪泥石流灾害气象成因分析[J]. 气象, 2010, 36(10): 102-105. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.10.017 |

| [3] |

方翀, 毛冬艳, 张小雯, 等. 2012年7月21日北京特大暴雨中尺度对流条件和特征初步分析[J]. 气象, 2012, 38(10): 1 278-1 287. |

| [4] |

Mueller C K, Saxen T S, Roberts R D, et al. NCAR auto-nowcast system[J]. Wea Forecasting, 2003, 18: 545-561. DOI:10.1175/1520-0434(2003)018<0545:NAS>2.0.CO;2 |

| [5] |

Miller R C. Notes on analysis and severe-storm forecasting procedures of the air force global weather central[M]. Air Weather Service (MAC), USA Air Force, Technical Report 200 (Rev), 1972: 183

|

| [6] |

McNulty R P. Severe and convective weather: A central region forecasting challenge[J]. Wea Forecasting, 1995, 10: 187-202. DOI:10.1175/1520-0434(1995)010<0187:SACWAC>2.0.CO;2 |

| [7] |

Bolton N, Elsom D M, Meaden G T. Forecasting tornadoes in the United Kingdom[J]. Atmos Res, 2003, 67-68: 53-72. DOI:10.1016/S0169-8095(03)00083-8 |

| [8] |

张小玲, 谌芸, 张涛. 对流天气预报中的环境场条件分析[J]. 气象学报, 2012, 70(4): 642-654. |

| [9] |

范雯杰, 俞小鼎. 中国龙卷的时空分布特征[J]. 气象, 2015, 41(7): 793-805. |

| [10] |

Meng Z Y, Yao D, Bai L Q, et al. Wind estimation around the shipwreck of Oriental Star based on field damage surveys and radar observations[J]. Sci Bull, 2016, 61(4): 330-337. DOI:10.1007/s11434-016-1005-2 |

| [11] |

郑永光, 田付友, 孟智勇, 等. 东方之星"客轮翻沉事件周边区域风灾现场调查与多尺度特征分析[J]. 气象, 2016, 42(1): 1-13. |

| [12] |

张小玲, 杨波, 朱文剑, 等. 2016年6月23日江苏阜宁EF4级龙卷天气分析[J]. 气象, 2016, 42(11): 1 304-1 314. |

| [13] |

陈炯, 郑永光, 张小玲, 等. 中国暖季短时强降水分布和日变化特征及其与中尺度对流系统日变化关系分析[J]. 气象学报, 2013, 71(3): 367-382. |

| [14] |

王丛梅, 俞小鼎. 2013年7月1日河北宁晋极端短时强降水成因研究[J]. 暴雨灾害, 2015, 34(2): 105-116. |

| [15] |

Brooks H E, Lee J W, Craven J P. The spatial distribution of severe thunderstorm and tornado environments from global reanalysis data[J]. Atmos Res, 2003, 67-68: 73-94. DOI:10.1016/S0169-8095(03)00045-0 |

| [16] |

Brooks H E. Proximity soundings for severe convection for Europe and the United States from reanalysis data[J]. Atmos Res, 2009, 93: 546-553. DOI:10.1016/j.atmosres.2008.10.005 |

| [17] |

Zheng L L, Sun J H, Zhang X L, et al. Organizational modes of mesoscale convective systems over central east China[J]. Wea Forecasting, 2013, 28: 1 081-1 098. DOI:10.1175/WAF-D-12-00088.1 |

| [18] |

俞小鼎. 短时强降水临近预报的思路和方法[J]. 暴雨灾害, 2013, 32(3): 202-209. |

| [19] |

Tian F Y, Zheng Y G, Zhang T, et al. Statistical characteristics of environmental parameters for warm season short-duration heavy rainfall over central and eastern China[J]. J Meteor Res, 2015, 29(3): 370-384. DOI:10.1007/s13351-014-4119-y |

| [20] |

田付友, 郑永光, 毛冬艳, 等. 基于Γ函数的暖季小时降水概率分布[J]. 气象, 2014, 40(7): 787-795. |

| [21] |

任芝花, 赵平, 张强, 等. 适用于全国自动站小时降水资料的质量控制方法[J]. 气象, 2010, 36(7): 123-132. |

| [22] |

李建, 宇如聪, 孙溦. 从小时尺度考察中国中东部极端降水的持续性和季节特征[J]. 气象学报, 2013, 71(4): 652-659. |

| [23] |

Zheng Y, Xue M, Li B, et al. Spatial characteristics of extreme rainfall over China with hourly through 24-hour accumulation periods based on national-level hourly rain gauge data[J]. Adv Atmos Sci, 2016, 33(11): 1 218-1 232. DOI:10.1007/s00376-016-6128-5 |

| [24] |

Rasmusen E N, Blanchard D O. A baseline climatology of sounding-derived supercell and tornado forecast parameters[J]. Wea Forecasting, 1998, 13: 1 148-1 164. DOI:10.1175/1520-0434(1998)013<1148:ABCOSD>2.0.CO;2 |

| [25] |

Craven J P, Brooks H E. Baseline climatology of sounding derived parameters associated with deep, moist convection[J]. Natl Wea Dig, 2004, 28: 13-24. |

| [26] |

Liu W T. Statistical relation between monthly mean precipitable water and surface-level humidity over global oceans[J]. Mon Wea Rev, 1986, 114: 1 591-1 602. DOI:10.1175/1520-0493(1986)114<1591:SRBMMP>2.0.CO;2 |

| [27] |

田付友, 郑永光, 张涛, 等. 短时强降水诊断物理量敏感性的点对面检验[J]. 应用气象学报, 2015, 26(4): 385-396. |

| [28] |

郑永光, 陶祖钰, 俞小鼎. 强对流天气预报的一些基本问题[J]. 气象, 2017, 43(6): 641-652. |

| [29] |

丁一汇. 高等天气学(第二版)[M]. 北京: 气象出版社, 2005: 585.

|

| [30] |

Weisman M L, Klemp J B. The dependence of numerically simulated convective storms on vertical wind shear and buoyancy[J]. Mon Wea Rev, 1982, 110: 504-520. DOI:10.1175/1520-0493(1982)110<0504:TDONSC>2.0.CO;2 |

| [31] |

Market P, Allen S. Precipitation efficiency of warm-season midwestern mesoscale convective systems[J]. Wea Forecasting, 2003, 18: 1 273-1 285. DOI:10.1175/1520-0434(2003)018<1273:PEOWMM>2.0.CO;2 |

| [32] |

Doswell Ⅲ C A, Bosart L F. Extratropical synoptic-scale processes and severe convection[M]. Severe Convective Storms (Editor Doswell Ⅲ), American Meteorological Society, 2001: 27-70

|

| [33] |

Kirkpatrick C, McCaul E W, Cohen C. Sensitivities of simulated convective storms to environmental CAPE[J]. Mon Wea Rev, 2011, 139: 3 514-3 532. DOI:10.1175/2011MWR3631.1 |

| [34] |

Young K C. Microphysical Processes in Clouds[M]. Oxford University Press, 1993: 427.

|

| [35] |

Davis R S. Flash flood forecast and detection methods[M]. Severe Convective Storms (Editor Doswell Ⅲ), American Meteorological Society, 2001: 481-525

|

2017, Vol. 36

2017, Vol. 36