2. 江苏省气象台,南京 210008;

3. 苏州市气象局,苏州 215000

2. Jiangsu Meteorological Observatory, Nanjing 210008;

3. Suzhou Meteorological Bureau, Suzhou 215000

热带气旋(TC)是我国东部沿海地区最严重的灾害性天气之一。低纬度地区位于TC正面袭击的主要区域,每年因TC造成的经济损失过亿。中纬度地区处于南下的冷空气和北上的TC易结合的地带,其影响系统多元化,物理机制复杂,降水预报具有一定的难度。近年来,北上的TC衰减后产生区域性暴雨的现象频发,灾害难防,逐渐引起重视。例如,0808号TC “凤凰”在登陆北上过程中逐渐减弱,于2008年8月1日在安徽停编后,24 h内造成滁河流域特大暴雨[1]。1211号TC“海葵”于2012年8月9日23时在安徽南部停编,造成10日江苏连云港响水地区特大暴雨,24 h累积降水量达487.4 mm [2]。1323号TC“菲特”于2013年10月7日在福建省减弱停编,造成8日江苏东南部、浙江东北部的区域性大暴雨,最大降水发生在浙江海宁,24 h累积降水量达330 mm。

多年来,有关TC衰减后产生强降水的研究已有一些基础[3]。蒋尚城等[4]在1981提出了“半热带天气系统”的概念,并指出对登陆北上减弱的TC所导致的特大暴雨这种特殊的天气变化,进一步开展对半热带天气系统的研究,或许是解决夏季大暴雨问题的一条适当途径。徐祥德等[5]研究指出,TC环境场斜压结构(锋面特征)可以显著地影响TC变性过程,从而引起TC变性涡旋加强及其暴雨增幅现象或TC衰减、消亡。雷小途和陈联寿[6]研究指出,气旋性切变的环境场中,TC向环境场输送能量,并激发和增强中纬度气旋性环流系统的发展,触发严重的灾害性天气。祁秀香等[7]利用高分辨率资料模拟分析了0601号TC登陆华南减弱并引发特大暴雨的过程,指出较强冷空气首先从对流层中层入侵TC环流系统,抑制动能制造和传输,是TC减弱及产生的暴雨不能长久维持的关键。罗聪等[8]对一次TC衰减远离后出现的暴雨及其成因展开分析,指出中尺度切变、辐合对强降水的发生时间和落区移动均有较好的指示作用。陈鹏等[9]对TC与冷空气影响下重庆一次大暴雨过程进行研究,指出TC“海鸥”减弱并演变成切变线,从而对副热带高压(以下简称副高)形成“挤压”,可将南海与孟加拉湾的暖湿气流及不稳定能量输送至降水区。陈见等[10]对TC“尤特”残留低涡造成广西特大暴雨的成因进行分析,指出“尤特”残留低涡后期向南移动过程中,与季风急流(季风涌)相遇获得潜热能,是造成残留低涡复苏并促使降水增幅的原因。以上研究对于认识TC衰减后降水再次加强的现象起到积极的作用,然而多数研究或侧重于TC衰减的环境场研究,或侧重于TC衰减造成暴雨个例的机理分析,而对TC衰减后造成的区域性暴雨气候特征以及相应的天气学环流背景的统计研究不够。本文通过统计全国1965—2013年TC登陆衰减成为热带低压(中心附近风力10.8 m·s-1)后24 h内发生的暴雨个例,开展气候特征分析及天气学环流形势分型研究,以期加深对此类暴雨天气的认识,为预报和服务提供一定的参考。

1 资料与方法 1.1 资料来源由于1965年气象卫星开始投入使用,TC资料较为准确和可靠,这对于提取TC降水尤为重要,故本文使用的TC资料范围为1965—2013年。采用的TC路径资料源于中国气象局的TC年鉴。日降水资料来源于国家气候中心1965—2000年全国740站和2001— 2013年全国2 521个站的降水资料。其中740站降水资料为逐日08时—08时(北京时,下同)的24 h降水量,2 521站资料为逐日4次(02、08、14和20时)的24 h降水量,降水量精度均为0.1 mm。天气学分型中所用到的形势场和物理量场均来源于FNL 1°×1°逐6 h分析资料,垂直方向上26层。

1.2 研究方法由于热带气旋降水通常由几个不连续的螺旋形雨带组成,基本上均是绕TC中心呈不对称状。因此,简单利用绕TC中心固定半径或变化半径画圆的方法,均不能精确测量TC降水量。针对TC降水资料难获取和不准确的弊端,2001年任福民[11]提出了一种识别TC降水的客观分离方法,2006年王咏梅等[12]又对此数值方法做了改进,使结果更为合理。客观分离方法[11]的简要步骤如下:首先,进行自然雨带分离,从降水场的结构分析入手,利用日降水资料,将降水场分为多个独立的雨带以及一些零星的降水台站;其次,进行TC雨带识别,根据这些雨带与TC中心之间的距离来确定并提取TC降水。需要说明的是,其中有2个重要参数: D0为绝对TC降水控制距离,所有与TC中心距离小于此值的降水均被定义为TC降水;D1为可能TC降水控制距离,对于TC与中纬度系统相互作用产生的可能TC雨带中的降水,只有当它与TC中心距离小于此值,才被定义为TC降水。客观方法的改进方案[12]在原方法的基础上,确定了将原方法中2个重要的参数(D0和D1)由固定参数调整为可变参数的方案思路,并最终确定了最佳改进方案。

本文定义相邻3个站点以上的暴雨为区域性暴雨,将TC衰减后24 h内产生的区域性暴雨简称为WTCR24 (以衰减成热带低压的当日算起,日降水量达到暴雨级别)。受日降水资料精度限制,使用最接近TC衰减时刻的24 h日降水资料来提取WTCR24降水量。2000年之前使用的日降水资料为逐日08—08时,若台风衰减发生在20时之前,WTCR24降水量用第一日08时至第二日08时的降水资料提取;若台风衰减发生在20时之后,WTCR24降水量则用第二日08时至第三日08时的降水资料提取。2000年之后使用的日降水资料为逐日4次,例如TC衰减发生在12时,WTCR24降水量则用第一日14时至第二日14时的24 h降水资料提取。文中还统计了相关的物理量在TC衰减前后的变化,包括500 hPa高度场、风场,海平面气压场,850 hPa高度场、风场,CAPE,PWV,涡度场等,均由FNL 1°×1°逐6 h分析资料计算而得。衰减前24 h物理量定义为,最接近台风衰减时刻的物理量往前推24 h内所对应的4个时次平均,衰减后24 h物理量定义为,最接近台风衰减时刻的物理量往后推24 h内所对应的4个时次平均。

运用客观分离法识别提取得到TC降水站点资料,最后插值成1°×1°的TC降水资料。在进行四型降水合成和物理量场合成分析时,先确定每个TC的中心,然后对资料进一步提取,把资料中最接近TC中心的那个格点固定在中心点上,接着在南北和东西共4个方向上,各延伸若干个个经度或纬度,最后把每类TC类型中的所有TC所对应的降水或气象要素场分别求平均,得到合成场。合成图采用自然坐标系,以合成台风中心为原点绘图,横纵坐标分别表示距离台风中心的距离。对“0104”、“0218”、“0307”、“0309”、“0414”、“0510”、“0519”、“0604”、“0608”、“0709”、“0814”、“0906”、“0915”、“1011”、“1208”、“1307”、“1311”、“1312”18个TC个例,合成得到北部高压坝型合成图。对“0010”、“0013”、“0212”、“0605”、“0606”、“0808”、“0812”、“1006”、“1010”、“1211”10个TC个例,合成得到鞍型场型合成图。对“0103”、“0418”、“1209”、“1323”4个双台风个例,合成得到双台风型合成图。对“0801”、“1013”、“1330”3个TC个例,合成得到并入高空槽型合成图。

小波分析是国际上进行信号分析的方法之一,被认为是傅里叶分析方法的突破[13],气象上主要应用于气候序列的时频结构分析,本文分析周期的方法采用了morlet小波分析。气候趋势系数方法利用施能等[14]提出的判别方法,即对任一时间序列{xi},其气候趋势系数定义为:

| $ {r_{xt}} = \frac{{\sum\limits_{i = 1}^n {\left( {{x_i} - \bar x} \right)\left( {i - \bar t} \right)} }}{{\sqrt {\sum\limits_{i = 1}^n {{{\left( {{x_i} - \bar x} \right)}^2}} \sum\limits_{i = 1}^n {{{\left( {i - \bar t} \right)}^2}} } }} $ | (1) |

式(1)中,x为{xi}的均值,t为自然数序列{i}的均值,n为样本长度。若rxt > 0,表明序列{xi}有上升趋势,rxt越大,上升趋势越强;若rxt<0,表明序列{xi}有下降趋势,rxt值越小,下降趋势越强。

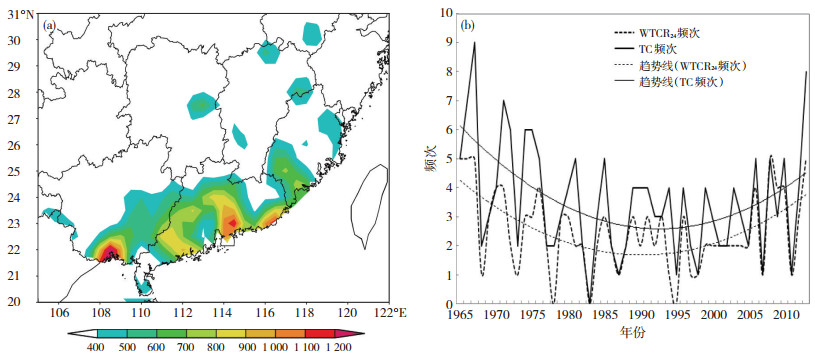

2 WTCR24的气候背景 2.1 时空分布统计得到1965—2013年共有122个TC衰减后24 h内发生暴雨,其中除了2例台风未登陆在海上衰减后造成陆上的强降水之外,其余均是登陆台风。图 1a给出1965—2013年累计WTCR24降水量分布,从中可见,WTCR24降水量具有从华南沿海向内陆递减的分布规律,广西东部、广东、福建南部是WTCR24降水量主要分布区,福建北部、安徽南部、江西、湖南东部也有少量分布,在广西和广东南部的沿海有两个高值中心,中心值可达1 200 mm以上。姚丽娜等[3]指出,台风衰减后24 h内的降水分布与台风衰减点的分布较为吻合,衰减点集中分布在东部和南部沿海地区。可见,WTCR24降水量的分布规律与台风衰减点南多北少的分布有关。

|

图 1 1965—2013年(a)累计WTCR24降水量(单位: mm)分布和(b) WTCR24频次与产生WTCR24的TC频次的年变化及其趋势线 Fig. 1 (a) Distribution of accumulated precipitation of WTCR24 (unit: mm), (b) yearly changes of frequencies of WTCR24 and TCs producing WTCR24 and their trend lines from 1965 to 2013. |

图 1b给出1965—2013年WTCR24频次与产生WTCR24的TC频次的年变化及其趋势线,从中可见,两者具有一致的变化趋势,且两者的变化趋势与抛物线具有较好的拟合率,均在90年代达到最低值,而后开始增加,TC频次趋势线在1991达到波谷,而WTCR24频次趋势线在1998年达到波谷。通过求算二者的气候趋势系数可知,WTCR24频次的气候趋势系数为-0.106,TC频次的为-0.247,表明两者在49 a里均有缓慢减少的趋势。另外,通过求算二者的点相关系数可知,两者具有较好的相关性,且通过0.001显著性水平检验。可见,WTCR24频次与TC频次关系密切。

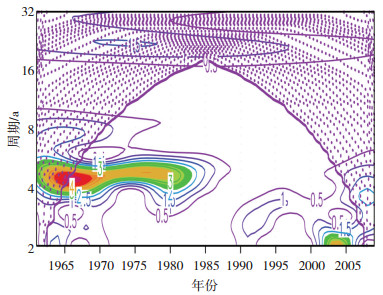

2.2 周期特征图 2给出WTCR24频次的小波方差变化,从中可见,1966—1983年,WTCR24频次的准4 a周期较为显著,2002—2005年WTCR24频次的准2 a周期显著,且均通过了95%信度检验。

|

图 2 WTCR24频次的小波方差变化(填色表示通过95%信度检验,点线表示受边界影响范围) Fig. 2 Wavelet variance transform of frequencies of WTCR24 (Shaded area represents those passing 95% reliability test, and border-affected area is dotted). |

对1965—2013年TC衰减后产生区域性暴雨的天气形势统计分型,大致可分为北部高压坝型、鞍型场型、双台风型和并入高空槽型4种环流型。下面对4种环流型下产生暴雨的天气形势、降水场和物理量场进行分析。

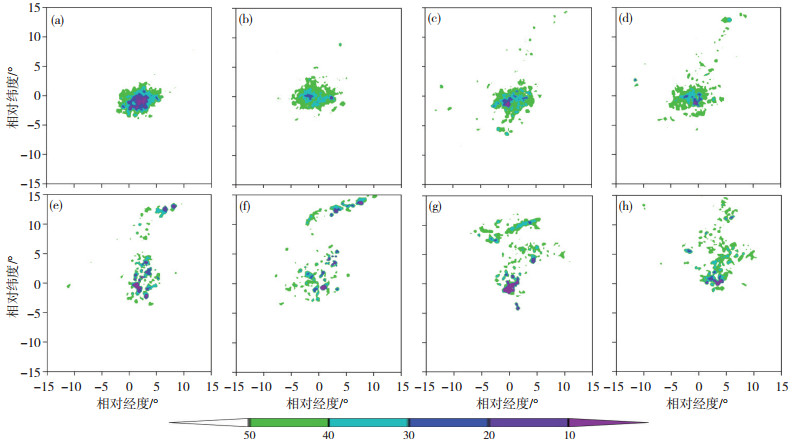

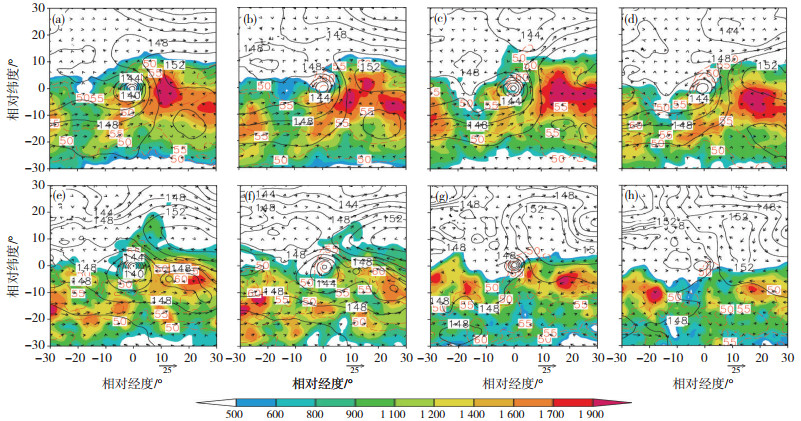

图 3给出4种环流型TC衰减前24 h和衰减后24 h (WTCR24)降水量分布,从中可见,北部高压坝型和并入高空槽型衰减后降水强度明显减弱,其中北部高压坝型降水范围较衰减前基本不变;北部高压坝型和鞍型场型在衰减前后降水基本围绕TC中心分布;鞍型场型、双台风型在衰减后强度依然维持;双台风型和并入高空槽型在衰减后的降水范围较衰减前有所扩大、发散。鞍型场型、双台风型和并入高空槽型均可能造成远距离TC降水。

|

图 3 北部高压坝型(a、b), 鞍型场型(c、d), 双台风型(e、f), 并入高空槽型(g、h)的TC衰减前24 h (a、c、e、g)和衰减后24 h (b、d、f、h)降水量(填色, 单位: mm)分布(原点为TC中心,其中图e、f的原点为较强TC的中心,横、纵坐标分别为相对TC中心的经度、纬度) Fig. 3 Precipitation (shaded, unit: mm) distribution of (a, b) high dam on the north type, (c, d) saddle field type, (e, f) double-typhoon type and (g, h) incorporated into the upper groove type of 24 h (a, c, e, g) before and (b, d, f, h) after TC weakening (The origin is for TC center, the origin in (e) and (f) is for center of the stronger TC, and horizontal and vertical coordinates represent relative longitude and latitude to TC center, respectively). |

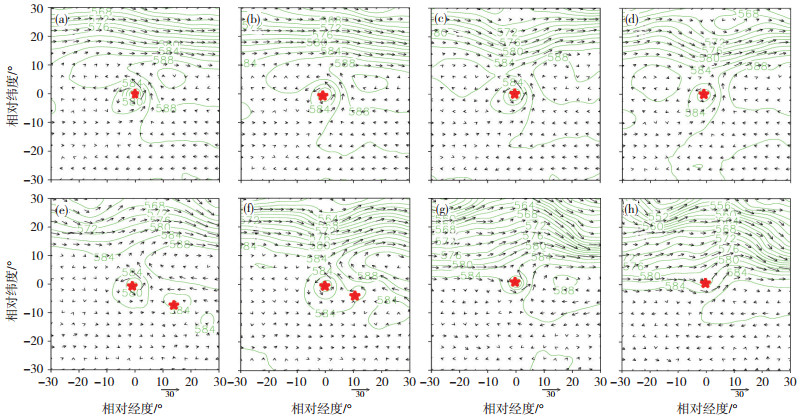

图 4给出北部高压坝型、鞍型场型、双台风型、并入高空槽型4种环流型TC衰减前24 h和衰减后24 h 500 hPa高度场和风场合成图,从中可见,北部高压坝型(图 4a、b),TC衰减前24 h,副高呈纬向型宽广的带状分布,TC北部受到高压坝阻挡,引导气流向北的分量较大,TC在东南风的引导下向西北行穿越高压坝。TC衰减后24 h,副高略有东退,位势高度梯度减弱,风场相应减弱,与降水减弱相对应。该环流型副高强度较强,副高脊线位置偏北偏西,TC中心位置多位于西部内陆地区。鞍型场型(图 4c、d),由于TC的引导气流较弱,TC在副高西侧的偏南风引导下缓慢向北移动。与北部高压坝型类似,TC衰减前副高呈高压坝状阻挡在TC的北侧,TC受到副高西侧东南风的引导,向西北方向移动穿越副高脊线。随着TC北上衰减和中纬度西风槽的逼近,TC北侧的副高西脊点明显东退,脊线位置明显南落6~8个纬距,TC在副高西侧的南风引导下,向正北方向移动并入西风槽底。双台风型(图 4e、f)环流以西风带纬向型为主,在一致的副高南侧东南风引导下,双台风一致地沿副高边缘向西北行,副高北侧有西风槽东移。TC衰减前24 h,双台风距离较远,为10~12个经距,TC衰减后24 h,两者距离较近,有藤原现象发生,较小的TC并入较大的TC环流中。并入高空槽型(图 4g、h),TC衰减前24 h,副高高压坝形态特征明显,南风引导气流强盛,但西风带急流更强,TC北上受到弱高压脊的阻挡,再并入高空槽后转向东北方向移动并入高空槽中。TC衰减后24 h,TC北上穿过副高脊线,沿副高北侧边缘西南风的引导气流向东北方向移动,并入中纬度西风浅槽中。

|

图 4 同图 3,但为500 hPa高度场(绿线, 单位: dagpm)及风场(箭矢, 单位: m·s-1)合成图(红星表示TC中心) Fig. 4 Same as Fig. 3, but for height field (unit: dagpm) and wind field (unit: m·s-1) at 500 hPa (Red star represents TC center). |

通过分析4种环流型TC衰减后24 h的500 hPa高度场与WTCR24降水量合成图(图略)、海平面气压场与WTCR24降水量合成图(图略)可知,北部高压坝型受副高强度影响,暴雨发生的位置相对偏向内陆地区,且基本围绕倒槽和TC中心分布。暴雨落区东西分布较为对称均匀,TC中心南部降水大于北部降水,大暴雨落区基本位于TC中心南侧,这与台风中心位置偏南,TC南侧靠近南部沿海地区,水汽输送条件强于北侧有关。鞍型场型对应的降水分布较不均匀,TC中心附近、倒槽附近和倒槽顶端延伸至中纬度西风槽前均有降水。倒槽和TC中心附近的降水以区域性降水为主;西风槽前与副高边缘结合处的降水局地性较强,分布以点状为主,多沿鞍型场拉伸轴分布。由此可见,鞍型场型容易造成远距离TC降水。与北部高压坝型类似,鞍型场型500 hPa上TC是否越过副高脊线、副高是否减弱东退是TC衰减、降水预报的关键转折点。另外,北部高压坝型和鞍型场型,TC北侧均有高压带分布,除远距离TC降水外,降水基本沿TC中心集中分布。双台风型对应的降水基本位于较强TC的倒槽附近、倒槽与副高边缘结合处以及西风槽前,局地性较强,降水强度较大,降水区域较为分散,容易形成远距离TC降水。并入高空槽型对应的降水范围较广,主要分为2个区域,分别为西风槽前和南支浅槽附近。从降水强度来看,南支浅槽附近的降水更强一些,但从范围来看,西风槽前降水范围更大。

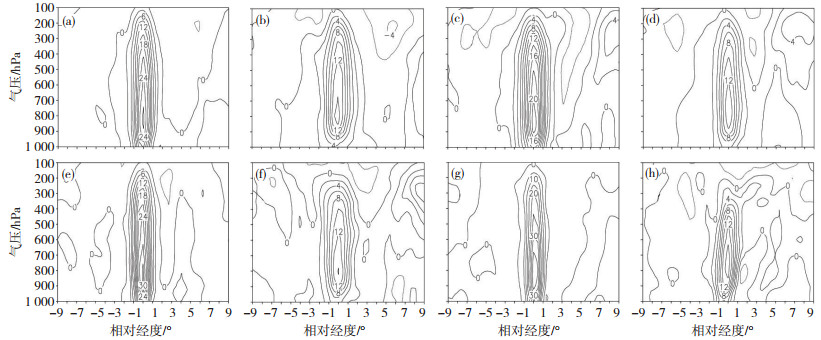

图 5给出北部高压坝型、鞍型场型、双台风型、并入高空槽型4种环流型TC衰减前24 h和衰减后24 h 850 hPa风场、高度场、对流有效位能CAPE和可降水量PWV合成图,图 6给出相应的涡度高度—相对经度剖面图。从中可见,北部高压坝型(图 5a、b),TC衰减前24 h,PWV输送通量的大值区主要分布在TC中心附近及南侧,CAPE大值区在副高西侧和TC交汇处,位势高度梯度较大。TC在副高西侧强盛的西南风引导下,逐渐向北移动,TC北上衰减和降水相并发生,不稳定能量得以释放,TC中心能量明显减弱,PWV逐渐向北输送并减弱,对应的副高高压坝形态逐渐减弱东退。TC中心的涡度强度随之减弱,散度(图略)变化不大,说明由于辐合抬升条件的减弱造成了降水的减弱。鞍型场型(图 5c、d)低层850 hPa风场环流,在TC衰减前后也有类似于500 hPa的变化。TC衰减前24 h,副高呈高压坝状阻挡TC的北上,处于副高西南侧的TC受东南风的引导向西北方向移动,CAPE大值区主要分布在副高边缘脊线附近,PWV受阻于副高脊线南侧;TC在偏南风的引导下北上穿越副高脊线的同时逐渐衰减,不稳定能量也随之释放,CAPE大值区略南落东退,PWV随着TC北上而向北输送。TC衰减后24 h,涡度、散度(图略)中心值均略有减小。鞍型场型PWV在衰减前后大致围绕TC中心分布,强度维持,这与前文分析的该型TC衰减前后的降水分布特点较一致。双台风型(图 5e、f),受双台风的顶托作用,副高的脊线位置偏北且呈纬向带状分布,TC衰减前24 h,东南引导气流较强盛,TC沿着副高南侧引导气流向西移动,CAPE场和PWV场的东西分布不均,东侧的TC向西侧的TC输送能量平流和PWV平流。TC衰减后24 h,不稳定能量得到释放,东侧的TC附近的能量明显减弱,TC中心附近CAPE和PWV仍维持一定的强度,说明环境场仍高能高湿,这为TC衰减后降水强度的维持提供了有利条件。CAPE除了分布在双台风中心附近,副高西北侧边缘西风槽前也有少量分布,这与前文分析的双台风型TC衰减前后降水的分布特点较吻合,副高西北侧边缘西风槽前正是远距离暴雨的易发之处。从春华等[15]指出,台风与西风槽相互作用形成的远距离暴雨的基础是,低层台风东侧的偏南急流向暴雨区输送水汽,使大气层结不稳定增强;而中纬度西风槽则提供有利于台风远距离暴雨发展的大尺度背景,进而触发和加强暴雨的发生和发展。该结论与本文分析的双台风型TC造成区域性暴雨的结论较一致。TC衰减后24 h,涡度和散度(图略)中心强度减弱较快,结合前文分析可知,此时正是较弱的TC并入较强的TC环流。可见,500 hPa较弱的TC何时并入较强的TC环流,是双台风型降水发生和台风结构破坏衰减的关键。并入高空槽型(图 5g、h),衰减前24 h,CAPE大值区位于副高南侧、TC东南侧,PWV大值区主要位于TC中心附近,TC将正能量、PWV向北输送。衰减前后TC东南侧一直是CAPE大值区,这与前文分析的并入高空槽型强降水发生在南支槽附近相对应。TC衰减后24 h,不稳定能量释放,TC中心附近PWV明显减小,涡度和散度(图略)中心强度减弱较快,这与前文分析的该环流型衰减后TC中心附近降水强度明显减弱的特点较一致。

|

图 5 同图 3,但为850 hPa风场(箭矢, 单位: m·s-1)、高度场(黑线, 单位: dagpm)、CAPE (填色, 单位: J)和PWV (红线, 单位: mm)合成图 Fig. 5 Same as Fig. 3, but for wind field (arrow, unit: m·s-1), height field (black line, unit: dagpm) at 850 hPa, CAPE (shaded, unit: J) and PWV (red line, unit: mm). |

|

图 6 沿TC中心的涡度(单位: 10-5 s-1)高度—相对经度剖面图(其中图e、f沿较强TC的中心, 横坐标为相对TC中心的经度) Fig. 6 The height-relative longitude cross section of vorticity (unit: 10-5 s-1) through TC center of (a, b) high dam on the north type, (c, d) saddle field type, (e, f) double-typhoon type and (g, h) incorporated into the upper groove type of 24 h (a, c, e, g) before and (b, d, f, h) after TC weakening ((e) and (f) are through center of the stronger TCs, and horizontal coordinate represents relative longitude to TC center). |

通过对1965—2013年TC衰减成为热带低压后24 h内发生暴雨的个例进行统计、分型,探讨其气候变化特征,得出以下结论:

(1) 广西东部、广东、福建南部是WTCR24降水量的主要分布区,两个高值中心分别在广西和广东南部的沿海,49 a里WTCR24频次具有缓慢减少的趋势,且WTCR24频次与TC频次具有较好的相关性。

(2) 统计分型发现,北部高压坝型、鞍型场型、双台风型和并入高空槽型4种天气形势下易发生WTCR24现象。对于远距离暴雨,防御重点可针对鞍型场、双台风、并入高空槽型3类展开。

(3) 北部高压坝、鞍型场、并入高空槽3类环流型中,500 hPa的TC是否越过副高脊线(弱高压脊)、副高是否减弱是TC衰减、降水预报的关键转折点;较弱的TC何时并入较强的TC环流,是双台风型WTCR24发生的关键。

(4) 4类环流型中,不稳定能量的释放、大气可降水量PWV的输送与WTCR24的发生和强度具有较好的对应关系。

本文仅针对WTCR24的气候特征和天气学分型展开分析,关于TC衰减后是否存在空心化结构,是否有尾流效应等科学问题,仍有待进一步研究。

| [1] |

尹东屏, 张备, 吴海英, 等. 登陆TC低压再度引发的特大暴雨诊断分析[J]. 灾害学, 2010, 25(2): 13-17. DOI:10.3969/j.issn.1000-811X.2010.02.002 |

| [2] |

沈杭锋, 高天赤, 周春雨. TC海葵引发浙西山区大暴雨的成因[J]. 气象, 2014, 40(6): 734-743. |

| [3] |

姚丽娜, 曾明剑, 韩桂荣, 等. TC登陆衰减后造成降水加强的概况[J]. 气象科学, 2013, 33(1): 77-82. |

| [4] |

蒋尚城, 张钾, 周鸣盛, 等. 登陆北上减弱的TC所导致的暴雨—半热带系统暴雨[J]. 气象学报, 1981, 39(1): 18-27. |

| [5] |

徐祥德, 陈联寿, 谢以扬, 等. 环境场大尺度锋面系统与变性台风结构特征及其暴雨的形成[J]. 大气科学, 1998, 22(5): 744-751. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.1998.05.09 |

| [6] |

雷小途, 陈联寿. 热带气旋的登陆及其与中纬度环流系统相互作用的研究[J]. 气象学报, 2001, 59(5): 602-614. DOI:10.3321/j.issn:0577-6619.2001.05.010 |

| [7] |

祁秀香, 智协飞. 0601号登陆台风及暴雨减弱消亡过程中的动能收支分析[J]. 大气科学学报, 2009, 32(6): 824-831. DOI:10.3969/j.issn.1674-7097.2009.06.012 |

| [8] |

罗聪, 贺佳佳, 张羽. 一次TC减弱远离后出现暴雨的成因分析[J]. 广东气象, 2012, 34(3): 1-5. DOI:10.3969/j.issn.1007-6190.2012.03.001 |

| [9] |

陈鹏, 庞玥, 张虹, 等. 台风与冷空气对重庆"9.17"大暴雨的影响分析[J]. 暴雨灾害, 2017, 36(3): 227-234. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2017.03.005 |

| [10] |

陈见, 孙红梅, 高安宁, 等. 超强台风"威马逊"与"达维"进入北部湾强度变化对比分析[J]. 暴雨灾害, 2014, 33(4): 292-400. |

| [11] |

任福民. 一种识别TC降水的数值方法[J]. 热带气象学报, 2001, 17(3): 308-313. DOI:10.3969/j.issn.1004-4965.2001.03.015 |

| [12] |

王咏梅, 任福民, 王小玲, 等. 中国TC降水分离客观方法的改进研究[J]. 气象, 2006, 32(3): 6-10. |

| [13] |

魏凤英. 现代气候统计诊断与预测技术[M]. 北京: 气象出版社, 1999: 77-81.

|

| [14] |

施能, 曹鸿兴. 我国短期气候变化及成因研究[M]. 北京: 气象出版社, 1996: 49-54.

|

| [15] |

从春华, 陈联手, 雷小途, 等. 台风远距离暴雨的研究进展[J]. 热带气象学报, 2011, 27(2): 264-270. DOI:10.3969/j.issn.1004-4965.2011.02.016 |

2017, Vol. 36

2017, Vol. 36