2. 江苏省如东县气象局, 如东 226400

2. Rudong County Meteorological Bureau of Jiangsu Province, Rudong 226400

传统理论认为副热带高压(以下简称副高)是由下沉运动造成的,Hoskins [1]曾对此提出质疑,指出在冬季Hadley环流最强时副高最弱,在夏季Hadley环流最弱时副高最强。刘屹岷和吴国雄等[2-4]对副高进行系统研究指出,副高的三维结构相当复杂,下沉运动中心与副高中心并不对应,下沉运动中心出现在高压东部的偏北气流中,500 hPa上西太平洋副高的西部为上升运动区,显然用经典的下沉运动去解释副高的动力结构是存在局限性的。日常天气图上,副高西伸所到之处,一般来说对应的是晴天,这是由于西太平洋和中国沿海地区,800 hPa以上是弱的辐合及上升运动,但在近地层及400 hPa以上的高层为弱的辐散和下沉运动[5],这种低空流场配置有利于局地湿度减少,这是副高控制区为晴天的原因。

一般情况下,当受副高控制时,500 hPa副高脊线附近存在下沉运动,不容易产生强对流天气。然而观测事实表明,在副高控制下,脊线附近也常有强对流天气发生,如2010年8月18日和23日,江苏在副高控制下脊线附近发生了两次强对流天气(以下简称副高型强对流),此类天气容易漏报和错报。近年来强对流天气多发,强度增强、致灾日趋严重,气象工作者对其相关特征、预报方法和天气形势进行了诸多研究,如姚叶青等[6]、段鹤等[7]、吴剑坤等[8]基于雷达资料分析了龙卷、短时强降水和冰雹等强对流天气相关特征,庞古乾等[9]基于潜势预报方法对广东前汛期强对流天气进行了研究,也有学者基于流型识别法[10-13]将强对流天气形势分为低涡槽后型、槽前型、副高边缘型、冷锋型、东风波型、地面暖倒槽型和热带气旋外围型等。然而针对副高型强对流的关注和研究还相对较少。随着地面自动站资料、多普勒天气雷达资料和卫星云图等高分辨率资料的广泛应用,为深入分析副高型强对流的特征和成因提供了条件。

本文试图利用常规观测资料、10 min间隔的地面自动站资料、多普勒天气雷达资料(6 min间隔)及FY-2D、FY-2E卫星逐小时红外云图资料(分辨率5 km×5 km),对江苏2010年8月18日和23日两次发生在副热带高压脊线附近强对流天气的实况、环境场特征和触发机制进行分析,以期为此类天气的短期潜势预报和临近预警提供更多参考依据。

1 天气实况2010年8月18日和23日,500 hPa上为副高控制,江苏出现了两次局地强对流天气。地面观测显示(图略),8月18日强对流天气主要在江苏沿江东部地区,23日强对流天气主要在沿江中西部地区。表 1给出2010年8月18日和23日13:00—19:00 (北京时,下同)江苏小时降水实况,从中可见,18日小时降水量最大在苏州东山站(31.1 mm),其次是常熟站(29.8 mm),其中常熟站13:00—15:00的3 h降水量达50.4 mm,23日小时降水量最大在高邮站(26.9 mm)。表 2给出2010年8月18日江苏雷暴大风实况,从中可见,18日沿江东部地区发生短时强降水时多地伴有雷暴大风,23日只有靖江出现了14 m·s-1的雷暴大风。上述两次过程降水均是从中午前后开始,傍晚时候结束,本文主要分析其有明显对流时段(13:00—19:00)的天气实况。

|

|

表 1 2010年8月18日和23日13:00—19:00江苏小时降水实况 Table 1 Hourly precipitation in Jiangsu Province from 13:00 BT to 19:00 BT on 18 and 23 August 2010. |

|

|

表 2 2010年8月18日江苏雷暴大风实况 Table 2 Thunderstorm wind in Jiangsu province on 18 August 2010. |

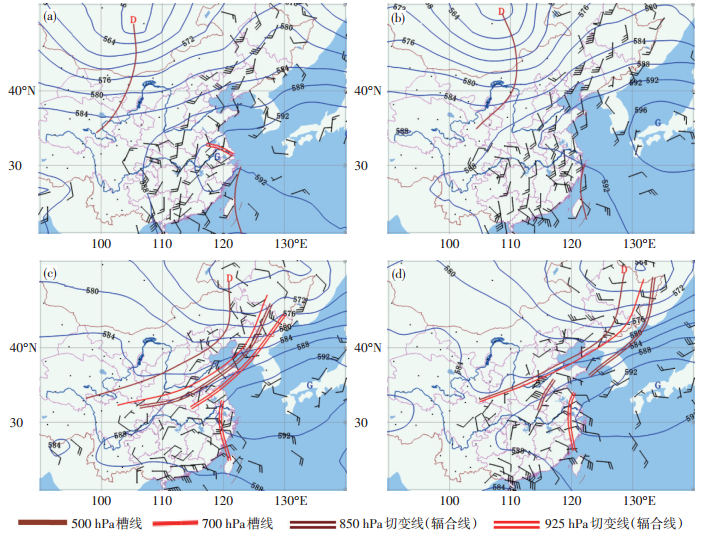

2010年8月18日08:00,高空500 hPa (图 1a)至200 hPa (图略)上东海沿岸地区有东风波存在;500 hPa中高纬度呈东高西低型,贝加尔湖为槽区,东北地区为脊区。西太平洋副高呈东—西带状分布,120°E脊线位于31°N附近,588 dagpm线控制华东、华中及华南地区,华东大部分地区在592 dagpm线范围内,有东(596 dagpm)、西(593 dagpm)两个高压中心。苏南处于西侧高压中心附近,700 hPa和850 hPa (图略)江苏受高压后部西南气流控制,925 hPa (图 1a)江苏沿江地区有切变线存在。18日20:00,中高层东风波西进北抬,500 hPa (图 1b)副高脊线北抬至34 °N附近,江苏仍处于592 dagpm线范围内,沿江地区转为高压南侧偏东气流;随着脊线北抬,700 hPa (图略)以下苏南地区由西南风转为东南风。

|

图 1 2010年8月18日、23日08:00 (a、c)和20:00 (b、d) 500 hPa高度场(蓝线, 单位: dagpm)和925 hPa风场(风向杆)叠加图 Fig. 1 The geopotential height (blue line, unit: dagpm) of 500 hPa and wind (barb) of 925 hPa at (a, c) 08:00 BT and (b, d) 20:00 BT on 18 and 23 August 2010. |

2010年8月23日08:00,500 hPa (图 1c)东北有冷涡存在,副高呈东北—西南向分布,588 dagpm线经鲁、豫南部向西延伸,西脊点达100°E附近,120°E脊线在31°N附近,江苏沿江在592 dagpm线控制内。700 hPa和850 hPa (图略)在黄河下游地区有冷切变线。925 hPa (图 1c)图上苏、皖北部有冷切变线,南部有暖切变线。23日20:00,500 hPa (图 1d)东北冷涡略有东移,副高相应东退,592 dagpm线东退到长江口附近,江苏仍处588 dagpm线范围内,120 °E脊线位置变化较小。700 hPa (图略)切变线稳定少动,850 hPa (图略)切变线东移北缩,925 hPa (图 1d)冷切变线南移与暖切变线结合,强对流天气发生在其附近。

综上分析可知,以上两次过程副高均非常强盛,120°E副高脊线18日从31°N附近北抬至34°N附近,23日在31°N附近变化较小;强对流天气18日发生在副高脊线附近南侧,23日在副高脊线附近北侧,均在925 hPa切变线附近。

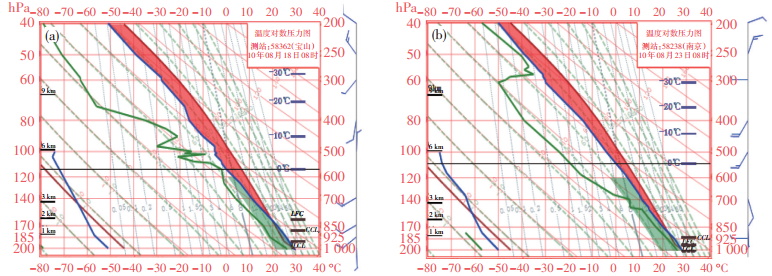

3 稳定度特征稳定度目前仍是进行强对流天气预报的重要依据[14]。由于8月18日强对流天气主要发生在江苏沿江东部地区,23日主要在江苏沿江西部地区,故本文利用8月18日上海站(区站号58362)和23日南京站(区站号58238)强对流触发前约5 h的08:00探空资料来分析。

图 2给出8月18日上海站和23日南京站08:00的T-logp图,从中可见,两站的环境风深层垂直切变和高空气流均较小,不利于对流风暴有组织的发展,对流呈分散状态[15];水汽垂直结构呈上干下湿状态分布,这种层结易发生雷暴大风,但不利于对流系统的长时间维持[16];18日上海站的湿层厚度达550 hPa附近,23日南京站湿层至700 hPa附近,且低空有利的水汽条件为局地强降水发生提供了充足的水汽。18日上海站探空(图 2a)表明,低空存在一定的对流抑制能量,有利于对流发生前不稳定能量积蓄[17]。

|

图 2 2010年8月18日上海站(a)和23日南京站(b) 08:00的T-logp图 Fig. 2 The T-logp at (a) Shanghai station at 08:00 BT on 18 and (b) Nanjing station at 08:00 BT on 23 August 2010. |

副高型强对流需要有较好的层结不稳定条件[18]。表 3给出2010年8月18日上海站和23日南京站08:00对流稳定度参数,从中可见,18日上海站和23日南京站08:00的对流有效位能CAPE、K指数及SI指数均较有利,且抬升凝结高度LCL较低;23日较低的自由对流高度LFC和对流温度Tg,使得热对流容易启动,但没有对流抑制能量CIN,不利于不稳定能量的积累。18日南京站探空(图略)表明,低层大气较干,925 hPa温度露点差T-Td大于等于7 ℃,CIN值为131.1 J·kg-1,较上海站高58.4 J·kg-1,CAPE值为1 322.7 J·kg-1,LFC达786 hPa,Tg为35.0 ℃,K指数为16 ℃,SI指数为1.98 ℃。

|

|

表 3 2010年8月18日上海站和23日南京站08:00对流稳定度参数 Table 3 The convection stability parameters at Shanghai station at 08:00 BT on 18 and Nanjing station at 08:00 BT on 23 August 2010. |

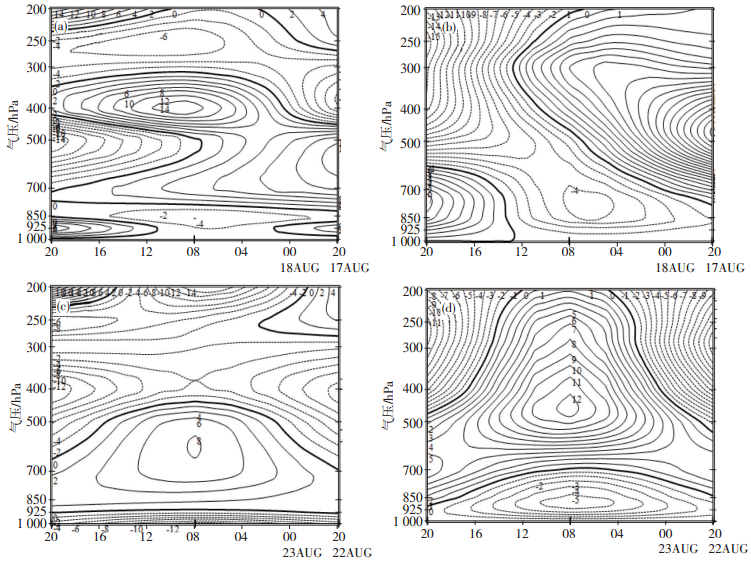

利用Micaps3.1气象资料显示系统,对实况探空资料18日沿(120.5 °E,31 °N)、23日沿(119.5 °E,33 °N)作散度和垂直速度的高度—时间剖面(图 3)。分析可知,2010年8月18日强对流天气发生前江苏东南部地区上空约800 hPa以下存在辐合区(图 3a),同时有垂直上升运动与之配合(图 3b),700 hPa及400 hPa附近存在辐散区,500 hPa附近及300 hPa以上为辐合区;从地面到对流层高层辐合与辐散交替存在,这种低空辐合高空辐散的配置有利于强对流天气的发生和加强[19]。另外,18日08:00 (图 3b)以后随着500 hPa以上东风波西移,江苏东南部地区上空对流层中高层下沉运动逐渐转为上升运动,在对流发生前形成整层上升运动,有足够强的动力条件,能够抬升低空暖湿空气突破对流抑制,从而触发对流。23日上午925 hPa (图 3c)以下为辐合区,925—450 hPa为辐散区,450 hPa以上为辐合区;700 hPa (图 3d)以下有上升运动,以上为深厚的下沉运动区。由于抬升凝结高度(LCL=964 hPa)和自由对流高度(LFC=1 006 hPa)较低,且低空没有对流抑制,使得对流启动不需要太强的抬升机制[20],近地层大尺度动力抬升作用能够满足对流的触发条件。

|

图 3 2010年8月18日沿(120.5 °E,31 °N)、23日沿(119.5 °E,33 °N)的散度(a、c, 单位:10-5s-1)和垂直速度(b、d, 单位:10-3hPa·s-1)高度-时间剖面图 Fig. 3 The height-time cross section of divergence (a, c, unit: 10-5 s-1) and vertical velocity (b, d, unit: 10-3 hPa·s-1) along (120.5°E, 31°N) on 18 and along (119.5°E, 33°N) on 23 August 2010. |

利用地面自动站资料、南通多普勒天气雷达资料和FY-2D、FY-2E卫星逐小时IR1红外云图资料,分析2010年8月18日和23日强对流天气触发机制和强对流天气发生前地面风和温度特征。

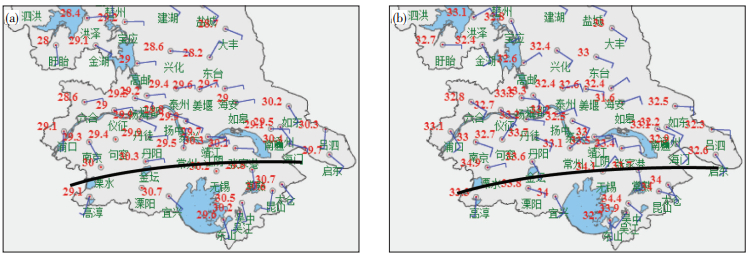

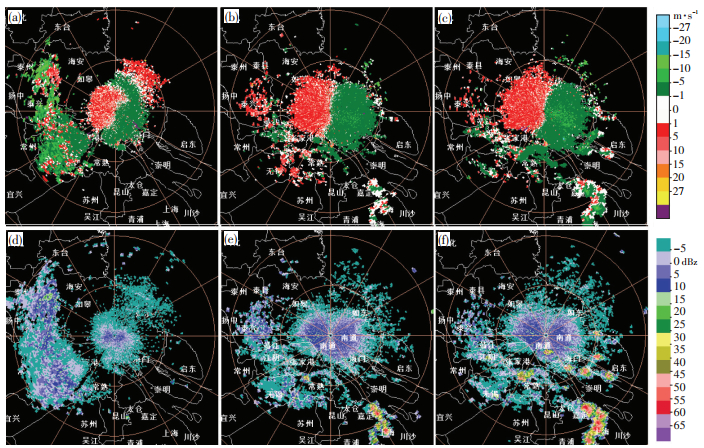

5.1 8月18日对流风暴触发机制分析图 4给出2010年8月18日08:00、11:00江苏自动站地面风和温度,从中可见,8月18日上午强对流天气发生前(图 4a、b)苏南地区地面温度低于对流温度(35.6 ℃),地面热力条件不能满足热对流触发条件;在沿江苏南地区,地面持续存在东—西向中尺度辐合线。副高型强对流发生除需要有较好的层结不稳定条件外,对抬升条件也有较高的要求,如边界层整层存在中尺度辐合线[18]。多普勒天气雷达晴空回波能够监测低空气流的辐合、辐散和强弱变化,在强对流临近预报中[21]已有较好的应用。图 5给出2010年8月18日09:00、11:00和11:30南通多普勒天气雷达1.5°仰角径向速度和基本反射率因子,从中可见,南通雷达09:00前后,径向速度图上(图 5a)开始监测到约30 km半径圈内有明显的风向辐合(负速度区大于正速度区),基本反射率因子图上(图 5d)没有降水回波,之后风向辐合持续存在;到11:00 (图 5e)在常熟(地面辐合线上)有对流风暴新生,径向速度图上(图 5a)出现辐合时间较对流风暴新生提前约2 h,且约50 km半径圈内存在风速辐合(图 5b,负速度中心值大于正速度中心);到11:30 (图 5c)负速度中心大值区范围在扩大,而正速度区依然持续为5 m·s-1,低空风速辐合增强,这种低空辐合环境有利于对流风暴的新生和发展,11:30基本反射率图(图 5f)上(地面辐合线附近)有多个对流单体新生并发展。此间,受近地面辐合强迫抬升作用,沿江东部地区地面暖湿空气抬升至凝结高度(LCL= 953 hPa),之后突破对流抑制抬升至自由对流高度(LFC=813 hPa),对流有效位能CAPE释放,对流风暴快速发展;而沿江西部地区的对流抑制能量CIN、自由对流高度LFC和对流温度Tg等物理量指标均不利于对流的触发。

|

图 4 2010年8月18日08:00 (a)、11:00 (b)江苏自动站地面风(风向杆, 单位:m·s-1)和温度(红色数字, 单位:℃)(黑线为地面辐合线) Fig. 4 The wind (barb) and temperature (red figure, unit: ℃) at Jiangsu surface AWS stations at (a) 08:00 BT and (b) 11:00 BT on 18 August 2010 (Black solid line denotes the ground convergence line). |

|

图 5 2010年8月18日09:00 (a、d), 11:00 (b、e), 11:30 (c、f)南通多普勒天气雷达1.5°仰角径向速度(单位:m·s-1)和基本反射率因子(单位:dBz) Fig. 5 The radial velocity (unit: m·s-1) and radar reflectivity factor (unit: dBz) at 1.5° elevation angle from Nantong Doppler weather radar at 09:00 BT (a, d), 11:00 BT (b, e), and 11:30 BT (c, f) on 18 August 2010. |

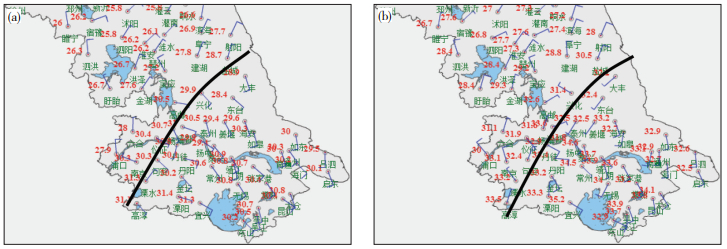

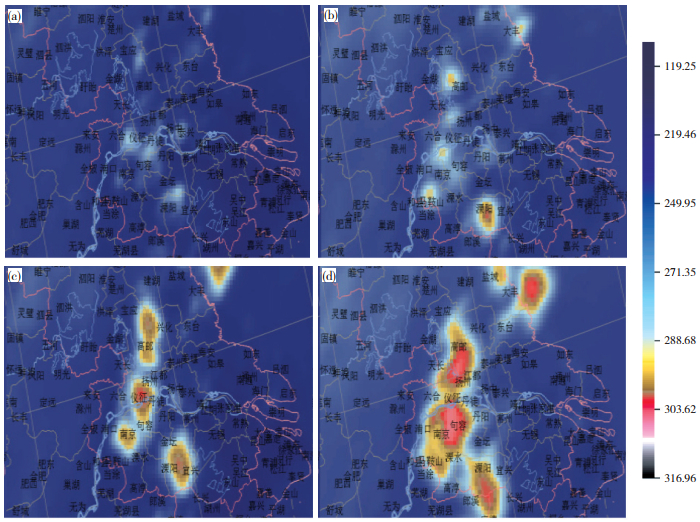

图 6给出2010年8月23日08:00、11:00江苏自动站地面风和温度,从中可见,23日上午江苏中部地区地面有东北—西南向中尺度辐合线持续存在并稳定少动(图 6a、b)。强对流天气发生前辐合线附近南侧地面温度普遍达对流温度(32.6 ℃)以上(图 6b),热力条件能够满足热对流触发条件。由8月23日12:00、13:00FY-2E和12:30、13:30 FY-2D卫星红外云图(图 7)分析可知,地面暖湿空气受热力抬升和地面辐合线抬升共同作用,辐合线上多个对流风暴产生并逐渐合并发展。此后,地面温度较高的一侧(地面辐合线附近南侧)不停有对流风暴新生和发展,16:00—17:00 (图略)云团发展成东北—西南向的MCS,与地面辐合线分布一致,18:30 (图略)以后MCS快速减弱。在强对流天气发生前,南京多普勒天气雷达径向速度图上没有监测到低空有明显的风向和风速辐合(图略)。

|

图 6 2010年8月23日08:00 (a)、11:00 (b)江苏自动站地面风(单位:m·s-1)和温度(单位:℃)(黑线为地面辐合线) Fig. 6 The wind (barb, unit: m·s-1) and temperature (red figure, unit: ℃) at Jiangsu surface AWS stations at (a) 08:00 BT and (b) 11:00 BT on 23 August 2010 (The black solid line denotes the ground convergence line). |

|

图 7 2010年8月23日12:00 (a)、13:00 (c) FY-2E和12:30 (b)、13:30 (d) FY-2D卫星红外云图(单位:K) Fig. 7 The infrared cloud images (unit: K) of FY-2E satellite at (a) 12:00 BT, (c) 13:00 BT and of FY-2D satellite at (b) 12:30 BT, and (d) 13:30 BT on 23 August 2010. |

综上所述可知,两次过程强对流天气发生前地面均有辐合线长时间维持。18日近地层辐合强迫抬升是对流风暴的触发机制;沿江东部地区的CIN、LFC和CAPE等物理量较沿江西部地区更利于触发对流;多普勒天气雷达径向速度图监测到低空辐合的时间较对流风暴新生时间明显提前,且低空辐合随时间持续或增强,有利于局地对流风暴的新生和发展,这对临近预报预警有一定的参考意义。23日热力抬升和动力抬升共同作用触发了对流风暴,在对流风暴发展过程中,边界层中尺度辐合线既是其触发机制,又是其发展的组织者。

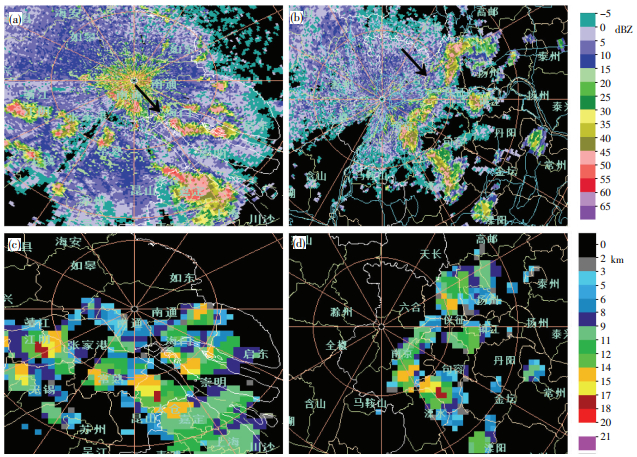

6 雷暴大风强度差异的天气背景原因分析综上分析可知,两次过程中上干下湿的垂直结构,容易产生雷暴大风。孙建华等[16]研究认为环境场中不同的水汽含量和垂直分布,会影响下沉气流和冷池的强度,从而影响对流的组织形态、维持时间和强度;整层水汽增加(减少),对流增强(减弱),冷池和雷暴高压增强(减弱)导致大风增强(减弱)。图 8给出2010年8月18日12:24南通多普勒天气雷达0.5°仰角基本反射率因子和12:48回波顶高,以及23日13:54南京雷达0.5°仰角基本反射率因子和13:36回波顶高。从中可见,两日对流风暴发展时雷达均监测到雷暴出流边界(图 8a、b,黑色箭头处),回波顶最高均达17 km以上(图 8c、d),说明两日对流风暴发展的高度相近、高度均较高,且均有雷暴出流边界(阵风锋)。持续下沉的冷空气形成雷暴高压是阵风锋产生的直接原因,雷暴高压内强辐散气流与环境空气形成阵风锋[22]。另外,结合图 2a、b分析可知,600 hPa以下下沉有效位能DCAPE(绿色阴影)23日比18日强,更利于产生雷暴大风,那么为何18日雷暴大风更强烈?

|

图 8 2010年8月18日12:24南通多普勒天气雷达0.5°仰角基本反射率因子(a, 单位: dBz)和12:48回波顶高(c, 单位: km), 以及23日13:54南京雷达0.5°仰角基本反射率因子(b, 单位: dBz)和13:36回波顶高(d, 单位: km) (a、b中黑线箭头处为雷暴出流边界) Fig. 8 The radar reflectivity factor (a, unit: dBz) at 12:24 BT and echo top (c, unit: km) at 12:48 BT at 0.5° elevation angle from Nantong Doppler weather radar on 18 August, and radar reflectivity factor (b, unit: dBz) at 13:54 BT and echo top (d, unit: km) at 13:36 BT at 0.5° elevation angle from Nanjing Doppler weather radar on 23 August 2010 (The black arrows indicate thunderstorm outflow boundary in a, b). |

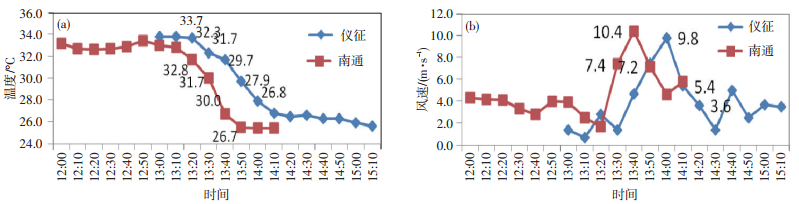

18日(图 2a)对流发生前, 江苏沿江东部地区附近上空500 hPa至对流层顶层空气非常干燥,最大温度露点差T-Td达30 ℃以上;23日(图 2b)对流发生前, 江苏沿江西部地区附近上空700—300 hPa为干区,300 hPa以上为湿饱和区,且干区的T-Td最大在25 ℃以内。18日干区的T-Td更大,干区厚度也更厚。另外,18日500 hPa附近和300 hPa以上存在辐合区(图 3a),有利于对流风暴发展后(顶高达17 km)将环境干空气卷入风暴中,使得水滴蒸发吸热形成冷池,进而使风暴中空气温度低于环境大气温度,在负浮力的作用下形成强下沉运动,从而产生雷暴大风。23日对流风暴发展后(顶高也达17 km),450 hPa (图 3c)以上的辐合区卷入环境大气中,300 hPa以上为饱和湿空气、450—300 hPa为干空气,蒸发效率没有18日的好,形成的冷池没有18日的强,故18日发生的雷暴大风更强烈。图 9显示阵风锋影响时,18日南通自动站10 min温度最大降幅达3.3 ℃,较23日仪征的降幅2.0 ℃要强,也可证实18日对流风暴中的冷池更强一些。

|

图 9 2010年8月18日南通12:00—14:10和23日仪征13:00—15:10地面自动站间隔10 min温度(a, 单位: ℃)和风速(b, 单位:m·s-1)时序图 Fig. 9 The time series of temperature (a, unit: ℃) and wind speed (b, unit: m·s-1) with 10 min resolution at Nantong AWS from 12:00 BT to 14:10 BT on 18, and at Yizheng AWS from 13:00 BT to 15:10 BT on 23 August 2010. |

雷达和卫星观测显示,上述两次过程初始对流风暴触发后多在原地发展,风暴内形成的阵风锋在地面上向各方向传播,阵风锋又触发出新的对流;新对流形成后,由于环境风垂直切变较小,风暴停在原地,可阵风锋仍在向前传播,使新风暴很快便处于阵风锋之后的冷而稳定的环境中,导致其不能进一步的发展[23]。另外,副高型对流潜热释放容易加热高层大气,对流层稳定化更有效;低空大尺度背景为辐散流场,制约了水汽向对流区输送;不稳定能量释放后,低层无暖湿平流输送、高层无干冷平流输送,不稳定能量没有补充和维持机制。因此,副高控制背景下对流系统尺度一般较小,不易发展成线状对流。

7 结论通过对2010年8月18日和23日副高脊线附近江苏两次强对流天气的实况、环境场特征和触发机制的分析,得出以下主要结论:

(1) 500 hPa为副高控制时,当有足够强的抬升机制,副高脊线附近也会触发强对流天气,强对流天气发生在925 hPa切变线和地面中尺度辐合线附近。

(2) 2010年8月18日和23日对流发生前大气层结不稳定,水汽呈上干下湿状态分布,易产生雷暴大风,低空有利的水汽条件为局地短时强降水提供了充足的水汽。这两个个例显示雷暴大风强对应于中高层大气干,而短时强降水强对应于低层湿层厚。

(3) 2010年8月18日沿江东部地区的对流抑制有效位能CIN、自由对流高度LFC和对流有效位能CAPE等物理量较沿江西部地区更利于触发对流,近地层动力抬升作用触发了对流风暴;23日抬升凝结高度、自由对流高度及对流温度较低,且没有对流抑制能量,使对流触发不需要太强的抬升机制,边界层动力抬升和地面热力抬升共同作用,触发了对流风暴。

(4) 多普勒天气雷达径向速度图上出现低空中尺度辐合,早于对流风暴新生时间,且低空中尺度辐合随时间持续或增强,有利于局地对流的新生和发展,这对临近预报预警有一定的参考意义。

| [1] |

Hoskins B J. On the existence and strength of the summer subtropical anticyclones[J]. Bull Ame Meteor Soc, 1996, 77(6): 1287-1292. |

| [2] |

吴国雄, 刘屹岷, 刘平. 空间非均匀加热对副热带高压带形成和变异的影响Ⅰ:尺度分析[J]. 气象学报, 1999, 57(3): 257-263. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.1999.03.001 |

| [3] |

刘屹岷, 刘辉, 刘平, 等. 空间非均匀加热对副热带高压形成和变异的影响Ⅱ:陆面感热与东太平洋副高[J]. 气象学报, 1999, 57(4): 385-396. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.1999.04.001 |

| [4] |

刘屹岷, 吴国雄, 刘辉, 等. 空间非均匀加热对副热带高压形成和变异的影响—Ⅲ:凝结潜热加热与南亚高压及西太平洋副高[J]. 气象学报, 1999, 57(5): 525-538. |

| [5] |

刘屹岷, 吴国雄. 副热带高压研究回顾及对几个基本问题的再认识[J]. 气象学报, 2000, 58(4): 500-512. DOI:10.3321/j.issn:0577-6619.2000.04.013 |

| [6] |

姚叶青, 俞小鼎, 郝莹, 等. 两次强龙卷过程的环境背景场和多普勒雷达资料的对比分析[J]. 热带气象学报, 2007, 23(5): 483-490. DOI:10.3969/j.issn.1004-4965.2007.05.009 |

| [7] |

段鹤, 夏文梅, 苏晓力, 等. 短时强降水特征统计及邻近预警[J]. 气象, 2014, 40(10): 1194-1206. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2014.10.004 |

| [8] |

吴剑坤, 俞小鼎. 强冰雹天气的多普勒天气雷达探测与预警技术综述[J]. 干旱气象, 2009, 27(3): 197-206. DOI:10.3969/j.issn.1006-7639.2009.03.001 |

| [9] |

庞古乾, 伍志方, 郭春迓, 等. 广东省前汛期分区强对流潜势预报方法研究[J]. 热带气象学报, 2016, 32(2): 265-272. |

| [10] |

许爱华, 马中元, 叶小峰. 江西8种强对流天气形势与云型特征分析[J]. 气象, 2011, 37(10): 1185-1195. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2011.10.001 |

| [11] |

郑媛媛, 姚晨, 郝莹, 等. 不同类型大尺度环流背景下强对流天气的短时临近预报预警研究[J]. 气象, 2011, 37(7): 795-801. |

| [12] |

张一平, 吴蓁, 苏爱芳, 等. 基于流型识别和物理量要素分析河南强对流天气特征[J]. 高原气象, 2013, 35(2): 1492-1502. |

| [13] |

朱星球, 王咏青, 许爱华, 等. 东风波对江西强对流天气环境条件的影响分析[J]. 暴雨灾害, 2016, 35(3): 210-219. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2016.03.003 |

| [14] |

李勇, 孔期. 2006年5—9月雷暴天气及各种物理量指数的统计分析[J]. 气象, 2009, 35(2): 64-70. DOI:10.3969/j.issn.1673-7148.2009.02.015 |

| [15] |

郑淋淋, 孙建华. 风切变对中尺度对流系统强度和组织结构影响的数值试验[J]. 大气科学, 2016, 40(2): 324-340. |

| [16] |

孙建华, 郑淋淋, 赵思雄. 水汽含量对飑线组织结构和强度影响的数值试验[J]. 大气科学, 2014, 38(4): 742-755. |

| [17] |

张树民, 顾沛澍, 吴彩霞, 等. 台风远海北上背景下江苏一次大暴雨过程的中尺度分析[J]. 暴雨灾害, 2016, 35(3): 252-260. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2016.03.008 |

| [18] |

尹红萍, 曹晓岗. 盛夏上海地区副热带高压型强对流特点分析[J]. 气象, 2010, 36(8): 19-25. |

| [19] |

朱乾根, 林锦瑞, 寿绍文, 等. 天气学原理和方法[M]. 北京: 气象出版社, 2000: 432-433.

|

| [20] |

陈双, 王迎春, 张文龙. 北京香山"7.29"γ中尺度短时局地大暴雨过程综合分析[J]. 暴雨灾害, 2016, 35(2): 148-157. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2016.02.007 |

| [21] |

王丽荣, 卞韬, 苏运涛, 等. 晴空回波在强对流天气临近预报中的应用[J]. 应用气象学报, 2010, 21(5): 606-613. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2010.05.010 |

| [22] |

张涛, 李柏, 杨洪平, 等. 三次雷暴导致的阵风锋过程分析[J]. 气象, 2013, 39(10): 1275-1283. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2013.10.005 |

| [23] |

寿绍文, 励申申, 寿亦萱, 等. 中尺度大气动力学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2009: 144-145.

|

2017, Vol. 36

2017, Vol. 36