2. 中亚大气科学研究中心,乌鲁木齐 830002

2. Center for central Asia Atmosphere Science Research, Urumqi 830002

南疆西部地区位于塔克拉玛干沙漠西部,北倚天山西段,西濒帕米尔高原,南临昆仑山,是典型的三面环高山,一面敞开的地形,该地区以农业和牧业为经济主体,是全国闻名的商品棉和名优瓜果生产基地。由于地形复杂,天气变化剧烈,该地区常受突发性的强对流天气影响,其中短时强降水往往诱发中小河流洪水、山洪、山体滑坡和泥石流灾害,造成重大经济损失和人员伤亡。因短时强降水的突发性极强,且成因复杂、预报难度大,加强对短时强降水的监测预警和分析研究十分重要。

20世纪80年代,Hosking等[1]和Klaassen[2]对短时强降水进行了研究,在国内,气象工作者从强降水的时空分布特征[3]、发生发展机理[4]、中尺度系统特征和触发因子等[5-7]方面做了大量研究。张家宝等[8]和江远安等[9]对南疆西部暴雨进行统计研究指出,中亚低涡(槽)是造成该地暴雨的主要影响系统,低空偏东急流在暴雨过程中起重要作用;张云惠等[10]和黄艳等[11]对南疆暴雨个例进行研究指出,高、中及低空三支气流有利配合,中小尺度辐合与对流是暴雨产生的直接原因;杨莲梅[12]研究表明,阿拉伯海和孟加拉湾的水汽通过接力方式可影响到南疆造成暴雨;杨莲梅等[13]、马禹等[14]、庄薇等[15]对大范围暴雨个例的中尺度系统进行了初步分析,得到了中尺度系统在云图上的表现特征和三维风场特征。以上研究主要集中在南疆西部暴雨统计特征、新疆暴雨过程天气尺度及水汽研究方面,也涉及大范围暴雨个例中尺度的初步分析,但针对新疆强对流天气的研究较少,主要集中在冰雹方面[16-17],而对新疆短时强降水的研究还很缺乏,特别是利用多普勒雷达产品捕捉对流风暴特征研究方面尚不足,对造成新疆短时强降水天气的环境条件、中尺度系统和触发因子等缺乏客观认识。

本文利用常规气象探测、风云卫星、喀什CINRAD/ CC多普勒天气雷达、地面自动站资料及NECP/NCAR 1°×1°逐6 h、EC 0.125°×0.125°逐6 h再分析资料,对比分析了2014年8月30日(简称“8.30”)和9月8日(简称“9.08”)南疆西部两次环流形势存在明显差异的短时强降水天气的中尺度特征,探究这两次过程中南疆西部短时强降水发生的环境条件、中尺度系统特征的异同点,并讨论在干旱区背景下的南疆西部短时强降水的水汽来源、输送通道以及强降水的影响系统,以期为南疆西部短时强降水的预报预警提供一定的参考。

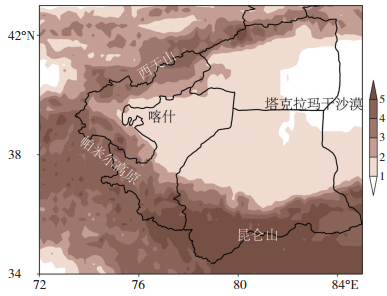

1 研究区域气候特点和过程概况 1.1 研究区域气候特点图 1为南疆西部地形,从中可见,南疆西部地形呈现明显的向东开口的喇叭口形状,其北部的西天山、西部的帕米尔高原及南部的昆仑山海拔基本均在3 km以上,部分山区海拔达5 km以上,特别是毗邻青藏高原的昆仑山,海拔基本在5 km以上,其东部为著名的塔克拉玛干大沙漠,特殊的地形加之远离海洋,使海洋水汽难以到达,造成了当地典型的干旱、半干旱气候。

|

图 1 南疆西部地形图(阴影区为海拔高度,单位:km) Fig. 1 Topographic map of west of southern Xinjiang (Shaded indicates altitude, unit: km). |

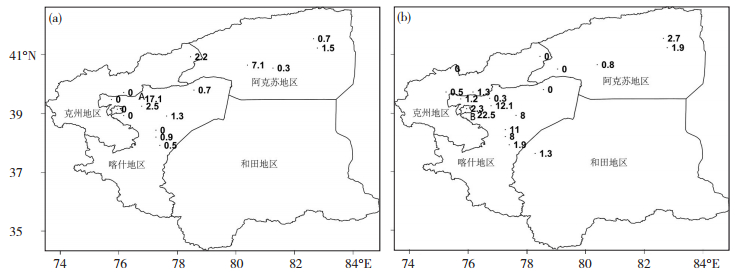

图 2为2014年8月30日17时(北京时,下同)—31日05时和9月8日17时—9日02时南疆西部累积降水量分布,从中可见,喀什地区伽师站(图 2a)降水量为17.1 mm,其中30日22—23时伽师站突发短时强降水,小时降水量达16.9 mm,占伽师站历年年平均降水量(76.4 mm)的22.1%,同时还出现了8 min直径为3 mm冰雹(图略);而伽师站周围不足100 km范围内其他5个站点,仅岳普湖出现2.5 mm降水,其他4站均未出现降水,显然伽师站短时强降水是由快速移动的中尺度系统造成的。喀什地区英吉沙站(图 2b)降水量22.5 mm,其中8日22—23时出现17.5 mm的短时强降水,占英吉沙站历年年平均降水量(82.1 mm)的21.3%;而其周围100 km内其他5站平均累积降水量不足3.5 mm,英吉沙站短时强降水也是中尺度系统造成的。这两次短时强降水的小时降水量均达到当地历年年平均降水量的两成。

|

图 2 2014年8月30日17时—31日05时(a)和2014年9月8日17时—9日02时(b)南疆西部累积降水量分布(单位: mm,A代表伽师站,B代表英吉沙站) Fig. 2 Distribution of accumulated precipitation in the west of southern Xinjiang (a) from 17:00 BT on 30 to 05:00 BT on 31 August and (b) from 17:00 BT on 8 to 02:00 BT on 9 September 2014 (unit: mm, A represents Jiashi station, B represents Yingjisha station). |

南疆西部地广人稀且地形复杂,雷达和自动站数量少且分布不均,目前该地短时强降水预报预警主要依靠卫星对对流云团监测和多普勒天气雷达对对流风暴监测,而相较于中东部地区,多普勒天气雷达产品在南疆西部地区的研究和利用远不够。这两次短时强降水天气均发生在雷达覆盖区,是研究南疆西部短时强降水天气较好的个例。

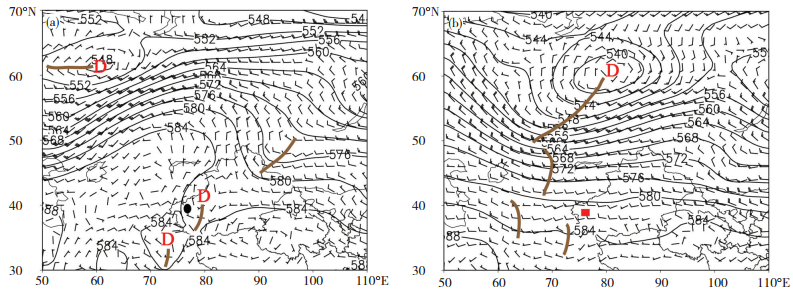

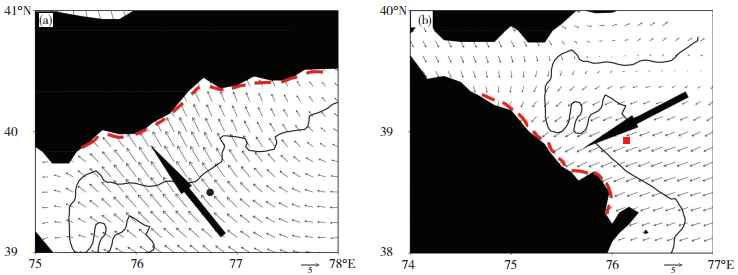

2 环境条件 2.1 大尺度环流背景这两次短时强降水天气均出现在喀什地区夏季傍晚(22—23时)前后,但是环流形势存在明显差异。图 3为利用NECP/NCAR 1°×1°再分析资料得到的8月30日20时和9月8日20时500 hPa天气系统配置,从中可见,“8.30”过程20时500 hPa高度场(图 3a)为“两槽一脊”型,里海、咸海北部—乌拉尔山西部为低涡低槽区,贝加尔湖—新疆为东北—西南向的低槽区,两个低值系统活动区之间为巴尔喀什湖北部强高压脊控制区,高压脊引导冷空气南下,在南疆西部地区形成气旋式环流,出现短时强降水的伽师站位于气旋式环流西南部的西北风区。“9.08”过程20时500 hPa高度场(图 3b)为“两脊一槽”型,里海北部以西地区和新疆北部—贝加尔湖分别为脊区控制,两个高压脊区之间为宽广的低涡控制区,低涡中心位于西西伯利亚地区,中心强度达到536 dagpm,低涡低槽主体位于40°N以北,出现短时强降水的英吉沙站位于低涡低槽底部的弱平直西风带内。两次短时强降水过程分别发生在高压脊前和低涡低槽底部的弱平直西风带内,环流形势存在较大差异。

|

图 3 2014年8月30日20时(a)和9月8日20时(b) 500 hPa天气系统配置(实线为高度场,单位: dagpm;风羽为风场,单位: m·s-1;棕色实线为槽线;红色D为低压中心;黑色圆点代表伽师站;红色方块代表英吉沙站) Fig. 3 Synoptic conditions on 500 hPa at (a) 20:00 BT on 30 August and (b) 20:00 BT on 8 September 2014 (Solid line is geopotential height, unit: dagpm, wind barb is wind, unit: m·s-1, brown line is groove line, red D is low pressure center, black dot represents Jiashi station, and the red square represents Yingjisha station). |

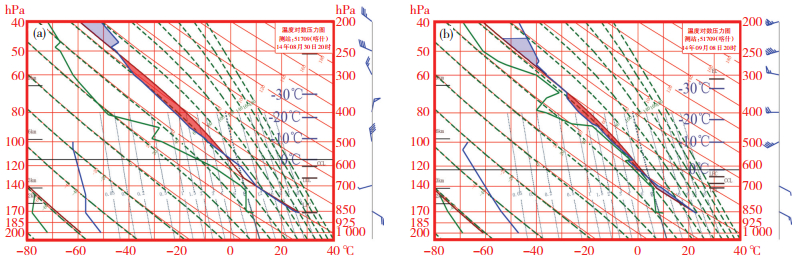

图 4为2014年8月30日20时和9月8日20时喀什站T-lnp图,从中可见,8月30日08时探空(图略)主要特征为380 hPa以上、680 hPa以下湿度较大,850 hPa为2 m·s-1东南风,850—300 hPa风随高度逆转,为冷平流控制。该过程中强对流临近的20时(图 4a),700 hPa以下温、湿层结曲线呈现倒喇叭口状,地面至700 hPa为干暖空气,700 hPa以上温、湿层结曲线呈现喇叭口状,400 hPa以上08时偏南风到20时转为偏北风,380 hPa以上大气温度露点差由08时的3 ℃增大为30 ℃,表明高层大气明显变干。850 hPa上东南风增大为8 m·s-1,偏东风的增强一方面加剧了垂直风切变,另一方面加强了偏东水汽输送至降水区,850—400 hPa风随高度顺转,为暖平流控制,400 hPa以上风随高度出现逆转,为冷平流控制,上冷下暖的结构进一步加强了热力不稳定层结。9月8日08时(图略),700 hPa以下温、湿层结曲线呈倒喇叭口状,700—500 hPa湿度条件好,温、湿层结曲线从低层到高层呈“低层干暖、中层湿、高层干冷”分布,850 hPa为4 m·s-1东北风,850—400 hPa风向顺转有暖平流。该过程中强对流临近的20时(图 4b),温、湿层结曲线从低层到高层依然呈“低层干暖、中层湿、高层干冷”分布,且湿度进一步加大、湿层进一步加厚至450 hPa,850 hPa转为6 m·s-1东南风,850—300 hPa依然为暖平流,其上为冷平流,上冷下暖的结构使热力不稳定层结增强。

|

图 4 2014年8月30日20时(a)和9月8日20时(b)喀什站T-lnp图 Fig. 4 The T-lnp charts of Kashi station at (a) 20:00 BT on 30 August and (b) 20:00 BT on 8 September 2014. |

表 1给出2014年8月30日和9月8日不同时刻喀什站探空对流参数,从中可见,8月30日08时K指数已达33 ℃,抬升指数LI为0.28 ℃,抬升凝结高度LCL和自由对流高度LFC分别为787.2 hPa和471.2 hPa,对流抑制有效位能CIN为589.5 J·kg-1,对流有效位能CAPE较小,0—6 km垂直风切变Wsr0-6 km为2.85 m·s-1。20时K指数略增为34 ℃,LI减小为-2.32 K,LCL升高到659.5 hPa,CIN减弱为0,CAPE增强为733.8 J·kg-1,LFC降低到858.9 hPa的近地层,以上几种对流参数的变化有利于加剧强对流发生所必需的热力不稳定。Wsr0-6 km增强为20.66 m·s-1,动力不稳定加剧,有利于对流风暴的产生和破坏风暴自毁机制而使风暴维持更长时间。9月8日08时K指数为30 ℃,20时增大为36 ℃,LI由08时1.12 ℃减小至20时-2.16 ℃,CAPE由1.6 J·kg-1增加到394.3 J·kg-1,CIN明显减小,LCL变化不大,LFC由364.4 hPa降低为650.8 hPa,以上几种对流参数的变化加剧了热力不稳定,Wsr0-6 km由12.78 m·s-1增强为19.66 m·s-1,使对流发生、发展的动力不稳定条件增长。

|

|

表 1 2014年8月30日和9月8日不同时刻喀什站探空对流参数 Table 1 The sounding convective parameters at Kashi station at different times on 30 August and 8 September 2014. |

对比两次过程短时强降水发生前喀什站探空资料可知,短时强降水发生前中低层均有暖平流,高层均有冷平流,上冷下暖层结进一步加剧了热力不稳定。两次过程均是当日08时CAPE很小、CIN较大、LI为正值,在强降水临近的2 h表现出CAPE极剧增大、CIN极剧减弱,LI由正值变为负值的特征,这3个指数的变化表明对流发生发展的热力不稳定条件增强,垂直风切变的增强预示动力不稳定加剧,对于短时强降水发生有一定指示意义。另外,低层850 hPa由偏北风转为东南风或者东南风由弱变强也是南疆西部短时强降水发生的一个指标。

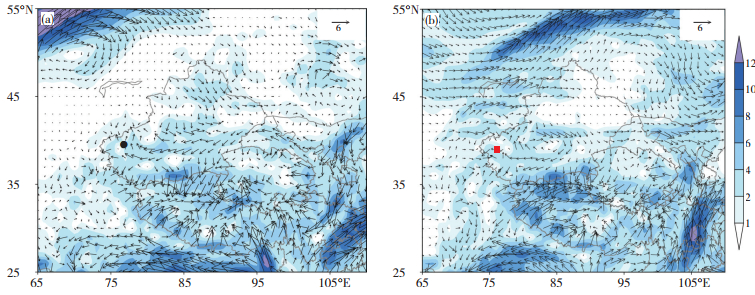

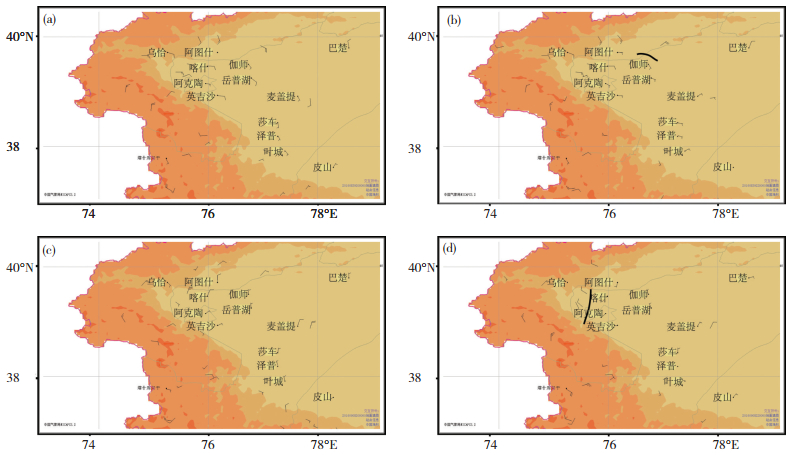

2.3 水汽和热动力条件短时强降水发生需要水汽输送到降水区上空,而南疆西部西、北、南三面环山,高山对于700 hPa以下水汽输送有明显阻碍作用。图 5为利用NECP/NCAR 1°×1°再分析资料得到的2014年8月30日20时和9月8日20时700 hPa水汽通量,从中可见,8月29日20时—31日20时500 hPa水汽通量(图略)表明,南疆西部没有明显的连续水汽输送通道,水汽来自南疆西部地区局地水汽通道输送,且在30日20时最明显。8月30日20时(图 5a),700 hPa有一支快速建立的偏东水汽输送通道,该通道输送水汽经贝加尔湖南部地区—内蒙古—甘肃进入新疆东部直达南疆西部地区,随后该通道明显减弱断裂。可见,快速建立并持续时间短暂的500 hPa偏西、700 hPa偏东水汽输送通道为此次强降水提供水汽条件。9月7日20时—9日20时500 hPa水汽通量(图略)显示,偏西气流中弱扰动携带的水汽输送到南疆西部上空,并没有明显的连续水汽输送通道,其中8日20时局地水汽通量最明显。9月8日20时(图 5b),700 hPa风场环流加强,在增强的偏东风作用下,偏东水汽输送至南疆西部地区,随后偏东水汽输送通道快速减弱。

|

图 5 2014年8月30日20时(a)和9月8日20时(b) 700 hPa水汽通量(单位:g·cm-1·hPa-1·s-1,黑色圆点代表伽师站,红色方块代表英吉沙站) Fig. 5 Water vapor flux of 700 hPa at (a) 20:00 BT on 30 August and (b) 20:00 BT on 8 September 2014 (unit: g·cm-1· hPa-1· s-1, black dot represents Jiashi station, and red square represents Yingjisha station). |

通过对比可知,南疆西部这两次短时强降水500 hPa均没有明显的连续水汽通量输送通道,只有系统自身携带的局地偏西水汽输送,700 hPa南疆盆地内部的偏东水汽输送通道输送水汽至南疆西部。强降水发生前水汽通道快速建立增强,强降水发生后迅速减弱断裂。

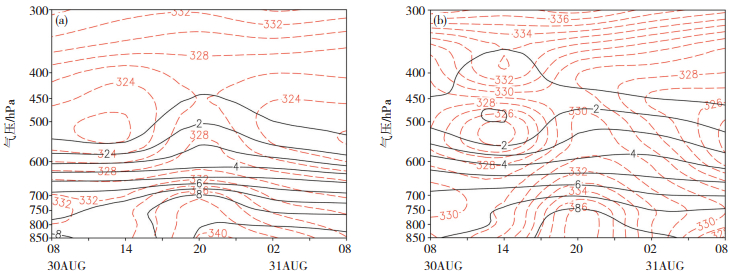

图 6为利用NECP/NCAR 1°×1°再分析资料得到的2014年8月30日08时—31日08时伽师站(76.7°E,39.5°N)和9月8日08时—9日08时英吉沙站(76.2°E,38.9°N)比湿和假相当位温θse时间—高度剖面,从中可见,8月30日20时(图 6a)前后,750—600 hPa为比湿和θse密集带,从低层向高层伸出一条湿舌,低层比湿达9 g·kg-1,表明大气整层湿度在20时前后增加。20时前后,低层向上伸出一支θse舌,θse向上减小的层次升高到450 hPa左右,表明不稳定层结加厚,同时,750—600 hPa θse梯度达到最大。9月8日20时(图 6b)前后,比湿和θse有与8月30日20时前后相似的变化趋势和分布特征。可见,较好的湿度条件、不稳定层结为两次短时强降水提供了很好的环境条件。

|

图 6 2014年8月30日08时—31日08时伽师站(a)、9月8日08时—9日08时英吉沙站(b)比湿(实线,单位:g·kg-1)和假相当位温θse (虚线,单位:K)时间-高度剖面 Fig. 6 The height-time cross section of specific humidity (solid line, unit: g·kg-1) and pseudo-equivalent temperature θse (dotted line, unit: K) at (a) Jiashi station from 08:00 BT on 30 to 08:00 BT 31 August and (b) Yingjisha station from 08:00 BT 8 to 08:00 BT on 9 September 2014. |

以上分析的主要是针对强对流发生的天气背景及环境条件,但是导致短时强降水的直接系统是有利的天气背景下发生发展的中尺度系统,本节主要利用卫星遥感观测资料及EC 0.25°×0.25°再分析资料、地面加密观测资料分析这两次过程中的中尺度系统特点。

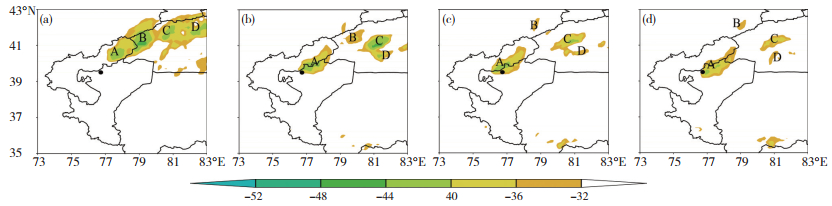

3.1 中尺度对流云团演变特征图 7为2014年8月30日18:30、22:30 FY-2D和22:00、23:00 FY-2E分辨率0.1°×0.1°云顶亮温TBB图,从中可见,8月30日18:30 (图 7a),南疆西部偏北—阿克苏北部出现一条对流云带,位于地面和700 hPa低空中尺度辐合线南侧东南气流中,对流云带中有4个β中尺度对流云团,TBB强度均达到-40 ℃,最南端β中尺度对流云团A位于克州地区北部(云团中心距伽师约150 km),另3个β中尺度对流云团B、C和D位于A的东偏北方向,4个对流云团随500 hPa引导气流向西南方向移动。21:00 (图略)A脱离对流云带向东南方向移动到距伽师约100 km处,随后A完全脱离对流云带移动到距伽师约50 km处。22:00 (图 7b)A发展为标准椭圆状β中尺度对流云团,-40 ℃ TBB范围有所扩大,伽师正好位于A西南部梯度最大处,此时伽师短时强降水开始,A保持-40 ℃的TBB中心强度继续向西南方向移动。22:30 (图 7c)伽师位于A的-36 ℃的TBB处,随后此对流云团向东南方向移动。23:00 (图 7d) TBB中心强度依然为-40 ℃,但是已分裂为两个中心,且范围明显减小,伽师位于A的西侧梯度最大处。受椭圆状β中尺度对流云团A影响,伽师站22:00—23:00产生了16.9 mm短时强降水,随后A快速移过,此次短时强降水结束。可以看到,中尺度对流云团产生在地面和700 hPa低空中尺度辐合线南侧东南气流中,云团清晰并沿500 hPa引导气流移动到伽师上空造成短时强降水,从中尺度对流云团角度对此次短时强降水预报有约3 h的提前时效。

|

图 7 2014年8月30日18:30 (a)、22:30 (c) FY-2D和22:00 (b)、23:00 (d) FY-2E分辨率0.1°×0.1°云顶亮温TBB图(单位:℃,黑色圆点代表伽师站) Fig. 7 TBB with 0.1°×0.1° resolution from FY-2D at (a)18:30 BT, (c) 22:30 BT and FY-2E at (b) 22:00 BT, (d) 23:00 BT on 30 August 2014 (unit: ℃, black dot represents Jiashi station). |

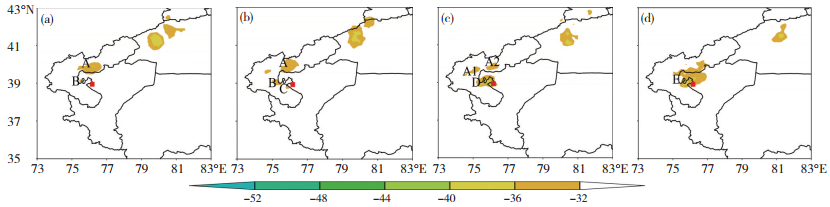

图 8为2014年9月8日20:00 FY-2E和20:30、21:30、22:30 FY-2D分辨率0.1°×0.1°云顶亮温TBB图,从中可见,9月8日18:00 (图略),受地面和700 hPa低空中尺度辐合线激发,在西北—东南向地面和700 hPa低空中尺度辐合线东北侧且距英吉沙西北方约140 km的克州乌恰县,出现TBB强度为-32 ℃的β中尺度对流云团A,随后此对流云团发展。19:00 (图略)A强度不变,范围增大,此后受地面和700 hPa低空中尺度辐合线持续影响,辐合线北侧偏东气流里不断有新对流云团产生。20:00 (图 8a) A范围继续增大,TBB强度增强为-36 ℃,A南部新生一个TBB强度为-32 ℃的β中尺度对流云团B。20:30 (图 8b) A范围不变,TBB强度减弱为-32 ℃,B强度不变,范围有所扩大,其东南方又激发新生另一TBB强度为-32 ℃的β中尺度对流云团C,此时英吉沙附近共有三个β中尺度对流云团A、B和C活动,TBB强度均为-32 ℃,但范围依次减小,且均不在英吉沙上空。21:30 (图 8c)英吉沙北部的A分裂为2个TBB强度为-32 ℃的β中尺度对流云团A1和A2,南部的B和C结合增强为TBB强度为-36℃的β中尺度对流云团D,并位于英吉沙上空。22:30 (图 8d) D与其北部A1和A2结合为β中尺度对流云团E,E的TBB强度依然为-36 ℃,范围进一步扩大,英吉沙位于其东南部,此后E进一步东移,英吉沙位于E西南部。快速新生、分裂、合并、移动的中尺度对流云团造成22:00—23:00英吉沙站17.5 mm短时强降水,随着对流云团快速移过,短时强降水结束。此次短时强降水中尺度对流云团产生在地面和700 hPa低空中尺度辐合线西北侧偏东气流中,中尺度对流云团移动变化迅速,相较于“8.30”过程预报难度更大,从中尺度对流云团角度预报也有约3 h的提前时效。

|

图 8 2014年9月8日20:00 (a) FY-2E和20:30 (b)、21:30 (c)、22:30 (d) FY-2D分辨率0.1°×0.1°云顶亮温TBB图(单位:℃,红色方块为英吉沙站) Fig. 8 TBB with 0.1°×0.1° resolution from FY-2E at (a) 20:00 BT and FY-2D at (b) 20:30 BT, (c) 21:30 BT and (d) 22:30 BT on 8 September 2014 (unit: ℃, red square represents Yingjisha station). |

对比这两次短时强降水天气的风云卫星TBB演变特征可知,这两次过程均有约3 h的提前预报时效,且中尺度对流云团均产生在地面和700 hPa低空中尺度辐合线附近偏东风一侧。“8.30”短时强降水过程,β中尺度对流云团产生在地面和700 hPa低空中尺度辐合线南侧东南气流中,且中尺度对流云团清晰并沿500 hPa引导气流移动,并先产生于对流云带内,后脱离对流云带发展为孤立MCS,最低TBB保持-40 ℃,短时强降水出现在对流云团TBB梯度最大处。“9.08”短时强降水过程,β中尺度对流云团产生在地面和700 hPa低空中尺度辐合线西北侧偏东气流中,经历新生、分裂、合并一系列变化,最低TBB达-36 ℃,短时强降水出现在对流云团发展过程中范围最大时。相比之下,“9.08”的β中尺度对流云团较“8.30”的β中尺度对流云团弱,且在移动过程中变化明显,预报难度更大。

3.2 中尺度辐合线特征图 9为利用EC 0.125°×0.125°再分析资料得到的2014年8月30日20时和9月8日20时700 hPa风场,从中可见,影响“8.30”和“9.08”过程的中尺度辐合线移动演变过程。8月30日14时南疆西部地面风场为弱偏北风(图略),700 hPa克州境内为弱偏东风(图略),20时地面(图略)和700 hPa (图 9a)南疆西部转为较强偏东南气流,气流与3 km以上西天山地形几乎垂直,在克州西部山前出现一条明显的东北—西南向地形中尺度辐合线,有利于对流风暴的产生和加强,辐合线处对应中尺度对流云团加强,随后南疆西部地面和700 hPa风场表现出辐散特征,对流风暴消亡,降水减弱停止。9月8日14时克州南部地面和700 hPa为弱偏东风(图略),20时南疆西部地面(图略)和700 hPa (图 9b)偏东气流加强,气流与3 km以上帕米尔高原地形几乎垂直,在克州山前形成一条明显的西北—东南向地形中尺度辐合线,明显的动力抬升效应有利于对流风暴的产生和加强,对应云图上南疆西部山前的对流云团发展加强,随后南疆西部地面和700 hPa风场辐散,风暴消亡,降水结束。

|

图 9 2014年8月30日20时(a)和9月8日20时(b) 700 hPa风场(箭矢,单位: m·s-1,红色虚线表示辐合线,黑色箭头表示显著流线,黑色圆点代表伽师站,红色方块代表英吉沙站,阴影表示海拔3 km以上地形) Fig. 9 Wind vector on 700 hPa at (a) 20:00 BT on 30 August and (b) 20:00 BT on 8 September 2014 (vector, unit: m·s-1, red dotted line indicates the convergence line, black arrow indicates significant flow line, the black dot represents Jiashi station, the red square represents Yingjisha station, and shaded indicates terrain above 3 km). |

图 10为由地面加密自动站得到的8月30日20时、22时和9月8日20时、22时的地面风场,从中可见,8月30日20时(图 10a)伽师附近地面为东南风,东南风在南疆西部山前辐合,随后辐合线向东南方向移动。22时(图 10b),辐合线移动到伽师北部,对应此时伽师北部中尺度对流云团A(图 7b),对对流风暴有明显的动力抬升作用,造成伽师短时强降水。随后辐合线快速移过伽师,强降水结束。9月8日20时(图 10c),英吉沙附近地面为偏东风,偏东风在山前辐合,随后辐合线东移。22时(图 10d),辐合线位于英吉沙西北部,对应英吉沙西北部发展的对流云团,随后辐合线快速移过英吉沙的过程中造成当地短时强降水。

|

图 10 2014年8月30日20时(a)、22时(b)和9月8日20时(c)、22时(d)的地面风场(风羽,单位: m·s-1,黑色实线表示辐合线) Fig. 10 Ground wind field at (a) 20:00 BT and (b) 22:00 BT on 30 August and (c) 20:00 BT and (d) 22:00 BT on 8 September 2014 (barb, unit: m·s-1, black solid line indicates the convergence line). |

可见“8.30”和“9.08”过程的地形中尺度辐合线和地面中尺度辐合线在对流风暴的产生和维持中发挥了重要作用,是造成短时强降水天气的重要影响系统。

4 雷达回波特征受当地复杂地形、自动站稀少且分布不均等条件制约,对于南疆西部短时强降水的监测预报主要依靠卫星和雷达手段。下文从组合反射率因子CR、反射率因子R和反射率因子剖面RCS特征、径向速度V及径向速度剖面VCS特征、垂直累积液态水含量VIL、垂直累积液态水含量密度DVIL及其剖面特征、回波顶ET产品特征、风暴跟踪信息产品STI特征等方面对两次短时强降水雷达产品特征进行对比分析。

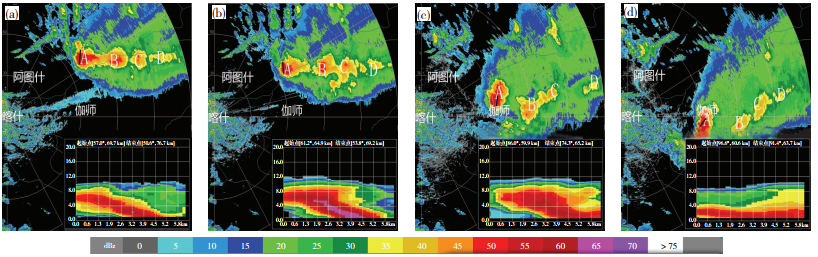

4.1 组合反射率因子、反射率因子和反射率因子剖面特征图 11为“8.30”过程喀什雷达组合反射率因子CR和反射率因子R剖面演变特征,从中可见,8月30日21:04 (图略)在喀什雷达站东北方90—150 km出现积层混合云降水回波,位于伽师东北部约50 km,最强回波达50 dBz,高度4 km并向南移动。21:16 (图略)回波发展为线性多单体风暴,最西端单体最强回波达60 dBz,高度达4 km,此后回波向南移动发展为飑线。21:27 (图略)飑线前沿距离伽师约40 km。21:50 (图 11a )飑线分离为4个γ中尺度对流单体A、B、C和D,这和卫星云图上4个β中尺度对流云团相对应,其中,最西端A发展最强,最强回波达65 dBz,B、C和D依次向东排列,强度依次减弱。22:02 (图 11b) A发展为超级单体风暴,最强回波65 dBz伸展到6 km,大于50 dBz的回波高度达8 km,1.5°仰角反射率因子(图略)可见A后侧由强下沉气流造成的V型缺口。22:36 (图 11c) A南移到伽师上空,低层偏南风造成的强上升气流形成弱回波区,明显的回波倾斜结构有利于上升气流和下沉气流分离,超级单体结构明显,使A维持较长时间。22:59 (图 11d) A强回波高度明显下降并接地,随后向南移过伽师,短时强降水结束。

|

图 11 2014年8月30日21:50 (a)、22:02 (b)、22:36 (c)、22:59 (d)喀什雷达组合反射率因子CR和反射率因子R剖面(单位: dBz,剖面图为沿黑色实线自南向北所剖而成,剖面横坐标为距离,纵坐标为高度,单位:km,下同) Fig. 11 Composite reflectivity factor and cross section of reflectivity from Kashi radar at (a) 21:50 BT, (b) 22:02 BT, (c) 22:36 BT and (d) 22:59 BT on 30 August 2014 (unit: dBz, the cross section is taken along the black solid line from south to north, the abscissa of the section is distance, and the ordinate is height, unit: km, the same as below). |

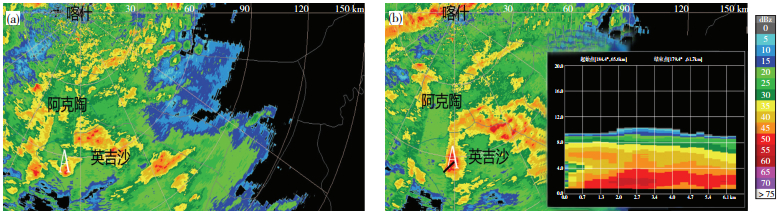

图 12为“9.08”过程喀什雷达CR以及R剖面特征,9月8日21:01 (图略)喀什雷达站周围120 km范围内为积层混合云回波,英吉沙西侧约30 km处存在大于45 dBz的较强回波。21:24 (图 12a)英吉沙西南约15 km对应图 9c中β中尺度对流云团D处,形成一个最强回波中心达50 dBz的γ中尺度对流单体A。21:46 (图 12b) A有所发展并向东偏北移动到距英吉沙约10 km处,最强回波55 dBz位于2 km;影响英吉沙过程中A强度逐渐减弱,英吉沙上空回波表现出积层混合云回波特征;随后回波减弱到35 dBz以下,短时强降水结束。

|

图 12 2014年9月8日21:24 (a)喀什雷达组合反射率因子CR、21:46 (b)组合反射率因子CR和反射率因子R剖面(单位:dBz) Fig. 12 (a) Composite reflectivity factor at 21:24 BT, and (b) composite reflectivity factor and cross section of reflectivity at 21:46 BT from Kashi radar on 8 September 2014 (unit: dBz). |

对比两次过程,“8.30”过程积层混合云回波发展为飑线,飑线又分离为多单体风暴,最西端γ中尺度对流单体A发展为超级单体造成短时强降水,超级单体为高质心对流风暴,呈现后侧V型缺口和明显强回波倾斜特征。“9.08”过程为积层混合云回波中发展的γ中尺度低质心对流风暴造成。

这两次过程对流单体回波强度均达到55 dBz,在水汽条件丰富且平原地区广阔的东部地区,这种强度的对流单体造成的过程降水往往都有几十或上百毫米,但是在干旱区的西部,尤其是距离海洋最为遥远的南疆西部,西、北、南三面均是平均海拔4 km以上的高山,东部为著名的塔克拉玛干大沙漠,中低层水汽通道被阻断,水汽即使快速集中也往往因为没有持续的水汽输送而使单体持续时间短暂,且站点分布稀疏且不均匀,若单体移动快则更难观测到较强降水。

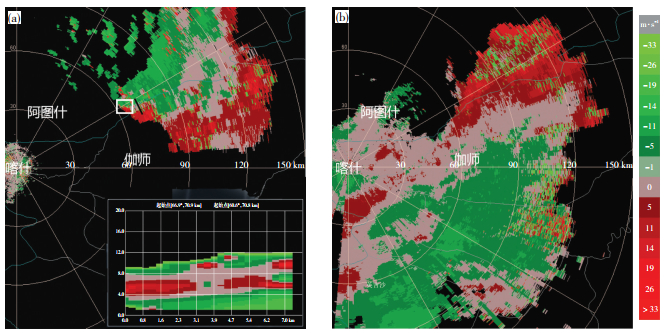

4.2 径向速度及径向速度剖面特征图 13为“8.30”过程22:02的3.4°仰角径向速度V和径向速度剖面VCS以及“9.08”过程22:37的2.4°仰角径向速度V,从8月30日21:16喀什雷达1.5°仰角(图略)可见,喀什东北方90—150 km为明显的速度辐合区,对流风暴不但具有辐合特性,还具有旋转特性。22:02最西端对流风暴发展为超级单体时,3.4°仰角(图 13a)可见明显中气旋,同时速度剖面为中低层辐合,高层辐散特性,这样的速度场配合有利于超级单体风暴进一步维持和加强。22:36 (图略)超级单体风暴速度场上辐合旋转特征依然明显;随后超级单体维持中低层速度辐合、高层速度辐散特性向南移过伽师。“9.08”过程22:03—22:32喀什雷达1.5°仰角(图略)有明显风场辐合特征,在此过程中辐合线产生较强抬升作用生成对流单体,对应21:01积层混合云回波发展为图 11a中γ中尺度对流单体A。22:37表现为明显辐合旋转特征,2.4°仰角(图 13b)特征依然明显。随后1.5°仰角(图略)上辐合旋转特征减弱,2.4°仰角(图略)辐合旋转特征维持到22:54,但更高角度仰角上风场辐散特征不明显,这可能和造成英吉沙短时强降水的回波为积层混合云回波下的普通单体风暴有关。

|

图 13 2014年8月30日22:02喀什雷达的3.4°仰角径向速度V和径向速度剖面VCS (a,白色矩形范围表示中气旋)以及9月8日22:37的2.4°仰角径向速度V (b) Fig. 13 (a) Velocity and cross section of velocity at 3.4° elevation at 22:02 BT on 30 August (White rectangle represents the range of mesocyclone), and (d) velocity at 2.4° elevation at 22:37 BT from Kashi radar on 8 September 2014. |

比较两次过程,“8.30”过程雷达风场特征表现为明显的超级单体特征,中低层辐合、高层辐散,具有旋转特征且存在中气旋;“9.08”过程风场特征表现较弱,只有低层风场辐合,高层风场辐散特征不明显,且强度明显弱于“8.30”过程。两次过程中,边界层辐合线均较明显,对对流单体的产生和加强有重要作用。

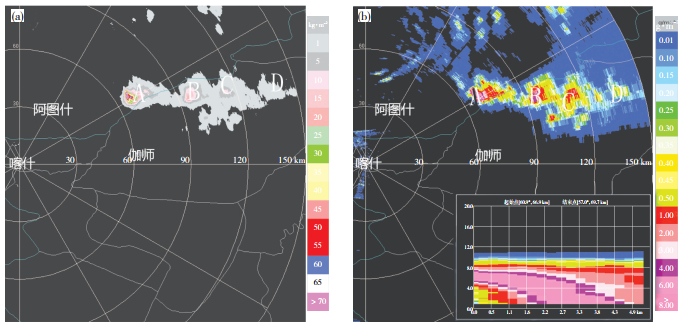

4.3 垂直累积液态水含量、垂直累积液态水含量密度及其剖面特征图 14为喀什雷达2014年8月30日22:02垂直累积液态水含量VIL和1.5°仰角垂直累积液态水含量密度DVIL及其剖面,从中可见,8月30日21:04 (图略)喀什雷达站西北方90—150 km和CR>0的区域相对应范围出现VIL>0的区域。随后对流风暴发展为多单体风暴,22:02 (图 14a)可见4个γ中尺度VIL大值区域A、B、C和D,强度依次减弱,与CR表现的4个大值中心对应,有4个γ中尺度对流单体,且最西端A的VIL>70 kg·m-2区域和R>65 dBz区域有极好的对应。沿A移动方向做剖面(图 14b)可见,DVIL>8 g·m-3从底层一直倾斜伸展到8 km。22:36 (图略)A的最大VIL略减弱为50 kg·m-2,5.3°仰角A的DVIL>8 g·m-3,B、C和D的DVIL区域消失,可见A发展高度很高,A最大DVIL高度略降低到7 km。随后A以最大VIL为50 kg·m-2,最大DVIL> 8 g·m-3的高度降到4 km以下移过伽师。9月8日短时强降水发生前(图略)对流单体最大VIL为25 kg·m-2,强降水发生过程中最大VIL略有减弱,这与较弱反射率有较好对应。21:41 (图略)在2.4°仰角上DVIL达4 g·m-3,从其剖面看位于4 km高度,随后DVIL有所减弱。

|

图 14 2014年8月30日22:02喀什雷达垂直累积液态水含量VIL (a,单位: kg·m-2)和1.5°仰角垂直累积液态水含量密度DVIL及其剖面(b, 单位: g·m-3) Fig. 14 (a) Vertically integrated liquid water (unit: kg·m-2), and (b) density of vertically integrated liquid water (unit: g·m-3) at 1.5° elevation and corresponding cross section from Kashi radar at 22:02 BT on 30 August 2014. |

反射率因子R≥18.3 dBz的回波所在的高度定义为回波顶高ET,应用ET产品可以快速估计强对流回波发展的高度位置。分析两次过程ET产品(图略),8月30日21:04喀什雷达站东北方90—150 km出现大范围ET>3 km的区域,与CR、V、VIL有很好的对应,位于伽师西北部约50 km,最强ET达到9 km,并向南移动;21:16对流风暴发展为线性多单体风暴阶段,最西端的γ中尺度对流单体的ET达11 km;22:02对流风暴发展为超级单体时,ET达9 km的区域明显增大,最强ET依然为11 km,表明对流风暴发展旺盛,对流高度很高。22:02—22:48 ET保持11 km,22:53之后最强ET略减弱为9 km逐渐向南移过英吉沙。9月8日21:01在英吉沙西部约30 km存在ET为9 km的区域,随后ET为9 km的区域缓慢向东移动,22:37之后ET略减弱为8 km,23:00 ET减弱到8 km以下。

对比两次过程的回波顶ET,“8.30”过程ET为11 km,表明对流风暴发展旺盛,对流高度很高;“9.08”过程ET为9 km,维持较长时间,短时强降水发生在回波顶ET最强时段。

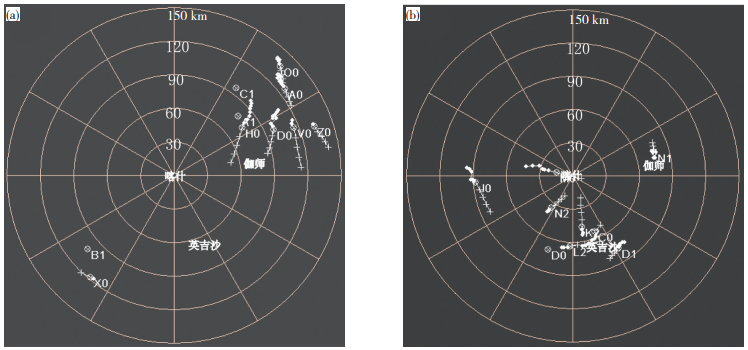

4.5 风暴跟踪信息产品特征风暴跟踪信息产品STI是风暴单体识别和跟踪算法结果的图形方式输出产品,有利于分析监测相互分离容易识别的风暴体信息,包括风暴单体现在的位置、过去1 h中的实况位置和未来1 h每隔15 min的位置,为预报员监测风暴的移动和发展提供了很好的参考。分析两次过程喀什雷达风暴跟踪信息演变特征(图 15),8月30日21:45 (图 15a),STI显示最西端的对流单体H0位于喀什雷达站东北方75 km,对应CR上最西端最强β中尺度对流单体,距离伽师东北方约30 km,从H0风暴预报位置看,风暴将向西南方向移动,从伽师西北部移过而不经过伽师,这和实际风暴向南移动经过伽师有一定偏差,随着短时强降水的临近和发生,STI能够更加准确地预报风暴移动位置。22:36 (图略) STI显示风暴位于伽师站上空,未来1 h将向南移动,这和实际风暴移动速度和方向基本相同。9月8日21:29 (图 15b),STI识别出新的单体L2,从单体L2移动速度和方向看,未来1 h其将向东移过英吉沙,这和风暴实际移动较吻合,但是此时L2附近有识别出的其他单体存在,造成了一定的图形重叠现象,对于跟踪和识别单体L2产生了一定的不利影响。21:46 (图略) STI显示单体L2附近没有其他单体,风暴移动的过去位置、现在位置和预报位置较清晰,从预报来看,未来1 h单体L2将向东移过英吉沙,这和实际风暴移动吻合,说明此次过程的STI对风暴移动具有很好的预报效果。

|

图 15 2014年8月30日21:45 (a)和9月8日21:29 (b)喀什雷达风暴跟踪信息 Fig. 15 Storm track information at (a) 21:45 BT on 30 August and (b) 21:29 BT on 8 September 2014 from Kashi radar. |

两次过程中STI对造成短时强降水的对流单体均有很好的跟踪和预报效果,“9.08”过程STI对单体的路径预报较“8.30”过程更准确,这可能是由于“8.30”过程风暴较强,单体移动较复杂造成的。

5 结论与讨论通过对比分析2014年8月30日(简称“8.30”)和9月8日(简称“9.08”)南疆西部两次短时强降水天气过程,结果表明:

(1)“8.30”过程发生在高压脊前西北气流内,“9.08”过程出现在低涡底部平直西风带内;地面和低空中尺度辐合线是短时强降水的重要影响系统。上冷下暖的层结加剧了热力不稳定,在短时强降水发生前2 h,CAPE急剧增大,CIN极剧减弱,LI由正值变为负值,这3个指数的变化表明对流发生发展的热力不稳定条件增强,垂直风切变的增强预示动力不稳定加剧,对于短时强降水的发生有一定的指示意义。

(2)“8.30”和“9.08”过程在风云卫星TBB演变特征上均有约3 h的提前预报时效,造成短时强降水的β中尺度对流云团发展迅速、移动快,两次短时强降水分别产生在对流云团TBB梯度最大处和发展过程中范围最大时。

(3) 这两次短时强降水过程在雷达回波特征方面表现出明显差异,对流风暴质心高度明显不同。“8.30”过程影响系统为高质心γ中尺度超级单体,最强回波高度6 km,具有中低层辐合、高层辐散、旋转特征;“9.08”过程影响系统为低质心γ中尺度普通单体风暴,最强回波高度2 km。同时,两次过程中雷达径向速度上明显的边界层辐合线对对流风暴的产生和加强有重要作用。

| [1] |

Hosking J G, Stow C D. Ground-based, high-resolution measurements of the spatial and temporal distribution of tain fall[J]. J Applied Meteor, 1987, 26(11): 1530-1939. DOI:10.1175/1520-0450(1987)026<1530:GBHRMO>2.0.CO;2 |

| [2] |

Klaassen W. Determination of rain intensity from Doppler spectra of vertically scanning radar[J]. J Atmos Ocea Tech, 1989, 6(4): 552-562. DOI:10.1175/1520-0426(1989)006<0552:DORIFD>2.0.CO;2 |

| [3] |

袁美英, 李泽椿, 张小玲. 东北地区一次短时大暴雨β中尺度对流系统分析[J]. 气象学报, 2010, 68(1): 125-136. |

| [4] |

许爱华, 孙继松, 许东蓓, 等. 中国中东部强对流天气的天气形势分类和基本要素配置特征[J]. 气象, 2014, 40(4): 400-411. DOI:10.3969/j.issn.1671-1742.2014.04.013 |

| [5] |

卢焕珍, 张楠, 刘一玮. 天津一次局地大暴雨中尺度对流系统组织化特征与成因[J]. 暴雨灾害, 2015, 34(1): 17-26. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2015.01.003 |

| [6] |

牛淑贞, 张一平, 梁俊平, 等. 郑州市两次短时强降水过程的环境条件和中尺度特征对比[J]. 暴雨灾害, 2016, 35(2): 138-147. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2016.02.006 |

| [7] |

牛奔, 张家国, 吴涛, 等. 鄂西北一次超级单体风暴的多普勒天气雷达观测分析[J]. 暴雨灾害, 2016, 35(1): 45-52. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2016.01.007 |

| [8] |

张家宝, 苏起元, 孙沈清, 等. 新疆短期天气预报指导手册[M]. 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 1986.

|

| [9] |

江远安, 包斌, 王旭. 南疆西部大降水天气过程的统计分析[J]. 沙漠与绿洲气象, 2001, 24(5): 19-20. DOI:10.3969/j.issn.1002-0799.2001.05.006 |

| [10] |

张云惠, 王勇, 支俊, 等. 南疆西部一次强降雨的多普勒雷达分析[J]. 沙漠与绿洲气象, 2009, 3(6): 17-20. DOI:10.3969/j.issn.1002-0799.2009.06.004 |

| [11] |

黄艳, 刘涛, 张云惠, 等. 2010年盛夏南疆西部一次区域性暴雨天气特征[J]. 干旱气象, 2012, 30(4): 615-622. |

| [12] |

杨莲梅. 南亚高压突变引起的一次新疆暴雨天气研究[J]. 气象, 2003, 29(8): 21-25. DOI:10.3969/j.issn.1000-0526.2003.08.005 |

| [13] |

杨莲梅, 张广兴. 阿克苏北部绿洲强对流暴雨与冰雹红外云图特征对比分析[J]. 干旱气象, 2004, 22(3): 22-25. DOI:10.3969/j.issn.1006-7639.2004.03.004 |

| [14] |

马禹, 王旭. 新疆特大暴雨过程中的中尺度对流系统特征[J]. 新疆气象, 1998, 21(6): 3-7. |

| [15] |

庄薇, 刘黎平, 王楠. 新疆地区一次对流性降水的三维中尺度风场研究[J]. 应用气象学报, 2006, 17(4): 444-451. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2006.04.008 |

| [16] |

张俊兰, 张宁. 2009年阿克苏两次冰雹天气的对比分析[J]. 沙漠与绿洲气象, 2011, 5(2): 28-31. DOI:10.3969/j.issn.1002-0799.2011.02.006 |

| [17] |

王存亮, 魏勇, 郭金强, 等. 石河子一次强冰雹天气的多普勒天气雷达特征分析[J]. 沙漠与绿洲气象, 2011, 5(5): 43-46. DOI:10.3969/j.issn.1002-0799.2011.05.012 |

2017, Vol. 36

2017, Vol. 36