2. 中亚大气科学研究中心,乌鲁木齐 830002

2. Center for Central Asia Atmosphere Science Research, Urumqi 830002

20世纪80年代,Hosking等[1]和Klaassen[2]对短时强降水等强对流天气进行了研究,此后国内外对短时强降水天气的研究蓬勃开展。短时强降水常具有突发性强、小时雨强大等特点,容易导致城市内涝、山体滑坡等次生灾害[3]。因此,短时强降水的预报一直是天气预报业务中的难点,也是气象工作者研究的重点之一。我国短时强降水研究多集中于华南、长江流域、华北、东北等区域,气象学者对短时强降水过程主要流型配置的关键环境参数开展了大量研究[4-7]。孙继松等[8]指出,西北气流高空冷平流强迫是造成短时强降水的一种典型环流配置,并从大量天气实例分析中提炼出中国100°E以东各区域短时强降水天气主要影响系统、系统结构配置及演变规律,建立了各类短时强降水物理模型,提出了预报预警着眼点。这些研究积极推动了我国短时强降水天气预报预警技术的进步。此外,许多气象工作者还利用天气雷达、卫星和区域数值模式等对造成短时强降水的中小尺度系统开展了研究[9-11],指出γ和β中尺度系统合并,以局地发展为主的停滞型和不断影响某一地区的移动型“列车效应”是造成短时强降水的主要影响形式

上述研究成果主要针对100°E以东区域,而涉及占中国1/6面积的新疆区域短时强降水天气的研究很少,对大范围暴雨个例中尺度系统的初步分析也很有限[12-15],对造成新疆短时强降水天气的环境条件、中尺度系统和触发因子等缺乏客观认识,非常规资料在强对流天气中的应用还处于起步阶段。新疆为大陆性干旱半干旱气候,大范围持续性暴雨过程少[16]。由于新疆“三山夹两盆”的特殊地形,局地短时强降水和冰雹天气频发[17],新疆气候中心气候影响评价报告指出,近10 a局地强对流暴雨造成的灾害占气象灾害的36%,平均每年记录局地暴雨洪水灾害45次,随着全球变暖,新疆强对流天气呈增加趋势,造成灾害损失巨大。

杨莲梅等对新疆暴雨天气进行研究,给出了典型环流配置[18-20]:对流层中层伊朗副热带高压东伸北挺且常与乌拉尔山脊叠加,同时贝加尔湖为高压脊,两高压脊之间为中亚低值系统(长波槽或低涡系统),且中亚低值系统是造成新疆强降水天气的影响系统。2015年6月9日乌鲁木齐出现一次短时强降水过程,并伴有雷电、大风等强对流天气。该过程的大气环流背景与以往过程完全不一样,中亚地区并非由低值系统所控制,脊前槽后的西北气流是造成这次强降水的影响系统。新疆地区短时强降水预报业务和研究2010年才逐渐起步,对短时强降水相关研究成果较少,预报业务中发现造成短时强降水影响系统主要有长波槽、低涡、中纬度锋区短波系统,而槽后西北气流造成短时强降水的情况极其少见。本文利用乌鲁木齐多普勒天气雷达、风廓线雷达、GPS/MET水汽探测仪以及FY—2E/G卫星、21个区域加密自动站气象资料和GFS/NCEP 0.5°×0.5°逐6 h再分析资料,对2015年6月9日乌鲁木齐短时强降水过程的热力不稳定层结、水汽、垂直风切变以及中尺度特征和触发因子进行分析,研究导致该短时强降水过程的中尺度系统被不同观测资料所“捕捉”到的物理特征,探索干旱区突发性、局地性很强的西北气流下短时强降水的中小尺度特征。

1 短时强降水实况和环流特征2015年6月9日乌鲁木齐出现一次短时强降水,并伴雷电、大风等强对流天气,该过程表现为强度大、历时短、局地性、灾害重等特点,引发乌鲁木齐市严重的城市内涝。6月9日18:30—20:00 (北京时,下同)乌鲁木齐站降水量达20.1 mm,其中19:00—20:00的1 h降水量达14.7 mm,为乌鲁木齐站1991年有气象记录以来小时降水量极值,而同时间段位于乌鲁木齐站以北10 km的黑山头站、与乌鲁木齐站相距20 km的米东站1 h降水量仅分别为2.5 mm、0.6 mm,可见此次强对流天气具有明显的γ尺度特征。

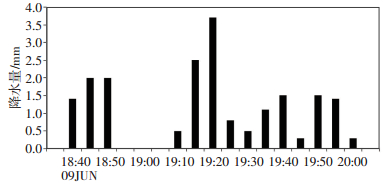

图 1给出2015年6月9日18:30—20:00乌鲁木齐站逐5 min降水演变,从中可见,短时强降水主要集中在4个时段:第一阶段18:35—18:50,降水量达5.4 mm;第二阶段19:10—19:25,降水量为7.6 mm;第三阶段19:25—19:40,降水量为3.3 mm;第四阶段19:45— 20:00,降水量为3.8 mm。在整个强对流天气过程中伴有强烈雷电、大风,19:15出现极大风速,达16.4 m·s-1。

|

图 1 乌鲁木齐站2015年6月9日18:30—20:00逐5 min降水量演变(单位: mm) Fig. 1 Variation of 5 minutes precipitation (unit: mm) at Urumqi station from 18:30 BT to 20:00 BT 9 June 2015. |

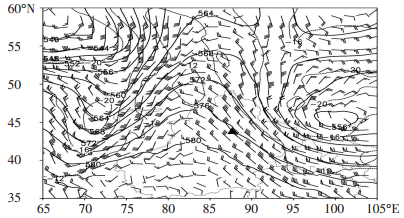

图 2为9日08时500 hPa环流形势,从中可见,欧亚范围为一脊两槽经向环流,中西伯利亚阻塞高压与新疆脊叠加,形成东北—西南向经向度很大的长波脊,蒙古—东北亚则为宽广低槽活动区,新疆87°E以西处于新疆高压脊控制,乌鲁木齐恰好处于高压脊前西北气流控制下。从温度平流看,午后沿西北气流有冷平流南下,由海平面气压场可知(图略),9日14时新疆北部还由热低压控制,乌鲁木齐14时气压为1 005.4 hPa,温度为29.5 ℃,18时地面高压鼻快速移到乌鲁木齐,冷空气侵入乌鲁木齐,使得乌鲁木齐气压陡升、气温陡降,18时、19时、20时乌鲁木齐站气压分别为1 008.7 hPa、1 010.3 hPa、1 013.9 hPa,气温分别为25.3 ℃、21.7 ℃、18.6 ℃。脊前西北气流引导冷空气快速下传至乌鲁木齐区域底层与强盛暖空气交汇,是短时降水产生重要因素,宽广低槽后部强西北气流是造成乌鲁木齐短时强降水的环流背景。

|

图 2 2015年6月9日08时500 hPa环流形势(实线为等高线,单位: dagpm;虚线为等温线,单位: ℃;风羽表示流场;▲表示乌鲁木齐站) Fig. 2 Atmospheric circulation of 500 hPa at 08:00 BT 9 June 2015 (Solid line indicates geopotential height line, unit: dagpm, dashed line indicates isotherm, unit: ℃, wind bar indicates streamline and ▲indicates Urumqi station). |

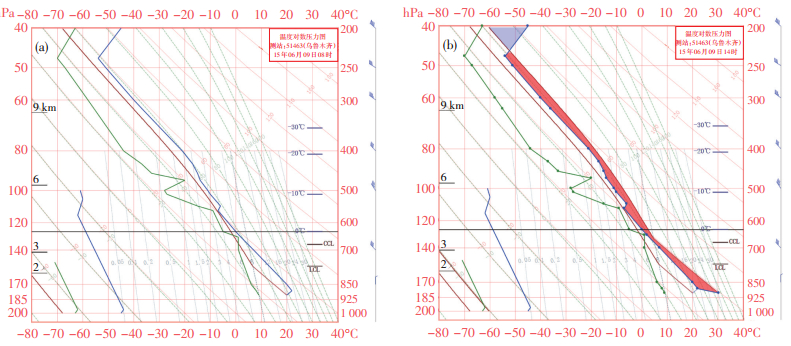

图 3a为6月9日08时乌鲁木齐站探空曲线,从中可见,700 hPa以下温、湿层结曲线呈倒喇叭口,700 hPa至近地层是干而热的空气,700—550 hPa湿度较大,而550 hPa以上为干冷空气,温、湿层结曲线从低层到高层呈“低层干暖、中层湿、高层干冷”分布。700—250 hPa以上为一致强西北气流,风速为16~18 m·s-1,风速变化很小。850 hPa风速很小,虽然850—700 hPa风向逆转有冷平流,但未出现对流不稳定能量,对流有效位能CAPE值为0,各种热力、动力不稳定参数也未表现出明显对流潜势。此时500 hPa温度为-11 ℃,850 hPa温度为20 ℃,850 hPa与500 hPa等压面温度差ΔT850-500达31 ℃,表明850—500 hPa环境温度递减率较大,这种环境温度递减率有利于对流发生。图 3b为用地面温度、露点订正后的14时乌鲁木齐站探空曲线,从中可见,对流不稳定能量快速发展,700 hPa以下温、湿曲线仍为倒喇叭口型,温、湿层结曲线从低层到高层仍呈“低层干暖、中层湿、高层干冷”分布。此时ΔT850-500达33 ℃,850—500 hPa环境温度递减率使得有利于对流发生的条件进一步增强,对流有效位能CAPE由08时的0 J·kg-1迅速增大为1 555.5 J·kg-1,K指数达33 ℃,沙氏指数SI达-1.8 ℃,午后对流潜势强盛发展。

|

图 3 2015年6月9日乌鲁木齐站08时(a)和订正的14时(b)探空曲线 Fig. 3 Sounding curves at (a) 08:00 BT and (b) revised curves at 14:00 BT at Urumqi station on 9 June 2015 |

表 1为乌鲁木齐站6月9日08时、14时和20时对流潜势参数,从中可见,08时850 hPa与500 hPa假相当位温Δθse850-500为6 ℃,14时明显增强,达15 ℃,至20时强对流发生时,为10 ℃,午后乌鲁木齐层结不稳定发展显著。K指数午后也有所增大,达33 ℃,SI指数08时为0.78 ℃,到14时减小为-1.8 ℃,表明08时强热力稳定,而14时则变成强热力不稳定。CAPE值在08时为0 J·kg-1,大气中几乎没有不稳定能量,14时则明显增大,为1 555.5 J·kg-1,表明午后对流有效位能显著发展,积蓄了大量不稳定能量,强降雨发生后,对流有效位能得到释放,CAPE值迅速减小为0 J·kg-1。

|

|

表 1 2015年6月9日不同时刻乌鲁木齐站对流潜势参数 Table 1 Convection potential parameters at Urumqi station at different times on 9 June 2015. |

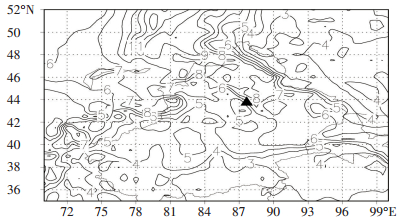

分析可知9日08—20时925—600 hPa新疆高压脊控制区(北疆准格尔盆地区域)为高湿层,各层比湿均在6~9 g·kg-1(图略),图 4给出2015年6月9日08时850 hPa比湿场,与925—600 hPa各层相比,850 hPa比湿最大,准格尔盆地周围西部、北部、东部以及以南的天山山区比湿均小于6 g·kg-1。700 hPa、850 hPa水汽通量(图略)表明,新疆境外无明显水汽向北疆地区输送,乌鲁木齐西北方向约200 km脊前西北气流输送强水汽,这与乌鲁木齐西北方向存在尺度约200 km的西北低空急流相联系,表明这场短时强降水天气主要是北疆上空自身的湿空气迅速汇集造成的。

|

图 4 2015年6月9日08时850 hPa比湿场(单位: g·kg-1,▲表示乌鲁木齐站) Fig. 4 Specific humidity (unit: g·kg-1) of 850 hPa at 08:00 BT 9 June 2015 (▲ indicates Urumqi station). |

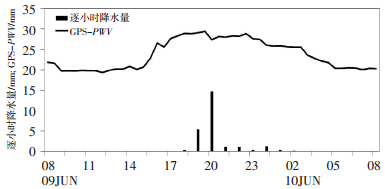

图 5给出乌鲁木齐站GPS/MET反演的逐30 min大气可降水量GPS-PWV和逐小时降水量演变,从中可见,9日08—15时GPS-PWV一直维持20 mm左右,变化很小,接近6月气候平均值18.2 mm,从15:30开始GPS-PWV出现明显跃升,1 h增加了6 mm,之后持续增加至18时的28.9 mm,乌鲁木齐降水开始,水汽聚集发生在2~3 h内。随着降水的发生,GPS-PWV维持在28~30 mm,降水结束,GPS-PWV迅速减小至20 mm。从GPS-PWV演变可知,水汽聚集时间较短,前期长波槽移过北疆,北疆上空500 hPa以下空气比湿较大。由上文比湿和水汽通量的分析可知,水汽非境外远距离输送,而是在合适的动力条件下,由局地水汽迅速聚集而成。杨莲梅等[21]对乌鲁木齐夏季10次天气尺度系统影响的暴雨过程GPS/MET反演的逐小时GPS-PWV进行了研究,指出乌鲁木齐地区的暴雨过程GPS-PWV呈现明显的1~3 d增湿过程和1~2次跃变过程,且降水时GPS-PWV几乎约为气候平均值的2倍,而该短时强降水过程GPS-PWV增湿过程约2~3 h,GPS-PWV最大值约为气候平均值1.6倍。

|

图 5 2015年6月9日乌鲁木齐站GPS/MET反演的逐30 min大气可降水量GPS-PWV和逐小时降水量演变(单位: mm) Fig. 5 Variations of 30 minutes GPS-PWV by GPS/MET and hourly precipitation at Urumqi station on 9 June 2015 (unit: mm). |

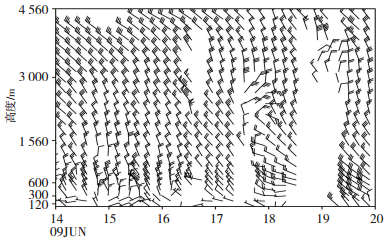

乌鲁木齐站边界层风廓线雷达探测的时间分辨率为6 min,960 m以下高度间隔60 m,以上高度间隔120 m。图 6给出乌鲁木齐站风廓线雷达逐6 min风场演变,从中可见,16时前风廓线雷达探测高度范围内气流较为稳定,4 560 m以下几乎为一致的西北气流,1 500—4 500 m出现8~14 m·s-1显著气流,500—4 500 m风速垂直切变约为8 m·s-1,大气呈稳定状态。低层折射率结构常数Cn2值(反映大气湍流状况的参数,与大气的湿度有关)在-136~-128 dB,有弱的不稳定湿区存在。16:30开始3 km向下至2 km风速明显增强,出现超过20 m·s-1西北急流并向底层下传,风速垂直切变增大至16 m·s-1。18:00出现明显风向垂直切变,对流层底层至中层风向表现为西风—西北风—东风—北风,风向垂直切变导致大气层结动力不稳定发展,而动力不稳定是强对流天气发生的基本条件之一[8]。同时500—1 000 m出现一支较强的边界层偏西气流,风速达10~12 m·s-1,1.5 km以上急流风向为偏北风,而1.5 km以下急流风向则为西北风,存在风向顺转,整层迅速增湿,Cn2值为-112~-104 dB,期间探测到边界层急流最强达20 m·s-1 (因高度每隔60 m一个探测数据,绘图时进行间隔180 m抽点),且整层高湿区维持,Cn2变化与雨强变化一致。其中雨强最强时段由于强降水导致风廓线雷达探头探测信号衰减,部分资料缺失。18:40整层大气开始出现强盛的上升运动,垂直速度最大达6 m·s-1左右(图略)。随着边界层急流减弱和Cn2值减小,降水减弱结束。

|

图 6 2015年6月9日乌鲁木齐站风廓线雷达探测的逐6 min风场(单位: m·s-1)时间-高度剖面 Fig. 6 The time-height cross section of 6 minutes wind field by wind-profiler radar at Urumqi station on 9 June 2015 (unit: m·s-1). |

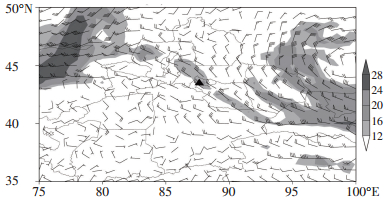

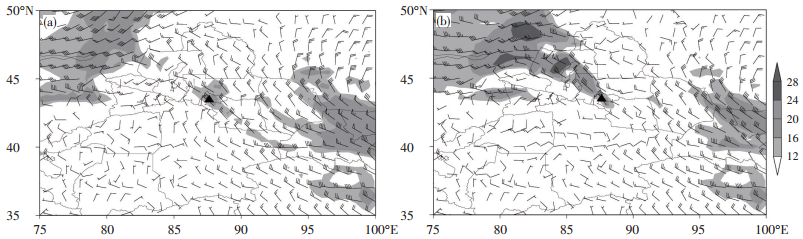

图 7给出6月9日08时700 hPa风场,从中可见,乌鲁木齐西北方向出现尺度约200—300 km的西北低空急流,急流中心风速为16 m·s-1,乌鲁木齐处于急流出口区右侧,而850 hPa风场上风速小于6 m·s-1,未出现低空急流。图 8a、b分别给出14时700 hPa、850 hPa风场,从中可见,西北低空急流进一步增强并向东南移动,但仍为β中尺度,同时850 hPa出现西北低空急流,影响乌鲁木齐短时强降水的低空急流为β中尺度,急流中心风速达20 m·s-1,乌鲁木齐处于低空急流出口区左侧,低空急流是触发此次短时强降水系统发展的因素之一。

|

图 7 2015年6月9日08时700 hPa风场(阴影区表示风速大于12 m·s-1低空急流区,▲表示乌鲁木齐站) Fig. 7 Wind field (unit: m·s-1) of 700 hPa at 08:00 BT on 9 June 2015 (Shaded indicates the low-level jet stream with wind speed greater than 12 m·s-1, and ▲ indicates Urumqi station). |

|

图 8 2015年6月9日14时700 hPa (a)和850 hPa (b)风场(阴影区表示风速大于12 m·s-1低空急流区,▲表示乌鲁木齐站) Fig. 8 Wind field (unit: m·s-1) of (a) 700 hPa and (b) 850 hPa at 14:00 BT on 9 June 2015 (Shaded indicates the low-level jet stream with wind speed greater than 12 m·s-1, and ▲ indicates Urumqi station). |

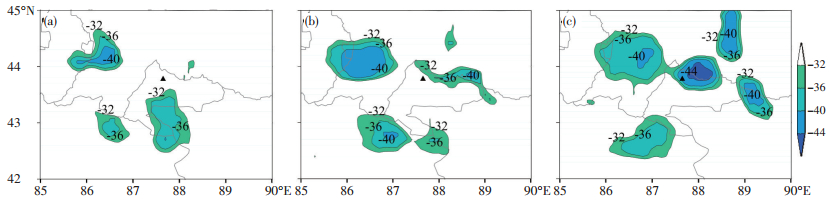

图 9给出6月9日FY-2E 0.1°×0.1°分辨率的云顶亮温TBB演变,从中可见,9日17:30 (图 9a)乌鲁木齐周围250 km范围内有3个明显的中尺度对流云团,最强云团位于距乌鲁木齐西北方向200 km左右的石河子以北区域,该对流云团为不规则的椭圆形β中尺度系统,TBB达-40 ℃,乌鲁木齐以南的天山山区有2个TBB达-36 ℃椭圆形β中尺度对流云团。这3个对流云团此时对乌鲁木齐无影响,石河子对流云团对应低空急流出口区,天山山区2个对流云团由山区午后对流发展而成造成局地暴雨。18:30 (图 9b)石河子对流云团仍在原地活动,面积略有增大且发展成为标准椭圆形,但强度未明显增强,随着低空急流向乌鲁木齐伸展,在昌吉—米泉—乌鲁木齐以东新生一个东西向扁圆型β中尺度对流云团,TBB达-36 ℃,乌鲁木齐位于对流云团西南侧TBB梯度最大处,此后约20 min降水开始,天山山区2个对流云团向南远离乌鲁木齐,对乌鲁木齐无影响。19:30 (图 9c)随着低空急流进一步向乌鲁木齐伸展和加强,乌鲁木齐附近中尺度对流云团发展加强成标准椭圆形,最大TBB达-44 ℃,乌鲁木齐位于对流云团西南侧TBB梯度最大处,石河子对流云团仍在原地活动但有所减弱始终对乌鲁木齐无影响,其1 h后原地减弱消失,随着西北低空急流向下游伸展。乌鲁木齐下游的东北和西南方向100 km处各生成2个中心TBB达-40 ℃对流云团,它们对乌鲁木齐无影响,1 h后乌鲁木齐对流云团东移与其东北方向对流云团合并造成天池暴雨。上述分析可知,影响乌鲁木齐短时强降水的中尺度对流云团在乌鲁木齐附近生成发展,生命史仅2~3 h,短时强降水发生在对流云团西南侧TBB梯度最大处。

|

图 9 2015年6月9日17:30 (a)、18:30 (b)、19:30 (c) 0.1°×0.1°分辨率FY-2G云顶亮温TBB (单位:℃,▲表示乌鲁木齐站) Fig. 9 FY-2G cloud top brightness temperature (unit: ℃) with 0.1°×0.1° resolution at (a) 17:30 BT, (b) 18:30 BT, (c) 19:30 BT on 9 June 2015 (▲ indicates Urumqi station). |

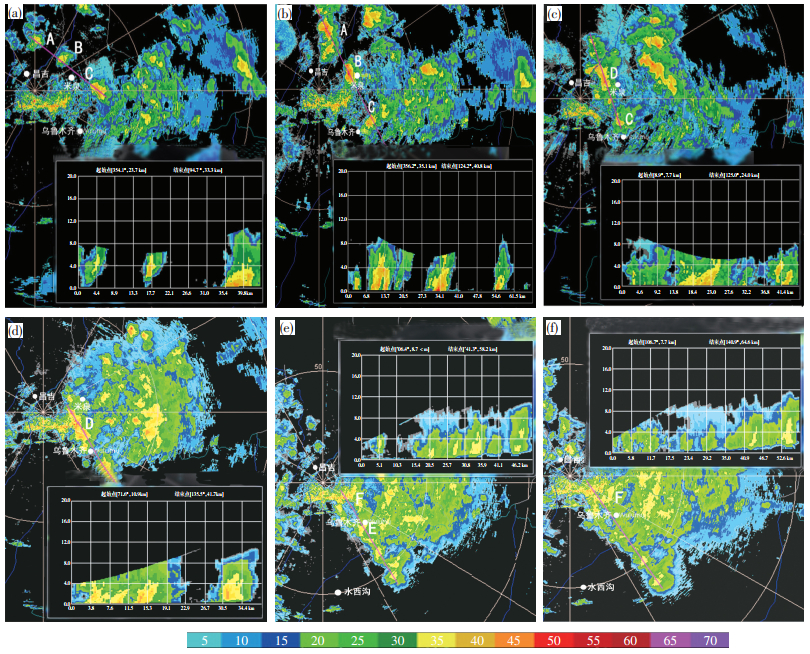

图 10给出不同时次乌鲁木齐多普勒天气雷达组合反射率,从中可见,6月9日17:53 (图 10a),沿乌鲁木齐西北方向西北低空急流上生成3个分离的γ中尺度对流单体,呈西北—东南向线状多单体回波依次排列(A、B、C对流单体),A位于昌吉(距离乌鲁木齐约40 km),B位于昌吉东南方(距离乌鲁木齐约30 km),位于米泉以北(距离乌鲁木齐约20 km)一带,C对流单体回波强度达40~45 dBz,较强回波伸展高度4 km以下,A和B对流单体回波强度为35~40 dBz,较强回波伸展高度约在2—6 km。18:10 (图 10b),A和B对流单体快速东南下并发展,回波强度达45~50 dBz,对流单体范围有所增加但仍为γ中尺度,强回波在6 km向下伸展到离地面很近的高度,表明这2个对流单体为低质心风暴,C对流单体已移到乌鲁木齐附近,单体范围有所减小,但回波强度有所增强,达45~50 dBz,这3个对流单体仍呈西北—东南向线状多单体回波排列,与西北低空急流一致,受西北急流引导对流单体向东南方向的乌鲁木齐移动。18:38 (图 10c),C对流单体移至乌鲁木齐上空,造成18:35—18:50出现5.4 mm强降水,随着该对流单体的减弱移出,降水随之减弱,此时A和B对流单体合并为一个对流单体D,D范围有所增大但强度无变化。19:12 (图 10d),合并的D对流单体向东南方向的乌鲁木齐移动并有所增强,造成乌鲁木齐19:10—19:25出现7.6 mm短时强降水并伴有大风,19:15出现极大风速16.4 m·s-1。19:34和19:46 (图 10e, f),沿西北低空急流乌鲁木齐附近新生2个γ中尺度对流单体E和F,回波强度约为40~45 dBz,强回波伸展高度在4 km以下,这2个对流单体弱于前两个时段强降水对流单体,造成19:25—19:40和19:45—20:00出现3.3 mm和3.8 mm的较强降水。从对流单体的演变可知,沿西北低空急流形成多个γ中尺度单体回波,γ中尺度对流单体依次移动影响乌鲁木齐,造成乌鲁木齐间歇性短时强降水,最终造成乌鲁木齐站出现小时雨量极值,这是典型的“列车效应”。目前对新疆强降水中尺度系统的研究尤其是利用雷达资料进行的研究不多,已有的研究[15, 16, 24]指出,造成新疆暴雨为α、β中尺度系统,几乎未分析出γ中尺度对流系统,也未见以“列车效应”方式影响。方翀等[5]研究2012年7月21日北京地区特大暴雨指出,对流系统持续的“列车效应”以及低质心高效率的对流系统是其主要成因,对流系统组合反射率回波强度最强为45 dBz,此次乌鲁木齐短时强降水过程也具有类似的特点。

|

图 10 2015年6月9日不同时次乌鲁木齐多普勒天气雷达组合反射率(单位: dBz, 剖面横坐标为距离,纵坐标为高度,单位:km): (a) 17:53, (b) 18:10, (c) 18:38, (d) 19:12, (e) 19:34, (f) 19:46 Fig. 10 Reflectivity composite from Urumqi radar at (a) 17:53 BT, (b) 18:10 BT, (c) 18:38 BT, (d) 19:12 BT, (e) 19:34 BT, and (f) 19:46 BT on 9 June 2015 (unit: dBz, the abscissa of the section is distance, and the ordinate is height, unit: km). |

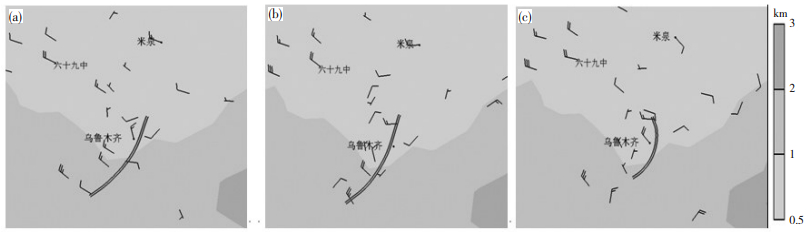

图 11给出该强降水过程不同时次乌鲁木齐地区21个区域加密自动站观测的风场,从中可见,强降水发生前北疆区域基本为一致西北风,风速多小于4 m·s-1。由图 6风廓线雷达探测的风场逐6 min变化可知,16:30时开始3 km风速有所增强,出现20 m·s-1西北急流,18:00左右近地层西北风也明显增大,伴随C对流单体移到乌鲁木齐,区域自动站观测到18:35左右乌鲁木齐区域地面风速突然加大,并出现西北风与西南风地面中尺度切变线。18:40 (图 11a),西北风与西南风进一步增强且切变线尺度约在20 km以内,此切变线伴随C对流单体移到乌鲁木齐而出现,18:35— 18:50乌鲁木齐降水量达5.4 mm,此后C对流单体减弱,西北风与西南风速明显减弱,地面切变线也随之减弱,随后19:10昌吉γ中尺度对流单体移动到乌鲁木齐。19:10 (图 11b),西北风与西南风速再次增强,地面切变线再次出现,19:10—19:20乌鲁木齐出现6.2 mm降水。19:30—19:40和19:45—19:55发展2个新生γ中尺度对流单体影响乌鲁木齐,19:40 (图 11c),西北风与西南风切变再次出现形成地面切变线,此阶段乌鲁木齐站分别出现2.6 mm和2.9 mm降水,20:00以后随着西北低空急流减弱,线状多单体回波减弱,地面切变线减弱消失,短时强降水随之结束。从风廓线雷达和天气雷达观测可知,γ中尺度对流单体在中尺度低空急流上出现,γ中尺度对流单体生命史约为20 min,西北风与西南风切变形成地面中尺度切变线伴随对流单体出现,4个中尺度切变线生命史也约为15~20 min。从目前的观测手段看,天气雷达能反映γ中尺度对流单体演变,逐5 min区域自动站观测反映出γ中尺度地面切变线伴随对流单体出现。

|

图 11 2015年6月9日18:40 (a), 19:10 (b), 19:40 (c)乌鲁木齐21个区域自动站观测的风场(阴影为地形) Fig. 11 Observed wind field of 21 regional automatic stations at Urumqi at (a)18:40 BT, (b)19:10 BT, and (c) 19:40 BT on 9 June 2015 (Shaded indicates topography). |

本文对2015年6月9日出现在乌鲁木齐的短时强降水过程进行了较为细致的分析,得出以下结论:

(1) 该过程具有强度强、历时短、影响范围小等特点,其中6月9日19:00—20:00乌鲁木齐站降水量达14.7 mm,突破其有记录以来小时降水量极值,其中有4个降水集中时段。

(2) 该短时强降水发生在高压脊前西北气流背景下,降水发生前低槽移过北疆,北疆地区925—600 hPa处于高湿状态,对流层为“底层干暖、中层湿、高层干冷”结构,对流层中低层β中尺度低空急流上γ中尺度对流单体是强降水的直接影响系统,乌鲁木齐周围水汽在合适动力条件下在2~3 h内迅速集中,而非来自境外远距离输送。

(3) 大气对流不稳定潜势发展时间很短,约为3~4 h,6月9日午后14时K指数增大至33 ℃,08时SI指数为0.78 ℃而14时为-1.8 ℃,08时CAPE值为0 J·kg-1而至14时增大为1 555.5 J·kg-1,午后对流有效位能显著发展,积蓄了大量不稳定能量。

(4) 沿乌鲁木齐西北方向低空西北急流约40 km距离内呈西北—东南向排列若干个γ中尺度对流单体,γ中尺度对流单体以“列车效应”方式依次造成乌鲁木齐强降水,对流单体组合反射率最强达45~50 dBz,强回波伸展高度4 km且向下延伸到离地面很近的位置。沿低空西北急流生成β尺度对流云团,乌鲁木齐降水发生在该地局地生成β中尺度对流云团西南侧TBB梯度最大处,对流云团生命史仅2~3 h,云团TBB最低达-44 ℃,远弱于我国东部地区暴雨的TBB值-70 ℃。

从此次短时强降水预报预警角度来看,对于3 h以内发展的短时强对流天气,临近订正探空强对流参数K指数、SI指数和CAPE值有预警意义,多普勒天气雷达和风廓线雷达逐6 min、GPS/MET水汽逐30 min和区域自动站逐5 min观测对监测和预警强对流发生、发展有较好的作用,应加强利用上述各类探测资料对大量个例的分析研究,总结一些具有共性的指标。而对γ中尺度地面切变线的发生机制,从目前观测还不能阐释清楚,因此需要进一步利用天气雷达反演风场、热力场及高时空分辨率区域数值模式进行深入研究。

| [1] |

Hosking J G, Stow C D. Ground-based, high-resolution measurements of the spatial and temporal distribution of rainfall[J]. J Applied Meteoro, 1987, 26(11): 1530-1939. DOI:10.1175/1520-0450(1987)026 < 1530:GBHRMO > 2.0.CO; 2 |

| [2] |

Klaassen W. Determination of rain intensity from Doppler spectra of vertically scanning radar[J]. J Atmos Ocea Tech, 1989, 6(4): 552-562. DOI:10.1175/1520-0426(1989)006 < 0552:DORIFD > 2.0.CO; 2 |

| [3] |

郑媛媛, 姚晨, 郝莹, 等. 不同类型大尺度环流背景下强对流天气的短时临近预报预警研究[J]. 气象, 2011, 37(7): 795-801. |

| [4] |

陈涛, 张芳华, 宗志平. 一次南方春季强对流过程中影响对流发展的环境场特征分析[J]. 高原气象, 2012, 31(4): 1019-1031. |

| [5] |

方翀, 毛冬艳, 张小雯, 等. 2012年7月21日北京地区特大暴雨中尺度对流条件和特征初步分析[J]. 气象, 2012, 38(10): 1278-1287. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2012.10.014 |

| [6] |

樊李苗, 俞小鼎. 中国短时强对流天气的若干环境参数特征分析[J]. 高原气象, 2013, 32(1): 156-165. |

| [7] |

许爱华, 孙继松, 许东蓓, 等. 中国中东部强对流天气的天气形势分类和基本要素配置特征[J]. 气象, 2014, 40(4): 400-411. DOI:10.3969/j.issn.1671-1742.2014.04.013 |

| [8] |

孙继松, 戴建华, 何立富, 等. 强对流天气预报的基本原理与技术方法[M]. 北京: 气象出版社, 2014.

|

| [9] |

袁美英, 李泽椿, 张小玲. 东北地区一次短时大暴雨β中尺度对流系统分析[J]. 气象学报, 2010, 68(1): 125-136. |

| [10] |

汪小康, 王晓芳, 崔春光, 等. 用新型探测资料分析武汉一次短时强降水过程的中尺度对流系统[J]. 暴雨灾害, 2012, 31(4): 321-327. |

| [11] |

魏葳, 蒋丽, 陈晓伟, 等. 2015年皖江最强梅雨锋短时强降水过程成因分析[J]. 暴雨灾害, 2017, 36(1): 66-74. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2017.01.009 |

| [12] |

马禹, 王旭. 新疆特大暴雨过程中的中尺度对流系统特征[J]. 新疆气象, 1998, 21(6): 3-7. |

| [13] |

杨莲梅, 张广兴. 阿克苏北部绿洲强对流暴雨与冰雹红外云图特征对比分析[J]. 干旱气象, 2004, 22(3): 22-25. DOI:10.3969/j.issn.1006-7639.2004.03.004 |

| [14] |

庄薇, 刘黎平, 王楠. 新疆地区一次对流性降水的三维中尺度风场研究[J]. 应用气象学报, 2006, 17(4): 444-451. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2006.04.008 |

| [15] |

孔期, 郑永光, 陈春艳. 乌鲁木齐7·17暴雨的天气尺度与中尺度特征[J]. 应用气象学报, 2011, 22(1): 12-22. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2011.01.002 |

| [16] |

张家宝, 苏起元, 孙沈清, 等. 新疆短期天气预报指导手册[M]. 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 1986.

|

| [17] |

张家宝, 邓子风. 新疆降水概论[M]. 北京: 气象出版社, 1987.

|

| [18] |

杨莲梅. 南亚高压突变引起的一次新疆暴雨天气研究[J]. 气象, 2003, 29(8): 21-25. DOI:10.3969/j.issn.1000-0526.2003.08.005 |

| [19] |

杨莲梅, 李霞, 张广兴. 新疆夏季强降水研究若干进展及问题[J]. 气候与环境研究, 2011, 16(2): 188-198. |

| [20] |

杨莲梅, 张云惠, 汤浩. 2007年7月新疆三次暴雨过程水汽特征研究[J]. 高原气象, 2012, 31(4): 963-973. |

| [21] |

杨莲梅, 王世杰, 史玉光, 等. 乌鲁木齐夏季强降水过程GPS—PWV的演变特征[J]. 高原气象, 2012, 31(5): 1348-1355. |

2017, Vol. 36

2017, Vol. 36