2. 广东省气象台,广州 510080

2. Guangdong Meteorological Observatory, Guangzhou 510080

4—6月份为华南前汛期,该时期北方冷空气势力逐渐减弱,偏南季风加强,二者交锋常导致华南出现暴雨,甚至是大暴雨。针对华南前汛期暴雨的成因,气象学者开展了大量的研究工作。陶诗言[1]提出,华南暴雨与中高纬度地区天气系统联系紧密;林良勋等[2]通过对2008年罕见龙舟水分析指出,该过程每次强降水的出现均与西风槽的影响有密切关系,高空急流和低层切变线的南压过程配合一次强降水的产生;陈炳洪[3]等对2009年广东一次特大暴雨分析指出,低空急流和季风扰动无论在时间上还是空间上均与特大暴雨的产生有关。张晓美[4]等通过研究指出,中β尺度系统的生消与华南暴雨具有良好的对应关系。近年来研究表明[5-6],华南前汛期暴雨是多尺度天气系统共同作用的结果,在有利的大尺度环流背景下,中尺度系统对于暴雨的触发作用明显。在实际业务中,对中尺度系统的准确把握对于暴雨预报很关键。但由于常规探测资料时空分辨率较低,目前针对华南暴雨的分析研究仍侧重于大尺度系统,而对于中尺度系统和多尺度天气系统相互作用的研究较少,其深度和广度也均不够。因此针对华南前汛期暴雨的多尺度天气系统相互作用开展深入研究,对于认识暴雨产生机理以及短时预报和临近预警均有重要意义。2014年5月23日广州地区出现暴雨到大暴雨,局部特大暴雨,降水量突破历史极值,本文采用NCEP FNL 1°×1°逐6 h再分析资料、风廓线雷达观测资料及其他常规观测资料,针对该大暴雨过程的大尺度环流背景及中尺度系统变化特征进行研究,以期为华南前汛期暴雨的短时预报和临近预警提供一定的参考。

1 资料与方法诊断分析所用的资料包括广州市自动站逐5 min降水资料、国家观测站逐1 h降水资料、NCEP FNL 1°×1°逐6 h再分析资料、广州多普勒雷达资料以及部署在从化、龙门的边界层风廓线雷达资料。其中风廓线雷达资料时间分辨率为5 min,高度分辨率为60 m,探测范围为100—5 920 m。由于实际大气很难满足风廓线雷达探测所要求的被测风场各项同性[7]的条件,因此为避免资料缺乏代表性,本文采用前后1 h的风场平均值代替单一时次风场。

利用风廓线雷达数据对低空急流指数I [8]以及垂直风切变进行计算分析,低空急流指数公式为:

| $ I = V/D $ | (1) |

式(1)中,V为2 km以下边界层急流中心最大风速,单位为m·s-1;D表示为12 m·s-1风速在该时次中的最低位置,单位为km。

准确的垂直风切变计算包括风向、风速的贡献,其计算公式为:

| $ M = \frac{{\Delta V}}{{\Delta Z}} $ | (2) |

式(2)中,

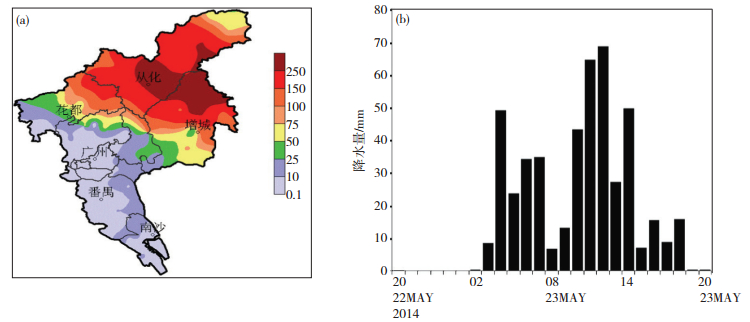

2014年5月22日夜间到23日,广州地区出现暴雨到大暴雨,局部特大暴雨,降水中心出现在广州中北部的从化、增城中北部和花都东部地区,部分地区的降水量突破历史极值。图 1给出2014年5月22日20时—23日20时(北京时,下同)广州市累计降水量(由广州市自动站每5 min降水资料计算而得)和增城派潭镇逐小时降水量。从中可见,该过程具有降水强度大、强降水持续时间长的特点,呈西北—东南走向的强降水云带,从5月22日夜间起到23日傍晚一直停留在清远—从化—增城—龙门区域,受强降水云带的影响,从化、增城中北部持续出现强降水。22日20时—23日20时,全市共有61个测站的降水量超过50 mm,其中13个测站的降水量超过250 mm,27个测站的降水量为100~250 mm。广州市的从化、增城、花都国家气象观测站降水量分别为277.7 mm、154.4 mm、79.2 mm。全市降水极值出现在增城的派潭镇,降水量为477.4 mm,超过历史极值,从化的西和村24 h降水量为320.5 mm,也超过其历史记录。据不完全统计,该过程造成广州市30个镇(街) 22.05万人受灾,7人死亡,紧急转移群众4.25万人,农作物受灾面积达20.6万亩,倒塌房屋6 810间,直接经济损失超过7亿元。

|

图 1 2014年5月22日20时—23日20时广州市累积降水量(a)和增城派潭镇逐小时降水量(b) (单位:mm) Fig. 1 (a) Accumulated precipitation at Guangzhou and (b) hourly precipitation at Paitan town of Zengcheng from 20:00 BT 22 to 20:00 BT 23 May 2014 (unit:mm). |

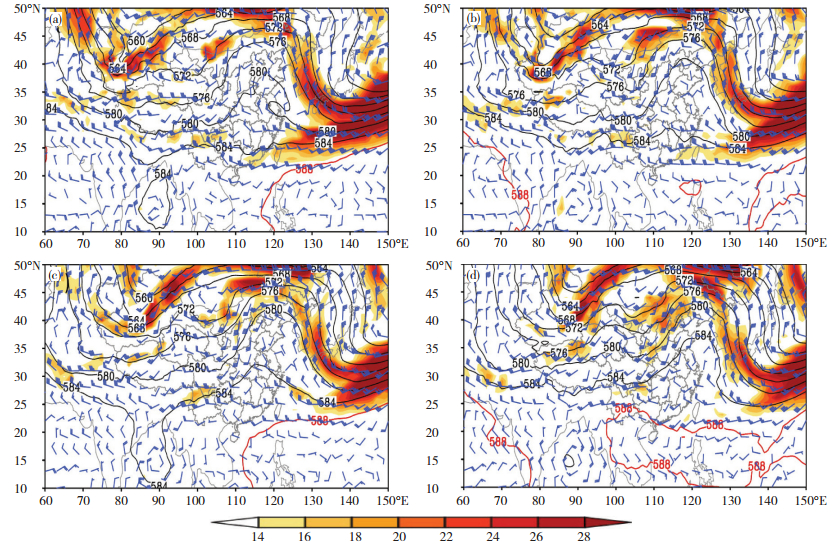

22日20时,100 hPa南亚高压中心位于中南半岛北部、云南南部(图略),华南上空为辐散的西北气流。图 2给出2014年5月22日20时—23日20时不同时次的500 hPa风场和高度场叠加图,从中可见,500 hPa (图 2a)高压脊位于贝加尔湖附近,巴尔喀什湖附近(70°—90°E)及日本附近为低槽控制,为“两槽一脊型”[9]。巴尔喀什湖附近的低槽槽底较宽,其南侧边缘位于25°N附近,下游有短波槽影响华南地区。副热带高压(以下简称副高)脊线位于15°N附近,西脊点位于117°E附近,副高的阻挡作用使得华南上空短波槽稳定少动,从而对华南产生持续影响。图 3给出850 hPa不同时次风场、水汽通量和水汽通量散度叠加图,从中可见,850 hPa (图 3a)主要有2支气流影响华南地区,一支从孟加拉湾经中南半岛流向广西附近,并在广西上空有明显的气旋式辐合;另一只经南海流入到广东地区。水汽通量相配合,也分为2支,大值中心分别位于广西和粤东,广州上空水汽通量较小,且具有正的水汽通量散度,此阶段降水以小雨为主。

|

图 2 2014年5月22日20时—23日20时不同时次的500 hPa风场(风羽)和高度场(黑线, 单位: dagpm, 红实线为588 dagpm线, 填色为风速, 单位:m·s-1)叠加图(a) 22日20时;(b) 23日02时;(c) 23日08时;(d) 23日14时 Fig. 2 Superimposed field of wind (wind feather) and height (black line, unit: dagpm) of 500 hPa at (a) 20:00 BT 22 May, (b) 02:00 BT 23 May, (c) 08:00 BT 23 May and (d) 14:00 BT 23 May 2014 (Red solid line is 588 dagpm line, shaded represents wind speed, unit: m·s-1). |

|

图 3 2014年5月22日20时—23日20时850 hPa不同时次风场(风羽)、水汽通量(填色, 单位: g·cm-1·hPa-1·s-1)和水汽通量散度(红线, 单位: 10-6g·cm-2·hPa-1·s-1)叠加图(a) 22日20时;(b) 23日02时;(c) 23日08时;(d) 23日14时 Fig. 3 Superimposed field of wind (wind feather), vapor flux (shaded, unit: g·cm-1·hPa-1·s-1) and vapor flux divergence (red line, unit: 10-6 g·cm-2·hPa-1·s-1) of 850 hPa at (a) 20:00 BT 22 May, (b) 02:00 BT 23 May, (c) 08:00 BT 23 May and (d) 14:00 BT 23 May, 2014. |

23日02时,南亚高压中心稳定少动,华南上空仍维持辐散的西北气流,抽吸作用为低层水汽辐合上升提供了较好的动力条件。500 hPa (图 2b)中纬度槽脊缓慢东移,脊后的偏南气流逐渐推进至110°E以东,华南上空短波槽稳定维持。850 hPa (图 3b)气流仍然分为2支,2支气流强度加强并在华南上空形成东西2支低空急流,且2支急流逐渐靠近。广州上空水汽通量迅速增加,且水汽通量由辐散转为辐合,为暴雨的产生提供了充沛的水汽条件。广州中北部地区雨势明显增大,部分地区1 h降水量达50 mm以上。

到23日08时,南亚高压中心东移到云南上空,华南上空风场辐散增强,抽吸作用更明显。500 hPa (图 2c)副高加强西伸,西脊点伸至110°E附近,华南地区位于副高西北边缘,中纬度槽脊继续东移,脊后偏南气流增大,华南上空不断有短波槽增强、过境,有利于低层辐合增加、垂直上升运动增强,从而引发暴雨。广州上空低空急流继续增强,急流轴强度达16 m·s-1,广州位于急流轴左侧,正涡度平流较强,有利于强降水的产生。与此同时,水汽通量也持续增加,超过21 g·cm-1·hPa-1·s-1,研究表明[10],该量级的水汽通量已足以支持广东出现特大暴雨。此时水汽辐合依然明显,水汽通道上游的中南半岛及南海北部地区的风速较大,源源不断将水汽输送到广州上空,为暴雨的持续提供充沛的水汽(图 3c)。在上述天气系统影响下,广州中北部地区强降水持续,自动站记录连续7 h有超过50 mm以上的降水。

23日14时(图 2d),副高继续西伸北抬,广东位于其北侧边缘。中纬度槽脊继续东移,广东位于脊后偏西气流和副高北部偏西气流的汇合区,短波槽活动依然明显。与08时相比,广州上空的低空急流维持,但强度有所减弱,与之相对应的水汽通量也有所减弱,但仍维持较大值,中北部地区的水汽辐合仍然明显。水汽通道上游中南半岛及南海风速明显减小,水汽供应较之前明显减弱(图 3d),广州中北部地区的降水逐渐减弱。

23日20时以后(图略),副高继续西伸北抬,广州地区逐渐被588 dagpm线控制,850 hPa风速继续减弱,低空急流消失,水汽通量迅速减少,水汽通量散度也再次变为正值,降水逐渐停止。

3 中小尺度结构特征分析在实际业务中,对中尺度系统的准确把握对于暴雨预报十分重要。在该暴雨过程中,中尺度的风场结构、变化是怎样的?选取位于暴雨中心的从化站以及距离暴雨中心较近、但未出现短时强降水的龙门站为代表站,利用广州多普勒天气雷达资料及部署在两地的边界层风廓线雷达资料,对暴雨过程的中尺度风场结构、强度变化与强降水的关系进行对比研究。

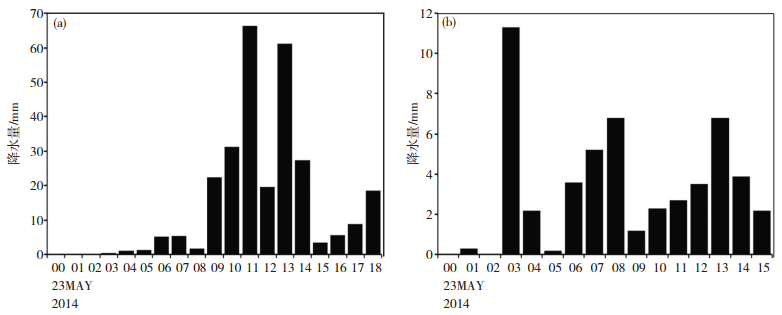

3.1 雷达特征分析图 4给出23日00—18时从化站和龙门站的逐小时降水量,从中可见,从化站累积降水量达280.5 mm,08时以后开始出现小时降水量大于20 mm的短时强降水,15时后降水量迅速减小。而龙门站在整个暴雨过程中,小时降水量除03时以外基本均在10 mm以下。

|

图 4 2014年5月23日00—18时从化站(a)和龙门站(b)逐小时降水量(单位: mm) Fig. 4 Hourly precipitation (unit: mm) at (a) Conghua station and (b) Longmen station from 00:00 BT to 18:00 BT 23 May 2014. |

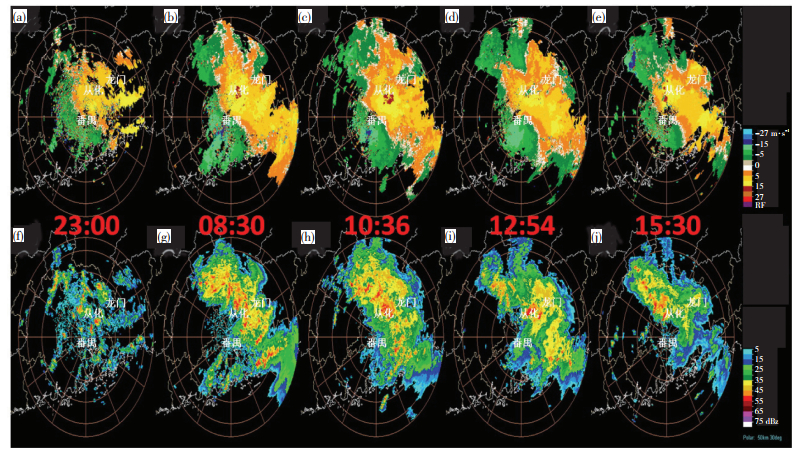

图 5给出2014年5月22—23日不同时次广州雷达回波径向速度和反射率因子,从中可见,22日夜间(图 5a、f)开始,广州地区不断出现零散的回波向东北方向移动,并逐渐加强合并。23日08时30分(图 5b、g),回波呈西北—东南向位于广州东北部的从化—增城一带,强度进一步增强,最大反射率因子超过55 dBz,此时从化站上空西南风速加大,出现风速辐合,随后从化站出现短时强降水。此后(5c、h)西北—东南向的回波一直稳定少动,径向速度图上对应较明显的风速辐合,反射率因子强度增强。12时54分(图 5d、i)从化站上空出现明显的逆风区,风速辐合较强,回波强度进一步增强,最大反射率因子超过60 dBz,有利于极端强降水的出现。15时30分(图 5e、j),从化、龙门上空风速转为辐散场,反射率因子强度明显减弱,强降水随之减弱结束。

|

图 5 2014年5月22—23日不同时次广州雷达回波径向速度(上图)和反射率因子(下图) (a, f) 22日23:00; (b, g) 23日8:30; (c, h) 23日10:36; (d, i) 23日12:54; (e, j) 23日15:30 Fig. 5 Echo radial speed (above) and reflectivity factor (below) observed by Guangzhou radar at (a, f) 23:00 BT 22 May, (b, g) 8:30 BT 23 May, (c, h) 10:36 BT 23 May, (d, i) 12:54 BT 23 May and (e, j) 15:30 BT 23 May 2014. |

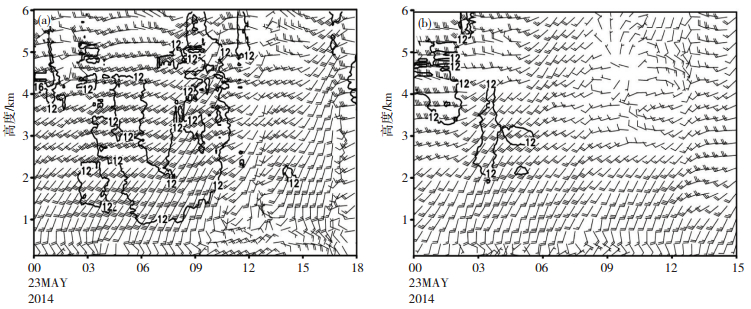

图 6给出2014年5月23日00—18时从化站及23日00—15时龙门站风廓线雷达观测到的风场时间—高度剖面图。从中可见,23日00时(图 6a),从化站12 m·s-1以上风速区主要出现在4 km以上,03时开始急流区垂直分布范围迅速扩大,急流区底部高度不断降低,并于06时左右达到约1 km的高度,且持续了约1 h。伴随低空急流区垂直范围的迅速伸展(03—05时),急流区垂直风切变增大,有利于正涡度环流加强,为上升运动的发展提供了很好的动力条件,同时配合西南暖湿气流输送的充沛水汽,导致该暴雨的产生。在整个暴雨过程中,龙门站(图 6b)整层也以西南气流为主,开始阶段强风速区也逐渐下传,但与从化站相比,下传的高度只达到约2 km,同时持续时间也较短。23日04时后,急流消失。结合图 3的水汽条件分析可知,龙门站虽然在整个暴雨过程中水汽充沛,但由于高空能量下传较弱,低层中尺度动力触发作用不够,因此雨强明显减弱。

|

图 6 2014年5月23日00—18时从化站(a)及23日00—15时龙门站(b)风廓线雷达观测到的风场时间—高度剖面图(等值线标出超过12 m·s-1的风速) Fig. 6 Time-height cross sections of (a) Conghua wind profile from 00:00 BT to 18:00 BT 23 May and (b) Longmen wind profile from 00:00 BT to 15:00 BT 23 May 2014 (More than 12 m·s-1 wind speed is indicated by contour line). |

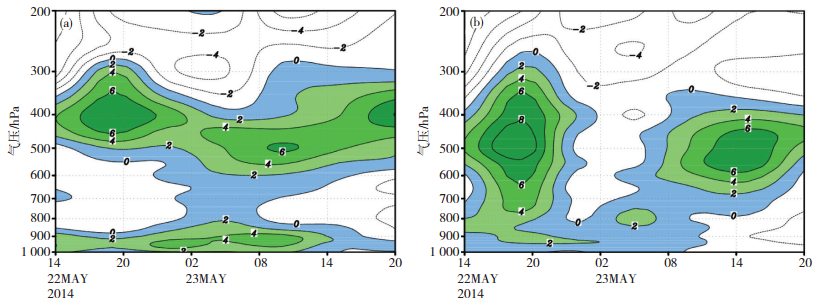

图 7给出2014年5月22日14时—23日20时从化站和龙门站的相对涡度时间—高度剖面图。从中可见,在强降水出现前(图 7a),低层相对涡度较小,随着降水开始,相对涡度逐渐增加,在强降水时段,相对涡度均较大。这与强风速下传、维持的时间具有较好的对应关系。相关研究[11]指出,低空急流在夜间的活动,可对边界层不稳定起到维持作用,为对流持续发展提供有利条件,将更有机会将对流组织发展成为具有较大水平尺度的中尺度对流系统。而对于龙门站,在该暴雨过程中低层相对涡度维持较小值。

|

图 7 2014年5月22日14时—23日20时从化站(a)和龙门站(b)的相对涡度(单位:10-5s-1)时间—高度剖面图 Fig. 7 Time-height cross section of relative vorticity (unit: 10-5 s-1) at (a) Conghua station and (b) Longmen station from 14:00 BT 22 to 20:00 BT 23 May 2014. |

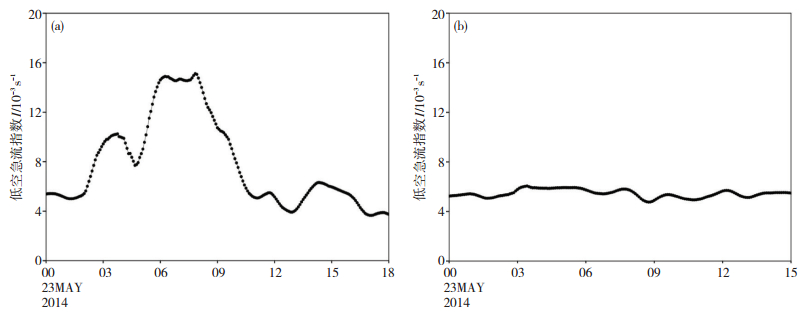

图 8给出2014年5月23日00—18时从化站及23日00—15时龙门站低空急流指数I的时间序列图,结合从化站逐时降水量(图 4a)分析可知,从化站在强降水开始前,I值迅速增大。从23日03时开始,从化站的I值逐渐增大,04时稍有减小,但随后迅速增大,07时左右达到峰值,约15×10-3 s-1。08时以后,随着强降水开始,从化站的I值迅速减小,由15×10-3 s-1降到约4 ×10-3 s-1,此后一直维持在低值。而龙门站的I值在整个降水过程中变化不明显。从化站I值与降水的变化关系表明,I值在强降水出现前迅速增大,在强降水开始后迅速减小,表明I值的变化对强降水的发生有一定的指示意义。

|

图 8 2014年5月23日00—18时从化站(a)及23日00—15时龙门站(b)低空急流指数I (单位: 10-3 s-1)的时间序列图 Fig. 8 Time variation of low-level jet index I (unit: 10-3 s-1) at (a) Conghua station from 00:00 BT to 18:00 BT 23 May and (b) Longmen station from 00:00 BT 23 to 15:00 BT 23 May 2014. |

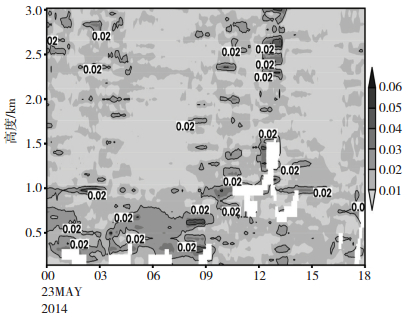

在暴雨过程中较强的垂直风切变有利于层结不稳定的发展,从而导致对流性强降水的产生。为深入研究该暴雨过程中垂直风切变的变化特征与强降水的关系,图 9给出2014年5月23日00—18时从化站垂直风切变的时间—高度剖面图。从中可见,在强降水出现前的几个小时,从化1 km以下高度的垂直风切变逐渐增大;在23日08时左右,即强降水出现前,垂直风切变出现了极值,中心值达0.04 s-1;强降水出现后低层的垂直风切变迅速减小。将上述现象与图 6对比可知,垂直风切变逐渐增大的时间与强风速垂直伸展高度不断降低的时间较一致,说明正是由于强风速垂直伸展高度不断降低导致了风场垂直切变的增强。研究[12]指出,当有强对流存在时,0—4 km的平均垂直风切变会达到0.015 s-1左右,而该暴雨过程中垂直风切变达到了0.04 s-1,表明强对流发生前垂直风切变可能会大得多。

|

图 9 2014年5月23日00—18时从化站垂直风切变(单位: s-1)的时间—高度剖面图 Fig. 9 Time-height cross section of horizontal wind vertical shear (unit: s-1)at Conghua station from 00:00 BT to 18:00 BT 23 May 2014. |

综上分析可知,在短时强降水发生前,低空急流、低空急流指数以及垂直风切变均有明显变化,对于这几项的准确把握,对提高强降水的短时临近预报具有重要意义。

4 结论本文对2014年5月22—23日广州中北部大暴雨过程的天气形势、水汽条件以及中尺度系统特征进行了初步分析,得出以下结论:

(1) 该大暴雨过程是多尺度系统相互作用的结果。大尺度环流形势为“两槽一脊”,巴尔喀什湖宽槽下游有短波槽影响华南地区,副高西伸加强,华南持续受短波槽影响。低层来自孟加拉湾以及南海的低空急流,为大暴雨的产生提供了充足的水汽条件。高层南亚高压位于中南半岛与云贵附近,华南上空为辐散的西北气流,抽吸作用明显。

(2) 通过对风廓线雷达资料分析可知,强降水发生前,强风速伸展高度的不断降低,使得上下层垂直风切变增大,为暴雨的产生提供了很好的动力条件,在有利的水汽条件下,触发了强降水的产生。通过分析低空急流指数I可知,I值在强降水发生前1~2 h会迅速增大,强降水发生后迅速减小。低空急流、低空急流指数I的变化对于强降水的产生有一定指示意义。

(3) 风场低层垂直切变的增强与强风速的下传具有较好的时间对应关系,说明正是由于强风速垂直伸展高度不断降低导致了风场垂直切变的增强,且局部垂直风切变要比平均垂直风切变大得多。

在实际预报业务中,对于强降水产生的具体时间、地点和强度的预报仍有一定的难度,要想进一步提高强降水落区及强度的预报准确率,需对造成强降水的中尺度系统的触发、维持机制及变化特征进行更深入的研究。

| [1] |

陶诗言. 中国之暴雨[M]. 北京: 科学出版社, 1980.

|

| [2] |

林良勋, 吴乃庚, 黄忠, 等. 广东2008年罕见"龙舟水"特点及成因诊断分析[J]. 气象, 2009, 35(4): 43-50. |

| [3] |

陈炳洪, 林良勋, 张维, 等. 5·23广东特大暴雨过程特点及数值诊断分析[J]. 热带气象学报, 2011, 27(5): 738-744. DOI:10.3969/j.issn.1004-4965.2011.05.016 |

| [4] |

张晓美, 蒙伟光, 张艳霞, 等. 华南暖区暴雨中尺度对流系统的分析[J]. 热带气象学报, 2009, 25(5): 551-560. DOI:10.3969/j.issn.1004-4965.2009.05.005 |

| [5] |

周芯玉, 廖菲, 孙广凤. 广州两次暴雨期间风廓线雷达观测的低空风场特征[J]. 高原气象, 2015, 34(2): 526-533. |

| [6] |

郭弘, 林永辉, 周淼, 等. 华南暖区暴雨中一次飑线的中尺度分析[J]. 暴雨灾害, 2014, 33(2): 171-180. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2014.02.010 |

| [7] |

周芯玉, 廖菲. 利用中位数方法对风廓线雷达数据质量控制的研究[J]. 热带气象学报, 2015, 31(6): 804-810. |

| [8] |

孙继松. 北京地区夏季边界层急流的基本特征及形成机理研究[J]. 大气科学, 2005, 29(3): 445-452. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2005.03.12 |

| [9] |

《广东省天气预报技术手册》编委会. 广东省天气预报技术手册[M]. 北京: 气象出版社, 2006.

|

| [10] |

伍志方, 李怀宇, 吴乃庚, 等. 广东2010年5月一周两次暴雨过程的对比分析[J]. 自然灾害学报, 2011, 20(1): 68-77. |

| [11] |

Laing A G, Fritsch J M. The global population of mesoscale convective complexes[J]. Quart J Roy Meteor Soc, 1997, 123: 389-405. DOI:10.1002/(ISSN)1477-870X |

| [12] |

Rasmussen E N, Blanchard D O. A baseline climatology of sounding-derived supercell and tornado forecast parameters[J]. Wea Forecasting, 1998, 13: 1148-1164. DOI:10.1175/1520-0434(1998)013<1148:ABCOSD>2.0.CO;2 |

2017, Vol. 36

2017, Vol. 36