2. 安徽省太湖县气象局, 太湖 246400

2. Taihu Meteorological Bureau of Anhui Province, Taihu 246400

江淮梅雨一般出现于6月中旬到7月上旬, 是江淮地区最主要的气象灾害之一。目前对梅雨暴雨的研究已经取得了很多成果, 郑有光等[1]对2002年和1998年的梅雨锋进行了详细的诊断分析, 揭示了梅雨锋的典型结构、梅雨锋结构的多尺度性以及梅雨锋结构的多样性, 给出了梅雨锋的多尺度概念模型。周宏伟等[2]研究发现在有利的大气环流背景下, 高低空急流的存在和维持为暴雨发生提供动力机制。周玉淑等[3]指出梅雨锋降雨期间对流层低层的水汽辐合非常明显, 水汽输送主要来自孟加拉湾和西太平洋。陶诗言等[4]、高坤等[5]研究表明梅雨锋上低涡的发展东移往往能使暴雨增幅, 1999、2007年几次典型的梅雨锋暴雨中都伴有低涡触发中尺度对流系统活动。廖捷等[6]利用数值模拟结果重点分析了不同尺度天气系统相互作用对一次江淮梅雨锋大暴雨过程的影响, 发现梅雨锋系统最典型的特征是多尺度系统相互作用。何立富等[7]对2004年7月10日北京突发性暴雨过程β中尺度对流系统的研究发现, 近地面层偏南风与偏东风两支气流的辐合及冷空气的侵入, 导致行星边界层能量锋区的加强, 从而有利于中尺度对流系统的发生、发展。姚秀萍等[8]提出, 干冷空气的侵入有利于干层的形成和维持, 干层的存在加强了暴雨过程的对流性不稳定, 对暴雨的加强和发展起重要作用。廖移山等[9]对2007年7月18日的济南大暴雨过程进行了详细的β中尺度分析, 揭示了地面β中尺度气旋新生发展的一种物理机制。赵玉春等[10]分析了2006年6月5-8日引发福建北部大暴雨的梅雨锋上的中尺度对流系统活动, 探讨了梅雨锋上或锋前暖区一侧中尺度对流系统触发和增强的动力机制。谌伟等[11]对2008年7月22日梅雨锋西段襄阳特大暴雨成因进行诊断分析, 指出特大暴雨的发生与其北侧超低空东北风急流和南侧南风急流之间辐合的加强有密切关系。周后福等[12]对2008年6月21日安徽暴雨过程分析发现大别山区的地形抬升对低涡增强或减弱的演变具有重要影响。

对梅雨锋暴雨的发生发展规律和机理, 虽已取得不少成果, 但准确判断梅雨锋短时强降水的强度和落区仍是预报的难点和重点, 尚需进行大量个例的深入研究, 尤其是引发这些短时强降水的中尺度系统及其发生发展的物理机制。2015年7月23-24日在湖北、安徽境内出现一次大范围大暴雨过程, 此次过程影响范围广、时间长, 且出现了1小时降雨量142.7 mm的短时强降水, 受其影响安徽沿江西部地区受灾严重, 因灾死亡3人, 直接经济损失达到8.14亿元。本文利用自动站、FY-2E卫星、多普勒雷达以及NCEP再分析资料等, 对此次梅雨锋大暴雨过程进行分析, 重点分析此次短时强降水的机理和中尺度特征。

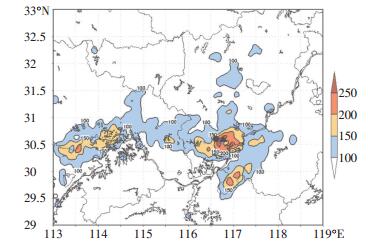

1 降雨特征和环流背景 1.1 降雨特征2015年7月23-24日, 长江流域湖北、安徽段自西向东出现一次大范围的暴雨过程, 图 1给出了23日08时-24日08时(北京时, 下同)地面自动站24 h累积降水量, 安徽境内共有320站暴雨, 234站大暴雨, 10站特大暴雨, 最大24 h雨量出现在安庆怀宁黄龙站, 达到319.1 mm。由图 1可以看出, 有两个暴雨中心分别位于湖北中东部和安徽中西部, 结合小时雨量分布可以进一步发现, 此次大暴雨过程主要分为两个阶段, 第一阶段为23日08-16时, 降水主要出现在江汉平原沿江地区, 雨带呈近东西走向; 第二阶段为23日16时-24日08时, 降水主要出现在大别山区、皖江西部河谷地带及皖南山区, 强降水区呈团状分布, 降水强度极大。

|

图 1 2015年7月23日08时-24日08时24 h累积降水量 (单位:mm, ●为中河站, ▲为黄龙站) Fig. 1 Accumulative precipitation from 08:00 BT 23 to 08:00 BT 24 July, 2015 (unit:mm, ●Zhonghe station, ▲Huanglong station). |

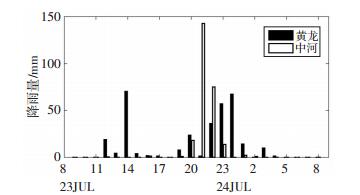

进一步分析安徽沿江西部地区暴雨中心自动站的小时雨强, 有131个自动站小时雨强超过50 mm, 2个站小时雨强超过100 mm。图 2给出7月23日08时-24日08时安庆怀宁黄龙、安庆太湖中河两站逐小时雨量变化, 可以看出黄龙站21-24时连续3 h雨量均超过30 mm, 中河站降雨主要发生在20-22时, 其中20-21时1 h降水量达142.7 mm, 创安徽省小时雨强极值。本文将重点分析这一区域内局地性短历时强降水的中尺度特征和形成的原因。

|

图 2 2015年7月23日08时-24日08时安庆怀宁黄龙、安庆太湖中河两站逐小时雨量变化 Fig. 2 Hour-by-hour rainfall variation of Huaining Huanglong station, Anqiang and Taihu Zhonghe station, Anqing from 08:00 BT 23 to 08:00 BT 24 July 2015. |

2015年7月23-24日500 hPa高空天气形势对长江中游地区的降水极为有利:高压脊位于乌拉尔山地区, 贝加尔湖地区受宽广的高空槽控制, 新疆到青藏高原地区为强大的大陆高压控制, 副高主体位于海上, 华中及华东地区位于两高之间的高空槽控制区。

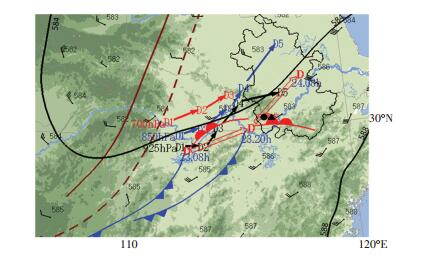

图 3给出7月23日20时500 hPa天气形势及23日08时-24日08时高空、地面主要天气系统的综合演变图。从图 3可以清晰地看到, 23日20时至24日08时, 500 hPa高空槽东移缓慢, 长江中游地区受槽前西南暖湿气流控制, 在槽前正涡度平流的作用下中低层涡旋得到稳定发展:23日08时, 700 hPa、850 hPa、925 hPa三层西南涡位于湖北中南部沿江地区, 随后快速东移, 20时已东移至湖北东部地区, 随后受大别山的阻挡低涡移动迟缓, 位于大别山东南侧的皖江西部地区处于西南涡右侧的偏南气流中, 水汽输送明显, 安庆太湖中河站位于大别山东南侧的山脉迎风坡上, 地形影响降水增幅明显。24日02时700 hPa西南涡减弱消失, 850 hPa、925 hPa仍向东北方向移动, 24日08时925 hPa西南涡向偏东方向移动越过大别山, 850 hPa西南涡则向东北方向快速移动至安徽淮河以北, 沿江地区的强降水结束。从图 3中还可以看到, 23日08时, 与西南涡相对应的地面图上, 中尺度低压伴随冷暖锋系统也在高空西南气流的引导下向东北方向快速移动, 23日20时, 低压系统移至湖北、安徽交界处, 皖江西部受低压前部暖锋影响, 降水明显加强。

|

图 3 2015年7月23日20时500 hPa天气形势及23日08时-24日08时高空、地面主要天气系统的综合演变图500 hPa高度场(黑色线条, 单位:dagpm)、槽线(23日20时:棕色实线, 24日08时:棕色虚线), 700 hPa(红色)、850 hPa(蓝色)、925 hPa (黑色)西南涡中心演变(D1:23日08时, D2:23日14时, D3:23日20时, D4:24日02时, D5:24日08时, 单箭头为移动路径)地面2308-2408时中尺度低压中心 (红色D, 红色双箭头为移动路径)与锋面演变(蓝色冷锋, 红色暖锋, ●为中河站, ▲为黄龙站) Fig. 3 Synoptic situation at 500 hPa at 20:00 BT 23 July, 2015 and comprehensive developing diagram of main weather systems of upper air and surface from 08:00 BT 23 July to 08:00 BT 24 July, 2015, including 500 hPa height field (black line, unit: dagpm), trough-line (20:00 BT 23:brown solid line, 08:00 BT 24:brown imaginary line), 700 hPa (red), 850 hPa(blue), 925hPa (black) developing of southwest vorticity center (D1:08:00 BT 23, D2:14:00 BT 23, D3:20:00 BT 23, D4:02:00 BT 24, D5:08:00 BT 24, single arrow refers to moving path), surface mesoscale low-pressure center from 08:00 BT 23 to 08:00 BT 24 (red D, red double-headed arrow refers to moving path) and front development (blue cold front, red warm front) (●refers to Zhonghe station, ▲refers to Huanglong station). |

从前面的分析中已经看到, 高空天气形势对皖江西部的降水是非常有利的, 下面将进一步从降水形成的几个主要方面即水汽条件、动力条件和不稳定条件来进行诊断分析。

2.1 水汽条件强降水的发生是在一段时间内持续的过程, 需要周边不断的水汽输送和聚集。通过分析700、850和925 hPa的水汽通量场和风场(图略), 可以清楚地看到, 7月23日08时-24日08时来自孟加拉湾和南海的西南暖湿气流在安徽南部聚集且稳定维持, 它的存在为沿江地区建立了水汽通道, 850、925 hPa的水汽通量大值中心和水汽通量散度辐合中心均集中在皖江西部地区, 925 hPa中心强度更大, 边界层水汽条件较充沛。图 4a给出了23日20时925 hPa水汽通量、水汽通量散度场和风场, 安徽西南部位于南风气流中, 也是水汽通量辐合中心处, 辐合中心最大值为-140×10-8 g·(cm2·hPa·s)-1, 此处亦是水汽通量大值中心所在, 产生了142.7 mm·h-1的短时强降水。图 4b给出降水最强的点(116.5°E, 30.5°N)22日20时-24日20时水汽通量散度随时间的垂直变化, 从23日14时起水汽通量散度开始增强, 至20时达到最强后稳定维持到24日02时, 大值中心位于900-1 000 hPa, 20时水汽通量散度值为14时的7倍, 24日02时后逐渐减弱, 边界层的水汽辐合为大暴雨提供了充足的水汽条件, 短时强降水发生于辐合由弱变强且趋于最强的时段内。

|

图 4 2015年7月23日20时925 hPa水汽通量(黑色实线, 单位:10-5 g·cm-1· hPa-1·s-1、水汽通量散度(色斑, 单位:10-8g·cm-2· hPa-1· s-1)与风场(单位:m·s-1)分布(a)及22日20时-24日20时暴雨中心(116.5°E, 30.5°N)水汽通量散度(单位:10-8g·cm-2· hPa-1· s-1)随时间垂直变化(b) Fig. 4 The distribution of (a) 925 hPa water vapor flux (black solid line, unit:10-5 g·cm-1·hPa-1·s-1), water vapor flux divergence (colour spot, unit: 10-8 g·cm-2· hPa-1· s-1), wind field(unit:m·s-1) at 20:00 BT 23 July, 2015 and (b) water vapor flux divergence (unit:10-8 g·cm-2·hPa-1·s-1) along rainstorm center (116.5°E, 30.5°N) from 20:00 BT 22 to 20:00 BT 24 July 2015. |

图 5a给出7月23日20时高层平均(100-200 hPa)和低层平均(700-925 hPa)的散度场及中层(500 hPa)垂直速度场分布, 结果显示高层显著辐散(实线)出现在湖北东部、皖江西部地区, 中心最大值超过3.5×10-5 s-1; 低层辐合区(点线)出现在皖江西部地区, 中心最大值超过-4×10-5 s-1, 低层平均辐合中心在高层平均辐散中心东北方向约0.5度的位置, 并不完全重合; 中层显著上升运动位于安徽中西部地区。可见7月23日20时皖江西部地区低层辐合明显、高层辐散显著、中层上升运动强盛, 非常有利于低层中尺度涡旋的发生发展。

|

图 5 2015年7月23日20时100-200 hPa层平均散度场(黑色实线, 单位:10-5s-1)、700-925 hPa层平均散度场(蓝色虚线, 单位:10-5s-1)和500 hPa层垂直速度(色斑, 单位:Pa·s-1)分布(a)及22日20时-24日20时暴雨点(116.5°E, 30.5°N)散度(单位:10-5s-1)随时间垂直变化(b) Fig. 5 (a) The 100-200 hPa layer averaged divergence centers (black solid lines, unit:10-5 s-1) and 700-925 hPa layer averaged divergence field (blue imaginary lines, unit:10-5 s-1), and vertical velocity at 500 hPa (color spot, unit:Pa·s-1)at 20:00 BT 23 July, 2015 and (b) the vertical variation of divergence (unit:10-5 s-1)along rainstorm point (116.5°E, 30.5°N) from 20:00 BT 22 to 20:00 BT 24 July 2015. |

图 5b给出降水最强的点(116.5°E, 30.5°N)22日20时-24日20时散度随时间的垂直变化, 从23日14时起散度场开始增强, 至20时达到最强后稳定维持到24日02时, 大值中心位于900-1 000 hPa, 20时散度为14时的4倍, 2时后逐渐减弱, 短时强降水发生于边界层动力辐合由弱变强且趋于最强的时段内。

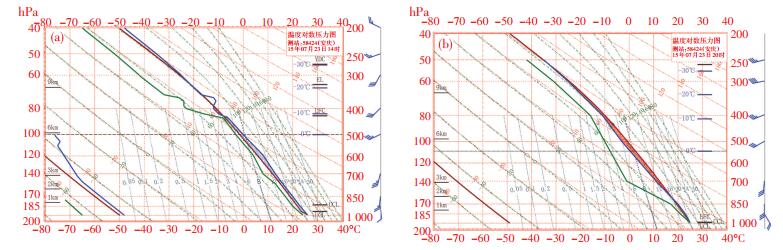

2.3 不稳定层结条件分析23日安庆站的探空资料, 14时抬升凝结高度(LCL)和对流凝结高度(CCL)分别在960 hPa和915 hPa (图 6a), 20时LCL和CCL都位于1 000 hPa (图 6b), 20时更易产生对流, 0 ℃层均在500-600 hPa, 暖云层较厚, 对应较高的降水效率。23日14时, 1 000-700 hPa为南风, 700 hPa以上为西南风, 低层有暖平流和较强的垂直风切变; 20时700 hPa有干层, 干侵入增强了层结的不稳定性。对比CAPE值、K指数、SI指数以及700、850 hPa和1 000 hPa比湿条件(表 1), 23日的降水具有一定的对流不稳定性, 且低层比湿条件非常好, 23日20时1 000 hPa达到20 g·kg-1。从比湿也可以看出, 23日20时700 hPa存在干层, 干侵入加剧了暴雨强度。

|

图 6 2015年7月23日14时(a)及23日20时(b)安庆站T-LnP图 Fig. 6 T-LnP diagram of Anqing station at (a) 14:00 BT 23 and (b) 20:00 BT 23 July, 2015. |

|

|

表 1 2015年7月23日08时-24日08时安庆站对流参数和比湿条件 Table 1 Convective parameters and humidity conditions of Anqing station from 08:00 BT 23 to 08:00 BT 24 July 2015 |

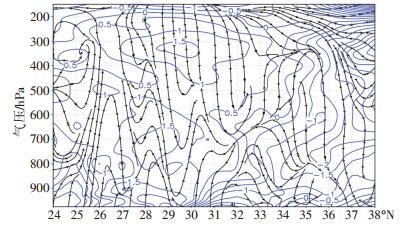

沿116.5°E作温度场、θse场和垂直速度场的经向剖面(图略), 分析发现, 14时和20时暴雨区北侧均有陡立的θse锋区且随高度逐渐向北倾斜, 温度场在锋区略有折角, 锋区陡立坡度较大, 暴雨区处于中性层结中。θse场上, 低层有高能舌向上伸展, 600 hPa以下θse随高度减小, 大气处于对称不稳定状态。分析垂直速度剖面发现, 梅雨锋南侧存在经向垂直反环流, 梅雨锋北侧为经向垂直正环流, 两支次级环流上升支在30°-32°N暴雨区汇合加强, 为大暴雨提供了持续强劲的上升气流, 其中最大值由14时的-1.2× 10-2 hPa·s-1增强至20时的-1.8×10-2 hPa·s-1, 上升运动显著增强。

图 7给出沿116.5°E的经向环流和温度距平(指对该图纬度范围内经向平均的距平)剖面, 对流层中高层在27°-32°N为偏北下沉气流, 29°-32°N600hPa以下为偏南上升气流, 在32°-34°N的对流层低层为发展成熟的MαCS北侧的下沉冷出流, 可以看到32°N在近地面处形成了一个次级经向垂直小环流, 同时31°-32°N有一片负温度距平区, 冷暖气流在近地层交汇。这样的结构加强了低层气流的辐合及其斜压性, 使近地层出现明显锋生, 地面辐合线上的气旋扰动加强, 其上空的对流运动也不断加强, 形成了短时强降水。

|

图 7 2015年7月23日20时沿116.5°E经向环流(矢线为v和ω合成的流线, ω扩大100倍)和温度距平(蓝线, 正负号分别为正负温度距平中心, 单位:℃)剖面 Fig. 7 Meridional circulation (sagittal line is synthetic stream line of v- and ω, ω expands 100 times) and temperature anomaly section(blue line and plus-minus signs are respectively Pleion and meion) along 116.5°Eat 20:00 BT 23 July, 2015. |

锋生函数可以从定量的角度来分析具体的天气现象、气象要素的变化状况。在锋生函数的计算过程中, 考虑到假相当位温是一个包含温度、气压和湿度的综合物理量, 在干绝热、湿绝热和假绝热过程中都守恒, 而梅雨期空气湿度较大, 上升下沉运动可近似看成湿绝热过程, 所以取θse为参数来计算锋生函数[13]。

| $ F = {F_1} + {F_2} $ | (1) |

| $ {F_1} =- \frac{1}{{\left| {\nabla {\theta _{{\rm{se}}}}} \right|}}\left[{{{\left( {\frac{{\partial {\theta _{{\rm{se}}}}}}{{\partial x}}} \right)}^2}\frac{{\partial u}}{{\partial x}} + {{\left( {\frac{{\partial {\theta _{{\rm{se}}}}}}{{\partial y}}} \right)}^2}\frac{{\partial v}}{{\partial y}} + \frac{{\partial {\theta _{{\rm{se}}}}}}{{\partial x}}\frac{{\partial {\theta _{{\rm{se}}}}}}{{\partial y}}\left( {\frac{{\partial v}}{{\partial x}} + \frac{{\partial u}}{{\partial y}}} \right)} \right] $ | (2) |

| $ {F_2} =- \frac{1}{{\left| {\nabla {\theta _{{\rm{se}}}}} \right|}}\left[{\frac{{\partial {\theta _{{\rm{se}}}}}}{{\partial x}}\frac{{\partial \omega }}{{\partial x}} + \frac{{\partial {\theta _{{\rm{se}}}}}}{{\partial y}}\frac{{\partial \omega }}{{\partial y}}} \right]\frac{{\partial {\theta _{{\rm{se}}}}}}{{\partial p}} $ | (3) |

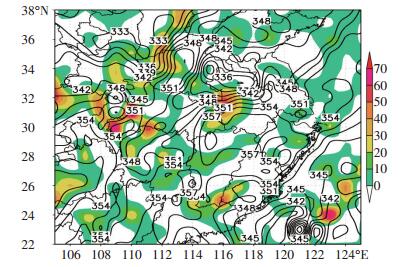

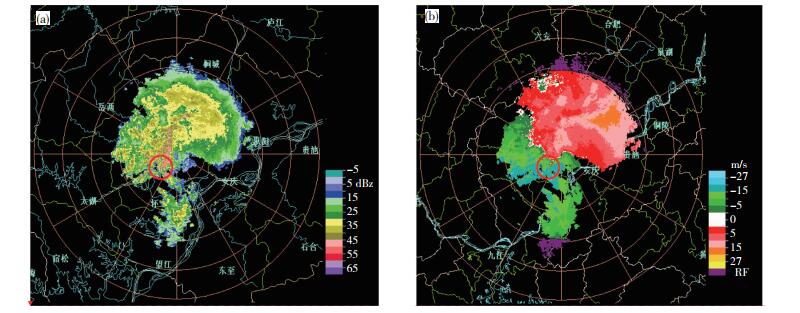

其中F1表示水平锋生, F2表示垂直锋生, 上述公式中未考虑非绝热加热对锋生的作用。分析23日20时925 hPa假相当位温和锋生函数分布(图 8), 强降水区主要位于θse锋区与F大值中心叠加区域, 对比23日14时与24日02时925 hPa假相当位温和锋生函数(图略), 23日20时θse等值线更密, F显著增大, 锋生加强, 锋生函数F≥70×10-10 K·m-1·s-1, 说明此时低层锋生明显加强。锋生函数最强中心的位置与大暴雨区基本一致, 对大暴雨的落区判断有较好的指示作用。

|

图 8 2015年7月23日20时925 hPa假相当位温(单位:K, 黑线)与锋生函数(单位:10-10 K·m-1· s-1, 色斑)分布 Fig. 8 Distribution of 925 hPa potential pseudo-equivalent temperature (unit:K, black line) and frontogenetical function (unit: 10-10 K·m-1· s-1, color spot) at 20:00 BT 23 July 2015. |

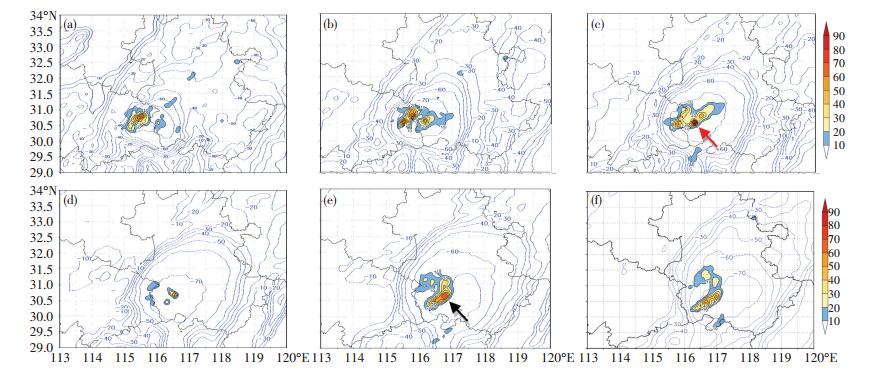

利用FY-2E空间分辨率为0.1°×0.1°逐时TBB资料, 结合中尺度加密自动站资料, 具体分析23日18-23时大于10 mm·h-1的中尺度雨团和暴雨云团的中尺度特征(图 9)。18时湖北境内β尺度云团移动到皖江西部地区开始增强, TBB低于-70 ℃的β尺度对流云团范围增大, 在湖北境内的雨团位于该云团北侧的TBB梯度区内逐渐加强东移, 皖江西部地区局地生成三个范围小、强度弱的雨团, 最大小时雨强不超过30 mm(图 9a)。19时云团在沿江西部地区向东扩展不断增强成α尺度, TBB低于-70℃范围继续增大, 局地生成的三个雨团合并后显著增强并与湖北移来的雨团合并(图 9b), 20时TBB低于-60℃范围仍在向东北扩展(图 9c), 合并后的雨团在皖江西部116°-116.5°E特殊喇叭口地形处显著加强, 在红色箭头所指中河区域处产生短时强降水, 亦是TBB低于-70℃的α尺度对流云团团状中心处。21时雨团分裂减弱, 云团范围也缩小(图 9d)。22时雨团向东移动过程中又有增强(图 9e), 在黑色箭头所指黄龙区域处产生强降水, 但此时云团TBB低于-60 ℃范围已明显缩小, 造成的降水强度也比之前减弱, 23时云团和雨团均继续减弱(图 9f)。可以发现强降水发生于α尺度对流云团团状中心和皖江西部特殊喇叭口地形处, 是由湖北东移的雨团和局地生成的雨团共同作用的结果。

|

图 9 2015年7月23日18时(a)、19时(b)、20时(c)、21时(d)、22时(e)、23时(f) TBB(黑色线条, 单位:℃)和相同时次1 h大于10 mm雨量分布(色斑)图(红色箭头所指中河站, 黑色箭头所指黄龙站) Fig. 9 1 hour TBB(black line, unit:℃) and isohyetal map (color spot) of the same 1 hour period bigger than 10mm at (a) 18:00 BT, (b)19:00 BT, (c) 20:00 BT, (d)21:00 BT, (e) 22:00 BT, and (f)23:00 BT 23 July, 2015.(red arrow refers to Zhonghe station, black arrow refers to Huanglong station). |

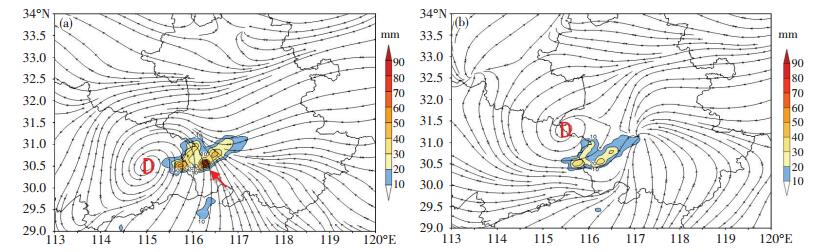

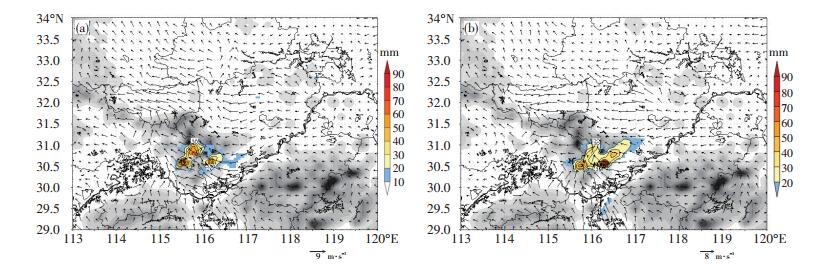

下面分析NCEP10 m风场, 将它近似代表地面系统的演变, 再结合每小时大于10 mm的中尺度雨团的演变来分析地面中尺度系统与降水的关系。7月23日08时(图略), 湖北东南部为东南风和东北风的辐合, 雨团位于辐合线北侧, 在安徽南部有东风与西南风的辐合, 雨团位于辐合线附近及右侧西南气流中。23日14时(图略), 湖北西部有中尺度气旋移来, 沿江地区为东北风与南风的辐合, 雨团在湖北仍位于辐合线北侧, 在安徽沿江地区雨团位于气旋前侧南风气流中。23日20时(图 10a), 气旋向东北方向移动至湖北东部与安徽中西部交界处且加强, 雨团位于其右侧南风气流中, 红色箭头标注的为中河站区域, 此处为强降水中心, 强降水和β中尺度气旋关系密切。24日02时(图 10b), 气旋向东北移动并减弱, 沿江中部地区仍存在北风和南风的辐合。从地面的温度场、θse场和风场上看(图略), 气旋南侧高温高湿为高能区, 北侧干冷, 在湖北东部和安徽西部地区形成了θse和温度的锋区, 结合14时和20时的图可以看出锋区随气旋的移动向东北方向推进。23日前期强降水带主要位于地面辐合线的北侧, 后期强降水位于β中尺度气旋前进方向的右侧南风气流中, 前期低层最强的辐合区及其所对应的强降水区位于地面辐合线的北侧, 23日20时地面中尺度气旋到700 hPa西南涡垂直结构上略有前倾, 地面β中尺度气旋在移动发展中对对流的组织作用有一个发展的过程, 强降水带(包括中尺度雨团)与地面辐合线及β中尺度气旋所对应的位置非常一致。

|

图 10 2015年7月23日20时(a)、24日02时(b) NCEP10 m水平风流场与随后1 h雨量(色斑)分布 Fig. 10 NCEP 10m horizontal airflow field and rainfall distribution in the following 1 hour at (a) 20:00 BT 23 July and (b) 02:00 BT 24 July 2015. |

由于NCEP资料仅为6 h一次, 在时间和空间上精度有限, 选用1 h一次的自动站资料来分析19-20时风场的演变。图 11a给出23日19时地面加密风场、19-20时雨量和地形叠加图, 此时在湖北和安徽中部交界的地区有南风的风速辐合, 图 11b给出20时的叠加图, 南风气流在河谷地带受山麓南侧地形阻挡回流形成东风气流产生辐合, 短时强降水发生在大别山区南面迎风坡处116°-116.5°E区域, 此处为喇叭口地形, 当朝向喇叭口的偏南气流进入喇叭口之后, 因地形收缩, 使气流辐合加强。同时由于北面较高, 气流产生抬升。由于这两种原因, 必然加大气流上升运动, 使降水显著加强。

|

图 11 2015年7月23日19时(a)、20时(b)地面风场(风矢)、1 h雨量(色斑)与地形(阴影)叠加图 Fig. 11 Superposed graph of surfacewind (wind arrow)、1 hour of rainfall(colourful spot)and topography (shadow) at(a) 19:00 BT 23 July (b) 20:00 BT 23 July, 2015. |

进一步分析超低空风速的存在和增强对暴雨的作用, 图 12a对暴雨最强的点分析全风速的时间变化, 23日14时900-1 000 hPa风速由静风逐渐增大, 至20时达到8 m·s-1, 24日02时后减弱, 暴雨最强盛阶段700、850 hPa急流并不强盛, 但超低空风速显著增强, 边界层大气暖湿, 中低层大气相对干冷, 这种结构易激发对流性天气。分析风场的垂直变化, 图 12b上可以看出23日20时900 hPa仍有东风和南风的垂直切变, 边界层的垂直风切变加剧了低层扰动, 有利于产生强的对流性降水。

|

图 12 2015年7月22日20时-24日20时暴雨点(116.5°E, 30.5°N)全风速(单位:m·s-1)(a)及风矢(风杆单位4 m·s-1, 红线为风垂直切变)垂直分布随时间的变化(b) Fig. 12 The vertical distribution of (a) full wind speed (unit:m·s-1) and (b) wind arrow (wind pole unit 4 m·s-1, red line refers to wind vertical shear) along rainstorm point (116.5°E, 30.5°N) from 20:00 BT 22 July to 20:00 BT 24 July 2015. |

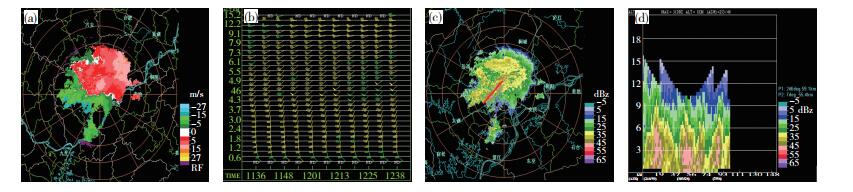

7月23日08时回波较分散, 11时在雷达站附近形成一条东北西南向的线状对流带(图略), 最高顶高14~16 km, 线状对流稳定维持到17时前后逐渐消散。19时前后回波再次加强形成团状中心, 线状对流带仍在雷达站附近形成并稳定维持, 20-22时回波强度最强, 最高顶高达到16~17 km, 24日02时后逐渐向东移动并减弱消散。图 13a给出23日20:38分的速度图显示低层有暖平流, 对应45 dBz以上强回波中心有逆风区存在。图 13b的风廓线产品上地面为东南风, 3 km以下为偏南风, 1-3 km高度均存在12~16 m·s-1的急流, 在3 km高度转为西南风, 风速随高度增加, 5 km高度左右达到20 m·s-1, 6 km以上风速略有减弱, 高空风较弱使回波移动缓慢且停滞, 是短时强降水产生的重要原因。对图 13c上强回波反射率因子显示的红色线条做剖面显示, 如图 13d所示, 强降水回波为典型的多单体风暴, 大于45 dBz的强回波均在6 km以下, 呈低质心结构, 这也是对流性暴雨最常见的特征。

|

图 13 2015年7月23日20:38安庆多普勒雷达2.4°径向速度(a)、风廓线(b)、2.4°反射率因子(c, 沿红线做垂直剖面)及反射率因子剖面(d) Fig. 13 (a) 2.4°radial velocity, (b)wind profile, (c)2.4°reflectivity factor (vertical section along with red line), and (d) reflectivity factor section at Anqing Doppler radar station at 20:38 BT 23 July, 2015. |

图 14a上显示23日21:27反射率因子图上强回波呈东北西南向线状, 与强反射率因子(50 dBz)区相对应的0.5°仰角速度图上强风区的存在(径向速度在21 m·s-1以上), 并表现为辐散性的气旋流场结构。这种低层强烈辐散(径向正负速度差24 m·s-1以上)导致了本次过程地面伴有6~7级大风。冯晋勤等[14]在对中气旋特征的研究中指出, 中气旋产品的顶、底的高度, 伸长厚度以及切变值等特征量可以对中气旋发展强度进行判断, 从强对流天气的分析统计中得出, 中气旋强度在出现强降水时强度较弱, 与短时强降水的出现关系较紧密。在本次个例中, 对应线状对流南部顶端, 图 14b的速度图上红色圆圈处显示在雷达站西南方向23 km处有中γ尺度气旋, 高度为0.6-1.5 km, 平均切变值只有0.8×10-2 s-1, 强度弱、底部低、平均切变值小的中γ气旋使低质心、移动缓慢的对流风暴更具组织性, 持续时间明显增加, 更易产生短时强降水。

|

图 14 2015年7月23日21:27安庆多普勒雷达2.4°反射率因子(a)及2.4°径向速度(b) Fig. 14 (a) 2.4°reflectivity factor and (b) 2.4°radial velocity at Anqing Doppler radar station at 21:27 BT 23 July 2015. |

(1) 此次过程是一次典型的梅雨锋对流性暴雨, 贝加尔湖宽广的高空槽以及副高和大陆高压的稳定维持是引发大暴雨过程的大尺度背景条件。高空槽、西南涡、地面β中尺度气旋的维持和加强为大暴雨提供了强劲的动力和水汽条件。

(2) 此次暴雨过程低层辐合明显、高层辐散显著、中层上升运动强盛, 非常有利于低层中尺度涡旋的发生发展。

(3) 短时强降水发生于边界层辐合由弱变强且趋于最强的时段内, 超低空风速的显著增大对暴雨有着重要作用, 边界层的垂直风切变和700 hPa的干侵入增强了层结的不稳定性。强降水发生时低层锋生明显加强, 锋生函数最强中心的位置与大暴雨区基本一致。

(4) 短时强降水发生于α尺度对流云团团状中心和皖江西部特殊喇叭口地形处, 且位于地面β中尺度气旋右侧南风气流中。

(5) 强度弱、底部低、平均切变值小的中γ尺度气旋使低质心、移动缓慢的对流风暴更具组织性, 持续时间明显增加, 更易产生短时强降水。

| [1] |

郑永光, 陈炯, 葛国庆, 等. 梅雨锋的典型结构、多样性和多尺度特征[J]. 气象学报, 2007, 65(5): 760-772. DOI:10.3321/j.issn:0577-6619.2007.05.012 |

| [2] |

周宏伟, 王群, 裴道好, 等. 苏北东部一次梅雨锋大暴雨过程的多尺度特征[J]. 气象, 2011, 37(4): 432-438. |

| [3] |

周玉淑, 高守亭, 邓国. 江淮流域2003年强梅雨期的水汽输送特征分析[J]. 大气科学, 2005, 29(2): 195-204. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2005.02.04 |

| [4] |

陶诗言, 卫捷, 张小玲. 2007年梅雨锋降水的大尺度特征分析[J]. 气象, 2008, 34(4): 3-15. |

| [5] |

高坤, 徐亚梅. 1999年6月下旬长江中下游梅雨锋低涡扰动的结构研究[J]. 大气科学, 2001, 25(6): 740-756. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2001.06.02 |

| [6] |

廖捷, 谈哲敏. 一次梅雨锋特大暴雨过程的数值模拟研究:不同尺度天气系统的影响作用[J]. 气象学报, 2005, 63(5): 771-789. DOI:10.3321/j.issn:0577-6619.2005.05.021 |

| [7] |

何立富, 陈涛, 周庆亮, 等. 北京"7.10"暴雨β-中尺度对流系统分析[J]. 应用气象学报, 2007, 18(5): 655-665. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2007.05.010 |

| [8] |

姚秀萍, 于玉斌. 2003年梅雨期干冷空气的活动及其对梅雨降水的作用[J]. 大气科学, 2005, 29(6): 973-985. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2005.06.13 |

| [9] |

廖移山, 李俊, 王晓芳, 等. 2007年7月18日济南大暴雨的β中尺度分析[J]. 气象学报, 2010, 68(6): 944-956. |

| [10] |

赵玉春, 李泽椿, 王叶红, 等. 2006年6月5~ 8日梅雨锋上中尺度对流系统引发福建北部暴雨的诊断分析[J]. 大气科学, 2008, 32(3): 598-612. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2008.03.16 |

| [11] |

谌伟, 岳阳, 邓红, 等. 2008年7月22日梅雨锋西段襄阳特大暴雨成因分析[J]. 暴雨灾害, 2011, 30(3): 210-217. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2011.03.003 |

| [12] |

周后福, 郭品文, 翟菁, 等. LAPS分析场资料在暴雨中尺度分析中的应用[J]. 高原气象, 2010, 29(2): 461-470. |

| [13] |

郭英莲, 王继竹, 李才媛, 等. 锋生作用对2011年梅汛期湖北暴雨的影响[J]. 气象, 2014, 40(1): 86-93. DOI:10.3969/j.issn.1674-2184.2014.01.016 |

| [14] |

冯晋勤, 汤达章, 王新强, 等. 新一代天气雷达超级单体风暴中气旋特征分析[J]. 大气科学学报, 2010, 33(6): 738-744. DOI:10.3969/j.issn.1674-7097.2010.06.013 |

2017, Vol. 36

2017, Vol. 36