2. 安徽省大气科学与卫星遥感重点实验室, 合肥 230031

2. Anhui Province Atmospheric Science and Satellite Remote Sensing Key Laboratory, Hefei 230031

降水日变化是地球天气气候系统变化的最基本模态之一。在最主要驱动力太阳辐射作用下,不同海陆分布、下垫面和地形的热力动力响应不同,从而导致了降水日变化的区域差异。降水日变化是区域和大尺度的动力、热力过程对水汽循环的综合反映,并涉及到水汽相变、云雨演变、大气气溶胶和云雨水形成相互影响的物理过程[1]。研究降水日变化有利于认识区域天气气候特征,认识降水的形成机制,并检验数值模式的物理参数化过程,从而对数值模式的改进有所帮助。国外已有学者对降水日变化做了大量研究[2-7]。

近年来随着卫星及观测资料的丰富,国内学者对中国降水日变化特征的研究也逐步深入。Yu等[8]首次系统研究了中国大陆夏季降水日变化,分析指出:中国西南地区降水为午夜单峰型;华南的降水峰值出现在下午;而中东部地区峰值出现在清晨和午后,呈双峰型。YU等[9]进一步指出分离我国中东部地区的两类日变化特征的关键因子是降水的持续性。YUAN等[10]研究发现1966-2005年中国东部夏季降水日变化的年代际变化明显,黄河和长江之间峰值出现在下午的站点在后20年为减少的趋势,而在中国北方趋势相反,这种变化和季风年代际变化有关。宇如聪等[1]研究表明中国大陆的降水日变化涉及不同尺度的山谷风、海陆风和大气环流的综合影响,涉及复杂的云雨形成和演变过程,同时对流层底层环流日变化对降水日变化的区域差异也有重要影响。在降水日变化的区域性研究方面,戴泽军等[11]对湖南省夏季降水日变化特征进行了研究,发现湘西北、湘东南区域平均的积累降水量、降水频次及降水强度的日变化在清晨和午后均呈双峰型特征,同时降水日变化与降水持续时间密切相关。原韦华等[12]研究了夏季淮河南北的持续性降水日变化,并指出淮河南部的持续性降水峰值时间出现在6-10时而北部出现在2-6时。李建等[13]对北京市夏季降水的日变化特征做了研究,指出近40年间,北京市夏季降水发生了结构性调整,短持续性降水的总量增多,而长持续性降水的总量大幅减少。王夫常等[14]分析了我国西南部降水日变化特征,研究表明西南部降水“夜雨”特征明显,且存在午后峰值,夜间降水量峰值主要来自于降水频次贡献,而午后降水量峰值以降水强度贡献为主。

安徽省位于我国中东部,北有淮河南有长江,地处温带、亚热带季风气候区,南北气候过渡型特征明显,在汛期5-9月份降水量集中,易发暴雨。本文拟对安徽省夏季降水日变化进行深入分析。

以往研究[15-16]主要针对小时雨强降水特征进行研究,还有文献[17-20]研究了不同量级(小雨、中雨、大雨和暴雨)的降水量时空分布特征及其变化趋势。24 h累积雨量与持续时间、小时雨强等因素相关,但之前的研究仍缺乏对不同量级下降水持续时间、降水强度等日变化特征的认识。综上所述,本文拟将24h降水累积量划分为四个降水量级,分析不同日降水量级下的持续时间、降水量、降水频次和降水强度日变化的时空特点及其可能原因。日常的预报业务与日降水量密切相关,研究安徽省各降水量级的日变化特征有利于提高对局地降水变化的认识,从而对精细化的预报服务有所帮助。

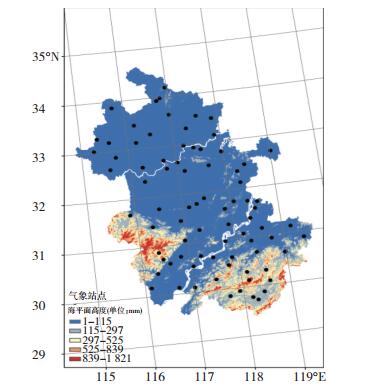

1 资料与方法本文采用安徽省信息中心提供的1981-2010年80站(图 1)国家级地面气象站逐时降水资料,分析了安徽省汛期(5-9月)降水日变化特征。文中将降雨量大于0.1 mm的时次判定为有降水发生。

|

图 1 安徽省地形和站点分布 Fig. 1 Topography and station distribution in Anhui Province. |

本文将08-08时逐小时累积降水定义为日降水量,并根据国家标准《降水量等级》(GB/T 28592-2012)规定把日降水量分为4个强度等级:0.1~10 mm的降水为小雨,10~25 mm降水为中雨,25~50 mm降水为大雨,50 mm以上为暴雨。

本文从降水量、降水频次和降水强度三个方面来对不同量级降水进行分析。首先将30 a的降水量数据分时次累加,得到的24 h序列为累积降水量,统计每个时次发生的降水总次数定义为降水频次,降水强度(即气候平均小时雨强)为降水量和降水频次的比值。

为了用降水持续时间进一步详细分析降水日变化的特点,定义某一站降水发生时次之后连续2 h没有降水发生为一次降水过程结束。将一次降水从开始到结束的小时数定义为降水持续时间。当降水持续时间跨越了两个或多个量级降水日时,本次降水过程在哪个量级降水日所占的持续时间最长,此次降水过程就属于这个量级。当某次降水过程在两个或多个量级降水日的持续时间均相同时,则选取本次过程累积降水最多降水日的量级。定义持续时间在6 h以下的降水事件为短持续性降水,6 h以上的为长持续性降水。

安徽省处于副热带季风区,其降水特点与季风有密切关系。文中采用动态标准化变率所定义的东亚夏季风指数(即EASMI)[21-23]来表明季风的强弱,并定义EASMI大于0.5的年份为强季风年,小于-0.5为弱季风年。

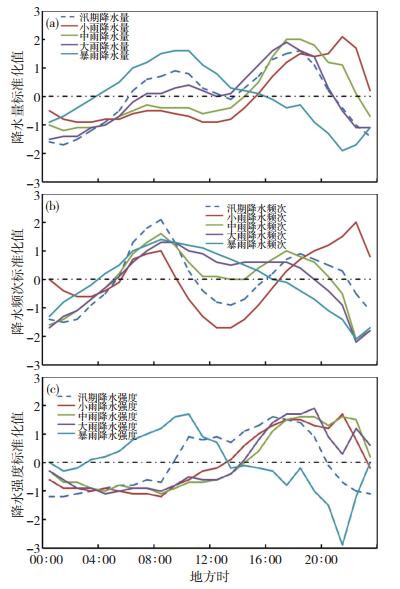

2 结果分析 2.1 降水日变化和持续时间特征本文将从降水量、降水频次和降水强度三个方面对安徽省降水日变化的时间和空间分布特点进行研究。图 2给出了1981-2010年5-9月份安徽省80站降水量日变化曲线。图 2a显示,汛期总降水量为双峰结构,峰值分别出现于早晨09时和午后18时,午后峰值要大于早晨峰值且不同量级的峰值特点差异较大。小雨和中雨在上午有一个弱的峰值,但主要峰值都出现在下午,峰值时间分别为21时、17-18时。暴雨为单峰结构,峰值出现于09-10时。大雨的降水量日变化为双峰结构,峰值分别出现于10时和17时,且两峰值的对比较总降水量更为明显。暴雨等级日降水量的低谷出现于21时,而总降水量和其他等级降水均有两个低谷分别出现于凌晨和中午。

|

图 2 安徽省1981-2010年5-9月降水量(a)、降水频次(b)和降水强度(c)的日变化曲线(日平均值标准化) Fig. 2 Diurnal variation of normalized (a)precipitation amount, (b)frequency and (c)intensity of Anhui province from May to September during 1981-2010. |

图 2b显示总的降水频次也为清晨和午后的双峰结构,峰值分别出现于08时和18时,但同降水量相反,清晨的峰值要大于午后的峰值。小雨和中雨的降水频次也为双峰结构,早晨的峰值都出现于08时,另一个峰值分别出现于22时和17时。大雨的峰值结构不明显,从清晨07时到下午17时降水频次都偏高,频次极值出现于09-10时。暴雨则为单峰结构,峰值出现于08时。中雨、大雨和暴雨都在22时出现了频次的最低值,而小雨在这个时刻为一峰值。

图 2c显示总降水强度的峰值结构不明显,中午到午后强度都较大,结合图 2b可看出,降水量的早晨峰值主要来自于降水频次的贡献,而午后的峰值则是降水频次和强度的共同作用。各降水量级的强度都为单峰结构,小雨、中雨和大雨的峰值都出现在午后到17-21时,而暴雨则出现于上午10时。同时暴雨等级降水强度在21时为一明显的低谷。小雨、中雨和大雨量级的降水量午后峰值是降水频次和强度的共同贡献,虽然在频次在早晨有一峰值,但由于降水强度较小反应在总的降水量上为一弱峰值。暴雨等级的降水频次和强度都集中于早晨,因此在降水量上有显著的单峰型结构。

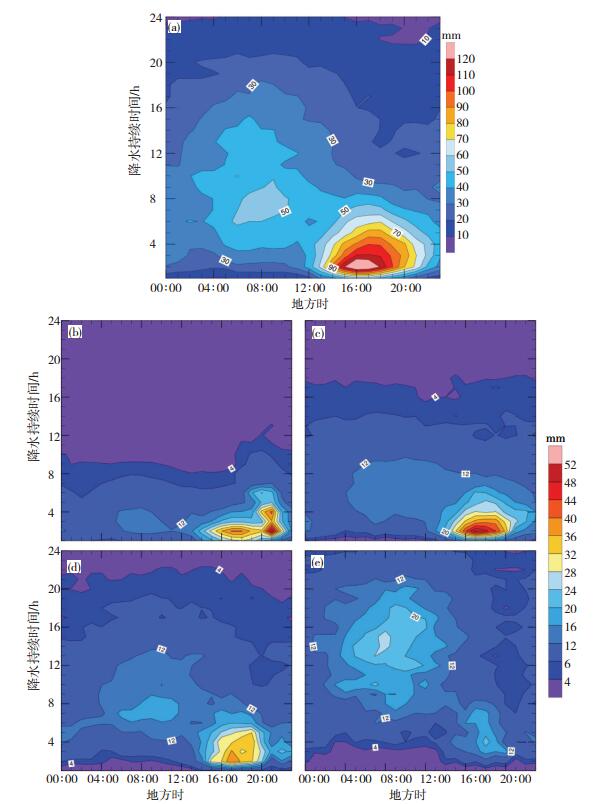

YU等[9]研究指出,分离不同降水日变化特征的关键在于持续时间,中国中东部地区6 h以上的持续性降水的峰值多出现在清晨,而小于3 h的持续性降水峰值多在下午到傍晚发生。不同日降水量级下降水的日变化特征与持续降水事件之间存在一定关系。图 3揭示了安徽省不同雨量等级下,不同持续时间的各时刻降雨量分布。图 3a显示,6 h以下的持续性降水事件累积降水量的峰值出现于午后16时附近,持续6 h以上的降水事件累积降水量峰值出现在早晨,这与之前的研究结果一致,说明总累积降水量包含短持续性降水和长持续降水的两种类型的降水事件。为了将这两种降水事件的峰值从不同的日降水量级中分离出来,需分析不同日降水量级和降水持续性间的关系。图 3b、3c所示,在小雨和中雨量级的降水中,累积降水量主要来自于短持续性降水,但峰值的出现时间不同,小雨量级的降水峰值出现于21时,中雨量级的峰值出现于17-18时。长持续性降水事件和短持续性降水事件对大雨量级的总降水量均有所贡献,但仍以峰值出现在17时的短持续降水为主,对应图 2a中的两个峰值,且清晨的峰值要相对偏小。暴雨的总降水量主要由长持续性降水贡献,图 3e所示短持续性降水在下午也有一峰值,但由于长持续性降水在下午偏少,因而反应在暴雨降水量上为一早晨单峰结构(图 2a)。随着降水量级的增加,出现于早晨的长持续性降水所占的比重也随之增大,而出现于下午的短持续性降水对日降水量的贡献也越来越小。

|

图 3 1981-2010年5-9月安徽省持续降水事件(a,总降水;b,小雨;c,中雨;d,大雨;e,暴雨)的降水量日变化分布 Fig. 3 Diurnal variations of the precipitation for different rainfall events from May to September during 1981-2010 (unit: mm). (a) All days, (b) days of light rain, (c) days of moderate rain, (d) days of heavy rain, (e) days of torrential rain. |

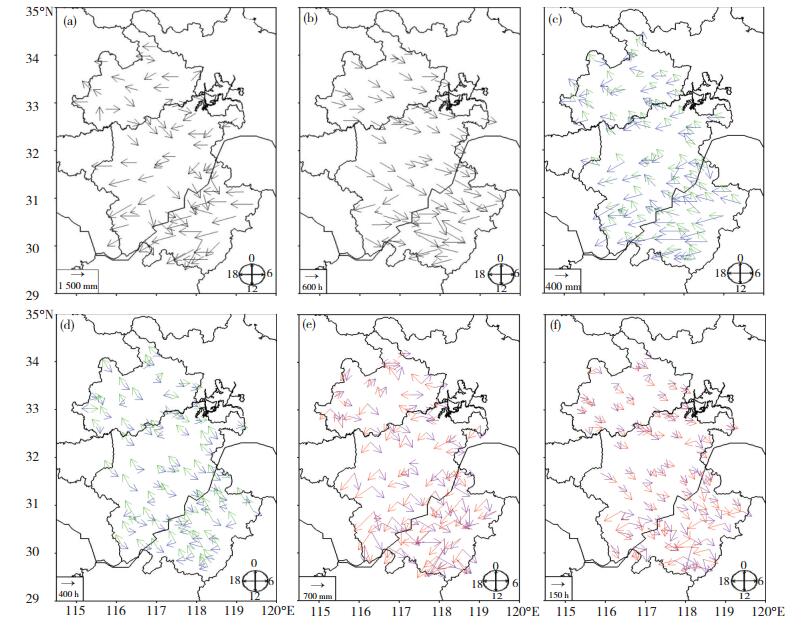

不同量级所对应的降水峰值时间在空间分布上也有明显差异。图 4给出了安徽省降水量、降水频次和降水强度峰值出现时间的空间分布。降水量(4a)日峰值出现时间有明显区域特征:江淮之间和长江以南大部分地区峰值均出现于午后12-18时;沿江和沿淮地区降水以早晨06-12时居多;淮河以北主要在18时之后。降水频次(4b)比降水量的分布更为规则且有明显的区域分界:大别山区的个别站点和皖南山区频次峰值时间出现于午后12-18时,其他区域频次较为一致,均出现于早晨06-12时。在全省范围内,降水强度(图略)的峰值出现时间基本都在中午及午后,原因是这个时段的温度普遍较高,易发生对流而产生短时强降水。图 4c、4e给出了不同日降水量级的降水量峰值分布特点:小雨和中雨的峰值出现时间在空间上有较强一致性,都出现于17-20时,小雨峰值时间比中雨略迟;大雨和暴雨的峰值出现时间则区域差别较大,在淮河以南大雨、暴雨的峰值分别出现于12-18时和06-12时,淮河以北峰值时间不统一。降水频次的分布特点在不同量级也有差异,图 4d,4f显示全省的小雨降水频次峰值时间较一致,出现于18时之后;中雨的峰值在皖南山区出现于18时附近,其他地区均于06-12时;大别山区和皖南山区大雨频次峰值出现于12时以后,其他地区主要在06-12时;暴雨的频次峰值主要出现于12时前。全省范围的小雨、中雨和大雨量级的降水强度(图略)峰值出现时间较为一致,均在17-20时。暴雨的降水强度峰值(图略)出现空间分布一致性较差。总体来看量级越小的降水峰值时间的空间分布较为一致性,量级越大一致性越差。

|

图 4 安徽省1981-2010年5-9月份降水量(a,c,e)和降水频次(b,d,f)日峰值出现时间分布图(箭头方向代表出现时间,长短代表峰值大小,黑色表示总雨量;绿色表示小雨;蓝色表示中雨;红色表示大雨;紫色表示暴雨) Fig. 4 Spatial distributions of the diurnal peaks of (a, c, e) the rain amount and (b, d, f) frequency in Anhui province from May to September during1981-2010. The direction of the vector stands for phase of the maximum value, while the length of the vector stands for the value.Black represent total rain; green represent light rain; blue represent moderate rain; red represent heavy rain; purple represent torrential rain. |

以上日变化时空差异的主要原因是组成不同量级降水的降水事件有所差异。从时间分布特点来看,小雨、中雨和大雨量级中降水量的贡献主要来自于午后短持续性降水。此类降水是由太阳辐射加热而导致热力不稳定引起[1],特点是持续时间短而降水强度较大。暴雨量级中降水量主要是由早晨-上午的长持续性降水事件所贡献,同时降水强度较大。虽然在小雨、中雨和大雨量级的降水过程中,在上午发生的长持续性降水发生频次较多,但降水的强度都较弱,因而降水量较小。从空间上来看,小雨量级降水主要都来源于午后短持续性降水,降水量级、频次和强度在全省范围都一致出现在下午。在中雨和大雨量级降水中,虽然降水量峰值出现时间在全省较为一致,但随着量级的增加,长持续性降水的所占的比重也增加,因而在降水频次峰值出现时间上,除了皖南山区和大别山区由于地形的原因仍以午后居多,其他地区的频次均出现于上午。此外,大雨和暴雨量级的降水量在淮河以北出现时间一致性较差的可能原因是,长持续事件降水在大雨和暴雨量级降水中所占比例较大。而长持续时间降水的出现时间在淮河南北有较大差异,且在淮河以北的峰值出现时间较为离散[12]。

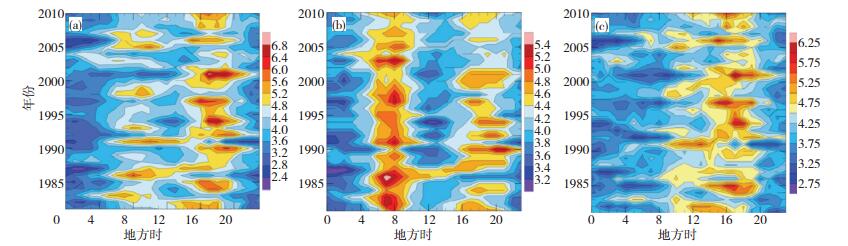

2.2 降水日变化的年际特征图 5为1981-2010年安徽省各时刻降水量、频次和强度所占年总量百分比的年际变化。可见,降水量年际变化呈下午单峰结构或上-下午双峰结构,双峰结构的出现有3~5 a的周期。降水频次(5b)主要呈上-下午双峰结构,最大峰值几乎都出现在上午。降水强度(5c)除1991年峰值出现在中午,其他各年份都呈下午单峰结构,早晨-上午为单波谷。整体来看,降水量下午峰值的年际变化同降水强度下午峰值年变化较为一致,且都在1993-2001年期间峰值明显增强。而降水频次的上午峰值和降水量的上午峰值一致性较差,这是由于降水强度年变化中受到上午波谷结构的影响。

|

图 5 1981-2010年安徽省各时刻降水量(a, 单位:%)、降水频次(b, 单位:%)、降水强度(c, 单位:%)占年总量百分比年际变化 Fig. 5 Annual variation of precipitation ratio in Anhui province of (a) amount (unit: %), (b) frequency (unit: %), and (c) intensity (unit: %) from 1981 to 2010. |

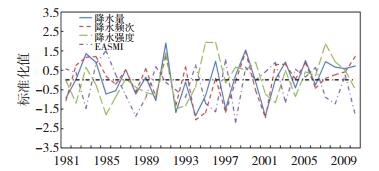

在我国东部地区,降水的年际变化与季风有密切关系[24]。图 6显示了降水量、频次、强度和东亚夏季风指数(EASMI)30 a变化,由图可见,降水量、频次和强度在2001年后均明显增加。EASMI与降水量和降水强度有明显的负相关,相关系数分别为-0.34和-0.44(均超过0.1显著性水平)。

|

图 6 1981-2010年安徽省降水量、降水频次、降水强度和EASMI的年际变化 Fig. 6 Annual variation of rain amount, frequency, intensity and EASMI in Anhui province from 1981 to 2010. |

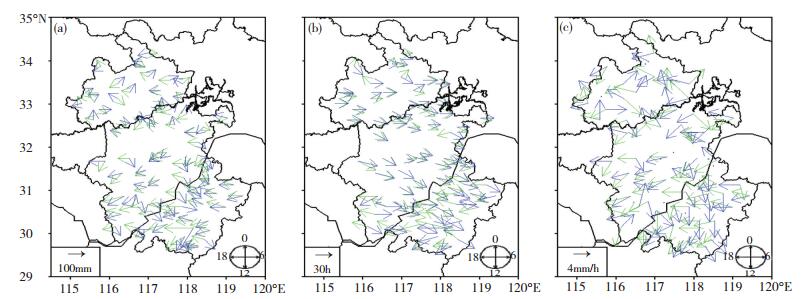

季风和雨带的关系密切,在季风较强的年份,雨带偏北,雨带影响的区域主要为长持续时间的降水,峰值时间出现于早晨,而雨带没有影响的区域主要为短持续时间的降水,峰值时间出现于午后[16]。图 7给出了强季风年和弱季风年的降水量、频次和强度的日峰值差异。由图 7a显示,在强季风年降水量的日峰值出现时间以午后偏多,全省仅有12个站的峰值出现于12时前。而在弱季风年,日峰值出现于12时的站数明显增多,有30个站,峰值时间变化明显的站点主要位于淮河以北、沿江及长江以南南部。降水频次的峰值主要出现于早晨,强季风年的峰值在下午的站点要比弱季风年多,分别为26个和12个,峰值时间差异大的站点主要位于大别山区和长江以南。在弱季风年降水强度的峰值出现于12时前的有18个站,而在强季风年的有4个站,峰值差异主要位于淮河以北和长江以南地区。以上变化特点的原因是,在强季风年强盛的西南气流导致雨带较常年偏北,长持续性降水主要集中于北部雨带影响区域,因而安徽省的降水主要以峰值出现于午后的短持续性降水为主。在弱季风年,雨带不如强季风年集中,因而峰值出现于早晨的长持续性降水所占比例会区域性增多。

|

图 7 强季风年与弱季风年的降水量(a, 单位:mm)、降水频次(b, 单位:h)、降水强度(c, 单位:mm·h-1)出现峰值对比(绿色-强季风年;蓝色-弱季风年) Fig. 7 Spatial distributions of the diurnal peaks of (a) rain amount(unit: mm), (b) frequency (unit: h) and (c) intensity(unit: mm·h-1) in active monsoon period and break monsoon period. Green for break monsoon period, Blue for active monsoon period. |

采用了安徽省1981-2010年80站逐时降水观测数据,从降水量、降水频次和降水强度三个方面对安徽省的降水日变化特征进行了分析,结果表明:

(1) 近30 a安徽省总降水量和降水频次峰值呈现双峰结构,降水强度则无明显峰值。不同日降水量级的峰值出现时间不同,小雨和中雨降水量峰值时间主要在下午,大雨呈现出上下午双峰值结构,暴雨的峰值则出现于上午。这是由于构成不同日降水量级的持续性降水事件不同所导致,日降水量级越大,长持续性降水对总降水量的贡献越大。

(2) 在空间分布上,降水量的峰值在江淮之间和长江以南大部分地区均出现午后,沿江和沿淮地区早晨峰值居多,而淮河以北主要在18时之后。降水频次的分布更为规则且有明显的区域分界,降水强度的峰值出现时间基本都在中午及午后,可能原因是这个时段的温度普遍较高,易发生对流而产生短时强降水。各量级降水日变化有明显区域特征。总体来看量级越小的降水峰值时间的空间分布较为一致性,量级越大一致性越差。

(3) 降水日变化有一定的年际特征,降水量下午峰值和降水强度的下午峰值年变化较为一致,都在1993-2001年间有所增强。降水日变化的年际变化与东亚夏季风的强弱有一定关系。在季风较强的年份,降水峰值时间主要在午后;而在弱季风年,降水峰值时间出现于早晨的站点增多,主要位于淮河以北、大别山区和长江以南。

| [1] |

宇如聪, 李建, 陈昊明, 等. 中国大陆降水日变化研究进展[J]. 气象学报, 2014, 72(5): 948-968. |

| [2] |

Andersson T. The Diurnal Variation of Precipitation Frequency overWeather Ship M[J]. Journal of Applied Meterology, 1970, 9(1): 17-19. DOI:10.1175/1520-0450(1970)009<0017:TDVOPF>2.0.CO;2 |

| [3] |

Kraus E B. The Diurnal Precipitation Change over the Sea[J]. Journal ofthe Atmospheric Sciences, 1963, 20(6): 551-556. DOI:10.1175/1520-0469(1963)020<0551:TDPCOT>2.0.CO;2 |

| [4] |

Wallace J M. Diurnal Variations in Precipitation and Thunderstorm Frequency over the Conterminous United States[J]. Monthly Weather Review, 1975, 103(5): 581-590. |

| [5] |

Dai A. Global Precipitation and Thunderstorm Frequencies.Part Ⅱ:Diurnal Variations[J]. Journal of Climate, 2001, 14(6): 1112-1128. DOI:10.1175/1520-0442(2001)014<1112:GPATFP>2.0.CO;2 |

| [6] |

Sorooshian S, Gao X, Hsu K, et al. Diurnal Variability of Tropical RainfallRetrieved from Combined GOES and TRMM Satellite Information[J]. Journal of Climate, 2002, 15(9): 983-1001. DOI:10.1175/1520-0442(2002)015<0983:DVOTRR>2.0.CO;2 |

| [7] |

Yang G Y, Slingo J. The diurnal cycle in the tropics[J]. Monthly WeatherReview, 2001, 129(3): 784-801. |

| [8] |

Yu R C, Zhou T J, Xiong A Y, et al. Diurnal variations of summer precipitation over contiguous China[J]. Geophysical Research Letters, 2007a, 34(1): 223-234. |

| [9] |

Yu R C, Xu Y P, Zhou T J, et al. Relation between rainfall duration anddiurnal variation in the warm season precipitation over central easternChina[J]. Geophysical Research Letters, 2007b, 34(13): 173-180. |

| [10] |

Yuan W H, YU Rucong, Jian L I. Changes in the Diurnal Cycles of Precipitation over Eastern China in the Past 40 Years[J]. Advances in Atmospheric Sciences, 2013, 30(2): 461-467. DOI:10.1007/s00376-012-2092-x |

| [11] |

戴泽军, 宇如聪, 陈昊明. 湖南夏季降水日变化特征[J]. 高原气象, 2009, 28(6): 1 463-1470. |

| [12] |

原韦华, 宇如聪, 傅云飞. 中国东部夏季持续性降水日变化在淮河南北的差异分析[J]. 地球物理学报, 2014, 57(03): 752-759. |

| [13] |

李建, 宇如聪, 王建捷. 北京市夏季降水的日变化特征[J]. 科学通报, 2008, 7: 829-832. DOI:10.3321/j.issn:0023-074X.2008.07.014 |

| [14] |

王夫常, 宇如聪, 陈昊明, 等. 我国西南部降水日变化特征分析[J]. 暴雨灾害, 2011, 30(2): 117-121. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2011.02.003 |

| [15] |

王国荣, 王令. 北京地区夏季短时强降水时空分布特征[J]. 暴雨灾害, 2013, 32(3): 276-279. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2013.03.012 |

| [16] |

熊明明, 徐姝, 李明财, 等. 天津地区小时降水特征分析[J]. 暴雨灾害, 2016, 35(1): 84-90. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2016.01.012 |

| [17] |

蔡敏, 张智. 河套地区大雨以上降水日数的气候变化特征分析[J]. 暴雨灾害, 2014, 33(4): 401-406. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2014.04.013 |

| [18] |

李红梅, 周天军, 宇如聪. 近四十年我国东部盛夏日降水特性变化分析[J]. 大气科学, 2008, 32(2): 358-370. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2008.02.14 |

| [19] |

符娇兰, 林祥, 钱维宏. 中国夏季分级雨日的时空特征[J]. 热带气象学报, 2008, 24(4): 367-373. DOI:10.3969/j.issn.1004-4965.2008.04.009 |

| [20] |

Qian W, Fu J, Yan Z. Decrease of light rain events in summer associated with a warming environment in China during 1961-2005[J]. Geophysical Research Letters, 2007, 341(11): 224-238. |

| [21] |

Li J P, Zeng Q C. A unified monsoon index[J]. Geophysical ResearchLetters, 2002, 29(8): 1274. |

| [22] |

Li J P, Zeng Q C. A new monsoon index and the geographical distribution of the global monsoons[J]. Advances in Atmospheric Sciences, 2003, 20: 299-302. DOI:10.1007/s00376-003-0016-5 |

| [23] |

Li J P, Zeng Q C. A new monsoon index, its interannual variability andrelation with monsoon precipitation[J]. Climatic and Environmental Research, 2005, 10(3): 351-365. |

| [24] |

Yuan W H, Yu R C, Chen H M, et al. Subseasonal characteristics of diurnal variation in summer monsoon rainfall over central eastern China[J]. Journal of Climate, 2010, 23(24): 6684-6695. DOI:10.1175/2010JCLI3805.1 |

2017, Vol. 36

2017, Vol. 36