江西是短时强降水和暴雨的多发区,几乎每年都有因集中性强降水天气导致发生局地洪涝灾害。如1998年时持续强降水和暴雨导致特大洪水冲垮九江城防堤决口事故,震惊了全国。2010年6月19日08:00 —20日08:00(北京时,下同),全省分别有25和5个县(市)出现大暴雨和特大暴雨,日大暴雨和特大暴雨站数均创历史极值,且为有完整气象资料以来最强的暴雨过程;抚河、信江发生五十年一遇大洪水,导致抚州市临川区唱凯镇抚河大堤发生决堤,临川区多地汪洋一片,鹰潭附近铁路被冲垮,造成多趟列车停开。另外,江西境内的强降水天气常发生在夜间,加之境内山地地形复杂,因此易造成山洪和地质灾害,如2014年5月24日18:00至25日09:00,江西西部地区出现了明显的暴雨甚至大暴雨天气[1]:上栗县枣木水库雨量达239.1 mm,为江西省的大暴雨中心,持续较长时间的降雨,造成部分乡村遭遇洪水围困,直接经济损失4亿多元。形成这些洪涝灾害的主要原因有三个,一是降雨持续时间长,二是短时雨强大,三是受复杂地形的影响作用较大。

南昌是内涝灾害频发地区,该地区的强降水天气往往会在夜间发展起来,对其形成机制和影响过程的研究不多。周雨等[2]对2012年8月21日南昌市大暴雨导致严重内涝的过程进行了数值模拟和诊断分析,认为暴雨区附近的中低层大气有强不稳定性层结,且低层辐合、高层辐散造成的抽吸作用集中在一个纬度左右非常窄的地区,致使强降水的落区非常集中。毛连海等[3]对2003年6月25日南昌特大暴雨的分析认为,此次灾害性天气的发生条件是整层有充足的水汽和长时间辐合,中低空有强风速辐合和地面有强静止锋维持。这些为做好南昌地区致灾性暴雨天气的预报提供了一些参考,但对南昌及其周边地区导致内涝的强降水天气的形成机制、影响过程的研究还很少,而且致灾性大暴雨天气导致城市内涝的预报经验还很缺乏,因此有必要持续地开展致灾性强降水天气成因和预报技术研究。

2015年6月21—22日的致灾性强降水过程发生在江西省的北部,南昌及其附近地区为雨量的大值中心;它自夜间发展起来,而后迅速增强,且集中发生在凌晨03:00到上午10:00的7 h内,从而导致上述地区形成了严重内涝。为探究其成因,利用常规气象观测资料、抚州雷达、FY2F卫星云图云顶亮温(TBB)以及NCEP 1°×1°的逐6 h再分析等资料,对此次致灾性大暴雨过程的环流背景、对流条件及中尺度特征展开分析,探讨了强降水的显著局地性和时段集中的成因、回波与雨量的定量关系以及特殊地形的影响作用,以期提高对复杂地形下、夜间到早晨期间中尺度对流系统发生、发展的特征和诱发局地暴雨的物理过程的认识,为局地暴雨的精细化预报提供更多参考依据。

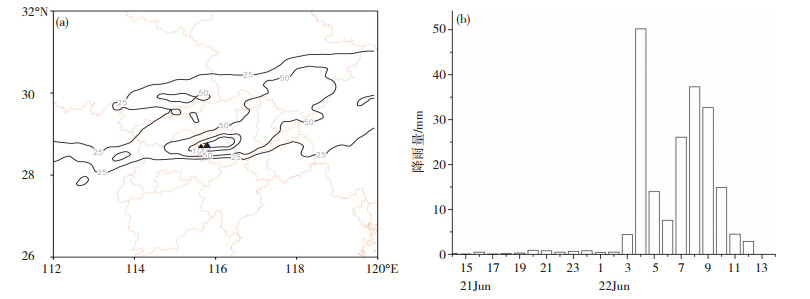

1 降雨概况2015年6月21日14:00至22日14:00,江西省的强降水集中于北部地区,图 1a给出了上述时段内的累计雨量分布。由图可见,南昌及其附近地区是此次强降水过程的中心,尤以新建和进贤两县最大。统计结果显示,南昌市共有234个区域气象站和水文雨量站出现降水,72%的雨量观测站雨量超过50 mm。区域气象站测得全市平均雨量为74.7 mm,最大雨量为200.4 mm。以最大累积雨量所在地的湾里区半岭镇为例,图 1b给出了该地的区域自动气象站在6月21日14:00—6月22日14:00间的逐小时雨强变化,可以看到,强降水集中出现在6月22日03:00—10:00间的7 h内,最大雨强50.2 mm·h-1,累积雨量达到187.2 mm,占过程总雨量的93%。14:00后降水过程基本结束。由于降水时间集中、雨强大、强降水区域范围小,因此导致内涝严重,城市交通近乎瘫痪,造成了很大的社会影响。

|

图 1 2015年6月21日14:00—22日14:00的24 h累积雨量(a)及湾里区区域自动站的逐小时雨量(b)(单位:mm,▲为累积雨量最大处) Fig. 1 (a) The 24 h accumulated precipitation and (b) hourly rainfall in Wanli county (unit:mm) from 14:00 BT 21 June to 14:00 BT 22 June 2015(▲ represents the position with maximum rainfall). |

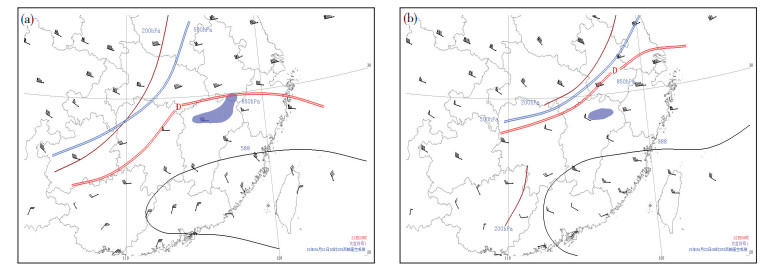

强降雨过程都是在有利的大尺度环流背景下产生的。图 2为2015年6月21日20:00 (2a)和22日08:00 (2b)的综合天气形势图,从图 2a可以看到,21日20:00时,200 hPa上河南西部至湖南西北部有西风槽东移,江西北部受槽前偏西气流的影响,处风向和风速辐散区内。图 2b可以看到,到22日08:00,该西风槽分裂成两段,南段位于湖南南部到广西北部,北段则快速北缩,槽底移至鄂皖交界处。高空风急流的南界位于安徽中部到长江口附近,并呈明显的气旋性弯曲,江西北部处于其南侧、风向和风速的辐散区内。由于安庆和南昌两站的风向分别为SW和NW,风速分别为36 m·s-1和20 m·s-1,分别较21日20:00增大了6 m·s-1和4 m·s-1,这样就使得江西北部的高空风辐散非常强烈,且较21日有所增强,因而有利于促进这一带的垂直上升运动,进而有利于降水发展和持续,这也是强降水集中出现在该地区的原因之一。

|

图 2 2015年6月21日20:00 (a)至6月22日08:00 (b) 200 hPa风场(风杆)和强降水落区(阴影)叠加图(风向杆:200 hPa风场,红线:850 hPa低涡切变,蓝线:500 hPa槽,黑线:588等高度线,棕线:200 hPa槽,阴影为累积雨量大于等于50 mm的区域(a图中雨量时段为21日20:00—22日08:00,b图中雨量时段为22日08:00—14:00)) Fig. 2 The 200 hPa wind and surface heavy rain regions at (a) 20:00 BT 21 June and (b) 08:00 BT 22 June 2015. Wind bar is for 200 hPa wind, red lines for 850 hPa vortex shear, blue lines for 500 hPa trough, black lines for geopotential height of 588 dagpm, brown lines for 200 hPa trough, shaded regions for surface heavy accumulated rain over 50 mm (from 20:00 BT 21 June to 08:00 BT 22 June in (a) and from 08:00 BT to 14:00 BT 22 June 2015 in (b)). |

从副热带高压的位置可以看到,21日20:00(图 2a),副热带高压的588 dagpm北界位于福建中部、江西南部至两广交界处,江西中北部处于副高边缘;同时,河南中部至贵州中部一线有较大经向度的500 hPa槽东移,南昌及其附近地区位于槽前上下一致的西南气流里。22日08:00(图 2b),副热带高压的位置少动,而西风槽则逐渐东移逼近副高,因此两者的相互作用渐趋明显,冷暖空气在江西中北部地区交汇也逐渐强烈,形成了此次夜间强降水天气的有利大尺度环流背景。到22日20:00 (图略)副高北抬,脊线由21日20:00位于广东北部附近移到了江西的中部,西脊点也北抬至宜春市附近,南昌则转受副热带高压控制。可见,副热带高压北侧的暖湿气流与西风槽后的干冷气流共同影响,导致江西北部形成强降水天气。

从低层来看,21日20:00(图 2a),850 hPa上在湖北、湖南和江西三省交界处附近有低涡切变影响,并向东北方向移动,受其影响,江西北部的降水天气逐渐加强。到22日08:00时(图 2b),低涡中心移至安徽南部,赣北北部地区仍受其西侧切变辐合的影响,强降水天气持续。从图 2a和b的对比可以发现,22日08:00时(图 2b),该低涡切变的左支与同时刻500 hPa上西风槽的距离较21日20:00时两者的距离更小,这有利于促进形成深厚的上升运动。综上,21日晚上到22日,江西北部受逐渐增强的高空辐散和移近的低层辐合共同影响,形成了持续性强降水天气。而后,副高逐渐控制该地区,强降水天气结束。

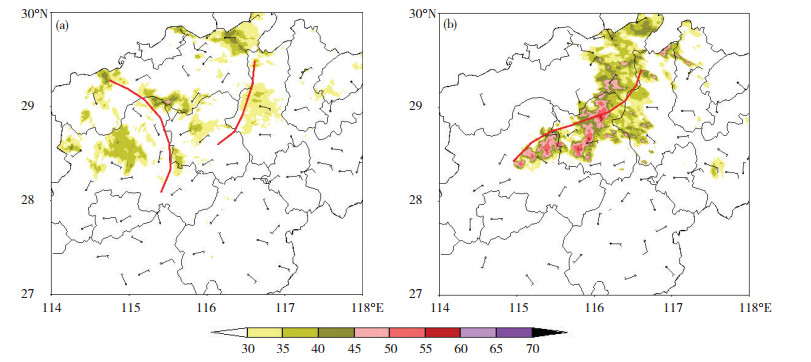

2.2 边界层内的有利触发和增强条件边界层辐合线往往是强对流天气的重要触发机制[4-5],辐合线附近区域常有较强的上升运动,因此易诱发形成对流性降水。如前所述,此次致灾性强降水过程发生在有利的形势背景条件下。从探空和地面观测资料可以看到,6月21日20:00时(图略),1 000 hPa到地面为东北风,22日早晨地面偏东风仍维持,这种边界层内的偏东风不仅促进了低层水汽输送,也在周边形成中尺度辐合。用地面风作为代表,将抚州雷达的组合反射率产品与该体扫时刻前1 h的地面风场叠加显示,来考察边界层内风的变化对降水天气的可能影响,所得部分时次的结果如图 3所示。

|

图 3 2015年6月21—22日地面风(a:21日23:00;b:22日03:00)和抚州雷达组合反射率(阴影,a:21日23:58;b:22日04:00,单位:dBz)叠加图,红线为地面风场辐合处 Fig. 3 Surface wind at (a)23:00 BT 21 June and (b) 03:00 BT 22 June and Fuzhou radar echo composite reflectivity at (a)23:58 BT 21 June (shaded, unit:dBz) and (b)04:00 BT 22 June(shaded, unit:dBz) 2015.The red lines represent convergence of surface wind field. |

图 3a为6月21日23:00前后地面风场和抚州雷达组合反射率的叠加图,可以看到,江西北部地区地面以偏北风为主;其中,九江西部和宜春北部大都为西北偏北风,而九江东部和南昌北部则以东北风为主,南昌西部和宜春东部形成风向辐合(图 3a中红线处)。另外,景德镇和波阳等地的东北风也把夜间鄱阳湖上的相对暖湿空气吹向南昌,从而在南昌东部地区也形成了辐合,有利于该地及其附近地区的降水天气发展和加强,回波证实,21日23:58左右在风场辐合的地方有30 dBz以上强度的对流回波逐渐发展起来。图 3b为6月22日03:00前后地面风场和抚州雷达组合反射率的叠加图,可以看到,波阳和景德镇等地附近持续有偏东风影响,与南昌北部附近的偏北风形成了明显的风向辐合(图中红线所示),这股偏东气流也有利于将鄱阳湖上的暖湿水汽吹向南昌,导致了该地区降水天气的增强。从抚州雷达产品上可以清楚地看到,22日04:00的回波强度较23日夜间明显增强,辐合线附近的最大反射率超过了50 dBz,而且45 dBz以上的面积明显扩大,南昌北部和西部均为45 dBz以上强回波所覆盖,使得降水得以较长时间维持,雨强也较大(最大达70 mm·h-1),表明地面较好的辐合条件有助于强回波的发展和降水的增强,而且偏东气流为鄱阳湖西岸带来充沛水汽,也是南昌地区出现持续性强降水的可能有利条件之一。

2.3 热力和水汽条件由上述分析得知,此次致灾性大暴雨过程发生在非常有利的动力抬升条件下。除此而外,强的热力不稳定和充沛的水汽也是此次大暴雨过程的有利对流条件。

在热力不稳定条件方面,伴随着西风槽的东移,槽后明显的干冷平流也随之向东南方向移动;同时,低层有暖脊伸向江西北部地区,这样就在低层强烈的暖平流上逐渐有冷平流叠加影响,促使这些地区的不稳定条件渐趋变好,并促进形成了对流性降水,最终导致夜间雨强增大;而且不稳定能量也逐渐增大,使得江西北地区的不稳定层结条件趋于增强,这些都构成了形成强降水和暴雨天气的有利条件。从Δθse(850—500 hPa)的变化过程也可以看到(图略),21日20:00时江西北部的该值为0~5 ℃之间,中南部则为负值;到了22日凌晨,除了东北部外,全省均转变成了负值;08:00时,包括南昌在内的北部地区Δθse(850—500 hPa)进一步降低至-5 ℃以下,这表明低层有暖平流增强,同时中层又有冷空气南下,共同促使南昌附近的对流不稳定逐渐建立并增强。

在水汽条件方面,500—925 hPa上均有急流影响江西北部地区(图略),且925和850 hPa上上述地区的比湿均为大于16 g·kg-1的高值区,表明水汽异常充沛;南昌、上饶北部和景德镇等地受其影响,使得这些地区具有良好的水汽条件,非常有利于形成强降水,且与此次致灾暴雨的实况雨量中心的位置非常吻合。

综上所述,逐渐增强的高空辐散和移近的低层辐合、异常充沛的水汽、逐渐增强的暖平流的共同影响、以及高的不稳定能量等因素是造成此次对流性降水发展和维持、并最终形成致灾大暴雨天气的主要原因。由于高空强辐散区位于江西北部,高空槽和低涡切变的位置也主要这一带地区附近,也使得该地区具备了强降水天气的发生和发展的有利天气背景条件。

3 中尺度环境特征根据云的微物理理论,降水系统中的暖云层越厚,越有利于高降水效率的产生,而暖云层厚度由抬升凝结高度到0℃层高度之间的厚度来估计。从南昌探空站资料可以看到,21日08:00到20:00时,抬升凝结高度从958.1 hPa降至972 hPa,0 ℃层高度则从5 070 m降至5 010 m,及至22日08:00时,抬升凝结高度进一步下降至1 000 hPa,而0 ℃层高度则明显上升至5 259.3 m,两者之间的距离变大。计算结果表明,21日夜间至22日早晨期间,伴随着西南急流的加强北抬,抬升凝结高度和0 ℃层高度及两者间的距离都有所增加,即夜间暖云层厚度增厚,因而促使降水效率得以增强,是造成22日凌晨到上午江西北部多地出现短时强降水的重要原因之一。

利用探空站资料来分析上述中尺度对流系统生成的环境物理量特征。由于21日南昌附近有逆温存在,因此将抬升点修正至逆温层顶,得到消除逆温影响后(下同)的部分物理量,结果如表 1所示。从表中强降水过程发生前后(6月21—22日)的部分探空物理量可以看到,暴雨发生前和发生过程中,正对流有效位能(CAPE)从300 J·kg-1以下迅速增大至2000 J·kg-1以上,但仍属中等强度,满足Davis[6]总结的有利于较强对流降水率的几个条件之一,因此是形成此次南昌致灾性强降水天气的重要条件。近地面(0—2 km)风垂直切变也从9.62逐渐增大至15.55 m·s-1,超过了Thorpe等[7].于1982年给出的发生强对流天气的阈值6 m·s-1,深层风垂直切变(0—6 km)也在21日20:00达到21 m·s-1,成为强风垂直切变,地面抬升指数(LI)也从-0.9显著降低至-3.6 K,表明南昌附近的抬升条件非常有利,且对流性渐趋变好,从而为降水性质从稳定性转为对流性提供了有利的环境条件。尽管强的深层风垂直切变有利于γ中尺度涡旋和超级单体的形成[8],且中国的大多数极端强降水一般出现在深层风垂直切变较弱的环境下,但这样的环境有利于中尺度对流系统更具有组织性[9]。此次夜间的暴雨过程中便有多个MCS雨团影响,伴随着出现了具有γ中尺度涡旋的超级单体,导致局地的对流程度较剧烈:不仅雨强大,而且雷电活动明显。另外,KI指数从21日08:00的38 K增大至22日08:00的43 K,也一定程度上意味着水汽含量高,低空急流扰动明显,因而对强降水的发生有显著的指示意义。但也看到,夜间大暴雨发生前,南昌探空站的自由对流高度(PLFC)从1 000.9 hPa显著升高至706 hPa,抬升凝结高度(PLCL)则从958.1 hPa降低至972 hPa,且对流抑制能量(CIN)也增大,这些都不利于强对流活动的发展。尽管如此,暖云层增厚等有利条件的共同作用,仍促进形成了6月22日凌晨到上午期间南昌附近地区的致灾性大暴雨天气。

|

|

表 1 2015年6月21—22日南昌探空的部分物理量 Table 1 Parts of Nanchang sounding parameters from 21 to 22 June 2015. |

如前所述,此次致灾性强降水天气发生在较为有利的环境背景条件下,多个物理量也均显示江西北部地区有强降水发生潜势条件,但大暴雨中心仅出现在南昌及其周边的较小区域内,呈现出了非常显著的局地性特征,从而造成了严重内涝。为探究其可能原因,尝试找到这些地区在对流性条件方面的差异之处,选取了6月21日20:00和22日08:00南昌及周边部分站点,对比分析了它们在850 hPa上的风速和温度变化,结果如表 2所示。可以看到,21日晚上到22日早晨,伴随着夜间急流的增强,南昌经历了低层风速明显增大的过程,其变化幅度与周边的武汉、长沙或安庆等地相比为最大;同时,12 h变温也显示南昌的增温也较周边更明显,一定程度上表明该地区有利于对流性降水发生的条件最显著,因此降水能在南昌附近得以加强和持续;当降水东移后,由于移至的地区上述有利条件不及南昌好,因此降水有趋于减弱的潜在条件。从垂直温差的变化来看,南昌、安庆和衢州三站的850与500 hPa温差有变大的过程,但南昌的垂直温差及其变化均最大,且22日早晨达到了26 ℃,表明该处的对流条件最好,这有利于此处对流性降水强度的增强和维持。另外,南昌附近的鄱阳湖水体为该地区带来了充沛水汽,也创造了更有利的边界层水汽条件,有助于该地及附近地区的降水更强和更持久。

|

|

表 2 2015年6月21—22日部分站点的探空物理量 Table 2 Parts of surrounding stations'sounding parameters from 21 to 22 June 2015 |

总之,21日夜里到22日上午期间,更为显著的增暖增湿过程使得南昌附近的对流条件明显好于周边地区,因而有助于降水发展起来后能在该地得以加强和维持,导致形成了局地性非常明显的大暴雨天气,并出现了严重内涝灾害。

5 中尺度特征导致形成强降水天气的直接原因往往就是中尺度系统。此次致灾性强降水过程中,要弄清楚为何发生在后半夜到上午期间,短时雨强较大的时段非常集中,就需对影响到中尺度天气系统的演变特征加以分析。

5.1 MCS的影响众多事实和研究成果表明:强对流天气和突发性致洪暴雨的发生与中尺度对流系统(MCS)有密切关系,MCS的发展和影响是导致形成致洪暴雨的直接原因之一。如陈永仁[10]等认为短时强降雨通常由MCS中的深对流特征造成,水平尺度多为β中尺度或更小的γ中尺度系统,具有云顶亮温低、雷达反射率因子大和垂直累积液态水含量高等特点。俞小鼎[11]认为具有明显旋转特征和高垂直螺旋度的α中尺度大MCS缓慢东移和发展、并在太行山附近停滞,是造成2012年7月21日京津和河北等地特大暴雨的直接原因。可见MCS的生成和影响是强降水形成的诱因和直观表现形式。

从6月21—22日的红外云图演变过程可以看到(图略),导致形成南昌附近的致灾性大暴雨过程是由若干个中尺度对流系统影响引起的,其水平尺度为50~300 km,因此属于典型的MCS。这些中尺度对流系统的影响过程分为两个主要时段:22日00:00— 06:00和06:00—10:00;而从影响南昌的中尺度对流云团的生消过程来判断,发现有三个主要的MCS影响该地区,其生命史对应的时间分别为22日03:00—06:00、06:00—08:00和08:00—10:00。

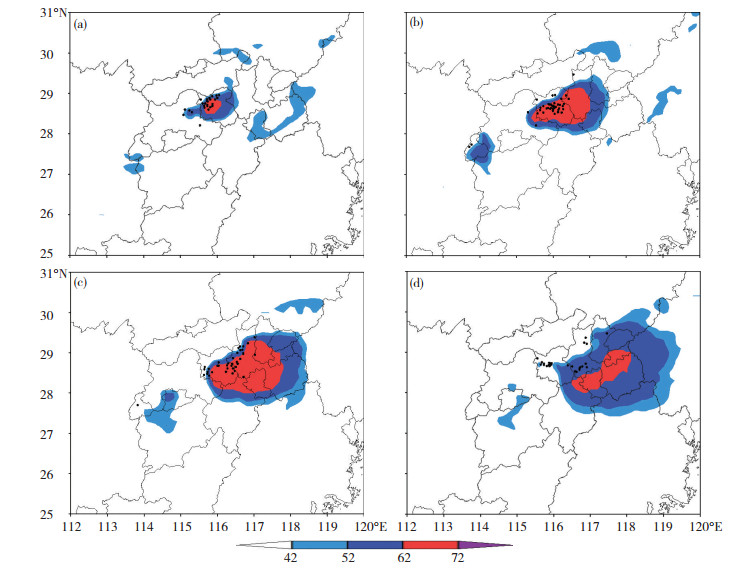

利用逐时的云顶亮温(TBB)资料详细分析此次致灾性强降水发生、发展过程中的中尺度对流云团的演变,并将实况雨量与其叠加显示,以探讨其与雨量的变化关系。图 4是FY-2F云顶黑体亮温与短历时强降水站点分布,云顶亮温小于-42 ℃的冷云区形成于6月22日03:00后,主要位于宜春市东部和南昌市西部,并在04:00后加强到-62 ℃以下,如图 4a所示,表明对流云团发展非常旺盛且迅速。图 4a还可以发现,云顶亮温小于-62 ℃的冷云盖为近似圆形,其直径约50 km,因此为典型的β-MCS。雨强大于等于20 mm·h-1的区域刚好位于云顶亮温小于-62 ℃区上及其附近,表明对流发展越旺盛的地方降水越强。图 4b是当天05:00时的TBB和短历时强降水站点,可以看到,云顶亮温小于-62 ℃的冷云盖范围明显扩大,其东西向直径达180 km,且东段向东伸展至上饶市西部。同时,出现短历时强降水的范围也逐渐向东扩展而覆盖了南昌市的中北部地区,且几乎完全出现在该冷云盖所在区域,也就是说,云顶亮温大于等于-62 ℃的区域内出现短历时强降水的站点数则极少。另外,上述冷云盖的东部地区未出现短历时强降水,其原因是地面降水的改变滞后于云顶亮温的变化。

|

图 4 2015年6月22日04:00 (a)、05:00 (b)、06:00 (c)、07:00 (d) FY-2F云顶黑体亮温(阴影,单位:℃)与短历时强降水站点分布(黑点,雨强大于等于20 mm·h-1)叠加图 Fig. 4 FY-2F satellite TBB value (shaded, unit:℃) and stations with heavy rain of above 20 mm·h-1 at (a) 04:00, (b) 05:00, (c) 06:00 and (d) 07:00 BT 22 June 2015. |

随着时间的推移,至06:00时(图 4c),冷云区逐渐东移,但其强度仍有发展,表现为云顶亮温小于-62 ℃的冷云盖范围进一步扩大了:其东西向跨度达200 km左右,南北向的宽度也超过了130 km,变成了α-MCS。同时,出现短历时强降水的站数没有明显变化,表明上述中尺度对流云团仍处发展阶段,其造成的地面降水依然很强烈。基于同样的原因,强降水落区仍位于冷云盖里靠后的地方。图 4d是07:00时的TBB与短历时强降水站点分布,可见这个β-MCS开始逐渐减弱,云顶亮温小于-62 ℃的冷云盖移到了上饶中部和鹰潭北部等地附近,其范围明显缩小,由α-MCS又变成了β-MCS,其椭圆形状也变成了条状,表明这个对流云团正逐渐趋于减弱。同时,发生短历时强降水的站点也出现在-62 ℃到-52 ℃之间的区域内,而非-62 ℃区域上。造成这个现象的原因,可能是上述冷云盖的东移速度加快造成的。

综上可见,此次致灾性暴雨过程中,当中尺度对流云团处发展阶段时,地面强降水紧挨着云顶亮温 < -62 ℃的冷云盖后部发生,这与孙素琴等[12]的研究结果基本一致;而当其处于减弱阶段时,地面强降水则没有出现在上述位置。

造成宜春东部持续有MCS东移的可能原因,是该处受副高边缘的低空急流和暖脊的共同影响,水汽异常充沛,且有不稳定层结条件。强降水发生前(21日)的探空资料分析表明,由于该地区附近大气不稳定能量高,且存在着一定的风垂直切变,因此在低层冷暖平流交汇明显且温度梯度大的区域,有利于激发MCS生成。

5.2 地形的影响作用复杂地形对降水的影响作用非常明显,有利的地形条件是暴雨中的MCS触发因子。如廖移山等[13]指出,局地所生成的强冷空气沿河谷地形区自东北方向侵入后又受到大巴山的正面阻挡,稳定地维持在河谷地形区内,对“7.22”襄樊特大暴雨的形成起到了重要作用。吴翠红等[14]认为地形性涡旋的生成会对降水增幅起到关键作用;如果冷空气的作用更显著、不稳定能量累积更多,则峡谷地形会促进降水效率更高、雨强更大。刘蕾等[15]认为山脉地形会使得迎风坡的西南暖湿气流与低层冷空气产生的垂直扰动叠加,激发垂直上升运动强烈发展并触发对流不稳定发展。郭英莲等[16]发现地形对降水的触发主要有两方面的作用:一是地形迎风坡抬升触发作用,二是地形对近地层流场的影响造成的辐合触发。何斌等[17]认为,当天气系统较弱时,边界层内的气流扰动往往会成为触发副高边缘暴雨的重要机制,而气流扰动与本地区特定的地形或是下垫面特征有着密切关系。赵玉春等[18]研究表明,重力波和地形的动力抬升作用可以释放潜在不稳定能量,是主要的暴雨动力触发机制。总之,特殊的下垫面或地形分布特征有时会对降水的分布有着显著的影响作用。

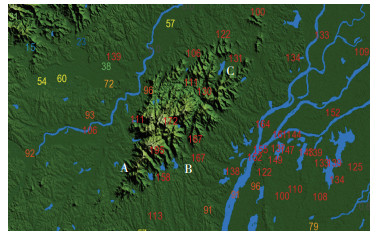

分析此次大暴雨过程可以发现,南昌西部的梅岭山地地形对此次大暴雨过程的形成和降水分布具有较大的影响作用。由于边界层山地常存在着35—50 km尺度的系统,它们多数是涡旋,有个别是辐合线,因而其生消、发展扰动与降水甚至暴雨都有着密切的关系。图 5是6月22日02:00—14:00的累积雨量与地形叠加结果,从中可以看到,A处为此次大暴雨过程的中心,最大累积雨量达194.6 mm;该处位于南昌西北部的梅岭山南,为典型的山谷和迎风坡地形处(相对于此次过程中降水系统的移向而言),且呈喇叭口特征。造成该处形成大暴雨的最强中心的重要原因是迎风坡对暖湿气流有抬升作用,且喇叭口山地地形有利于中小尺度气压扰动的发生、发展和暴雨的产生。从连续几个时次的区域自动站风场分布(图略)可以看到,该处有明显的地面偏北风和偏南风的辐合,这种山前地面地形辐合产生的扰动引发了边界层扰动,是此次暴雨形成的可能动力源之一。B处为此次强降水过程的次中心,它位于梅岭的峰谷,峰谷的热力和山地阻滞强迫作用及其与偏南暖湿气流的共同影响也是造成该处降水强度稍大的重要原因。C处及其东部地区位于梅岭山地的北侧,该处及其东部附近地区(昌北机场附近)的累计雨量略小于A和B处,其原因可能是相对西南气流而言,该处属背风区,而背风坡地形往往有利于惯性重力波的形成,从而也有利于降水增大,但在此次强降水过程中, 其作用可能不如迎风坡地形的影响作用显著, 因而表现为累积雨量和短时雨强不如山前大。随着山地地形向东部逐渐消失,降水也逐渐减弱,即降水强度随地形梯度减小而减弱。可见,此次夜间大暴雨过程期间,地形的影响作用较明显,山地地形附近的雨量明显大于平原处。

|

图 5 2015年6月22日02:00—14:00间区域自动站累积雨量(单位:mm)与地形叠加图(A:山南侧的暴雨中心;B:山谷的暴雨次中心;C:山地北侧的背风区) Fig. 5 The accumulated gauge rain (unit: mm) from 02:00 to 14:00 22 June 2015 on the terrain(A for torrential rain center on the southern mountain, B for torrential rain sub-center in the valley, and C for the leeward zone of the mountain). |

另外,南昌的东面为全国最大的淡水湖——鄱阳湖,该地形特征也对此次大暴雨过程有较明显的影响作用,主要表现为夜间地面偏东气流吹过湖面后,会将相对暖湿的水汽向南昌地区输送,一定程度上有助于该地的降水加强和维持。

5.3 雷达回波的中尺度演变特征中尺度对流系统造成短历时强降水和暴雨天气,其在雷达上往往表现为强回波带的持续影响而形成“列车效应”,以及显著的暖平流特征,且强降水区常与强辐合区相互对应[19];稳定的急流对强烈上升运动的维持起到关键作用[20]。分析雷达回波特征发现,此次过程中,短历时强降水和暴雨发生区域附近同样具有上述部分特征,且对流性降水的持续时间长,影响区域集中,因而导致内涝灾害。

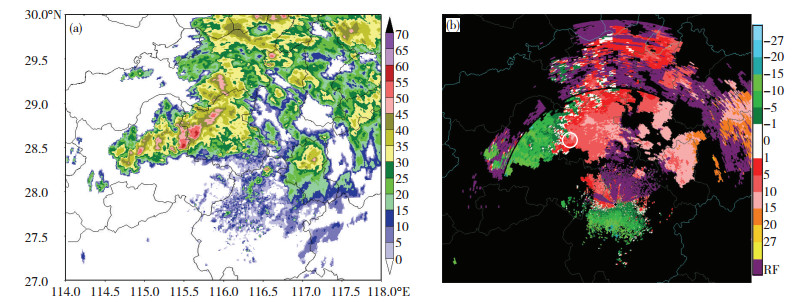

5.3.1 “列车效应”从宜春和九江雷达的回波演变过程可以看到,22日01:00前,江西西北部地区的回波呈层状降水特征,强度在40 dBz以下。随后,宜春市北部地区逐渐有对流发展,形成多单体风暴回波,并在万载、宜丰、奉新等地呈现出东北—西南走向的线状分布特征。由于多个对流单体在宜春北部生成,并在东移过程中加强与合并,后又持续影响南昌,因此形成了“列车效应”,是造成此次南昌及其附近地区短时大暴雨的重要原因之一。从雷达回波的演变过程可以看到,22日01:00后(图略),与45~55 dBz的强回波区相对应,在径向速度图上也可见到奉新南部有小尺度辐合区生成。02:55后,该强回波区东移至高安附近,强度已加强至60 dBz,随后仍继续东移,移速约40 km·h-1,强度少有变化。图 6a是6月22日03:13抚州雷达的组合反射率产品,可以看到,由于上述强回波单体移速较快,因此03:13前后,有些强回波单体呈现出顶部向东突出的弓状特征。图 6b是同时刻的径向速度产品,可以看到,与该弓状回波对应的地方有中气旋存在(图中圆圈处),其尺度(直径)约8 km,离抚州雷达站的距离约100 km,旋转速度约为15 m·s-1,套用Burgess[21]的研究结果,发现该中气旋的强度属“较弱”但接近“中等”,因此它没有造成明显的地面强风,但造成了短时强降水。

|

图 6 2015年6月22日03:13抚州雷达组合反射率(a,单位:dBz)与径向速度(b,单位:m·s-1,1.5°仰角) (白色圆圈为中气旋位置) Fig. 6 Fuzhou radar echo of composite reflectivity (a, unit: dBz) and radial velocity of 1.5°(b, unit:m·s-1) at 03:13 22 June 2015.The white circle represents mesocyclone. |

从南昌大暴雨发生前的地面图可以看到,22日02:00(图略),上饶西部、南昌东南部至宜春东部等地有明显的辐合线形成,它的存在有利于降水回波的发展和维持,从而为该辐合线附近的进贤县部分地区出现强降水和暴雨提供了有利条件。04:35时,雷达回波图上有较小尺度辐合区和涡旋的存在,在进贤县西北部也识别出有中气旋生成,并持续了4个体扫时间(图略),在径向速度产品表现为该地附近不断受小尺度涡旋接连影响,在反射率产品上则表现为强度超过45 dBz的回波单体不断在其西部生成并东移,从而在进贤等地附近也形成“列车效应”,以致造成了地面的持续强降水天气。小或中尺度气旋运动常与强烈上升气流相伴,且进贤附近的小尺度涡旋伴随着强回波移动及叠加在上述强回波上,会导致上升气流更强,且维持时间更长久,从而有利于移经地区(进贤附近)的强对流天气增强,并且旧回波的下沉气流又会与环境上升气流形成辐合,从而形成新的涡旋,也有助于东移回波的强度增强。其可能机制是由于初始对流产生的降水造成形成了冷池,或有密度流向外扩展,他们造成阵风锋(此处因有降水遮挡而导致不能被显示)前沿形成上升运动而激发生成了新单体,或对后来的回波强度起促进增长作用,从而导致形成了“列车效应”。从反射率垂直剖面产品(图略)可以看到,强降水回波带上的对流单体强度很强,且在垂直方向上有悬垂特征,但大于40 dBz的回波基本不超过6 km,大于50 dBz的强核心伸展的高度约4—5 km,且它们伸展到此高度时基本上已处于成熟阶段,随后高度即开始降低;结合21日20:00南昌站的探空资料可以算得0 ℃和-20 ℃层的高度分别为5 km和8.7 km来看,因而可据此认为上述回波特征为较典型的强降水型对流,亦即对流类型以强降水为主而无明显风雹。与实况雨量对照发现,上述强回波在进贤县附近产生了55 mm·h-1左右的强降水天气,与俞小鼎[22]的研究成果(热带降水型雨强的Z-R关系,即45 dBz回波对应着50 mm·h-1的雨强)较吻合。

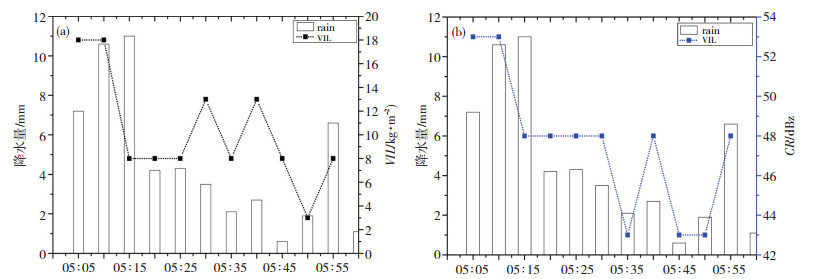

5.3.2 对雨强趋势预报的指示作用为进一步分析回波的中尺度特征,探讨其对提前预报对流性降水的变化趋势是否具有指示作用,以进贤县三里镇(强降水中心之一)为例,选取降水最强时段之一的05:00—06:00内逐5 min雨量,将其与同时期的雷达回波液态含水量产品(VIL)进行定量对比分析。由于此次大暴雨过程期间南昌雷达出现硬件故障,因此选用了抚州雷达资料来作分析。图 7a为6月22日05:00—06:00间逐5 min雨量与同时段抚州雷达VIL值的变化,从图 7a可以看到,该站在上述时段内的雨强很大(为55.8 mm·h-1),但相应的VIL值并不高,最大VIL仅为18 kg·m-2,表明对流程度不强。部分文献[23]对江西境内、2002—2006年间的8次历史个例统计结果认为,冰雹和雷暴大风过程的VIL平均值分别在58~67 kg·m-2和44~52 kg·m-2之间变化,短时强降水过程的VIL平均值则为28~42 kg·m-2,且所选个例的雨强均 < 40 mm·h-1;此次大暴雨过程期间的VIL值比上述短时强降水的平均值低,雨强却更大,可见尽管垂直方向上的累积含水量不高,但地面降水效率却非常显著。从逐5 min雨强和VIL值的变化趋势可以看到,后者超前于前者约5 min左右,表明VIL值的增大过程表现为云体发展和水汽集中,而其减小过程则意味着有水汽离开云体下落到地面,因而有一定的降水趋势预报指示意义。图 7b是6月22日05:00—06:00间逐5 min雨量与同时段抚州雷达组合反射率值(CR)的变化,可以看到,05:00—06:00间,尽管小时雨强很大,但由于对流程度总体不强,因此相应的回波强度大都小于等于48 dBz,且CR值的变化趋势大都与逐5 min的雨强变化趋势一致,因此,相较CR值而言,VIL值随时间的变化对雨强预报的指示作用更显著些。

|

图 7 2015年6月22日早晨逐5 min雨量与同期雷达VIL(a,单位:kg·m-2)和CR(b,单位:dBz)值的对比图 Fig. 7 The rainfall per 5 min and simultaneous VIL (a, unit:kg·m-2) and CR (b, unit:dBz) values on 22 June 2015. |

此次致灾性强降水过程发生在水汽充沛的副高边缘,由东移的高空槽和低涡切变触发形成,加之不稳定能量高,因此对流性特征非常显著:不仅短时雨强大,且降水集中而持续,导致形成了严重内涝灾害。由于中尺度数值模式的各时次降水预报均偏快,强降水的位置也预报偏北,且强度预报偏弱,因而致使主观预报的准确性也欠佳。为分析造成此次强天气过程的成因,本文分析了此次强降水过程的中尺度天气系统的演变过程,并尝试寻找造成局地致灾性强降水发生的有利条件,为今后更好地开展此类局地性特征非常明显的致灾强对流天气的精细化预报提供技术参考。主要结论有:

(1) 此次夜间的大暴雨过程是由于宜春北部山区不断有新生对流回波发展,导致在向东移动的过程中形成了“列车效应”引起;同时,靖安、奉新和高安等地不断有小尺度涡旋形成,并伴随叠加在强回波上,有利于回波的上升运动更强,且维持时间更长久,从而最终形成下游地区(南昌)的强对流天气。另外,南昌西部的梅岭山地地形和东部的鄱阳湖水体也对此次大暴雨过程的降水分布有明显的影响作用。

(2) 此次致灾性暴雨过程中,当中尺度对流云团处发展阶段时,地面强降水紧挨着云顶亮温 < -62 ℃的冷云盖后部发生;而当其处于减弱阶段时,地面强降水则没有出现在上述位置。

(3) 对比分析发现,此次致灾性强降水过程中,短时强降水发生期间的VIL平均值大都在18 kg·m-2以下,远低于历史统计平均值,且相较CR值而言,VIL值随时间的变化对雨强预报的指示作用更显著些。地闪活动以负闪为主,对流天气的表现形式仅为雷暴和短时强降水。

如文中所述,此次过程中南昌大部及其以东地区受鄱阳湖附近的近地面偏东风影响,其作用是不仅为该地区带来了丰沛的暖湿水汽,也形成了地面辐合,增强了触发抬升条件,但其来源于何处,与西部的山地地形有无相互影响,以及复杂地形与城市环流的相互作用过程及其对降水的影响尚不清楚,有待今后开展机理性研究工作。另外,强降水天气发生过程前后及期间内, 边界层内偏东气流与对流层低层西南急流的相互作用过程及其与对流回波演变的互相作用如何,也值得后期借助变分多普勒雷达分析系统等工具进行深入分析与探讨。

| [1] |

支树林, 陈娟, 包慧濛. 一次副热带高压边缘上大暴雨的中尺度特征分析[J]. 气象, 2015, 41(10): 1191-1202. |

| [2] |

周雨, 龙余良, 吴媛, 等. 南昌市夏末一次短时暴雨天气过程的诊断分析[J]. 气象与减灾研究, 2015, 38(2): 31-39. DOI:10.3969/j.issn.1007-9033.2015.02.006 |

| [3] |

毛连海, 郭达烽, 刘芳. 2003.6.25南昌特大暴雨分析及模拟研究[J]. 气象与减灾研究, 2003, 26(4): 15. DOI:10.3969/j.issn.1007-9033.2003.04.005 |

| [4] |

许爱华, 孙继松, 许东蓓, 等. 中国中东部强对流天气的天气形势分类和基本要素配置特征[J]. 气象, 2014, 40(4): 400-411. DOI:10.3969/j.issn.1671-1742.2014.04.013 |

| [5] |

郑永光, 张小玲, 周庆亮, 等. 强对流天气短时临近预报业务技术进展与挑战[J]. 气象, 2010, 36(7): 33-42. |

| [6] |

Davis R S. Flash flood forecast and detection methods. severe convective storms[J]. Meteomonog, 2001, 50: 481-525. |

| [7] |

Thorpe A J, Miller M J, Moncrieff M W. Two-dimensional convection in non-constant shear: a model of mid-latitude squall lines[J]. Quart.J.R. Met.Soc, 1982, 108: 739-762. DOI:10.1002/(ISSN)1477-870X |

| [8] |

俞小鼎, 姚秀萍, 熊廷南, 等. 多普勒天气雷达原理与业务应用[M]. 北京: 气象出版社, 2006: 314.

|

| [9] |

Davies-Jones R. Streamwise vorticity: The origin of updraft rotation in supercell storms[J]. J Atmos Sci, 1984, 41: 2991-3006. DOI:10.1175/1520-0469(1984)041<2991:SVTOOU>2.0.CO;2 |

| [10] |

陈永仁, 李跃 清". 12.7.22"四川暴雨的MCS特征及对短时强降雨的影响[J]. 气象, 2013, 39(7): 848-860. |

| [11] |

俞小鼎. 2012年7月21日北京特大暴雨成因分析[J]. 气象, 2012, 38(11): 1313-1329. |

| [12] |

孙素琴, 郑婧, 许爱华, 等. 2011年6月江西省北部一次大暴雨天气过程成因分析[J]. 气象与减灾研究, 2015, 38(1): 25-36. DOI:10.3969/j.issn.1007-9033.2015.01.004 |

| [13] |

廖移山, 冯新, 石燕, 等. 2008年"7.22"襄樊特大暴雨的天气学机理分析及地形的影响[J]. 气象学报, 2011, 69(6): 945-955. |

| [14] |

吴翠红, 张萍萍, 龙利民, 等. 峡谷地形对两次大暴雨过程的增幅作用对比分析[J]. 暴雨灾害, 2013, 32(1): 38-45. |

| [15] |

刘蕾, 张凌云, 李家文. 中尺度地形对柳州一次大暴雨过程影响的数值试验[J]. 暴雨灾害, 2015, 34(1): 74-79. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2015.01.010 |

| [16] |

郭英莲, 吴翠红, 王继竹, 等. "7.15"宜昌大暴雨的地形影响特征[J]. 气象, 2012, 38(1): 81-89. |

| [17] |

何斌, 范晓红, 盛文斌, 等. "2013.7.21"杭州湾北岸短时大暴雨的中尺度分析[J]. 气象, 2015, 41(7): 842-851. |

| [18] |

赵玉春, 崔春光. 2010年8月8日舟曲特大泥石流暴雨天气过程成因分析[J]. 暴雨灾害, 2010, 29(3): 289-295. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2010.03.015 |

| [19] |

祁丽燕, 农孟松, 王冀. 2009年7月2-4日广西暴雨过程的中尺度特征[J]. 气象, 2012, 38(4): 438-447. DOI:10.3969/j.issn.1674-7097.2012.04.007 |

| [20] |

张家国, 岳阳, 牛淑贞, 等. 一次长历时特大暴雨多普勒雷达中尺度分析[J]. 气象, 2010, 36(4): 21-26. |

| [21] |

Burgess D W. Single Doppler radar vortex recognition: part 1: Mesocy clone signatures. Preprints[C].17th Conf. on Radar Meteorology. Seattle WA: Amer Soc, 1976: 97-103

|

| [22] |

俞小鼎. 短时强降水临近预报的思路与方法[J]. 暴雨灾害, 2013, 32(3): 202-209. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2013.03.002 |

| [23] |

应冬梅, 许爱华, 黄祖辉. 江西冰雹、大风与短时强降水的多普勒雷达产品的对比分析[J]. 气象, 2007, 33(3): 48-53. |

2017, Vol. 36

2017, Vol. 36