冰雹是由强对流系统引起的一种剧烈的天气现象, 由于其空间尺度小、历时短、突发性强、发展演变快、来势猛、破坏力大, 且常常伴随着大风和强降水, 给局部地区的工农业生产、交通运输、通讯、电力等设施以及人们日常生活和生命财产造成严重的危害。临夏州是甘肃省特重冰雹灾区之一, 冰雹是影响临夏州农业生产的主要自然灾害。随着冰雹探测技术的不断提高, 对冰雹的触发机制、发生发展机理等理论研究有了新的突破[1]。目前, 很多气象工作者分别从其大气环流背景、数值模拟分析、微物理结构及卫星遥感和雷达回波特征等方面进行了研究, 并指出冰雹一般发生在有利的大气环流形势下, 如高空冷低压槽前型、低涡切变型、冷涡底部型及多波动气流的区域[2-4], 且冰雹云具有云顶温度低, 雷达回波尺度大、强度强, 中层雷达反射率在45 dBz以上、强反射梯度区外悬垂体伸展超过6 km, 存在有界弱回波区等特征[5-6]。但是对临夏州冰雹的研究相对滞后, 主要散见于甘肃大范围冰雹研究[7-8]资料中; 李荣庆等[9]分析了甘肃省冰雹分布特征, 利用回归分析对灾害进行初步评估; 马鸿青等[10]和孙继松等[11]研究了降雹的地形特点和分布特征, 初步揭示了地形对冰雹天气的影响作用; 司发梅等[12]通过对临夏州冰雹天气中尺度环流特征、雷达回波强度、水汽条件、不稳定条件及物理量特征进行了分析, 为冰雹预报提供了可靠的依据。这些研究对认识临夏州冰雹天气过程具有重要意义, 但对冰雹的气候特征及风险区划方面的研究基本处于空白。基于前人的研究工作和临夏州冰雹造成灾损的实际情形, 本文通过临夏州冰雹气候特征分析, 绘制冰雹灾害风险等级区划图, 建立临夏州冰雹综合防御措施体系, 并将其运用于气象防灾减灾和为农气象服务工作中, 为临夏州农业气象灾害防御工作提供参考依据。

1 资料说明临夏州(34°57'-36°12'N, 102°41'-103°40'E), 地处青藏高原和黄土高原的过渡地带, 地势受积石山、太子山山系影响, 呈西南部高、东北部低的倾斜盆地, 海拔高度在1 563~4 636 m之间, 总面积8 169 km2。境内地形复杂, 海拔相差悬殊, 具有大陆性、季风和山地气候的特点, 气候差别大, 生态环境复杂多样。

临夏州从北到南有永靖、东乡、临夏、广河、和政、康乐6个气象观测站, 至今已有46余年的气象观测资料。本文利用上述6站1968-2013年46 a的降雹气候资料, 依据气象观测规范规定的日期分界标准, 采用数理统计方法对降雹气候数据进行统计整理, 分析临夏州冰雹的气候特征。通过冰雹对农业造成的经济损失影响分析, 建立冰雹灾害风险指数评估模型[13], 确定临夏州冰雹灾害风险等级系数, 采用风险指数法、层次分析法[14-15]等数量化方法, 借助Arc- GIS软件进行栅格图层计算得到临夏州冰雹灾害风险等级区划图。

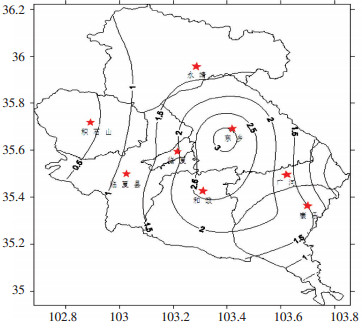

2 冰雹的气候特征 2.1 冰雹的空间分布特征根据图 1给出的临夏州1968-2013年46 a年平均降雹次数空间分布可知, 临夏州年平均降雹分布具有明显的地域特点, 自中部向西北和东南两侧减少, 中东部的东乡最多(3.3次), 南部的和政次多(2.6次), 北部的永靖最少(1.3次)。由此可见, 处于干旱山区降雹次数多, 川塬区较少, 初步验证了临夏州冰雹天气的发生主要受地形因素的影响。

|

图 1 1968—2013年临夏州年平均降雹次数空间分布图 (单位:次,红色星号代表临夏州行政区域范围内各县(市)政府所在地) Fig. 1 Spatial distribution of annul average hail times from 1968 to 2013 inLinxia (unit: times). The red asterisk represents the county (municipity)site of government in the administrative ragion of Linxia state. |

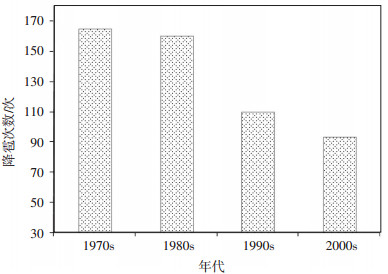

从图 2给出的1968-2013年临夏州降雹次数年代际分布可知, 临夏州各气象站46 a中共计降雹588次, 1970s共出现165次, 平均每年为16.5次; 1980s出现160次, 平均每年16.0次; 1990s出现110次, 平均每年11.0次; 2000s出现93次, 平均每年9.3次。从变化趋势来看, 年代际降雹频次是逐渐减少的。1970s、1980s年代是降雹的高峰期, 1990s到至今降雹相对较少。

|

图 2 1968—2013年临夏州降雹次数年代际分布 Fig. 2 Decadal distribution of hail times from 1968 to 2013 in Linxia. |

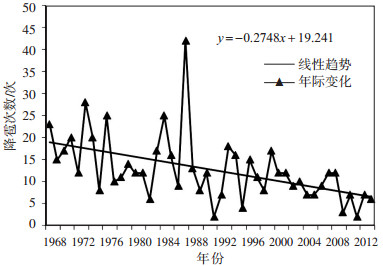

由图 3给出的1968-2013年临夏州降雹次数变化曲线和线性趋势分析可知, 降雹的年际变化显著, 降雹次数最多的是1987年, 为42次; 最少的是2011年, 为2次。从线性趋势上可以看出临夏州年降雹频次是趋于减少的, 每10 a减少2.7次, 且此倾向率通过α=0.01的显著性F检验。

|

图 3 1968—2013年临夏州降雹次数的年际变化和线性趋势 Fig. 3 Annual change and linear trend of hail number from 1968 to 2013 in Linxia. |

从表 1给出的临夏州降雹季节分布可知, 降雹季节特征变化显著, 春季开始出现冰雹, 秋季结束, 夏季降雹频次最大。从季节分布状况来看, 春季为1.8 d, 夏季3.5 d, 秋季最少为1.1 d。干旱山区的春、夏季降雹次数最多, 而川塬区的夏、秋季降雹次数最多。主要原因是干旱山区春、夏季气温回升快, 对流活动加强, 冷暖气流在该地区形成交汇, 暖气流被强烈抬升, 易形成冰雹天气; 川塬区的夏、秋季近地面气温高、高空盛行西北气流, 冷空气活动频繁, 使大气层结处于不稳定状态, 易降雹。

|

|

表 1 1968—2013年临夏州降雹季节分布(单位:次) Table 1 The seasonal distribution of hail times from 1968 to 2013 in Linxia (unit: times). |

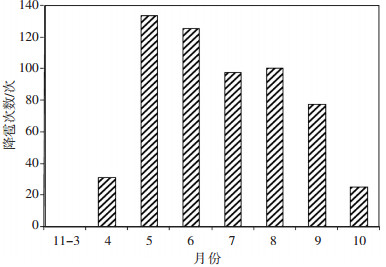

统计得出46 a来临夏州降雹最早出现在1968年4月2日的临夏市, 最晚结束在1975年10月23日的和政县。根据图 4给出的1968-2013年临夏州降雹次数的月际分布可见, 降雹的月际分布特征明显, 4-10月为降雹期, 雹期长达7个月; 从4月份开始降雹, 5月份达到降雹次数最高峰, 降雹总数为133次, 占降雹总数的22.6%, 平均每年降雹2.9 d; 随后呈逐月下降趋势, 主要降雹时段集中在5-6月, 占降雹总数的43.9%。究其原因, 主要是初夏少雨期, 近地面气温升高, 临夏州位于青藏暖高压前部, 高空盛行西北气流, 冷空气活动频繁, 使大气层结处于不稳定状态, 容易造成强烈的对流性天气, 产生冰雹。

|

图 4 1968—2013年临夏州降雹次数的月变化 Fig. 4 Monthly distribution of hail times from 1968 to 2013 in Linxia. |

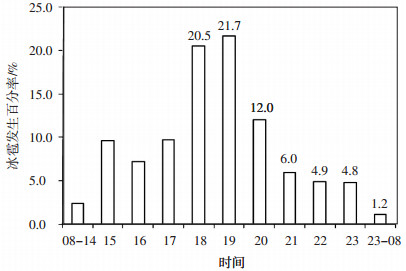

从图 5给出的临夏州1968-2013年一日中各时段冰雹发生的百分率可知, 降雹的日变化特征明显, 08-14时降雹发生频率为2.4%, 14时起降雹频率逐渐增加, 并于19时左右达到最大, 占冰雹总数的21.7%, 随后逐渐降低, 23时至次日08时, 发生降雹的频率仅为1.2%, 14-21时降雹发生频率达86.7%。即降雹发生的时段主要集中在午后至傍晚, 尤其是傍晚发生的频次最大。

|

图 5 临夏州1968—2013年降雹次数发生率的日变化 Fig. 5 The diurnal variation of occurrence frequency of hailstrom in linxia from 1968 to 2013. |

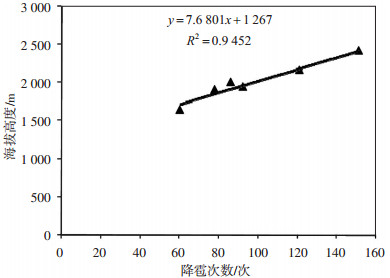

冰雹是在积云和强烈的空气形成对流运动过程中产生的。徐国强等[16]认为, 积云对流是大气受热不均造成密度水平差异而引起的小尺度局地热对流, 是一个极其复杂的过程。冰雹形成的主要原因是强烈而不均匀的上升气流、充足的水汽输送及对流层结不稳定, 在大坡度地形影响下, 上升气流在迎风坡受地形抬升作用显著, 容易产生强对流天气。由图 6给出的临夏州6个气象站降雹次数与海拔高度关系可知, 降雹次数与海拔高度基本上呈线性关系, 随着海拔高度的升高, 降雹发生的次数增多, 究其原因, 主要受地形抬升影响容易产生强对流有关。

|

图 6 临夏州降雹次数与海拔高度关系 Fig. 6 The relationship between hail frequency and altitude in Linxia. |

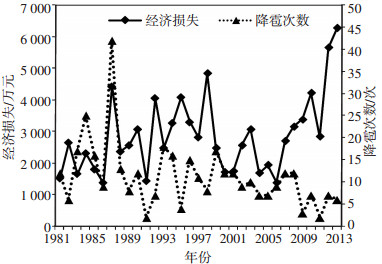

在临夏州各类气象灾害中, 以干旱、冰雹、低温冻害、大(暴)雨四类最多, 冰雹对农业造成的经济损失占气象灾害总损失的18%, 是临夏州主要气象灾害之一。据相关资料统计, 每年因冰雹造成农作物受灾面积多达8 400 hm2, 成灾面积3 600 hm2以上, 造成的经济损失占全州GDP的1%~2%。

根据图 7给出1981-2013年临夏州年降雹次数与经济损失关系曲线可知, 每年因降雹对农业造成的经济损失超过1 300万元, 2013年经济损失高达6 268万元。1980s初期降雹对农业造成的经济损失相对较轻, 1990s后期经济损失加重。从2006年开始降雹对农业造成的经济损失呈逐年增加的趋势, 尤其2012年以来, 造成的农业经济损失呈现剧增的态势。究其原因, 主要是近几年, 随着经济社会的快速发展, 承灾体的价值量与经济发展同向增长, 虽然降雹次数趋于减少, 但造成的经济损失趋于增加。

|

图 7 1981—2013年临夏州年降雹次数与灾损关系曲线图 Fig. 7 The relationship between hail number and disaster loss from 1981 to 2013 in Linxia |

临夏州冰雹灾害风险评价指标主要通过对致灾因子危险性H、孕灾环境敏感性E、承灾体易损性V、防灾减灾能力指数R等多种因子综合分析, 利用层次分析法建立冰雹灾害风险指数评估模型[13]如下:

| $ DRI = \left( {H{W_h}} \right)\left( {E{W_e}} \right)\left( {V{W_v}} \right)\left( {R{W_r}} \right)\left[ {0.1\left( {1 - \alpha } \right)R + \alpha } \right] $ | (1) |

| $ H = \sum {{W_{hk}}} {X_{hk}} $ | (2) |

| $ E = \sum {{W_{ek}}} {X_{ek}} $ | (3) |

| $ V = \sum {{W_{vk}}} {X_{vk}} $ | (4) |

| $ R = \sum {{W_{rk}}} {X_{xk}} $ | (5) |

其中, DRI表示灾害风险指数; Wh、We、Wv、Wr分别表示相应的权重系数, 权重大小依据各因子对冰雹灾害程度影响轻重, 致灾因子危险性主要从临夏州降雹发生的次数作为评价指标; 孕灾环境敏感性根据临夏州海拔高度与降雹次数的相关性作为评价指标; 承灾体易损性选择临夏州耕地面积比、人口密度和GDP作为评价指标; 防灾减灾能力选取临夏州人影高炮、火箭数量作为评价指标。通过对各指标之间进行两两对比, 判定各评价指标的相对优劣顺序, 建立评价指标的判断矩阵, 计算判断矩阵的最大特征值以及对应特征向量, 得出相应的权重系数Wh、We、Wv、Wr分别为0.4、0.2、0.2、0.2。Xk是指标k通过判断矩阵随机一致性指标检验量化后的数值, Wk为指标k所对应的特征向量归一化后的权重系数, 表示各指标对造成雹灾风险主要因子的相对重要性, a为常数, 用来描述防灾减灾能力对于减少总的DRI所起的作用。

3.3 冰雹灾害风险系数通过对致灾因子危险性、孕灾环境敏感性、承灾体易损性三个方面进行综合分析得到冰雹灾害风险系数。致灾因子危险性与降雹发生的次数呈正相关, 降雹次数越多, 过程强度越大, 造成的灾情越严重; 孕灾环境敏感性与地形密切相关, 降雹主要受地形因子影响, 上升气流在迎风坡受地形抬升作用显著, 容易产生强对流天气, 随着海拔高度的增加, 降雹次数也依此增多; 承灾体易损性与耕地面积比、人口密度和GDP相关, 冰雹对农业生产的影响最大, 农业种植密度大的区域易损性越高, 人口越密集, 冰雹造成的生命财产及社会经济损失越严重。表 2是通过冰雹对农业造成的灾害损失大小及灾害自身危险性, 确定的冰雹灾害风险等级并赋以相应权重系数。根据临夏州各(县)市冰雹造成灾害的损失状况, 乘以各风险等级所占面积百分率后进行累加, 得出冰雹灾害风险系数, 将风险系数值按从大到小进行排序来确定表 3各(县)市冰雹灾害风险等级系数排名。根据表 3可知, 积石山县的冰雹灾害风险系数最高, 则冰雹造成的灾害损失最大, 临夏市的冰雹灾害风险系数最低, 则造成的损失较小。

|

|

表 2 冰雹灾害风险等级对应权重系数表 Table 2 Weight coefficient table for different classes of the hail disaster risk. |

|

|

表 3 临夏州各(县)市冰雹灾害风险等级系数排名 Table 3 The risk grade coefficient ranking of hail disaster in the city (county) in Linxia. |

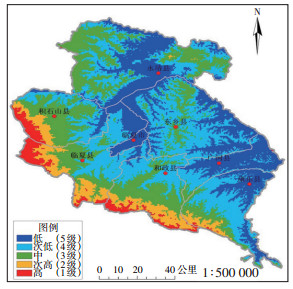

通过冰雹灾害风险指数评估模型的建立, 确定临夏州冰雹灾害风险等级系数, 通过ArcGIS软件, 利用空间分析工具和栅格计算器, 将致灾因子危险性、孕灾环境敏感性、承灾体易损性和防灾减灾能力因子分别按照各自的权重系数做栅格计算叠加[17-18], 绘制临夏州冰雹灾害风险等级区划图(图 8)。从中可见, 冰雹灾害的风险区划总体上与降雹的空间分布相对应, 从西南部到东北部、由高海拔向低海拔递减。积石山县、临夏县、康乐县西南大部区域, 和政县南部地区为冰雹灾害的高风险区; 东乡县大部区域, 积石山县大河家镇、石塬乡、居集乡一带, 临夏县麻尼寺沟乡、马集镇西南地区, 和政县罗家集乡、马家堡镇、新庄乡南部地区, 康乐县八松乡、鸣鹿乡、草滩乡西南大部地区为冰雹灾害的次高风险区; 永靖县沿黄河一带, 临夏市、广河县、康乐县东北部区域为冰雹灾害的低风险区。

|

图 8 临夏州冰雹灾害综合风险区划图 Fig. 8 The comprehensive risk zoning map of hail damage in Linxia |

根据民政部门提供的数据, 通过临夏州近5 a发生的22场次降雹造成灾害损失统计表明, 降雹区域与冰雹灾害风险区划中的高风险区和次高风险区有很好的对应关系。2013年8月31日17时25分, 积石山县、临夏县、和政县、东乡县、永靖县遭受冰雹袭击, 冰雹最大直径1.8 cm, 持续时间3~7 min, 造成1 846 hm2农作物受灾, 直接经济损失达3 091万元; 其中以积石山县的居集镇、和政县的罗家集乡遭受的冰雹灾害最为严重。2015年7月13日18时左右, 康乐县、和政县、临夏县、积石山县等4个县21个乡(镇)遭受冰雹袭击, 这些降雹区域主要位于风险区划图中的高风险区和次高风险区, 造成的灾害损失影响范围广、受灾面积大、经济损失严重。因此, 临夏州冰雹灾害风险等级区划具有较好的检验效果, 可以为防灾减灾体系建设、农业气象灾害防御工作提供一定的参考依据。

5 结论通过对临夏州冰雹气候特征的分析, 建立冰雹灾害风险指数评估模型, 绘制冰雹灾害综合风险区划图。主要结论如下:

(1) 临夏州年平均降雹次数分布具有明显的地域特点, 受地形因素影响, 干旱山区降雹次数多, 川塬区较少。冰雹的年代际变化显著, 1970s、1980s是降雹的高峰期, 1990s至今降雹相对较少。年降雹频次趋于减少, 每10 a减少2.7次。

(2) 临夏州降雹季节性变化显著, 春季开始出现冰雹, 秋季结束, 夏季降雹的频次最大; 降雹时段集中在5-6月, 5月是降雹的高峰期, 随后呈逐月下降趋势; 干旱山区的春、夏季降雹次数最多, 而川塬区的夏、秋季降雹次数最多。

(3) 临夏州冰雹的发生属于典型的午后型和傍晚型, 降雹的主要时段集中在14-21时, 从14时起降雹频次逐渐增加, 19时发生降雹的频次最大。降雹频次与海拔高度基本上呈线性关系, 随着海拔高度的升高, 降雹发生的次数增多。

(4) 临夏州年降雹次数趋于减少, 但对农业造成的经济损失呈增加的趋势。冰雹灾害的风险等级系数积石山县最大为0.37, 临夏市最小为0.07。

(5) 冰雹灾害的风险区划总体上与降雹的空间分布相对应, 从西南部到东北部、由高海拔向低海拔递减。积石山县、临夏县、康乐县西南大部区域, 和政县南部地区为冰雹灾害的高风险区; 永靖县沿黄河一带, 临夏市、广河县、康乐县东北部区域为冰雹灾害的低风险区。降雹区域与该风险区划具有很好的对应关系, 检验效果明显。

| [1] |

董安祥, 张强. 中国冰雹研究的新进展和主要科学问题[J]. 干旱气象, 2014, 22(3): 68-76. |

| [2] |

刘德祥, 白虎志, 董安祥, 等. 中国西北地区冰雹的气候特征及异常研究[J]. 高原气象, 2004, 23(6): 795-803. DOI:10.3321/j.issn:1000-0534.2004.06.009 |

| [3] |

丁瑞津, 董安祥, 李荣庆, 等. 甘肃省区域性冰雹的源地及移动路径[J]. 甘肃科学学报, 2006, 18(2): 52-53. DOI:10.3969/j.issn.1004-0366.2006.02.015 |

| [4] |

白肇华, 徐国昌, 孙学筠, 等. 中国西北天气[M]. 北京: 气象出版社, 1998.

|

| [5] |

郭江勇, 张强, 杨民, 等. 西北地区冰雹次数与拔海高度、气温的相关分析[J]. 干旱气象, 2005, 23(增刊): 1-4. |

| [6] |

刘彦忠, 康凤琴, 安林, 等. 再议青藏高原东北边缘及毗邻地区人工防雹消雹工作的意义[J]. 干旱气象, 2006, 24(4): 75-83. |

| [7] |

赵红岩, 宁惠芳, 徐金芳, 等. 西北地区冰雹时空分布特征[J]. 干旱气象, 2005, 23(4): 37-40. DOI:10.3969/j.issn.1006-7639.2005.04.007 |

| [8] |

张定全, 张玲. 甘肃中部地区冰雹灾害分析及防御[J]. 干旱气象, 2011, 29(2): 246-250. DOI:10.3969/j.issn.1006-7639.2011.02.020 |

| [9] |

李荣庆, 李宗义, 程瑛, 等. 甘肃省冰雹分布特征及灾害分析[J]. 干旱气象, 2007, 25(增刊): 8-10. |

| [10] |

马鸿青, 于雷, 司丽丽, 等. 保定地区冰雹的气候及物理量参数特征[J]. 干旱气象, 2014(4): 616-621. |

| [11] |

孙继松, 石增云, 王令, 等. 地形对夏季冰雹事件时空分布的影响研究[J]. 气候与环境研究, 2006, 11(1): 76-84. |

| [12] |

司发梅. 甘肃省临夏州4.15短历时强冰雹天气过程分析[J]. 北京农业, 2015, 5(下旬刊): 139-140. |

| [13] |

罗培. GIS支持下的气象灾害风险评估模型-以重庆地区冰雹灾害为例[J]. 自然灾害学报, 2007, 16(1): 38-44. DOI:10.3969/j.issn.1004-4574.2007.01.008 |

| [14] |

刘德才. 对新疆冰雹灾害及其区划若干问题的认识[J]. 干旱区研究, 1994, 11(4): 63-69. |

| [15] |

吴焕萍, 罗兵, 王维国, 等. GIS技术在决策气象服务系统建设中的应用[J]. 气象应用学报, 2008, 19(3): 380-383. |

| [16] |

徐国强, 薛纪善. 中国夏季模式降水方案的应用分析研究[J]. 干旱气象, 2003, 30(4): 6-11. |

| [17] |

杜娟, 殷坤龙, 陈丽霞. 基于GIS的巴东县新城区滑坡灾害危险性区划[J]. 自然灾害学报, 2011, 20(1): 149-155. |

| [18] |

苏军锋, 肖志强, 魏邦宪, 等. 基于GIS的甘肃省陇南市暴雨灾害风险区划[J]. 干旱气象, 2012, 30(4): 650-655. |

2016, Vol. 35

2016, Vol. 35