2. 厦门市防雷中心, 厦门 361012;

3. 福建省海峡气象科学研究所, 福州 350001

2. Xiamen Lightning Protection Center, Xiamen 361012;

3. Fujian straits meteorological institute, Fuzhou 350001

闪电定位系统的建立为更好地进行闪电研究提供了基础, 观测资料中的时间、经度、纬度、幅值和陡度参数, 可使研究人员从宏观上了解某一区域闪电的物理环境。闪电的时空特征可用于不同区域或不同时段闪电易发程度的比较、分析和预测, 幅值特征则多用来为建筑物防雷类别的确定、雷电灾害风险评估和防雷工程设计施工提供参考。受雷电流幅值区间间隔选取的影响, 雷电流幅值累计概率特征只能在一定程度上反映闪电的强弱程度, 较为笼统。因此, 习惯上在描述某一区域的雷电灾害危险性时, 更多的是以时空特征为主, 即以单位时间或单位面积内闪电的发生次数为主要衡量指标。而实际中, 在闪电发生次数相同的情况下, 不同强度的闪电可能造成的损失是不同的。为此, 首先需要建立闪电强度的概念。

目前, 对于雷电流幅值的研究已有很多。国际上, Anderson等[1]根据磁钢棒法测得的388组数据进行分析, 提出了雷电流幅值的累计概率分布公式。国内近些年也开展了类似研究, 山东[2]、北京[3]、云南[4]、福建[5]和河北[6]等地根据闪电定位监测数据得出当地雷电流幅值分布特征。孙萍[7]、陈家宏等[8]通过对雷电流幅值的多年统计分析, 进一步探讨了雷电流幅值累计概率表达式及其对高压输电线路绕击跳闸率的影响。上述研究主要以分析雷电流幅值为主, 而缺少对雷电流陡度的研究, 且未将将雷电流幅值和陡度结合在一起进行探讨。在雷电灾害事故调查、雷电预警信息发布等实际应用中, 常需要对闪电强度进行描述, 仅给出具体的数值难以让人有直观确切的概念, 因此对闪电强度进行定性度量是必要的。本文在综合考虑雷电流幅值和陡度的基础上引入闪电强度概念, 并通过分析福建省多年地闪监测数据统计特征建立了闪电强度的等级划分模型, 通过较简便的计算将闪电强度定性地划分为四个等级, 以期为雷电预警预报信息发布、雷电灾害调查和雷击风险评估等业务和相关决策服务提供更加直观参考依据。

1 资料与方法 1.1 资料选取2007-2011年福建省闪电定位监测数据进行研究。全省共布设9个闪电探测子站, 能够覆盖福建全省及台湾海峡的地闪活动。采用中国科学院空间科学与应用研究中心研制的ADTD闪电定位监测系统, 各子站探测范围250 km, 按150 km左右基线距离以及一定的几何形状组成探测站网, 探测效率高于85%, 能够提供时间、经度、纬度、电流强度和电流陡度等参数。受闪电定位算法、数据传输和电磁干扰等因素的影响, 部分监测数据在读取和写入时可能会存在一定程度的失真, 主要表现在幅值或陡度出现0值的情况, 本文将这部分数据剔除。监测数据的一条数据仅代表一次回击, 而一次闪电过程包含多次回击, 为了避免上述概念的混淆, 同时也为了符合习惯用法, 本文所称闪电强度均表示一次回击的强度。

1.2 方法 1.2.1 指标的选取防雷装置地上某高度的电位由电阻电压降和电感电压降组成, 其计算公式为[9]:

| $ U = {U_R} + {U_L} = I \cdot {R_i} + L \cdot h \cdot {\text{d}}i{\text{/d}}t $ | (1) |

其中, U为地上高度h处的电位; UR为雷电流流过防雷装置时接地装置上的电阻电压降; UL为雷电流流过防雷装置时接地装置上的电感电压降; I为雷电流幅值, 其大小反映了云中或地中累积电荷的多少或能量释放的强弱程度, 由其产生的机械力效应、热效应、冲击波效应和静电感应是造成生命财产损害的主要形式, 幅值越大, 说明雷电流的能量越高, 对生命体和财产构成的威胁也就越大; Ri为接地装置的冲击接地电阻; L为引下线的单位电感长度; h为防雷装置地上高度; di/dt为雷电流陡度, 是指在时间间隔(t2-t1)内雷电流的平均变化率, 即用该时间间隔的起点电流与末尾电流之差[i(t2)-i (t1)]除以时间间隔(t2-t1), di/dt越大说明雷电流的变化越快, 产生的电磁效应越明显, 对于电子电器设施造成危害的几率也就越大。从式(1)可知, I和di/dt分别是决定电阻电压降和电感电压降大小的2个重要参数。因此, 本文在评价闪电强度时, 选取了I和di/dt两个指标。

1.2.2 标准化处理在对I和di/dt的统计分布特征进行分析时, 为更加直观的反映统计量的特征, 同时避免应用区间划分法时受区间间隔大小的影响, 本文应用百分位法[10]进行分析, 其定义为:如果将一组数据从小到大排序, 并计算相应的累计百分位, 则某一百分位所对应数据的值就称为这一百分位的百分位数。在对闪电强度进行等级划分时, 为将I和di/dt统一量纲, 采用离差标准化方法[11]对数据进行处理, 其标准化公式为:

| $ {f_0} = \frac{{f - {f_{\min }}}}{{{f_{\max }} - {f_{\min }}}} \times 100\% $ | (2) |

其中, ${f_0}$为标准化处理结果; ${f}$为需要处理的数据; ${{f_{\max }}}$为数据样本的最大值; ${{f_{\min }}}$为数据样本的最小值。

1.2.3 模型的建立为方便业务应用, 采用加权求和法[12]建立模型。加权求和法是整合评价结果常用的一种手段, 根据各项指标的相对重要性, 分别赋予一个权系数, 使重要程度不同的评价指标转变为大致相同, 然后累加其评价结果得出总分值。按照本文所采用的指标数量, 计算评价对象的评价值, 公式如下:

| $ L = {A_1}{I_0} + {A_2}{\text{d}}i{\text{/d}}{t_0} $ | (3) |

其中, L为评价对象的评价值, 本文指闪电强度指数; I0和di/dt0为评价指标, 本文指I和di/dt的标准化结果; A1, A2为评价指标的权重, 且A1+A2=1。

2 I和di/dt的统计分析 2.1 闪电概况首先对2007-2011年福建省辖区内的闪电总次数、正闪、负闪以及相应的I和di/dt做逐年平均统计, 其中I和di/dt采用绝对值。表 1给出样本年份闪电的统计结果, 从中可见:(1)2007-2011年平均每年发生闪电约为30万次, 年平均雷击大地密度约为2.5次·km2 (以福建省面积1.214×105 km2计), 个别年份闪电发生次数仍存在较大差异; (2) I的年际变化略明显, 平均值约为11.4 kA; di/dt的年际变化相对平稳, 平均值约为8.9 kA·μs-1; (3)平均来看, 负闪次数远远多于正闪, 约占全部闪电的97.4%, 正闪次数仅占全部闪电的2.6%;(4)正闪幅值约为负闪幅值的2.4倍, 正闪陡度与负闪陡度量级基本相当, 比较接近。

|

|

表 1 福建省2007—2011年闪电统计结果 Table 1 The statistical results of lightning in Fujian province from 2007 to 2011 |

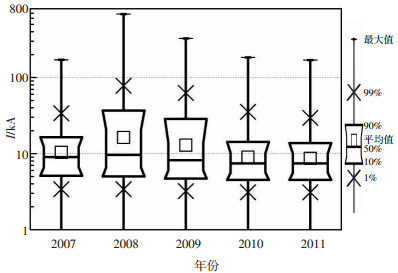

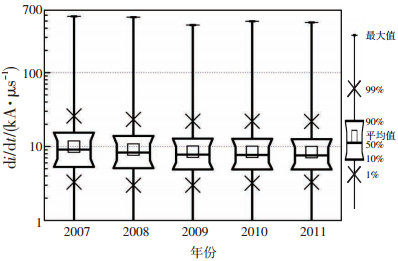

图 1为2007-2011年I的逐年统计特征分布图, 从中可见:(1)连续5年I的99%分位点值最大不超过80 kA, 其中2008年最大, 接近80 kA, 2007年最小, 略大于20 kA, 平均不足50 kA; (2)从90%、50%和10%分位点的位置看, 2007、2010和2011年三年的数据分布比较对称, 2008和2009两年的数据重心向高值方向偏移, 50%分位点均小于平均值, 且基本保持在7~10 kA之间; (3)25%、10%和1%分位点逐年变化不大, 分别在6 kA、5 kA和3 kA左右。

|

图 1 2007-2011年I的逐年统计特征(其中"-"表示最大值, 上下两"X"分别表示99%和1%分位点, "□"表示平均值, 方框中上下两端横线分别表示90%和10%分位点, 中间横线表示50%分位点) Fig. 1 The statistical characteristics of I from 2007 to 2011.("-" represents maximum value, upper and lower two "X" represent 99% quantile and 1% quantile, respectively. "□" represents average value, the lines on top and bottom of the box represent 90% and 10% quantile, respectively, the middle lines in the box represent 50% quantile). |

图 2为2007-2011年di/dt的逐年统计特征分布图, 从中可见, di/dt数据逐年分布比较相似, 各分位数变化不大。其中, 99%、50%、25%、10%和1%分位数分别在在20~30 kA·μs-1、7~9 kA·μs-1、6~7 kA·μs-1、5~6 kA·μs-1和3 kA·μs-1左右变化, 90%分位数在12 kA·μs-1附近, 75%分位数略大于10 kA·μs-1。

|

图 2 2007—2011年di/dt的逐年统计特征 Fig. 2 The statistical characteristics of di/dt from 2007 to 2011. |

统计学中常用百分位数法对要素进行等级划分, 百分位数法用于描述一组数据某一百分位置的水平, 可全面描述一组数值的分布特征, 对于闪电这一事件, 在进行数据归类时, 主要依据以下事实:(1)在概率论中把概率很接近于0(即在大量重复试验中出现的频率非常低)的事件称为小概率事件, 一般多采用0.01或0.05两个值, 即事件发生的概率在0.01以下或0.05以下的事件称为小概率事件, 这两个值称为小概率标准, 实际应用中不同的场合有不同的标准。从图 1、图 2中可知, 概率在0.01以下的事件基本能够涵盖I和di/dt数据的极大值, 因此将99%分位数作为极大值的阈值点是较合适的。(2)研究表明, I遵循对数正态分布[13-15], 大幅值雷电发生次数虽然很少, 但对数据序列的整体分布影响较大, 在不考虑这些极值的情况下, 绝大多数样本集中在一个"正常值"范围, 所谓"正常值"不是指监测数据本身是否正确, 而是指能够使样本遵循正态分布的数据。从图 1、图 2分析可知, I和di/dt两个统计对象的样本重心均集中在10%和90%分位数之间, 数据的变化范围平均在5~30之间, 这一范围在实际中也比较符合关于中等强度闪电的概念。(3)对于一些I的极小值, 部分学者认为可能是云闪或有其不合理之处[16-18], 从可能产生的风险角度来看, 也缺少比较直观的认识, 且10%分位数以下的闪电其I相差很小, 因此本文将10%分位数以下的闪电划分为一个区间。同理, di/dt亦如此。

综上, 本文对I和di/dt两个参数统一采用99%、90%和10%三个分位点进行区间划分, 为使划分结果更加接近逐年平均水平, 最终取两参数分位点的逐年平均值作为区间划分的阈值点。表 2给出样本统计年份I和di/dt的各分位点值及平均值, 从中可见, 各分位点相差较为明显, 区分度较强, 对于I和di/dt的99%和10%分位点在量级上也比较符合实际中关于闪电很强和很弱的直观认识, 在10%与1%分位点的值接近, 区分度很弱, 因此不宜将1%分位点单独作为区间划分的阈值点。

|

|

表 2 I和di/dt的99%、90%、10%和1%分位数情况 Table 2 The quantiles of 99%、90%、10% and 1% about I and di/dt. |

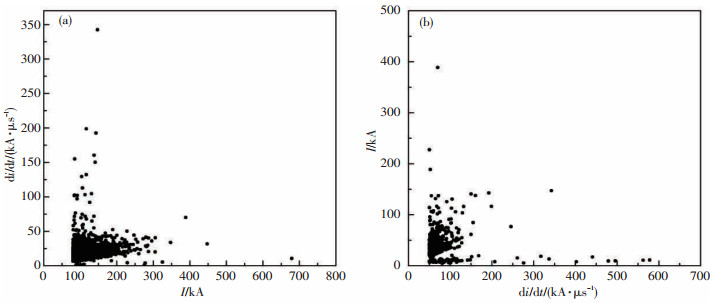

Crouch[19]和王巨丰等[20]研究表明, 由I和di/dt所引发的雷击事故频率相当。由图 1、图 2可知, 幅值量级极少大于80 kA, 陡度量级极少大于30 kA·μs-1, 挑选出2007- 2011年I大于80 kA和di/dt大于30 kA·μs-1的全部记录, 将幅值和陡度组成数据对, 分别绘制散点图。图 3给出极强闪电I与di/dt的相关性, 从中可见, I与di/dt相关性不明显, 存在很大的随机性。I在80 kA以上的闪电可能产生较大的陡度, 也可能产生较小的陡度(图 3a); di/dt在30 kA·μs-1以上的闪电也具有类似的特征, 可能具有较大的幅值, 也可能具有较小的幅值(图 3b), 且二者数量相当。综上分析, 在确定I与di/dt两个因子对闪电强度指标的贡献时, 按各占50%考虑。

3.3 等级划分结果首先,对I与di/dt进行标准化处理。考虑到闪电极性对本文分析没有影响,为方便起见,所有数据均采用绝对值。受观测水平限制,一些I与di/dt的最大值和最小值可能会存在误差,存在不确定性,目前仍无法断定这些雷电是否真实发生。为了使处理结果 更加接近实际情况, 本文采用I与di/dt的99%、1%分位点的逐年平均分别代替样本最大值和最小值, 将两参数分别代入公式(2), 求得I与di/dt标准化结果如下:

|

图 3 极强闪电I与di/dt的相关性 Fig. 3 The correlation between I and di/dt of extremely strong lightning |

| $ {I_0} = \frac{{I - {I_{1\% }}}}{{{I_{99\% }} - {I_{1\% }}}} \times 100\% $ | (4) |

| $ di{\text{/}}d{t_0} = \frac{{di{\text{/}}dt - di{\text{/}}d{t_{1\% }}}}{{di{\text{/}}d{t_{99\% }} - di{\text{/}}d{t_{1\% }}}} \times 100\% $ | (5) |

其中, I0和di/dt0分别为I与di/dt标准化结果; I99%和di/dt99%分别表示I与di/dt 99%分位点值; I1%和di/dt1%分别表示I与di/dt的1%分位点值。

依据上述分析, 按照加权求和法建立以闪电强度为评价对象, 以I与di/dt两个参数为评价指标的评价模型。将公式(4)和(5)代入公式(3), 最终得出闪电强度指数的计算公式:

| $ L = {A_1} \times \frac{{I - {I_{1\% }}}}{{{I_{99\% }} - {I_{1\% }}}} + {A_2} \times \frac{{di{\text{/}}dt - di{\text{/}}d{t_{1\% }}}}{{di{\text{/}}d{t_{99\% }} - di{\text{/}}d{t_{1\% }}}} $ | (6) |

由3.2节分析可知, I与di/dt两指标所占权重A1、A2均为0.5。将A1、A2、I99%、I1%、S99%、S1%代入公式(6), 最终得出福建省闪电强度指数的计算结果为:

| $ L = \frac{I}{{89.2}} + \frac{{{\text{d}}i{\text{/d}}t}}{{39.6}} - 0.115 $ | (7) |

进一步, 按照公式(7)计算出99%、90%和10%三个分位数的闪电强度指数, 分别为1, 0.471和0.065, 以此作为福建省闪电强度等级划分的阈值分割点。表 3给出福建省闪电强度等级的划分区间, 由高到低将闪电强度划分为四个等级, 分别为极强、强、中等和弱。

|

|

表 3 福建省闪电强度等级区间 Table 3 Strength grade range of lightning intensity in Fujian province. |

(1) 将雷电流幅值I与雷电流陡度di/dt这2个指标融合在一起, 提出了闪电强度的概念, 并在分析I与di/dt统计分布特征的基础上, 采取了标准化后加权求和的方式构建了单次闪电的等级划分模型, 最终将福建省闪电强度定性地划分为极强、强、中等和弱四个量级。

(2) 福建省闪电强度指数的计算公式中, 常量及在闪电强度等级划分时所选取的99%、90%和10%三个概率点, 均是在统计分析福建省5 a闪电观测数据的基础上得出的, 其结果可以作为福建省闪电强度划分的指标依据。但受地理环境、监测数据年代序列长短和监测仪器的影响, 不同地区存在差异, 因此公式仍有一定的局限性。实际应用时, 不同地区可根据当地不同年代序列的闪电监测数据对2个常量进行调整, 各分位点也应按数据的统计特征进行选取。

| [1] |

Anderson R B, Eriksson A J. Lightning parameters for engineering application[J]. Electra, 1980(69): 65-102. |

| [2] |

冯桂力, 陈文选, 刘诗军, 等. 山东地区闪电特征分析[J]. 应用气象学报, 2002, 13(3): 347-355. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2002.03.010 |

| [3] |

张阳, 张义军, 孟青, 等. 北京地区正地闪时间分布及波形特征[J]. 应用气象学报, 2010, 21(4): 442-449. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2010.04.007 |

| [4] |

姜勇, 李鹏. 云南地区雷电流幅值初步探究[J]. 电瓷避雷器, 2014, 6(262): 61-71. |

| [5] |

傅智为, 邹林, 吴虹, 等. 基于雷电定位系统的福建电网雷电流幅值累积概率分布[J]. 电力与电工, 2013, 33(2): 1-4. |

| [6] |

吴孟恒, 田艳婷, 崔海华, 等. 2003-2008年河北省雷电灾害特征统计分析[J]. 自然灾害学报, 2010, 19(1): 21-25. |

| [7] |

孙萍. 220V新杭线雷电流幅值实测结果的统计分析[J]. 中国电力, 2000, 33(3): 72-75. DOI:10.3969/j.issn.1004-9649.2000.03.021 |

| [8] |

陈家宏, 童雪芳, 谷山强, 等. 雷电定位系统测量的雷电流幅值分布特征[J]. 高电压技术, 2008, 34(3): 1893-1897. |

| [9] |

建筑物防雷设计规范(GB50057-2010)[S].北京: 中国计划出版社, 2011: 115-116

|

| [10] |

李建, 宇如聪, 孙溦. 中国大陆地区小时极端降水阈值的计算与分析[J]. 暴雨灾害, 2013, 32(3): 11-16. |

| [11] |

罗积玉, 邢瑛. 经济统计分析方法及预测[M]. 北京: 清华大学出版社, 1987: 87-95.

|

| [12] |

董鹏捷, 吴正华. 北京2008年奥运期间冰雹灾害风险评估模型研究[J]. 暴雨灾害, 2008, 27(2): 105-108. |

| [13] |

Hegde V, Kumar U. Studies on characteristics of lightning generated currents in an interconnected lightning protection system[J]. Journal of Electrostatics, 2009, 67(4): 590-596. DOI:10.1016/j.elstat.2008.12.005 |

| [14] |

Diendorfer G, Pichler H, Mair M. Some parameters of negative upward-initiated lightning to the Gaisberg tower (2000-2007)[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2009, 51(3): 443-452. DOI:10.1109/TEMC.2009.2021616 |

| [15] |

Cummins K L, Murphy M J, Barbo E A, et al. A combined TOA/MDF technology upgrade of the U S[J]. National Lightning Detection Network J Geophys Res, 1998, 103(D8): 9035-9044. |

| [16] |

杨仲江, 江珂, 曹洪亮, 等. 基于inpolygon的区域外闪电剔除方法研究[J]. 灾害学, 2014, 3(29): 72-76. |

| [17] |

禹继, 杨仲江, 陈绿文, 等. 粤港澳闪电定位系统探测效率及精确度评估[J]. 高原气象, 2015, 34(33): 863-869. |

| [18] |

程辉, 王颖波, 刘隽, 等. 基于正态分布拟合与检验的闪电定位资料控制[J]. 气象科学, 2015, 35(2): 195-198. |

| [19] |

Crouch K E.Calibration test on magnetic tape lightning current detector[R]. USA: NASA Contractor Report, 1980

|

| [20] |

王巨丰, 齐冲, 车诒颖, 等. 雷电流最大陡度及幅值的频率分布[J]. 中国电机工程学报, 2007, 27(3): 106-109. DOI:10.3321/j.issn:0258-8013.2007.03.020 |

2016, Vol. 35

2016, Vol. 35