2. 中国气象局武汉暴雨研究所, 武汉 430205

2. Institute of Rainstorm, CMA, Wuhan 430205

济宁地区位于鲁西南,是山东首场暴雨的易发区,且最大日雨量和小时雨量较大[1],降水量级和落区预报较难准确把握。春季正值该地区冬小麦生长的关键期,持续暴雨或者强度较大的暴雨天气会造成小麦严重减产,对农业生产造成较大影响[2], 是春季气象预报和服务工作的重点和难点。杨晓霞等[3]分析2003年山东春季大暴雨成因中指出,山东春季暴雨与夏季暴雨的主要区别在于春季暴雨发生时副热带高压(以下简称副高)较弱,西风带系统起主导作用。王西磊等[4]通过分析山东2009年5月春季暴雨过程指出,500 hPa低槽、中低空切变和地面气旋是春季暴雨的主要系统,850 hPa以下和边界层的水汽辐合对春季暴雨的产生有重要贡献。鲁坦等[5]研究河南春季暴雨特征指出,春季暴雨大多以非稳定性降水为主,对流性、混合性降水明显比夏秋季偏多。目前对鲁南暴雨的研究主要集中在夏季暴雨个例诊断分析[6-7],而针对春季暴雨的气候特征、发展规律等研究较少。杨学斌[8]研究山东春季暴雨气候特征指出,山东春季暴雨主要出现在山东南部,由西南向东北递减,其中鲁中山区局部站点无春季暴雨出现。周雪松等[9]研究认为,鲁南春季暴雨有夜间增强的趋势,且鲁南暴雨需要更强的水汽。黄玉芳[10]统计菏泽近50 a暴雨特征指出,2003年以后春季暴雨的初发日期开始明显偏早。吴翠红等[11]、邹海波等[12],建立了暴雨概念模型来诠释暴雨的发展规律,有效地提高了暴雨的预报准确率,但是由于不同地区的暴雨特征不同,故应该建立不同的暴雨模型,研究不同的暴雨预报方法。本文通过对济宁地区45 a春季暴雨个例进行分析,研究该地区春季暴雨的时空分布特征,归纳春季暴雨发生时的天气尺度环流特征,并建立此类天气的物理概念模型,以期提高该地区春季暴雨的预报准确率。

1 资料和方法研究选取济宁地区11个国家级气象观测站1970—2014年共45 a逐日降水资料,资料分布均匀,其分析结果可以代表济宁地区的降水特征。选取20—20时为暴雨统计时段,定义只有1个观测站日降雨量超过50 mm为局地暴雨、2或3个观测站日降雨量超过50 mm则为区域性暴雨、4个及以上观测站日降雨量超过50 mm则为大范围暴雨;定义在1个观测站日内济宁11个国家级观测站中若有一个站出现暴雨则记录为一次暴雨过程,该日则为暴雨日。季节划分以3—5月为春季,6—8月为夏季,9—11月为秋季,12月—次年2月为冬季。

大气环流资料主要使用1970—2014年NCEP再分析逐日平均资料,资料的空间分辨率为2.5°×2.5°,要素包括位势高度、垂直速度、风向风速、水汽通量等。

2 济宁地区春季暴雨的气候特征根据上文对暴雨分类的定义统计得出,济宁地区1970—2014年共出现春季暴雨过程34次,其中局地性暴雨14次,区域性暴雨9次,大范围暴雨11次。

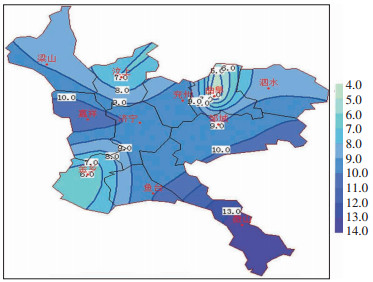

2.1 春季暴雨日数空间分布特征图 1为1970—2014年济宁地区春季暴雨日数空间分布,从中可见,济宁地区出现春季暴雨最多的区域位于济宁东南部和中西部,其中微山县春季暴雨日数最多,为13 d,其次是嘉祥县,为11 d;地处东北部的曲阜市暴雨日数最少,仅为4 d,西南部的金乡县也较少,为6 d,值得注意的是,济宁东部的暴雨日数最大值与最小值相差10 d。济宁地处鲁西南,并且其县区南北纬度跨度较大,在春季,南部微山县多受南方暖性天气系统影响,易出现局地性暴雨,而北部县区多受西风带系统影响,降水性质比较稳定,济宁地区春季暴雨空间分布差异较大的原因正是由于这种地理的差异性造成的。

|

图 1 1970—2014年济宁地区春季暴雨日数空间分布图(单位: d) Fig. 1 Regional distribution of rainstorm days in spring in Jining area during 1970-2014 (unit: d). |

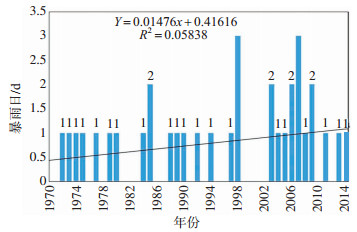

图 2为1970—2014年济宁地区34个春季暴雨日的年分布情况,从中可见,45 a中济宁地区有19 a春季没有出现暴雨,年均春季暴雨次数为0.75次,从线性趋势可知,春季暴雨是一个缓慢增多的过程,特别是2003年开始之后春季暴雨发生的频次明显增多,15 a内出现了15次暴雨,占总次数的44%。

|

图 2 1970—2014年济宁地区34个春季暴雨日的年分布(斜线表示春季暴雨日的变化趋势) Fig. 2 Annual distribution of 34 spring rainstorm days in Jining during 1970-2014 (slash for the change trend of spring rainstorms). |

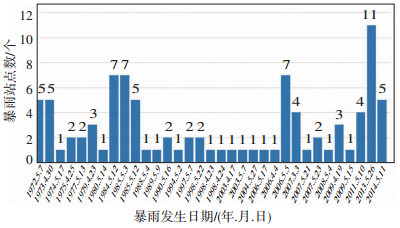

45 a中济宁地区共有95个站点出现春季暴雨,占全年暴雨总站点的8.0%。图 3为1970—2014济宁地区34个春季暴雨日的暴雨站点数分布,以暴雨日的暴雨站点数的多寡来代表暴雨强度,从中可见,济宁地区春季暴雨强度不是很强,全市11个国家级观测站中,暴雨日站点数一般在2~5个,平均为2.8个,仅2013年5月26日的暴雨强度最大,该日全市11个国家级观测站均出现暴雨(多数站点降水量级超过100 mm)。暴雨出现的月份来看,3月份春季暴雨有1次,4月份有8次,5月份有25次,即绝大多数春季暴雨出现在5月份,而最早的一次春季暴雨发生在3月3日。

|

图 3 1970—2014年济宁地区34个春季暴雨日的暴雨站点数分布 Fig. 3 The number of storm stations of 34 spring rainstorm days in Jining during 1970-2014. |

利用NCEP再分析资料,针对济宁地区34个春季暴雨日,进行了环流特征分析,根据分析结果,分别就海平面气压场、850 hPa高度场、500 hPa高度场、200 hPa高度场以及水汽来源特征方面做了天气分型。

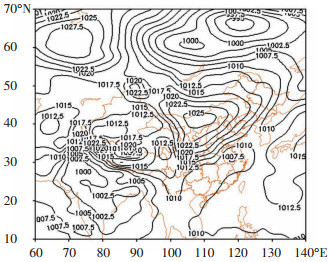

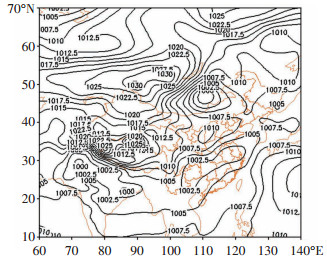

3.1 海平面气压场系统分型通过分析34个春季暴雨日的日平均海平面气压场得到,暴雨发生时贝加尔湖附近均有较强的高压存在,另外,暴雨发生时山东南部有倒槽发展的个例有29个,占个例总数的85%。34个春季暴雨日中海平面气压场最大的不同点在于内蒙至东北一带气压场的不同,按内蒙至东北一带有、无低压区存在,可分为两种类型。

3.1.1 蒙古至东北无低压区统计得出暴雨发生时蒙古至东北一带无低压区存在的个例有15个,占总数的44%。图 4为1977年5月13日平均海平面气压场,选取此个例为春季暴雨中蒙古至东北地区无低压区存在的个例代表,分析可知,这种类型的暴雨过程冷空气势力较强,冷空气中心位置比较偏南,济宁地区的降水主要是在地面冷锋的影响下发生的,统计得出这种地面形势一般只能产生局地性暴雨或者区域性暴雨。

|

图 4 1977年5月13日平均海平面气压场(单位: hPa) Fig. 4 Daily average sea level pressure field on May 13, 1977 (unit: gpm). |

暴雨发生时蒙古至东北一带有低压区存在的个例有17个,占总数的50%。图 5为2011年5月10日平均的海平面气压场,选取此个例为春季暴雨中蒙古至东北地区有低压区存在的个例代表。分析可知,这种类型的暴雨发生时冷高压中心位置偏北,地面无明显西北方向的冷空气影响。统计得出,春季大范围暴雨多数是在这种形势下发生的。

|

图 5 2011年5月10日平均海平面气压场(单位: hPa) Fig. 5 Daily average sea level pressure field on May 10, 2011(unit: hPa). |

由于低涡经常沿暖切变线活动,二者互相依存且相互转化,故二者可划为一类。统计得到暴雨发生时850 hPa高度层的影响系统有低涡暖切变线和冷切变线两种类型。

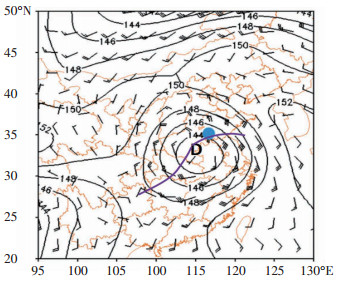

3.2.1 低涡暖切变线型850 hPa出现暖切变线的春季暴雨个例有22个,占春季暴雨个例总数的64.7%,其中切变线上有低涡生成或低涡沿切变线移出的个例有13个,占春季暴雨个例总数的38%。

选取1990年5月16日暴雨过程为低涡暖切变线暴雨个例代表,图 6给出该日平均的850 hPa风场和位势高度场,分析得出,济宁地区出现低涡切变线春季暴雨时,山东南部有较强的低涡生成,低涡中心有较强的气旋式风切变,850 hPa西南风急流很强,风速往往大于12 m·s-1,济宁(116°E,35°N)处于急流轴的左前方,低涡的东北象限,与此同时四川盆地至山东地区有纬向切变线发展并维持。低涡的生成与发展一般有两种情况,一种为低涡在西南地区生成后沿切变线向东北移动影响济宁地区,第二种情况为在西南急流左侧的切变线上,随低槽的发展,在山东西南部生成低涡。无论是哪种情况,当暴雨发生时,济宁地区处于低涡降水的东北象限,且低涡移动过程中,长时间影响济宁地区。总之,急流轴的位置以及低涡暖切变线的位置决定了暴雨落区。

|

图 6 1990年5月16日平均的850 hPa风场(箭矢)和位势高度场(单位: dagpm,“D”表示低涡,曲线为切变线,蓝色圆点处为济宁地区,下同) Fig. 6 850 hPa daily average wind field (arrow) and geopotential height field (unit:dagpm) on May 16, 1990" (D"represents vortex, curve represents shear line, and blue dot represents Jining. The same below). |

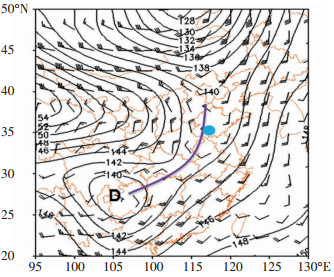

850 hPa高度层出现冷切变线的春季暴雨个例有12个,占春季暴雨个例总数的35%。

图 7为1980年5月14日暴雨过程850 hPa风场,选取此个例为冷切变线暴雨个例代表,分析得出,济宁地区出现冷切变线暴雨时,冷空气路径一般有两条,一是东北冷涡后部的北路冷空气,二是随西风槽东移的西北路冷空气。槽区加深发展或者东移的过程中,冷空气与西南风急流交汇,由于冷空气势力较强,850 hPa鲁西南上空有冷切变线形成,造成济宁地区的降水,切变线形成的位置决定了降水落区。由于冷切变线移速较快,并且降水强度受低层能量积蓄影响较大,这种类型的降水形成的暴雨范围较小,多数为局地暴雨或区域性暴雨。

|

图 7 1980年5月14日平均的850 hPa风场(箭矢)和位势高度场(单位: dagpm) Fig. 7 850 hPa daily average wind field (arrow) and geopotential height field (unit: dagpm) on May 14, 1980. |

春季暴雨发生时,500 hPa环流系统主要可以分为两槽一脊和东高西低两种类型。

3.3.1 两槽一脊型春季暴雨发生时,500 hPa出现两槽一脊型的环流形势个例(图略)有14个,占春季暴雨总数的41%。该类型暴雨过程发生时,巴尔干湖和贝加尔湖之间为宽广的高压脊,新疆西部和东北地区分别有一个槽区,多数个例表明,随着系统的发展,一般会有东北冷涡形成,冷涡的底部可与南支槽合并,形成比较深厚的大槽。副高的位置大多数时候处于15°—20°N之间的区域,其北边缘多位于南海的北部,120°E副高脊线的位置一般处于20°—25°N之间,有时能够北抬至25°N以北的地区。另外,南支槽是春季暴雨发生时较重要的系统,在春季暴雨发生前,南支槽往往比较深厚,且活动比较频繁,当它缓慢的自西向东移动时,槽前西南气流为鲁西南地区持续的输送水汽和能量,并可促进低空西南急流的加强。

3.3.2 东高西低型500 hPa出现东高西低的环流形势个例(图略)有16个,占总个例数的47%。其主要特征是:高纬度地区,巴尔干湖至贝加尔湖一带为宽广槽区,中低纬同样有南支槽发展,其前部的西南风气流向山东输送水汽和热能,且南支槽在东移的过程中常与中高纬的槽区合并。日本海高压或副高的稳定存在是造成春季暴雨形成的重要条件,由于日本海高压的阻挡,使北支槽东移缓慢,槽底部的弱冷空气持续南下影响山东地区。同样副高阻挡了南支槽的东移,如果日本海高压和副高同方向并存时,下游的高压形势更为稳定,容易造成鲁西南地区长时间的降水,对大范围暴雨的产生更为有利。

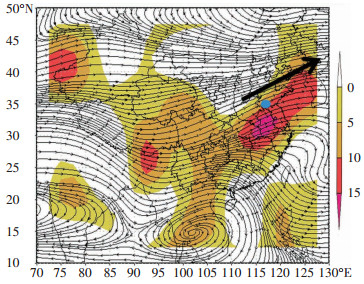

3.4 200 hPa流场特征200 hPa的辐散抽吸作用对暴雨的发生发展有极为重要的作用[13],是暴雨的发生和维持的重要条件,本节分析济宁地区春季暴雨发生时200 hPa高空流场的辐散特征。

计算分析34次春季暴雨过程对流层高层200 hPa (100 hPa)散度场发现,山东地区上空均为高空槽前辐散,图 8为1984年5月12日平均的200 hPa流场,选取该个例为200 hPa高空槽前辐散型个例代表。统计该类型流场形势特征得到:南亚高压多呈带状分布,位于20°N以南的位置;高空槽的类型可以分为两种,一种是孟加拉湾到新疆东部为一大槽,河套东部至亚洲东岸为一宽广的高压脊控制。另一种类型是高空槽位于河套地区,槽区较窄,不如前一种宽广。高空槽前的西南气流和南亚高压北部的偏西气流辐散分开,当槽区移出山东地区后,辐散形势消失,强降水也随之结束。

|

图 8 1984年5月12日平均的200 hPa流场(阴影为散度场, 单位: s-1, 黑色箭头为急流轴) Fig. 8 200 hPa daily average flow field on May 12, 1984 (shadow for divergence field, unit: s-1, black arrow for upper jet). |

另外在强降雨发生时,济宁地区一般处在高空急流入口区的右侧,少数个例中济宁地区处于高空急流出口区左侧。

3.5 水汽通道分型大陆地区的持续性降水需要海洋上持续不断的水汽输送,所以暴雨过程中水汽输送的来源是研究重点[14]。

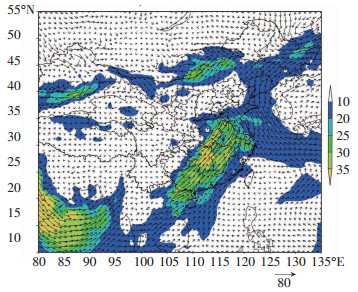

本节研究济宁地区春季暴雨的水汽输送路径及水汽源地。影响济宁地区降水的水汽的主要集中在中低层,通过分析2000—2014年间16例春季暴雨水汽输送通量,得出水汽分别来自于南海、西太平洋以及孟加拉湾,主要由西南气流和日本海高压南侧的东南气流向山东地区输送。根据东南和西南两支水汽输送带的不同,将水汽输送通道分成以下两种类型。

3.5.1 水汽输送通量第一型通过对比得到水汽输送通量的分布在各高度层间有较大差别,925—850 hPa高度层是春季暴雨过程中水汽输送通量的主要集中高度,水汽主要来自孟加拉湾、西太平洋和南海地区。1 000 hPa层次上虽然水汽通量中心值虽然很大,但是其向山东地区输送的能力较弱,水汽主要由东南风气流从西太平洋向山东地区输送。700 hPa层次上青藏高原南侧的偏西风气流较强,也能够向山东上空输送水汽。本文选取特征较为清晰的850 hPa高度层水汽通量进行对比分型。

图 9为2013年5月26日平均的850 hPa水汽输送通量场,选取该个例为850 hPa水汽输送通量第一型个例代表,统计的16个个例中,水汽输送通量属于该类型的个例有6个,占个例总数的37.5%。由图可见,该类型鲁西南上空的水汽主要来自日本海高压南侧的东南气流和西南气流输送,西南风急流把南海和孟加拉湾地区的水汽输送至鲁西南上空,日本海高压南侧的东南风急流可以将西太平洋的水汽直接输送至鲁西南上空。

|

图 9 2013年5月26日平均的850 hPa水汽输送通量(阴影, 单位: g·m-1· s-1, 箭矢为风场) Fig. 9 850 hPa daily average water vapor transport flux on May 26, 2013 (shadow, unit:g·m-1· s-1, arrow for wind field). |

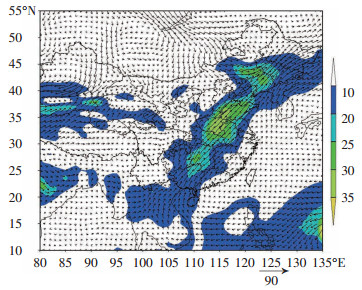

图 10为2013年4月16日平均的850 hPa水汽输送通量,选取该个例为850 hPa水汽输送通量第二型个例代表,此类型个例有9个,占所选个例的56%。由图可见,该类型个例的水汽源地主要在孟加拉湾和南海地区,西太平洋贡献的水汽量较少,鲁西南上空水汽仅靠西南风急流输送。

|

图 10 2013年4月16日平均的850 hPa水汽输送通量(阴影,单位: g·m-1· s-1, 箭矢为风场) Fig. 10 850 hPa daily average water vapor transport flux on April 16, 2003 (shadow, unit:g·m-1 ·s-1, arrow for wind field). |

综上分析可知,春季暴雨的水汽源地为南海、孟加拉湾和西太平洋,分别由西南急流和东南急流向济宁地区输送,850 hPa高度以上以及925 hPa高度以下水汽输送通量迅速减少,当存在超低空急流时,近地面层水汽输送加强,对暴雨的产生更为有利。

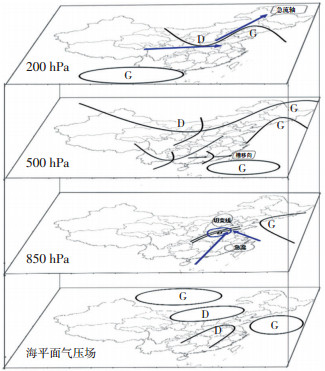

4 济宁地区春季暴雨概念模型通常山东地区暴雨可以分为4类[15],即低槽冷锋暴雨、温带气旋暴雨、低涡切变线暴雨和热带气旋与中低纬系统相互作用形成的暴雨。本节不再对影响系统细化分类,而是把春季暴雨发生时各层有利条件综合在一起,归纳出天气概念模型。

通过分析春季暴雨个例中各层次的环流形势可知,低层850 hPa暖切变线暴雨有22次,占暴雨总数的60%以上,且近45 a发生的11次大范围暴雨均为暖切变线影响,其中9次大范围暴雨发生时山东西南部有低涡生成,占春季大范围暴雨的总个数的82%,可见低涡暖切变线是造成济宁地区大范围春季暴雨的主要天气系统。但是在大范围暴雨的分析过程中,不能仅依靠此系统来对暴雨下定论,还要分析各高度层是如何来配合此系统发生发展的。故本节对这11次大范围暴雨做进一步的分析,归纳其各层流场配置特征。

综上分析可知,暴雨发生时两槽一脊型和东高西低型为500 hPa较常见的两种天气形势。当低层850 hPa为低涡暖切变线时,500 hPa出现两槽一脊型和东高西低型的个例数目相差不大,分别为10例和12例,其中东高西低形势下发生大范围暴雨6次,且暴雨发生时均伴有低涡的生成;中低纬地区80°—110°E之间,22次暖切变线暴雨个例中500 hPa高度层均有南支槽发展,占总数的100%,南支槽多数由中南半岛北部缓慢向东移;另外暴雨发生时山东半岛至日本海之间有高压脊的阻挡的个例有20例,占低涡暖切变线暴雨个例的91%。从200 hPa的环流形势分析得出,低涡暖切变线暴雨发生时,高空槽前脊后辐散的个例有20例,其中有12例高空急流配合较好,且这12次暴雨中有8次为大范围暴雨。低涡暖切变线个例中,水汽通量输送第一型和第二性个例数目相差不大,且两种类型的个例中大范围暴雨发生的次数也相当。海平面气压场主要分为两种形式,一种为贝加尔湖南部至东北地区为冷高压控制,冷空气势力较强,另一种为冷高压位置偏北在贝加尔湖附近,内蒙东部至东北地区一带为低压区,无明显地面冷空气影响济宁地区,这两种形式在低涡暖切变线暴雨个例中分别为8例和14例,其中有8次大范围暴雨发生时内蒙东部至东北地区一带为低压区。

根据大范围暴雨发生时各层高概率出现的形势场,做出济宁地区春季大范围暴雨概念模型(图 11)。由图可见,低层海平面气压场内蒙东部至东北地区一带为低压区,济宁地区无明显地面冷空气影响,山东东部海区为高压控制,阻挡地面系统的东移;850 hPa上为低涡暖切变线,切变线多呈东北西南走向,低涡中心在河南境内时开始影响济宁地区,济宁地区处在低涡的东北象限,低涡沿切变线向东北移动,济宁地区降水逐渐增强。水汽主要来自南海和西太平洋,西南风和东南风低空急流持续为降水区输送水汽和热量,西南风和东南风交汇的位置一般也是降水最大的区域;500 hPa中高纬多为东高西低型槽脊分布,副高控制在南海东部,阻挡南支槽缓慢东移,中高纬有日本海高压阻挡低涡暖切变线东移;200 hPa南亚高压位于20°N以南,济宁上空为槽前脊后的高层辐散形势,高空辐散更有利于低层动力辐合的发生发展,当200 hPa高空槽过境后,降水明显减弱或停止。山东北侧或南侧常有高空急流的存在,济宁地区处在急流轴入口区右侧或者出口区的左侧。

|

图 11 济宁地区春季大范围暴雨的概念模型图 Fig. 11 Conceptual model of spring rainstorm of wide range |

(1) 近45 a济宁地区春季暴雨空间分布差异比较大,春季暴雨最多的区域位于济宁中西部和东南部,南部的微山地区春季暴雨日数最多,东北部最少。济宁地区的春季暴雨日数呈缓慢上升趋势,特别是2003年开始春季暴雨发生的频次明显增多,暴雨强度和暴雨频次年份分布不同。

(2) 统计近45 a济宁地区34次春季暴雨的高中低层环流形势得出,春季暴雨发生时,一般是由500 hPa西风槽,850 hPa切变线以及地面倒槽共同影响产生的。

(3) 对34次春季暴雨的水汽条件分析得出,925—850 hPa高度层是春季暴雨过程中水汽输送通量的主要集中高度,水汽源地主要为孟加拉湾、南海和西太平洋,由西南风和东南风低空急流长时间持续为暴雨区输送水汽,但无论何种强度的春季暴雨,西南风低空急流是其发生的必要条件,当存在超低空急流时,对暴雨的产生更为有利。

(4) 利用主要天气系统的统计结果,建立济宁地区春季大范围暴雨概念模型。在该模型中200 hPa南亚高压常位于20°N以南,济宁上空为槽前脊后的高空辐散形势,对系统上升运动非常有利;西太平洋上的500 hPa副高和日本海高压阻挡了天气系统的东移,有利于强降雨长时间的维持;850 hPa低涡暖切变线和地面倒槽是造成济宁地区大范围暴雨的主要影响系统,地面气压场中蒙古至东北地区为低压区控制。

| [1] |

康桂红, 韩永清, 孙兴池, 等. 近30 a山东首场暴雨的气候特征及环流形势[J]. 干旱气象, 2015, 33(6): 955-962. |

| [2] |

韩丽娟, 侯英雨, 钱拴, 等. 2010年春季气候对农业生产的影响[J]. 中国农业气象, 2010, 31(3): 46-48. |

| [3] |

杨晓霞, 赵宇, 刘高喜, 等. 山东省春季大暴雨天气的形成机制个例分析[J]. 气象科技, 2005, 33(1): 45-49. DOI:10.3969/j.issn.1671-6345.2005.01.010 |

| [4] |

王西磊, 吕淑芳, 赵京峰, 等. 2009年5月9-10日山东大暴雨天气分析[J]. 暴雨灾害, 2009, 28(2): 79-84. |

| [5] |

鲁坦, 徐文明, 俞小鼎, 等.近12年河南省春季暴雨特征及影响系统分析[C]//第32届中国气象学会年会论文集.北京: 气象出版社, 2015: 1-8 http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-ZGQX201510023091.htm

|

| [6] |

杨晓霞, 蒋义芳, 胡顺起, 等. 2009年"8.17"鲁南低涡暖式切变线极强降水分析[J]. 暴雨灾害, 2013, 32(3): 224-234. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2013.03.005 |

| [7] |

朱义青, 魏玉朋, 胡顺起, 等. 2011年7月3日山东局地大暴雨过程的观测分析[J]. 暴雨灾害, 2012, 31(4): 358-364. |

| [8] |

杨学斌". 09.05"山东春季极端暴雨多尺度综合分析[D].兰州: 兰州大学, 2010 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10730-2010130382.htm

|

| [9] |

周雪松, 吴炜, 孙兴池. 山东暴雨天气学预报指标的统计特征分析[J]. 气象, 2014, 40(6): 744-753. |

| [10] |

黄玉芳. 近50年菏泽暴雨气候特征[J]. 中国农学通报, 2015, 31(35): 193-197. DOI:10.11924/j.issn.1000-6850.casb15090046 |

| [11] |

吴翠红, 王晓玲, 龙利民, 等. 近10 a湖北省强降水时空分布特征与主要天气概念模型[J]. 暴雨灾害, 2013, 32(2): 113-119. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2013.02.003 |

| [12] |

邹海波, 单九生, 吴珊珊, 等. 江西持续性暴雨的典型大尺度环流模型[J]. 暴雨灾害, 2013, 32(2): 126-131. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2013.02.005 |

| [13] |

廖移山, 冯新, 石燕, 等. 2008年"7.22"襄樊特大暴雨的天气学机理分析及地形的影响[J]. 气象学报, 2011, 69(6): 945-955. |

| [14] |

侯建忠, 李明娟, 赵兵科, 等. 陕西早春一次罕见暴雨过程的环流演变及水汽输送分析[J]. 热带气象学报, 2009, 25(2): 251-256. DOI:10.3969/j.issn.1004-4965.2009.02.019 |

| [15] |

曹钢锋, 张善君, 朱官忠, 等. 山东天气分析与预报[M]. 北京: 气象出版社, 1988: 4-6.

|

2016, Vol. 35

2016, Vol. 35