2015年10月4日15—17时(北京时),受当年第22号台风“彩虹” (1522号)及其外围环流影响,广东省佛山市顺德区和广州市番禺区分别发生龙卷风天气(以下简称“10.4”广东两次龙卷过程),龙卷导致顺德区4人死亡、80人受伤,番禺区3人死亡、134人受伤。10月4日,佛山市气象局对顺德龙卷灾害进行了初步现场调查;5日,国家气象中心和广东省气象台联合北京大学、南京大学共同组成现场调查专家组(以下简称现场调查组),再次调查分析了这两次龙卷过程的灾害情况和地面气流分布特征。此次现场调查采用了无人机航拍技术,获得了宝贵的地面灾情信息。

我国虽然年平均龙卷发生次数不到美国的十分之一[1],但针对龙卷的研究成果并不少。如:范雯杰等[1]、俞小鼎等[2]、郑媛媛等[3]、李改琴等[4]、刁秀广等[5]分别对中国龙卷天气进行了个例分析和气候统计研究;黄大鹏等[6]分析了近30 a中国龙卷风灾害特征;蒋义芳等[7]分析了2008年第8号台风“凤凰”的台前飑线中龙卷天气过程。美国早已形成较为规范完整的龙卷和下击暴流所致风灾的调查体系[8, 9]。我国只是近年来才开展针对龙卷和相关天气的详细现场调查工作。如:孟智勇等[10]对2012年“7.21”北京暴雨过程中的龙卷进行了详细现场调查和分析;郑永光等[11]对2015年6月1日导致“东方之星”客轮翻沉的下击暴流和疑似龙卷过程进行了现场调查和分析。上述现场调查中,采用了地面调查和航拍相结合的方式,积累了对龙卷和雷暴大风等类似天气过程的现场调查经验。

飓风或台风中会产生龙卷天气。据统计,日本1961—1982年间大约有40%的登陆台风产生龙卷,美国1948—1986年大约59%的飓风产生过龙卷[12];美国飓风龙卷约占其总龙卷数的9%,而F2级以上的强飓风龙卷则仅占飓风龙卷总数的6.8%。飓风产生的龙卷多为超级单体龙卷[13]。McCaul[12]给出的飓风超级单体龙卷具有如下环境特征:大气低层垂直风切变强,合适的对流不稳定能量(CAPE),丰富的低层水汽和高的大气可降水量。这些因素与高风暴相对螺旋度分布使得飓风的右前象限中更易发生超级单体龙卷[12, 14]。徐继业等[15]、何彩芬等[16]、何伟芬等[17]分别对我国台风龙卷发生的环境背景和回波结构等进行了个例分析,郑媛媛等[18]在2015年对10次台风龙卷过程的环境背景和部分过程的回波结构演变特征进行了综合分析。这些研究得到的环境背景特征与McCaul[12]的结果基本一致,但天气雷达资料特征分析表明,台风龙卷超级单体中的中气旋具有更小直径、更低垂直涡旋伸展高度,属于微型超级单体。

业务上对龙卷的预报预警仍然非常困难。目前,世界上只有美国和加拿大有明确的龙卷预警业务。美国的业务龙卷警报也只能提前几分钟到十几分钟发布,其主要根据是雷达探测到的达到一定强度的中气旋或龙卷涡旋特征。美国2011年统计数据显示(http://www.srh.noaa.gov/bmx/?n=research_falsealarms),其龙卷警报的平均命中率为0.70,平均虚警率为0.58,平均提前时间为14.6 min。

“10.4”广东两次龙卷距离广州SA多普勒天气雷达站平均距离在30 km以内,这一距离比较适合应用雷达观测资料分析导致龙卷的对流风暴的回波和环流(径向风场)结构特征。这两次过程不仅有现场调查资料,也有互联网视频和图片资料。这些资料对了解和分析台风龙卷灾害及其结构和演变过程十分重要。本文基于现场调查和互联网、常规和地面自动气象站、日本葵花8号静止气象卫星、广州SA多普勒天气雷达(后文简称雷达)和风廓线雷达等综合资料,以及NCEP CFSRv2 0.5°×0.5°分析预报资料,分析“10.4”广东两次龙卷过程的致灾情况、发生发展环境和中尺度特征,希望进一步加深业务预报员对台风龙卷的认识,从而提高龙卷监测和预报预警业务能力。

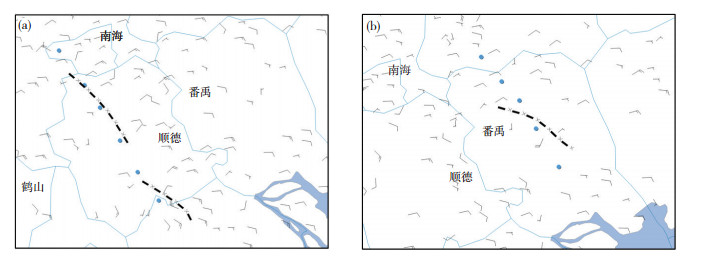

1 龙卷现场调查2015年10月5—6日,现场调查组根据雷达资料展示的龙卷风暴的中气旋特征演变过程和相关媒体报道,对图 1中红色和粉色圆点所示地点进行了详细现场灾情调查。

|

图 1 自动气象观测站点(白色小方块所示)分布与“10.4”过程龙卷、中气旋路径图 绿色矩形为风廓线雷达(图右上部);绿色三角为广州多普勒天气雷达;红色圆点为重灾调查点;粉红色圆点为根据灾情调查点GPS定位经纬度数据确定的顺德龙卷路径(北京大学白兰强提供);黄色(顺德)和绿色(番禺)风标为识别的中气旋发生地点(番禺龙卷发生后,部分区域灾害痕迹消失,未能完整确定该龙卷的地面路径) Fig. 1 Distribution of surface automatic weather stations (white squares), and path of tornado vortex or mesocyclone during two tornado events occurred on 4 October 2015. Solid green rectangle denotes the location of the wind profile radar (seen at the right of photo top), and solid green triangle denotes the location of the Guangzhou Doppler weather radar. Solid red circles denote damage survey locations, and solid pink circles denote tornado path from GPS. Yellow wind bars stand for mesocyclone place in Shunde district while green wind bars in Panyu district mark. |

对“10.4”广东两次龙卷过程中的顺德龙卷和番禹龙卷现场调查结果分述如下。

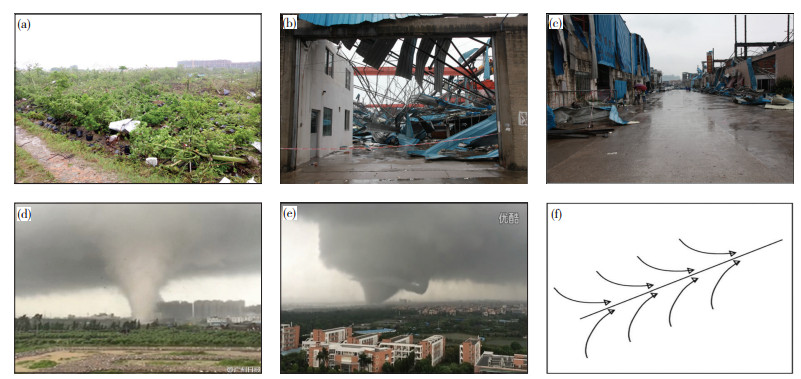

1.1 顺德龙卷调查现场调查组按照雷达观测到的与顺德龙卷密切相关的中气旋移动路径,重点调查了顺德的马龙工业区、劳岳工业区和佛山公园(图 1)三个重灾区。马龙工业区地势平坦,周边空旷,龙卷导致树木倒伏严重,地面花木呈中间倒伏状(图 2a),周边简易厂房均被龙卷摧毁。从中气旋特征分析看(见后文),此地是中气旋开始加强的地点,4日15时36分雷达最低仰角的中气旋强度最强,此时龙卷影响区域为劳岳工业区至佛山公园一带,该区域建筑大多为铁皮顶,支架结构较多,破坏程度严重(图 2b)。图 2c显示劳岳工业区道路西侧受损程度较东侧轻,说明龙卷移动时,由于逆时针旋转,南风较强,北风较弱,这与龙卷风暴快速向北移动有关。使用GPS测距仪测量周边灾情覆盖范围可知龙卷地面直径大致在400 m左右。现场调查表明,龙卷到达佛山公园之后显著减弱,雷达资料展示的中气旋强度在到达佛山公园附近时减弱;该地受灾较轻,主要为树木倒伏(图略),但从中能看到其明显的扭曲折断特征。从当时广州日报上刊登的龙卷照片上看到(图 2d),对流云底很低,龙卷漏斗云特征明显,其直径较大。从优酷网站视频截图上(图 2e)还能清晰见到低空还有一条涡管围绕龙卷的主体涡旋在旋转,这在中国的龙卷风暴中疑似被首次发现,表明龙卷主体涡旋中还存在多个更小尺度的抽吸涡旋[20]。此次台风龙卷灾情调查中发现的一个突出特征是大多数受灾树木向北倒伏,但龙卷路径两侧的树木倒伏方向呈现出如Doswell[9]给出的显著辐合特征(图 2f),这是龙卷本身流场与龙卷风暴快速向北移动矢量相互叠加的结果。

|

图 2 “10.4”广东龙卷过程顺德灾情状况与龙卷地面流型概念图 (a)佛山市顺德区马龙工业区南500 m外花圃(远处为马龙工业区建筑,花木向中间倒伏);(b)劳岳工业区附近灾情;(c)劳岳工业区道路东西两侧受损情况;(d)顺德龙卷特征(来自广州日报);(e)顺德龙卷视频截图(来自优酷网);(f)龙卷地面流型概念图[9] Fig. 2 Damage photos in Shunde district during the tornado event on 4 October 2015. (a) Parterre in southern 500 m outside of Malong industrial zone, Shunde district, Fushan city, and flowers and trees lodge toward the middle. (b) Disaster situation near the Laoyue industrial zone. (c) Disaster situation both east and west sides of road in the Laoyue industrial zone. (d) Tornado image in Shunde (from Guangzhou daily). (e) Visual photograph of Tornado image in Shunde (from Youku network). (f) Surface conceptual flow pattern of tornado [9]. |

综上及后文雷达资料分析可知,顺德龙卷触地时间大约发生在10月4日15:30—15:54,维持时间长达20 min以上。该龙卷疑似在顺德区勒流龙眼(地名)首次触地,以约17 m·s-1的平均移速向北偏西方向移动,最后在佛山市与广州市南海区交界处消散(具体路径见图 1)。通过劳岳工业区现场灾情强度和分布估计(图 2b),该龙卷地面直径在100~400 m之间变化,强度最大达EF3级(3 s平均阵风风速61~73 m·s-1,下同)。

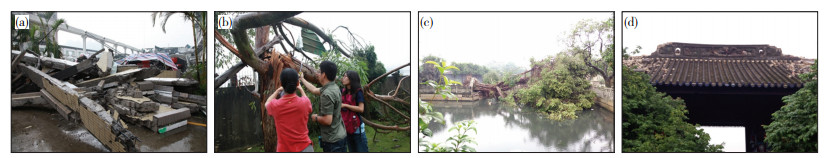

1.2 番禹龙卷调查调查组对番禺龙卷所致珠江灯光科技有限公司和余荫山房灾害的现场调查结果显示,该公司厂房破坏非常严重,钢筋水泥支撑柱被吹倒,厂房完全被损毁(图 3a),附近一棵直径达24 cm的桉树被强风扭转折断(图 3b)。现场目击者描述,龙卷到达时如同多辆火车靠近时发出的声响,房间内物体被突然吸出窗外,但其持续时间很短,仅约十几秒后就恢复正常。现场破坏程度表明,该龙卷强度很大。现场痕迹测量表明,该龙卷地面直径仅100 m左右。

|

图 3 “10.4”广东龙卷过程番禺灾情状况 (a)广州市番禺区珠江灯光科技有限公司被损毁的厂房;(b)被强风扭转折断的桉树;(c)番禺古建筑物余荫山房园内被吹倒的大树;(d)受破坏较轻的古建筑物 Fig. 3 Damage photos in Panyu district during the tornado event on 4 October 2015. (a) Ruined plant building of the Pearl lighting technology co, Panyu district, Guangzhou City. (b) Eucalyptus twisted and broken off by high wind. (c) Trees by blown down in the Yuyin hill house garden. (d) Ancient buildings with lesser damage. |

番禺古建筑物余荫山房受到该龙卷袭击,损失较严重(图 3c、d),园内大树被吹倒,倒向朝南;但建筑物破坏程度较低。这说明该龙卷影响尺度不大,影响该地时强度不太强。余荫山房位于该公司北约1 km处,两地所受破坏程度差别较大。后文雷达中气旋特征演变也表明中气旋在该公司时强度最强,随即迅速减弱,这同两地受灾程度相对应。

现场调查资料无法完全确定番禹龙卷的准确发生时间,但可确定当时番禺发生了一次龙卷天气过程。该龙卷尺度小于顺德的龙卷尺度,据现场调查的灾情分布估测,其地面直径仅约100 m;虽然其尺度较小、持续触地时间相对较短,但该公司厂房破坏程度(图 3a)表明其最大强度也达到EF3级。

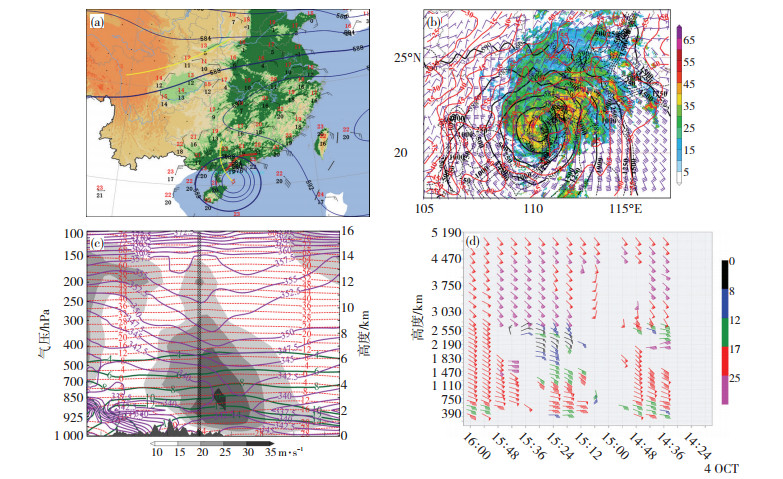

2 龙卷发展的环境条件高空天气图上(图 4a,见上页),10月4日,副热带高压(以下简称副高)控制我国江南地区,1522号台风沿副高西南侧西北移,于4日13时左右登陆广东湛江。“10.4”广东两次龙卷过程发生在台风登陆后约2 h,位于距离台风中心约350 km的东北象限螺旋雨带中。

|

图 4 (a) 2015年10月4日08时500 hPa高度场(等值线,单位: dagpm)与925 hPa风场(风向杆)叠加图(红色双实线为850 hPa切变线);(b) 4日15时40分雷达组合反射率因子拼图(填色区)与14时NCEP CFSRv2垂直累积可降水量(红色实线,单位: mm)、地面对流有效位能(黑色点划线,单位: J·kg-1)、925 hPa风场(风向标)、500 hPa高度场(黑色实线,单位: dagpm)叠加图(黑色实心圆为广州);(c) 4日14时沿113°E的温度(红色点划线,单位: ℃)、假相当位温(紫色实线,单位: K)、比湿(绿色实线,单位: g·kg-1)和风速(阴影区,单位: m·s-1)垂直剖面图(填充长矩形为广州所在位置);(d) 4日14时36分—16时00分广州萝岗站风廓线雷达探测的风场时间-高度剖面图 Fig. 4 Superposition of 500 hPa geopotential height (contours, unit: dagpm) and 925 hPa wind field (wind barb) at 08:00 BT on 4 October 2015, in which double red solid lines denote convergence line at 850 hPa. (b) Radar composite reflectivity mosaic (color-filled) at 15:40 BT, and PWAT (red solid line, unit: mm) from NCEP CFSRv2, surface CAPE (black dot-dashed line, unit: J·kg-1), 925 hPa wind field (wind bar) and 500 hPa geopotential height (black solid line, unit: dagpm) at 14:00 BT on 4, in which black solid circle denotes the location of Guangzhou. (c) Vertical cross section of temperature (red dot-dashed line, unit: ℃), pseudo-equivalent potential temperature (purple solid line, unit: K), specific humidity (green solid line, unit: g·kg-1) and wind speed (shaded, unit: m·s-1) along 113°E at 14:00 BT on 4, in which shaded rectangle denotes the location of Guangzhou. (d) Time-height cross section of wind profiler at LuoGang, Guangzhou from 14:36 BT to 16:00 BT on 4 October 2015. |

4日14时,NCEP CFSRv2分析资料表明,华南地区整层水汽都非常充沛,广州附近垂直累积可降水量(PWAT)超过70 mm,表明大气依然非常暖湿、湿度层结深厚。顺德及番禺等地CAPE基本维持在250~500 J·kg-1,较上午CAPE(图 5,见后文探空资料分析)有所增加,广州附近最优抬升指数(BLI)维持在-4 K左右,处于中等潜在不稳定层结状态(图 4b);从沿广州附近113°E经线所作的假相当位温垂直剖面图上同样可看到类似特征(图 4c):温度等值线与等压面近似平行,表明此时大气处于准正压状态。广东低层处于台风环流的偏东南急流控制区域,广东沿海925 hPa风速超过24 m·s-1,由850 hPa和925 hPa图(图 4a)及地面自动站资料(图 6)均能分析出明显的水平切变辐合系统;顺德、番禺等地附近0—1 km垂直风切变达到16 m·s-1以上,0—3 km垂直风切变也达到20 m·s-1以上(图 4c)。广州萝岗站风廓线雷达探测的水平风场时间演变(图 4d)同样展示了大气低层风向顺转和强垂直风切变特征: 15时30分左右,150 m高度为风速约12 m·s-1的东风,1 000 m高度为风速约18 m·s-1的东南风。因此,强的低层大气水平切变辐合与垂直风切变为龙卷强对流风暴的触发与组织提供了较好的动力条件。

|

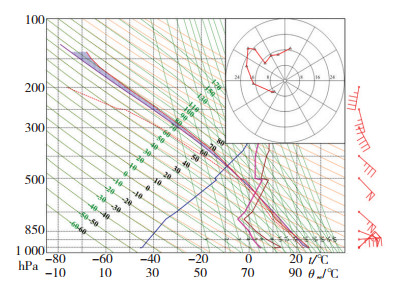

图 5 2015年10月4日08时广东清远探空站T-logP图和风矢端图 Fig. 5 T-logP chart and hodograph at Qingyuan sounding station in Guangdong at 08:00 BT on 4 October 2015. |

|

图 6 2015年10月4日15时20分(a)和16时50分(b)地面自动站风场(蓝色圆点表示龙卷移动路径,黑色粗虚线表示地面风场辐合线) Fig. 6 Surface wind field observed by the automatic weather stations at (a) 15:20 BT and (b) 16:50 BT on 4 October 2015, in which blue circles indicate the tornado path while the black dashed lines represent the surface convergence line. |

从4日08时清远站探空T-logP图和风矢端图上可见(图 5),1 000—500 hPa温度露点差均非常小,大气呈饱和或接近饱和状态,抬升凝结高度接近地面,说明在清远上空存在深厚云层;计算得到的PWAT超过60 mm。近地面有较强的东北气流,风速为8~10 m·s-1;0—1 km风向由东北风顺时针转为偏东风,表明大气低层有显著暖平流。但根据该时刻探空资料计算得到的CAPE值仅约100 J·kg-1,表明此时大气对流不稳定条件还很弱。同样对龙卷事发地周边同时刻的香港和湛江站探空资料进行分析表明(图略),二者大气热力条件与清远站类似,只不过香港PWAT达66 mm,CAPE约600 J·kg-1;湛江PWAT略小,达57 mm,CAPE也仅约100 J·kg-1。但香港和湛江的大气低层风向顺转特征不如清远明显,表明二者大气低层无显著暖平流。

进一步分析地面自动站风场表明,顺德龙卷发生前,在龙卷风暴移动方向上就已存在一条地面风场辐合线,龙卷移动路径与地面风场辐合线对应较好(图 6a);番禺龙卷发生前其相应区域地面自动站资料分析显示同样也存在风场辐合线(图 6b),但与龙卷相对应的中气旋移动路径较地面风场辐合线略偏右,这可能与风场辐合系统随高度存在一定倾斜有关。因此,从时间对应关系看,地面辐合线的出现要超前于龙卷天气,这表明地面辐合线是有利于龙卷风暴触发和发展的重要中尺度系统。

综上分析可知,“10.4”广东两次龙卷过程发生前都存在水汽充沛、垂直温度递减率较小(接近湿绝热递减率)、抬升凝结高度低、对流有效位能较低、低层水平和垂直风切变较大、地面有辐合线等有利环境条件,这与McCaul[12]、郑媛媛等[18]等的研究结果一致。已有研究表明[12, 18-19],抬升凝结高度越低,大气低层(0—1 km)垂直风切变越大,越有利于F2级以上龙卷产生。但龙卷为何会出现在上述特定地点和特定时间,这与形成龙卷涡旋的垂直涡度生成密切相关。其间的关系既是目前业务观测和天气分析的难点,也是台风龙卷业务预警面临的关键难题,对其非常有必要通过高分辨率数值模拟进行深入研究。从目前预报业务看,基于高时间分辨率的静止卫星和多普勒天气雷达资料的龙卷中尺度结构特征识别,尤其是中气旋和龙卷涡旋特征是监测和预警超级单体龙卷的必要手段。

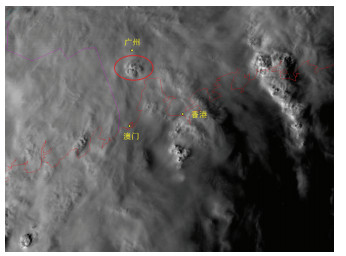

3 龙卷风暴中尺度特征 3.1 静止卫星云图特征静止卫星云图资料虽不能直接给出龙卷风暴的结构,但能从整体上给出导致龙卷的对流云团的云顶和时间演变特征。从10月4日葵花8号卫星增强可见光云图上可见(图 7),当日下午“彩虹”东侧螺旋云带上持续有多个尺度较小的对流云团发展;龙卷发生附近区域和时段均监测到空间尺度和时间尺度都非常小的孤立对流系统。14时50分,导致顺德龙卷的孤立对流云团在广东中山附近初生发展,并向偏北方向移动经过顺德、番禺等地;其云顶亮温约-60 ℃(图略),增强可见光云图展示其云顶纹理比较粗糙(图 7);该对流在16时左右减弱消亡。16时20分,导致番禺龙卷的对流云团在番禺附近初生(图略),并向北移动;其最低云顶亮温约-55 ℃(图略),增强可见光云图展示的云顶纹理同样较粗糙;17时左右消亡。导致顺德龙卷的对流云团生命史仅1小时10分钟左右,空间尺度仅约20 km (图 7);导致番禺龙卷的对流云团强度较弱,时空尺度更小,历时仅40 min左右,空间尺度仅约10 km (图略)。

|

图 7 2015年10月4日15时20分日本葵花8号卫星增强可见光云图(红色椭圆区为大致的龙卷风暴影响区域,红色细实线表示海岸线,紫红色细实线表示珠江) Fig. 7 Enhanced visible image from Japan Himawari-8 satellite at 15:20 BT on 4 October 2015. The red ellipse mark the tornado storm active area, red thin solid line denote costal line, and purple thin solid line represents the Pearl River. |

以上特征表明,这种镶嵌在大片台风云系中的小尺度对流系统分布使得提前对台风龙卷的识别和监测更为困难,但静止卫星能较天气雷达更早一些监测到对流云团发展。因此,预报业务中需要结合环境条件、卫星和雷达资料等特征综合对龙卷进行监测预警。

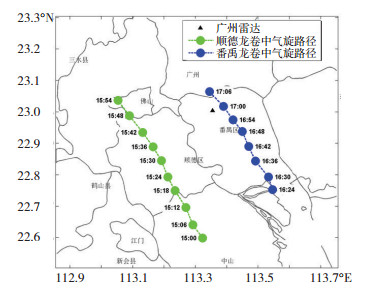

3.2 雷达观测资料分析多普勒天气雷达是监测超级单体龙卷的重要工具。图 8为基于广州雷达1.5°仰角径向速度场人工识别定位的与上述两个龙卷相联系的中气旋路径。其中,顺德龙卷中气旋自4日15时在中山县快速发展,以约60 km·h-1的速度向东北偏北方向穿越顺德区后进入佛山市区(灾情调查显示,其在顺德区和佛山市区有多次触地过程);15时30分,龙卷中气旋中心距离广州雷达站约25 km;15时48分,其进入佛山市区以西并逐渐减弱。灾情调查结果显示,15时54分,龙卷疑似再次触地,中气旋生命史约1 h。番禺龙卷中气旋自16时24分开始进入番禺区并快速发展,移动速度约60 km·h-1;16时54分,中气旋强度显著加强并造成了灾害;17时,龙卷距离雷达站最近约3.3 km,随后移出番禺区进入广州并逐渐减弱消散,中气旋生命史约40 min。上述两个龙卷的移动路径近乎直线,且移动速度较快。

|

图 8 “10.4”广东顺德、番禺龙卷中气旋路径(15:48表示北京时间2015年10月4日15时48分,依此类推) Fig. 8 Mesocyclone paths in Shunde and Panyu, Guangdong during two tornado events occurred on 4 October 2015, in which 15:48 represents at 15:48 BT on 4 October 2015. The rest may be inferred by analogy. |

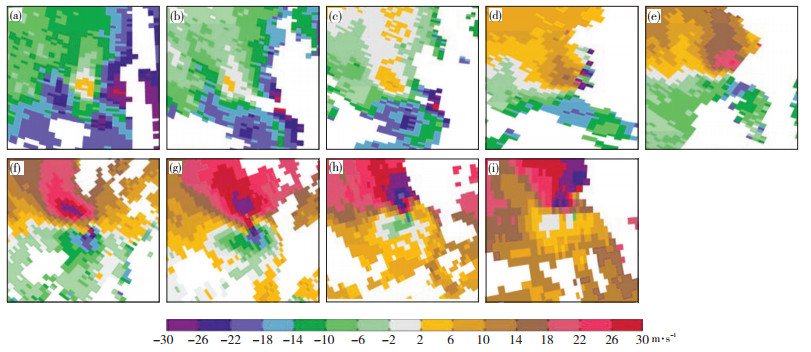

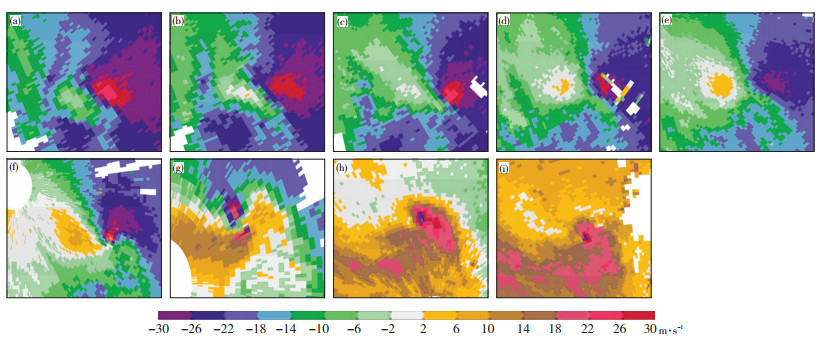

对于顺德龙卷,15时(图 9a),1.5°仰角径向速度图上已出现气旋式环流特征,此时中气旋位于中山县境内;15时06—24分(图 9b-e),中气旋强度无明显变化,也未出现速度模糊,中气旋方位直径明显大于径向直径,呈椭圆形;15时30分(图 9f),中气旋显著加强,出现速度模糊,中气旋方位直径和径向直径差别逐渐缩小,形状从椭圆形向圆形变化,这也预示着其强度增强,该时刻中气旋位置离马龙工业区较近;15时36分和42分(图 9g、h)是中气旋最强盛时段,地面灾害也最严重,出现肉眼能够分辨的TVS特征(即相邻两个或多个方位角同一距离上很强的正负速度对),且存在速度模糊,该时刻中气旋位置和劳岳工业区以及佛山公园较近。15时48分(图 9i),中气旋强度呈减弱趋势。

|

图 9 2015年10月4日不同时刻(a. 15:00;b. 15:06;c. 15:12;d. 15:18;e. 15:24;f. 15:30;g. 15:36;h. 15:42;i. 15:48)基于广州雷达1.5°仰角径向速度(采用极坐标方式显示)的顺德龙卷中气旋时间变化 Fig. 9 Evolution of tornado votex in Shunde based on radial velocities (shown by polar coordinates) at 1.5° elevation angle from Guangzhou Radar at (a) 15:00 BT, (b) 15:06 BT, (c) 15:12 BT, (d) 15:18 BT, (e) 15:24 BT, (f) 15:30 BT, (g) 15:36 BT, (h) 15:42 BT and (i) 15:48 BT on 4 October 2015. |

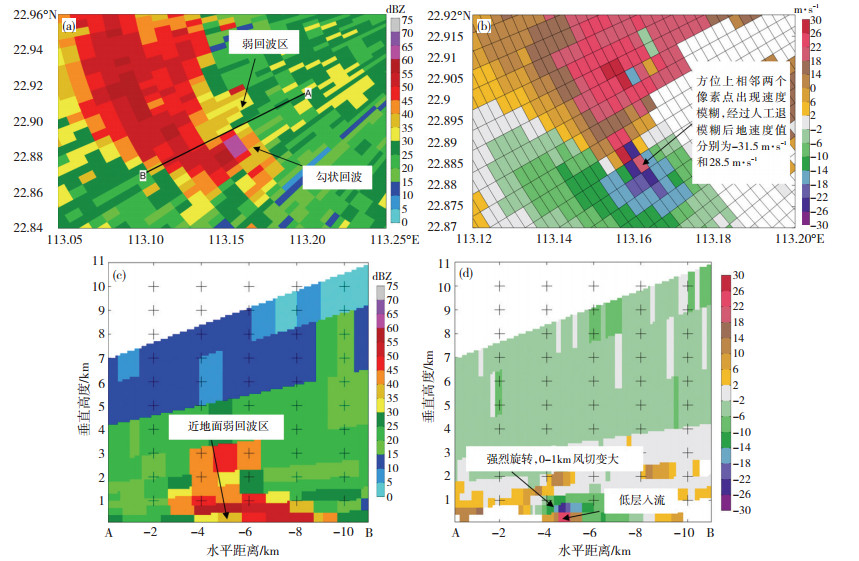

为了进一步分析中气旋最强盛阶段的有关特征,以15时36分的观测结果进行具体分析(图 10)。从0.5°仰角反射率因子图上可知,龙卷出现在钩状回波顶端,最强回波超过60 dBZ (图 10a);径向速度(图 10b)显示存在明显的中气旋和TVS特征,并存在速度模糊,经人工退模糊后的径向速度分别约为-31.5 m·s-1和28.5 m·s-1,二者差值达到60 m·s-1,此时新一代天气雷达PUP软件中气旋识别算法识别的最强旋转速度位于距地面仅约244 m高度上,最强速度差约46~50 m·s-1 (表2),与人工识别的径向速度差虽有一定差别,但对TVS识别无显著影响,结合现场调查结果可知,与该中气旋相联系的龙卷已触地,产生了龙卷灾害;从反射率因子垂直剖面图(图 10c)上看到,龙卷母体云系发展高度并不高,回波顶高约为6 km,强回波主体位于3 km以下,回波强度普遍不超过50 dBZ,属于低质心强降水微型超级单体,这可能与对流不稳定层结主要位于500 hPa以下、对流不稳定能量较低相关,这也与郑媛媛等[18]获得的结果类似。从图 10c中还可看到,风暴呈倾斜结构,其下部向偏西倾斜,上部向偏东倾斜,这可能是因为低层为偏东风(远离雷达,暖色调)而中上层为西南风(朝向雷达,冷色调)(图 10d),强垂直风切变导致对流风暴倾斜。

|

图 10 2015年10月4日15时36分广州雷达0.5°仰角反射率因子(a)、0.5°仰角径向速度(b)以及沿图a中黑色实线所作的反射率因子(c)和径向速度(d)的垂直剖面图 Fig. 10 (a) Basic reflectivity factor (unit: dBZ) and (b) radial velocities (unit: m·s-1) at 0.5° elevation angle from Guangzhou Doppler weather radar at 15:36 BT on 4 October 2015, and vertical cross sections of (c) radar reflectivity factor (unit: dBZ) and (d) radial velocities (unit: m·s-1) along the black solid line in (a). |

灾情调查结果显示佛山市区西北角又出现了龙卷致灾痕迹,表明与该中气旋相联系的龙卷再次触地。因此,有必要分析15时54分的观测。从风暴相对平均径向速度图看,有多个中涡旋或中气旋发展(图 11a中黑色圆圈),但最强的依然是微型超级单体右侧的中气旋(图 11a右侧黑圈所示),与其对应的对流回波结构也更紧密,面积相对更大(图 11b),反射率因子垂直剖面显示(图 11d),风暴依然呈现低质心的特征,从径向速度垂直剖面上(图 11c)依然可见低层较强的偏东入流。

|

图 11 2015年10月4日15时54分广州雷达0.5°仰角风暴相对平均径向速度(a)和反射率因子(b)以及沿图b中黑色实线所作的径向速度(c)和反射率因子(d)垂直剖面图 Fig. 11 (a) SRM (storm relative map) velocity (unit: m·s-1) and (b) basic reflectivity factor (unit: dBZ) at 0.5°elevation angle from Guangzhou Doppler weather radar at 15:54 BT on 4 October 2015, and vertical cross sections of (c) radar radial velocities (unit: m·s-1) and (d) reflectivity factor (unit: dBZ) along the black solid line in (b). |

对于番禺龙卷,16时24—36分(图 12a-c),1.5°仰角径向速度图上已出现中气旋特征,由于对流单体从东南方向快速西北移,其中气旋右侧朝向雷达的速度明显大于左侧离开雷达的速度,并出现速度模糊。由于风暴以约15 m·s-1的速度靠近雷达,大于中气旋左侧离开雷达的速度,所以在径向速度图上表现为朝向雷达的速度,这也是中气旋识别算法未能识别到中气旋的原因之一。16时42—48分(图 12d、e),中气旋左侧速度由朝向雷达逐渐转为离开雷达表明其旋转气流在增强,逐渐能克服风暴移动对其带来的影响,从正负速度分布看,中气旋表现为气旋式辐合;16时54分和17时(图 12f、g),中气旋处于最强盛阶段,此时其位置与余荫山房及珠江灯光厂较吻合,这两处地面灾情相对更严重;17时以后(图 12h、i),中气旋逐渐移出番禺并减弱。

|

图 12 基于广州雷达1.5°仰角径向速度(采用极坐标方式显示)的番禺龙卷中气旋随时间变化 (图a-i对应时间为2015年10月4日16时24分—17时12分,间隔6 min) Fig. 12 Evolution of tornado votex in Panyu based on radial velocities (shown by polar coordinates) at 1.5° elevation angle from Guangzhou Radar at (a) 16:24 BT, (b) 16:30 BT, (c) 16:36 BT, (d) 16:42 BT, (e) 16:48 BT, (f) 16:54 BT, (g) 17:00 BT, (h) 17:06 BT and (i) 17:12 BT on 4 October 2015. |

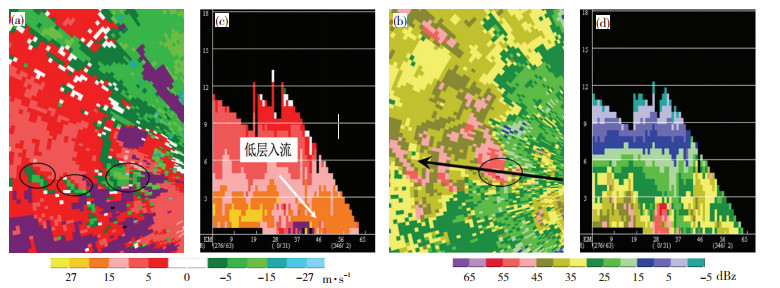

16时42分中气旋快速加强,反射率因子分布表明(图 13a),中气旋产生在弓状回波断裂处,其后侧为较强入流并有明显“V”型缺口,对流风暴发展高度在5 km以下,近地面同样存在弱回波区(图 13c),径向速度显示出现了速度模糊(图 13b),其垂直剖面显示自上而下存在大片速度模糊区,经人工退模糊后,发现最大径向速度约为-43.8 m·s-1(图 13d)。17时(图 13e、f),中气旋系统快速向北偏西方向移动,在距离雷达约3 km处出现尺度更小的涡旋,直径仅约1 km,从0.5°仰角图上能看到较明显的正负速度对,人工退模糊后,其最大径向速度约为-45 m·s-1(图 13e),表明中气旋已处于鼎盛阶段,其距离地面仅约200 m。

|

图 13 2015年10月4日16时42分广州雷达0.5°反射率因子(a)与1.5°仰角径向速度(b);沿图a中黑色实线所作的反射率因子(c)与径向速度(d)垂直剖面图;4日17时00分广州雷达0.5° (e)和1.5° (f)仰角径向速度 Fig. 13 (a) Basic reflectivity factor (unit: dBZ) and (b) radial velocities (unit: m·s-1) at 0.5° elevation angle from Guangzhou Doppler weather radar at 16:42 BT on 4 October 2015, and vertical cross sections of (c) radar reflectivity factor (unit: dBZ) and (d) radial velocities (unit: m·s-1) along the black solid line in (a). Radar radial velocities (unit: m·s-1) at (e) 0.5° and (f) 1.5° elevation angle at 17:00 BT on 4 October 2015. |

雷达中气旋识别算法能识别到中气旋特征和龙卷涡旋特征TVS (表 1),二者总时间跨度从15时06分—15时48分约42 min,在出现TVS特征前,中气旋底从1.9 km至1.2 km不断降低,这预示中气旋在逐渐接近地面,有利于龙卷发生;同时,归一化切变值(指正负径向速度差除以二者间距[21])从8×10-3 s-1持续增强到18×10-3 s-1,预示着其强度在增强。此外,从中气旋的方位直径和径向直径的变化可知,中气旋的平均直径呈减小趋势,且方位直径与径向直径之间的差值在逐渐减小,形状从椭圆逐渐变为圆形,这些都预示着中气旋在发展。从15时24分开始,雷达中气旋识别算法能识别到TVS特征。值得注意的是,15时36分,TVS高度显著下降到距离地面约244 m,其最大归一化切变值达到最大(128×10-3 s-1),径向速度切变也达到最大值(50 m·s-1),TVS厚度也下降到最低值(1 646 m),现场调查也证实此时此地龙卷造成了严重灾害。

|

|

表 1 2015年10月4日不同时刻顺德中气旋(M)特征与顺德龙卷涡旋(TVS)特征 Table 1 Characteristics of mesocyclone (M) and tornado votex signature (TVS) in Shunde on 4 October 2015 |

番禺龙卷风暴从10月4日16时42分出现中气旋特征,距离广州雷达平均距离仅约12 km,其持续到17时06分,平均移动速度约60 mm·h-1,但雷达中气旋识别算法未能识别出龙卷涡旋特征,这可能与中气旋离雷达距离过近、中气旋尺度偏小、存在速度模糊以及风暴移动速度较快等有关。

3.2.3 顺德龙卷和番禺龙卷风暴的雷达特征比较顺德龙卷风暴中气旋从4日15时开始发展,15时24分迅速增强,于15时36分左右达到最强,龙卷出现在勾状回波的顶端,并出现了速度模糊,随后十几分钟仍维持较大强度,平均移动速度约60 km·h-1,中气旋和TVS总体持续时间约1 h,该龙卷从南向北穿越顺德,最后在佛山以北附近地区减弱消散。中气旋特征主要体现在平均直径约3.5 km,底高持续下降直至出现TVS特征。TVS特征主要表现为较强的径向速度差(达50 m·s-1),很强的归一化切变(达128×10-3 s-1),其最强时离地面高度仅约244 m。

番禺龙卷风暴中气旋(直径约1 km)生命史相对较短,持续时间约为40 min,中气旋自16时42分开始迅速发展,于17时左右达到最强,龙卷出现在弓状回波断裂处,并出现了速度模糊,之后呈现减弱北移趋势,平均移动速度约60 km·h-1,该龙卷主要出现在番禺中部偏东地区,该中气旋尺度相对更小,径向速度差相对更大。

4 结论和讨论本文应用现场调查、网络视频和图片以及相关气象综合探测资料, 对广东佛山市顺德区和广州市番禺区的龙卷天气进行了分析。得到如下几点主要结论:

(1) 这两个龙卷最强强度均为EF3级,互联网提供的现场视频清晰展示了龙卷风暴存在两个明显的涡管,也展示了龙卷涡旋的多尺度特征和龙卷的形成过程。

(2) 龙卷发生在台风右前象限,强0—1 km垂直风切变、低抬升凝结高度、接近湿绝热的垂直温度递减率、合适且不太强的对流有效位能、地面存在中尺度辐合线等是其发生发展的有利环境条件。

(3) 龙卷风暴水平尺度较小,仅10~20 km;与龙卷相联系的中气旋距地面高度低,且底高持续下降;顺德龙卷风暴存在显著TVS特征,中气旋和TVS持续时间约1 h,现场调查表明可能存在多次触地过程;番禺龙卷风暴中气旋持续时间相对较短,约为40 min。

(4) 龙卷中气旋在快速发展阶段表现出直径不断缩小,底高不断降低、形状逐渐由椭圆向圆形变化,归一化切变值不断增大等特征,这些特征有助于加深对台风龙卷的认识,从而有助于提升这类天气的监测和预报预警业务能力。

(5) 多普勒天气雷达中气旋识别算法并未识别出番禺龙卷的TVS特征,且对快速移动的风暴的中气旋识别能力较差。这表明预报员不能完全依赖自动识别系统,而应加强人工分析和判断。

本文仅是对观测和现场调查资料的初步分析,未来有必要基于同化了天气雷达、风廓线雷达资料等的高分辨数值模拟资料对龙卷风暴的结构和机理进行深入分析,尤其是龙卷的触发、维持、消亡机理及其多尺度结构特征研究是未来工作的重点。

我国龙卷天气预报预警相较美国更有挑战性。虽然台风龙卷发生发展需要特定的环境条件,但具备这些条件的区域并非都有龙卷发生,且龙卷尺度小、突发性强、持续时间短、发生概率极低,因此业务上对于龙卷的具体落区和发生时间进行短期预报存在极大困难。相对于美国龙卷,我国龙卷发生概率更低,且很多致灾龙卷都发生在暴雨或台风环境中。我国暴雨或台风发生概率显著高于龙卷,这种发生环境相似、不同类型天气发生概率显著不同的特点使得我国龙卷预报预警更为困难。尽管目前我国开展龙卷预报预警业务还存在较多困难,但仍需要继续大力推进包括龙卷等的强对流天气短时临近预警业务建设,如建立较为健全的气象信息员或目击者报告制度以及规范龙卷等中小尺度灾害性天气现场灾情收集、灾情调查流程和标准等。业务预报中,除了关注龙卷发展的环境条件外,还需大力发展基于雷达观测资料的龙卷客观识别和预警产品,着重发展对流可分辨预报模式和集合预报技术及其识别、订正等后处理技术,以提高对该类天气的预报预警能力。

广东省气象台、佛山市气象台、北京大学和南京大学等单位对此次台风龙卷过程现场天气调查给予了大力支持。专此致谢!

| [1] |

范雯杰, 俞小鼎. 中国龙卷的时空分布特征[J]. 气象, 2015, 41(7): 793-805. |

| [2] |

俞小鼎, 郑媛媛, 张爱民, 等. 安徽一次强烈龙卷的多普勒天气雷达分析[J]. 高原气象, 2006, 25(5): 914-925. DOI:10.3321/j.issn:1000-0534.2006.05.020 |

| [3] |

郑媛媛, 朱红芳, 方翔, 等. 强龙卷超级单体风暴特征分析与预警研究[J]. 高原气象, 2009, 28(3): 617-625. |

| [4] |

李改琴, 许庆娥, 吴丽敏, 等. 一次龙卷风天气的特征分析[J]. 气象, 2014, 40(5): 628-636. |

| [5] |

刁秀广, 万明波, 高留喜, 等. 非超级单体龙卷风暴多普勒天气雷达产品特征及预警[J]. 气象, 2014, 40(6): 668-677. |

| [6] |

黄大鹏, 赵珊珊, 高歌, 等. 近30 a中国龙卷风灾害特征研究[J]. 暴雨灾害, 2016, 35(2): 97-101. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2016.02.001 |

| [7] |

蒋义芳, 吴海英, 沈树勤, 等. 0808号台风凤凰前部龙卷的环境场和雷达回波分析[J]. 气象, 2009, 35(4): 68-75. |

| [8] |

Bunting W F, Smith B E. Guide for conducting convective windstorm surveys[G]. NOAA Tech Memo NWS SR-146, 1993: 44

|

| [9] |

Doswell C A Ⅲ. A guide to F-scale damage assessment[G]. NOAA/NWS, 2003: 94

|

| [10] |

Meng Z Y, Yao D, Bai L Q. Damage survey, radar, and environment analyses on the first-ever documented tornado in Beijing during the heavy rainfall event of 21 July 2012[J]. Wea Forecasting, 2014, 29: 702-724. DOI:10.1175/WAF-D-13-00052.1 |

| [11] |

郑永光, 田付友, 孟智勇, 等. 东方之星"客轮翻沉事件周边区域风灾现场调查多尺度特征分析[J]. 气象, 2016, 42(1): 1-13. |

| [12] |

McCaul E W. Buoyancy and shear characteristics of hurricane-tornado environments[J]. Mon Wea Rev, 1991, 119: 1 954-1 978. DOI:10.1175/1520-0493(1991)119<1954:BASCOH>2.0.CO;2 |

| [13] |

Spratt S M, Sharp D W, Sandrik P W, et al. A WSR-88D assessment of tropical cyclone outer rainband tornadoes[J]. Wea Forecasting, 1997, 12: 479-501. DOI:10.1175/1520-0434(1997)012<0479:AWAOTC>2.0.CO;2 |

| [14] |

Roger E, Andrew R D, Richard L T, et al. Convective Modes for Significant Severe Thunderstorms in the Contiguous United States (Part Ⅲ): Tropical Cyclone Tornadoes[J]. Wea Forecasting, 2012, 27: 1 507-1 519. DOI:10.1175/WAF-D-11-00117.1 |

| [15] |

徐继业, 姚祖庆. 登陆热带气旋引发的龙卷过程之个例分析[J]. 气象, 2001, 27(7): 27-29. DOI:10.3969/j.issn.1000-0526.2001.07.007 |

| [16] |

何彩芬, 姚秀萍, 胡春蕾, 等. 一次台风前部龙卷的多普勒天气雷达分析[J]. 应用气象学报, 2006, 17(3): 370-375. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2006.03.015 |

| [17] |

何伟芬, 郭媚媚, 彭端, 等. 台风派比安外围龙卷天气分析[J]. 安徽农业科学, 2010, 38(18): 9 631-9 634. |

| [18] |

郑媛媛, 张备, 王啸华, 等. 台风龙卷的环境背景和雷达回波结构分析[J]. 气象, 2015, 41(8): 942-952. |

| [19] |

Grams J S, Thompson R L, Snively D V, et al. A climatology and comparison of parameters for significant tornado events in the United States[J]. Wea Forecasting, 2012, 27: 106-123. DOI:10.1175/WAF-D-11-00008.1 |

| [20] |

Fujita T T. Mesoscale classification: Their history and their application to forecasting[M]. Boston: Amer Meteor Soc, 1986: 18-35.

|

| [21] |

Stumpf G J, Witt A, Mitchell E D, et al. The National Severe Storms Laboratory mesocyclone detection algorithm for the WSR-88D[J]. Wea Forecasting, 1998, 13: 304-326. DOI:10.1175/1520-0434(1998)013<0304:TNSSLM>2.0.CO;2 |

2016, Vol. 35

2016, Vol. 35