中国位于东亚季风区,受季风和复杂地形影响,降水时空分布极其复杂。近年来随着全球气候变化,极端强降水等天气气候事件频繁发生,对社会经济和人民生命财产造成严重影响[1-2]。而关于台站观测资料的相关研究备受关注,包括小时降水资料的质控[3]、自动与人工观测降水量差异分析[4]以及气温[5]、降水资料格点数据集研制[6-7]等。地面气象台站观测资料作为“第一手”的数据来源,是极端天气灾害、季风变率、气候模式改进等相关研究工作的主要数据支撑。由于受可获取资料的限制,多数研究都集中在日尺度以上降水变化研究方面,对小时尺度降水的研究较少。短时强降水因发生时间短、强度大,造成的危害更大。因此,对长时间序列、高时空分辨率、高质量的降水数据产品提出迫切需求。

中国国家级地面气象台站降水观测自1951至2000年前后采用一日2次的人工观测和自记雨量计观测。目前,降水资料的应用主要基于一日2次的人工观测数据,来自自记雨量计的降水自记纸数字化资料应用相对滞后。2000年以来,自动雨量站逐步在全国地面气象台站部署,使小时分辨率降水资料应用成为可能。基于中国建站以来降水自记纸数字化成果,结合2000年以来降水逐小时自动观测数据,形成一套1951年以来、覆盖中国2 400余站、小时分辨率、高质量的降水数据产品,可弥补目前降水资料应用中“高时空分辨、长时间序列降水数据产品”不足。

1 数据源 1.1 数据源介绍地面气象台站定点观测降水量是各类气象业务科研中使用最广泛、最准确的降水资料。2000年前台站降水数据,分为人工雨量筒定时观测(以下简称“人工观测”)和自记式翻斗或虹吸式雨量计观测(以下简称“自记仪器观测”)2类。人工观测数据记录较完整准确,但观测频次低、多用于日月年降水值统计,自记仪器观测的降水迹线在自记纸上,观测员按照对应时段的迹线起止点计算该时段雨量,可得到逐小时累积降水量,然后记录到地面气象记录月报表中。因此,中国自动站建立前的小时降水观测数据主要来源是:(1)基于降水自记纸迹线提取数据文件计算出的小时累积降水量(自记降水产品);(2)记录在地面气象记录月报表中的原始小时降水量(原始报表降水量)。进入21世纪后,中国逐步建立自动气象观测系统,自动站观测降水量取代了原来的遥测自记降水量,此后台站的逐小时降水数据来源于自动雨量传感器观测。

1.1.1 自记降水产品采用扫描仪扫描降水自记纸图形,自动跟踪降水曲线图形的方式。提取的降水曲线数据使用纵坐标(降水量)和横坐标(时间)表现。2002年起,中国气象局组织开展了全国基准站和基本站降水自记纸图像扫描和降水迹线提取,形成了中国1961—2000年基准(本)站标准小时降水强度数据文件。

1.1.2 原始报表降水量中国记载自记降水的历史报表共有三种:1951— 1953年为气象观测月总簿(简称:气表-0)、1954—1980年为降水量自记记录月报表(简称:气表-5)、1981年后记录在地面气象记录月报表(简称:气表-1)中。通过对各类历史报表进行整理、图像扫描、人工数据录入、数据质量检查,最后形成符合要求的小时降水数据文件。

1.2 数据源整合通过对上述三种报表的数字化处理,形成了气象记录月报表自记降水量人工录入文件数据源。与2000年后自动观测形成的降水原始数据文件(A文件),形成了一套2 400多站逐小时降水数据源。其中,原始报表降水量利用质量检查软件进行质量检查,生成错情报告后人工对照原始报表、自记纸等进行逐一核对。属于报表抄录错误的,予以纠正。有效地保证了数据的真实性与可信度;A文件经过台站-省级-国家级三级质量控制。因此,各时段小时降水数据源质量可靠,为研制高质量的小时降水数据集提供保证。

2 数据集质量控制 2.1 质量控制码含义在对数据进行质量控制的过程中,随着控制进程的进行,需要不断对被检数据设置或修改QC码[3]。根据本方案的需要,共设四种QC码:

数据通过质量检查,QC=0;数据可疑,QC=1;数据错误,QC=2;无观测数据,QC=8。

2.2 质量控制码的设置首先设置数据的初始QC=0,当观测数据缺测时QC=8。然后按下列先后顺序进行检查。气候界限值检查、时间一致性检查、内部一致性检查和空间一致性检查均针对QC=0或1的数据进行,并根据检查结果决定是否改变QC。

如无特殊说明,本文统计的正确率、可疑率和错误率均未包含缺测数据在内。

2.3 质量控制方法结合历史降水资料数字化特点,参考了国家气象信息中心业务化降水资料质量控制技术方案,本数据集质量控制步骤如下:

步骤1:气候界限值检查,没有通过界限值检查的数据,数据错误;

步骤2:通过气候界限值检查的数据,进行内部一致性检查,没有通过内部一致性检查的数据,数据可疑;

步骤3:对通过气候界限值检查的数据,进行时间一致性检查,未通过时间一致性检查的数据,数据可疑。

统计显示:90%以上的可疑信息由内部一致性检查产生。内部一致性检查具体方法为:将每日逐小时降水量的日合计Ps(简称日合计量,来自自记或自动小时降水)和雨量筒日降水量Pm(简称日降水量,来自人工观测)比较。若Pm≥5 mm,则相对差值Er应该小于20%;若Pm<5 mm,则绝对差值Ea应该小于1 mm。如果以上比较的相对差值Er和绝对差值Ea都超出了合理范围,则需要比较前后共3 d的合计值是否超出以上范围。若仍旧超出,则全天的逐小时数据都判断为可疑。

3 数据集质量评估 3.1 评估指标利用实有率H评估数据的完整性,利用正确率P0、可疑率P1评估数据的质量状况,利用粗差率Pe等反映逐小时降水数据误差状况。有效数据组数、实有数据组数、缺测数据组数、应观测数据组数、可疑数据组数、正确数据组数、绝对差值大于等于5 mm数据组数分别用Sa、Sb、Sc、Sd、Se、Sf、Sg表示;假设有n (n=1,2,……, i, ……)个站进行统计,对于第i个站来讲,各项统计公式如下:

| $ {S_a} = {S_b} - {S_c} $ | (1) |

| $ {H_i}{\rm{ = }}\frac{{{S_{ai}}}}{{{S_{di}}}} \times 100\% $ | (2) |

| $ {P_{1i}} = \frac{{{S_{ei}}}}{{{S_{ai}}}} \times 100\% $ | (3) |

| $ {P_{0i}} = \frac{{{S_{fi}}}}{{{S_{ai}}}} \times 100\% $ | (4) |

| $ {E_{ai}} = \left| {{P_{si}} - {P_{mi}}} \right| $ | (5) |

| $ {E_{ri}} = \frac{{{P_{si}} - {P_{mi}}}}{{{P_{mi}}}} \times 100\% $ | (6) |

| $ {P_e} = \frac{{{S_g}}}{{{S_a}}} \times 100\% $ | (7) |

应观测数据组数定义:由台站信息表中各站观测起止年份(如1951—2012)加上雨量观测时段(如5—9月)确定应观测数据组数,按规定冬季仪器停用整月无观测任务的站月不计入应观测数据。

根据地面气象观测规定,当小时降水量连续一个以上时次缺测,观测员将这段时间的人工累积降水观测量填写在缺测时段的最后一个时次。本数据集制作中考虑到累积降水量不属小时降水量,对该时段累积降水量统一更正为缺测。

4 评估结果 4.1 观测数据的时空分布由于部分台站一直没有自记仪器,从而没有观测自记降水,直到自动站建立后才有逐小时雨量观测,所以这些台站的观测起始年份较晚。另外,由于部分台站经过业务改革、任务调整等历史变迁,起始年份较早,中间可能经历长达十几年的间断期。统计显示,全国有45个台站有此种间断情况,多为新疆地区台站。

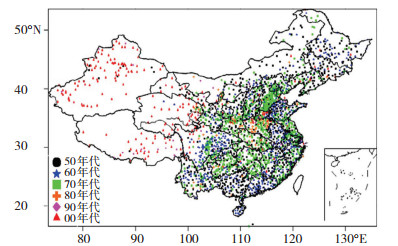

图 1给出中国国家级站小时降水数据起始年代空间分布(数据集包含了1951—2012年间实有逐小时降水观测的国家级地面气象观测站,无人站除外)。据统计,50年代起始观测逐小时降水的站有774个,占台站总数的32%;60年代起始观测的台站521个,占21.5%;70年代起始观测的台站761个,占31.45%;80年代(不含1980年)起始观测的的台站96个,约占4%;90年代起始观测的的台站33个,占1.4%;2001年后有数据的台站235个,占比约9.7%。中国西部布设自记仪器的站点较为稀疏,且因年降水量较少,除新疆少数站50年代开始观测小时降水外,大部分西部台站的起始年份均晚于东部地区,只有少数基准(本)站90年代起就有数据;东部地区站网较密,其中一般站起始年份晚于基准(本)站,多开始于1971—1980年间。

|

图 1 中国国家级气象站小时降水数据起始年代空间分布 Fig. 1 The spatial distribution of beginning time of hourly precipitation data in China National Meteorological Station |

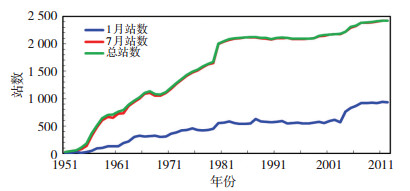

图 2是1951—2012年期间台站数逐年变化情况,从中可见,实有小时降水数据的台站数早期较少,1951—1954年均在100站以下,到1965年逐渐增加至1 000站以上,1976年增至1 500站以上,1980—1981年台站数突增了300余站,总站数增至2 000站以上,2003—2007年因大批自动站陆续业务化,站数又有一个小跳跃,2012年总观测站数达到2 420站。

|

图 2 1951—2012年中国国家级气象站小时降水观测台站数逐年变化 Fig. 2 The time series of the number of hourly precipitation observation stations in China National Meteorological Station from 1951 to 2012 |

相同年份1月和7月的台站数量差别较大,7月台站数约为1月份的2~3倍,这是由于在冬季结冰期北方许多台站停止观测自记/自动降水所致,因此本数据集中每年夏季5—9月有降水记录的台站数基本与各年总站数持平,10月至次年4月有逐小时降水记录的台站数相对较少,且主要为华南地区台站。

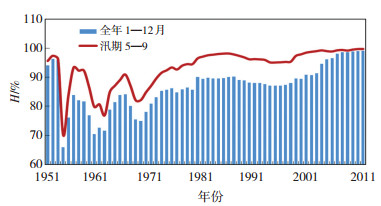

4.2 数据完整性图 3是1951—2012年小时降水数据实有率H逐年分布图,汛期5—9月数据平均实有率高于全年平均实有率,说明实有率有明显的季节变化,夏季较大,冬季较小。由于50年代中期、70年代初,正值两次小时降水报表改革,导致实有率较低,在70%~80%区间,2000—2012年汛期平均实有率在97.9%~99.73%。

|

图 3 1951—2012年台站小时降水数据实有率H逐年变化 Fig. 3 The time series of H of station hourly precipitation data from 1951 to 2012 |

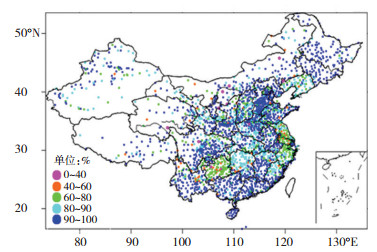

图 4为1951—2012年平均数据实有率空间分布,从中可见,绝大部分台站实有率在90%以上,中国东部沿海和贵州、湖南等省份数据实有率偏低。这与观测任务变化、报表缺失等历史原因有关。

|

图 4 各站平均实有率Hi空间分布 Fig. 4 The spatial distribution of Hi of each station |

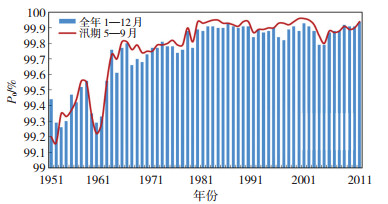

图 5是小时降水数据年均正确率变化图,从中可见,数据年均正确率都在99%以上,汛期正确率大多高于全年平均值。

|

图 5 1951—2012年小时降水数据正确率P0逐年变化 Fig. 5 The time series of P0 from 1951 to 2012 |

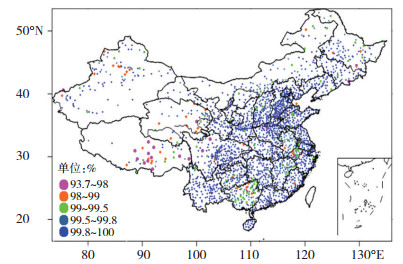

图 6为正确率空间分布情况,从中可见,各站数据正确率普遍较高,正确率低于98%的台站有18个,只占总站数的0.7%,正确率在98%~99%区间的台站43个,占总站数的1.8%,其余97.5%的站数据正确率都高于99%。青藏高原地区及部分高山站数据可疑较多,正确率偏低,最低为西藏那曲站(55299)正确率93.76%。

|

图 6 各站平均正确率P0i空间分布 Fig. 6 The spatial distribution of P0i of each station |

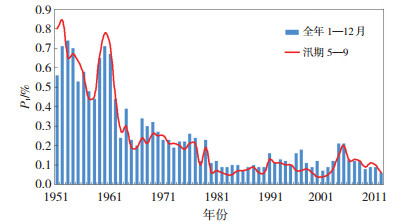

图 7给出年平均可疑率分布。1951—2012年平均可疑率在0.06%~0.85%区间,随时间基本呈逐年降低趋势,早期50、60年代年平均可疑率较高,1981年后基本在0.1% ~0.2%间,2004—2005年平均可疑率相对升高,是因为当时自动站数量增多,而对于出现固态降水的情况,没有明确的业务规定如何处理采集器的记录(未将采集器记录的0.0 mm降水量处理成缺测),造成逐小时降水的日合计值和人工观测日降水量有较大的差异,数据可疑较多。2005年开始执行的《地面气象观测规范》[8]规定:“遇固态降水,凡随降随化的,仍照常读数和记录。否则,应将承水器口加盖,仪器停止使用,待有液体降水时再恢复记录。”所以2005年以后,可疑率又逐年降低,2012年可疑率为6‰。

|

图 7 1951—2012年平均可疑率P1逐年变化 Fig. 7 The time series of P1 from 1951 to 2012 |

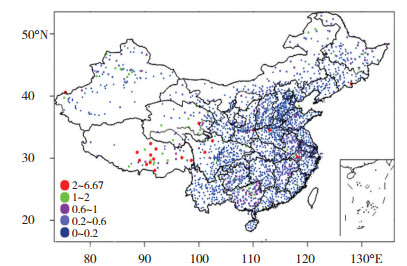

图 8为可疑率空间分布,从中可见,各站除西藏地区外可疑率均较小,大部分站可疑率低于2%。

|

图 8 各站平均可疑率P1i空间分布 Fig. 8 The spatial distribution of P1i of each station |

计算所有降水日(降水大于等于0.1 mm)小时降水合计量与单日降水量之差,整体看,逐小时降水量日合计和人工观测日降水量差值小于1 mm的占92.1%,在0.5~5 mm间的占16.37%,超过5 mm的不到9‰。

表 1给出不同降水级别粗差率变化,降水绝对差值超过5 mm的比率随降水量级别增大而增大。因此,引入相对差值作粗差统计:各级降水粗差率均低于2%,大雨粗差率较大,小雨和特大暴雨相对较小。

|

|

表 1 各降水级别粗差率Pe Table 1 Each grade of precipitation Pe |

自记/自动观测时间与人工雨量筒观测时间不一致是单日对比差异较大乃至产生粗差的原因之一,人工观测一般在正点前15 min内进行,而人工雨量筒观测以北京时20时为日界,当存在大的跨日降水过程时,会出现人工观测日降水前一日少于逐小时降水日合计值,后一日多于逐小时降水日合计值的现象,而按整个降水过程累计来看,两种观测系统差异不大。

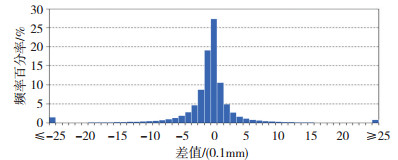

图 9为降水量在0.1 mm以上雨日日合计量与日降水量差值的频率分布图,满足正态分布,可见,0.1 mm以上雨日93%的降水单日对比差值在-1~1 mm。另外,5 mm以上雨日93.3%的降水单日对比差值在-2~2 mm,满足正态分布(图略)。

|

图 9 雨日(0.1 mm以上)日合计量Ps与日降水量Pm差值频率分布 Fig. 9 The percent of difference between Ps and Pm in rainy days (more than 0.1 mm) |

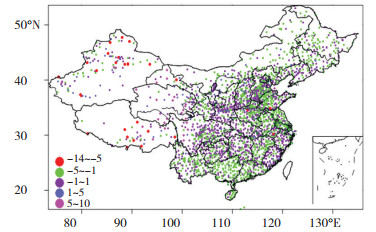

从逐小时降水年合计值累年平均和雨量筒观测累年平均降水量的相对差值空间分布图上可见(图 10),全国97.5%的台站自记/自动雨量观测与人工观测系统差值在-5%~5%之间,只有60个站年相对差值的绝对值大于5%,多集中在西部新疆、西藏等地区,这些地区年降水量较小,凸显相对差值百分比较大。

|

图 10 各站平均相对差值Eri空间分布(unit:%) Fig. 10 The spatial distribution of Eri of each station (unit:%) |

(1) 汛期5~9月数据平均实有率高于全年平均实有率。由于50年代中期、70年代初,正值两次小时降水报表改革,导致实有率较低。绝大部分台站实有率在90%以上,中国东部沿海和贵州、湖南等省偏低。

(2) 在对小时降水数据质控过程中,90%以上的可疑信息由内部一致性检查产生;各站数据正确率普遍较高,正确率低于98%的台站数占总站数的0.7%,正确率在98%~99%区间的台站总站数的1.8%,其余97.5%的站数据正确率都高于99%。

(3) 全国97.5%的台站自记/自动雨量观测与人工观测系统差值在-5%~5%之间,只有60站年相对差值的绝对值大于5%,多集中在西部新疆、西藏等地。

| [1] |

韩振宇, 周天军. APHRODITE高分辨率逐日降水资料在中国大陆地区的适用性[J]. 大气科学, 2012, 36(2): 361-373. |

| [2] |

Chen M Y, Shi W, Xie P P, et al. Assessing objective tetechniques for gauge-based analyses of global daily precipitation[J]. J Geophys Res, 2008, 113(427): 1-13. |

| [3] |

任芝花, 赵平, 张强, 等. 适用于全国自动站小时降水资料的质量控制方法[J]. 气象, 2010, 36(7): 19-24. |

| [4] |

任芝花, 冯明农, 张洪政, 等. 自动与人工观测降雨量的差异及相关性[J]. 应用气象学报, 2007, 18(3): 358-364. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2007.03.012 |

| [5] |

张强, 阮新, 熊安元. 近57年中国气温格点数据集的建立和质量评估[J]. 应用气象学报, 2009, 20(4): 385-393. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2009.04.001 |

| [6] |

赵煜飞, 朱江. 近50年中国降水格点日值数据集精度及适用性评估[J]. 高原气象, 2015(1): 50-58. |

| [7] |

赵煜飞, 朱江, 许艳. 近50 a中国降水格点数据集的建立及质量评估[J]. 气象科学, 2014, 34(4): 414-420. |

| [8] |

中国气象局.地面气象观测规范[S].北京: 气象出版社, 2005

|

2016, Vol. 35

2016, Vol. 35