2. 河南省气象台,郑州 450003

2. Henan Meteorological Observatory, Zhengzhou 450003

短时暴雨是指短时间内降水量级达到或超过暴雨的强降水。因其降水强度大、降水时间短,短时暴雨若出现在大城市,造成的灾害往往更严重。如2007年7月18日济南大暴雨,导致市区低洼地区严重积水、大部分路段交通瘫痪以及30多人死亡、170多人受伤。又如,2012年7月21日北京特大暴雨,致使全市190万人受灾,造成79人遇难,经济损失近百亿元。同样,地处黄淮平原的河南省省会郑州市(112°42'—114°14'E、34°16'—34°58'N)也是暴雨频发,如2007年8月2日和2008年7月11日分别出现1~2 h雨量达100 mm左右的短时大暴雨,均造成城市内涝和人员伤亡等重大损失。

早在1990年代,老一辈气象学家陶诗言、丁一汇、周晓平等[1-3]就对暴雨和强对流进行了研究,认为暴雨是多种尺度系统相互作用的产物,具有中尺度特性。近些年来,随着气象业务现代化进程加快,各地气象专家又对其从多方面进行了深入探讨。如孙继松等[4]、谌芸等[5]、孙军等[6]、方翀等[7]对2012年7月21日北京地区特大暴雨过程的研究表明,高层气流辐散区与低层低涡切变线的耦合是其直接诱因;较高的环境相对湿度和较厚的湿层、较低的抬升凝结高度和自由对流高度以及热带降水性质提高了降水效率;环境大气具有中下层条件性不稳定、上层湿中性层结特性,对流有效位能(CAPE)值中等,同时上层干侵入增加对流不稳定,有利上升运动发展;低涡切变线及华北地形共同触发了中尺度对流系统(MCS)在暖区的生成发展;低涡北跳、MCS后向传播特性使暖区MCS东移速度变慢,形成“列车效应”及低质心高效率的对流降水,造成长时间强降雨。另外,各地气象科研或业务人员结合本地暴雨和强对流天气也进行了相关研究[8-14]。

然而,目前城市短时暴雨强度和时间的精细化预报仍是气象工作者面临的难题之一。本文以2007年8月2日和2008年7月11日发生在郑州市的两次短时大暴雨过程为例(以下分别简称为“07.8.2”过程和“08.7.11”过程),使用常规观测资料以及河南省区域自动站资料和雷达产品,对比分析其产生的环境条件、预报预警特征和成因,探究不同的大尺度环流背景、天气影响系统和垂直风切变条件下,不同强对流方式何以产生同样的短时高强度城市大暴雨,以期为今后此类强天气预报预警提供参考依据。

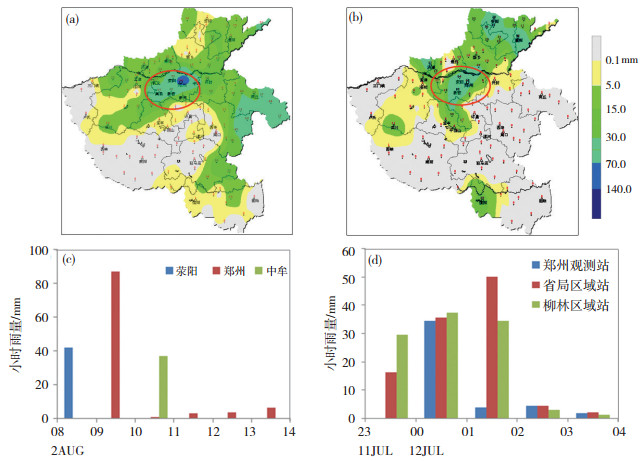

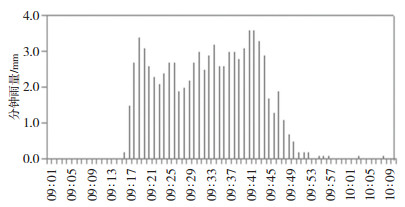

1 过程概况与特征2007年8月2日,受高空低槽和中低层切变线及低涡影响,位于河南中部的郑州地区自西向东出现以短时强降水为主的强对流天气(图 1a中红色圆圈所示和图 1c),降水中心位于郑州,该观测站09—10时(北京时,下同)1 h降水量达86.9 mm,郑州市区同期降水量92.3 mm,同时09:19郑州观测站出现15 m·s-1西北大风;其后,该市各站降水量级减弱为小到中雨,当日08—14时郑州市6 h累积雨量达109.1 mm,05—17时郑州12 h累积降水111.1 mm,达到大暴雨量级。从郑州观测站逐分钟降水演变可知(图 5),“07.8.2”过程强降水发生在2日09:15—09:54,分钟雨量均在2 mm以上,其中最大值(3.6 mm·min-1)出现在09:39—09:41,次大值(3.4 mm·min-1)出现在09:18。可见,该过程是一次明显的短时强降水伴大风等强对流天气过程,不仅降水强度大、风大,造成灾害也大,致使市区变“泽国”,部分路段严重积水(最深处达2 m),市区部分道路瘫痪,2人被卷进窨井丧生,多人受伤。

|

图 1 2007年8月2日05—17时(a)和2008年7月11日17时—12日05时(b)河南省累积降水量分布,2007年8月2日郑州、荥阳、中牟站逐时雨量变化(c),2008年7月11—12日郑州观测站与省气象局、柳林加密自动站逐时雨量变化(d)。单位: mm Fig. 1 The accumulated precipitation in Henan province from (a) 05:00 BT to 17:00 BT 2 August 2007, and (b) 17:00 BT 11 to 05:00 BT on 12 July 2008, (c) hourly precipitation at Zhengzhou, Xing Yang, and Zhongmou automatic weather stations (AWS) on 2 August 2007, and (d) hourly precipitation at Zhengzhou AWS and Henan Meteorological Bureau, Liulin intensive AWSs from July 11 to 12 in 2008. Unit: mm. |

|

图 5 2007年8月2日09:01—10:10郑州观测站逐分钟降水量变化(单位: mm) Fig. 5 By-minute precipitation (unit: mm) evolution at Zhengzhou AWS form 09:01 BT to 10:10 BT 2 August 2007 |

2008年7月11日夜里到12日凌晨,受高空低槽和冷暖空气共同作用,郑州市也出现一次明显的短时大暴雨天气过程(图 1b中红圈所示)。从过程累积雨量分布(图 1b)和5 min降水量变化(图略)可知,郑州地区降水主要集中在11日22时—12日05时,期间郑州本站降水仅44.2 mm,达到大雨、接近暴雨标准。但12日00—01时1 h降水量为34.5 mm,达到短时强降水标准(≥20 mm·h-1)。由河南省区域自动站雨量监测资料可知(图略),11日17时—12日05时12 h累积雨量有4站在70 mm以上,郑州市区有2站在100 mm以上(图 1d),其中省气象局自动站雨量最大为108.5 mm·(12 h)-1,其次为柳林站105.4 mm·(12 h)-1;强降水主要集中在郑州城区北部花园口经省气象局到城区南部的南曹一带(图略),12 h累积雨量为45~109 mm,强降水集中时间为11日23:50—12日01:55,5 min降水变化出现2个峰值(图 8),分别在12日00:00—00:05 [9 mm·(5 min)-1]和01:15—01:20 [11 mm·(5 min)-1]。

|

图 8 2008年7月11日23:40—12日02:08郑州市省气象局区域自动站逐分钟降水演变(单位: mm) Fig. 8 By-minute precipitation (unit: mm) evolution at Henan Meteorological Bureau intensive AWS form 23:40 BT 11 to 02:08 BT 12 July 2008. |

综上所述,郑州市上述两次短时强降水过程发生时间虽不同,但生命史均较短,雨强和累积降水量基本相同,均分别达到20 mm·h-1和100 mm以上;同样造成城市内涝、交通堵塞、人员伤亡及重大经济损失。

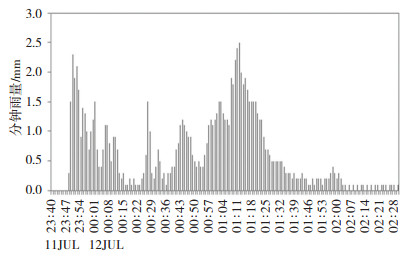

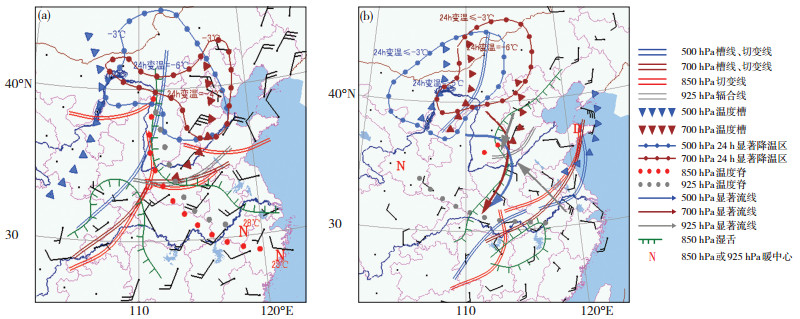

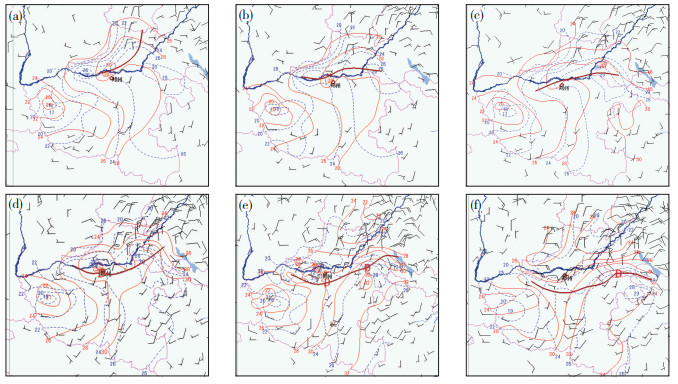

2 环境条件对比分析 2.1 环流背景与影响系统 2.1.1 “07.8.2”过程的环流背景由2007年8月2日08时高低空综合分析与925 hPa风场叠加图可知(图 2a),500 hPa中高纬地区为两槽一脊环流形势,588 dagpm线位于132°E以东、40°N以南,其外围气流引导130°E、31°N处台风北上,同时在我国内蒙与蒙古国交界处有576 dagpm低涡中心,从其中心有低槽伸向河套至四川盆地,河南位于此槽前西南气流中;700 hPa,河南西部到四川盆地有东北—西南向切变线存在,配合有温度露点差T-Td≤4 ℃的湿舌,郑州与南阳之间存在明显的气旋性辐合,且郑州位于700 hPa湿舌前端;850 hPa,切变线位置与700 hPa相同,郑州与南阳之间仍存在明显的暖湿气旋性辐合,郑州与其北部的河北邢台之间存在风速风向辐合,郑州位于西南暖湿气流与偏北干冷气流交汇处;925 hPa,河南西部有冷低压中心,山东到河南东部有切变线维持,同850 hPa一样,南阳与郑州之间存在明显的暖湿气流辐合,而邢台与郑州之间明显存在干冷风速辐合,说明低层郑州位于暖湿与干冷气团交汇处。同时,500 hPa和700 hPa在河套均有显著的24 h变温区,变温中心分别为-6 ℃和-4 ℃;700 hPa冷槽伸向河南北中部,对应低层有暖脊存在,这种上冷下暖的大气不稳定层结为此过程发生提供了对流不稳定条件。

|

图 2 2007年8月2日08时(a)和2008年7月11日20时(b)叠加了925 hPa风场的高低空综合分析图 Fig. 2 The upper- and low-level comprehensive analysis diagram superimposed by the 925 hPa wind field at (a) 08:00 BT on 2 August 2007, and (b) 20:00 BT on 11 July 2008. |

地面图上(图略),冷空气从贝加尔湖沿东北路扩散南下,暖低压从青藏高原伸向河南,东南沿海有台风低压存在,台风低压外围的偏东风将水汽输送到我国中东部,这与低层水汽东路输送一致,流场上郑州附近有中尺度辐合线对应,郑州位于辐合中心和冷暖气团交汇处。

2.1.2 “08.7.11”过程的环流背景由2008年7月11日20时高低空综合分析与925 hPa风场叠加图可知(图 2b),500 hPa,中高纬地区为两脊一槽环流形势,588 dagpm线相对于“07.8.2”过程更偏南,低槽位于内蒙中部到河套一带且较偏北,配合有温度槽,河南处于偏北气流中;700 hPa与500 hPa相同,低槽偏北,河南处于偏北气流中,山西西南部到陕西与河南西部之间有干线存在,700 hPa湿舌(T-Td≤ 4 ℃)从华南伸向河南东部和南部,郑州位于湿舌前侧干湿交界处且偏干一侧;850 hPa与700 hPa相同,温度场上郑州处于由东北伸向河南北部的冷槽与由青藏高原东部伸向我国中东部温度脊的交汇处;925 hPa,郑州受20 ℃以上温度脊控制,华东到河南为一致的偏东风,为该过程提供了充沛水汽,邢台与郑州之间有10 m·s-1偏北风同4 m·s-1偏东风的辐合,郑州与其南侧的南阳之间则存在风向辐合,为该过程提供了有利的动力抬升条件。同时,河套地区分别在500 hPa和700 hPa存在冷温槽与24 h显著变温区,变温中心分别为-5 ℃和-6 ℃,未来冷空气东移与河南低层暖湿空气叠加形成对流不稳定层结,为该过程提供不稳定条件。

地面图上(图略),冷空气由北经山西南下影响河南,西南地区到河南为一暖湿倒槽,冷暖空气在河南交汇,产生对流。

2.1.3 两次过程的环流背景与影响系统比较“07.8.2”过程是低层干冷与暖湿气流交汇、高层西南暖湿气流和低层偏东水汽输送加上冷空气由贝加尔湖沿东北路扩散南下共同作用造成的。“08.7.11”过程发生在偏北气流下的冷暖空气交汇处。两次过程异同点如下。

相同点: (1)两次过程均发生在冷暖空气交汇处,高空有冷槽(500 hPa均在河套有明显的24 h显著降温区),低层有暖脊,且湿层较厚;(2)郑州均处于高温高湿的辐合中心。

不同点: (1)环流背景,“07.8.2”过程为两槽一脊环流形势,“08.7.11”过程为一槽两脊环流形势;(2) 500 hPa影响系统,前者为华北低涡低槽,后者是低槽;(3)中低层影响系统,前者为切变线,其辐合强于后者,“07.8.2”过程辐合层延伸到700 hPa,郑州不但处于西南与东北风的辐合中心,850 hPa存在偏北与偏东风辐合,925 hPa存在东北风风速辐合,而“08.7.11”过程仅在925 hPa有强偏北风风速辐合,相对前者辐合层厚度明显偏薄,这也是前者对流强于后者的原因之一;(4)地面气压场上,两者虽都发生在冷暖空气交汇处,但前者是来自青藏高原东侧的暖干气团与来自东北的冷气团交汇,后者是西南暖湿气团与东北冷气团的交汇,所以,前者对流更强,后者水汽条件更好。

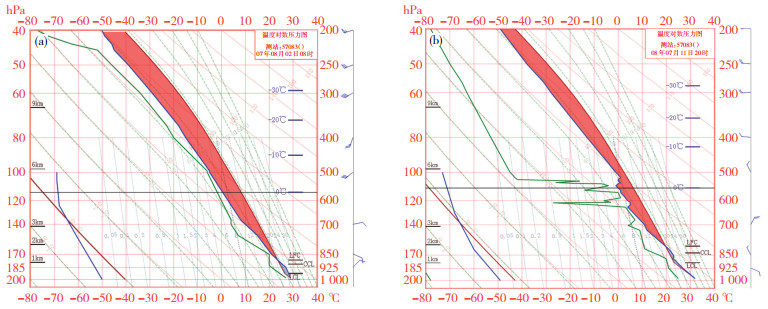

2.2 探空资料对比分析图 3a、b分别是上述两次过程发生前的2007年8月2日08时和2008年7月11日20时的郑州探空图。从中可看到如下事实:

|

图 3 2007年8月2日08时(a)与2008年7月11日20时(b)的郑州探空图 Fig. 3 The sounding chart of Zhengzhou at (a) 08:00 BT on 2 August 2007, and (b) 20:00 BT on 11 July 2008. |

(1) 对流不稳定条件。两次过程均有明显的对流不稳定能量,图 3a中CAPE达4 111.9 J·kg-1,图 3b中郑州上空为上干下湿对流不稳定层结,500 hPa以上为明显干冷层,500 hPa以下为深厚湿层,600 hPa以下风随高度顺转有暖平流,600 hPa以上风随高度逆转有冷平流,也具有明显的不稳定能量,CAPE达2 926.7 J·kg-1;两者抑制能量均小于50 J·kg-1。可见,两次过程对流不稳定条件均较好,前者比后者对流不稳定更强。

(2) 水汽条件。图 3a中郑州上空从下到上湿层较深厚;图 3b中郑州上空550 hPa以下湿度几乎饱和;整层可降水量(PW)均在50 mm以上(前者达59.9 mm,后者为50.9 mm)。这说明两次过程水汽条件均较好。

(3) 垂直风切变。图 3a中0—6 km垂直风切变为12.67 m·s-1,属中等垂直风切变,而图 3b中0—6 km垂直风切变为7.17 m·s-1,属弱垂直风切变;低层0—2 km垂直风切变,“07.8.2”、“08.7.11”过程分别为2.86 m·s-1和5.26 m·s-1,前者比后者小,这就是为何前者在雷达回波图上表现为强降水超级单体而后者表现为降水回波沿边界辐合线发展加强的原因。

(4) 温湿递减率。对比两次过程郑州对流层各层温度和露点温度可知(表略),500 hPa前一过程比后一过程更冷,后一过程比前一过程更干;700 hPa两次过程区别不大;850 hPa略有差别,前一过程更湿,后一过程热力条件更好;边界层925 hPa基本无差别。850 hPa与500 hPa以及925 hPa与500 hPa温差,前一过程高于后一过程,这也是前者伴随大风的原因之一。

(5) 其它参数对比。两次过程发生前,K指数、沙氏指数(SI)、动力指数(W_cape)、热力动力综合指数(SSI)、强天气威胁指数(SWEAT),均是前一过程强(大)于后一过程。这说明前者层结更不稳定、上升运动更强、垂直风切变和对流不稳定能量综合效应明显更强、强对流潜势更大,比后者更能发展成强对流风暴。

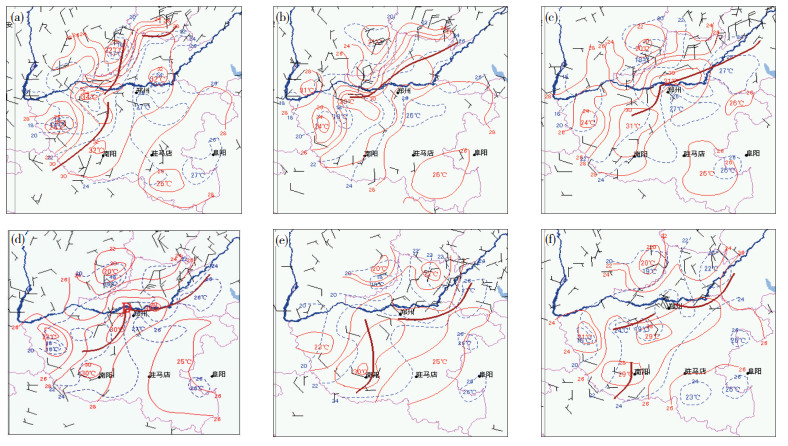

3 中尺度特征与雷达回波特征对比分析 3.1 “07.8.2”过程的中尺度特征分析该过程逐小时地面流场和温度、露点场可知: 2日02时地面图上(图略),安阳与濮阳之间经郑州到三门峡有一弱辐合线,郑州位于高温高湿中心,温度、露点分别达29.2 ℃和25.4℃。2007年8月2日05—10时河南省区域地面温度、露点与风场演变图上,05时(图 4a),上述辐合线维持,郑州处于温度和露点梯度区前侧30 ℃高温中心、26 ℃高露点湿舌内,安阳、鹤壁已分别转为6 m·s-1和4 m·s-1偏北风,说明冷空气已到河南北部的安阳、鹤壁。随后,上述形势维持(图 4b)。07时(图 4c),随着冷空气继续扩散南下,豫北转为一致的东北偏北风,风速加大到6~10 m·s-1,辐合线转为东西向并位于开封、郑州到洛阳一线,郑州仍处于高温高湿舌内。08时(图 4d),辐合加强,在郑州与其西部的荥阳之间形成一风向风速辐合中心,造成08—09时荥阳1 h降水达43.2 mm。09时(图 4e),辐合中心缓慢东移到郑州,郑州处于高温高湿及风场辐合中心,辐合达到最强,09:14郑州强降水开始(图 5),随后不到1 h内郑州站降水达到86.9 mm,同时郑州市区降水也高达92.3 mm,09:19郑州站出现15 m·s-1西北风;10时后(图 4f),辐合线南压,辐合中心东移,郑州转为8 m·s-1偏北风,说明冷空气已影响到郑州,降水随之结束。

|

图 4 2007年8月2日05—10时(a-f)地面温度(红色实线,单位: ℃)、露点(蓝色虚线,单位: ℃)与风(风向杆)逐时演变(棕色粗线为辐合线,D为辐合中心) Fig. 4 Hourly evolution of surface temperature (unit: ℃), dew point temperature (unit: ℃), and wind (barb) at (a) 05:00 BT, (b) 06:00 BT, (c) 07:00 BT, (d) 08:00 BT, (e) 09:00 BT, and (f) 10:00 BT on 2 August 2007. The red solid line denotes ground temperature, blue dashed line denotes dew point temperature, thick brown solid line denotes convergence line, and symbol D mark the convergence center. |

综上可知,此次郑州短时强降水发生在高温高湿辐合中心。依据对地面逐时风场、温度和露点分析冷暖、干湿空气的影响,可提前预报强对流天气。

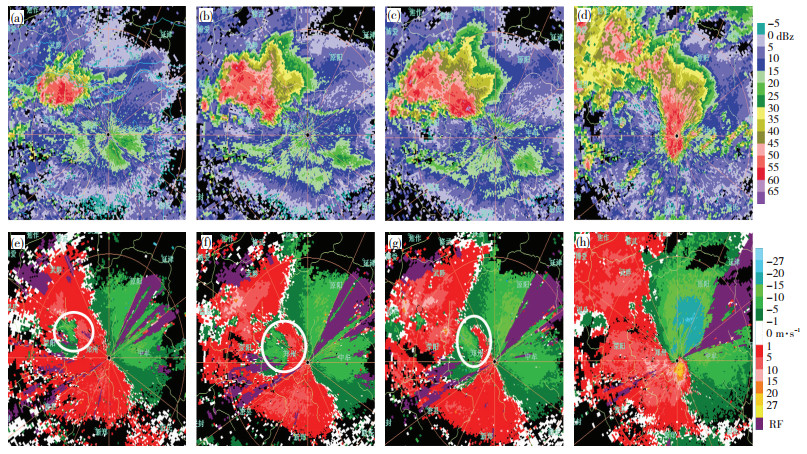

对应郑州新一代天气雷达观测,1日下午到夜间有超折射回波生成发展,说明有不稳定能量积累;2日07:17郑州西北部(即荥阳北部)有对流单体生成,其随后迅速发展加强为超级单体强对流风暴并东移影响郑州,回波强度为55~65 dBz,高度11 km以上,最高达17 km,垂直积分液态水含量(VIL)最大达65~70 kg·m-2。由此次强降水过程的基本反射率和径向速度演变看到(图 6),基本反射率图上有明显的前侧入流槽口和出流边界,对应径向速度图上有明显的中气旋,说明这是一个典型的降水超级单体强对流风暴。07:53 (图 6a),该强降水超级单体位于郑州西北部并东南移,08:17(图 6b),其逼近郑州,对应径向速度图上(图 6e、f)有正负15 m·s-1速度对(即中气旋),中气旋后侧有20 m·s-1大风区,到09:29径向速度图显示(图 6g)郑州附近有20 m·s-1径向风。郑州在09:16开始出现雷声和闪电,随后狂风大作、暴雨如注。可见,雷达探测加外推在07:50就可提前1 h以上发布郑州市短时强降水预警信号。

|

图 6 2007年8月2日07:53(a, e)、08:17(b, f)、08:29(c, g)、09:29(d, h)郑州雷达1.5°仰角基本反射率因子与径向速度图(白色圆圈表示中气旋位置) Fig. 6 Radar reflectivity factor (unit: dBz) and the radial velocities (unit: m·s-1) at 1.5° elevation angle from Zhengzhou Doppler weather radar at (a, e) 07:53 BT, (b, f) 08:17 BT, (c, g) 08:29 BT, and (d, h) 09:29 BT on 2 August 2007. The white circles mark mesocyclone. |

分析2008年7月11日20时—12日02时地面风场与温度、露点场可知,11日20时(图 7a),山西东南部有12 ℃冷中心和17 ℃露点低值中心(即干中心),其前侧为温度和露点等值线密集区,对应有南北向辐合线存在,34 ℃高温中心和辐合中心均在洛阳一带,郑州处于露点为27~28 ℃的高湿区边缘,此时降水发生在洛阳一带,因高温中心与高湿舌配合不好,降水相对较弱。21时(图 7b),随着冷空气侵入,辐合线转为东北—西南向,郑州处于等温度线密集区前侧和高湿区前侧。到22时(图 7c),辐合加强,郑州及其西部形成一辐合中心,郑州位于31 ℃高温中心和高湿舌顶端。23时(图 7d),随着高温高湿中心与辐合中心在郑州重合,23:40后郑州开始出现强降水(图 8)。12日00时(图 7e),随着辐合线移至郑州,郑州转为4 m·s-1西北风,与其北侧和东侧的6 m·s-1偏北风形成风向风速辐合,温度和露点等值线密集区有所减弱但仍位于其前侧,说明冷空气已影响到郑州,触发强降水。到12日01时(图 7f),虽然郑州仍处于风向辐合区内,但温度和露点等值线密集区已消失,此时降水减弱并趋于结束。

|

图 7 2008年7月11日20时—12日01时(a-f)地面温度(红色实线,单位: ℃)、露点(蓝色虚线,单位: ℃)与风(风向杆)逐时演变(棕色粗线为辐合线,D为辐合中心) Fig. 7 Hourly evolution of surface temperature (unit: ℃), dew point temperature (unit: ℃), and wind (barb) at (a) 20:00 BT, (b) 21:00 BT, (c) 22:00 BT, (d) 23:00 BT on 11, and (e) 00:00 BT, and (f) 01:00 BT on 12 July 2008. Captions are the same as Fig.4. |

综上可知,该过程也发生在高温高湿辐合区内,只是前期高温区与高湿区并不吻合,随着其逐渐结合,辐合加强形成辐合中心,郑州短时强降水才开始发生。因此,分析地面风场与温度、露点的分布及配置,可作为预报员发布强对流天气预警的参考依据。

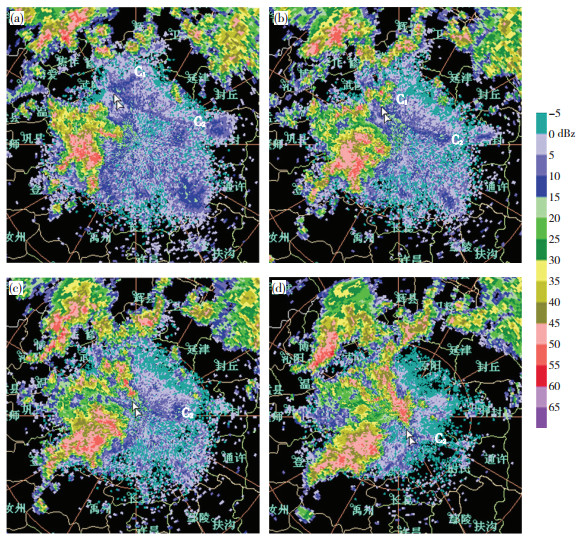

分析与之对应的郑州雷达探测产品可知,在11日23时前,由于地面风速风向辐合和热力不稳定在荥阳,所以河南西北部的强降水回波南移影响郑州西部的荥阳;23时后,随着郑州辐合加强,高温中心东移郑州,郑州逐渐开始出现短时强降水。从该过程发生前郑州雷达基本反射率因子图看到,7月11日23:01 (图 9a),郑州西北存在一条短带状东北—西南向边界辐合线(C1)和一条长的西北—东南向边界辐合线(C2),两者相交处(见图 9中白色双箭头)激发有15 dBz的弱回波,随后该回波迅速发展加强,到23:19 (图 9b)已增至50 dBz。随着C2向郑州靠近(图 9c、d),在上述强回波前侧的C2上不断有新回波激发、发展、加强,且向郑州移动而影响郑州,形成“列车效应”,其回波强度维持在45~55 dBz之间,虽然其回波不如“07.8.2”过程强,但其降水效率同样可观,在1 h多时间内,郑州市北部和东北部有4个区域站出现大于等于70 mm降水(大暴雨),其中2站大于等于100 mm,省气象局雨量达108.5 mm (图 8)。可见,在有利的环境条件下,这样的对流回波同样可造成非常强的短时降水。

|

图 9 2008年7月11日23:01 (a)、23:19 (b)、23:31 (c)、23:56 (d)郑州雷达1.5°仰角基本反射率因子 (白色双箭头表示边界层辐合线相交及新生单体发生位置,C1,C2表示边界层辐合线) Fig. 9 Radar reflectivity factor (unit: dBz) at 1.5° elevation angle from Zhengzhou Doppler weather radar at (a) 23:01 BT, (b) 23:19 BT, (c) 23:31 BT, and (d) 23:56 BTon 11 July 2008. The white double arrows mark the intersect of convergence lines denoted by symbol"C1"and"C2"in boundary layer and the triggering of new cells. |

综合上述对两次短时强降水过程逐时地面中尺度特征和雷达探测资料的分析可知: (1)两次过程均发生在高温高湿辐合中心,且均是在辐合加强形成辐合中心后强降水开始。(2)“07.8.2”过程高温高湿在强降水开始前4 h就配合较好,且其一直维持到强降水发生,所以降水强度大、时间集中;而“08.7.11”过程在前期高温中心与高湿区配合不理想,之后随其趋于一致,郑州短时强降水才开始。(3)“07.8.2”过程在雷达基本反射率图上表现为强降水超级单体强对流风暴,对应径向速度场上有中气旋以及低层有大风区;而“08.7.11”过程在基本反射率图上表现为长短两条边界辐合线交汇激发对流,然后对流回波沿边界辐合线生成发展加强并向郑州移动,从而形成“列车效应”造成郑州市短时强降水,对应径向速度场上无明显的强辐合区。(4)“07.8.2”过程基本反射率因子在50 dBz以上,最大达到60 dBz,属于强对流回波;而“08.7.11”过程基本反射率因子在40~50 dBz之间,按其强度,属于混合性降水回波,但其降水效率高。这说明降水效率不但与雷达回波强度有关,还与其滴谱分布有关[15];两次过程回波强度不同而降水效率相同,表明两者降水云中滴谱分布不一样。

3.4 不同强度降水回波产生同样效率强降水的原因根据雷达气象方程以及反射率因子(Z)与基本反射率(dBz)、降水率的定义[15]可知,短时强降水的降水效率不但与降水回波强度有关,还与其降水云中粒子滴谱分布有关[16]。

雷达气象方程可简化为

| $ \overline {{P_r}} = \frac{c}{{{r^2}}}Z $ | (1) |

其中,r为气象目标到雷达的距离;c为雷达常数;

| $ Z = \frac{{{r^2}\overline {{P_r}} }}{c} $ | (2) |

反射率因子Z取对数后可表示为

| $ dBz = 10 \cdot \lg \frac{Z}{{{Z_0}}}\;\;\;\;\;\;\;\left( {{Z_0} = 1{\rm{m}}{{\rm{m}}^6} \cdot {{\rm{m}}^{ - 3}}} \right) $ | (3) |

由于Z的定义为

| $ Z = \sum\limits_{\rm{单位体积}} {D_i^6} $ | (4) |

或

| $ Z = \int {N\left( D \right)D\;6\;dD} $ | (5) |

式(3)—(5)中,Z0=1 mm6·m-3;D为气象目标粒子直径;N(D)为粒子数。

降水率(R)关系式可写成

| $ R = \pi /6\int {N\left( D \right){D^3}Wt\left( D \right){\rm{d}}D} $ | (6) |

式(6)中,Wt(D)表示粒子下降速度,与粒子的大小及其重力有关。

举例说明如下。假设在1 m3体积内分别有729个雨滴的直径是1 mm、降落速度为4 m·s-1和1个雨滴的直径是3 mm、降落速度为7 m·s-1,利用式(5)—(6)分别可以计算其基本反射率因子(Z1、Z2)和降水率(R1、R2)。即Z1=(1滴/m3)(3 mm)6=729 mm6·m-3=29 dBz,Z2=(729滴/m3)(1 mm)6=729 mm6·m-3=29 dBz;R1=0.22英寸·h-1= 5.59 mm·h-1,R2=0.01英寸·h-1 =0.26 mm·h-1。可见,相同的反射率对应不同的降水量级。

再假设在1 m3体积内分别有600个雨滴的直径是1 mm、降落速度4 m·s-1和50个雨滴的直径是2 mm、降落速度6 m·s-1,利用(5)和(6)分别可以计算其基本反射率因子和降水率,同样利用式(5)—(6)分别可以计算其基本反射率因子(Z1、Z2)和降水率(R1、R2)。即Z1=600 mm6·m-3(转换后变成28 dBZ),Z2=3200 mm6·m-3(转换后变成35 dBZ);R1=0.18英寸·h-1=4.57 mm·h-1,R2=0.18英寸·h-1=4.57 mm·h-1。可见,此例中Z2比Z1大5倍之多,转换成dBz后则大7 dBz,但降水率相同。由此可知,相同的雨量对应不同的反射率。这就是预报员平常在观测中遇到的有很强的dBz却没有很大降水、有时回波不强但降水很强的原因。

由于天气雷达只能测量后向散射能量,不能测量降水粒子的滴尺度分布,所以Z值是由雷达简化方程估计得到。为了缩小量级与使用方便,将Z值取对数得到dBz,即当今雷达观测中一个经常用来刻画雷达回波强度的量(基本反射率的量纲)。所以,dBz的大小,不但与气象粒子直径的6次方成正比,也与气象粒子数密度即滴谱分布有关。

降水云中,云滴直径通常小于0.1 mm,雨滴直径一般为0.5~3.0 mm,强对流性降水的雨滴直径可超过4 mm,但最大不超过6 mm,否则雨滴由于重力作用则自行破裂。可见,雷达探测的降水云中粒子直径有微小变化,探测到的dBz就会有很大变化,这就是为何冰雹的回波强度远大于一般降水回波强度的原因。

由式(6)知,降水率与降水云中粒子直径的3次方和其下降速度成正比,还与气象粒子的数密度有关。所以,虽然“08.7.11”过程降水回波远没有“07.8.2”过程强,但其降水率一样大,说明该过程中降水云中粒子的直径不如“07.8.2”过程的大,但其降水云中的粒子数密度远大于“07.8.2”过程的,这样就解释了两次过程为何出现同样强的降水率。

降水云中的气象粒子数密度(滴谱分布)不易探测到,所以利用其回波的基本反射率(dBz)大小来判断降水率大小存在一定误差,这反映在预报业务中经常会遇到雷达回波很强不一定降水强、回波不强但降水很强的现象。这种现象也在上述两次城市短时强降水中得到了充分体现,从而提示预报员在业务中应更好地认识并谨慎使用雷达探测结果。

4 结论与讨论(1) 上述两次过程的环流背景和影响系统不同。“07.8.2”过程产生在两槽一脊环流背景下,影响系统是高空华北低涡低槽、中低层切变线,而“08.7.11”过程产生在两脊一槽环流背景下,影响系统是高空低槽和边界层辐合线;前者辐合层深厚并延伸到700 hPa,后者仅在925 hPa上有较强偏北风辐合,辐合层厚度明显偏薄;地面气压场上,两者都发生在冷暖气团交汇处,但前者是来自青藏高原东侧的暖干气团与来自东北的冷气团交汇,后者是西南暖湿气团与东北冷气团的交汇,所以前者对流更强,后者水汽条件更好。

(2) 两次过程探空曲线明显不同。虽均表现为明显的对流不稳定和一定的湿层,但“07.8.2”过程整层降水量(PW)达60 mm、CAPE大,0—6 km垂直风切变也大,而“08.7.11”过程表现为上干下湿不稳定层结,PW为50 mm,CAPE和垂直风切变均比“07.8.2”过程小或弱;500 hPa郑州上空,前者比后者更冷,后者比前者更干;850 hPa与500 hPa温差,“07.8.2”过程大于“08.7.11”过程,这也是前一过程伴有大风的原因之一。

(3) 由于“07.8.2”过程0—6 km垂直风切变比“08.7.11”过程的大,所以前者以强降水超级单体风暴回波的形式出现;而“08.7.11”过程0—2 km垂直风切变(5.3 m·s-1)大于“07.8.2”过程(2.9 m·s-1),所以“08.7.11”过程是由于边界层辐合线相交触发对流发展,对流沿边界辐合线向前传播形成“列车效应”,造成郑州短时强降水。可见,不同高度垂直风切变可以使对流风暴形成不同的发展和组织形式。

(4) 分析地面逐时风场和温度露点发现,两次短时强降水均发生在地面高温高湿的辐合中心。虽然两者均是在辐合加强形成辐合中心后开始产生短时强降水,但“07.8.2”过程高温高湿在强降水开始前4 h就配合较好,并一直维持到强降水发生,所以降水强度大,而“08.7.11”过程在前期高温中心和高湿区配合不理想,随着其逐渐趋于一致,强降水才开始。

(5) 两次短时强降水过程的雷达回波特征不同。“07.8.2”过程在基本反射率因子图上表现为降水超级单体强风暴,回波强度大于50 dBz,属于强对流回波,对应径向速度场上有中气旋以及低层存在大风区;而“08.7.11”过程在基本反射率图上表现为两条边界辐合线相交激发对流,然后对流系统沿边界辐合线向郑州移动形成“列车效应”,造成郑州市短时强降水,回波强度为40~50 dBz,属于混合性降水回波,对应径向速度场无明显强辐合区。这正好说明短时强降水有强对流型和热带降水型两种类型[15]。而短时强降水的降水效率不仅与云中降水粒子的大小有关,还与其数密度有关,即降水强度既与降水回波强度有关,也与其降水云中的滴谱分布有关。

(6) 不同垂直风切变的雷达回波特征不同。“07.8.2”过程0—6 km垂直风切变大于“08.7.11”过程的,前者属于中等到强垂直风切变,后者属于弱垂直风切变。低层0—2 km垂直风切变,“07.8.2”过程小于“08.7.11”过程,这就是为何前者发展为降水超级单体强风暴而后者则是边界辐合线触发强降水回波产生“列车效应”进而导致短时强降水的原因。

| [1] |

陶诗言, 丁一汇, 周晓平, 等. 暴雨和强对流天气的研究[J]. 大气科学, 1979, 3(3): 227-238. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.1979.03.05 |

| [2] |

丁一汇. 暴雨和中尺度学研究[J]. 气象学报, 1994, 52(3): 274-284. DOI:10.3321/j.issn:0577-6619.1994.03.005 |

| [3] |

陶诗言. 有关暴雨分析预报的一些问题[J]. 大气科学, 1977, 1(1): 64-72. |

| [4] |

孙继松, 何娜, 王国荣, 等. "7.21"北京大暴雨系统的结构演变特征及成因初探[J]. 暴雨灾害, 2012, 31(3): 218-225. |

| [5] |

谌芸, 孙军, 徐臖, 等. 北京721特大暴雨极端性分析及思考(一):观测分析及思考[J]. 气象, 2012, 38(10): 1255-1266. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2012.10.012 |

| [6] |

孙军, 谌芸, 杨舒楠, 等. 北京721特大暴雨极端性分析及思考(二):极端性降水成因初探及思考[J]. 气象, 2012, 38(10): 1267-1277. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2012.10.013 |

| [7] |

方翀, 毛冬艳, 张小雯, 等. 2012年7月21日北京地区特大暴雨中尺度对流条件和特征初步分析[J]. 气象, 2012, 38(10): 1278-1287. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2012.10.014 |

| [8] |

何群英, 孙一昕, 刘一玮, 等. "7.25"天津持续性局地大暴雨初步分析[J]. 暴雨灾害, 2012, 31(3): 226-231. |

| [9] |

廖移山, 李俊, 王晓芳, 等. 2007年7月18日济南大暴雨的β中尺度分析[J]. 气象学报, 2010, 68(6): 944-956. |

| [10] |

苏爱芳, 崔丽曼, 徐文明. 2010年河南两次大暴雨过程中的低涡特征对比分析[J]. 暴雨灾害, 2012, 31(4): 328-335. |

| [11] |

牛淑贞, 张一平, 席世平, 等. 基于加密探测资料解析2009年6月3日商丘强飑线形成机制[J]. 暴雨灾害, 2012, 31(3): 255-263. |

| [12] |

王丛梅, 俞小鼎. 2013年7月1日河北宁晋极端短时强降水成因研究[J]. 暴雨灾害, 2015, 34(02): 105-116. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2015.02.002 |

| [13] |

章丽娜, 王秀明, 熊秋芬, 等. "6.23"北京对流暴雨中尺度环境时空演变特征及影响因子分析[J]. 暴雨灾害, 2014, 33(1): 1-9. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2014.01.001 |

| [14] |

王宁, 张立凤, 彭军, 等. 局部地形对北京"7.21"特大暴雨影响的数值研究[J]. 暴雨灾害, 2014, 33(1): 10-18. DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2014.01.002 |

| [15] |

俞小鼎, 姚秀萍, 熊廷南, 等. 多普勒天气雷达原理与业务应用[M]. 北京: 气象出版社, 2006.

|

| [16] |

张培昌, 杜秉玉, 戴铁丕. 雷达气象学[M]. 北京: 气象出版社, 2001.

|

2016, Vol. 35

2016, Vol. 35